再建築不可物件のリフォームはどこまでできる?2025年の法改正や可能な工事例を解説

再建築不可物件は、現在の法規に適合しない「既存不適格建築物」であるため、原則として「建築確認申請」が必要な大規模リフォームはできません。

とくに、2025年4月の法改正により、これまで特例が適用されていた木造2階建て住宅も建築確認が必須となり、再建築不可物件の多くは大規模リフォームが事実上不可能になりました。

しかし、建築確認申請が不要な範囲でのリフォームは可能です。再建築不可物件でリフォーム可能な例としては、下記が挙げられます。

- 主要構造部の過半(1/2)を超えない範囲の改修

- 内装・水回り設備の交換

- 壁内部の断熱材交換

- 耐震補強工事 など

上記のような小規模なリフォームは建築確認申請が不要です。そのため、再建築不可物件でも建物の快適性や価値を高めて、活用できるようになります。

リフォーム費用については、物件価格が安い反面、古い物件特有の腐食などで追加費用が発生するリスクがあるため、予備費の確保が必須です。

本記事では、再建築不可物件のリフォームについて、法改正に伴う変更点やリフォーム可能な範囲、具体的な工事例や費用相場などを詳しく解説します。

目次

再建築不可物件のリフォームは可能だが大規模なものはできない!

再建築不可物件とは、現在の建築基準法や都市計画法の規定により、建物を解体し更地にすると、次に新しく建物を建て直すことができない物件です。

多くは、建築基準法制定以前に建てられたり、その後の法改正で現行基準に適合しなくなった「既存不適格建築物」が該当します。

再建築不可物件でも、リフォーム自体は禁止されていません。しかし、「建築確認申請」が必要となる大規模なリフォームは、事実上できません。

というのも、再建築不可物件は現行法規に適合していないため、建築確認申請に通らないからです。

なお、大規模リフォームとは、建築基準法で建築確認申請が必要とされる、「大規模な修繕」や「大規模な模様替え」を指します。

具体的には、壁や柱、床や梁などの主要構造部の半分以上を修繕または取り替える工事や、大きな間取りの変更を伴う工事です。

まずは、再建築不可物件がリフォームできない理由や、そもそもなぜ再建築不可の物件が存在するのかを解説します。

大規模リフォームができない理由は「建築確認申請」に通らないから

再建築不可物件で大規模リフォームができない最大の理由は、工事に必須の「建築確認申請」に通らないからです。

建築確認とは、建物を建てる前や大規模改修の際に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかを審査する手続きです。

大規模リフォームを実施するにはこの申請が必要不可欠です。

しかし、再建築不可物件は、現行の法律に適合していないため、適合性を審査する建築確認申請を提出しても、原則として許可が下りることはありません。

もし、申請なしで工事を強行すれば、その建物は違法建築物となり、是正命令や罰則の対象となります。

逆にいえば、建築基準法で建築確認が不要とされる範囲のリフォームであれば、再建築不可物件でも実施が可能となります。

再建築不可の原因の多くは「接道義務違反」

再建築不可物件となる原因は複数ありますが、最も多いのが「接道義務違反」です。

接道義務とは、建築基準法で定められたルールで、建築物の敷地は「幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」という決まりです。

たとえば、敷地が細い通路や私道にしか面していない、または道路に接している間口が2メートル未満であるといった場合、この接道義務を満たしていないため、再建築不可となります。

この「再建築不可」状態を解消しない限り、たとえ古い建物を解体して更地にしたとしても、新しい建物を建てる許可は下りません。

これが、再建築不可物件の最大のデメリットとなっています。

2025年の法改正で再建築不可物件のリフォームがさらに難しくなる

2025年4月1日の建築基準法改正によって、これまで可能だった一部の大規模リフォームが実質的にできなくなります。

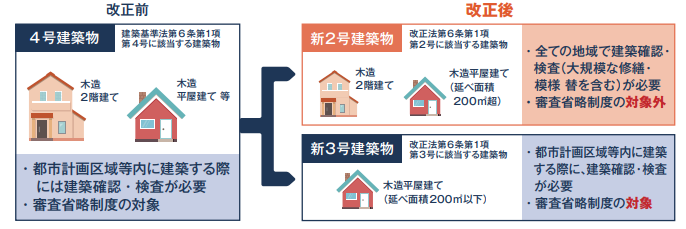

これまで、特定の小規模な建物、特に木造2階建てで延べ床面積500㎡以下の建築物は「4号建築物」と呼ばれ、建築確認手続きを簡略化できる「4号特例」の対象でした。

この「4号特例」により、再建築不可物件であっても、木造2階建てであれば大規模なリフォームや増改築の際に「建築確認申請」が不要となり、事実上、構造に手を加える工事も比較的自由に行うことができていたのです。

しかし、2025年4月1日の建築基準法改正により、この4号特例が大幅に縮小されます。

引用|国土交通省「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」

この改正により、これまで特例で建築確認が不要だった木造2階建ての建物も、大規模なリフォームを行う際には、原則として「建築確認申請」が必要となります。

再建築不可物件は、そもそも「建築確認申請」が下りないため、実質的に再建築不可物件は大規模リフォームができなくなりました。

再建築不可物件でも可能な建築確認不要のリフォーム工事の具体例

再建築不可物件を活用する鍵は、「建築確認申請が不要な範囲」の工事に留めることです。

ここでは、既存の構造体を維持しつつ、建物の機能や快適性を向上させられる具体的なリフォーム工事の例をご紹介します。

- 建物の主要部分の1/2を超えない範囲のスケルトンリフォーム・フルリフォーム

- 建物の主要部分の1/2を超えない範囲の耐震工事

- 防火地域・準防火地域以外での10㎡未満の増改築

建物の主要部分の1/2を超えない範囲のスケルトンリフォーム・フルリフォーム

リフォームの中でも大掛かりな「スケルトンリフォーム」や「フルリフォーム」は、条件付きで実施可能です。

スケルトンリフォームとは、柱、梁、基礎などの建物の構造躯体だけを残して、内装や設備、間仕切り壁などをすべて撤去するリフォームです。

フルリフォームは、間取り変更も含め、内装や設備を一新する大規模な改修工事を指します。

再建築不可物件でこれらの工事を行う場合、建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の「過半(1/2)を超えない」範囲に収める必要があります。

過半を超える修繕や模様替えは「大規模リフォーム」となり、建築確認申請が必要となるためです。

とくにスケルトンリフォームを行う際は、柱や梁を一本も撤去せず、あくまで既存の構造体は「修繕(補修)」に留め、「取り替え」を過半で避けることが重要です。

建物の主要部分の1/2を超えない範囲の耐震工事

建物の耐久性や安全性を高めるための耐震補強工事も、再建築不可物件にとって有効なリフォームです。

ただし、この工事も構造部に手を加えるため、大規模な修繕に該当しないよう、主要構造部(壁、柱、梁など)の1/2を超えない範囲に限定する必要があります。

具体的には、耐震壁の増設や補強金物の設置などを行う場合、その補強範囲が建物全体の主要構造部の過半に達しないよう、綿密な計画が必要です。

防火地域・準防火地域以外での10㎡未満の増改築

増築は原則として建築確認が必要ですが、例外規定があります。

防火地域および準防火地域以外の地域において、増築する部分の床面積が10㎡未満である場合は、建築確認申請が不要です。

そのため、「もう少し収納スペースが欲しい」「小さなサンルームを付けたい」といったニーズがある場合、この10㎡未満の増築枠を利用できる可能性があります。

内装リフォームや水回り設備の交換などの小規模なリフォーム

最も手軽かつ確実に実施できるのが、建物の構造に関わらない小規模なリフォームです。

以下のようなリフォーム内容は「大規模な修繕・模様替え」に該当しないため、再建築不可物件であっても建築確認は不要です。

| 内装リフォーム | 壁紙(クロス)の張り替え、床材の張り替え、畳の交換など |

|---|---|

| 設備交換 | キッチン、ユニットバス、トイレ、給湯器などの水回り設備の交換 |

| 外装の一部補修 | 屋根や外壁の一部補修(全面的な大規模修繕は不可) |

上記のようなリフォームは、居住性を高め、建物の価値を維持・向上させる上で非常に有効です。

たとえば、水回り設備を一新するだけでも、住み心地は格段に良くなり、低予算で不動産を活用したいというニーズに応えられるでしょう。

再建築不可の状態のままリフォームするデメリット

再建築不可物件をリフォームして活用することは可能ですが、根本的な問題である「再建築不可」の状態を解消しないまま利用し続けることには、無視できない大きなデメリットが存在します。

ここでは、再建築不可の状態のままリフォームするデメリットを3つ解説します。

- そのままだと建て替えや増改築は今後もできない

- 災害時の安全性や日当たりなどに問題が出てくる可能性がある

- 売却時に相手が住宅ローンが組めない可能性が高い

そのままだと建て替えや増改築は今後もできない

リフォームで建物を一時的に快適にできても、現在の再建築不可の状態を解消しない限り、将来的に建て替えや大規模な増改築は困難なままです。

たとえ老朽化で建物を更地にしても、新しく建物を建てる許可は下りません。

また、地震や火災などの災害で建物が倒壊・損壊したとしても、現在の基準に適合した再建築はできません。

使えるのは、既存不適格の建物と同じ規模・構造での「改築」の範囲に限られ、建築が厳しく制限されます。

ただし、接道義務の解消など、再建築不可の原因となっている問題をクリアすれば、建て替えや増改築ができる可能性はあります。

あくまで「再建築の状態を解消しない限りできない」ということです。

災害時の安全性や日当たりなどに問題が出てくる可能性がある

再建築不可物件は、接道義務を満たしていないことに起因する安全上の問題を抱えている場合があります。

とくに、道路から奥まった場所にある土地や、道幅が極端に狭い道路に面している場合、火災や急病などの緊急時に、消防車や救急車などの緊急車両が建物まで進入できない可能性があります。

これは人命に関わる重大なリスクです。

また、道幅が狭いことは、避難経路の確保が困難になることにも直結します。

さらに、周囲を建物に囲まれた立地が多いため、日当たりや風通しが悪く、特に冬場は寒さや湿気による健康被害や建物の劣化を招く可能性もあります。

リフォームで内装は綺麗になっても、これらの立地条件による問題は解消できません。

売却時に相手が住宅ローンが組めない可能性が高い

再建築不可物件をリフォームして売却を検討する場合、購入を希望する買主が住宅ローンを組めない可能性が高いという大きなデメリットがあります。

金融機関が住宅ローンを提供する際、万が一債務者が返済できなくなった場合に備えて、購入する不動産を担保(抵当権)として評価します。

しかし、再建築不可物件は、建て替えができず、一般的に担保評価としての価値が低いと判断されます。

このため、多くの金融機関は再建築不可物件を担保として認めず、原則として住宅ローンなど一般的な銀行の融資を利用できないケースが多いです。

買主は現金で購入するか、金利の高い特定のローンを探す必要があり、結果として買い手が限定され、売却価格も相場より低くなる傾向にあります。

再建築不可物件のリフォーム費用の目安

再建築不可物件は、市場価格が一般的な物件よりも安い傾向にあるため、購入費用とリフォーム費用を合わせても、結果的に安く不動産を取得・活用できる可能性があります。

しかし、総合的に見て安くなるかどうかは、物件の状態や工事内容、そして工事中に発覚する追加費用によって大きく左右されます。

とくに、再建築不可物件は、築年数が古い「既存不適格建築物」であることが多いため、予想外の内部の腐食や劣化が見つかる可能性が高いでしょう。

こうした構造に関わる劣化が発見された場合、安全性確保のために追加の修繕・補強費用が発生し、予算が大幅にオーバーするリスクがあります。

最悪の場合、リフォーム費用が新築費用に近くなってしまうケースもあるでしょう。

そのため、「安く済ませたい」という考えだけで判断せず、事前に建物の状態を入念に調査し、予備費を多めに確保しておくことが重要です。

なお、再建築不可物件で実施されることが多い各種リフォームの相場は、以下の通りです。

| スケルトンリフォーム | 約15万〜22万円/1㎡ |

|---|---|

| 耐震改修工事 | 100万〜150万円前後(木造2階建てを想定) |

| 壁内部の断熱材交換 | 1,000円~4,000円/1㎡(断熱材の素材によって価格が異なる) |

| シロアリ被害に対する補修・防蟻対策 | 5~10万円/坪 |

| 配管更新 | 約20万〜60万円 |

再建築不可物件のリフォームでも使える補助金制度があるかを見る

再建築不可物件は、構造に大きく手を加える大規模なリフォームはできませんが、耐震改修や省エネ改修、バリアフリー改修といった特定の目的を持った工事であれば、自治体や国の補助金制度を利用できる可能性があります。

とくに、耐震工事は自治体が積極的に補助金を出しているケースが多くみられます。

再建築不可物件でも、主要構造部の過半に影響を与えない範囲での耐震補強であれば実施可能なため、まずは補助金の対象となるか確認してみましょう。

自治体ごとに利用できる補助金制度は、以下のページから検索できます。

ただし、再建築不可物件のような既存不適格建築物は、補助金の対象外とされているケースもあります。

申請前に必ず条件を確認し、実際に使えるかを自治体に問い合わせてみてください。

【大規模リフォームしたい人向け!】再建築不可物件を再建築可能にして活用する裏ワザ

「小規模なリフォームでは満足できない」「将来的に建て替えの可能性を残したい」という方は、根本的な原因である「再建築不可」の状態を解消し、再建築可能な物件に変えることを検討する必要があります。

ここでは、再建築可能にするための主な「裏ワザ」をご紹介します。

セットバックをおこない接道義務を満たす

再建築不可の原因が「幅員4m未満の道路に面している」ことであれば、セットバックを行うことで解決できる場合があります。

セットバックとは、道路の中心線から2m後退した線までを道路の敷地として提供し、道路の幅を実質的に4m以上確保することです。

この後退させた部分は建築が制限されますが、残った敷地が接道義務を満たすことで、再建築が可能になります。

隣地の一部の買取や等価交換などで接道義務を満たす

敷地が道路に接している間口が2m未満であるなど、隣接する土地との関係で接道義務を満たしていない場合、隣接する土地所有者と交渉し、土地の一部を買い取るか、等価交換などを行うことで、道路に接する間口を2m以上に広げることが可能です。

隣地との交渉が必要であり、時間や費用がかかる方法ですが、成功すれば再建築不可の状態を解消できます。

43条但し書き申請をおこなう

特定の地域において、建築基準法上の道路に接していないものの、通路が確保されており安全上問題がないと特定行政庁(自治体)が認めた場合に、例外的に建築を許可する「43条但し書き道路」という制度があります。

これは、個別のケースに応じて安全性を審査するもので、許可が下りれば再建築が可能になります。

ただし、適用基準は自治体によって異なるため、事前に各自治体の建築家などへ相談することがおすすめです。

リフォームしても活用が難しそうなら再建築不可物件の売却もおすすめ

再建築不可物件を所有しているものの、「リフォーム費用が高額になりそう」「大規模リフォームができないと活用範囲が限定される」「将来的な安全性が不安」といった理由で、リフォームでの活用が難しいと判断した場合は、思い切って売却を検討するのも一つの方法です。

再建築不可物件は売却自体は可能ですが、前述の通り、住宅ローンが組めないなどのデメリットがあるため、一般的な不動産市場では買い手が見つかりにくく、売却に時間がかかりやすい現実があります。

そこで検討したいのが、「訳あり物件専門の不動産買取業者」への売却です。

専門の買取業者は、再建築不可物件や既存不適格物件など、一般の買主が敬遠する物件を専門に買い取り、独自のノウハウで再生・活用するプロです。

訳あり物件専門の不動産買取業者に依頼することは、以下のようにさまざまなメリットがあります。

- スピーディな現金化が可能

- そのままの状態で売却できる

- 仲介手数料が不要

- 契約不適合適任が免除される

リフォームでの活用を諦める場合でも、専門の買取業者を利用することで、手間なくスムーズに物件を手放し、次の資金に充てることができます。

まとめ

再建築不可物件は、「建築確認申請」が必要な大規模なリフォームはできないものの、申請が不要な範囲の小規模なリフォームであれば実施可能です。

小規模なリフォームでも居住の快適性を向上させたり、物件の価値を高めて活用することはできます。

そのため、小規模なリフォームを実施することを前提に再建築不可物件を活用することも一つの手です。

リフォームにかかる費用については、物件の状態や工事内容によってさまざまです。

ただし、再建築不可物件は築年数が古い「既存不適格建築物」である場合が多く、内部の腐食や劣化は進んでることで予想外の費用が発生する可能性もあります。

そのため、必ずしも安くリフォームを済ませられるとは限らない点に注意が必要です。

リフォームでの活用が難しい、あるいは再建築不可物件であるデメリットが大きいと判断した場合は、売却がおすすめです。

訳あり物件専門の買取業者に直接売却することで、手間や費用を抑え、スピーディに現金化できます。

よくある質問

再建築不可物件はどこまでリフォームできる?

再建築不可物件でできるリフォームは、建物の主要構造部(壁、柱、梁、床など)の半分を超えて手を加えない小規模な改修に限定されます。

具体的には、壁紙の張り替えや水回り設備の交換、間取り変更を伴わない内装リフォームなどが可能です。

大規模なリフォームや増築は、「建築確認申請」が必要となるため、現行法規に不適合な再建築不可物件では原則として認められません。

再建築不可物件のリフォームは2025年からどう変わるの?

2025年4月の建築基準法改正により、再建築不可物件で大規模なリフォームを行うことが実質的に困難になります。

これは、これまで一部の小規模住宅(木造2階建てなど)に適用されていた「4号特例」が縮小され、大規模な改修時に原則として建築確認申請が必要となるためです。

再建築不可物件はこの申請が通らないため、スケルトンリフォームなどは難しくなりますが、内装や水回り設備の交換など、建築確認が不要な小規模リフォームは引き続き可能です。

再建築不可物件のリフォームにローンは利用できる?

再建築不可物件のリフォームに一般的な住宅ローンを利用するのは非常に難しいです。

なぜなら、再建築不可物件は担保評価が低く、多くの金融機関が担保として認めないためです。

ただし、金利が高めのノンバンク系のリフォームローンや、所有している土地の評価を利用した不動産担保ローンなど、特定の条件や審査がある融資を利用できる可能性はあります。