再建築不可物件の売却相場は?査定のポイントや高値売却のコツも紹介

再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たせず、建て替えや増改築、大規模なリフォームに制限がある物件を指します。多くは1950年の建築基準法制定以前に建てられたもので、築70年を超える古い住宅も少なくありません。

そのため、再建築不可物件を所有しているものの、「建物が古くなっているのに建て替えられない」「活用方法がわからない」「そもそも売却できるのかわからない」といった相談が弊社にも数多く寄せられています。

再建築不可物件は、売却自体は可能です。しかし、売却相場は市場価格の50~70%程度と低く、買主も見つかりにくいのが実情です。

売却価格が下がるのには、次のような理由があります。

- 建て替えができず、増改築や大規模リフォームも制限される

- 築年数が古い物件が多く、建物の価値がほとんど評価されない

- 住宅ローンを組めないケースが半数以上で、買主は現金一括や高金利ローンで購入することになる

ただし、必ずしも大幅に安くなるとは限りません。例えば、以下のような条件が揃えば、相場より高く売れる可能性もあります。

- 駅近や商業施設が充実しているなど立地条件が良い

- 建物の状態が比較的良く、リフォームをすればすぐに活用できる

- 投資用や賃貸用など収益化の需要が見込める

高値で売却を狙う場合は、リフォームで状態を整えたり、セットバックや隣地取得で再建築可能な状態にしたりといった工夫が必要です。

一方、「できるだけ早く売りたい」「手間や費用をかけずに現金化したい」という場合は、不動産買取業者への売却が現実的です。買取価格は仲介の8割程度、つまり市場価格の40~56%が目安ですが、現状のまま売却でき、早ければ数日~1週間程度で現金化できるというメリットがあります。

本記事では、再建築不可物件の売却相場や市場価格より安くなりやすい理由、査定のポイント、売却価格を調べる方法について解説します。さらに、弊社での買取事例も紹介していきます。

目次

再建築不可物件の売却相場は市場価格の50%〜70%程度が目安

再建築不可物件とは、家の建て替えが原則認められず、増改築や大規模なリフォームにも制限がある物件を指します。

代表的なのは、建築基準法第42条に定められた接道義務(幅4メートル以上の道路に、土地が2メートル以上接していなければならない)を満たしていないケースです。また、市街化調整区域のように都市計画上の規制が厳しい土地にある場合も、再建築できない物件に該当することがあります。

制約付きの物件であるため、弊社にも「再建築不可物件は売れないのでは?」という相談が多く寄せられます。結論からいうと、法令で売却が禁じられているわけではないため、売却自体は可能です。

ただし、建て替えや増改築、大規模なリフォームができないといった制限は買主にとって大きなマイナス要因となり、敬遠されやすいのが実情です。売却が難しい分、価格を下げてでも手放さざるを得ないケースが多く、結果として通常の物件よりも売却価格は低くなります。

再建築不可物件の売却相場は、市場価格の50%〜70%程度が目安とされています。例えば、近隣の再建築可能な物件が2,000万円で取引されている場合、再建築不可物件の売却価格は1,000万〜1,400万円前後が目安です。

なお、立地条件が良い場合や投資用・収益物件として需要がある場合には、必ずしも大幅な値下がりになるとは限りません。再建築不可物件であっても買主にとって魅力があれば、十分に価値が評価されるからです。

例えば、築年数が浅く建物の状態が良ければ、そのまま居住や賃貸に活用できるため、修繕コストが抑えられます。また、都市部や駅近など利便性の高いエリアにあれば、建て替えできなくても「賃貸需要」や「投資用物件」として注目されやすく、相場より高値で売れることもあります。

一方で、築古で修繕費用がかさむ物件や、郊外で交通アクセスや生活利便性が乏しいエリアの物件は需要が限られ、価格も下がりやすいのが実情です。

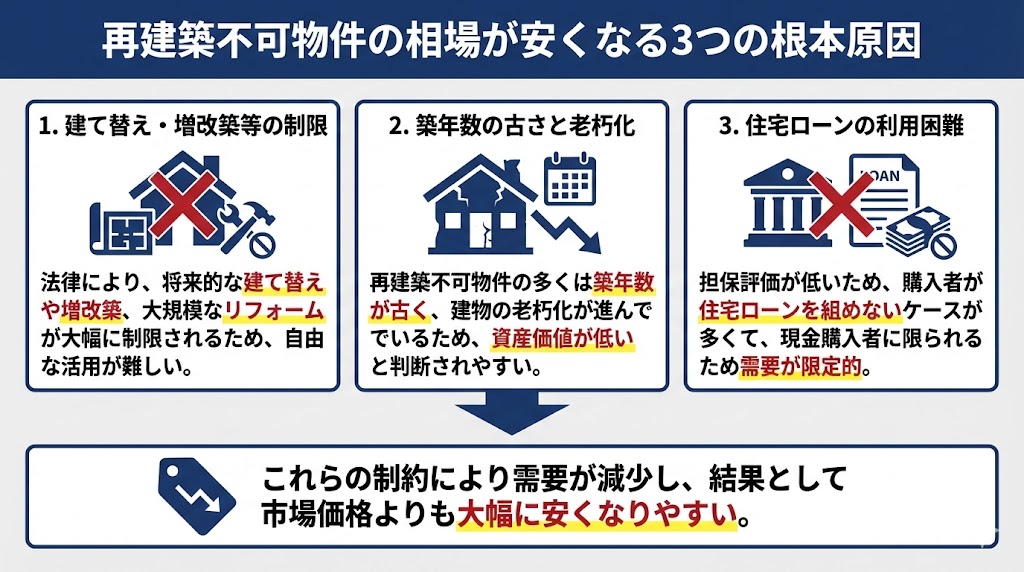

再建築不可物件の相場が市場価格よりも安くなりやすい原因

再建築不可物件の売却相場が、市場価格よりも低くなってしまうのは、以下のような再建築不可物件ならではの制約や条件が影響しているためです。

- 建て替えや増改築、大規模リフォームが制限されること

- 再建築不可物件の多くは築年数が古いこと

- 多くの場合で住宅ローンが組めないこと

建て替えや増改築、大規模リフォームが制限されること

再建築不可物件は、建築基準法における接道義務を満たしていないため、家の建て替えが認められていません。(建築基準法第42・43条)

さらに、耐震補強や間取り変更などの増改築や大規模リフォームについても、建築確認申請が必要で、現行の基準に合わなければ許可が下りないため制限されます。(建築基準法第6条)

建物が老朽化したり、地震や火災、台風などの災害で倒壊したりしても建て替えられないため、将来への不安から買主が集まりにくく、結果的に売却価格も通常の物件より低くなりやすいのです。

再建築不可物件の制限は、以下のとおりです。

| 工事内容 | 再建築不可物件での扱い |

|---|---|

| 建て替え | 不可 |

| 増改築・大規模リフォーム(耐震補強・間取り変更など) |

許可が下りにくい ※2025年の法改正で規制が強化 |

| 小規模な修繕(壁紙張替え、水回り交換など) | 可能 |

耐震補強や間取り変更といった構造部分に関わる工事は建築確認申請の対象となり、現行の基準に適合しなければ許可は下りません。さらに、2025年4月の建築基準法改正(第6条・4号特例の縮小)によって規制は一段と厳しくなりました。

建築基準法の法改正により多くの再建築不可物件で大規模リフォームができなくなった

2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」と呼ばれる小規模住宅の建築確認を一部省略できる制度が縮小されました。これにより、耐震補強や間取り変更など構造部分に手を加える大規模なリフォームや増改築は、必ず建築確認申請が必要になり、接道義務を含む現行の基準に適合していなければ許可は下りません。

再建築不可物件の場合、接道義務を満たしていないケースが多いため、申請が通ることはほぼありません。接道義務は「災害時に消防車や救急車が入れるようにするための安全対策」でもあるため、例外的な扱いは認められないのです。

かつては「柱一本を残して建て替えに近い工事を行う」といったグレーな方法が用いられることもありましたが、今回の改正で抜け道(4号特例)がなくなり、実務上はほぼ不可能になりました。結果として、再建築不可物件では大規模なリフォームや増改築はできず、小規模な修繕に限られるのが実情です。

再建築不可物件の多くは築年数が古いこと

再建築不可物件の多くは、1950年に建築基準法が制定される前に建てられた住宅です。

当時は現在ほど接道義務が厳しくなく、狭い路地や行き止まりの場所でも家を建てられました。そのため、築年数が50年、60年を超える古い物件が中心となり、なかには築70年以上のものも少なくありません。

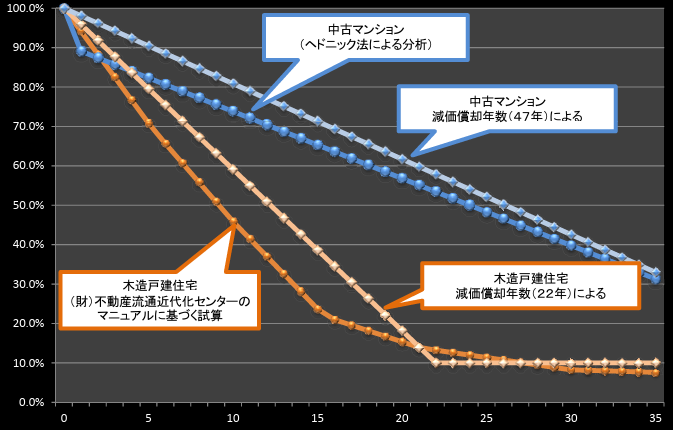

建物は年数が経つほど劣化し、資産価値も下がっていきます。国土交通省の「中古住宅流通、リフォーム市場の現状」によると、木造住宅は築20年を超えると建物の評価が大幅に下がり、ほとんど資産価値が残らないとされています。

そのため、再建築不可物件では建物の価値が評価されにくく、売却時には「土地の価格のみ」で査定されるケースが一般的です。結果として、同じエリアにある再建築可能な物件と比べても、相場が低くなりやすいのです。

多くの場合で住宅ローンが組めないこと

不動産を購入するとき、多くの人は住宅ローンを利用します。しかし、再建築不可物件の場合は、金融機関が融資に慎重になり、実務上は半数以上が住宅ローン審査に通らないのが現状です。

金融機関が再建築不可物件への融資を避けるのは、「再建築不可物件=担保としての価値が低い」と判断しているためです。具体的な理由は以下のとおりです。

- 建て替え・増改築・大規模なリフォームに制限がある

- 接道義務を満たしておらず、土地の活用が限定的になる

- 既存不適格(現在の建築基準法に適合しない建物)や、増改築で建ぺい率・容積率を超えているケースがある

住宅ローンでは、購入物件に抵当権を設定して「担保」にしますが、再建築不可物件は価値が低いため、売却しても貸付金を回収できないと金融機関は考えます。そのため、融資に慎重にならざるを得ないのです。

住宅ローンを利用できない買主は、次のような方法で購入することになります。

- 現金一括で購入する

- 手持ち資金に加えて、銀行のフリーローンやノンバンクのローンを利用する

ただし、現金一括で購入できる人は限られています。また、ノンバンクやフリーローンは住宅ローンに比べて金利が高いため、買主にとって大きな負担となります。そのため、購入希望者が減り、結果的に売却価格も市場より低くなりやすいのです。

再建築不可物件の買取事例

再建築不可物件については「本当に売れるのか」「思った以上に安くなるのでは」といった不安の声を多くいただきます。制約のある物件ではありますが、立地や活用方法をしっかり見極めれば、適切な価格での買取は十分可能です。

ここでは、売却価格のイメージを持っていただけるように、弊社「株式会社クランピーリアルエステート」が実際に対応した再建築不可物件の買取事例を2つご紹介します。

東京都杉並区の築50年以上の木造戸建|3,200万円で買取

築年数が古く、再建築不可に該当する物件は「ほとんど値がつかないのでは」と不安に思われがちです。しかし、実際には立地や周辺需要をしっかり評価すれば、想定以上の価格での買取につながるケースもあります。

しかし立地自体は人気の高いエリアであり、賃貸活用やリフォーム再生の需要も見込めると判断。そこで弊社では、建物の老朽化リスクを考慮しながらも立地価値を重視し、3,200万円での買取を実現しました。お客様からは「空き家の固定資産税や維持費から解放されて安心した」という声をいただきました。

この事例のように、建物の状態だけでなく立地や将来的な活用方法まで見極めることで、他社査定より高く売却できる可能性があります。

埼玉県川口市の10年以上放置された空き家|1,400万円で買取

長年空き家として放置された再建築不可物件は、「処分にもお金がかかるのでは」と敬遠されがちです。しかし、立地条件や周辺の需要によっては、適切な査定額での買取につながるケースもあります。

一般的な市場価格(更地換算)では2,000万円前後の評価となる土地でしたが、再建築不可という制約により、実際の相場は1,200万円程度。そこで弊社では、立地条件や賃貸需要の高さを評価し、1,400万円での買取を提示しました。

このように「放置して価値が下がる一方」と思える物件でも、需要を見極めることで相場以上の価格で売却できる場合があります。

再建築不可物件の売却価格が決まる査定のポイント

建築不可物件は建て替えや増改築、リフォームに制限があるため、自宅として購入する個人の買主はほとんどいません。立地や条件が良く収益化のチャンスが見込める場合には個人投資家が関心を持つこともありますが、実際には稀なケースです。

そのため、売却先の中心は、再建築不可物件などの訳あり不動産の取り扱いに慣れた不動産買取業者となります。買取業者が価格を決める際に重視する査定ポイントは以下のとおりです。

- 再建築不可の土地に建物は建っているか

- 再建築不可の理由は何か

- 物件の状態はどうか

- 物件の立地がどうか

- リフォームをした場合にどれくらいの費用がかかるのか

また、買取業者を選ぶ際には「再建築不可物件の取り扱い実績が豊富かどうか」が重要です。実績のある業者であれば、買取後の活用ノウハウを持っているため、査定額から差し引かれるコストを抑えやすく、結果的に納得できる価格を提示してもらえる可能性が高まります。

再建築不可の土地に建物は建っているか

再建築不可物件の査定では、土地に建物が残っているかどうかが大きなポイントです。

建物が現存し、居住や賃貸として利用できる状態であれば、たとえ再建築不可でも利用価値があるため、更地の場合よりも高く評価されやすくなります。

例えば、古い木造住宅でも最低限の修繕をすれば、賃貸物件として貸し出すことができ、一定の収益につながる可能性があります。

一方で、既に建物が取り壊されている土地や、老朽化で住めない状態の建物しか残っていない土地は、利用価値があまりなく、査定額も低くなります。建て替えやリフォームができないため、駐車場や資材置き場といった活用方法に限られるためです。

また、2025年の建築基準法改正により大規模リフォームが難しくなったことで、「古い建物を残して使えるかどうか」が査定に直結するようになりました。活用の選択肢が限られる分、業者もリスクを踏まえて慎重に判断するため、査定額は厳しくなりやすいのです。

再建築不可の理由は何か

買取業者は、再建築不可物件を買い取った後に物件の価値を高め、再販売や収益化できるよう工夫します。そのため、査定では「なぜ再建築できないのか」を確認し、再活用の難易度や必要な費用、需要の有無を見極めて価格を算出します。

代表的な理由と、それに伴う費用や影響は次のとおりです。

| 再建築不可の理由 | 特徴 | 再活用にかかる費用・影響 |

|---|---|---|

| 旗竿地(細い通路で道路に接している土地) | 道路にはつながっているが、接道幅が2m未満 | 通路部分をセットバックすれば再建築可能になることがある。ただし土地が狭くなる |

| 袋地(周囲を他の土地に囲まれ、道路に接していない土地) | 道路に一切面していない | 隣地を買い足すなどの対応が必要。費用や調整が難しく、需要が低い |

| 都市計画区域・市街化調整区域内 | 建築自体が制限されている区域にある | 法的に再建築が不可能。活用方法は非常に限定的 |

旗竿地のようにセットバックで建築が可能になる場合は、再活用の余地があります。一方で、袋地や市街化調整区域にある物件は再建築のハードルが高く、査定額も低くなりやすいのです。

物件の状態はどうか

再建築不可物件の査定では、建物の状態も判断材料になります。特に「現状のまま住めるかどうか」が評価を左右し、そのまま住めるような状態であれば査定額も高くなります。

物件の状態の具体例は以下のとおりです。

| 状態が良い場合 | 状態が悪い場合 |

|---|---|

|

・水回り(キッチン・浴室・トイレ)がきれいでそのまま使用できる ・給排水管やガス管が新しい、または交換済みで安心して使える ・エアコンや給湯器などの主要設備が正常に稼働している ・内装(床・壁紙・天井)がリフォーム済みで清潔感がある ・外壁や屋根の塗装がしっかりしており、雨漏りの心配がない ・シロアリやカビの被害がなく、健康被害のリスクが少ない ・建物が傾いておらず、基礎のひび割れなどもない |

・水回り(キッチン・浴室・トイレ)が古い、または設備が故障している ・給排水管やガス管が老朽化していて、交換が必要である ・エアコンや給湯器が故障、または設置されていない ・床が沈む・壁紙が剥がれている・カビ臭が強いなど内装が劣化している ・外壁のひび割れや屋根の瓦のずれ、雨漏りの跡がある> ・シロアリ・ネズミ・害虫の被害が確認される ・基礎や柱に劣化が見られ、建物が傾いている |

物件の状態が良ければ、そのまま居住や賃貸として活用でき、買取業者は大きなコストをかけずに利益を得られます。そのため、査定額も高くなります。一方で劣化が進んでいる場合は、修繕コストを見込んで査定額が下がりやすくなります。

物件の立地がどうか

再建築不可物件が建つ立地も、売却価格を決めるポイントです。再建築不可物件であっても立地条件が良ければ、高値での買取につながる可能性があります。

立地条件の具体的には、以下のとおりです。

| 立地が良い場合 | 立地が悪い場合 |

|---|---|

|

・最寄り駅から徒歩10分圏内など交通アクセスが良い ・スーパーや商店街、ショッピング施設が近い ・病院や学校など生活に必要な施設が揃っている ・治安がよく周辺環境が整っている ・再開発エリアや人気学区など将来性がある |

・駅やバス停から遠く交通の便が悪い ・スーパーや病院など生活施設が近くにない ・街灯が少なく治安に不安がある ・周辺に空き家が多く地域全体が衰退している ・災害リスクの高いエリアにある |

立地条件が良ければ、賃貸や投資による収益化、セカンドハウスとしての活用などにつながり、買取業者にとって利用価値が高いため、比較的高値がつきやすいといえます。反対に、交通や生活の利便性が低いエリアでは需要が限られ、査定額も低くなりやすいのが実情です。

リフォームをした場合にどれくらいの費用がかかるのか

買取業者が再建築不可物件を査定するときには、「どの程度のリフォーム費用が必要か」を考慮します。費用は建物の築年数や劣化の状態、設備の老朽化によっても異なりますが、 業者はそのコストを見込んで査定額を調整します。

リフォーム費用の目安は、以下のとおりです。

| リフォーム内容 | 費用の目安 |

|---|---|

| 水回り(キッチン・浴室・トイレなど)の改修 | 100万~300万円程度 |

| 内装(床・壁紙・天井など)の全面リフォーム | 50万~150万円程度 |

| 外壁や屋根の補修・塗装 | 100万~200万円程度 |

| 耐震補強 | 150万~200万円程度 |

| 大規模な間取り変更 | 300万円以上かかることもある |

特に、水回りや耐震補強、間取り変更のような大掛かりな工事は高額になりやすいため、その分のコストを差し引いて査定額は低くなる傾向があります。

逆に、簡単な内装リフォームや部分的な修繕で済む物件は、業者にとって負担が少ないため、比較的高い査定額がつきやすいといえます。

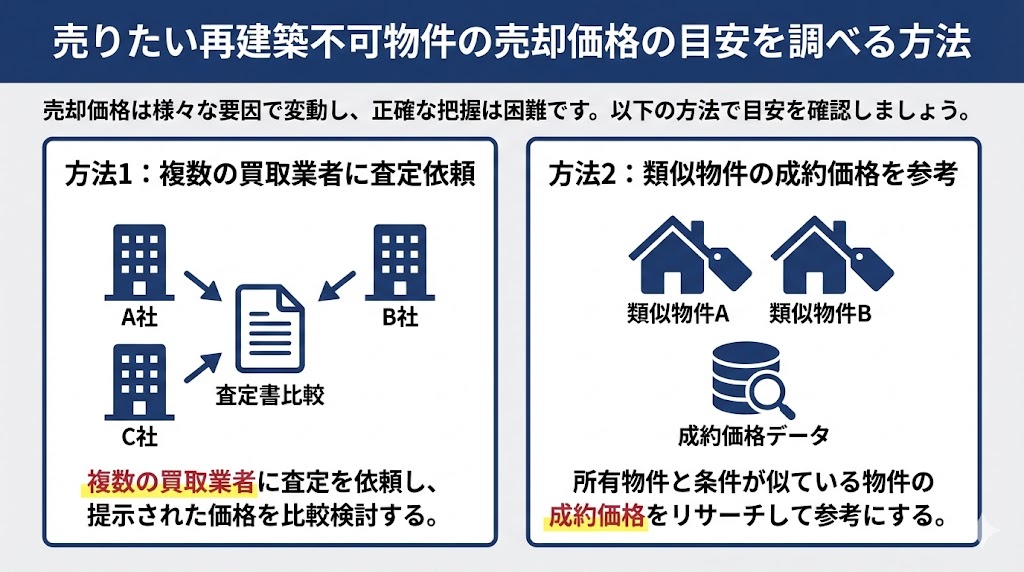

売りたい再建築不可物件の売却価格の目安を調べる方法

再建築不可物件の売却価格は、一般的な市場価格よりも安く、さらに建物の有無や状態、立地、買取後にかかる活用コストなどによっても変動します。とはいえ、これだけの情報では自分が所有する物件の売却価格を正確に把握するのは難しいものです。

そのため、以下のような方法を活用して、おおよその売却価格を確認すると良いでしょう。

- 複数の買取業者に査定を依頼する

- 所有する物件と条件が似ている物件の成約価格を参考にする

複数の買取業者に査定を依頼する

再建築不可物件の価格を把握するには、3~5社の買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。多くの業者が無料査定を行っており、物件の立地や建物の状態を見て「この条件ならいくらで買えるか」という目安を提示してくれます。

ただし、査定額は業者ごとに基準が異なるため、1社だけに依頼すると相場より低い金額で売却してしまうリスクがあります。そのため、以下のようなポイントを押さえて査定を進めると安心です。

- 3~5社社程度に依頼して相場を見極める

- 再建築不可物件の買取実績が豊富な専門業者を選ぶ

- オンライン査定(机上査定)で複数社に絞り、訪問査定を依頼する

特に、再建築不可物件の取引経験が豊富な業者は、買取後の活用ノウハウを持っているため、余分な工事費や交渉コストを抑えられる強みがあります。その分だけ、査定額を高めに提示できる可能性があります。

オンライン査定(机上査定)は短時間で複数社の見積もりを取れる便利な方法ですが、あくまで概算にすぎません。正確な売却価格を知りたい場合は、現地を確認する訪問査定を受ける必要があります。

所有する物件と条件が似ている物件の成約価格を参考にする

自分が所有する再建築不可物件の売却価格を知る方法として、近隣の似た条件の物件の成約価格を調べる方法があります。立地や面積、築年数が近い物件を比較すれば、おおよその相場を把握できます。

具体的には、以下のような方法で調べることが可能です。

- 買取業者のサイトに掲載されている買取事例を確認する

- 不動産流通機構「レインズマーケットインフォメーション」を利用する

- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」を利用する

買取業者のサイトには、実際に買い取った物件の事例が紹介されていることが多く、同じエリアや似た条件の情報が見つかれば相場の参考になります。

また、レインズマーケットインフォメーションでは、地域・面積・築年数・立地などを指定して過去の成約価格を検索でき、成約時期も確認できるため直近の相場感をつかむのに便利です。不動産情報ライブラリでも取引事例や地価公示などをあわせて確認できます。

ただし、レインズマーケットインフォメーションや不動産情報ライブラリでは「再建築不可物件かどうか」を直接確認できません。したがって、通常の成約価格を基準に把握し、そこから50%〜70%程度(買取業者は市場価格の40~56%程度)が再建築不可物件の売却価格になると見込むのが実務的な目安です。

なお、類似物件と比較する際は、以下のようなポイントを押さえると良いでしょう。

| 項目 | 確認のポイント |

|---|---|

| 立地 | 最寄り駅からの距離や生活環境が似ているか |

| 築年数 | 築年数が近いほど建物の価値の減少度も近い |

| 面積 | 土地や建物の広さが大きく異ならないか |

| 成約時期 | 古い取引事例だと相場感がずれる可能性があるため、できるだけ直近を見る |

再建築不可物件を高値で売却したい場合は再建築可能にしておくのも得策

再建築不可物件の高値での売却を目指すなら、売却前に「再建築可能な状態」にしておくのも1つの手です。再建築できるようになれば、仲介を通じて一般の買主を募ることができ、市場相場に近い価格で売却できる可能性もあります。

再建築可能な状態にするには、以下のような選択肢があります。

| 方法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 隣地の一部を買い取る | 接道幅が不足している場合、隣地を買い足して2m以上の接道を確保する方法。 |

・隣地所有者との関係が良好で、売却に応じてもらえそうな場合 ・購入資金に余裕がある場合 |

| 隣地の一部を借りる | 購入ではなく、賃貸借契約や使用貸借契約で一部を利用させてもらう方法。 |

・購入費用をかけたくない場合 ・隣地所有者と長期的に信頼関係があり、契約で合意できそうな場合 |

| 土地の一部を等価交換する | 自分の土地の一部と隣地を交換し、接道義務を満たすようにする方法。 |

・旗竿地など変形地を所有している場合 ・隣地所有者が交換に応じてくれそうな場合 |

| セットバックを行う | 前面道路が幅4m未満の場合、敷地の一部を後退させて道路とする方法。費用は30~80万円程度が目安 |

・敷地に余裕があり、一部を道路として提供しても利用価値が保てる場合 ・セットバック費用を用意できる場合 |

| 43条但し書き申請 | 建築基準法43条但し書きに基づき、特例で建築を認めてもらう方法。 |

・周辺に空地や広場があり、安全性を説明できる資料が揃えられる場合 ・建築士などの専門家と相談し、申請手続きを行う資金や時間がある場合 |

| 位置指定道路の申請 | 前面が私道で、建築基準法上の道路に指定されていない場合に、測量・整備をして「位置指定道路」として認定を受ける方法。 |

・前面道路の所有者全員の同意を得られる場合 ・測量・整備・排水計画などを、専門家と相談しながら進める資金や時間がある場合 |

再建築可能にするには手間や費用がかかるものの、成功すれば売却価格が数百万円単位で上がるケースもあります。一方で、できるだけ早く現金化したい人や、コストをかけずに売却したい人には、専門の不動産買取業者への売却が適しています。

再建築不可物件が売れないときには専門の買取業者に相談するのがおすすめ

再建築不可物件は、建て替えができないことや住宅ローンが組みにくいことから、仲介では買主が見つかりにくいのが実情です。そのため、売却を検討している場合は、再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者へ依頼するのがおすすめです。

買取業者の売却価格は、仲介での売却価格の8割前後となるケースが多いですが、仲介にはない次のようなメリットを得られます。

- そのままの状態でも買い取ってもらえる

- 数日〜1週間程度で現金化も可能

- 契約不適合責任が免責される

仲介では売れにくい物件も、買取業者では対応してもらえる可能性が高いため、「できるだけ早く手放したい」「手間や費用をかけずに現金化したい」という人に向いています。

そのままの状態でも買い取ってもらえる

仲介で再建築不可物件を売却する場合、建物の老朽化や劣化が進んでいると買主が見つかりにくいのが実情です。そのため、外装を直したり、室内をリフォームしたりといった修繕が必要になるケースもあります。

一方、買取業者であれば、老朽化や雨漏り、設備不良があっても現状のままで買い取ってもらえます。セットバックや修繕といった余分な費用や手間をかけずに現金化できるため、「すぐに売りたい」「費用をかけずに手放したい」という人に向いています。

数日〜1週間程度で現金化も可能

仲介で不動産を売却する場合、買主を探して契約を結ぶまでに数週間から数ヵ月かかるのが一般的です。市場での需要の低い再建築不可物件では、さらに時間がかかるケースも少なくありません。

一方、買取業者は買主を探す必要がなく、自らが直接購入するため、手続きがスピーディーに進みます。業者によって期間は異なりますが、対応の早い専門業者であれば、数日〜1週間程度で現金化できる可能性があります。

契約不適合責任が免責される

通常、仲介で物件を売却すると、売却後に雨漏りやシロアリ被害などの不具合が見つかった場合、売主が修繕費用や損害賠償を求められる可能性があります。これを「契約不適合責任」と呼びます。

しかし、買取業者との取引では、この責任を免除する契約を結ぶのが一般的です。つまり、売却後に欠陥が見つかっても、売主が責任を問われることはなく、契約解除や追加費用の請求を心配せずに済みます。

まとめ

再建築不可物件は、建て替えや大規模リフォームに制限があるため、売却相場は市場価格の50~70%程度(買取業者は市場価格の40%~56%程度)と低めです。

買取業者よりも仲介業者での売却の方が高値がつきやすいですが、買主がなかなか見つからず時間がかかるのが実情です。そのため、セットバックや隣地取得などで再建築可能にすることも検討する必要があります。

一方、買取業者であれば、再建築不可物件をそのまま買い取ってもらえるため、手間や費用をかけずに現金化ができます。早く現金化したい場合に向いています。

どの方法が最適かは、「高値重視」「スピード重視」など、売却に求める優先順位によって変わります。目的に合わせて最適な選択をしましょう。

よくある質問

再建築不可物件とは、どんな物件ですか?

再建築不可物件とは、建築基準法の「接道義務」を満たしていないために、新しく建て替えたり、大規模なリフォームをしたりできない物件です。接道義務とは、土地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないというルールで、消防車や救急車が入れるように定められています。

実際のイメージとしては、袋小路の奥にある家や、隣地に囲まれて道路まで通じていない土地がわかりやすい例です。

相続した再建築不可物件を、空き家のまま放置しても大丈夫ですか?

再建築不可物件を相続してそのまま放置しておくのはリスクがあります。時間が経つほど建物は劣化し、資産価値は下がって売却も難しくなります。

さらに、老朽化が進めば倒壊の危険があり、近隣に被害を与えた場合には損害賠償を請求される可能性もあります。また、空き家のまま放置すると「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がるケースもあります。

再建築不可物件を放置するのは資産面でも安全面でもデメリットが大きいため、早めに活用方法を検討するか、売却を進めることをおすすめします。

再建築不可物件でも固定資産税は安いですか?

再建築不可物件は建て替えができないため利用価値が低く、資産価値も通常の土地より下がります。その結果、固定資産税のもとになる評価額も低く算定されることが多く、一般的な物件より税額は安くなる傾向にあります。

ただし「必ず安い」とは限りません。土地の立地条件や地価によっては評価額が下がらないケースもあります。また、空き家のまま放置して「特定空き家」に指定されると、逆に固定資産税が最大6倍になるリスクもあります。