病死があると事故物件になる?事故物件になる基準や告知義務など徹底解説

所有の物件で居住者が病死された場合、「事故物件になるのでは?」とご不安に思われる方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、通常の病死(自然死)であれば、原則として事故物件にはなりません。ただし、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合など、特定の状況下では事故物件として扱われます。

| 病死が事故物件とみなされないケース |

・自然死であること ・遺体の発見が遅れず、室内が汚損されて特殊清掃が不要な場合 |

|---|---|

| 病死が事故物件とみなされるケース |

・遺体の発見が遅れ、特殊清掃が必要な場合 ・孤独死が広範囲に報道された場合 |

この記事では、いわゆる「わけあり物件」を専門に扱う不動産のプロが、どのような場合に病死があった住居が事故物件と判断されるのか、その明確な基準を徹底的に解説します。

さらに、事故物件に該当した場合の告知義務や売却相場、オーナー様が今後取るべき具体的な対策まで、網羅的にご紹介します。最後までお読みいただくことで、ご自身の状況を正確に把握し、不安を解消するための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

病死があっても基本的に事故物件としては扱われない

「物件内で人が亡くなる=事故物件」というイメージをお持ちかもしれません。しかし結論からお伝えすると、老衰や持病による病死といった「自然死」は、原則として事故物件には該当しません。

この判断は、「心理的瑕疵(しんりてきかし)」の有無が基準となっています。

心理的瑕疵とは、簡単な言葉で表現すると、気持ちのキズです。買主や借主が契約を結ぶかどうかを判断する際に、心理的に重大な影響を及ぼす要因(心理的瑕疵)があれば、事故物件になります。

しかし影響がない、もしくは軽微と判断できる場合は、心理的瑕疵に該当しないため、事故物件にはなりません。

では、心理的瑕疵に該当するか否かは、どのように判断すればよいでしょうか。この判断基準において、現在重要な指針となるのが、2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」です。

ガイドラインでは、宅地建物取引業者が買主・借主へ告知が不要なケースを、以下のように明確に定めています。

(告知義務が不要な場合)

3宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が次の(1)又は(2)に該当する場合には、買主・借主に告げる必要はない。

(1)取引の対象不動産で発生した自然死(老衰、持病による病死など)

(2)取引の対象不動産の隣接住戸又は通常使用しない集合住宅の共用部で発生した(1)以外の死又は(1)の死のうち、特殊清掃等が行われたもの

e-Gov法令検索 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

注目すべきは(1)の部分です。ここでは「自然死(老衰、持病による病死など)」は、買主・借主に告げる必要がないと明記されています。

つまり、所有の物件で起きたのが急な心不全や癌などの病死で、発見が遅れることなく、ごく自然な形でご遺族に引き取られたという状況であれば、法的な告知義務は発生しません。

したがって、病死があった物件は基本的に事故物件として扱われないというのが、現在の不動産業界における基本的な考え方です。

なお、このガイドラインが策定されるまでは、不動産会社によって事故物件の判断が異なり、オーナー様も対応に苦慮するケースが多くありました。しかし現在ではこのガイドラインによって、一定の明確な基準が示されています。

病死があった物件が事故物件として扱われるケース

病死でも、状況によっては例外的に事故物件として扱われ、法的な告知義務が発生するケースが存在します。

それは、病気が原因の死であっても「平穏なものではなかった」と判断され、次の入居者や買主の意思決定に重大な影響を与えるほどの「心理的瑕疵」がある場合です。具体的には、以下の2つのケースが挙げられます。

- 遺体の発見が遅れてしまい特殊清掃が必要な場合

- 病死がニュースで取り上げられるなど周知性が高い場合

遺体の発見が遅れてしまい特殊清掃が必要な場合

亡くなられた原因が病気であっても、ご遺体の発見が遅れ、専門業者による特殊清掃が必要になったケースは、事故物件として扱われる可能性が高まります。

今一度、国土交通省のガイドラインを見てみましょう。先に紹介したように、自然死は原則告知不要としながらも、以下の重要なただし書きが加えられています。

(前略)いわゆる特殊清掃等が行われた場合には、告げる必要がある。

e-Gov法令検索 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

つまり、たとえ死因が病死であっても、発見の遅れによってご遺体の腐敗が進み、臭いや体液の付着などで物件に物理的な影響が出た場合、それはもはや「平穏な自然死」とはいえません。

| 具体例 | 概要 |

|---|---|

| アパートでの孤独死 | 単身で暮らしていた方が、室内で心筋梗塞により死亡。数週間後に異臭に気づいた隣人からの通報で発見された。室内には強い死臭が染みつき、体液がフローリングにまで浸透していたため、専門業者による特殊清掃と床の張り替え、オゾン脱臭などが行われた。 |

| ゴミ屋敷状態の家での孤独死 | ゴミ屋敷状態での病死セルフネグレクト状態で生活していた住人が持病の悪化により室内で亡くなった。発見までに1ヶ月以上が経過しており、害虫も大量発生。特殊清掃だけでなく、大量の残置物撤去にも多額の費用と時間がかかった。 |

上記2つの例で示したように、「特殊清掃の要否」は、病死が事故物件になるか否かを判断する上で、実務上の極めて大きな分かれ目です。通常のハウスクリーニングで原状回復できるレベルを超えた場合は、心理的瑕疵があると判断される可能性が高まります。

病死がニュースで取り上げられるなど周知性が高い場合

もう一つの例外的なケースが、死亡の事実が報道やインターネットなどを通じて、社会的に広く知られた場合です。

たとえ発見が早く、特殊清掃が不要な自然死であっても、その死が社会的な注目を集め、物件と死亡の事実が公に結び付けられてしまった状況では、心理的瑕疵があると判断される可能性があります。

これは、買主や借主が契約前にその情報を知る可能性が高く、「あのニュースで見た死者が出た物件か」と感じることで、心理的な抵抗を覚える蓋然性が高いためです。

| 具体例 | 概要 |

|---|---|

| 著名人の自宅での病死 | 有名な俳優が自宅マンションで急逝し、ワイドショーや新聞で大々的に報じられた。発見が早く事件性はなかったが、「あのマンションで有名人の〇〇さんが亡くなった」という事実を、多くの人が知っている状態にある。 |

| 事件や事故と関連付けて報道された | ある感染症が社会問題となった時期に、特定のマンションでその病気による死亡者が発生した。何らかの理由で情報が漏れ、マンションの外観がニュース映像で繰り返し使用され、地域で広く知られることとなった。 |

このようなケースは頻繁に発生するものではありません。しかし物件の状態に関わらず、「周知性の高さ」自体が心理的瑕疵となり、告知義務が発生する要因となり得ます。

病死があった物件が事故物件に該当する場合は告知義務が生じる

所有の物件が「事故物件」に該当すると判断された場合、オーナー様と仲介を依頼された不動産会社には、宅地建物取引業法に基づき「告知義務」が発生します。

告知義務とは、物件の売買や賃貸の契約を結ぶ前に、買主・借主の意思決定に重要な影響を及ぼす可能性のある情報(心理的瑕疵を含む)を、事前に正直に伝えなければならないという、法的な義務です。

告知義務は、安全で公正な不動産取引を守るために欠かせないルールです。これを怠ると、後々深刻なトラブルに発展する可能性があります。

ここでは、告知義務について、物件の所有者様が必ず知っておくべき情報をまとめてご紹介します。

なお、告知義務のトリガーとなるのは「人の死」そのものではありません。あくまでも、人の死によって「心理的瑕疵が発生」することがトリガーとなる点を念頭に、読み進めてください。

病死があったことを隠すと告知義務違反になる

「物件の価格が下がる」「借主が見つからなくなる」といった考えから、病死があったことを隠してもいいのかと弊社に相談が寄せられることがあります。

確かに病死が長期にわたって発見されなかったなどの理由による事故物件であると公表すれば、物件の所有者様は少なからず不利益を被ります。

しかし、事故物件であることを意図的に隠して契約を結ぶ行為は告知義務違反です。オーナー様は、民事上の責任を問われる可能性もあります。

告知義務違反が契約後に発覚した場合、買主・借主は民法上の「契約不適合責任」を追及できます。契約不適合責任とは、契約の内容に適合しない物件を引き渡したとして、売主・貸主が負うべき責任のことです。

具体的には、オーナー様に対して、買主・借主から以下のような請求がなされる可能性があります。

- 損害賠償請求:資産価値の下落分や、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求される。

- 契約解除:「そのような事実を知っていれば契約しなかった」として、契約そのものを白紙に戻すよう求められる。

- 代金減額請求(売買の場合):物件の価値が下がった分、売買代金の減額を求められる。

買主・借主から上記を請求された場合、裁判に発展するケースは珍しくありません。目先の不利益を恐れて事実を隠すことは、結果的にそれ以上の金銭的・時間的損失を生む、極めてリスクの高い行為であることがわかります。

「誰かが住めば告知義務がなくなる」というわけではない

時折、「事故物件でも、一度誰かが間に住めば、次の人には告知しなくても良い」という話を聞くことがあります。しかし、これは法的に保証された絶対的なルールではない点に注意が必要です。文字通り受け取ると、誤った判断をする可能性があります。

確かに近年の判例では、一定の条件下で心理的瑕疵が薄まる(治癒する)と判断される傾向が見られます。

例えば、「事件後最初の入居者には本件事件を告知する義務はあるが、その入居者が通常の期間居住した後に退去した場合、次の賃借人には特段の事情がない限り告知する義務はない」と判断した事例(大阪高裁:平成30年6月19日判決)があります。

しかし、これは「無条件で次以降の入居者への告知義務が消滅する」というルールを示した判例ではありません。あくまでも「特段の事情がない限り」という限定的な条件が付いています。

例えば、最初の入居者がごく短期間で退去した場合は、瑕疵が治癒されたとは認められません。

一方で、特に取引額が大きく、より慎重な判断が求められる不動産売買においては、時間の経過や間の入居者の有無だけでは告知義務が免除されない判例も存在します。

- 約7年前の強盗殺人事件を告知しなかった売主の責任を認めた判例(神戸地裁 平成28年7月29日判決)

- 約8年前に取り壊した建物内での殺人事件が、更地となった土地の心理的瑕疵にあたるとした判例(大阪高裁 平成18年12月19日判決)

賃貸と売買の違いや事件の重大性によって、司法の判断は大きく異なります。ただ結論としていえるのは、「誰かが住めば自動的に告知義務がなくなる」とする明確な法的ルールや、一律の基準となる判例は存在しないということです。

告知義務の有無は、事故の内容や社会的影響、経過した期間、間の入居者の有無といったさまざまな要素を総合的に考慮し、個別の事案ごとに慎重に判断されます。安易な判断は、将来の深刻なトラブルにつながりかねません。

ご自身の所有される、過去に病死があった物件について、事故物件として告知すべきか否か迷う場合は、事故物件を豊富に取り扱う専門業者に相談し、判断を仰ぐことが推奨されます。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「心理的瑕疵の有無・告知義務に関する裁判例について」

・「心理的瑕疵に関する裁判例について」

・「最近の判例から 土地上に過去に存在した建物で起きた殺人事件が、土地の「隠れた瑕疵」に当たるとされた事例」

・「心理的瑕疵に関する裁判例について」

・一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター「不動産の売買契約時の告知義務について(判例解説)」

告知義務の時効は売買または賃貸で変わる

次に、告知義務はいつまで続くのか、つまり告知義務の「時効」について、見ていきましょう。

国土交通省のガイドラインでは、一定の目安が示されています。しかし賃貸借契約と売買契約で考え方が根本的に異なる点に、注意が必要です。詳しくご説明します。

賃貸借契約の場合:あくまで「目安」として3年間

ガイドラインでは、賃貸物件の場合、事案の発生(特殊清掃等が必要となったとき)からおおむね3年間が経過すれば、それ以降の入居者への告知は不要とされています。

(告げなくてもよい場合)

4宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合(買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等を除く。)には、買主・借主に告げる必要はない。

(1)(省略)

(2)(省略)

(3)賃貸借取引の対象不動産又はその隣接住戸、通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した(1)①以外の死又は(1)①の死のうち特殊清掃等が行われたものであって、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)からおおむね3年間が経過した場合

e-Gov法令検索 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

ただし、これは「3年経てば自動的に告知義務が消滅する」という法的なルールではありません。「3年」という期間は、あくまで「賃貸物件は人の入れ替わりが多いため、長期的に見れば心理的な瑕疵は薄まっていく傾向にある」という、大局的な考え方に基づいた政策的な目安として設定されています。

前述の通り、個別のケースで心理的瑕疵が法的に治癒した(なくなった)と判断されるかは、間の入居者の有無やその居住期間などを踏まえて検討されるものです。つまり、あくまでもケースバイケースで判断されます。

賃貸借契約の場合の3年という期間は、その個別判断をする上での一つの基準、とご理解ください。

売買契約の場合:期間の定めなし(時効なし)

一方、不動産売買は取引額が大きく、買主にとっては一生に一度の買い物になることも少なくありません。そのため、買主の意思決定に与える影響は、賃貸とは比較にならないほど重大です。

このような背景から、売買契約における心理的瑕疵の告知義務について、国土交通省のガイドラインでは直接的に言及しておらず、法的な時効は存在しません。これは、裏を返せば「売買については、従来の判例の考え方を踏襲し、期間で一律に区切ることはしない」という国の姿勢を示していると解釈できます。

したがって、例えば10年前や20年前に発生した室内死であっても、売主がその事実を知っている以上、買主に伝えなければなりません。実際、次のような判例も存在します。

- 20年以上前の自殺事故について、近隣住民の間で事件として記憶されていたことから、告知義務違反を認めたケース(高松高裁 平成26年6月19日判決)

- 約50年前に殺人事件があった土地を更地で売却したが、地元住民に凄惨な事件として長く記憶され心理的瑕疵が残っていることを理由に、売主・仲介業者に損害賠償責任を認めた(大阪高裁 昭和37年6月21日判決)

ご所有の物件を「貸す」のか「売る」のかによって、法的な義務の性質が全く異なることを、オーナー様は必ず厳密に区別して認識してください。

出典:一般財団法人不動産適正取引推進機構「続・心理的瑕疵に関する裁判例について」/「心理的瑕疵の有無・告知義務に関する裁判例について」

病死があった物件は事故物件の中でも心理的な抵抗が弱い傾向がある

「事故物件」というと、多くの人に敬遠される物件であるかのようなイメージを持たれがちです。しかし、どういう経緯で事故物件になったのか、死の内容や経緯によって、人が感じる心理的な抵抗感には大きな差があります。

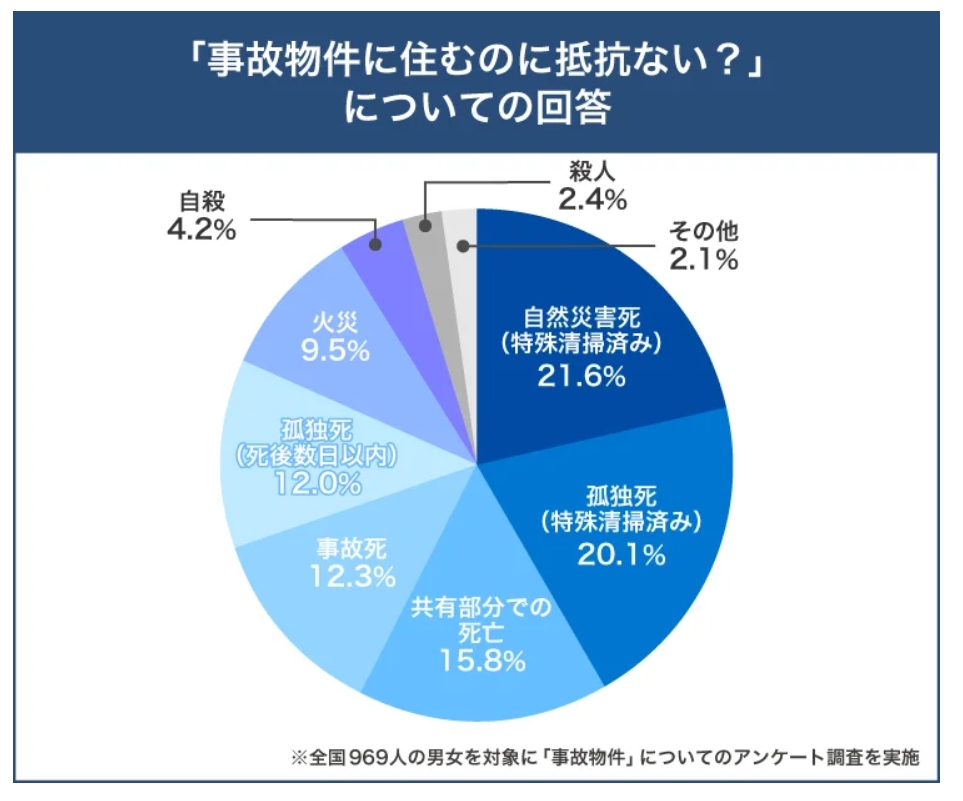

そして、私たち株式会社クランピーリアルエステートが過去に実施したアンケート調査から、「事故物件=強い抵抗を感じる」とは限らないことが、明らかになりました。

この調査からは、自然災害死のほか孤独死でも、事件性のない不慮の死であり特殊清掃が済んでいれば、事故物件でも住めると考える人がいることがわかりました。死後数日以内の孤独死も含めると、孤独死のあった事故物件でも住めるという回答は、32%に及びます。

逆に自殺や殺人といった死因については、許容できると考える人は大幅に減少しました。凄惨な事件と比較すれば、発見が遅れて事故物件扱いになった病死(自然死)による物件では、買主や借主が感じる心理的な抵抗感は弱い傾向にあります。

これは、病気などに伴う死は誰の身にも起こりうる自然な現象であり、悪意や怨念といったネガティブなイメージに結びつきにくいためと考えられます。

もちろん、全く気にしないという人ばかりではありません。しかし、物件を探している人の中には「価格が安くなるなら、病死であればそれほど気にしない」という層が一定数存在することも事実です。

経済的なメリットがあれば、事故物件でも十分に選択肢となり得ると考える人が、少なからずいるとわかる結果です。

病死があった物件の売却相場は通常物件よりも安くなるのが基本

ご所有の物件で病死があり、発見の遅れなどによって事故物件に該当してしまった場合、資産価値にはどの程度の影響が出るのでしょうか。

告知義務の対象となる事故物件を売却する場合、残念ながら、人の死がなかった通常物件と同じ価格で売却することは困難です。弊社のこれまでの買取事例を見ても、たとえ心理的抵抗が比較的弱いとされる病死(自然死)の事故物件であっても、周辺の市場価格からおおむね10%〜20%程度低い価格で取引される傾向があります。

これは、物件そのものの物理的な価値とは別に、「人が亡くなった」という事実に対する心理的な抵抗感が、資産価値に影響を及ぼすためです。

先に述べたように、事故物件でも病死であれば賃貸・購入を検討する方は、一定数は居ます。ただ、市場が程度限定されるため、価格を下げて訴求する必要があります。

「遺体発見が遅れた」「ニュースで取り上げられた」など場合は20~30%程度下がる

事故物件の中でも、心理的瑕疵の度合いが強いと判断されるケースでは、価格の下落率が大きくなる傾向があります。目安としては、市場価格から20%〜30%程度、場合によってはそれ以上の価格調整が必要です。

心理的瑕疵の度合いが強いと判断される顕著な例として、「遺体の発見が大幅に遅れ、特殊清掃が必要になった」「ニュースで取り上げられるなど周知性が高い」といった場合が挙げられます。

特に、特殊清掃が必要になった物件の場合、物理的な痕跡が残っていなくても、「ここで大変なことがあった」という事実は拭い去れません。借主・買主にもたらす心理的な抵抗感は一層強くなります。

市場価格より大幅に値下げする形で相当なメリットを提示しなければ、買主を見つけるのは困難です。

病死があった物件の買主をつきやすくするための対策

「価格が下がるとしても、できるだけスムーズに買主を見つけたい」それが、オーナー様の正直な気持ちではないでしょうか。

病死があった物件でも、適切な対策によって買主の心理的な抵抗を和らげ、売却の可能性を高めることは可能です。ここでは、専門家の視点から具体的な3つの対策をご紹介します。

- リフォームや清掃で物件の状態を改善しておく

- 心理的な抵抗感を薄めるためにも特殊清掃を行っておく

- 周知性が高い物件であればある程度期間を空けて売却する

リフォームや清掃で物件の状態を改善しておく

まず、物件の物理的な状態をできる限り良くすることが基本です。

内覧に訪れた買主は、物件の清潔さや状態を、厳しくチェックします。人の死があったという揺るがし難い事実があるからこそ、可能な限りマイナス要素は徹底的に排除すべきです。

物件の物理的な状態をできる限り良くする方法には、次のようなものがあります。

- ハウスクリーニング:プロによる徹底的な清掃を行い、室内を清潔な状態にする

- リフォーム・リノベーション:壁紙や床材を新しくすると、物件の印象は大きく変わります。特に、亡くなった部屋だけでもリフォームすると、買主の心証はかなり改善されるのでおすすめです。

- 遺品整理:残置物がある場合は、専門の業者に依頼して速やかに片付けましょう。生活感を排除することが、前の居住者の死による印象を薄めるポイントです。

物件が物理的に魅力的であれば、買主も「事故物件ではあるけれど、この綺麗さでこの価格ならお得だ」と、前向きに検討しやすくなります。

心理的な抵抗感を薄めるためにも特殊清掃を行っておく

特殊清掃というと、遺体の発見が遅れた際に依頼するイメージがあるかもしれません。しかし、発見が早く、室内の物理的な損傷が少ないケースでも、あえて専門業者による「特殊清掃」や「供養」を行うことは、買主の心理的な抵抗感を和らげる上で有効な対策です。

特殊清掃業者は、臭いや汚れを除去するだけではありません。科学的な手法で除菌・消毒まで行います。特殊清掃業者による作業報告書を買主に提示すれば、「専門家によって物理的・衛生的に完全にクリーンな状態」であると、客観的に証明できます。

また、「お祓いや供養も済ませてあります」と一言添えるのも効果的です。不安を感じる買主に対して、心理的な安心材料を提供できます。同時に、オーナー様の配慮と誠実さを、買主に暗に伝えることが可能です。

周知性が高い物件であればある程度期間を空けて売却する

著名人の死亡や報道によって物件の周知性が高くなった場合は、すぐに売却活動を始めるのではなく、あえてある程度時間を置くのも有効な戦略です。

人の噂や記憶は、時間とともに薄れるもの。事件や報道から半年、1年と時間が経過するにつれて世間の関心は薄れ、物件へのネガティブなイメージも少しずつ風化します。

もちろん、物件を所有し続ける限り、固定資産税などの維持費はかかり続けます。しかし、ネガティブな意味での注目を集めている時期に売却を焦れば、安値で売却せざるを得ません。

ここで時間を置けば、心理的な影響が薄れたタイミングに、より良い条件で売却できる可能性が高まります。気になる物件の維持費については、短期間でも賃貸に出せば、家賃収入を多少でも補填できるのもメリットです。

不動産の売却の成否を左右する要素の一つに、タイミングがあります。これは、ご所有の物件が事故物件になった場合も同様です。

一刻も早く売却したいお気持ちは当然ですが、ここで冷静に時間の経過を待つことも、オーナー様の被る損失を可能な限り小さくするために欠かせない対策です。

まとめ

病死があったからといって、必ずしも事故物件にはなりません。国土交通省のガイドラインでは、発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合などを除き、通常の病死や自然死は告知義務の対象外とされています。

ただし、例外的に事故物件に該当した場合、告知義務の期間は賃貸契約で約3年という目安がある一方、売買契約には時効がなく期間の定めはありません。

ご自身の物件が告知義務の対象となるかの判断は、法的な知識や過去の判例も絡むため、オーナー様ご自身で行うのは困難です。

そのような時、確実で安心な選択肢となるのが、私たちクランピーリアルエステートのような「わけあり物件を専門に扱う不動産買取会社」です。

専門の買取業者であれば、一般の市場で売却する際に懸念される買主とのトラブルや、長期化する売却活動のストレスもありません。複雑な事情をすべて理解した上で、適正な価格を迅速に提示し、現状のまま買い取ることが可能です。

もし、ご自身の物件の扱いに少しでも迷われているなら、一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。オーナー様にとって最善の解決策を、私たちが一緒に見つけ出します。

よくある質問

買主から「発見まで何日経ったのですか?」と日数ばかり気にされます。どう説明すればよいですか?

不安から、日数に固執される買主様は少なくありません。その際は、「法的な基準は日数ではなく、お部屋の状態で判断される」という事実を丁寧にお伝えするのが有効です。

その上で、「専門業者による特殊清掃が完了しており、衛生面での問題は完全に解消されていること」を、作業報告書など客観的な資料を提示しながら説明しましょう。

買主様の不安を事実に基づいて解消し、安心感につなげることが重要です。

賃貸募集の際、「病死があった部屋だけ家賃を安くしてほしい」といわれました。応じるべきですか?

特定の部屋だけ家賃を変えるのは、後の管理が煩雑になるため一般的ではありません。告知義務がある場合は、その事実を考慮して「建物全体の家賃相場」から一定割合を下げて募集するのが基本です。

「この物件は過去の経緯から、全体の家賃を相場より下げて設定しております」と説明し、特定の部屋だけの割引には応じられない旨を伝えるのが、公平かつ現実的な対応といえます。