袋地売却の完全マニュアル!売却相場や売却しやすくする方法など徹底解説

袋地を所有していて「買い手が見つからず売却に困っている」「活用方法が分からず長年放置している」という方からのご相談は、弊社にも多く寄せられています。

実際、袋地は再建築不可をはじめとするさまざまな制約から、仲介では買主が見つかりにくく、売却が難航しやすい土地です。

代表的な理由として、次のような点が挙げられます。

- ほとんどが再建築不可物件として扱われるため建て替えなどができない

- 資産価値の低さから住宅ローンの審査が通りづらい

- 災害などの緊急時に車両の進入がしづらい

- 公道に出るには隣接する他の敷地を通らなければならない

- 解体・リフォーム工事が高額になりやすい

- 周囲が建物に囲まれていて日当たり・風通しが悪い

このような理由から袋地は売却が難航しやすいですが、適切な方法を選べば売却することは可能です。

袋地の売却方法は主に以下の3つがあります。

| 売却方法 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| 専門の買取業者に依頼する | 袋地を専門に扱う買取業者に、現状のまま売却する方法 |

・仲介で売れない袋地でも売却に期待できる ・最短数日〜1週間程度で売却が可能 ・再建築不可の状態でもそのままの状態で買い取ってもらえる ・契約不適合責任を問われずに売却できる ・仲介での売却よりも売却価格が下がる |

| 接道義務を満たして仲介で売却する | 隣地購入や、隣地との等価交換などで接道義務を満たし、一般的な仲介で売却する方法 |

・建築可能な通常物件となるため、買主が見つかりやすくなる ・市場価格に近い水準での売却が期待できる ・隣地の所有者との交渉で合意を得る必要がある ・隣地を購入する場合は、その分の費用が必要となる |

| 隣地所有者に直接売却する | 袋地を最も活用しやすい隣地所有者に直接売却する方法 |

・隣地所有者にとって袋地は利用価値が高いため、相場に近い価格で売却できる可能性がある ・関係性によっては交渉がスムーズに進む可能性が高い ・隣地所有者に購入する気がなかったり、資金がなかったりする場合は実現できない |

ただし、「接道義務を満たして仲介で売却する」や「隣地所有者に直接売却する」方法は、隣地所有者の協力が前提となります。時間と費用がかかるうえに、調整が難航して結局売却まで進まないケースも少なくありません。

そのため、現状のままスピーディーに現金化したい場合は、専門の買取業者への売却が最も現実的な選択肢です。

なお、袋地の売却価格は一般的な土地の30〜70%程度が目安ですが、実際には立地条件・道路状況・隣接地の利用状況などによって大きく変動します。私たち専門業者の感覚としても、数字はあくまで参考値にすぎず、個々の案件ごとに査定が必要です。

本記事では、袋地が売却困難とされる理由や売れる袋地と売れない袋地の違い、実際の売却相場、袋地を売却しやすくする方法、そして専門の買取業者での売却をおすすめする理由について、詳しく解説していきます。

目次

袋地は道路に接する土地よりも売却が難しい!袋地が売れないと言われる理由

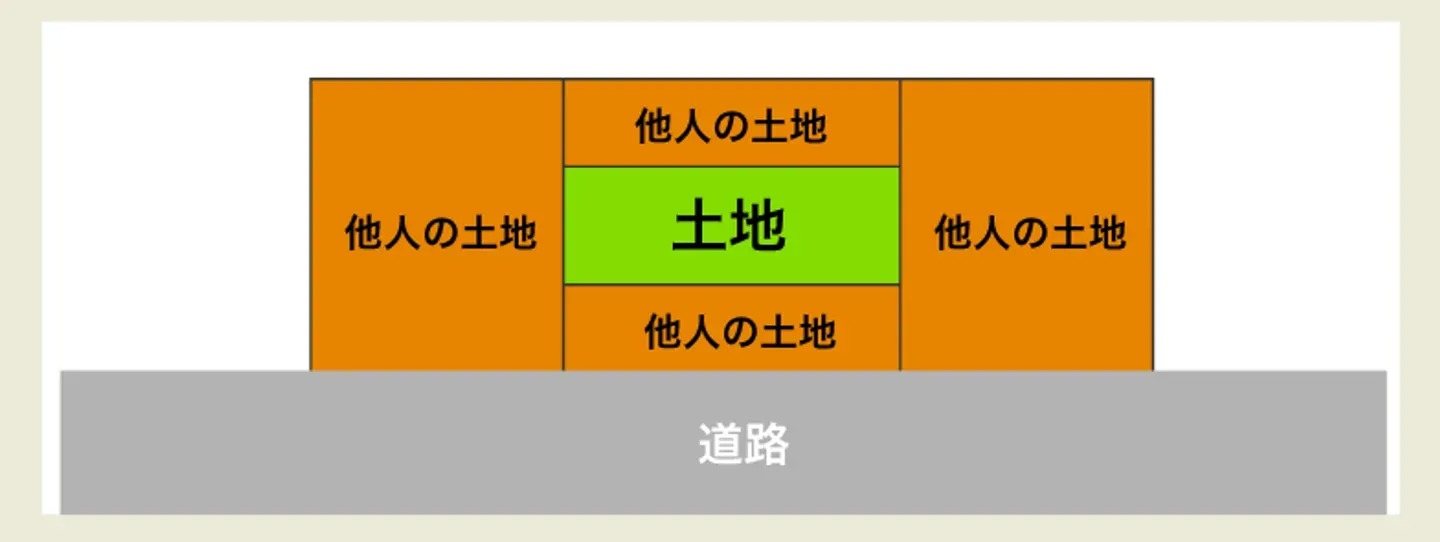

袋地(ふくろち)とは、周囲を他人の土地に囲まれており、その土地を通らなければ公道に出られない土地を指します。袋地と対になる用語が「囲繞地(いにょうち)」で、袋地を取り囲む周辺の土地を意味します。

公道に面していない袋地は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たせず、建て替えができない「再建築不可物件」として扱われるケースが大半です。加えて、車両の出入りや日当たり・風通しの悪さなど、生活面でも不便が生じやすいため、売却を試みても購入希望者が現れにくいのが実情です。

実際、弊社にも「仲介で売り出したが、長期間買主が見つからない」といった相談が多く寄せられています。

袋地が売却しにくいとされる具体的な理由は以下のとおりです。

- ほとんどが再建築不可物件として扱われるため建て替えなどができない

- 資産価値の低さから住宅ローンの審査が通りづらい

- 災害などの緊急時に車両の進入がしづらい

- 公道に出るには隣接する他の敷地を通らなければならない

- 解体・リフォーム工事が高額になりやすい

- 周囲が建物に囲まれていて日当たり・風通しが悪い

ほとんどが再建築不可物件として扱われるため建て替えなどができない

袋地が売却しにくい最大の理由は、多くが「再建築不可物件」として扱われるためです。 再建築不可物件とは、建て替えができず、増改築や大規模リフォームについても制限される土地を指します。

再建築不可物件となる主な理由は、建築基準法第42条・43条で定められている「接道義務」を満たせないことです。

接道義務とは、建物を建てる土地が原則として「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」とするルールで、災害時の避難や消防活動を安全に行うために定められています。

袋地のように周囲を他人の土地に囲まれ、公道に直接つながっていない土地は、この接道義務を満たせず、原則として再建築が認められません。

そのため、現在袋地に建物が建っていない場合は、新たに建物を建築するのは不可能です。また、すでに建物が存在する場合でも、老朽化による建て替えや、火災や地震による倒壊後の再建築はできません。

特に問題となるのは、既存建物が災害で倒壊した場合です。住宅ローンが残っていれば、新しい住居の取得費用と合わせて二重の支払いが発生するリスクがあります。このような将来的なリスクを懸念して、多くの購入希望者が袋地の購入を避ける傾向にあります。

資産価値の低さから住宅ローンの審査が通りづらい

袋地は住宅ローンの審査に通りにくく、購入希望者の選択肢を大幅に狭めてしまいます。金融機関は、融資の際に不動産を担保として評価しますが、建築制限のある袋地は資産価値が低いとみなされ、融資対象から除外されることがほとんどです。

また、住宅ローンの担保は、返済が滞った場合の損害を補うためのものです。そのため、融資額に見合う価値のある不動産でなければ担保として認められません。袋地は通常の土地よりも制限が多く実用性が低いため、十分な担保価値をもたないと判断されるケースが多く、弊社でもこういった事例は多く見てきました。

住宅ローンが利用できない場合、買主は現金一括での購入を強いられます。しかし、まとまった資金を用意できる買主はごく限られており、「袋地でも構わない」という人がいても購入を断念するケースが少なくありません。その結果、袋地は買主が見つからず、長期間売れ残ってしまうこともあります。

災害などの緊急時に車両の進入がしづらい

袋地は災害や緊急事態における対応の遅れが懸念されるため、安全性の面で大きなリスクを抱えています。道路に直接接していないため、緊急車両の進入ができず、迅速な対応が困難になるためです。

火災が発生した場合、消防車が袋地内に進入できないため、消火活動や救助作業が遅れる可能性があります。同様に、急病人が出た際も救急車が進入できず、適切な処置が遅れるリスクがあります。これらは人命に関わる重大な問題です。

また、地震などの自然災害時には、囲繞地の建物が倒壊して通路が塞がれるリスクもあります。このような場合、袋地からの避難が困難になる可能性があり、安全性の観点から購入を躊躇する人が多くなっています。

公道に出るには隣接する他の敷地を通らなければならない

袋地の所有者は公道に出るために毎回他人の敷地を通行しなければならず、これが大きな心理的負担となります。民法第210条により囲繞地通行権が認められているものの、他人の土地を通ることへの気遣いやストレスは避けられません。

(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

引用元 e-Gov法令検索 民法第210条

また、囲繞地通行権には制限があり、一般的に幅2メートル程度の通行しか認められていません。民法第212条に基づき、原則として通行料の支払いが必要となります(分筆により袋地になった場合は無償)。年間の通行料は当事者間の協議で決定されますが、継続的な出費となります。

(公道に至るための他の土地の通行権)

第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第212条

このように、通行のたびに他人の敷地を使用することへの心理的な負担は大きく、自由な公道アクセスができる通常の物件と比べて、袋地は敬遠される傾向があります。

解体・リフォーム工事が高額になりやすい

袋地は、道路に面しておらず、重機やトラックを敷地内まで搬入できません。そのため、建物の解体やリフォームを行う際には、資材や廃材の運搬を人力で行う必要があります。工期や人件費が増加するため、袋地の建物の解体やリフォーム費用は、通常の土地よりも高くなるのが一般的です。

一般的な木造住宅の解体費用は、1坪あたり約4万~5万円が目安で、30坪の住宅ならおよそ100万~150万円程度です。しかし袋地では、重機が使えず人力作業や小型機械での対応となるため、追加費用が発生する可能性が高いといえます。

リフォーム工事についても同様に費用が高くなる傾向があります。通常の目安は以下のとおりですが、袋地の場合は搬出入の制約によって工期が延び、人件費が上乗せされるケースが多く見られます。

- 水回り(キッチン・浴室・トイレなど)の改修:100万~300万円程度

- 内装(床・壁紙・天井など)の全面リフォーム:50万~150万円程度

- 外壁や屋根の補修・塗装:100万~200万円程度

なお、耐震補強や間取り変更など、構造部分に手を加える大規模リフォームや増改築は、再建築不可物件ではほとんど実施できません。2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」と呼ばれる小規模住宅の建築確認を一部省略できる制度が縮小され、接道義務を満たさない袋地では、建築確認申請を行っても許可が下りないためです。

従来は、建築確認を省略して「柱一本を残して建て替えに近い工事を行う」といったグレーな方法も見られましたが、今回の法改正によりこうした抜け道は実質的に封じられました。その結果、袋地では大規模なリフォームや増改築ができず、小規模な修繕や補修に限られるのが現状です。

このように、袋地は解体やリフォームの費用が高額になりやすく、さらにリフォーム自体も法的制約によって内容が制限されることから、維持や再利用が難しい土地といえます。その結果、買主から敬遠されるケースが多く見られます。

周囲が建物に囲まれていて日当たり・風通しが悪い

袋地は周囲を他の土地に囲まれているため、住宅環境の面で多くの課題を抱えています。特に日当たりや風通しの悪さは、居住環境の質を大きく低下させる要因となります。

囲繞地にすべて建物が建っている場合、袋地は建物の陰に隠れて日光が届きにくくなります。四方を建物に囲まれた環境では、自然光の確保や空気の流れの改善が困難で、室内が暗くなりがちです。また、風の通り道が限られるため、湿気がこもりやすく、カビの発生や洗濯物が乾きにくいといった生活上の不便が生じます。

さらに、風通しが悪いことで夏場の暑さがこもりやすく、冷房費用の増加にもつながります。日当たりの悪さは精神衛生上の問題にもつながりやすく、風通しの悪さは建物の劣化を早める原因ともなります。

これらの環境面での制約は、快適な居住を求める購入希望者にとって大きなマイナス要因となり、袋地は一般的な土地と比較して人気が低く、買主から選ばれにくい物件となってしまうのです。

売れる袋地と売れない袋地の違い

袋地は、道路に面した一般的な土地と比べると建築や利用に制限が多く、売却が難しい傾向にあります。

しかし、「袋地=売れない」というわけではありません。 立地条件や建物の状態、隣地との関係次第では、売却が見込めるケースもあります。

売却が期待できる袋地と、そうでない袋地の例は以下のとおりです。

| 売却に期待できる袋地の例 | 売れづらい袋地の例 |

|---|---|

|

・駅や商業施設に近いなど、立地条件が良い ・建物の状態が良く、軽微なリフォームで住める ・隣地との協議で、通行地役権を設定している ・隣地の所有者が土地を買い取ってくれる可能性がある |

・立地条件が悪く、近隣に空き地や代替物件も多い ・建物の老朽化が進み、そのままでは居住に不安がある ・隣地との関係が悪く、通行などでトラブルが生じている |

売却に期待できる袋地の例

袋地であっても、次のような条件がそろっていれば、売却に成功する可能性があります。

- 駅や商業施設に近いなど、立地条件が良い

- 建物の状態が良く、軽微なリフォームで住める

- 隣地との協議で、通行地役権を設定している

- 隣地の所有者が土地を買い取ってくれる可能性がある

まず、立地条件の良さは袋地のハンデを補う大きな要素です。最寄り駅から徒歩10分圏内にあり、主要ターミナルまでのアクセスが良い、スーパーやコンビニなどの生活利便施設が近い土地などであれば、袋地でも買主が現れる可能性があります。

また、建物の状態が良く、すぐに居住できる物件も売却につながりやすいです。再建築不可の袋地でも、構造がしっかりしていて軽微なリフォームで住める状態であれば、買主の目に留まる可能性があります。

さらに、通行に関する不安を解消できている袋地も売却につながりやすいです。袋地では他人の土地を通って公道に出る必要がありますが、隣地の所有者との協議により「通行地役権」を設定していれば、買主も安心して購入を検討できます。地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を通行などの目的で利用できる権利です。

(地役権の内容)

第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第280条

通行地役権は、民法第210条で定められた「囲繞地通行権」と異なり、通行の場所・範囲・期間・通行料などを自由に決められます。隣地との関係が良好で、こうした権利が正式に設定されていれば、買主にとって大きな安心材料となります。

なお、一般の買主が見つからない場合でも、隣地の所有者であれば売却できる可能性もあります。隣地の所有者にとっては、袋地を取得することで敷地を広げられるだけでなく、囲繞地通行権によって「自分の土地を他人が通行する状態」を解消できるというメリットがあるためです。そのため、隣地との交渉次第では、袋地でもスムーズに売却が成立する可能性があります。

売れづらい袋地の例

反対に、次のような袋地は売却が難しく、長期間買い手がつかないケースが多く見られます。

- 立地条件が悪く、近隣に空き地や代替物件も多い

- 建物の老朽化が進み、そのままでは居住に不安がある

- 隣地との関係が悪く、通行などでトラブルが生じている

まず、最寄り駅から遠く、スーパーやコンビニなどの生活施設も離れているような場所に位置する袋地は売却が難しいです。特に地方では土地が余っており、同程度の価格帯でより条件の良い物件が見つかるため、袋地をあえて購入する買主は見つかりにくいでしょう。

築年数が古く、建物の老朽化が進んでいる場合は、構造上の問題を抱えているケースも少なくありません。接道義務を満たしていない袋地の場合は、再建築不可物件として扱われ、増改築や大規模リフォームができないため、実質的に現状のまま住み続けるしかありません。こうした制約から、安全性の面でも不安が残り、結果的に買主から敬遠される傾向にあります。

さらに、隣地との関係性も売却の成否を左右します。民法第210条で定められた「囲繞地通行権」により、公道に出るために隣地を通行することは認められていますが、隣地所有者との関係が悪化している場合や、過去にトラブルがあった場合には、買主にとっては将来的なリスク要因とみなされ、購入を避けられるでしょう。

袋地の売却相場は通常宅地の30~70%程度

袋地は、再建築ができない制約や公道に直接出られない不便さがあるため、どうしても近隣の再建築可能な土地よりも売却価格が低くなります。

弊社での実際の取引事例でも、通常の宅地価格の30~70%程度で評価されるケースが多く見られます。たとえば、周辺の宅地価格が2,000万円であれば、袋地の価格は600万円~ 1,400万円程度が目安です。

ただし、この幅は袋地の条件によって大きく変わります。たとえば、まったく道路に接しておらず、通路を確保することも難しいケースでは、買主が非常に限られるため評価はさらに下がりやすいです。

一方で、隣地所有者との交渉によって通路確保の見込みがある場合や、地役権設定の可能性がある場合には、活用の可能性が広がるため、相対的に高く評価されることもあります。

袋地の価格が下がりやすい根本的な理由は、建築や利用に制限がかかり、土地本来の利用価値を十分に発揮できないことにあります。

そのため、売却を検討する際には「袋地は通常の土地より条件が厳しい」という点を踏まえて、現実的な価格をイメージしておくことが大切です。

袋地の評価額の計算方法

袋地の評価額は、まず周辺の一般的な土地の価格を基準に算出し、そこから袋地特有の制約を考慮して減額する形で決められます。 この際、通行のしやすさや土地の形状、周辺環境などを総合的に判断して評価額が決まります。

なお、袋地の所有者が公道に出るために周囲の土地を通る「囲繞地通行権」は、どの袋地にも認められていますが、隣地との関係が悪い、通行経路が狭い、勾配が急であるなど、実際は使いづらい場合は、土地の評価額に影響する場合があります。

相続税や贈与税を計算する際には、袋地に対して特例的な減額が認められています。具体的には、国税庁の「路線価図・評価倍率標」に記載された1㎡あたりの路線価を基に算出した土地の評価額から、最大40%の範囲で減額ができます。簡単にいえば、「使い勝手が悪い土地ほど、税金を計算するときに安く見てもらえる」という考え方です。

具体的な計算手順は以下の通りとなっています。

- 周辺の標準的な宅地の評価額を算出

- 袋地特有の制約(接道なし、通行制限等)を評価

- 不整形地補正や無道路地減額を適用

- 最終的な評価額を決定

このように、袋地の評価は非常に複雑で、条件の見落としや減額率の誤りで数百万円単位の差が出ることもあります。そのため、袋地の売却や相続を検討する際は、不動産鑑定士や相続評価に詳しい不動産会社など、専門家に相談して正確な評価を受けることが重要です。

袋地を売却しやすくする方法

袋地は一般的に需要が低く、そのままではなかなか売却が進まない土地です。しかし、工夫次第で買主が付きやすくなるケースもあります。

たとえば、以下のような方法を取ることで、再建築や通行に関する制約を解消し、売却の可能性を高められます。

- 隣地購入などで接道義務を満たして再建築可能にしてから売却する

- 通路を確保してから売却する

- 隣地の所有者に交渉して買い取ってもらう

隣地購入などで接道義務を満たして再建築可能にしてから売却する

袋地であっても、接道義務を満たせば再建築が可能となり、一般的な宅地と同じように活用できる土地になります。これにより建物の建て替えや新築が可能となるため、買主の検討対象に入りやすく、売却のチャンスが大きく広がります。

接道義務を満たすための主な方法は、次のとおりです。

| 方法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 隣地を購入する | 隣地の一部または全部を適正価格で購入し、自分の土地と一体化させることで、建築基準法で定められた「幅4m以上の道路に2m以上接する」という接道要件を満たす方法。 |

・隣地の所有者と関係が良好で、交渉可能な場合 ・隣地の一部または全部を買い取るだけの資金がある場合 |

| 隣地と等価交換をする | 自分の土地の一部と、隣家の土地の一部を交換する方法。通路にあたる部分を自分の名義にすることで接道義務を満たし、再建築可能な土地にできる。交換比率は土地の面積・評価額をもとに決定する必要がある。 |

・隣地の所有者が協力的で、土地交換に合意してくれる場合 ・土地の評価額や境界が明確になっている場合 |

ただし、これらの方法は隣地所有者との交渉で合意を得ることが前提となります。話し合いが難航すれば、計画が進まないケースも少なくありません。また、隣地を購入する場合は、数百万円から数千万円の費用がかかることもあります。

さらに、接道義務を満たしても、出入り口が細い旗竿地の場合は、建物の配置や駐車スペースの制約が生じるため、一般的な宅地ほど高値での売却は期待しにくいのが実情です。

隣地の全部を取得する、あるいは敷地内に車が入れる程度の通路幅を確保できるのであれば、土地の利便性と評価額を高め、より有利な条件で売却できる可能性が高まります。

通路を確保してから売却する

袋地は公道に直接出られないため、建築や日常生活の利便性に大きな制約があります。 そのため、隣地との協議で通路を正式に確保して「実質的に道路に面している状態」に近づけることが、土地の価値を高めることにつながります。

袋地の所有者には法律上、囲繞地通行権が認められています。これは、公道に出るために周囲の土地(囲繞地)を通行できるという最低限の権利で、通行できる幅や経路が限定されており、トラブルになることも少なくありません。

そのため、隣地との合意のうえで「通行地役権」を設定しておくと、買主にとって安心材料となります。通行地役権では、以下の内容を契約で自由に決められます。

- 通行場所の具体的な位置

- 通行できる幅員や範囲

- 通行権の存続期間

- 通行料の有無や金額

囲繞地通行権ではおおむね人の通行のみ(幅2メートル程度)を想定していますが、通行地役権を設定すれば、より広い通路幅を確保して車両通行を可能にすることもできます。これにより、生活利便性が向上し、「使いやすい土地」としての評価が高まるため、売却のしやすさにもつながります。

なお、通行地役権を設定する際は、口約束や私的な書面だけで済ませず、登記を行うことが重要です。登記をしておけば、通行権の内容が法的に保護され、袋地を将来売却した際にも、次の所有者(買主)にその地役権を引き継ぐことができます。

一方で、登記がない場合は、新しい所有者に権利が継承されず、通行が認められなくなるリスクもあります。そのため、売却を見据える場合は、登記も忘れずに行いましょう。

隣地の所有者に交渉して買い取ってもらう

袋地を最も有効活用できるのは隣接地の所有者であることが多いため、隣地所有者への売却は現実的な選択肢となります。隣地の所有者にとって、袋地は敷地拡張や二世帯住宅建設などの用途で活用しやすい土地です。

隣地所有者にとってのメリットは以下の通りです。

- 敷地の拡張により建築の自由度が向上

- 駐車場や庭として活用可能

- 将来的な囲繞地通行権の問題を解消

- 見知らぬ第三者との通行問題を回避

隣地所有者への売却交渉では、突然不動産会社と一緒に訪問するのではなく、日常的な挨拶の中で自然に話題を持ち出すことが重要です。威圧感を与えずに、お互いにとってメリットのある取引として提案すれば、成功の可能性は高まるでしょう。

袋地売却なら専門の買取業者をおすすめする理由

袋地の売却では、「隣地を購入して接道義務を満たす」「通路を確保して価値を高める」といった工夫が求められます。 しかし、これらの方法はいずれも隣地所有者の協力が前提となるうえ、交渉や費用負担、行政手続きなどに時間がかかるのが実情です。

ただし、これらの方法は隣地所有者の了承が前提で、時間や費用、複雑な交渉が必要となる

そのため、「隣地との交渉が難しい」「できるだけ早く現金化したい」といった場合は、

袋地や再建築不可物件などの「訳あり不動産」を専門とする買取業者に直接売却する方法がおすすめです。

袋地の所有者と買取業者の2者間で取引が完結し、現状のままの袋地をそのまま買い取ってもらえるため、手間をかけずに早期売却が実現できます。

専門の買取業者を利用する主なメリットは以下のとおりです。

- 仲介で売れない袋地でも売却に期待できる

- 数日〜1週間程度で売却が可能

- 再建築不可の状態でもそのままの状態で買い取ってもらえる

- 契約不適合責任を問われずに売却できる

仲介で売れない袋地でも売却に期待できる

袋地は一般的な仲介による売却では買主が見つかりにくく、売却までに1年以上かかることも珍しくありません。

仲介売却の場合、買主候補への物件紹介、内覧対応、価格交渉、住宅ローン審査待ちなど、売却までにさまざまなステップが必要となります。特に袋地では住宅ローンが通りにくいため、現金購入可能な買主を見つけるまでに時間がかかります。

一方、買取業者であれば、直接袋地を買い取ってもらえるため、買主探しに時間を取られることがありません。 提示された査定金額に合意すればそのまま契約でき、現金化までの流れもスムーズです。また、仲介業者のように仲介手数料や広告費などの諸費用が発生しません。

数日〜1週間程度で売却が可能

袋地は一般の仲介では売却までに時間がかかるケースが多いですが、買取業者に依頼すれば、スピーディーに現金化できます。業者にもよりますが、最短で数日〜1週間程度で売却手続きを完了できることもあります。

売却期間が短く済むため、袋地を所有している間に発生する固定資産税や管理費用などの維持コストを最小限に抑えられる点もメリットです。

また、買取を依頼する際は、袋地や再建築不可物件の買取実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。経験豊富な業者であれば、土地の活用ノウハウを持ち、買い取った後のコストを抑えられるため、より高い査定額を提示してもらえる可能性があります。納得した価格で売却するためにも、複数社に査定を依頼して比較検討するのがおすすめです。

弊社では、お問い合わせ・ご依頼から最短12時間で金額査定、最短48時間で現金化が可能です。また、袋地や再建築不可物件の買取実績も豊富にあり、過去の事例データをもとに適切で現実的な査定額をご提示できます。物件の状態や法的制約など、複雑な条件を踏まえたうえでの査定が可能なため、安心してご相談いただけます。ぜひ無料査定をご利用ください。

再建築不可の状態でもそのままの状態で買い取ってもらえる

袋地は多くの場合、建築基準法上の接道義務を満たしておらず「再建築不可物件」として扱われます。そのため、通常の仲介では買主が見つかりにくく、売却を進めるには隣地を購入したり、通路を確保したりといった手間や費用が発生します。

しかし、買取業者に依頼すれば、こうした交渉や費用をかけずに、再建築不可のままの状態で売却が可能です。接道義務を満たすための追加工事や隣地所有者との調整も不要で、今のままの状態で現金化できます。

弊社でも、再建築不可の袋地を積極的に買い取っています。「売却までの手間を省きたい」「現状のまま手放したい」といった方も安心してご相談ください。

契約不適合責任を問われずに売却できる

袋地のような特殊な土地では、売却後に思わぬトラブルが起こるリスクがあります。たとえば、以下のようなケースです。

- 隣地との境界があいまいで、測量のたびに揉める

- 通行路の権利関係が複雑で、後から「通れない」と主張される

- 水道・排水管が他人の土地を通っていて、修繕時にトラブルになる

- 相続で取得したが、過去の権利関係や管理状況が不明

通常の仲介売却では、こうした問題が売却後に判明すると、「契約不適合責任」として売主が修繕費や損害賠償を負う可能性があります。特に、隣地所有者とトラブルを抱えている場合や、通行権の有無が不明確な場合には、売却後の責任を問われるリスクが高まります。

一方、専門の買取業者を利用すれば、契約不適合責任が免責されるのが一般的です。そのため、売却後に土地の欠陥やトラブルが発覚しても、売主が責任を負う必要はありません。

弊社が物件を買い取る際も、契約不適合責任を免責とした売買契約を結びます。袋地や再建築不可物件など、複雑な法的リスクを伴う土地でも、売却後の対応はすべて弊社が引き継ぎます。「売却後にトラブルになるのが不安」「契約解除や損害賠償を避けたい」という方も、安心してお任せください。

まとめ

袋地の売却は、公道に接する一般的な土地と比べて難易度が高いのが実情です。そのままでは再建築ができず、買主にとっても利用しづらい土地と見なされるため、接道義務を満たす工夫や通路の確保など、買主に安心感を与える工夫が欠かせません。

隣地を購入して接道義務を満たす方法や、通行地役権を設定して利便性を高める方法もありますが、いずれも隣地所有者の協力が前提です。交渉が難航したり、多額の資金が必要になったりするケースも多く、現実的に実行が難しい場合もあります。

その点、専門の買取業者に現状のまま売却する方法であれば、隣地との交渉が不要で、短期間で現金化することが可能です。さらに、売却後に契約不適合責任を問われる心配もなく、精神的・経済的な負担を最小限に抑えられます。

袋地の売却を検討されている場合は、まず複数の専門買取業者に査定を依頼し、買取実績や専門家との連携体制を確認したうえで、信頼できる業者を選択することをおすすめします。

よくある質問

袋地と囲繞地の違いはなんですか?

袋地と囲繞地は、セットで語られることが多い土地用語ですが、立場がまったく異なります。

袋地とは、周囲を他人の土地に囲まれており、その土地を通らなければ公道に出られない土地のことです。

一方、囲繞地(いにょうち)とは、その袋地を取り囲んでいる側の土地を指します。たとえば、Aさんの土地(袋地)がBさんやCさんの土地(囲繞地)に囲まれていて、公道に出るにはBさんの敷地を通る必要がある――このような関係です。

袋地の所有者は、公道へ出るために囲繞地を通らざるを得ないため、民法第210条により「囲繞地通行権」という権利が認められています。この通行権は、囲繞地の所有者の了承がなくても法律上当然に認められる権利ですが、あくまで最低限の通行に限られ、車両の通行や工事車両の出入りまでは保証されない点に注意が必要です。

また、囲繞地の所有者は袋地の所有者による通行を原則拒否できませんが、通行経路や通行料などの条件をめぐってトラブルになることもあります。こうした関係性は売却時にも大きく影響し、囲繞地の所有者と良好な関係を築いている袋地のほうが、売却価格が高くなる傾向にあります。

そのため、袋地を売却する際には、囲繞地所有者との通行条件を明確にしておくことが重要です。必要に応じて「通行地役権」を設定し、登記に残しておけば、次の買主にも通行権が引き継がれ、安心して取引できるようになります。

袋地は防犯面で不利と聞きましたが、本当ですか?

袋地は周囲を囲まれた立地特性により、防犯面で脆弱性を抱えています。囲繞地に囲まれているため死角が多く発生し、不法侵入者にとって発見されにくい環境となってしまいます。

特に背の高い塀や木に囲まれている袋地では、外部からの視認性が極めて低くなります。これにより空き巣などの犯罪者に狙われやすく、盗難リスクが通常の住宅よりも高くなってしまいます。

防犯カメラやセンサーライトの設置など、視認性を高める工夫を行うことでリスクを減らすことができます。

袋地で隣地とトラブルになるのは、どんなときですか?

>袋地では、隣地の協力が必要となる場面が多く、それが原因でトラブルに発展することがあります。

たとえば、袋地の建物では給排水管が隣地の地下を通っているケースが多く、修繕や交換工事を行う際には、隣地所有者の許可を得なければなりません。しかし、隣地の所有者が非協力的だったり、すでに関係が悪化したりしている場合には、工事が進められず、最悪の場合は法的手続きが必要になることもあります。

また、通行の際に「通行の時間帯」「車両の通行可否」「通行料」などで意見が食い違い、トラブルに発展するケースもあります。

このように、袋地は隣地との距離が近く、利用面でも密接に関わるため、日常的な出入りから工事・修繕に至るまで、良好な近隣関係の維持が非常に重要です。売却を検討している場合は、あらかじめ隣地との関係性や通行・配管に関する取り決めを整理しておくと安心です。

袋地を有効活用する方法はありますか?

まず、バイク専用駐輪場として活用する方法では、通行地役権で確保できる2メートル程度の通路幅でも大型バイクの通行が可能であり、都市部では駐輪スペース不足により月額1万円以上の収益が期待できます。ただし、周辺エリアのバイク利用者数や既存駐輪場の空き状況を事前調査し、実際の需要を見極めることが成功の鍵となります。

次に、賃貸物件として活用する場合は、静寂性やプライバシーを重視する入居者をターゲットにすることで差別化が図れます。リフォームにより芸術家や在宅ワーカー向けの特色ある物件として貸し出すことで、継続的な収益源となる可能性があります。

最後に、トランクルーム設置は土地の形状に左右されにくく、比較的少ない初期投資で開始できる活用方法です。個人の荷物保管から事業者の資材置き場まで幅広い需要があり、将来的な用途変更も容易という柔軟性があります。いずれの方法も事前の需要調査と市場分析が重要であり、専門家への相談をおすすめします。

袋地の買い取りを依頼する業者はどのように選べば良いですか?

袋地のように特殊な条件をもつ土地は、一般的な不動産会社では正確な評価や適切な買取対応が難しいため、「袋地や再建築不可物件の買取に実績のある専門業者」を選ぶことが重要です。

まず大切なのは、複数の買取業者に査定を依頼することです。袋地は市場での取引事例が少なく、明確な相場が見えにくいのが実情です。そのため、一社だけの査定額を鵜呑みにすると、数百万円単位で損をする可能性もあります。

複数社を比較することで、査定額の妥当性や業者ごとの対応力が見えてきます。特に以下の3点をチェックしましょう。

- 袋地や再建築不可物件の買取実績が豊富か

- 弁護士や司法書士など、法的な専門家と提携しているか

- 口コミや評判が良く、対応が誠実か

実績のある業者であれば、再建築不可や通行トラブルといった袋地特有の問題を把握しており、買取後の再生コストを正確に見積もったうえで適正な価格を提示できます。

また、法的トラブルや相続・登記の不備といった問題にも、専門家との連携でスムーズに対応できるため、安心して売却を進められます。

さらに、利用者の口コミも業者選びの重要な判断材料です。 「査定根拠が明確だった」「担当者の説明が丁寧だった」「約束した期日を守ってくれた」といった声が多い業者は、信頼性が高いといえるでしょう。

袋地は一般的な土地よりも条件が複雑なため、「買取価格」だけでなく、「対応力」「法的知識」「実績」の3点を軸に比較することが、納得のいく売却につながります。