亡くなった親の土地を名義変更しないとどうなる?名義変更のための手順も解説

「親が亡くなったが、土地の名義変更をしていない」「長年放置している亡くなった親名義の土地がある」といったケースは、意外と珍しくありません。

亡くなった親の土地の名義を相続人に変える手続きは「相続登記」と呼ばれ、2024年4月1日からは義務化されました。相続登記は、不動産を相続したことを知った日、もしくは遺産分割協議の成立日から3年以内に行う必要があります。

さらに、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となり、この場合は2027年3月31日までに完了させなければなりません。

もし土地を親の名義のまま放置してしまうと、次のようなリスクが生じます。

- 10万円以下の過料の対象になる

- 土地を売却したり担保に入れたりすることができない

- 固定資産税などの支払負担で相続人と揉める可能性がある

- 行政での手続きや災害時の補償に支障が出てしまう

- 次に相続があるとさらに手続きが複雑になる

こうした事態を防ぐためにも、相続が発生して財産に土地が含まれる場合や、長年放置していた親名義の土地がある場合は、できるだけ早めに相続登記を行い名義を変更することが大切です。

また、不動産はできるだけ1人の相続人に絞って単独名義にすることをおすすめします。複数人で共有名義にすると、売却や活用の際に全員の同意が必要となり、自由に動かせなくなるおそれがあるためです。そのため、1人に相続させるか、相続後に売却して売却益を分ける方法が現実的な選択肢といえます。

本記事では、亡くなった親の土地を名義変更しなければならない理由や、親名義のまま放置するリスク、相続登記の具体的な手順や必要書類、かかる費用や税金について詳しく解説します。

目次

亡くなった親の土地で名義変更が必要な理由

親が亡くなると、その財産は配偶者や子どもなどが相続人となって受け継ぎます。財産に土地や建物といった不動産が含まれている場合は、法務局で「相続登記」という名義変更の手続きを行わなければなりません。

相続登記とは、不動産の登記簿に記載されている所有者の名前を、亡くなった人から相続人へ正式に変更する手続きで、2024年4月1日から義務化されました。なお、この義務は「2024年4月1日より前に発生した相続」においても、適用されます。

義務化の背景には、相続後も名義変更が行われず、不動産が「亡くなった人の名義のまま放置」されるケースが多かったことがあります。

名義が変わらないままでは所有者不明の土地や空き家が増え、道路整備や防災工事、再開発、農地利用といった公共事業に支障が出ていました。合意形成に時間がかかったり、補償金の支払い先が定まらなかったりといった問題も生じ、社会全体で無駄な時間や税金の負担が膨らんでいたのです。

こうした事態を防ぐため、相続登記は義務化され、申請期限が明確に定められるようになりました。

【相続登記はいつまでに行う?】

相続登記は不動産登記法第76条で義務付けられており、原則3年以内に申請する必要があります。

- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内

- 遺産分割があった場合は、その成立日から3年以内

以前は名義変更しなくても法律違反にはなりませんでしたが、 現在は不動産登記法164条に基づき、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料が科されるリスクがあります。

なお、相続登記が義務付けられる前に発生した相続についても、相続登記が必要です。過去の相続については、2027年3月31日までに手続きを行う必要があります。

亡くなった親の土地を名義変更しないことのリスク

親が亡くなったあとに土地の名義変更(相続登記)をせず放置すると、法律上のペナルティだけでなく、売却や活用ができない、相続人同士で揉めるなど、さまざまな問題が発生します。

具体的には次のようなリスクが考えられます。

- 10万円以下の過料の対象になる

- 土地を売却したり担保に入れたりすることができない

- 固定資産税などの支払負担で相続人と揉める可能性がある

- 行政での手続きや災害時の補償に支障が出てしまう

- 次に相続があるとさらに手続きが複雑になる

10万円以下の過料の対象になる

亡くなった親の土地を相続した場合は、不動産を相続したことを知った日、または遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記を行う必要があります。違反した場合は、不動産登記法第164条により10万円以下の過料の対象となります。

(過料)

第百六十四条 第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

引用元 e-Gov法令検索|不動産登記法 第164条

この規定は2024年4月1日から始まった相続登記の義務化によるものですが、施行日前に発生していた相続であっても、まだ登記していない不動産があれば対象となります。

例えば、「親の土地を長年そのままにしていたが、売る予定もないし問題ないだろう」と考えて放置していた場合でも、期限を過ぎれば10万円の過料に科される可能性があります。特に「昔の相続だから関係ない」と誤解して放置しているケースは要注意です。

過去の相続については2027年3月31日までの猶予期間が設けられていますが、期限が過ぎれば過料のリスクがあるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

3年を超えても過料の対象外となるケース

相続登記は原則3年以内に申請が必要で、手続きを怠れば10万円以下の過料が科されるリスクがあります。しかし、次のような「正当な理由」がある場合には、期限を過ぎても過料の対象にはなりません。

- 相続人が非常に多く、戸籍の収集や相続人の確認に時間がかかっている場合

- 遺言の有効性や遺産の範囲をめぐって争いがあり、不動産の所有者を決められない場合

- 相続登記の申請義務者が重い病気などで手続きできない場合

- DV被害などにより生命や心身に危険があり、避難生活を余儀なくされている場合

- 経済的に困窮しており、登記に必要な費用を負担できない場合

具体的には、相続人が全国に散らばっていて戸籍を集めるだけで数年かかる、あるいは遺産をめぐって裁判になっているといったケースです。このような場合は「登記をしようとする意思はあるが、事情により時間を要する」と判断されるため、過料の対象外とされる可能性が高いといえます。

土地を売却したり担保に入れたりすることができない

亡くなった親の土地を相続しても、名義変更をしないままでは、その土地を売却したり担保に入れてローンを組んだりすることができません。不動産の売却や担保設定は、登記簿に記載されている「所有者」が行う必要があるためです。

民法898条により、不動産の所有権は相続開始と同時に相続人に承継されます。そのため、登記をしていなくても法的には相続人全員の共有状態となります。

しかし、登記簿上にはその共有関係が反映されないため、法務局や金融機関は「誰が所有者なのか」を確認できません。民法177条にも、不動産の権利は登記をしなければ第三者に主張できないと定められており、登記をしていない相続人は外部に対して自分が所有者だと証明できないのです。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

(共同相続の効力)

第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

引用元 e-Gov法令検索|民法 第177条・898条

例えば、亡くなった親の土地を相続登記せずに長年放置していた場合、いざ土地を売ろうとしても、買主から「登記簿上の所有者がすでに亡くなっているため契約できない」と取引を断られてしまいます。

ローンを組むために土地を担保にしようとした場合も同様で、名義が親のままでは金融機関に所有者であることを証明できず、融資を受けられません。

このように、相続登記をしていない土地は売却や活用の自由度が大きく制限されます。いざ不動産を動かそうと思っても思うように手続きが進まないことが多いため、相続が発生したらただちに相続人を確定させ、相続登記を済ませておくことを強くおすすめします。

固定資産税などの支払負担で相続人と揉める可能性がある

名義変更をしていない場合でも、その土地にかかる固定資産税や都市計画税といった維持管理の費用は、相続人が負担しなければなりません。

民法898条により相続開始と同時に不動産は相続人に承継され共有状態となり、さらに民法249条の規定により、共有者は持分に応じて義務を負うとされています。つまり、固定資産税などの維持管理費は相続人全員で負担する必要があるのです。

しかし実際には、税金の納付書は親の名義宛てに届き続けるため、「誰が払うのか」があいまいになりやすいのが実情です。その結果、固定資産税や維持管理費の支払いをめぐって相続人同士が対立することもあります。

よくあるトラブル例としては、兄弟の1人が長年固定資産税を立て替えて支払っていたものの、後から他の兄弟に「勝手に払ったのだから負担する必要はない」「自分は住んでいないから払いたくない」と言われ、清算をめぐって揉めてしまうケースです。

このように、名義変更をしていないと費用負担が不公平になりやすく、結果として相続人同士の人間関係まで悪化するリスクがあります。いざというときに揉めないためにも、相続が発生したらできるだけ早めに相続登記を済ませておくことをおすすめします。

また、不動産の相続人はできるだけ1人に絞り、単独名義にしておくことが望ましいです。複数人で共有状態のまま相続登記をすると、売却や活用の際に相続人全員の同意が必要となり、扱いづらい不動産になってしまいます。

さらに、共有名義のままだと固定資産税や維持管理費の負担を全員で行う必要があるため、「誰がどれだけ負担するのか」をめぐるトラブルが残りやすくなります。

行政での手続きや災害時の補償に支障が出てしまう

亡くなった親の土地の名義変更をしていないと、行政も不動産の所有者を正しく確認できません。そのため、公共事業や災害時の補償など、いざというときの手続きが円滑に進まなくなるおそれがあります。

例えば、道路拡張や区画整理といった公共事業で、親の土地が立ち退きや用地買収の対象になったとしても、登記簿上の名義が親のままだと「誰と交渉すればよいのか」がわかりません。そのため、行政も補償金の支払い先が決められず、手続きが進まないことがあります。

また、災害で住宅が損壊した場合には、居住者を対象に被災者生活再建支援金などの支援が行われますが、登記が古いままだと申請の際に所有者との関係確認に時間がかかり、支援金の受給が遅れる可能性があります。

さらに、公費で危険家屋を解体したり、固定資産税の減免を受けたりする制度も所有者ベースで判断されるため、名義変更をしていないと手続きが滞るリスクがあります。

このように、名義変更をしていないと必要な補償や支援を受けるまでに時間がかかったり、手続きが滞ったりするリスクがあります。将来のトラブルを避けるためにも、相続が発生したら早めに相続登記を済ませておくことが大切です。

次に相続があるとさらに手続きが複雑になる

相続の際に名義変更をせず放置すると、その後に次の相続が発生したときに権利関係が一気に複雑になります。相続登記をしていなくても、不動産の権利は民法898条に基づき自動的に法定相続人に引き継がれるため、本人の意思に関係なく土地や建物が複数人の共有状態になっていくのです。

例えば、親の土地を兄弟3人が相続したものの登記をせずにいた場合、兄弟の1人が亡くなればその子ども(甥や姪)に権利が移り、さらに次の代へと相続が続いていきます。時が経つにつれ、気づけば10人以上が同じ不動産を共有していたというケースは実務でも珍しくありません。

このようになると、権利関係が複雑になり、売却や活用をしようとしても全員の同意が必要となるため、話し合いがまとまらず、不動産の売却や活用が事実上できなくなるケースもあります。弊社への相談でも「相続人が増えすぎて、もはや連絡先もわからない人がいる」といった声は少なくありません。

こうした事態を避けるためには、相続開始直後に相続登記をして権利関係を明らかにしておくことが大切です。また、不動産を複数人で共有名義にすると、売却や活用の際に全員の同意が必要になるため、可能であれば相続人を1人に絞って単独名義にすることをおすすめします。

亡くなった親の土地を名義変更するための手順

亡くなった親の土地を名義変更(相続登記)するには、いくつかの段階を踏んで手続きを進める必要があります。最初に遺言書の有無を確認し、相続人を確定させたうえで、どの財産を誰が相続するのかを話し合い、最終的に法務局へ登記申請を行うという流れです。

具体的な手順は次のとおりです。

- 遺言書が残っているかを確認する

- 相続人を確定させる

- 土地以外に相続財産がないかを調査する

- 遺産分割協議を行う

- 登記申請をする

1. 遺言書が残っているかを確認する

最初のステップは、親が遺言書を残しているかどうかを確認することです。遺言書があれば、基本的にはその内容に従って相続を進めます。

自宅で遺言書を見つけた場合でも、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。遺言書が保管されている場所としては、机や引き出し、タンス、鍵付きの収納、仏壇の奥の引き出し、自宅の金庫といったケースが多く見られます。

一方で、「遺言書があるはずなのに自宅では見つからない」というケースも少なくありません。その場合は、公証役場で「公正証書遺言」として保管されていないか、あるいは法務局で「自筆証書遺言の保管制度」を利用していないかを確認しましょう。これらは全国の公証役場や法務局で照会できます。

さらに、銀行の貸金庫や信託銀行、行政書士や弁護士といった専門家に預けられていることもあります。外部の機関や専門家を含めて調べてみることが大切です。

もし遺言書が見つからない場合や、遺言書に土地以外の財産が書かれていない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が相続するのかを話し合う必要があります。

2. 相続人を確定させる

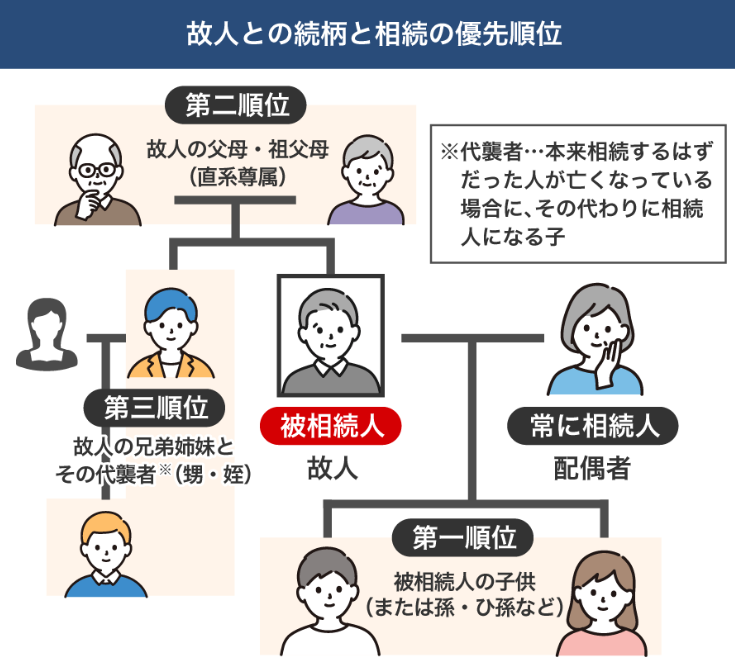

土地の名義変更を行うには、まず「誰が相続人になるのか」を明確にする必要があります。相続人は法律で決まっており、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、次の順位に従って相続人が決まります。

- 第1順位:子ども(すでに亡くなっている場合は孫などの直系卑属)

- 第2順位:親(直系尊属。子どもがいない場合のみ)

- 第3順位:兄弟姉妹(親も子どももいない場合のみ)

この範囲を正しく確定するためには、亡くなった親の「出生から死亡までのすべての戸籍」をすべて集める必要があります。市区町村役場で戸籍を請求できますが、本籍地が転々としている場合は複数の役所に問い合わせる必要があり、時間も手間もかかります。

相続人を正しく確定していないまま登記を進めることはできませんし、後から「実は相続人がいた」と判明すれば、手続きをやり直すことになり大きなトラブルにつながります。思わぬところから相続人が出てくるケースもあるため、「家族でわかっているから大丈夫」と自己判断せず、必ず戸籍をたどって確認することが重要です。

こうしたリスクを防ぐには、相続に詳しい司法書士や弁護士に依頼して、戸籍の収集や相続人の調査を任せるのがおすすめです。専門家なら漏れなく調べてもらえるだけでなく、複雑なケースでもスムーズに相続登記へ進められます。

3. 土地以外に相続財産がないかを調査する

相続の際は、名義変更の対象となる土地に加え、亡くなった親が遺したすべての財産を調べる必要があります。

不動産については、市区町村役場から届く「固定資産税の納税通知書」で確認できます。

故人が所有していた不動産すべてを確認したい場合は、役場の固定資産税担当課で「名寄帳(固定資産税台帳)」を請求するのがおすすめです。名寄帳を調べることで、その人が所有している土地や建物の一覧と評価額をまとめて確認できます。家族も知らなかった不動産が見つかるケースもあるため、相続の際には確認しておきたい資料です。

また、相続財産には預貯金や株式、生命保険などのプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。銀行や証券会社に照会して金融資産を確認するほか、借金については通帳の引き落とし履歴や郵便物、信用情報を調べることで把握できる場合があります。

相続ではプラスとマイナスをひとまとめに承継するため、借金の有無を確認せずに手続きを進めると、大きな負担を背負うことになりかねません。特に相続放棄をする場合は、家庭裁判所で3ヵ月以内に手続きをしなければならないため、早めの調査が欠かせません。

こうした財産調査は時間も手間もかかりますが、遺産分割協議を正しく行うための前提となります。司法書士や弁護士といった専門家に依頼すれば、戸籍や財産調査の漏れを防ぎつつ効率的に進められるので、スムーズに相続登記へとつなげられるでしょう。

4. 遺産分割協議を行う

相続人が複数いる場合は、誰がどの財産を相続するかを決めるために「遺産分割協議」を行う必要があります。これは相続人全員で話し合う場であり、1人でも欠けてしまうと協議は無効になってしまいます。

遺言書がある場合は基本的にその内容に従いますが、相続人全員が合意すれば遺言書と異なる分け方にすることも可能です。話し合いで合意に達したら、その内容を「遺産分割協議書」として文書にまとめ、相続人全員が署名・押印します。協議書は不動産の相続登記に必須の添付書類であり、後から「言った・言わない」の争いを防ぐためにも欠かせません。

例えば、口頭だけで「長男が土地を相続する」と決めても、協議書がなければ法務局で登記の申請をすることはできません。さらに後から他の相続人が異議を唱えた場合、再度協議をやり直すことになり、大きなトラブルに発展する可能性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、遺産分割協議書は専門家(司法書士や弁護士)に依頼して作成するのがおすすめです。内容の不備や形式の誤りを防ぐことができ、スムーズに相続登記まで進められるでしょう。

5. 登記申請をする

遺産分割協議がまとまったら、最後に相続登記の申請を行います。申請先は、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局です。

申請には、亡くなった親の戸籍一式、相続人全員の戸籍や住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの書類が必要になります。これらの書類をそろえて登記申請書を作成し、法務局へ提出します。提出方法は窓口だけでなく、郵送やオンライン申請にも対応しています。

登記が受理されると、通常は2週間ほどで完了し、新たに「登記識別情報通知」が交付されます。これは12桁の英数字で構成されたパスワードのようなもので、登記名義人であることを証明する大切な情報です。不動産を売却したり、担保に入れてローンを組んだりする際に必ず必要となるため、厳重に保管しましょう。なお、原則として再発行はできません。

申請書の作成や添付書類の確認には専門知識が必要で、不備があると差し戻しになることもあります。スムーズに手続きを進めたい場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。専門家に任せれば必要な書類を漏れなくそろえ、正しい形式で申請できるため、安心して名義変更を完了させられます。

亡くなった親の土地を名義変更する際に必要な書類

相続登記をするには、法務局へ提出するためにいくつかの書類をそろえる必要があります。これらをすべて準備して申請することで、土地の名義変更が完了します。

下記の表に、必要書類の概要と取得先をまとめました。

| 書類 | 内容・目的 | 取得先 |

|---|---|---|

| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本 | 誰が法定相続人かを確認するために必要。出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる。 | 各本籍地の市区町村役場 |

| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 相続人が生存していることを証明する。 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 住民票の除票または戸籍の附票 | 登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを証明する。 | 亡くなった方の住所地または本籍地の市区町村役場 |

| 新しい名義人の住民票 | 誰に名義を移すのかを証明する。 | 名義人となる相続人の住所地の市区町村役場(※コンビニ交付対応の場合あり) |

| 不動産の評価証明書 | 登録免許税を計算するために必要。固定資産税の納税通知書で代用できる場合もある。 | 不動産所在地の市区町村役場 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員で財産の分け方を決めた内容を記載。相続登記に必須。 | 相続人で作成(司法書士に依頼するのがおすすめ) |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 協議書に押された実印が本人のものかを証明する。 | 各相続人の住所地の市区町村役場(※コンビニ交付対応の場合あり) |

これらの書類は1つでも不足すると申請が受理されず、手続きをやり直す必要があります。特に「出生から死亡までの戸籍」を集める作業は、本籍地が変わっている場合には複数の役所に請求する必要があり、時間と労力がかかります。

なお、マイナンバーカードを持っていれば、相続人や新しい名義人の「住民票」や「印鑑証明書」は、多くの自治体でコンビニ交付サービスを利用して取得できます。ただし自治体によって対応状況が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

不備を避けてスムーズに手続きを進めるためには、司法書士などの専門家に依頼して必要書類をそろえてもらうのがおすすめです。特に、名義変更を長年放置していて相続人が増えてしまったケースや、本籍地が複数にまたがり戸籍を集めるのが複雑なケースでは、自分で対応するのは難しくなりがちです。こうした場合は、専門家に任せることで必要書類を確実にそろえられ、無駄な時間や手間を減らせます。

亡くなった親の土地の名義変更にかかる費用や税金

亡くなった親の土地を名義変更する際に発生する費用は、主に「必要書類の取得費用」「登録免許税」「司法書士への報酬」の3つです。それぞれの概要と目安を表にまとめました。

| 費用の種類 | 内容・概要 | 金額の目安 | 取得先・依頼先 |

|---|---|---|---|

| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などをそろえるための手数料。 | 数千円~1万円程度 | 各市区町村役場(マイナンバーカードがあれば一部はコンビニ交付可) |

| 登録免許税 | 不動産の相続登記を申請する際に必要な税金。固定資産税評価額×0.4%で算出。土地100万円以下は非課税。 |

固定資産税評価額×0.4% 例)評価額1000万円:登録免許税4万円 |

法務局に収入印紙で納付 |

| 司法書士報酬 | 相続登記の申請や書類作成を依頼する場合の報酬。相続人の数や不動産の件数によって変動 | 10万円前後が目安 | 司法書士事務所 |

例えば、固定資産税評価額1000万円の不動産のケースで、自分で書類をそろえる場合は「書類取得費用数千円~1万円+登録免許税4万円」で済みます。ただし、相続人が多く戸籍の収集が大変な場合や、相続登記を放置していて複雑になっている場合は司法書士に依頼する方が安心です。その場合は、司法書士への報酬10万円前後を含めて、トータルで15万円ほどかかります。

なお、固定資産税評価額は、いわゆる市場での売買価格ではなく、市区町村が税金の算定のために決めている評価額を指します。これは固定資産税の納税通知書で確認できるほか、役場で取得する「固定資産評価証明書」で確認することも可能です。

また、司法書士の報酬は法律で一律に決められているわけではなく、依頼する事務所や案件の複雑さによって変動します。相続人の人数や不動産の件数が多い場合、追加費用がかかるケースもあります。必要書類の取得や遺産分割協議書の作成をあわせて依頼する場合にも別途費用が発生することがあるため、事前に見積もりをお願いしておくと安心です。

亡くなった親の土地を活用しない場合は士業と連携する買取業者への売却も検討する

亡くなった親の土地を相続したものの、住む予定もなく管理が負担になる場合は、売却を検討する人も多いでしょう。ただし、名義変更(相続登記)が済んでいない土地は、法律上そのままでは売却できません。売買契約を結んだとしても、登記簿上の所有者が故人のままでは取引を完了させられないためです。

とはいえ、実務上は司法書士と連携している不動産会社や買取業者に相談すれば、相続登記と売却手続きを同時並行で進めてもらえるケースがあります。例えば、相続人の確定や必要書類の収集を司法書士がサポートしながら、業者が買主として手続きを進めるといった流れです。

こうした形であれば、自分で複雑な相続登記を行う負担を減らし、スムーズに現金化までつなげられるメリットがあります。特に遠方の土地や利用予定のない不動産の場合は、士業と連携している買取業者への相談を選択肢に入れてみると良いでしょう。

まとめ

これまで、亡くなった親の土地や建物をそのまま放置してしまうケースは少なくありませんでした。しかし、2024年4月から相続登記が義務化され、親の名義のまま不動産を放置することはできなくなりました。相続が発生したら、必ず相続人を決めて相続登記を行う必要があります。

相続登記の義務化は過去の相続にも適用されており、登記をしていない不動産については2027年3月31日までに手続きを終えなければなりません。

また、相続登記の際にはできるだけ1人の相続人に絞って単独名義にすることが望ましいです。複数人で共有状態にしてしまうと、不動産を売却・活用する際に全員の合意が必要となり、意見の対立からトラブルに発展するケースも多く見られます。そのため、不動産を特定の相続人に相続させるか、不動産を売却して売却益を分け合う形を検討するのがおすすめです。

相続登記をしていない不動産があり、処分したいけれど手続きの流れがわからない場合には、ぜひ弊社にご相談ください。弊社は弁護士・司法書士・税理士などの士業と連携している不動産買取業者ですので、相続登記から売却までサポートが可能です。

よくある質問

相続登記は自分で行えますか?それとも司法書士に依頼した方が良いですか?

相続登記は、書類の集め方や流れを理解すれば自分で手続きを進めることも可能です。

ただし、実際には「親の戸籍をたどる中で異母兄弟の存在が判明した」「相続人はわかっているが疎遠で連絡先がわからない」といった複雑なケースも珍しくありません。こうした場合、個人で解決しようとすると時間も労力もかかり、思うように進まないことがあります。

司法書士に依頼すれば、相続登記の専門家として複雑な案件にも対応してもらえるため、スムーズに進められる可能性が高いです。

また、戸籍謄本の取得や遺産分割協議書の作成といった相続登記に必要な作業はもちろん、預貯金の解約や有価証券の名義変更など、関連する手続きもまとめて任せられます。

さらに、相続税の申告が必要な場合には税理士を紹介してもらえるなど、他の士業とも連携して総合的にサポートしてくれる点も大きなメリットです。

「手間を減らしたい」「トラブルを避けて確実に進めたい」と思うなら、司法書士に依頼するのがおすすめです。

名義変更していない土地にも相続税はかかりますか?

土地や建物の名義変更(相続登記)と、相続税の申告・納付は別の手続きです。たとえ名義変更をしていなくても、土地を相続した以上は相続税の対象となり、相続があった日から10ヵ月以内に申告と納付を行わなければなりません。もし期限を過ぎれば、延滞税や加算税が課される可能性があります。

相続税がかかるかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。土地を含めた遺産全体がこの金額を下回る場合には、相続税の申告は不要です。

つまり、名義変更をしていなくても税務署は課税対象として扱うため、「登記していないから税金はかからない」と思い込むのは危険です。相続税の対象となるかどうかを早めに確認し、必要であれば期限内に申告・納税を済ませることが大切です。

名義変更していない土地にも固定資産税はかかりますか?

名義変更をしていない土地であっても、固定資産税は必ず発生します。納税義務は、毎年1月1日時点の登記名義人に課されますが、名義人がすでに亡くなっている場合は、その義務が相続人全員に引き継がれます。

相続登記がされていない場合でも、市区町村は相続人を調査し、代表者とみられる人に納税通知書を送付します。そのため、相続人の中で「自分は住んでいないから払わない」といった理由は通用せず、全員が連帯して支払いを負担することになります。

もし支払いを怠れば、延滞金の発生や最悪の場合には土地が差し押さえられる可能性もあります。放置すればするほどトラブルが大きくなるため、固定資産税の支払いとあわせて、速やかに相続登記を行うことが重要です。

相続人同士で話し合いがまとまらないときはどうすれば良いですか?

相続人全員で行う遺産分割協議は、親族同士であっても意見がぶつかりやすく、「話し合いが進まない」「感情的になって冷静に決められない」といったケースは珍しくありません。

当事者同士で解決が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。調停では、裁判官と調停委員が中立の立場で話し合いを仲介してくれるため、感情的な対立があっても合理的に解決を進めやすくなります。

また、相続人の中に「連絡が取れない人」や「行方不明の人」がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任することが可能です。不在者財産管理人は、行方不明者の代わりに遺産分割協議へ参加し、手続きを前に進める役割を担います。もし長期間行方不明で生死がわからない場合には、失踪宣告を申し立てて法律上死亡とみなすことで相続を進められる場合もあります。

こうした手続きには法律的な判断や専門的な書類作成が必要となるため、協議が行き詰まったときは、弁護士や司法書士といった専門家に早めに相談するのがおすすめです。代理人として交渉や調停に同席してもらうことで、スムーズに解決できる可能性が高まります。