私道の共有持分ではトラブルが起こりやすい!トラブル事例と対処法を解説

私道の共有持分は、主に不動産の相続やマイホームの購入などをきっかけに所有することになります。複数人で権利を持っていることから、管理や活用をめぐって意見が割れやすく、トラブルになるケースが多いのが実情です。

実際、弊社にも「私道の管理方法で共有者と揉めている」「共有者と連絡が取れず売却が進まない」などのご相談が寄せられています。

私道の共有持分における、よくあるトラブルの例は以下のとおりです。

- 掘削工事の承諾を得られず工事が遅れてしまう

- 私道の通行を妨げる共有者がいる

- 固定資産税や維持管理費の支払いを拒否する共有者がいる

- 共有者間で管理方法がまとまらない

- 共有者全員の同意が得られず売却ができない

- 共有者の一部が行方不明になっている

このように、私道の共有持分はさまざまなトラブルを引き起こすリスクを抱えています。私道にかかわる権利関係をしっかり確認し、日頃から共有者との良好なコミュニケーションを保つことがトラブル防止につながります。

しかし、どれだけ注意していてもトラブルが起こることはあります。もしも私道の共有持分でトラブルが発生した際には、以下のような対処法を検討しましょう。

- 共有者間で話し合ってトラブル解決を目指す

- 共有者間では話し合いがまとまらない時は弁護士や司法書士などを間に入れる

- 私道が建築基準法上の道路に該当していれば行政に相談する

- どうしても意見がまとまらない場合には最終手段として訴訟を視野に入れる

- 私道の共有持分が不要であれば専門の買取業者に売却する

まずは共有者間での話し合いで解決を目指すのがベストです。難しければ弁護士や司法書士、行政などに相談し、客観的な判断をしてもらいましょう。訴訟は手間と時間がかかるため最終手段と考え、話し合いでの解決を試みてください。

目次

そもそも私道の共有持分とは?トラブル回避のための基礎知識

私道とは、国や自治体が整備・管理する公道とは異なり、個人や法人が所有・管理する道路のことをいいます。その私道を複数人で所有している場合、それぞれの持分を「私道の共有持分」と呼びます。

つまり、私道の共有持分とは「複数の所有者が一定の割合で共有している私道の権利」のことです。一般的には「私道持分」「共有私道」と呼ばれることもありますが、法律上は「私道の共有持分」と表現するのが正確です。

共有者はそれぞれが持分割合に応じた権利を有しますが、管理や利用については共有者同士で協力が必要になるため、以下のようなトラブルに発展することもあります。

- 道路の修繕や舗装工事の費用負担を巡って揉める

- 共有者の合意が得られず舗装工事などができない

- 固定資産税や維持管理費を滞納する共有者がいる

- 一部の共有者が行方不明・音信不通になる

- 共有者が他人の通行を妨げる

- 給水管やガス管などインフラの掘削工事で合意が得られない

私道の共有持分は仕組みそのものが複雑であるため、些細なことが大きなトラブルに発展してしまうリスクを抱えています。そのため、まずは私道の共有持分に関する基本知識を身に着けておき、今後のトラブルをできるだけ回避しましょう。

私道の共有持分には「共同所有型」「相互持合型」の2種類がある

私道の共有持分には、大きく分けて「共同所有型」と「相互持合型」の2種類があります。それぞれの違いは以下のとおりです。

| 種類 | 概要 | 特徴 |

|---|---|---|

| 共同所有型 | 1つの私道を複数人で共有し、それぞれが共有持分を所有している状態 | ・所有者全員が私道全体に対する権利を持ち、自由に通行できる ・ただし改修や通行以外の用途には他の共有者の同意が必要になる |

| 相互持合型 | 私道を複数区画に分割し、それぞれを異なる所有者が単独名義で所有している状態 | ・全体として1本の私道として機能するが、登記上は単独所有 ・他人の区画を利用するには通行地役権の設定や承諾が必要になることがある |

共同所有型は、分譲宅地の中央にある私道や旗竿地の通路部分などに多く見られます。共有者全員で1つの私道を共有しているという性質上、舗装などの工事をおこなう際には合意形成が必要となります。

一方の相互持合型は、各宅地の前面通路を区画ごとに所有していたり、旗竿地の通路を隣接地同士で分け合っていたりするケースが典型例です。それぞれが自分の部分を所有しているため、他人の区画を通行する際の法的な権利関係が問題となることがあります。

このように、同じ私道の共有持分であっても種類によってトラブルの発生要因や解決方法が異なるため、どちらの形態なのかを確認しておくことが大切です。

どちらの形態かを確認する際には、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。書面に共有持分の割合が記載されていれば共同所有型、単独所有となっていれば相互持合型です。

私道の共有持分でトラブルが起こりやすい理由

私道の共有持分でトラブルが起こりやすい理由は、以下のとおりです。

- 複数の所有者での意思統一が難しいから

- 費用負担の不公平感が出やすいから

- 私道を利用するルールが曖昧になりやすく共有者間で衝突しやすいから

私道の共有持分でトラブルが起こる原因は決して1つではありません。これらの原因が複合的に絡まってトラブルが起こることもあり、その場合は解決を図るのがさらに難しくなるため注意が必要です。

複数の所有者での意思統一が難しいから

私道を複数の所有者で共有している場合、管理や活用の場面で共有者の同意が必要となります。これは、私道持分に限らず、共有物の変更や管理に関して民法で以下のように定められているためです。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

私道の「変更行為」「管理行為」には、共有者全員または共有持分の過半数の同意が必要です。所有者の人数が多いほど意思統一を図ることが難しくなり、同意が得られず活用に制限がかかるというケースは多いものです。

なお、私道の変更を伴わない「保存行為」であれば、共有者の同意を得ず単独で実行できます。各行為の例と同意の条件について、以下の表にまとめました。

| 法律行為 | 行為の例 | 同意の条件 |

|---|---|---|

| 変更行為 |

・私道全体の売却 ・道路幅の縮小や拡大 |

共有者全員の同意が必要 |

| 管理行為 |

・私道の舗装工事 ・街灯やフェンスなどの設置 |

共有持分の過半数分の同意が必要 |

| 保存行為 |

・落ち葉やゴミの清掃 ・雪かきや草刈り ・簡易的な補修 |

共有者の合意は必要なし |

落ち葉の掃除や雪かきといったメンテナンスは単独でおこなえますが、道路の舗装や設備設置をする場合は過半数の同意が必要となります。さらに、私道を売却したり形状を大きく変更したりする場合には、共有者全員の合意が求められます。

こののように、私道をどのように活用するのかによって、必要な同意の範囲は異なります。共有者間で修繕や利用方法を巡って意見が食い違い、トラブルへ発展してしまうケースも多いのが実情です。

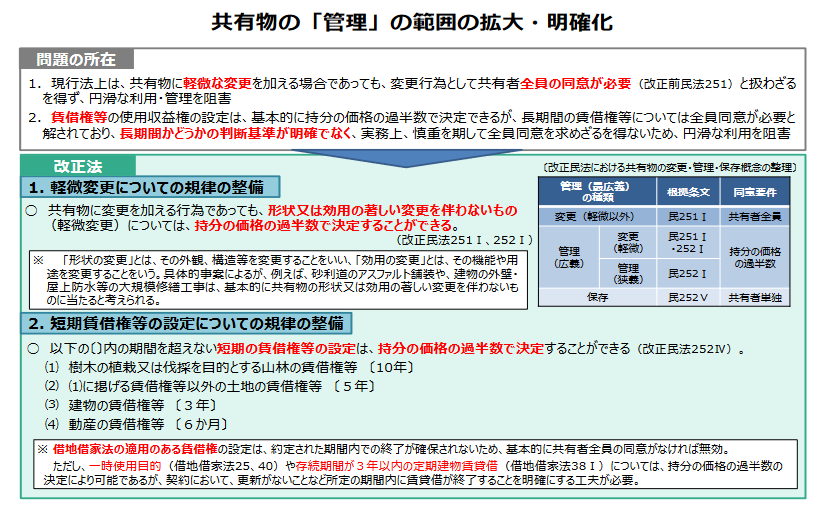

民法改正によって軽微な変更なら持分の過半数の同意で行える

私道の共有持分では、これまで管理や修繕をおこなう際にも全員の同意が必要とされていました。そのため、共有者の一人でも反対すれば工事が進まず、放置されてしまうケースが少なくありませんでした。

実際、弊社にも「共有者の所在が不明で同意が得られない」「一部の所有者が頑なに反対するため、舗装工事ができない」といったご相談が寄せられたことがあります。

そこで2023年4月に民法が改正され、軽微な変更であれば共有者全員の同意を得なくても、持分の過半数の同意があれば実行できるようになりました。

出典:複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同意に関する研究報告書|法務省

軽微な変更の具体例としては以下のようなものが挙げられます。

- 砂利道をアスファルト舗装する

- 私道の路面補修や段差解消工事

- 街灯や排水設備などの補修や交換

上記のように、私道の形状または効用の著しい変更を伴わない工事であれば、共有持分の過半数で実行が可能です。

過去に共有者全員の同意が得られず工事を断念した場合でも、民法改正がされた現在なら実行できる可能性があるため、再度共有者と話し合ってみましょう。

費用負担の不公平感が出やすいから

まず前提として、私道を共有している場合、所有者全員が持分割合に応じて管理費や修繕費を負担しなければなりません。これは、民法第253条において以下のように定められているためです。

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

具体的には、私道の固定資産税、舗装や補修にかかる費用、排水設備や街灯などの維持費が該当します。本来であれば全員が公平に負担すべきものですが、現実には「一部の共有者が支払わない」「代表者が立て替えたまま回収できない」などの不公平が生じることがあります。

たとえば、固定資産税は代表者が一括で支払い、あとから他の共有者へ請求する形を取ることが多いです。しかし、支払いを拒否する共有者がいると、代表者だけが負担を抱えることになります

また、補修費用についても「自分は通行頻度が少ないから払いたくない」といった理由で支払いを拒まれるケースがあり、結果的に一部の人に費用が集中することがあります。立て替え分を取り戻すには法的手段を検討せざるを得ず、さらなる時間や費用を要します。

このように、共有者全員が負担すべき費用をめぐって不公平感が生じやすいことも、私道の共有持分に関するトラブル原因の一つとなっています。

私道を利用するルールが曖昧になりやすく共有者間で衝突しやすいから

私道の利用方法については、法律や行政で細かくルールが定められているわけではないため、共有者同士で話し合いをして取り決める必要があります。

しかし、私道の利用方法に関するルールは曖昧になりやすく、解釈の違いや意見の食い違いが原因で衝突に発展するケースも多いです。

たとえば、「車の通行は許可するが大型車は控えてほしい」「近隣住民以外の通行は制限したい」など、通行に関する条件をめぐって意見が対立するケースが挙げられます。

また、ルールが明確化されていなければ、共有者の一部が「自分にも権利があるから問題ない」と考えて大型車を通行させたり他人に自由に使わせたり、他の共有者に無断で利用することもあります。

結果的に、他の共有者から「合意していない使い方をした」と非難され、共有者間で深刻なトラブルに発展してしまいます。

私道の共有持分でのトラブル事例!弊社に寄せられた事例を紹介

私道の共有持分を所有していると、共有者の人数や利用状況によってさまざまなトラブルが発生することがあります。とくに「共同所有型」の私道では、共有者全員の意思統一が難しいことから、日常的な利用や維持管理の場面で揉めやすいのが実情です。

実際に弊社に寄せられたトラブル事例と、それぞれが起こりやすいケースを以下の表にまとめました。

| トラブル事例 | 起こりやすいケース |

|---|---|

| 掘削工事が進まず給水管の引き込みが遅れる | 共有者の一部が反対しているケース |

| 私道の通行を妨げる共有者がいる | 通行ルールが曖昧なケース |

| 共有者が固定資産税を負担せず揉める | 自身が代表者になっており負担せざるを得ないケース |

| 修繕費を負担しない共有者がいる | 維持管理費の取り決めが曖昧なケース |

| 管理方法の意見がまとまらない | 共有者が多く意思統一が難しいケース |

| 売却したい人と残したい人で意見が対立する | 共有者同士の価値観に相違があるケース |

| 共有者が行方不明で売却できない | 相続が何世代にもわたっているケース |

掘削工事をスムーズに行えずに給水管の引き込みが遅れてしまったケース

給水管を私道に引き込む工事が進められず、新築計画が大きく遅れてしまった事例です。

ところが、一部の共有者が「道路を掘ると支障が出る」として反対します。さらに、別の共有者からは承諾の条件として金銭を求められたため、着工が長期間止まってしまいました。

結果的に、建築全体のスケジュールが大幅に遅れ、金融機関との融資契約にも影響が出てしまいました。

共同所有型の私道では、掘削や埋設といった工事を実施する際に、共有者全員の同意が必要でした。そのため、一部の反対意見や追加条件があるだけでも工事が進められず、結果として建築計画や資金調達にまで影響を及ぼすケースがありました。

しかし、2023年4月の民法改正により、電気・ガス・水道などライフライン設備の設置・使用権が明確化されました。現在は共有者の承諾が得られない場合でも、通知のみでインフラ工事のための掘削工事を実施する権利が認められています。

ただし、法律の手続きをせずに強行する「自力救済」は認められていません。共有者からの妨害を受けた場合、裁判で妨害禁止の判決を得たうえで工事を進める必要があります。

実際には、裁判に至る前に共有者が譲歩して合意に至るケースもありますが、拒否が続けば法的手続きが必要になる可能性もあると認識しておきましょう。

私道の通行を妨げる共有者がいたケース

私道の通行を一方的に制限され、生活に大きな支障が出てしまった事例です。

ところが、共有者の一人が「ここは自分の土地だから通るな」と主張し、車両の進入を妨げるようにコーンや柵を勝手に設置してしまいました。その結果、通勤や買い物など生活の基本的な移動にまで支障が生じることになりました。

警察にも対応を求めましたが、民事不介入として取り合ってくれず、問題は解決に至らず、ご相談者は精神的にも大きな負担を抱えることになりました。

共同所有型の私道では全員に通行権がありますが、相互持合型の場合は各所有者が自分の持分部分を単独で所有しています。そのため、一部の所有者が「自分の土地だから他人には使わせたくない」と主張し、通行を妨げるような行為に及ぶことがあります。

なお、他の人が所有している私道に囲まれていて通行を妨げられる場合でも、通行地役権を設定していたり承諾書の締結をしており、実際には互いの私道を通行できるようになっていることが多いです。

そのため、通行地役権や承諾書を確認のうえ、それを根拠に通行を妨げないようにしてもらいましょう。

共有者が私道の固定資産税を負担せずに揉めてしまったケース

共有者が私道の固定資産税を負担せず、支払いを巡ってトラブルとなった事例です。

当初は全額を立て替えて支払っていたものの、他の共有者に持分割合に応じた負担を求めても「自分は通行していないから支払う義務はない」と拒否され続けました。

話し合いをしても状況は変わらず、請求するたびに口論となり、最終的には数年分の税額を一人で負担せざるを得なくなってしまいました。

共同所有型かつ、自身が代表者になっているケースでは、固定資産税の滞納トラブルに巻き込まれることがあります。

固定資産税には「連帯納付の義務」があるため、共有者の一部が支払いを拒否した場合、代表者が立て替えざるを得ません。仮に代表者が固定資産税を滞納すると、延滞税や差し押さえなどのペナルティを課されてしまいます。

結果として代表者に大きな負担が偏り、不公平感やトラブルへと発展しやすくなります。

私道の修繕費を負担しない共有者と揉めてしまったケース

私道の修繕費の負担をめぐり、共有者間で対立した事例です。

修繕業者に見積もりを依頼し、共有者全員に費用負担を求めたところ、一部の共有者から「車を所有していないから必要ない」「自分の敷地前は壊れていないから払わない」などの理由で支払いを拒否されます。

修繕費用の分担がまとまらない間も舗装の劣化が進んでいき、工事が進められないまま弊社へのご相談に至りました。

とくに共同所有型の私道で、全体に影響が及ぶ修繕が必要となった場合には「誰がどの程度負担するのか」をめぐって意見が対立しやすい傾向があります。

前述したとおり、民法第253条では「各共有者はその持分に応じて共有物の管理費用を負担しなければならない」と規定されています。しかし、実際には利用状況や立地の違いなどを理由に、支払いを拒否する共有者も少なくありません。

修繕費の分担を拒否する共有者がいると、共有者間で不公平感が生じ、工事を進められず劣化だけが進んでいくという状況に陥ってしまいます。

共有者間で私道の管理方法の意見がまとまらずに揉めてしまったケース

共有者間で私道の管理方法をめぐり、意見が対立した事例です。

ご相談者様は「専門業者に依頼して定期的に清掃したい」と提案しましたが、一部の共有者は「費用をかけるのは無駄だ」と反対しました。

その結果、誰も対応しないまま時間が経ち、道路脇の樹木が成長して隣家の敷地に越境し、近隣住民から苦情が寄せられる事態となりました。しかし、それでも共有者間で合意は得られず、状況が改善しないまま放置されました。

共同所有型の私道かつ、共有者間で管理方法に対する認識が異なるケースでは、清掃や樹木の伐採といった軽微な管理行為でも意見が対立しやすくなります。

とくに、上記の例のようにお金が絡む場合には「費用をかけて整備すべきかどうか」で意見が割れることが多いです。管理方法を決められないまま時間だけが経過すると、近隣トラブルやクレームなどにつながってしまいます。

私道を売却したい人と残したい人で意見が対立したケース

私道を売却したい共有者と、残したい共有者との間で意見が対立した事例です。

しかし、他の共有者の中には「先祖代々の土地だから残すべきだ」と強く主張する人もおり、売却の話題を出すたびに感情的な対立に発展します。度重なる話し合いのなかで関係性が悪化し、冷静な話し合いすら難しい状況となってしまいました。

固定資産税や修繕費の負担が続いており、経済的にも手放したい思いが強まっていましたが、共有者の反対により一歩も前進できずに行き詰まっているなかで弊社にご相談いただきました。

相続で私道の共有持分を取得したケースでは、「経済的負担を減らしたい人」と「思い入れから残したい人」との間で意見が衝突しやすくなります。

両者の意見は平行線をたどることも多く、問題が長期化してしまう傾向があります。

共有者が行方不明で連絡ができなかったケース

共有者が行方不明で連絡が取れず、売却が進められなかった事例です。

手紙を送っても返答はなく、電話番号もわからず、連絡が取れない状態が続きました。

買主からは「全員の承諾書が必要」と求められたものの、承諾を揃えることができず、最終的に売買契約は中止となりました。

共同所有型の私道で、共有者の人数が多く相続が重なっている場合、誰が共有者なのかわからないケースがあります。また、共有者を把握していたとしても、長年にわたって連絡を取っておらず所在不明になっているという場合も少なくありません。

所在不明者を探すためには弁護士を通じた不在者財産管理人の選任など法的手続きが必要となり、時間も費用もかかります。結果的に、私道を売却する機会を逃してしまい、利用も売却もできない負の財産となってしまう可能性があります。

私道の共有持分でトラブルが起きてしまったときの対処法

私道の共有持分を持っていると、注意していてもトラブルになってしまうことはあります。トラブルになってしまった場合は以下の対処を取りましょう。

- 共有者間で話し合ってトラブル解決を目指す

- 共有者間では話し合いがまとまらない時は弁護士や司法書士などを間に入れる

- 私道が建築基準法上の道路に該当していれば行政に相談する

- どうしても意見がまとまらない場合には最終手段として訴訟を視野に入れる

- 私道の共有持分が不要であれば専門の買取業者に売却する

共有者間で話し合ってトラブル解決を目指す

私道の共有持分をめぐるトラブルでは、まずは共有者同士での話し合いから始めるのが基本です。引っ越さない限りは近隣住民として長く関わりが続くため、できるだけ穏便に合意形成を目指すことが望ましいでしょう。

話し合いの場では、何をどう取り決めるのかをあらかじめ決めておくとスムーズです。主に以下の点についてのルールを明確にすることで、将来的なトラブルの予防や早期解決につながります。

| 項目 | 話し合いのポイント |

|---|---|

| 管理費用の分担方法 | 持分割合で負担することを明確化し、滞納時はどのように対応するのか |

| 修繕工事の実施基準 | どの程度の損傷で工事をおこなうのか、費用分担をどうするのか |

| 通行ルール | 車両通行の制限(大型車・通行時間帯など)や来客・業者の通行可否など |

| 日常管理 | 雑草処理や清掃の頻度、ゴミ置き場の設置方法など |

| 通行地役権の確認・設定 (相互持分型の場合) |

通行範囲・方法・期間・通行料の有無などの明文化 |

共同所有型の私道であれば、管理費用の分担割合や修繕工事のタイミング、ゴミ置き場の位置などを管理規約としてまとめておきましょう。作成した規約は合意を証明するために「公正証書」にしておくと、より強い拘束力を持たせることができます。

相互持合型の私道では通行に関するトラブルが発生しやすいため、通行地役権の確認や新たな地役権契約の締結が必要かどうかを確認しましょう。範囲や方法、通行料の有無を取り決めておけば、後々のトラブルを防げます。

共有者間では話し合いがまとまらない時は弁護士や司法書士などを間に入れる

私道に関するトラブルは専門的な知識が必要になることが多く、当事者同士で話し合っても感情的な対立に発展しやすいため、解決が難航しがちです。

とくに、「どちらの主張が法的に正しいのか分からない」「自分で交渉するのが不安」という場合には、弁護士・司法書士などの専門家を間に入れて話し合いを進めましょう。

弁護士に依頼すれば、トラブルの内容や私道の権利関係、道路法や建築基準法の規制、通行権や掘削権といった複雑な要素を総合的に判断し、最適な解決策を提案してもらえます。また、交渉を代理でおこなってもらえるため、当事者の負担を大きく軽減できます。

司法書士は不動産登記の専門家であり、相続や売却、持分の移転登記などの法的手続きをスムーズに進める際に役立ちます。とくに、共有者が行方不明で登記名義が古いままになっている場合など、状況が複雑化しているケースでは司法書士のサポートが効果的です。

法的な解決や交渉を求めるなら弁護士、登記や手続きを整理したいなら司法書士と、それぞれの専門分野に応じて相談先を使い分けましょう。

私道が建築基準法上の道路に該当していれば行政に相談する

私道トラブルが発生した際には、市区町村の役場に相談するのも一つの手段です。

私道であっても建築基準法で定められた「道路」に該当している場合は、所有者であっても通行を妨げることはできないためです。たとえば、通行を妨害されたり私道に柵などが設置されたりした際には、行政に相談することで解決する可能性があります。

建築基準法上の道路には、主に以下の2種類があります。

- 位置指定道路

- みなし道路

宅地を分割して新設する際に、特定行政庁の指定を受けて開設される「位置指定道路」は、建築基準法第43条の接道義務を果たすために設けられるもので、原則として誰でも通行可能です。

また、幅4m未満の道を法律上の「道路」とみなす「みなし道路(二項道路)」も、日常的な利用が不可欠な場合は通行の自由が認められています。たとえば、建築基準法施行前から存在する小道などが該当します。

私道が上記に該当するかを確認するためには、市区町村の建築指導課や道路管理課などの部署に問い合わせてみましょう。行政に相談することで、私道の法的な位置づけや規制の有無が明らかになり、共有者の中で誰の行為が不適切なのかを客観的に判断してもらえます。

通行の妨害が悪質であれば行政指導が入るケースもあるため、話し合いで解決できないときは相談を検討してみてください。

どうしても意見がまとまらない場合には最終手段として訴訟を視野に入れる

どうしても意見がまとまらない場合には、最終手段として「共有物分割請求訴訟」を検討する必要があります。

民法第256条では「各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる」と定められており、共有状態を維持することで管理や活用に支障が出る場合に利用されます。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

私道の共有持分も、管理費用の負担や修繕の必要性、利用ルールをめぐって対立が続くと、日常生活に支障が出たり、共有者同士の関係が悪化したりすることがあります。このような状況が長期化すれば、話し合いや第三者の介入だけでは解決が難しいケースも少なくありません。

その場合、裁判所に対して共有物分割請求訴訟を提起し、最終的に競売や分筆などの方法で共有状態を解消することになります。ただし、訴訟には時間や費用がかかるため、あくまで他の解決策を尽くしたうえでの最終的な手段と認識しておきましょう。

なお、共有物分割請求訴訟については以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて参考にしてみてください。

私道の共有持分が不要であれば専門の買取業者に売却する

私道の共有持分をめぐるトラブルが発生すると、話し合いだけでは解決できないことが多くあります。実際、弊社でも「長期にわたって話し合いが平行線をたどっている」「使わないのに固定資産税の負担だけがかかっている」などのご相談をいただくことがあります。

共有者との関係を断ち切って根本から問題を解決したい場合には、私道の共有持分を不動産を専門の買取業者に売却する方法があります。共同所有型の私道全体を売却するためには全員の同意が必要ですが、自分の持分だけなら他の共有者の同意は不要です。

一例として、私道の共有持分の売却を検討すべきケースは以下のとおりです。

- 共有者との話し合いが何度も決裂し、解決の糸口が見えない

- 固定資産税や修繕費などの負担が重く、経済的に維持が難しい

- 私道を全く使用しておらず、今後も使用する予定がない

- 自分の配偶者や子どもに負担のかかる遺産を残したくない

仲介とは異なり、買取業者に直接売却するため買主探しの手間がなく、短期間で現金化が可能です。新居への住み替えが必要になる場合でも、まとまった資金を早めに確保できれば、スムーズに進められるでしょう。

なお、弊社クランピーリアルエステートでは、年間3,000件以上の相談実績があり、不動産トラブルに強い士業事務所とも提携しています。共有持分や私道を含む不動産の売却でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

私道に接する不動産を売却する際の注意点

私道に接している不動産の売却を検討しているなら、以下の注意点を確認しておきましょう。

- 私道に接している土地が建築基準法上の接道要件を満たすか確認する

- 共有者から掘削承諾を取得する

- 買主に権利関係を明確に伝える

私道に接している土地が建築基準法上の接道要件を満たすか確認する

私道に接している土地が建築基準法を満たしているかは特に重要です。建築基準法では、基本的に幅4m以上の道路に対して2m以上の間口がなければ、交通・安全・防火上などの理由から建物の建て替えや増改築ができません。

つまり、私道に接している土地が建築基準法を満たしていない場合には再建築不可物件となり、市場価値が大幅に下がってしまいます。買取業者に依頼するとしても、活用方法が大幅に制限されることから、買取価格に影響を及ぼします。

また、建築基準法上の道路には、位置指定道路やみなし道路など複数の種類があるため注意が必要です。たとえ条件を満たしているように見えても、例外規定が適用される場合もあるため、不動産会社に相談して判断してもらいましょう。

共有者から掘削承諾を取得する

共有者から掘削承諾を取得することは、売却や購入を検討する際に重要なポイントです。

前述したように、私道の共有持分はライフラインの設備を引き込むための掘削をする際に、共有者から許可を得られないと工事がスムーズに進められません。共同所有型の私道なら共有者全員から承諾を得る必要があり、相互持合型なら掘削がされる場所の私道の所有者から承諾を得る必要があります。

民法改正によって許可を得られなくても掘削工事できる権利はあるものの、妨害を受けた際には裁判をする必要があり、時間や費用の負担が大きくなります。そのため、掘削承諾をもらえていない場合は、買主からすると不安要素が生まれ購入を躊躇われてしまいます。

なお、掘削承諾をもらえていなくても買取業者なら買取は可能です。ただし、買取額が下がる可能性が高いため、できる限り承諾を取得してから売却を進めるのが望ましいでしょう。

また、口頭での承諾は法的効力がなく証明もできないため、承諾を得る際には必ず書面化した「掘削承諾書」を作成しておくことがポイントです。

承諾をもらえるようなら、口約束で掘削承諾をもらうのみでなく掘削承諾書を作成しましょう。

買主に権利関係を明確に伝える

売却する際に買主に対して権利関係を伝えることも大事です。

権利関係が不明瞭なまま不動産を売ってしまうと、共有者とのトラブルは避けられても、のちのち買主とトラブルになってしまうこともあります。

そのため、私道に接する不動産を売却する場合は「通行権」「掘削権」「共有持分の割合」「維持管理・補修費用の詳細」など、できるだけ詳しく伝えましょう。

私道に接する不動産を購入する前に気を付けること

これまで紹介したように、共有持分の私道はさまざまなトラブルが発生し得ます。そのため、私道に接する不動産を購入する際は、注意するべきことが数多くあります。

- 道路の権利関係やトラブルの有無を確認する

- 私道に関する権利を書面化しておく

- 私道の維持管理・補修等にかかる費用を調べておく

道路の権利関係やトラブルの有無を確認する

購入前に、まずは権利関係やトラブルの有無を確認しましょう。私道の権利関係が複雑だと、今後トラブルに発生したときに正しい対処法が分からず、損をしてしまう可能性もあります。

可能であれば、周辺住民に過去にトラブルが発生していないか、今後トラブルになりそうな不安材料はあるのかなどを聞いてみると良いでしょう。

特に「通行権に関して揉めたことはないか」は非常に重要です。購入前に通行権の確保はできるのか、私道持分があるなら権利関係はどうなっているのか、過去にトラブルは発生していないかなど、総合的に判断して不安要素がある場合は購入を見送るのが賢明です。

共有私道の持分(権利)の調査方法

共有私道の持分(権利)や所有者は、法務局で公図を取得するなどしてその地番を特定できれば調べられます。

法務局に訪問する時間がない場合でも、インターネットから交付請求が可能なため、不動産を購入する前に調べておきましょう。

法務局の「登記事項証明書(土地・建物),地図・図面証明書を取得したい方」から、案内に従って、私道部分に該当する地番の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得することで、権利関係の詳細を確認できます。

私道に関する権利を書面化しておく

私道に関する権利は書面化しておくと、後のトラブルを避けられます。

不動産購入にあたって私道の共有持分を持つ場合や、不動産を出入りするための道路が私道という場合は、通行権がなくて通行できなかったり、掘削権がなくてライフラインの引き込みがスムーズに進まなかったりします。

そのため、不動産を購入する前に「通行承諾書」や「掘削承諾書」などに書面化して、通行・掘削ができることを明確にしておきましょう。

私道の維持管理・補修等にかかる費用を調べておく

私道は所有者が管理をするため私道の共有持分を持つ場合は、共有者とともにさまざまな費用を負担していくことになります。

私道に関わる出費を想定していないと、不動産を購入した後に想定外の出費が発生して生活が苦しくなってしまう可能性もあります。そのため、私道の維持管理や補修などにかかる費用は事前に調べておきましょう。

一般的に私道の維持管理や補修などにかかる費用は、私道にかかわる人(私道を利用する人)全員が公平に負担することになります。

ただし、支払いをする金額や支払いをする時期などは明確に決められているわけではなく、補修が必要になったときに関係者で折半して費用を出し合う場合もあれば、毎月一定額を積み立て続ける場合もあります。

このように維持管理や修繕費用に関するルールは、その私道の共有者同士で決められているので、近隣住民に聞き込みをしたり、不動産会社から教えてもらったりして、今後私道によってどのように費用が発生していくのか確認しておいてください。

私道に接する不動産を購入した後に気を付けること

私道に接する不動産を購入する前にどれだけ気を付けたとしても、購入後に近隣住民と関係が悪化してトラブルに発展してしまうケースはあります。

以下の注意点を確認して、不動産購入後に私道に関するトラブルが発生しないように努めましょう。

- 近隣住民と良好な関係を築く

- 私道の維持管理を適切に行う

近隣住民と良好な関係を築く

私道に接する不動産を購入すると、基本的には近隣住民の多くは私道の共有者となります。

そのため、近隣住民との関係が良くないと、近隣トラブルから私道トラブルにまで発展する可能性は否めません。

たとえば、騒音によって近隣住民にストレスを与えてしまい、仕返しとして私道の通行を妨げられるような嫌がらせをされてしまうということは十分考えられるでしょう。

普段から近隣住民とは良い関係を築き、共有者全員が過ごしやすい環境を作りましょう。

私道の維持管理を適切に行う

私道の維持管理を適切に行うことも大事です。

私道の管理をする責任は、すべての所有者が負っています。公道のように国や自治体が管理してくれることはないので、自身が私道の所有者になったのなら、維持管理も適宜行わなければいけません。

維持管理のルールが決まっているのであれば、その内容に従って対応しましょう。とくに決まっていない場合、共有者同士で協力しながら維持管理をおこなう必要があります。

たとえば、私道に雪が積もっていて通行に支障をきたす場合は雪かきをしたり、側溝が詰まっていて不衛生なら掃除をしたりする必要があります。

維持管理をすべてほかの共有者に押し付けてしまうとトラブルになってしまうので、自身も維持管理に関わるようにしましょう。

まとめ

私道の共有持分は、共同所有型や相互持合型などの形態によって、管理の仕方や発生するトラブルが異なります。

たとえば、意思統一の難しさや費用負担の不公平、ルールの曖昧さなどが原因で大きな問題に発展することがあります。実際に、掘削工事の承諾が得られず工事の計画が遅れたり、通行を妨害されたり、固定資産税や修繕費の負担をめぐって揉めたり、さまざまな事例が報告されています。

トラブルが起きた際には、まずは共有者間での話し合いを通じて解決を図りましょう。話し合いがまとまらない難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家、または行政を間に入れることで解決するケースもあります。

なお、「私道を利用する予定がなく持て余している」「共有関係から抜け出したい」などの事情がある場合、専門の買取業者に売却をするのも一つの手段です。

弊社クランピーリアルエステートでは、共有持分や私道に関するご相談を数多く受けており、不動産トラブルに強い弁護士事務所とも連携しています。「私道の共有持分を整理したい」「トラブルを解消したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

私道に関するよくある質問

私道における通行権の種類について教えてください

私道における通行券には以下の3種類があります。

■囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

囲繞地通行権は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地、いわゆる袋地の所有者が、袋地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できる権利です。所有している土地の周りに公道がなくても、公道に行くまでは他の人の土地を通行できるということです。

■通行地役権

通行地役権は、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるため通行する権利です。「所有している土地が公道に面しているが公道からだと通勤をする際に利便性が低い」「隣の土地を通行すれば利便性が大きく上がる」という場合に地役権設定契約をすることで、他人の土地を通行できるようになります。

■賃貸借契約に基づく通行権

賃貸借契約に基づく通行権は、通行したい土地を所有者から借りることで得られる通行権です。アパートを借りるように、通行したい場所の土地を借りることで、ご自身が契約している土地となるため通行ができるようになります。

私道の共有持分を相続した場合、必ず名義変更しないといけませんか?

相続登記は2024年4月に義務化されており、相続の開始から3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料を科される可能性があります。

また、登記を放置すると、時間の経過とともに相続人が増えて権利関係が複雑化し、将来的に売却や承諾の取得が困難になるなどのトラブルに発展します。そのため、できるだけ早めに名義変更を済ませましょう。