共有物分割請求訴訟をどこよりも分かりやすく解説!費用や手順についても説明

共有不動産を所有していることで、他の共有者と意見が合わないなどでトラブルを抱えてしまい、共有状態を解消したいと考える方もいるのではないでしょうか。

共有状態を解消する方法の1つとして、「共有物分割請求訴訟」があります。共有物分割請求訴訟とは、裁判所を通じて共有状態を解消するための訴訟です。

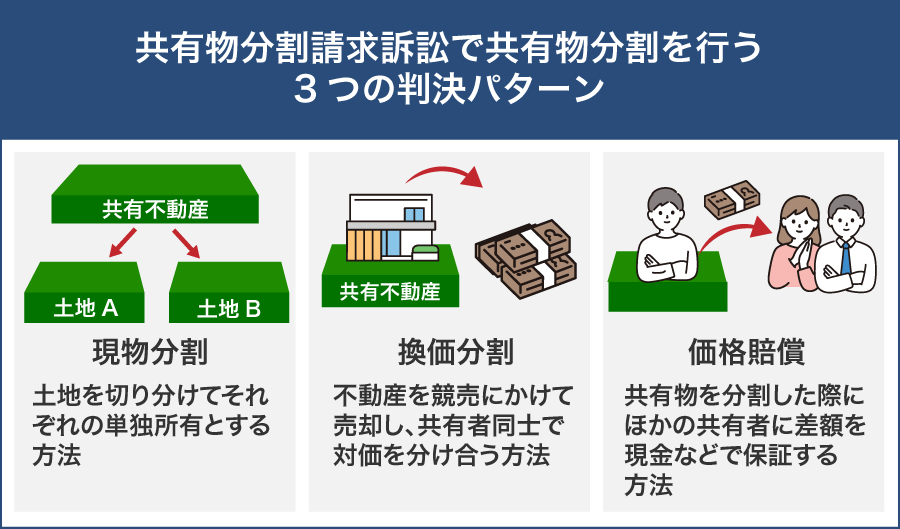

共有物分割請求訴訟では、分割の可否から分割方法まですべて裁判所が判決を下すため、必ずしも自身の臨む結果になるとは限りません。分割方法は「現物分割」「換価分割」「価格賠償」の3種類があり、状況に応じて裁判所が適切と判断する方法が選ばれます。

| 分割方法 | 内容 |

|---|---|

| 現物分割 | 共有物を物理的に分割する |

| 換価分割 | 共有物を売却して売却益を分割する |

| 価格賠償 | 分割の際の差額を金銭などで補償する |

分割方法によっては、不動産を手放すことになったり、他の共有者へ金銭を支払う必要が生じたりします。そのため、メリットとデメリットの両方を理解したうえで、訴訟を申し立てるか判断するのが重要です。

納得のいく解決を目指すためにも、共有物分割請求訴訟の経験が豊富な弁護士へ相談しながら裁判を進めるのがおすすめです。

この記事では、共有物分割請求訴訟が行われる事例や訴訟の流れ、費用などについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

目次

共有物分割請求訴訟は裁判所を通じて共有状態を解消するための訴訟

共有物分割請求訴訟とは、共有名義の不動産について、裁判所を通じて共有状態の解消を求める法的な手続きのことです。民法第256条では、以下のように「共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる」と定められています。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

引用元: 第二百五十六条(共有物の分割請求)|e-Gov

不動産の共有とは、1つの不動産に対して複数の人が所有権を持つ状態を指します。相続や夫婦での共同購入でよく見られるケースであり、決して珍しいものではありません。

しかし、共有状態のままでは、管理や活用において意見の相違が起きやすく、共有者間でトラブルになることもあります。たとえば、固定資産税や修繕費などの費用負担をめぐって意見が食い違ったり、一部の共有者が無断で不動産を占有してしまったりなどのケースです。

また、大規模な改修や不動産全体の売却などは1人の判断で行うことができず、共有者全員で話し合って同意を得なければなりません。

そのため、話し合いが進まない場合や、共有状態を維持することが困難な状況に陥った場合、共有物分割請求訴訟によって裁判所に解消を求めることになります。

共有物分割請求訴訟が行われる2つの例

共有物分割請求訴訟が行われるケースには、主に2つの理由が挙げられます。

- 複数人で相続し共有名義となっている不動産の分割

- 夫婦で購入した不動産の離婚による分割

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

複数で相続し共有名義となっている不動産の分割

誰かが亡くなり法定相続分に従って遺産分割を行う際に、不動産は物理的に分割するのが難しいため共有名義として複数人で相続するケースは少なくありません。とくに以下のようなケースでは、協議による解決が難しく、共有物分割請求訴訟に至ることがあります。

兄弟の1人が実家に住み続けて費用負担で揉めるケース

たとえば兄弟で実家を相続し、兄だけがそのまま実家に住み続け、持分割合に応じて固定資産税や修繕費などを兄弟で負担しているケースがあったとします。

この場合、弟からすると「不動産を使えないのに費用だけ負担している」という不公平感が募りやすくなり、兄弟間で争いに発展することがあります。

実際に当社にご相談いただいた事例では、兄弟3人で不動産を相続したものの、他の共有者が建物に居住しており、ご相談者様はまったく利用できない状態が続いていました。

固定資産税などの負担だけがかかり、売却の話も同意してもらえないとのことだったため、当社でご相談者様の共有持分を買い取ることで解決に至りました。

売却や建て替えを巡って話し合いが平行線となるケース

兄弟で相続した実家を売却したり改築したりするためには、共有者全員の同意を得る必要があります。複数人の共有者のうち1人でも反対する人がいれば、売却や建て替えを進めることはできません。

実際に当社でご相談いただいた事例では、兄弟2人で相続した不動産について、当初は売却する方向で話が進んでいたものの、契約直前に兄が反対したことで売却できませんでした。

ご相談者様からは「自分の持分だけでも手放したい」と当社にご相談いただき、買取に至った経緯があります。

このように、兄弟間で共有不動産の活用について意見がまとまらず、話し合いで解決できないような場合に共有物分割請求訴訟が行われることもあります。

夫婦で購入した不動産の離婚による分割

マイホームなどを購入する際、夫婦でお金を出し合って共有名義にしたものの、離婚に際して不動産をどうするかで揉めることがあります。

離婚後も共有不動産が残っていると、今後の活用方法を巡ってトラブルが起きやすくなるため、どちらか一方の単独所有にするか、売却して現金を分け合うケースが多いものです。

基本的に夫婦で所有している不動産は財産分与によって分け合いますが、以下のような事例では共有物分割請求訴訟に発展することがあります。

離婚後にどちらかが住み続け不公平感が生じるケース

夫婦で共有名義となっている不動産に、離婚後もどちらか一方が住み続けていると、使っていない側に不公平感が生じやすくなります。

たとえば、固定資産税の負担が続いたり、売却に合意してもらえなかったりすると、金銭的なストレスや心理的なわだかまりが積み重なっていくでしょう。

実際に当社にご相談いただいた事例では、夫婦で共有しているマンションに離婚後も元夫が居住をし続け、さらに売却についての話し合いが進まず、年月だけが経過していました。

ご相談者様は「共有状態を解消して元夫との関係を断ち切りたい」とのご希望だったため、当社が持分を買い取ることで解決に至りました。

このように、話し合いだけで共有状態を解消するのが難しい状況になった場合に、共有物分割請求訴訟が行われることもあります。

住宅ローンの負担を早期に解決したいケース

住宅ローンが残っている共有不動産については、売却の可否や名義変更などを巡って当事者間の話し合いが難航することがあります。

たとえば、一方が離婚を拒否していたり、不動産の売却に難色を示していたりする場合、協議が進まないままローンの返済が続く状況に陥ることになります。仮に別居して実際に不動産を使用していなくても、住宅ローンの名義人であれば支払い義務は継続します。

離婚の話し合いがまとまるまでに時間がかかりそうな場合、時間が経つにつれ住宅ローンの負担が大きくなり、精神的にも経済的にも厳しい状況に追い込まれかねません。

このように、できるだけ早く住宅ローンの負担から解放されたい場合に、共有物分割請求訴訟によって共有状態の解消を求めるという手段が取られることがあります。

共有物分割請求訴訟に発展しやすいケース

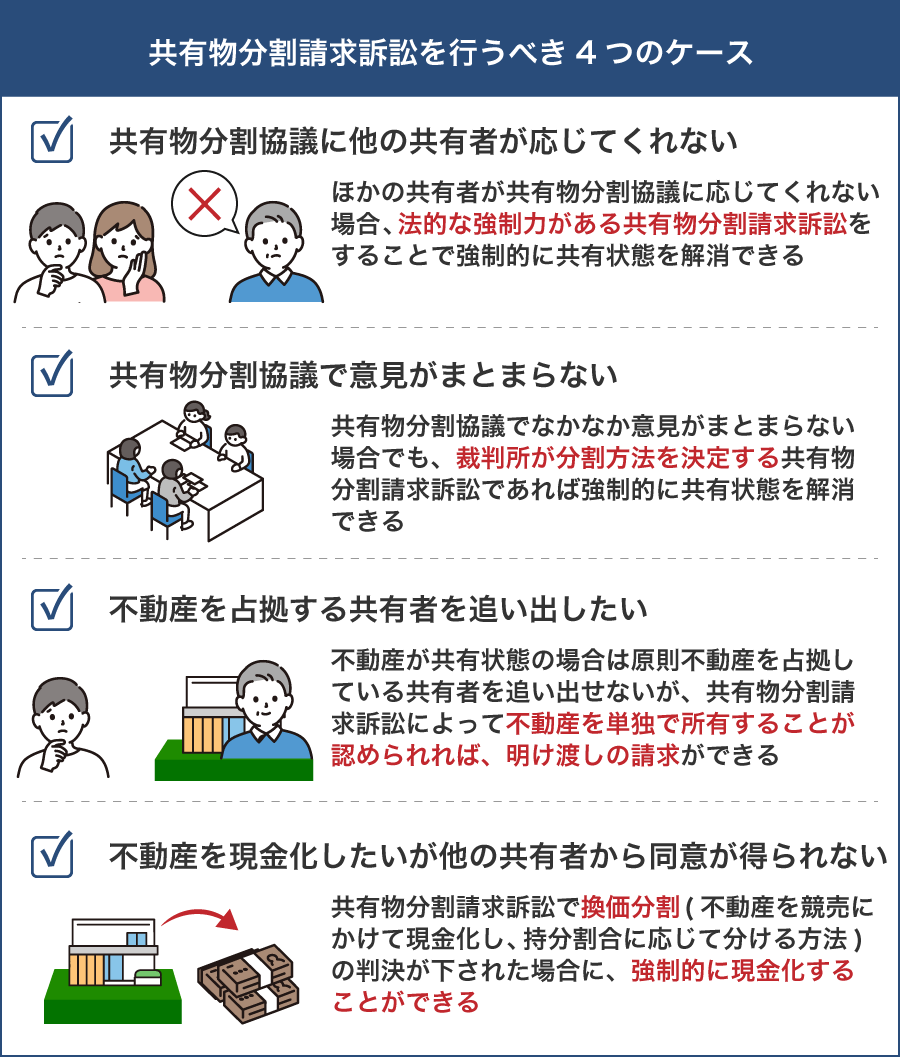

共有物分割請求訴訟に発展しやすいケースとしては、主に下記の4つが挙げられます。

ここからは、上記のケースについてそれぞれ詳しく解説していきます。

共有物分割協議に他の共有者が応じてくれない

共有物の分割にあたっては、まず当事者同士の協議による解決が基本です。

しかし、他の共有者が話し合いに応じない、あるいは連絡が取れないという状況では、協議による共有状態の解消が困難になります。

そのため、共有物の分割に他の共有者が応じてくれない場合には、最終的に共有物分割請求訴訟に発展することがあります。

共有物分割請求訴訟では和解が成立した場合を除き、裁判所が共有物の分割方法を決めます。裁判所の判決には法的拘束力があるため、共有者の同意が得られていない場合でも、裁判所が決めた方法に従って共有状態を解消しなければなりません。

話し合いに応じてくれない共有者も判決は無視できないので、強制的に共有状態を解消できます。

共有物分割協議で意見がまとまらない

共有物の分割に関する協議では、各共有者の立場や考え方の違いから、意見がまとまらない場合も少なくありません。協議が平行線の状態が続くと、共有状態を少しでも早く解消するために共有物分割請求訴訟へと進むケースがあります。

共有物分割請求訴訟では最終的に裁判所が分割方法を決定するため、意見がまとまらない状態でも判決に従って共有状態を解消することになります。

なお、訴訟の途中で共有者同士の話し合いによって和解が成立した場合には、その合意内容をもとに共有状態を整理することも可能です。

不動産を占拠する共有者を追い出したい

不動産が共有状態の場合、各共有者は不動産全体を使用する権利を有しているため、原則として不動産を占拠している共有者を追い出せません。

共有者が不動産を明け渡すことを拒否している場合は、共有物分割請求訴訟に発展するケースがあります。共有物分割請求訴訟を起こせば、不動産を単独で所有することを主張できるためです。

不動産の単独所有を求める主張が裁判所に認められた場合、占拠する共有者に対して明け渡し請求が可能です。その結果、不動産を占拠する共有者を追い出せるだけでなく、不動産を自身の判断で自由に活用できるようになります。

不動産を現金化したいが他の共有者から同意が得られない

共有不動産を売却して現金化したいと考えていても、他の共有者が同意しない場合は売却することができません。前述したとおり、共有不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要だからです。

「どうしても不動産を現金化したいが同意を得られない」という状況になった場合、共有物分割請求訴訟に発展することがあります。

判決により換価分割が認められた場合には、不動産全体が競売にかけられ、共有者全員の意思にかかわらず現金化ができるためです。不動産を売却して得られた現金は、各共有者の持分割合に応じて配分されます。

ただし、競売での落札相場は市場価格の5~7割程度なので、裁判の費用や手間がかかる割に手元に残るお金が多くはないというデメリットがあります。

自己持分のみなら他の共有者の同意を得なくても単独で売却できるため、現金化を目的としているのであれば、自己の共有持分を売却することも検討してみましょう。

共有物分割請求訴訟で共有物分割を行う3つの判決パターン

共有物分割請求訴訟では、以下の3つの中からいずれかの判決が下されます。

それぞれの詳しい内容と、具体的にどのようなケースが当てはまるかを解説します。

共有物そのものを分割する「現物分割」

現物分割とは、共有物を物理的に分けて、それぞれ単独所有にする方法です。法的には現物分割が原則とされており、公平性も高いと考えられているためまずは現物分割が可能かどうかを検討します。

裁判所が現物分割の判決を下した場合、それぞれが土地を50㎡ずつ所有するように「分筆」で分けられます。分筆して単独所有になった土地は、各所有者が自由に活用できます。

裁判では現物分割が優先的に検討されるものの、実際には現物分割ができないケースも多くみられます。

とくに建物の場合は、構造上の理由から物理的に分けることができず、分割そのものが困難です。また、土地についても接道義務や面積、地下のインフラの配置など、法的・物理的な制約から分筆が困難なケースが少なくありません。

土地の分筆が可能だったとしても、現物分割によって面積が狭くなったり使いにくい形状になったりしてしまい、価値が著しく損なわれるケースもあります。

そのため、共有不動産の分割では、現物分割以外の方法が選択されることも多いと認識しておきましょう。

共有物の売却代金を共有者で分ける「換価分割」

換価分割とは、不動産を競売にかけてその売却代金を持分割合に応じて分ける方法です。共有物の分割は現物分割が優先されますが、土地や建物の構造上、物理的に分けるのが難しい場合には、換価分割が選ばれることもあります。

裁判所が換価分割の判決を下した場合、不動産は競売にかけられ、売却代金が双方の持分割合に応じて分配されます。

換価分割は持分割合に応じて売却金額を分けるため、公平に分割請求を解決できる方法です。

しかし、共有不動産を手放すことになったり、競売にかけられたりするため、一般的な評価額よりも低い金額で売られてしまうデメリットもあります。

分割の際の差額を金銭などで補償する「価格賠償」

共有物を分割した際に、差額を金銭などで保証することを「価格賠償」といいます。

- 1人が共有物をすべて引き取る代わりに他の共有者へ持分相当の金銭などを支払う「全面的価格賠償」

- 共有物を現物分割した際に出た差額分を金銭などで支払う「一部価格賠償」

それぞれのケースについて、具体例を交えて解説します。

1人が共有物を引き取る代わりに他共有者に金銭などを支払う「全面的価格賠償」

共有物を分割するのではなく1人が他の共有者の持分をすべてもらい、その対価として持分相当の金銭などを他の共有者へ支払うのを全面的価格賠償といいます。

全面的価格賠償でAが不動産全体を引き取る場合、AはBに対して持分1/2に当たる500万円を支払うことになります。

全面的価格賠償は、不動産が他人の手に渡ることなく共有状態を解消するのに有効な手段です。

裁判所が共有者間の事情や支払い能力などを総合的に判断したうえで、必要性や妥当性が認められた場合に採用されます。

全面的価格賠償が採用されるかどうかはさまざまな事情を考慮して決められますが、裁判所が特に重視するのが支払い能力です。

不動産を取得する人物、上記の例でいうAに、Bへ対価を支払うだけのお金がないと全面的価格賠償は利用できません。

そのため、全面的価格賠償で不動産を取得したいと考えている場合には、それだけの支払い能力があると証明する必要があります。

共有物を現物分割した際の差額を金銭などで支払う「一部価格賠償」

一部価格賠償とは、現物分割によって物理的に不動産を分けた際、それぞれの取得部分に価値の差が生じた場合に、その差額を金銭などで補う方法です。

しかし、一方が南向きで日当たりがよく道路にも面している土地、もう一方が北向きで私道にしか接していない土地だったとすると、価値に差が生じます。

このような場合に、価値の高い土地を取得した共有者が、もう一方の共有者に対して差額分を金銭で補償するのが一部価格賠償です。

ただし、先述のとおり現物分割によって共有物の価値が著しく損なわれる場合には、一部価格賠償も利用できません。

共有物分割請求訴訟を行う3つのメリット

共有状態を解消する手段として有効な共有物分割請求訴訟について、主なメリットは以下の3つです。

- 裁判所に決定を委ねることができる

- 判決に強制力がある

- 客観的で公平な価格の提示を見込める

それぞれどういった点がメリットなのかを、詳しく解説します。

裁判所に決定を委ねられる

共有物分割請求訴訟では、当事者ではなく裁判所が法律に則り分割方法を決定します。

共有者同士では、互いの感情や計算が邪魔をして話し合いが難航し、一向に共有状態が解消できない場合もあるでしょう。

しかし、裁判所が下した決定であれば、共有者全員が受け入れざるを得えず、結果として問題解決につながります。

判決に強制力がある

民法251条に定められている通り、共有者は他の共有者の同意なしに共有物に変更を加えることはできません。

民法第二百五十一条(共有物の変更)

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用:e-Gov法令検索|民法

しかし、共有物分割請求訴訟で裁判所が分割方法を決定した場合、共有者の同意は必要ありません。判決には法的な拘束力があるため、一部の共有者が内容に不満を抱いていたとしても、原則として判決に従う義務があります。

そのため、話し合いがまとまらないものの、どうしても共有状態を解消したい場合は、共有物分割請求訴訟を申し立てるのが得策といえるでしょう。

客観的で公平な価格の提示を見込める

前述の通り、裁判所が決定する分割方法には「現物分割」と「換価分割」「代償分割(価格賠償)」の3種類があります。

たとえば、持分を取得する人が代償金を他の共有者に支払う「代償分割」を行う場合、当事者同士で話し合って金額を決めることになります。しかし、当事者の1人が一方的に金額を決めた場合、その価格が適切でない可能性もあるでしょう。

共有物分割請求訴訟なら、裁判所が指定する不動産鑑定士の鑑定を元に判断するため、根拠のある公平な価格が提示されます。払う方も受け取る方も、納得して分割できるでしょう。

共有物分割請求訴訟を行う4つのデメリット

共有物分割請求訴訟にはメリットがある一方で、もちろんデメリットもあります。

- 自分の望む結果になるとは限らない

- 換価分割の場合は売却価格が低くなる可能性がある

- 解決するまでに時間と費用がかかる

- 共有者同士の関係が悪化する

共有物分割請求訴訟を申し立てる前に、メリットとデメリットの両方を理解し、メリットの方が上回るかどうかをよく考えましょう。

自分の望む結果になるとは限らない

共有物分割請求訴訟では、裁判官が中立の立場から不動産の状況や各共有者の利害を総合的に判断し、分割方法を決定します。

そのため、自分が不動産を手放すことになったり、相手に対して金銭を支払う立場になったりする可能性もあります。

また、建物が競売にかけられるなど、場合によっては共有者全員が金銭的に損をすることもあるでしょう。

どうしても不動産を手放したくない場合や安価での売却を避けたい場合、また金銭的損失を負いたくない場合は、持分を売却したり持分放棄を行ったり、他の解消方法も検討してみましょう。

換価分割の場合は売却価格が低くなる可能性がある

不動産を現物で分けるのが困難な場合や、代償分割を希望しても対価の支払いが難しい場合には、換価分割が選択されます。

現金で分け合うため公平性は高い方法ですが、競売にかけられるため、市場価格よりも低い金額で落札されるケースも少なくありません。

結果として、共有者が受け取れる金額が想定より少なくなる可能性もあります。

解決するまでに時間と費用がかかる

共有物分割請求訴訟の判決が出て共有状態が解消されるまでは、半年から1年ほどかかるケースが大半を占めています。

判決に納得ができず控訴審や上告審にもつれ込んだり、事実確認が必要になったなどの理由で口頭弁論が行われたりすると、1年~2年以上に長期化することもあります。

裁判が長引くとストレスが大きくなるだけでなく、期間の長期化に伴って弁護士費用もかさみやすくなり、負担が増していきます。

そのため、弁護士費用をあまりかけたくない人や、なるべく早く共有状態を解消したい人には共有物分割請求訴訟は向いていないといえるでしょう。

共有者同士の関係が悪化する

話し合いで共有状態の解消を決める場合は、合意を目指して話し合います。しかし、裁判となるとお互いが対立して争うことになるため、共有者との関係が悪化するケースも多くみられます。

裁判には時間もお金もかかるため、時には修復不可能なほどこじれてしまう恐れもあります。

すでに関係が良くない場合は思い切って訴訟を起こすのも1つの方法ですが、まだ話し合いの余地が残っているのなら話し合いで解決するのが望ましいでしょう。

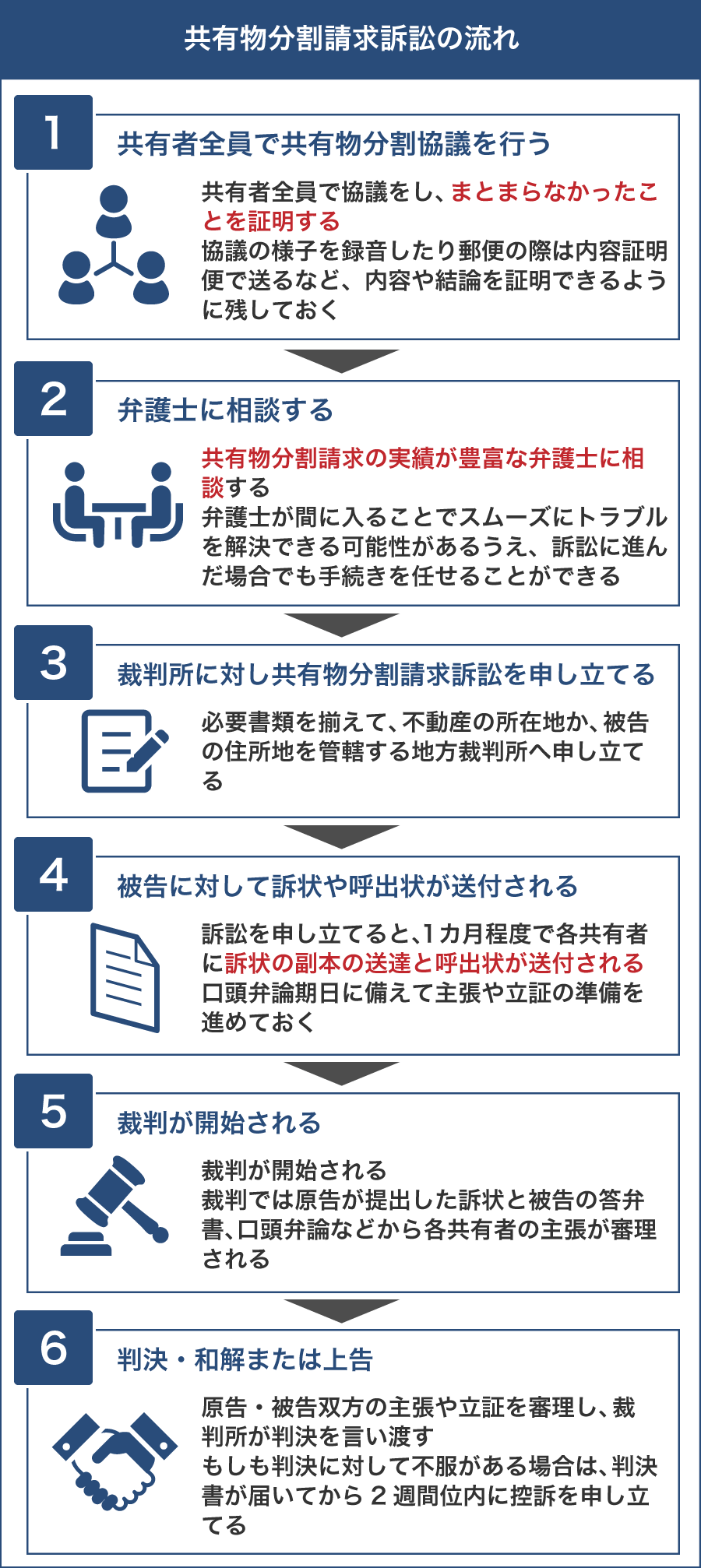

共有物分割請求訴訟の流れ

共有物分割請求訴訟に限らず、基本的に突然訴訟は起こせないため、まずは協議が不調に終わったことを証明するために「共有者全員で共有物分割協議を行う」必要があります。その後、以下のような流れで訴訟が行われていきます。

各段階でするべきことや注意する点は異なります。時間のかかる裁判ですが、なるべくスムーズに進められるよう流れを理解しておきましょう。

1.共有者全員で共有物分割協議を行う

前述したように、いきなり訴訟を起こすことはできません。まずは共有者全員で協議をし、合意に至らなかった事実を確認できるようにしておく必要があります。

対面や電話、メール、Web会議、郵便など協議の形は問いませんが、協議の様子を録音したり郵便の際は内容証明便で送るなど、内容や結論を証明できるように残しておきましょう。

また、協議の手段の1つとして「共有物分割調停」を利用する方法もあります。共有物分割調停は、裁判所で行われる共有者同士の話し合いです。

他の裁判では、訴えを起こす前に調停を経ないといけない「調停前置主義」がとられていますが、共有物分割請求訴訟にはその必要はありません。そのため、共有者間で協議をするか調停を利用するのかは、状況に合わせて選ぶと良いでしょう。

2.弁護士に相談する

共有物分割協議で話し合いがまとまらない場合は、共有物分割請求の実績が豊富な弁護士に相談しましょう。

当事者同士で話し合うとお互いに感情的になって話し合いが進まないことも少なくありませんが、弁護士に間に入ってもらえば冷静な状態で話し合いがしやすいため、スムーズにトラブルを解決できる可能性が高まります。

それでも話し合いがまとまらず、共有物分割請求訴訟に進んだ場合も弁護士なら代理人になってもらえるため、複雑な法的手続きも弁護士に任せられます。

3.裁判所に対し共有物分割請求訴訟を申し立てる

協議を行っても意見がまとまらない場合は、裁判所に対して共有物分割請求訴訟を申し立てることになります。先述した通り、共有者間で協議を行っている場合は調停を行わなくても申し立て可能です。

不動産の所在地か、被告の住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てましょう。申し立ての際に必要な書類は以下のとおりです。

- 収入印紙

- 訴状の正本及び副本

- 不動産の固定資産評価証明書

- 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

- 切手代

訴状は弁護士が作成し、副本を自分以外の共有者全員に配布する必要があります。

固定資産評価証明書は不動産所在地の役所で、登記簿謄本は法務局で取得します。ほかにも、自身の主張を立証するための書類が必要になる場合もあります。

なお、訴訟にかかる費用に関しては「共有物分割請求訴訟にかかる費用は50~150万円が相場」の項目で紹介しているので、あわせてチェックしてみてください。

4.被告に対して訴状や呼出状を送付する

訴訟を申し立てると、1ヶ月ほどで裁判所から各共有者へ先述した訴状の副本の送達と呼出状の送付がおこなわれます。

呼出状とは、民事訴訟において原告及び被告に口頭弁論の期日を知らせ出頭を命じる書面です。他の共有者は呼出状が届いた時点ではじめて訴訟を起こされたと気づき、口頭弁論期日に備えて主張や立証の準備を進めます。

また、もし口頭弁論当日に裁判所へ出頭できない場合は、呼出状に同封された答弁書に訴訟に対する意見など必要事項を記入し、口頭弁論期日の一週間前までに提出しないといけません。

出席と答弁書の提出どちらも行わない場合は、原告の主張どおりに判決が下される可能性があります。

5.裁判が開始される

第1回口頭弁論期日が開かれると共に、裁判が開始されます。裁判では原告が提出した訴状と被告の答弁書、口頭弁論などから各共有者の主張が審理されます。

なお、第1回口頭弁論期日で裁判が終わることはほぼありません。その後約1ヶ月おきに口頭弁論期日や弁論準備手続期日(弁論準備室で非公開の手続きとして行われる)を行い、十分に審理が尽くされたと裁判所が判断するまで原告と被告が主張・反論を繰り返します。

なお、裁判には必ずしも当事者が毎回出廷しなければならないわけではありません。弁護士に依頼している場合は、代理で出廷してもらうことも可能です。仕事や家庭の事情で毎回の出廷が難しい方でも、弁護士に任せることで裁判を円滑に進められるでしょう。

6.判決・和解または上告

原告・被告双方の主張や立証を審理し、裁判所が判決を言い渡します。しかし、実際には判決が下される前に裁判所から和解勧告を受けることも少なくありません。

裁判所の和解勧告は、当事者同士の合意によって訴訟を早期に終結させるための提案です。お互いに納得できる条件であれば、和解を受け入れることで時間や費用の負担を抑えつつ、共有状態の問題を解決できます。

和解を受け入れない場合は、裁判所の判決を待つことになります。判決に対して不服がある場合は、判決書が届いてから2週間位内に控訴を申し立てましょう。期間内に申し立てがない場合は、言い渡された判決が確定し共有物の分割が行われます。

共有物分割請求訴訟にかかる費用は50~150万円が相場

共有物分割請求訴訟にかかる費用には弁護士費用や裁判費用などさまざまなものがありますが、主に支払うことになる費用と相場は以下の通りです。

| 内容 | 費用相場 |

|---|---|

| 弁護士費用 | 40~60万円程度 |

| 不動産鑑定費用 | 20~30万円程度 |

| 裁判費用 | 5万円程度 |

弁護士への報奨金や、不動産鑑定士への依頼の有無などでも異なりますが、共有物分割請求訴訟を申し立てるのに必要な費用の相場は50~150万円程度です。

弁護士費用:40~60万円程度

共有物分割訴訟では、弁護士費用として合計40~60万円程度の費用がかかるケースが多いです。

弁護士費用は主に「着手金」と「報奨金」に分かれており、着手金は弁護士へ依頼した時点で支払うものです。報奨金は裁判が終わったあと、分割によって得た経済的利益の額に応じて支払います。

着手金と報酬金はいずれも20〜30万円程度が相場とされており、実際に依頼した場合もこの範囲内で収まることが大半を占めています。

ただし、報奨金は弁護士事務所によって計算方法が異なるため、複数の事務所に見積もりを依頼し、比較検討すると良いでしょう。

不動産鑑定費用:20~30万円程度

共有物の価値を正しく把握し、公平な判決を下すために裁判では不動産鑑定を命じられるケースがあります。

その場合は不動産鑑定士に鑑定を依頼するのですが、鑑定料は「建物のみ」「土地のみ」「土地建物両方」のいずれを鑑定するかによって異なります。

対象不動産の評価額によっても鑑定費用は変動しますが、一般的な住宅であれば鑑定費用は20~30万円程度になることが多いです。

不動産鑑定以外に、不動産業者の査定書を利用するケースもあります。査定書は無料で入手できますが、査定書による評価額に共有者全員の合意が得られなければ不動産鑑定士の鑑定が必要になります。

裁判費用:5万円程度

「共有物分割請求訴訟の流れ」で触れた通り、裁判を申し立てる際には原告側が訴状に貼付する「印紙代」と裁判所が当事者に書面を送付する際の「切手代」を負担しなければなりません。

印紙代は不動産の固定資産評価額によって下記のように変動します。

- 土地の場合:固定資産評価額の1/6

- 建物の場合:固定資産評価額の1/3

上記を計算し、さらに持分割合を乗じます。こうして算出された金額によって裁判所の手数料(印紙代)が決まりますが、共有物分割請求訴訟の場合は3~5万円程度になるケースが多いです。

切手代は被告が1人の場合は6,000~8,000円程度で、被告が2人以上いる場合は、1人増えるごとに約2,000円ずつが加算されます。

上記をすべて合わせた裁判費用として、合計4~6万円程度がかかるものと認識しておきましょう。

共有物分割請求は相続遺産に対して訴訟できない

遺産共有の場合は、原則として共有物分割請求ができません。遺産共有とは、遺産分割協議が成立しないまま複数の法定相続人が相続遺産を共有している状態をいいます。

この場合は共有物分割請求ではなく、遺産分割によって共有物を分割する必要があります。まずは遺産分割協議で遺産の分割方法について話し合い、法定相続人全員が合意すれば遺産共有状態を解消できます。

遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて、調停委員を交えて話し合いをします。調停も不成立であれば自動的に遺産分割審判に移行し、審判官が遺産の分割方法を決めることになります。

共有物分割請求訴訟が難しいときには共有持分専門の買取業者に相談するのも手

共有物分割請求訴訟は、話し合いで解決できない共有状態を法的に整理する有効な手段ですが、費用や時間、精神的な負担が大きいのも事実です。

なるべく負担をかけずに共有状態を解消したい場合は、買取業者への売却も検討してみましょう。自分の共有持分のみであれば、他の共有者の合意がなくても自由に売却できます。

買取業者に共有持分を査定してもらい、提示された査定額に納得すれば売買が成立するので、スピーディーに現金化が可能です。また、専門業者であれば過去の取引実績や法的知識が豊富であるため、訴訟を経ずにスムーズな解決へと導いてくれます。

「もうこれ以上揉めたくない」「早く共有状態を解消したい」と感じている場合は、共有持分の専門業者に相談することも検討してみてください。

共有物分割請求以外で共有状態を解消する方法

共有物分割請求以外で共有状態を解消する方法としては、主に下記の4つが挙げられます。

- 共有持分を放棄する

- 他の共有者に自己持分を売却する

- 他の共有者に自己持分を贈与する

- 買取業者に自己持分を売却する

ここからは、上記の方法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

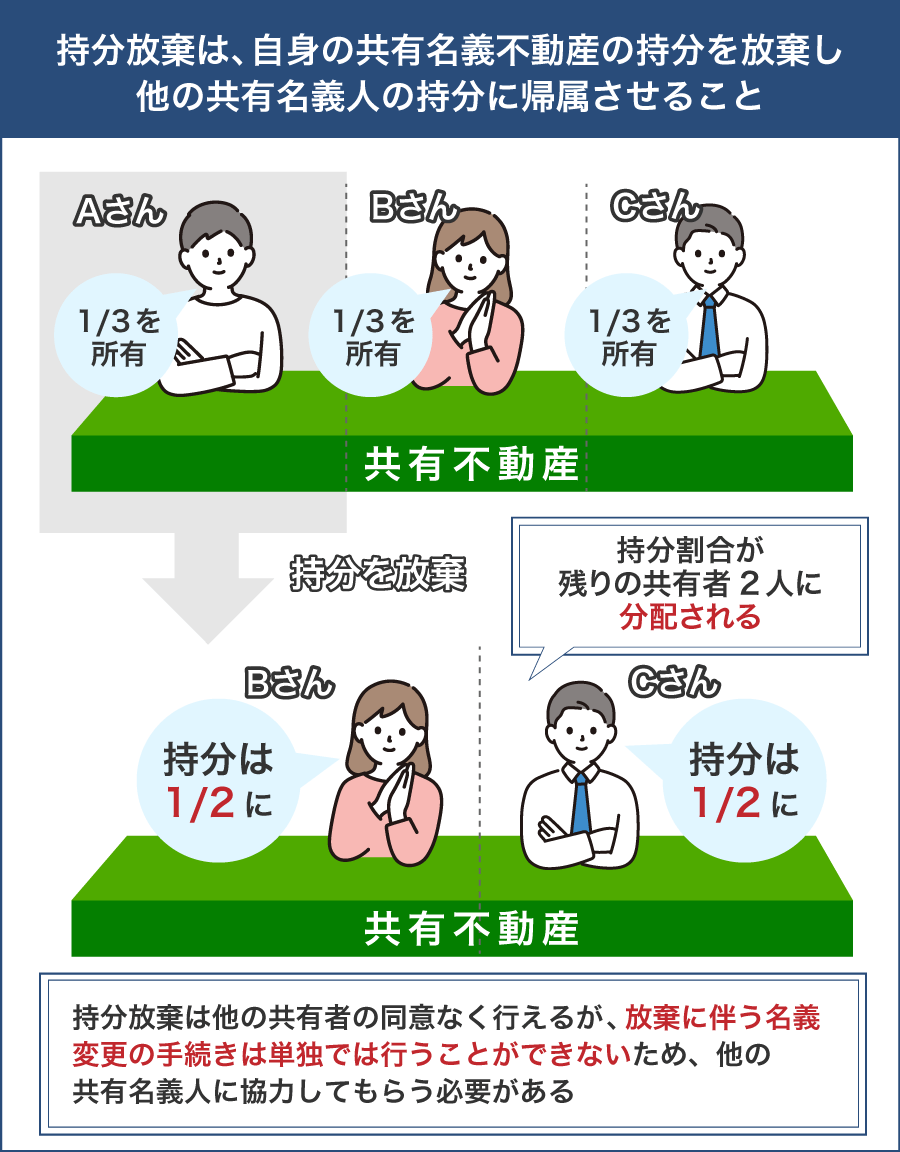

共有持分を放棄する

共有状態を解消する手段の一つとして、自分の共有持分を放棄する方法があります。持分放棄は他の共有者の同意を得ずに単独で行える点が特徴ですが、登記の際には他の共有者全員と共同で申請しなければなりません。

他の共有者が登記に応じない場合は、登記引取請求訴訟によって単独申請も可能ですが、訴訟には費用や時間がかかります。また、持分放棄では経済的な利益が一切得られないため、資産価値を持つ不動産であれば損失となる可能性もあります。

そのため、放棄を選ぶのは「共有者が登記に協力してくれる」「不動産の資産価値がほとんどない」など、限られたケースに留めたほうが良いでしょう。

共有状態の解消を望むときは、放棄よりも共有持分の売却や専門業者への相談を先に検討することをおすすめします。

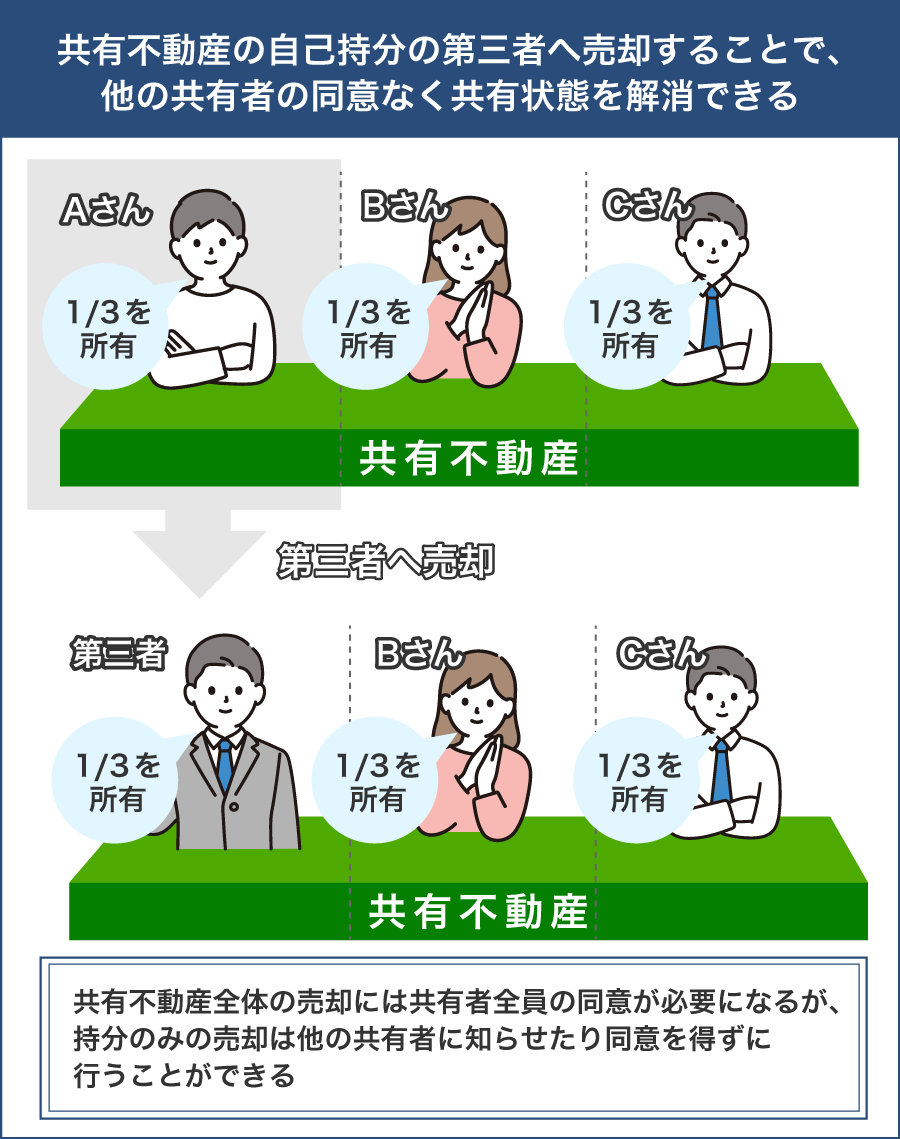

他の共有者に自己持分を売却する

共有関係を解消しつつ、経済的利益も得られる方法として有効なのが、他の共有者への持分売却です。

買い手となる共有者にとっては、持分割合が増えて不動産の活用の幅が広がったり、持分割合が100%になれば不動産を単独所有できたりなどのメリットがあります。

ただし、売買成立には「買取の意思」と「資金力」の両方が相手に備わっていることが前提です。たとえ共有者に購入意欲があっても、まとまった資金が用意できなければ交渉は成立しません。また、関係性がこじれている場合は交渉自体が進まないこともあります。

そのため、共有者への売却は「共有者との関係性が良好で、かつ経済的に余裕がある場合」に向いている選択肢といえるでしょう。条件が整わない場合は、第三者である買取業者に相談したほうがスムーズに共有状態を解消できます。

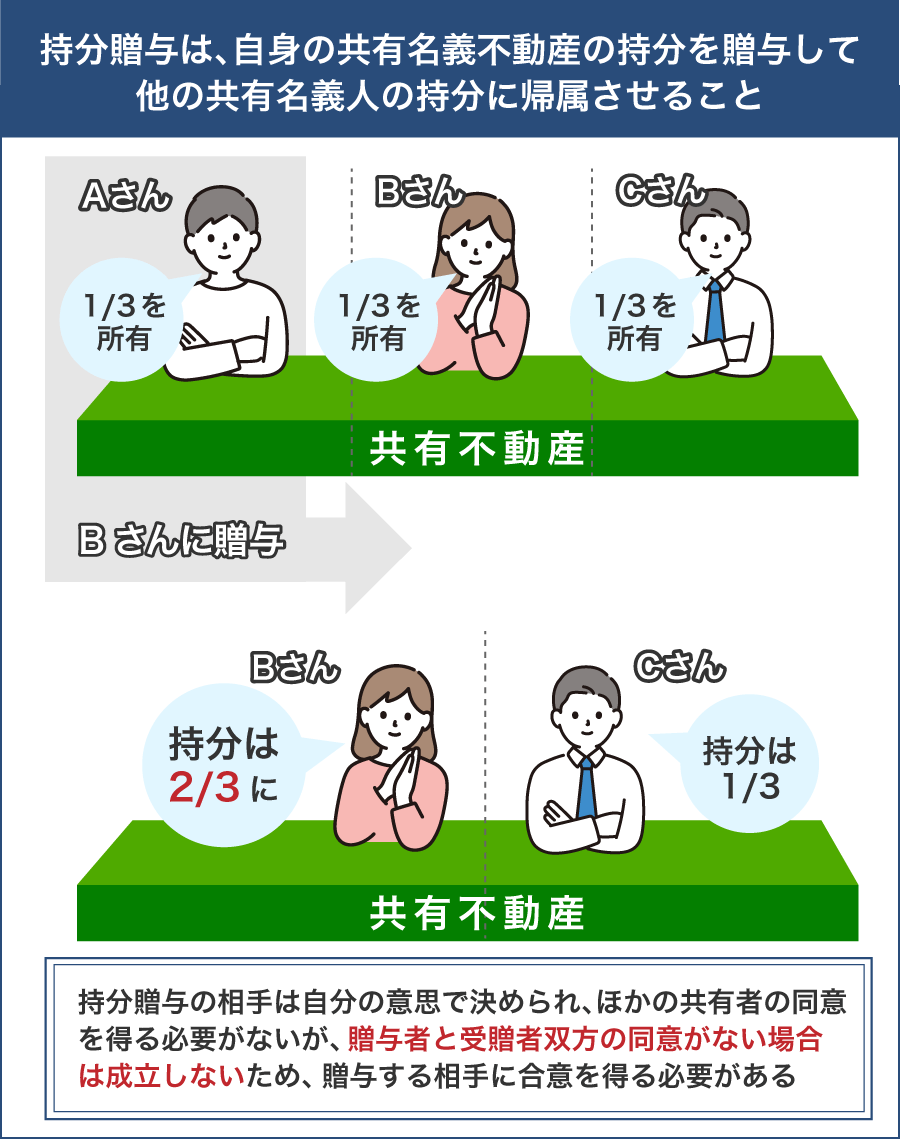

他の共有者に自己持分を贈与する

共有関係を解消する手段として、他の共有者に自己の持分を贈与する方法もあります。贈与は自分の意思で相手を選ぶことができ、他の共有者の同意も必要ありません。

ただし、贈与は贈与者と受贈者双方の合意がなければ成立しないため、贈与する共有者からは合意を得る必要があります。

また、共有持分の贈与も贈与税の課税対象となります。贈与した共有持分の評価額が基礎控除額の110万円を超える場合、贈与を受けた共有者は翌年の確定申告時に贈与税を申告・納税しなければなりません。

共有持分の評価額は非課税枠を大幅に超えるケースが多く、想定以上の贈与額が課される可能性もあるため、事前に贈与する相手に説明しておきましょう。

贈与は無償であるため手軽に思えますが、共有者と交渉したり税負担について考える必要があり、円満に進めるためには慎重に対応しなければなりません。

「他の共有者が不動産を取得することを希望してる」などの特別な事情がなければ、買取業者に持分を買い取ってもらったほうがスムーズに共有状態を解消できます。

まとめ

共有者との協議が合意に至らない場合に、共有物分割請求訴訟は共有状態を解消するための有効な手段となります。

とはいえ、判決によっては必ずしも自分の思う通りの分割方法にならない、訴訟には費用がかかるなどデメリットもあります。

もし不動産を手放してでも共有状態を解消したい場合は、共有持分の売却も視野に入れると良いでしょう。

ただし、共有持分は一般的な不動産仲介業者では買い取ってくれないケースがほとんどです。共有持分は専門の共有名義不動産買取業者へ依頼しましょう。

クランピーリアルエステートなら、共有持分の高値買取が可能です。共有持分の売却を検討しているなら、ぜひ問い合わせてみてください。

よくある質問

共有物分割請求訴訟を起こす条件はありますか?

共有物分割請求訴訟を起こすためには、まず共有者間で協議を行ったうえで合意に至らなかったことを証明する必要があります。協議を行う際には、書面や録音などで記録を残しておくとよいでしょう。

有物分割請求訴訟をせずに共有状態を解消できないのでしょうか?

共有者全員での話し合いを行い、全員が合意すれば売却や分筆、持分買取による単独名義への変更などで共有状態を解消できます。また、自身が共有名義から抜け出したいでのであれば、自己持分を売却・贈与・放棄することでも共有状態を解消できます。

共有物分割請求訴訟にかかる期間はどれくらいですか?

通常は半年から1年程度で判決に至ることが多いですが、共有者間の対立が激しい場合や、共有者が複数人いて審理に時間がかかる場合などは、1年〜2年以上に長期化することもあります。

持分割合が少なくても訴訟を起こせますか?

共有物分割請求訴訟は、持分割合がどれだけ少なくても提起することが可能です。民法第256条においても「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。」と定められており、持分割合に関する制限はありません。

訴訟を起こすと共有者との関係性が悪化してしまいますか?

訴訟は当事者同士が対立構造になるため、共有者との関係が悪化する可能性があります。そのため、話し合いの余地がありそうなら、協議や調停で解決することも検討してみましょう。冷静な話し合いが難しい場合、弁護士に代理で協議を進めてもらうのも一つの手段です。