土地の相続で意見が分かれたときはどうする?土地の分け方から対処法まで徹底解説

土地は現金のように均等に分けることが難しく、相続において意見が分かれやすい財産です。とくに「誰が相続するのか」「評価額はどのように決めるのか」「売却するか残すか」「寄与分・特別受益は考慮すべきか」などの部分で意見が分かれることが多いです。

土地の相続で意見が分かれた場合には、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、土地の分け方について合意を目指すのが基本となります。土地の分割方法は、主に以下の4つがあります。

| 分割方法 | 概要 | おすすめのケース |

|---|---|---|

| 他の遺産と調整 | 土地と他の遺産で金額が均等になるよう調整して分配する方法 | 土地以外にも遺産がある場合 |

| 換価分割 | 土地の売却代金を公平に分配する方法 | 土地が不要な場合 |

| 代償分割 | 土地を相続する人から他の相続人に現金を支払う方法 | 土地の相続人に資金力がある場合 |

| 現物分割 | 土地を物理的に切り分けて分配する方法 | 土地が物理的に分割可能な形状・面積の場合 |

上記いずれかの方法で合意できれば、相続人同士で土地を公平に分配できます。ただし、実際の相続においては相続人全員の合意が得られず、協議が難航するケースも多いものです。

土地の相続で意見が分かれて揉めている場合は、弁護士に相談しながら協議を進めるのが得策です。弁護士に相談すれば協議にも同席してもらうことができ、法的な観点から客観的なアドバイスを受けられます。

一旦は争いを避けるために土地を共有名義で相続する方法もありますが、複数人で土地を持つと売却や活用などの方針をめぐって新たなトラブルが生じるおそれがあります。そのため、共有名義での相続は最終手段と考え、単独で相続するか、相続時に売却する方法がおすすめです。

目次

土地の相続で意見が分かれたときは遺産分割協議で合意を目指すのが基本

土地の相続で意見が分かれた場合は、まず相続人同士で冷静に話し合い、分配方法について合意を得るための遺産分割協議を行うのが基本となります。

遺産分割協議については、民法907条において以下のように定められています。

(遺産の分割の協議又は審判)

第九百七条 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

遺言書が残されている場合は原則としてその内容に従って遺産を分けますが、遺言書がない場合は相続人が協議を通じて遺産をどのように分けるかを決めることが可能です。

遺産分割協議では、「土地を誰が引き継ぐのか」「他の財産をどう調整するのか」など、遺産の分け方について話し合います。相続人全員から同意が得られれば協議で決まった内容を「遺産分割協議書」に記載し、全員が署名・捺印をします。

なお、土地は現金のように均等に分配するのが難しいため、分配方法についても話し合う必要があります。土地の分配方法は、主に以下の4つがあります。

- 土地と他の遺産で帳尻を合わせて分配する

- 換価分割で土地の売却代金を公平に分配する

- 代償分割で土地を相続する人から他の相続人に現金を支払う

- 現物分割で土地を物理的に切り分けて分配する

土地と他の遺産で帳尻を合わせて分配する

土地のように分けにくい遺産を相続する際には、現金や預貯金などの他の遺産を活用して、全体の帳尻を合わせて分配する方法があります。

たとえば、「長男が土地を相続する代わりに、次男や三男には土地の評価額に見合う現金を分配する」といった調整です。

土地と他の遺産で帳尻を合わせて分配する方法のメリットは、土地を売却せずに活用できる点や、相続人同士が納得しやすい公平な形を取りやすい点です。

一方で、調整に使えるほどの現金やその他の遺産が十分に残されていない場合には、この方法は取れません。

また、土地の評価額に対する考え方に差が生まれやすく、金銭的な折り合いがつかずトラブルが生じるおそれもあります。土地を取得する人は「評価額を下げたい」と考える一方、取得しない人は「評価額を上げて他の財産を多めに取得したい」という思惑が生じるためです。

そのため、この方法は土地以外の遺産が十分に残されており、相続人同士での争いを避けられそうな場合におすすめの方法です。

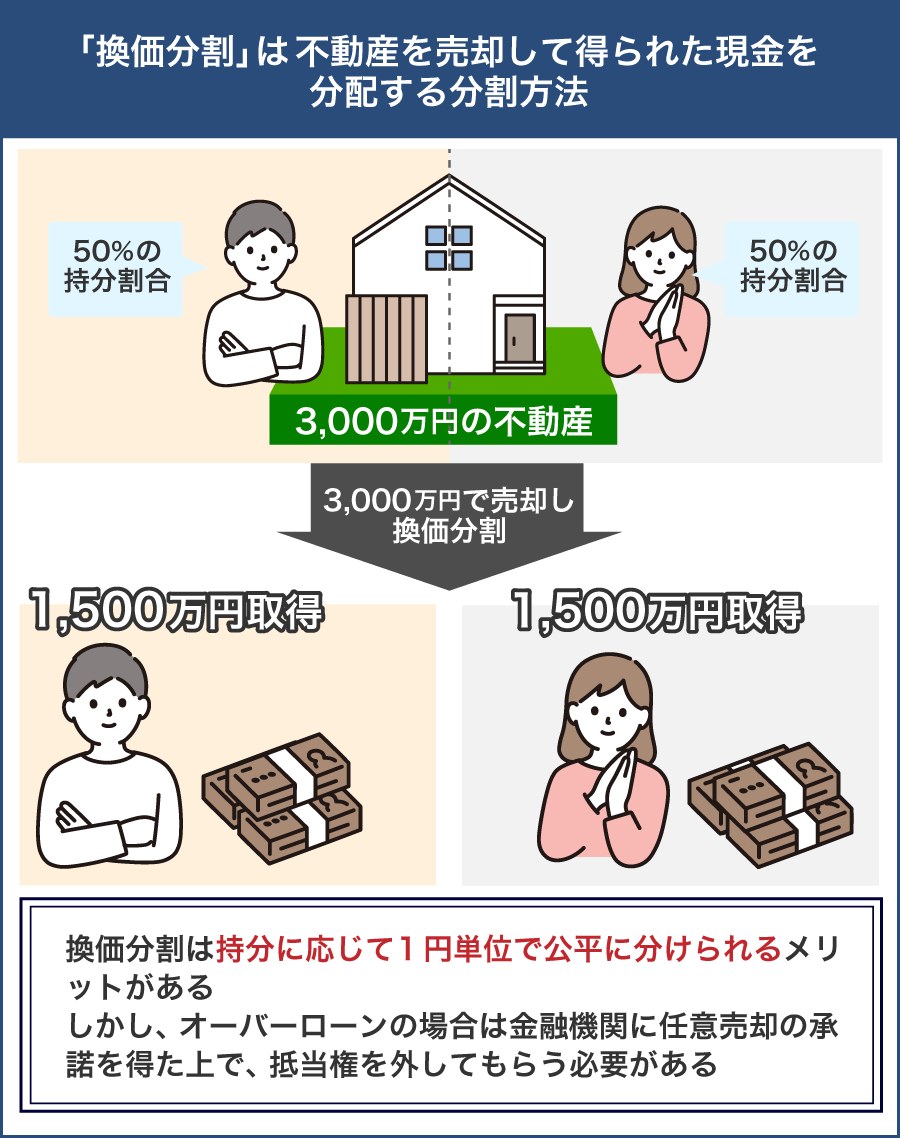

換価分割で土地の売却代金を公平に分配する

換価分割とは、相続した土地を売却して現金に換え、売却代金を相続人で分配する方法です。土地のように分けにくい財産でも、売却することで均等に分けやすくなります。

換価分割のメリットは、土地の使用や管理を誰が担うかで揉めにくく、評価額の違いによる不公平感も生じにくい点です。

たとえば、土地の売却代金が2,400万円で被相続人の子ども2人で相続をする場合、1,200万円をそれぞれが受け取れば均等な分配になります。土地の相続で意見が分かれた場合でも、公平な分配が可能なことから、話し合いがまとまりやすくなります。

一方で、換価分割をするためには相続人全員の同意が必要です。相続開始時点では相続人全員に土地を承継する権利があるため、1人でも売却に反対する人がいると実行できません。

また、売却すると所有権を完全に手放すことになるため、将来的な土地活用もできなくなります。

そのため、換価分割は土地の活用予定がなく不要なケースや、相続人全員の同意が得られそうなケースで向いている方法です。

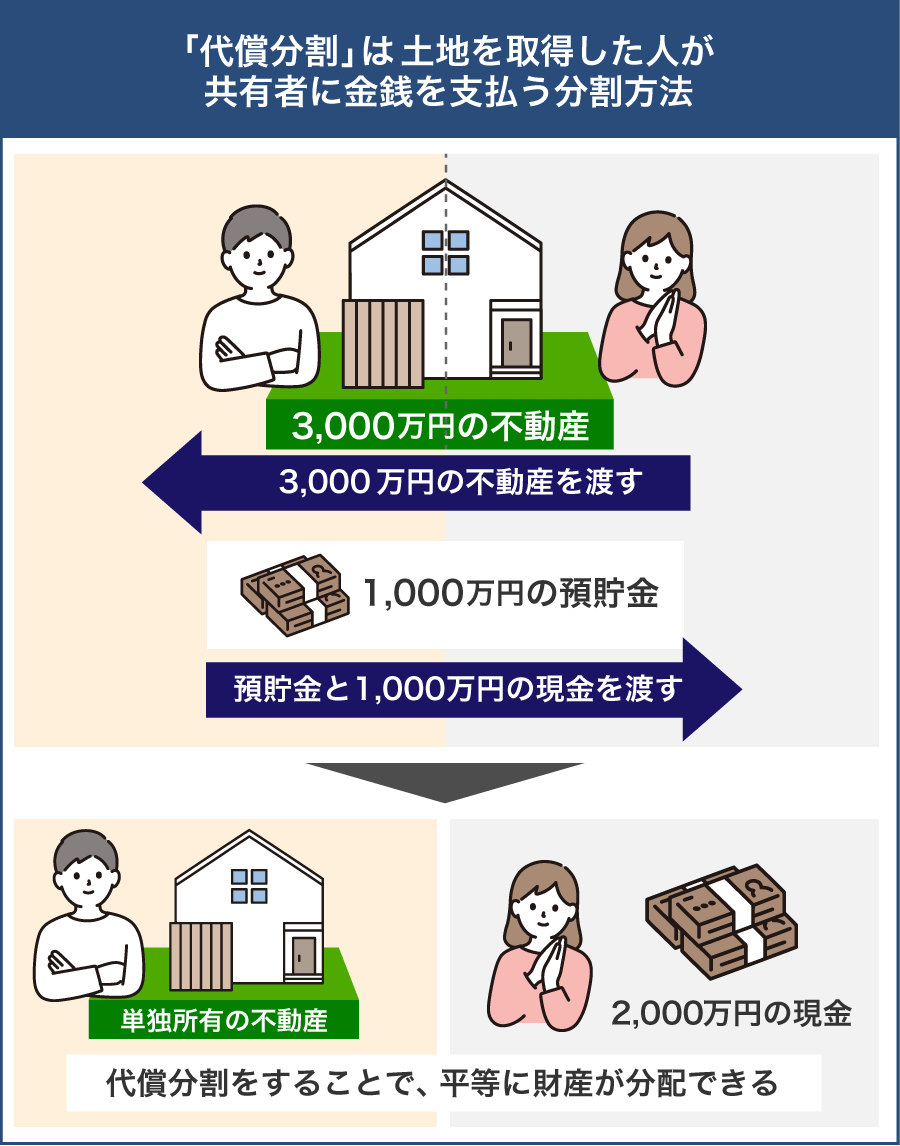

代償分割で土地を相続する人から他の相続人に現金を支払う

代償分割とは、土地を相続したい特定の相続人がその土地を取得し、代わりに他の相続人へ現金を支払ってバランスを取る方法です。

たとえば、土地の評価額が2,200万円で相続人が子ども2人の場合、土地を取得する側がもう一方へ1,100万円を支払うことで、公平な分配になります。「土地を残すか売却するか」で意見が分かれた場合でも、代償分割なら全員が納得できる形で相続できます。

代償分割のメリットは、土地の相続を希望する人の単独名義で土地を承継できる点です。「実家を残したい」「土地を活用したい」などの希望を叶えつつ、土地が不要な相続人は現金を受け取るという形で公平な分配ができます。

一方で、土地を取得する相続人には相応の現金が必要になるため、資金が不足していると実行はできません。また、土地の評価額に対する認識が相続人同士で異なると、代償金の金額をめぐって意見が分かれやすくなります。

代償分割は、土地を自分が相続したい人がいる場合や、代償金を支払えるだけの資力がある場合に向いている方法です。

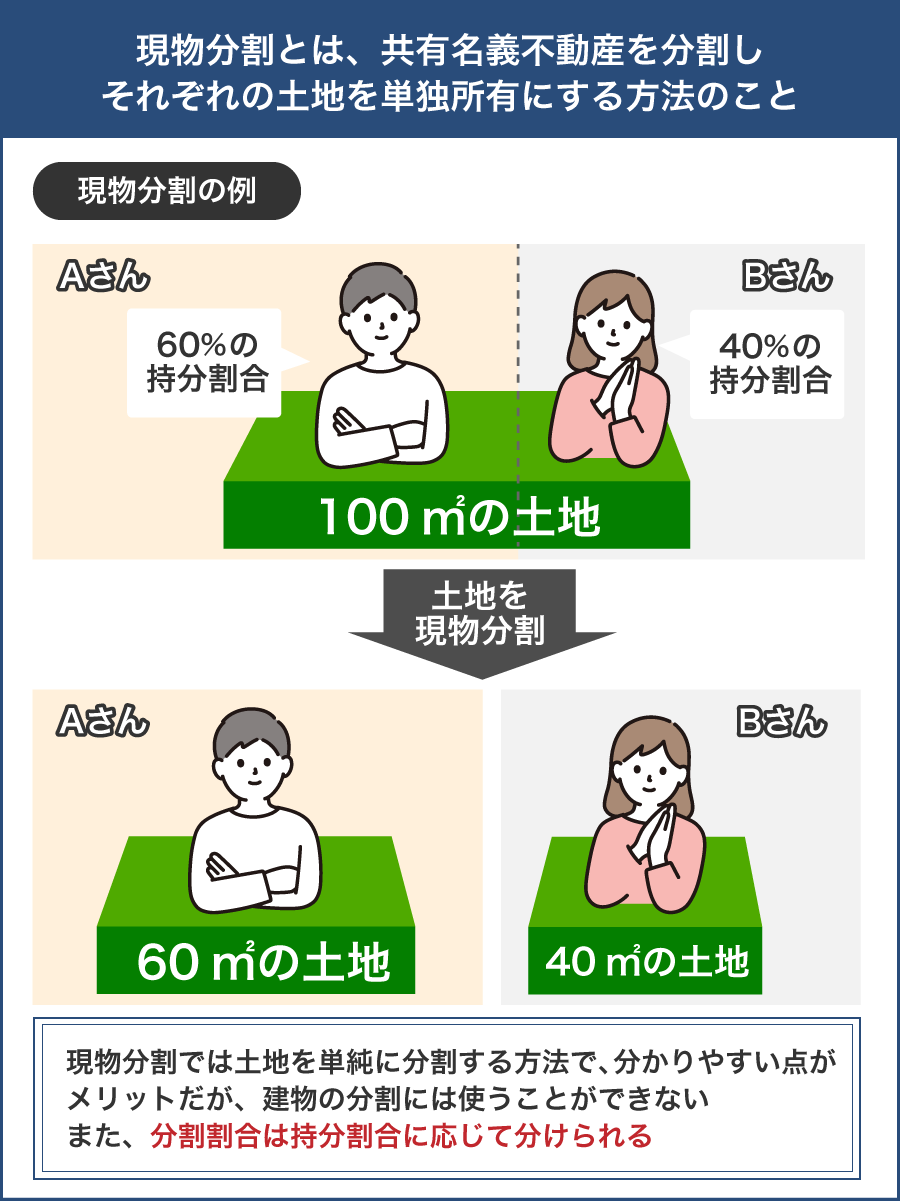

現物分割で土地を物理的に切り分けて分配する

現物分割とは、土地を物理的に切り分け、複数の相続人がそれぞれの単独名義で相続する方法です。

たとえば、200㎡の広さがある土地を相続人2人で分ける場合、土地を100㎡ずつの区画に分け、それぞれが独立した土地として相続する形になります。登記簿上でも別々の土地として扱われるため、相続後の管理や売却も個別に行うことが可能です。

現物分割のメリットは、土地を手放す必要がなく、相続後も各相続人がそれぞれの区画を自由に使える点にあります。

「自宅用地として使いたい」「賃貸として収益化したい」などで意見が分かれた場合でも、分筆して単独名義の土地にすれば、相続人同士で同意を得る必要はありません。

ただし、相続する土地が狭い場合は分筆を実行するのが難しくなります。また、土地の形状が台形や三角形など不整形地の場合にも、切り分けることで土地の価値が下がってしまうおそれがあります。

さらに、同じ敷地内でも「道路に面している区画」と「面していない区画」では価値が大きく異なります。分筆後の区画ごとの評価額に差が生じることで、公平な分配にならない可能性もある点には注意が必要です。

このように、現物分割は相続する土地が分筆しやすい面積・形状であることが大前提となります。また、分筆することで土地の評価額にどのような影響があるのかも踏まえて検討する必要があるため、土地家屋調査士など専門家に依頼することをおすすめします。

土地の相続で意見が分かれやすいパターン

土地の相続では、相続人それぞれの事情や価値観が異なるため、話し合いの途中で意見が分かれやすくなります。感情的な状態で協議を進めてしまうと、相手の主張を受け入れにくくなり、いつまでたっても合意に至ることができません。

冷静に協議を進めるためには、「相手がどのような理由でその意見を主張しているのか」を事前に把握しておくことが大切です。

弊社に寄せられたご相談のなかから、土地の相続で意見が分かれやすいパターンを以下にまとめているため、現在の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

- 土地の売却が必要なケース

- 土地の評価額が相続人間で異なるケース

- 土地の相続を主張する相続人が複数人いるケース

- 相続人が寄与分を主張しているケース

- 相続人が特別受益を主張しているケース

土地の売却が必要なケース

土地の維持が難しい場合や、現金が必要な事情がある相続人がいる場合には、売却の可否をめぐって意見が分かれやすくなります。

弊社でもご相談が多いのが「売却して現金で分けた方が公平」と考える人と、「思い入れがあるから残したい」と感じる人で意見が分かれたというパターンです。具体的な事例は以下のとおりです。

兄は生活が苦しく「売却して現金を分けたい」と希望しています。一方、弟は「自分が育った実家なので残したい」と主張しており、双方の意見が真っ向からぶつかってしまいました。

このようなケースにおいて、双方がどのような理由で意見を主張しているのかを以下にまとめました。

| 売却したい側の意見 | 売却に反対する側の意見 |

|---|---|

| 土地が不要なので現金化したい | 思い入れがあるので売りたくない |

| 固定資産税や管理費の負担を避けたい | 維持費は相続人同士で公平に負担すれば良い |

| 手早く現金で分配したい | 土地の活用で長期的に収益を得たい |

| 生活が苦しく、現金化して生活費に充てたい | お金には困っていないため土地を残したい |

売却を望む人は、経済的な事情や公平性を重視する傾向があります。一方、売却に反対する人は、実家への思い入れや将来的な利用価値を考慮することが多いです。お互いの価値観がまったく異なるため、協議をしても平行線をたどりやすくなります。

売却の可否で意見が分かれたときは、感情論だけで進めず、維持費の試算や今後の活用計画、売却金額の見積もりなどを整理し、冷静に話し合いを進めることが大切です。必要に応じて相続に詳しい不動産会社などの専門家も交えながら、方針を固めていきましょう。

土地の評価額が相続人間で異なるケース

土地の相続では、相続人同士で「土地の評価額をいくらと考えるか」が食い違い、協議が進まなくなることがあります。

とくに、代償分割や他の遺産で帳尻を合わせる方法を検討しているときには、相続人同士で評価額に対する思惑が交錯しやすいです。具体的な事例は以下のとおりです。

弟は「実勢価格なら2,800万円はする」と主張する一方、兄は「周辺の相場を見ると2,200万円程度ではないか」と反論します。土地の評価額が決まらないため、代償金の金額も折り合いがつかず、協議が停滞してしまいました。

このようなケースにおいて、双方がどのような理由で意見を主張しているのかを以下にまとめました。

| 評価額が高いと考える側 | 評価額が低いと考える側 |

|---|---|

| 代償金の金額を少しでも増やしたい | 代償金の負担が増えるのは避けたい |

| 現金など他の財産を多めに取得したい | 土地の他に現金も取得したい |

| 地価の上昇率を考慮して評価額を決めたい | 維持管理費も踏まえて評価額を決めたい |

土地の評価方法には「固定資産税評価額」「路線価」「公示価格」「実勢価格(時価)」など複数の基準が存在します。

どの基準を採用するかによって評価額に差が生まれるため、特定の相続人が土地を取得する場合、それぞれが自分にとって都合の良い基準を採用する傾向にあります。

たとえば、代償金を支払う側は評価額を下げて負担を減らしたいと考える一方、受け取る側は評価額を上げて代償金を増やしたいと考えるものです。このように、相続人の立場がそれぞれ異なることから、土地の評価額は意見が分かれやすいポイントです。

土地の評価額で意見が分かれたときは、「どの基準で金額を判断するのが公平なのか」を相続人同士で冷静に話し合いましょう。どうしても折り合いがつかない場合、家庭裁判所に申し立てて不動産鑑定をしてもらうという方法もあります。

土地の相続を主張する相続人が複数人いるケース

土地を相続したい相続人が複数いる場合、それぞれが「自分こそ相続すべきだ」と考え、話し合いがまとまりにくくなります。

とくに、実家の土地や収益性のある土地など、思い入れがあったり価値が高かったりすると希望者が増えやすく、協議が長期化しやすいパターンです。具体的な事例は以下のとおりです。

兄は「自分が長男なのだから土地を相続すべき」と主張し、妹は「自宅として住み替えたい」と考え、弟は「将来のために土地を資産として持っておきたい」と希望しています。3人とも土地の相続を強く望んでおり、話し合いが進まなくなってしまいました。

このようなケースにおいて、土地の相続を希望する人がどのような理由で意見を主張しているのかを以下にまとめました。

| 相続人Aの意見 | 相続人B(またはC)の意見 | |

|---|---|---|

| 長子が土地を取得するべき | 土地の相続に生まれ順は関係ない | |

| 自宅として長期的に使いたい | すでに家を出ており自宅としての活用はできない | |

| 資産として土地を持っておきたい | 土地を相続するならすぐに活用するべき |

土地の相続は、相続人の考え方や立場などによって重視するポイントが大きく異なる資産です。

今回の事例でいうと、兄のように家督相続を根拠に土地の相続を希望する人もいれば、妹のように生活上の必要性から相続を望む人、弟のように資産性を重視する人もいます。それぞれの希望が根本的に異なるため、同じ土地でも価値観の差から話し合いが平行線になりやすいです。

複数の相続人が土地を希望する場合は、まず相続人全員の「土地を相続したい理由」を明確にし、優先すべきポイントを整理することが大切です。たとえば、現代の民法では家督相続制度は撤廃されているため、兄の主張は通りません。

そのうえで、代償分割や換価分割といった選択肢も含め、土地を相続する以外の形で公平に調整できる方法がないかを検討すると話し合いが進みやすくなります。

相続人が寄与分を主張しているケース

相続人の中に「自分は被相続人のために特別な貢献をしてきた」と考える人がいる場合、寄与分の扱いをめぐって意見が分かれやすくなります。

寄与分とは、被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人が法定相続分よりも多めに財産を取得できる制度のことです。たとえば、被相続人の介護や生活支援、無給での家業の手伝いなどが該当します。

寄与分は民法で定められている制度ですが、遺産分割においては「本当に財産の維持・増加に貢献したのか」「どの程度の貢献度だったのか」で意見が分かれ、協議が難航することがあります。具体的な事例は以下のとおりです。

一方、遠方に住んでいた弟と妹は「感謝はしているが、遺産の分配は平等であるべき」と考えており、協議が停滞してしまいました。

このようなケースにおいて、各相続人がどのような理由で意見を主張しているのかを以下にまとめました。

| 寄与分を主張する側 | 寄与分を認めたくない側 | |

|---|---|---|

| 介護に多くの時間と労力をかけたので、その分を考慮すべき | 実家に住んでいたのだから介護は当然の範囲内 | |

| 介護にかかった費用も負担しており不公平に感じている | 実際にどの程度の費用がかかったのかがわからない | |

| 介護によって遺産の維持・増加に貢献した | もともと持っていた土地と介護に関連性はない |

寄与分が法的に認められるためには、「被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしたこと」を客観的に証明する必要があります。たとえば、介護であれば、医師の診断書や介護サービスの明細書、介護内容の記録などが証拠となります。

証拠が残っておらず、さらに他の相続人が寄与分の考慮に反対している場合は感情的な争いに発展しやすく、話し合いが平行線をたどってしまうことが多いです。

相続の際に寄与分を主張するためには、他の相続人を説得するためにも「被相続人に特別な寄与をしたという証拠」を必ず残しておきましょう。証拠が残っていれば、仮に調停や審判に発展した場合でも有利に話し合いを進めやすくなります。

話し合いで揉めたときは、相続に詳しい弁護士に「現在の状況で寄与分が認められるかどうか」「認められるとしたら財産の割合はどうなるのか」などを相談してみましょう。

相続人が特別受益を主張しているケース

相続人が「生前に多くの援助を受けていたのだから、その分を相続で調整すべき」と考え、特別受益を主張するケースでは、他の相続人と意見が大きく分かれることがあります。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人の生前に特別な贈与を受けていた場合に、その分を相続で差し引いて調整する制度のことです。遺贈や生前贈与、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与がこれに該当します。

たとえば「マイホーム購入時に資金を援助してもらった」「高価な自動車をプレゼントしてもらった」などは特別受益とみなされる可能性が高いです。一方、扶養の範囲内の生活費や学費援助などは特別受益とはみなされないケースが多いです。

このように、特別受益は金額や範囲の判断が難しく、相続人同士で意見が分かれやすくなります。具体的な事例は以下のとおりです。

兄は「弟は親から住宅購入費の援助を受けていたのだから、土地は自分が相続すべき」と主張しています。一方、弟は「頭金を払ってもらっただけなのに、土地を譲るのは納得できない」と反論し、意見が分かれてしまいました。

このようなケースにおいて、双方がどのような理由で意見を主張しているのかを以下にまとめました。

| 特別受益を主張する側 | 特別受益として認めたくない側 |

|---|---|

| 自分は援助を受けていないので土地を相続したい | 援助の金額と土地の評価額が見合っていない |

| 相続時に差を埋めないと不公平 | 援助を受けただけで土地を譲るのは不公平 |

| 援助の金額に合わせて土地の取り分を増やしたい | 援助と土地の価値は単純に比較できない |

被相続人から贈与を受けたからといって、必ずすべてが特別受益に該当するとは限りません。贈与の目的や金額、家庭の状況などから総合的に判断するため、相続人の捉え方に大きな差が生じやすくなります。

特別受益をめぐって意見が分かれた場合は、まず贈与の内容を客観的に整理しましょう。住宅購入や婚姻関連の費用など、典型的に特別受益と判断されやすい援助がある場合は、領収書・振込記録など証拠の有無を確認してみてください。

特別受益を判断するためには専門的な知識も必要であるため、相続人同士の意見がまとまらないときは弁護士の意見を聞くのも一つの手段です。

土地の相続で意見が分かれたときは弁護士に相談するのも得策

土地の相続で意見が分かれたまま協議を続けていると、感情的になって話し合いが前に進まなくなることがあります。

このような状況に陥った場合は、早い段階で弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けながら協議を進めることも検討しましょう。弁護士は調停などの裁判手続きだけでなく、遺産分割協議の段階でも相続人の代理人として交渉を依頼することが可能です。

弁護士が同席することで、相続人同士では伝えづらい主張を代わりに整理して伝えてもらえるメリットがあります。「土地を売却したい」「残したい」など意見が分かれやすいポイントについても、一つずつ整理しながら協議を進めてもらえます。

また、寄与分や特別受益など判断が難しい部分についても、法的な観点を踏まえて調整してもらうことができます。調停や審判となった場合の見通しを踏まえて助言してもらえる点も、大きなメリットといえるでしょう。

さらに、弁護士が介入することで、他の相続人が話し合いに応じやすくなるという効果があります。相続では感情的な対立も多く、「自分の言い分を理解してもらえない」という不満が積もりやすいものです。第三者である弁護士が間に入ることで、お互いが冷静になり、土地の相続で意見が分かれた状態から抜け出すきっかけになることも多いです。

土地の相続で意見の対立が続いており、遺産分割協議を進めるのが難しいと感じたときは、弁護士への相談を検討してみてください。

遺産分割協議をしても意見が分かれてしまったときの対処法

土地の相続について何度話し合っても意見が分かれ、遺産分割協議が前に進まないこともあります。価値観の違いや土地への思い入れ、今後の利用方針などがかみ合わないと、相続人同士だけで合意を目指すのは難しくなることがあります。

そのような状況では、無理に話し合いを続けるのではなく、別の方法で解決を図ることも検討しましょう。具体的な対処法と向いているケースは以下のとおりです。

| 対処法 | 向いているケース |

|---|---|

| 土地を共有名義で相続する | ・複数の相続人が土地の相続を希望している ・土地を売却するかどうかで意見が分かれている ・活用方法は相続後にゆっくり話し合いたい ・管理や維持費を複数人で負担したい |

| 家庭裁判所に調停を申し立てる | ・話し合いが何度も決裂して前に進まない ・相続人全員の主張が強く、歩み寄りが難しい ・感情的な対立に発展している |

土地を共有名義で相続する

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合、ひとまずの落としどころとして土地を共有名義で相続する方法があります。

共有分割とは、土地を相続人同士で持分という割合に分け、それぞれの名義を登記する方法です。たとえば持分を2分の1ずつで相続すれば、双方が土地全体を利用する権利を持つ形になります。

共有名義にするメリットは、誰か一人が土地を独占する形にならないため、話し合いが難航している場面でも相続人全員の同意を得やすい点です。また、あとで状況が変わったときに売却や分割を検討できるため、「今すぐに結論を出せない」という場合にも選びやすい方法です。

一方で、共有分割にはデメリットも多く、土地の利用方法や管理費の負担など共有者同士で意見が分かれ続けるおそれがあります。また、誰かが土地を売りたいと思っても他の共有者が反対すると手続きが進まないといった問題も起きやすくなります。

さらに、特定の共有者だけが土地を利用している場合、持分に応じた賃料相当額の支払いが求められることもあり、予期せぬトラブルにつながることもあります。

上記のことから、共有持分の買取を専門とする弊社としては、共有者同士の関係が良好で今後も長く協力し合える見込みがある場合を除き、共有名義はあまりおすすめできません。

とくに、遺産分割協議で意見が分かれているような状況では、共有状態そのものが将来的なトラブルの火種になりかねません。まずは単独名義での相続や売却ができないかを話し合い、どうしても難しい場合にのみ、共有名義での相続について検討しましょう。

家庭裁判所に調停を申し立てる

相続人同士の話し合いだけではどうしても合意に至らない場合には、家庭裁判所を利用して問題を解決する方法があります。

たとえば「遺産分割協議がまとまらない」「相続人がそもそも協議に参加してくれない」といった状況では、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて調停委員を介して話し合いを進めます。

遺産分割調停では、裁判所が選任した調停委員が相続人双方の主張を整理し、中立的な立場から歩み寄りのポイントを探ります。第三者が介入することで冷静な話し合いがしやすくなり、協議では埋まらなかった溝が解消されるケースも少なくありません。

調停でも解決できない場合には、最終的に審判へ移行します。審判では、提出された資料や相続人の主張を踏まえ、裁判官が法令に基づいて遺産の分け方を決定します。審判で示された結論には強制力があるため、相続人同士で意見が分かれている状態でも、最終的な区切りをつけることが可能です。

話し合いが平行線をたどり続けている場合や、感情面の対立が強く協議の継続が難しい場合には、調停や審判といった裁判所の手続きを検討することも選択肢の一つです。

土地の売却を視野に入れているときは士業と連携する買取業者に相談するのも得策

土地の売却を視野に入れているときは、弁護士や司法書士などの士業と連携する専門の買取業者に相談するのも一つの手段です。

とくに土地の相続で意見が分かれたという状況下では、相続人同士の交渉や、必要な手続きの段取りなどを法的な観点から専門的にサポートしてもらえることから、専門業者への依頼が効果的です。

すでにトラブルに発展している案件でも、専門家と協力して対応できる体制が整っているため、当事者がすべてを抱える必要がありません。

また、共有名義ですでに土地を相続している場合でも、士業と連携している専門の買取業者ならスムーズに対応してもらえます。共有名義の土地は扱いが難しいことから一般的な不動産会社では敬遠されやすいのですが、専門業者であれば取り扱いに慣れているため、柔軟に買取に応じてもらえます。

土地の売却を視野に入れている場合や、相続人同士の意見が分かれすぎて協議が進まないと感じている場合には、士業と連携する買取業者に相談することを検討してみてください。

まとめ

土地の相続で意見が分かれたときは、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意を目指すのが基本となります。相続人それぞれの意見を取りまとめ、全員が納得できる落としどころを探りましょう。

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合には、弁護士に相談して土地の分割方法や平等な分け方についてアドバイスを受けることで、協議が進みやすくなります。また、遺産分割協議に同席してもらい、客観的に状況を整理しながら話し合いを進めるのも一つの手段です。

どうしても土地の分け方が決まらない場合、共有名義で相続する方法や家庭裁判所の調停・審判を利用する方法もあります。しかし、これらは将来的なトラブルや相続人同士の関係性の悪化につながりかねないため、あくまで協議がまとまらないときの最終手段と考えましょう。

なお、土地の売却を視野に入れている場合には、士業と連携している不動産買取業者へ相談するのもおすすめです。相続の手続きや相続人との交渉、売却手続きまで一括で任せられるため、複雑になりがちな土地の相続をスムーズに進められます。

よくある質問

土地の相続で意見が分かれたまま放置するとどうなりますか?

相続登記(名義変更)は法律によって義務化されているため、土地の相続で意見が分かれたまま放置してしまうと、10万円以下の過料が科せられます。具体的には、土地の所有権を取得したことを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

また、協議が進まないまま時間が経つと、相続人のうち誰かが亡くなり新たな相続が発生する可能性があります。相続人の数が増えることで権利関係が複雑化し、さらに話し合いが難しくなるリスクが高まります。

弁護士に相談した場合、費用は誰が支払うのですか?

遺産分割協議のサポートや調停の代理などで弁護士に依頼した場合、弁護士費用は依頼した本人が負担するのが基本です。ただし、費用の負担方法について法律で明確な決まりがあるわけではなく、相続人同士の合意があれば全員で費用を分担することも可能です。

遺言書があるのに意見が分かれた場合はどうすればいいですか?

遺言書が残されている場合は、基本的にその内容に従って相続を進めるのが原則です。

ただし、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人は遺留分を請求する権利があります。また、遺言書に不備があったり作成時の判断能力が疑われたり、無効となるようなケースでは、遺産分割協議で土地の相続について話し合うことになります。