私道持分とは?想定されるトラブルやその対処法を解説

私道持分とは、1つの私道に複数の土地が接している場合に、それぞれの土地所有者が私道を利用できるように設定した持分権のことです。

私道は個人が所有している道路のことであり、原則として所有者もしくは所有者から許可を受けた方しか利用できません。そのため、私道に接している土地を所有する場合、私道持分の有無について確認しておくことが大切です。

もしも私道持分を保有していない場合は、私道所有者から通行の承諾が得られなかったり、通行料の支払いを求められたりなど、トラブルに発展する可能性があります。また、私道で掘削工事をして配管を通すためには所有者に通知のうえ、必要に応じて償金を支払わなければなりません。

結果として不動産としての資産価値が下がるため、私道持分のない土地は買い手が見つかりにくく、売却できない状態に陥るケースも多いです。

そのため、私道部分がない不動産を売却する場合、あらかじめ通行と掘削の承諾を得るか、私道持分を取得することが重要です。

ただし、当事者間の交渉で通行や掘削の承諾を得ることが難しい場合もあります。その場合は不動産取引や私道に絡む紛争に強い弁護士に相談することも考えましょう。面倒事を避けてスピーディーに売却したいときには、訳あり不動産専門の買取業者への依頼がおすすめです。

本記事では、私道持分の概要や私道持分を保有するメリット、デメリット、通行承諾が得られないときの対処法について詳しく解説します。

目次

【私道持分を理解する前に】私道と公道の違いとは?

私道は個人や法人が所有している道路であるのに対し、公道は国や地方公共団体が所有している道路のことをいいます。私道と公道の主な違いをまとめると以下のようになります。

| 公道 | 私道 | |

|---|---|---|

| 管理者 | 自治体 | 個人 |

| 道路法の適用 | 適用あり | 公道と接続している私道は適用 (それ以外は適用なし) |

| 維持管理・費用負担 | 自治体 | 所有者個人 |

公道には、道路法に規定される国道や都道府県道、市町村道、高速自動車国道のほか、農道や林道なども含まれます。

公道の維持管理は設置者である自治体が行うため、たとえば道路に穴があいた、地震によって亀裂が生じたなどの場合、自治体の土木担当者が修繕します。

また、公道はすべての人が利用することが前提で整備されているため、利用者の制限もなく誰でも利用可能です。

一方の私道は、個人や法人が私的に所有・利用するための道路で、主に土地の所有者が設置・維持管理します。

私道は私道所有者または私道の所有者が通行を認めた人のみが利用できる道路なので、許可がなければ通行はできません。

私道が設置される代表的なケースに、大規模な造成地を分譲して土地、建物を販売するケースがあります。前面道路は必ずしも公道である必要はないため、宅地の分譲業者は私道を整備して土地とあわせて販売します。

私道持分とは?

私道持分とは、1つの私道に複数の土地が接道している場合に、それぞれの土地所有者がその私道を利用するための権利です。

たとえば私道に複数の土地が接している場合、1人の所有者のみが私道の所有権を持つと、ほかの土地の所有者は通行の承諾を得なければなりません。

そこで私道持分として土地の所有権を複数人に分配すれば、全員が平等に私道を利用できます。土地が私道に接している場合は、私道持分も保有していることが一般的です。

私道持分の有無は公図や登記簿で調べられる

私道持分の有無が分からない場合、公図や登記簿で調べることができます。

調べ方の手順は以下のとおりです。

- 法務局で公図を取得する

- 公図から私道の地番を調べる

- 私道の地番の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する

まず法務局で公図を取得し私道の地番を調べ、その地番の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば、私道(土地)の所有者や共有持分が分かります。

公図とは土地の位置や形状を確定するための地図のことであり、法務局に備え付けられているものです。公図の分類には「地図(法第14条1項)」と「地図に準ずる図面」の2種類がありますが、どちらでも私道の地番を調べられます。

登記簿謄本は、不動産取引の安全のために所有者の情報やその不動産に設定されている権利が記載された書類です。法務局に備え付けられ、所有者でなくても誰でも閲覧できます。

なお、公図および登記簿謄本のいずれも法務局で取得できるほか、インターネットで取得することも可能です。

私道持分の所有方法は2種類

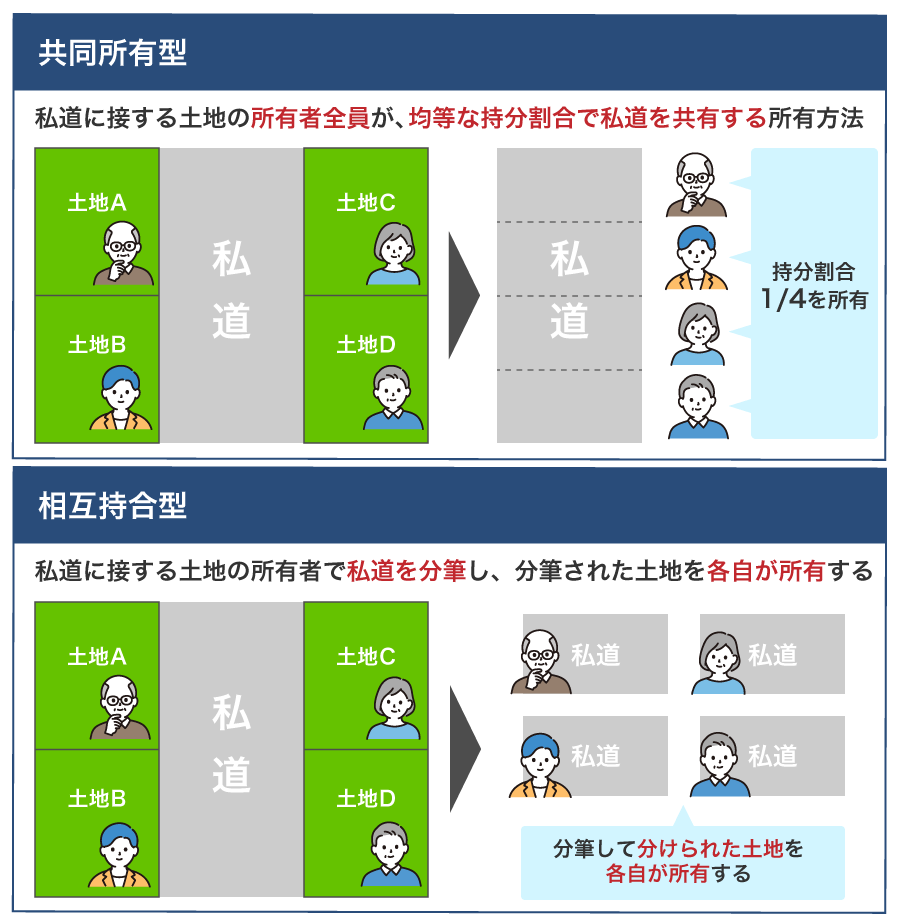

私道持分の所有方法には「共同所有型」と「相互持合型」の2種類があります。

| 所有方法 | 概要 |

|---|---|

| 共同所有型 | 私道に接する土地の所有者全員が、均等な持分割合で私道を共有する |

| 相互持合型 | 私道に接する土地の所有者で私道を分筆し、分筆された土地を各自が所有する |

それぞれの所有方法について、次の項目から詳しくみていきましょう。

共同所有型│複数の共有者が1つの私道を均等に所有している状態

共同所有型は、その私道に接する土地の所有者全員が、均等な持分割合で共有する形態です。

たとえば1つの私道に5つの土地が接道している場合、私道持分はそれぞれ1/5ずつとなり、維持管理を全員で行います。登記上は、該当する地番の私道をそれぞれ1/5ずつなどで所有する共有名義となります。

共同所有型の場合、私道を物理的に改変するような行為(変更行為)を行う際には、他の共有者全員の同意が必要です。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用:e-Gov法令検索

一方、共有物に変更を加える行為の中でも、形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の過半数で決定することが可能です。

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

引用:e-Gov法令検索

危険樹木の伐採・撤去のほか、アスファルト舗装なども「軽微な変更行為」に該当するため、私道持分の過半数から同意を得られれば実行できます。

相互持合型│分筆した私道をそれぞれ単独で所有している状態

相互持合型は、1つの私道を接する土地の所有者の数で分筆し、土地所有者は分筆されたそれぞれの土地を所有する形態です。

共同所有型のように1つの私道を全員で共有するのではなく、分筆した私道の所有権をそれぞれの土地所有者が有します。

相互持合型の場合、公道に接する私道部分を所有しない土地所有者は、公道に出るまでに他人の私道を通らなければなりません。

そのため、他人の私道を使用する権利を明確にするために、通行地役権(民法280条)を設定します。通行地役権とは、自分の土地(要役地という)の利便性を高めるために、他人の土地を通行する権利のことです。

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

引用:e-Gov法令検索

具体的な土地の利用方法や使用できる範囲を契約で取り決め、その内容を登記することで通行する権利を主張できます。

なお、地役権は民法における「物権」で登記することが可能です。物権とは、物を直接支配する権利をいい、特定の人に特定の行為を請求できる「債権」と異なり、すべての人に対して権利を主張できます。

つまり、通行に使用している私道の所有者が売買等で変わった場合でも、通行地役権を登記していれば新しい所有者にも道路の使用を主張できるということです。

このように相互持合型であっても私道を問題なく通行できるのですが、それぞれの私道持分が明確である分、トラブルに発展する可能性が高い形態といえます。

そのため、分譲地を開発する業者などは、それぞれの土地所有者間でトラブルになりにくい販売方法をとっている場合があります。

たとえば宅地と私道を売却する際に敷地と離れた場所の私道部分をセットで販売したり、公道に近い土地所有者には公道から離れた私道部分をセットで販売したりなどです。

私道持分を保有するメリット

私道持分を保有することには、不動産の利用価値や資産価値に直結する複数のメリットがあります。

- 1. 道路を通行・利用する権利が法的に保証される

- 2. 建築・建て替えがスムーズになる

- 3. 金融機関から不動産の資産価値が高く評価されやすい

- 4. 売却しやすく、買主が見つかりやすい

- 5. 将来的なトラブル回避につながる

1. 道路を通行・利用する権利が法的に保証される

私道持分があるということは、その道路の一部を法的に「共有」していることを意味します。

このため、一般的には通行や掘削、上下水道・ガス管などのライフラインの敷設といった道路の利用について、他の所有者から個別に許可を得ることなく行える場合が多くなります。

ただし、工事の規模や内容、共有者間の取り決め等によっては、他の共有者の同意や償金の支払いが必要となる場合もあるため、事前に状況を確認することが望ましいでしょう。

2. 建築・建て替えがスムーズになる

建築基準法では、原則として建物を建てるためには「接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接すること)」を満たす必要があります。

接道している道路が私道であっても、建築基準法上の「道路」として認定されていれば、建築は可能です。

ただし、当該私道に対する通行や掘削の権利をどのように確保しているかが問題になることがあります。持分がない場合には、建築確認申請時に道路所有者から通行やライフライン敷設に関する承諾書の提出が求められるケースもあります。

一方で、私道に共有持分を保有していれば、通行や敷設の権利が認められることが多く、原則として他者から個別の承諾を得る必要がないため、建て替え時に手続きがスムーズに進むという大きなメリットがあります。

ただし、工事の内容によっては、他の共有者との協議が必要になる場合もあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

3. 金融機関から不動産の資産価値が高く評価されやすい

私道持分がある土地は、権利関係が明確であるため、第三者にも安心して利用・購入されやすくなる傾向があります。

特に、私道が接道義務を満たしている場合、持分がないと通行やインフラ利用に関する法的根拠が不明確になるため、金融機関は価値が低い物件と判断し、担保評価を引き下げるケースがあります。

一方、私道持分を有している物件であれば、こうした懸念が少ないため、金融機関からの評価が比較的高くなりやすく、住宅ローン審査でもプラスに作用する可能性があります。

4. 売却しやすく、買主が見つかりやすい

不動産を売却する際、私道持分の有無は買主にとって非常に重要な判断材料の一つです。

私道持分がない場合、たとえば「インフラの修繕や敷設に際して他人の許可が必要」「通行の法的根拠が不明確」など、将来的なトラブルへの懸念から敬遠されることもあります。

一方、私道持分を保有していることで、こうした不安要素が軽減され、買主にとって法的に安心して購入しやすい物件と評価される傾向があります。

その結果として、売却価格が安定しやすくなったり、比較的スムーズに買い手が見つかるケースも少なくありません。

5. 将来的なトラブル回避につながる

私道は複数の所有者による共有となっているケースが多く、持分を保有していない場合には、通行の権利が不明確になり、関係者との間でトラブルが生じるリスクがあります。

特に、相続や売却などで道路の所有者が変更された場合、それまで黙認されていた通行が新たな所有者によって拒否されるといった問題が発生する可能性もあります。

私道の持分を保有していれば、法的にも通行や一部の管理に関する権利が認められやすくなるため、将来的なトラブルを未然に防ぐ意味でも有効です。

私道持分を保有するデメリット

一方、私道持分を保有することにはデメリットもあります。

- 私道の整備費を負担する必要がある

- 固定資産税を負担する必要がある

私道の整備費を負担する必要がある

私道持分の所有者には、道路の維持管理をする義務があります

たとえば道路に亀裂や陥没が生じた際は、所有者が共同で費用を負担して修繕しなければなりません。

もしも道路の亀裂や陥没を放置して事故が起きた場合、私道の所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。

また、維持管理の負担をめぐって他の共有者とトラブルになる可能性がある点もデメリットといえるでしょう。

固定資産税を負担する必要がある

私道は固定資産であるため、私道持分の所有者は、固定資産税・都市計画税(以下固定資産税)を負担しなければなりません。

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産等の所有者に対して課される税金で、4~6月頃に各市町村から納税通知書が送られてきます。

私道を共有している場合は代表者に納税通知書が送られ、代表者が他の共有者からそれぞれの負担分を回収して納付します。

この場合、地方税法によって共有者全員が連帯して全額を納税する義務を負います。そのため、支払いを拒否する共有者がいた場合、他の共有者で立て替えなければならない点に注意が必要です。

なお、私道持分があっても固定資産税が非課税になる場合があります。地方税法348条における「公共の用に供する道路には固定資産税を課することができない」という規定にあてはまる私道です。

その要件は以下のとおりです。

- 専ら通行のために使用されている

- 所有者による使用制限がない

- 不特定多数の人が利用できる

- 宅地を分離されている

ただし、非課税になるかどうかは各自治体で判断基準が異なるため、所在地管轄の資産税課に確認してみましょう。

私道持分を保有していない場合に想定されるトラブルや注意点

私道持分を保有していない場合によくあるトラブルとして、「私道持分の通行承諾を得られなかった」「通行料の支払いを要求された」などがあります。

原則として私道を利用する際には所有者の許可が必要になるため、許可を得られなければ自宅からの出入りが非常に不便になります。

私道持分を保有していない場合に想定されるトラブルや注意点について、以下4つの項目に分けて具体的に解説します。

- 通行承諾が得られない可能性がある

- 通行料の支払いを求められる可能性がある

- 私道を掘削する際には所有者への通知や償金の支払いが必要

- 不動産としての価値が下がり住宅ローンが通らない可能性がある

通行承諾が得られない可能性がある

私道持分を有していないと、私道部分の通行承諾が得られない可能性があります。

道路とはいえ私道は個人が所有する私有地なので、通行するためには所有者の承諾が必要です。

私道所有者は、固定資産税などの負担も含め維持管理しなければなりません。そのため、私道に面していながら維持管理の負担なく道路を使用することは認められにくいでしょう。

また、仮に土地を取得した時は承諾を得ていても、後に私道の所有者が変わり、通行の承諾が得られなくなる可能性もゼロではありません。

通行料の支払いを求められる可能性がある

私道は共有する所有者が費用の負担を含めて維持管理する代わりに、私道部分の使用権が認められるものです。

そのため、私道に面していながら維持管理費を負担していないことから、通行料の支払いを求められることもあります。

通行料について法律上の定めはなく、一般的には近隣で設定されている通行料や駐車場使用料などを参考に決められます。

私道を掘削する際には所有者への通知や償金の支払いが必要

道路から引き込まれる水道やガスの配管が私道部分を通っている場合、私道持分の所有者に私道を掘削することを事前に通知してから工事を行う必要があります。

たとえば建物を増改築する際に水道管を引き直したいという場合や、水道管の老朽化による漏水を直したいという場合などです。

以前まで、私道の掘削工事を行うためには私道持分の所有者に許可を取らねばならず、さらに承諾料を支払う必要がありました。

しかし、2023年4月施行の民法改正によりライフラインを引くための権利が明確化され、現在は私道所有者の同意を得なくても掘削工事が可能です。また、承諾料の支払いも原則として必要ありません。

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

この権利を行使する際には、あらかじめその目的や場所、方法を土地所有者に通知したうえで、土地所有者の損害が最も少ない方法を選ばなければなりません。許可を取る必要がないとはいえ、丁寧に説明をしなければトラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。

また、掘削工事によって一時的な損害が発生する場合、所有者に償金を支払う必要があります。償金の金額は法的に決められているわけではないため、損害の度合いや工事の期間などを踏まえ、私道の所有者と話し合って決めましょう。

適切な金額がわからない場合は、不動産問題に強い弁護士に相談のうえで話し合うことをおすすめします。

不動産としての価値が下がり住宅ローンが通らない可能性がある

私道持分を有しない土地は、不動産としての価値が下がり住宅ローンが通らない可能性があります。

住宅ローンを利用するとき、契約者の支払い能力だけではなく、物件の担保価値も審査対象です。

私道持分を有していない土地の場合、私道の通行許可が得られない可能性があるため物件の評価が下がり、住宅ローンの借入が難しい、もしくは借入金額が少なくなる可能性があります。

そのため、土地もしくは土地と建物を売却する場合にも、購入者が住宅ローンが利用できず、売却しにくくなることが考えられます。

ただし、私道持分を有していない場合でも、他の私道持分の所有者から通行承諾書や掘削承諾書を取得していれば、住宅ローンが利用できる場合もあります。金融機関によって審査基準は異なるので、評価は変わるでしょう。

私道の通行承諾が得られない場合の対処法

私道を通行するには、原則として所有者の許可が必要です。私道の通行承諾が得られない場合は、以下のような対処法が考えられます。

- 所有者と話し合う

- 弁護士に相談する

- 管轄の自治体に相談する

所有者と話し合う

まずは、私道所有者に私道の通行を認めてもらえるように交渉してみましょう。

私道所有者は近隣住民であることも多いため、のちのちの生活を考えても関係性が悪くなることはできるだけ避けなければなりません。

ただし、交渉がまとまらない場合もあります。そのときは、一定の承諾料の支払いを提示することが必要かもしれません。

私道を通行する必要性をしっかりと伝えたうえで当事者間の話し合いで解決しない場合、調停や訴訟に発展する可能性がある旨を伝えて交渉するとよいでしょう。

なお、当事者間でトラブルとなった場合でも、警察は民事不介入のため間に入ってもらうことはできません。当事者間で解決することが必要です。

弁護士に相談する

当事者間での話し合いが進まないあるいは関係性が悪化した場合、第三者である弁護士に依頼し交渉してもらう方法もあります。

不動産関連の取扱いが多く、相隣関係に強い弁護士に依頼するようにしましょう。

弁護士が交渉しても解決が見えない場合、民事調停や訴訟での手続きで解決が考えられます。費用はかかりますが、弁護士に依頼すれば、訴訟準備まで全面的にサポートしてもらえるうえ、時間や手続きの負担を大きく軽減できるでしょう。

とくに共有に関する規定は、ここ数年で多くの改正がされており、新しい法律を適用することでこれまで解決が難しかった事例でも解決できる場合があるかもしれません。

管轄の自治体に相談する

私道が建築基準法に定めるみなし道路(同法42条2項)や位置指定道路(同法42条1項5号)である場合、通行を拒否されたとき自治体に相談し解決できることがあります。

これは、建築基準法の指定がある道路については、私道所有者の意思に関係なく、日常生活に必要な通行を妨害できないと判断されるケースがあるためです。

過去の最高裁判例でも、位置指定道路の通行について、妨害排除請求が認められた事案があります。

そのため、管轄の自治体に相談すると、私道所有者に対して指導してもらえる可能性があります。相談先となる部署は自治体によって異なるため、確認したうえで相談しましょう。

私道持分がない不動産を売却する方法

私道持分がない不動産は買い手が見つかりにくいのですが、以下の方法を取れば売却しやすくなる可能性があります。

- 掘削や通行の許可を得てから売却する

- 私道持分を取得して売却する

- 訳あり不動産専門の買取業者に売却する

ここでは私道持分がない土地を売却する方法について解説します。

掘削や通行の許可を得てから売却する

私道持分がない土地でも、売却前に掘削や通行の承諾を私道所有者から承諾を得ておくことでスムーズに売却しやすくなります。

反対に、私道持分がなく、通行や掘削の承諾書がない不動産は、現実的には売却は困難です。

また、相互持合型で登記された通行地役権が設定されている場合、その土地を売買、相続した場合でも、通行地役権が付いた土地として承継されます。私道の所有者が変わっても通行する権利を主張することが可能です。

承諾は口頭ではなく、書面で取得することが大切です。承諾書には「私道所有者が第三者へ私道部分を売却した場合でも、承諾書の効力が継続する」などの文言を入れておくことで、購入者は安心して購入することができます。

「通行承諾書」と「掘削承諾書」の有無が売買の鍵になる

私道持分を売買する場合、私道に接する土地もあわせて売却することが一般的ですが、売買のポイントとなるのは「通行承諾書」と「掘削承諾書」の有無です。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 通行承諾書 | 売買対象の土地の前面道路が私道となっている場合、私道持分の所有者に通行を認める旨を明記して署名押印した書類 |

| 掘削承諾書 | ガスや水道などの工事のために、私道の掘削を私道持分権者が認める旨を明記して署名押印した書類 |

私道持分を持つ土地を売却する場合、通行承諾書と掘削承諾書の有無によって土地の価値は大きく変わり、売買の難易度に影響します。

先述したとおり掘削工事では所有者の許可を得なくても問題ありませんが、通知や償金の支払いが必要になることから、承諾書を取得した方がスムーズに売却が進みます。

これらの承諾書は、共同所有型の場合、私道を共有するすべての所有者から取得することが必要です。一方、共有者の持ち分ごとに分筆されている相互持合型の場合、通行や掘削が必要な箇所の所有者から取得する必要があります。

測量会社に依頼すれば代わりに承諾書を取得してもらうこともできますが、一定の費用が発生します。

もしも通行承諾書や掘削承諾書の取得が難航する場合は、私道持分に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。なお、承諾書があっても私道持分がない不動産は融資対象とならない金融機関もありますので、買主の資金計画に影響する可能性がある点にも注意が必要です。

通行承諾書や掘削承諾書を得られなかったときは、一般の不動産会社に買取を依頼しても難しいケースが多いですが、私道持分を専門で取り扱っている買取業者であれば売却が可能です。

私道持分を取得して売却する

私道部分の共有者として権利を取得したうえで売却する方法です。

共有者同士であれば、通行や掘削の承諾はお互いに得られやすく、売却しやすくなります。

また、私道部分を取得することで資産価値が上がるとともに、購入者の住宅ローン選びにもプラスに働くため、買手が見つかりやすくなるでしょう。

私道持分を取得する際は、私道持分の所有者と交渉する必要があります。また、取得するためにまとまった資金も必要になるため、注意しておきましょう。

私道持分の取得方法

私道持分を取得する方法は、「共同所有型」と「相互持合型」で異なります。

私道全体が共有名義となっている「共同所有型」では、持分一部移転登記によって私道持分の一部を譲渡してもらう方法になります。

持分一部移転登記は、共有者が所有する持分の一部だけを売買あるいは贈与する場合にとる手続きです。

一方、私道を分筆して持ち合う「相互持合型」では、単独所有している土地をさらに分筆して譲渡してもらいます。

分筆して譲渡するには土地家屋調査士に依頼し、私道を分筆してくれる売主と、対象部分の私道に隣接する所有者に立ち会ってもらったうえで境界確定測量が必要です。

訳あり不動産専門の買取業者に売却する

私道の承諾書を取得したり、私道持分を取得するための手間や時間をかけずに不動産を売却したい場合は、訳あり不動産の買取に特化した業者へ売却するという選択肢もあります。

こうした専門業者であれば、私道持分のない不動産であっても、状況を的確に判断したうえで相場に近い価格での買取が期待できることもあります。

また、仲介とは異なり、業者が直接買取を行うため、売却後の現金化までのスピードが早いのも大きなメリットです。

「なかなか買い手が見つからない」「権利関係が複雑で困っている」といった場合には、訳あり不動産の買取を専門とするクランピーリアルエステートへお気軽にご相談ください。

現在の状態を踏まえた無料査定や、買取のご相談も承っております。

私道持分に関するよくある質問

私道持分に関するよくある質問を紹介します。

- 私道持分がなくても建物の再構築はできますか?

- 私道持分は相続財産に含まれますか?

私道持分がなくても建物の再建築はできますか?

私道持分がない土地でも、建物の再建築は可能です。

建築基準法43条では、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと定めていますが、道路の所有権について定めているわけではありません。

そのため、再建築にあたって道路の所有権を持っている必要はなく、私道持分がない場合でも再建築は可能です。

ただし、私道持分がない土地を購入して建物を新築する場合、資金計画上住宅ローンを利用することも少なくありません。

私道持分のない土地の評価は金融機関によって異なり、借入の可否や借入可能額も異なるため、資金計画上問題ないかの確認は必要です。

私道持分は相続財産に含まれますか?

私道持分は土地の権利の1つであるため、相続財産にも含まれます。

そのため、土地を相続する際には、私道持分の有無をあわせて確認しなければなりません。

もしも私道持分の存在を忘れたまま遺産分割をすると、あとから遺産分割協議をやり直すことになります。

私道持分の有無は法務局の公図や登記簿などで調べられるため、土地を相続する際はチェックしておきましょう。

まとめ

私道に接している不動産を所有している場合、私道持分の権利関係をしっかりと把握しておくことが大切です。

私道持分の有無は、法務局に備え付けられている公図で地番を調べ、登記事項証明書を取得することで確認できます。

私道持分がある場合は売却の際にもとくに問題にはなりません。

一方、私道持分がない場合、通行の許可を得られなかったり、住宅ローンが組みにくかったりなどの問題が生じることから、売却が難しくなります。この場合、通行承諾書と掘削承諾書を取得することで、売買しやすくなる可能性があります。

承諾書の取得が難しく手間をかけずに売却したい場合は、訳あり不動産専門の買取業者に相談してみてください。