共有者不明の共有私道は売却できる!具体的な法制度や手順を徹底解説

共有私道とは、他の共有者と同じ私道を持ち合っている状態の不動産です。

もし共有者のなかに行方不明者がいると、売却が難しくなります。共有私道のスムーズな売却には「掘削承諾書」や「通行承諾書」が必要なのですが、不明共有者がいると必要な承諾数が揃わず、承諾書が取得できないリスクがあるからです。

しかし以下の法制度を利用して問題を解消すれば、掘削や通行について承諾を揃えやすくなり、スムーズな売却が期待できます。

| 共有者不明の共有私道に使える法制度 | 概要 |

|---|---|

| 所在等不明共有者の持分取得制度 | ・不明共有者の持分を、裁判所の判断を経て取得できる制度 ・不明共有者が共有状態から外れるので、不明共有者以外の承諾があれば掘削・通行の承諾が得られる |

| 不在者財産管理人制度 | ・不明共有者の代わりに財産を管理する人を裁判所が選任する制度 ・行方不明者の代わりに、不在者財産管理人が掘削・通行の承諾を出してくれる |

| 失踪宣告 | ・7年以上行方不明になっている不明共有者を死亡扱いにする制度 ・失踪宣告後に不明共有者の持分を受け取った相続人に掘削・通行の承諾をお願いできる |

売却を成功させるには、掘削承諾書・通行承諾書の準備、他の共有者との協議、土地の境界確定などを適切におこないましょう。ただし共有私道は原則として隣地とセットで売却するため、自己持分だけ手放すことはできないと思っておいてください。

本記事では、共有者不明の共有私道を売却するために有効な法制度や、売却する流れなどを解説します。また、不明共有者の探し方、共有者不明の共有私道を持ち続けるリスク、売却のコツなども紹介します。

目次

共有者が不明の共有私道でも売却できる!権利関係を解説

個人が所有する私道は、他の不動産と同じく売却できます。私道が共有状態であっても同様です。

そして、同じ共有私道を所有する人が行方不明の状態でも、売却できる方法は存在します。なぜなら、共有者が不明の状態でも私道に関する工事や処分できるよう、さまざまな法制度が整備されているからです。

後述する「相互持合型私道」は正式な共有状態ではないので呼び方は正確ではないのですが、本記事では便宜上、同じ共有私道を持つ人を「共有者」、共有者1人がもつ所有権の割合を「持分」と統一して解説します。

共有者がわからない共有私道の扱いについては、昔から国も問題視していました。そこで法務省は2022年6月に「所有者不明私道の対応ガイドライン」を公表するなど、全国の共有私道に関するトラブルを解消できるよう継続的に取り組んでいます。

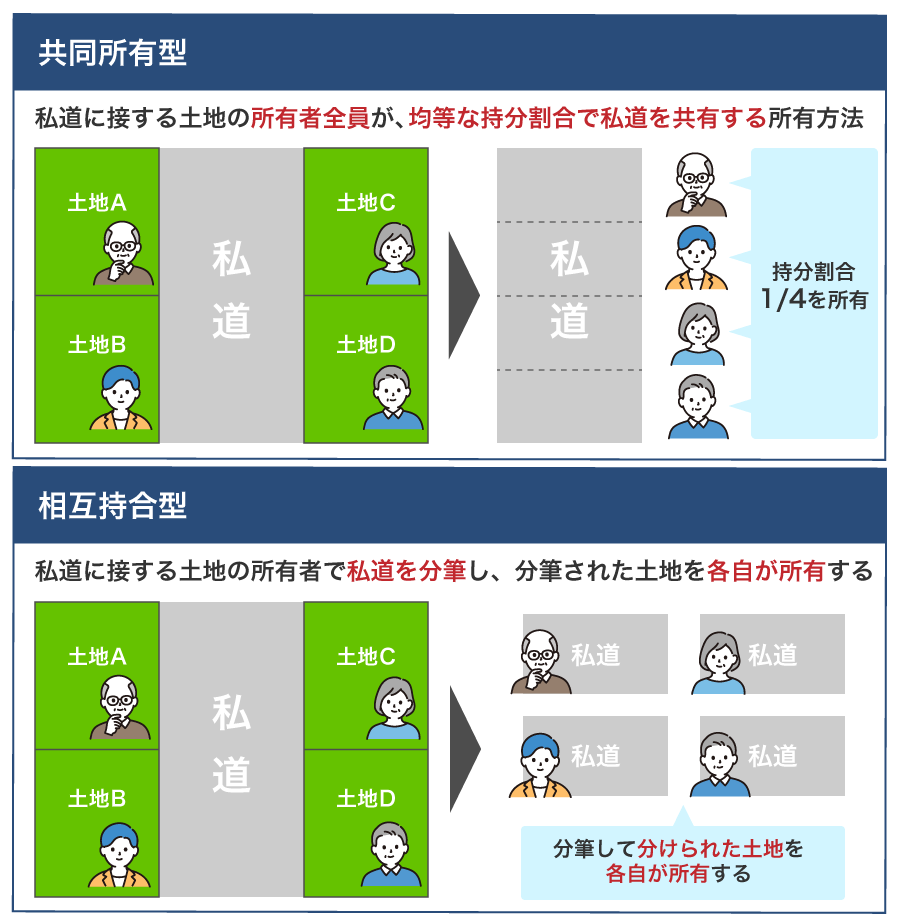

共有者不明の共有私道の売却を検討する際には、まず「共同所有型私道」と「相互持合型私道」の違いについて知っておきましょう。

| 共有私道の主な種類 | 概要 |

|---|---|

| 共同所有型私道 | 1つの私道を複数人で所有し、それぞれが共有持分を持っている状態。一般的な共有名義不動産と同じ扱い。「300mの長さの道を3人で一緒に所有している」というイメージで、登記情報上でも全員が同じ私道の名義人になっている。 |

| 相互持合型私道 | 1つの私道をそれぞれで区分し、1区域ごとに所有している状態。「300mの長さの道を100mずつに分け、3人がそれぞれ単独で所有している」というイメージで、登記情報上だと区分された私道ごとにそれぞれ1人ずつ名義人がいる。 |

相互持合型私道は、正確に言えば単独名義の集合体であり、法律上の共有状態ではありません。しかし登記情報上では別々の扱いでも、実際の私道は全体で1本の道として機能しています。これは事実上同じ私道を全員で所有していると言えるため、実務上は共有私道として扱われているのです。

共同所有型私道と相互持合型私道は、どちらも売却が可能です。発生するトラブルにも違いがあるものの、いずれの共有私道も所有者不明状態のままだとリスクがあるので、早期に法制度を利用した整理を検討しましょう。

なお共有者不明の私道を所有するリスクは、本記事「共有者不明の共有私道を持ち続ける3つのリスク」にて後述します。

共有私道全体の売却は他の共有者の同意が必要になる

共有私道の売却は自己持分と隣地のセットが基本になる

共有私道を売却する前提として確認しておきたいのが、共有私道の売却は、「自己持分+共有私道の隣地のセット売り」が基本になる点です。共有私道全体を一度に売却するケースは、実務上ほとんどありません。

まず共同所有型私道全体を売却するには、民法第251条に基づき「共有者全員の同意」が必要です。相互持合型私道の場合は法律的な制限はないものの、全体を売却するときは全員が同意しなければ実質成立しないでしょう。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法第251条

そして共有私道は、前述の通り自己持分と隣地とのセットで売却するのが基本です。セット売りでないと売却が難しい具体的な理由は、次の通りです。

- 共有私道の一部だけ購入してもほぼメリットがなく、ほぼ需要がない

- 共同所有型私道の場合、持分だけ手放すと隣接する道の通行や利用ついての権利がなくなる場合がある

- 私道部分の通行に他の共有者の承諾が求められ、場合によっては通行料を求められるリスクがある

- 土地に関する工事が必要な場合、私道部分の工事車両の通行や掘削工事に関して他の共有者の許可が出ないリスクがある

- 他の共有者から「私道の管理から逃げた」と見なされ、関係性が悪化するリスクがある

つまり、共有私道全体を売却する場合は、共有者全員が自己持分と隣地を一緒に売ると判断したことになります。

「大規模な都市開発で周辺の人全員が立ち退く必要がある」といった特殊な事情がない限り、共有者全員が同時に土地を手放すケースは現実的ではないでしょう。

自己持分単体と隣地の売却なら他の共有者の同意は不要

自己持分単体の売却なら、民法第206条に基づき他の共有者の同意が不要です。自分が単独所有する隣地とセットで売却する場合でも、同様です。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

法制度を使わず共有者不明状態を放置していると売却が難しくなる

法制度を使わず共有者不明のままにしている私道は、たとえ土地とセットで売りに出しても、売却が難しくなります。「掘削承諾書」と「通行承諾書」を得る難易度が上がるからです。

| 概要 | |

|---|---|

| 掘削承諾書 | 建物の給排水管やガス管を私道に埋設・修繕する際、私道の共有者全員の承諾を得たことを証明する書類。 |

| 通行承諾書 | 私道を通って土地に出入りすることを認めてもらう書類。 |

掘削承諾書および通行承諾書を作成するには、共同所有型私道だと、工事の規模に応じて「共有者全員の同意」または「共有持分割合の過半数の同意」が必要になる場合があります。

相互持合型私道だと、「実際に掘削に関係する持分を持つ共有者の同意」が必要です。通行自体は「黙示の地役権」が認められて通行承諾書が不要とされるのが実務上多いものの、掘削など道路形状を変更伴う工事が必要なら、関係する共有者の同意が求められるのが通常です。

掘削承諾書や通行承諾書に関係する持分の共有者の行方がわからない場合、これらの書類を取得するための同意が得られません。そのため、工事規模によっては必要な同意数を揃えられず、承諾書が作れないリスクがあります。

もし私道と隣接する土地の売却を検討する場合、掘削承諾書や通行承諾書がないと、買主側は「購入後の工事や通行が自由にできないのでは」と警戒してしまうでしょう。

また掘削承諾書や通行承諾書は、金融機関の住宅ローン審査にて提出が求められるケースが多いです。「承諾書がないと住宅ローンが組めない」と、買主側から購入を敬遠される要因となりえます。

以上のことから、共有者不明の共有私道および隣接する土地は、そのままだといつまでも売れないリスクが想定されます。そこで次章で解説する方法なら、共有者不明のままでも共有私道の売却を期待できます。

2023年の民法改正により、掘削承諾書や通行承諾書は以前より重要性は低くなりました。共有者全員が必須だった「砂利道のアスファルト舗装」が、管理行為と判断される規模なら共有持分割合の過半数の同意で可能になるケースがあること、ライフライン利用権が新設されたことなどが理由です。とはいえ、各種承諾書があったほうが売却しやすい点は変わりません。

共有者不明のままで共有私道を売却する具体的な方法

2021年4月1日におこなわれた民法改正で新設された制度や、不明の共有者の代わりに判断する人を選任する制度を活用すれば、共有者不明のままでも共有私道を売却できる可能性があります。

共有者不明の共有私道の売却時に適用を検討すべき法制度は、次の3つです。

| 制度 | 対象 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 所在等不明共有者の持分取得制度 | 共同所有型私道 | 不明共有者との共有状態そのものを解消できる | 相互持合型私道は対象外になる |

| 不在者財産管理人制度 | 共同所有型私道 相互持合型私道 |

代理人が代わりに承諾行為を実施できる | 家庭裁判所の判断や権限外行為許可が必要になる |

| 失踪宣告 | 生死不明7年以上の不明者がいる共同所有型私道、相互持合型私道 | 死亡が確定するので相続全般を始められる | 行方不明になってから最低でも7~8年の時間が必要になる 相続人がいないときは相続財産清算人の選任が必要になる |

「所在等不明共有者の持分取得制度」で不明者の共有持分を取得してから売却する

民法第262条の2に基づく「所在等不明共有者の持分取得制度」とは、所在がわからない共有者がいる場合に、裁判所の決定を経て、不明共有者の持分を取得できる制度です。

(所在等不明共有者の持分の取得)

第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。

e-Gov法令検索 民法第262条の2

共同所有型私道の場合、本制度で不明共有者の持分を自分のものにすれば、不明共有者は共有状態から抜けることになります。そのため、不明共有者を除いた全員の同意の有無のみで、掘削承諾書や通行承諾書の取得の判断ができます。

ただし相互持合型私道の場合は正式な共有状態ではないため、原則として上記の制度の対象外です。後述する「不在者財産管理人制度」での対応が基本になります。

所在等不明共有者の持分取得制度の流れは、次の通りです。

| 所在等不明共有者の持分取得制度の流れ | 概要 |

|---|---|

| 地方裁判所にて所在等不明共有者の持分取得を申し立てる | ・管轄の地方裁判所にて所在等不明共有者の持分取得の申し立てる ・必要な金額分の申立手数料、予納金、郵便切手などを準備する |

| 異議届出期間等の公告がおこなわれる | ・裁判所が公示催告をおこない一定期間内に届出がないか待つ ・公告後は登記情報上で判明している共有者へ個別に通知される |

| 供託命令がおこなわれる | 異議届出期間等が経過したら、一定期間内に裁判所が定める時価相当分の供託をおこなう |

| 持分取得の裁判をおこなう | ・持分取得についての裁判がおこなわれ、実際に持分取得を認めるべきかの審理を実施する ・持分取得が決定したら、申立人が自分で持分移転登記をおこなう |

参考:裁判所「所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てについてのQ&A」

「不在者財産管理人制度」で不明者の代理人を立てる

不在者財産管理制度とは、行方不明になってもう戻る見込みのない人の財産を、不明者に代わって管理・保存する人を選任する手続きです。民法第25条に規定されています。

(不在者の財産の管理)

第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

e-Gov法令検索 民法第25条

要するに、本制度を利用して不明共有者の代理人を立てて、その代理人から掘削・通行の承諾を得られるようにします。

不在者財産管理人制度を申し立てられるのは、「不明者の利害関係人」または「検察官」のみです。共有私道の共有者は利害関係人として基本的に認められる可能性が高いので、共同所有型私道および相互持合型私道のいずれにおいても、本制度の利用を検討できます。

不在者財産管理人制度の流れは、次の通りです。

| 不在者財産管理人制度の流れ | 概要 |

|---|---|

| 家庭裁判所にて不在者財産管理人選任を申し立てる | ・管轄の家庭裁判所にて、不在者財産管理人の選任申し立てをおこなう ・不明者の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、財産管理人候補者の住民票または戸籍附票など必要書類を準備しておく |

| 家庭裁判所での審理・審判を待つ | 提出された書類や調査にて審理をおこない、選任するかどうかを決定する |

| 不在者財産管理人の権限外行為許可を申し立てる | 不在者財産管理人に選任された人が裁判所にて財産の処分などに関する許可を得る |

参考:裁判所「不在者財産管理人選任」

生死不明なら「失踪宣告」をおこなう

失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間続いた場合に、その不明者を法律上亡くなったものとみなす制度です。

(失踪の宣告)

第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止やんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

e-Gov法令検索 民法第30条

原則としては、7年間の生死不明の場合におこなう「普通失踪」の手続きをおこないます。7年間に加えて、「家庭裁判所での調査・審理」や「公示催告期間」などにかかる半年~1年程度の時間が必要になるので注意してください。

失踪宣告も、利害関係人として認められる共有私道の共有者なら、原則として申し立てられます。

失踪宣告が認められれば、不明者の相続人へ共有私道の持分や土地が相続されます。その後、相続人に掘削・通行の承諾を得られれば、掘削承諾書・通行承諾書を取得可能です。

失踪宣告の流れは、次の通りです。

| 失踪宣告の流れ | 概要 |

|---|---|

| 家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる | ・管轄の家庭裁判所にて失踪宣告の申し立てをおこなう ・不明者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、捜索願など失踪を証明する資料を準備しておく |

| 家庭裁判所での審理・失踪宣告を待つ | ・提出された書類を基に調査がおこなわれ、行方不明者に異議があれば申し出るよう公示催告をおこなう ・一定期間内に届出がなければ失踪宣告が実施される |

| 市区町村役場への届出する | ・市区町村役場にて届出をおこない、失踪宣告がなされたことを戸籍に記載する ・その後相続がおこなわれる |

もし不明者に相続人がいないときは、家庭裁判所にて「相続財産清算人の選任」を申し立て、不在者財産管理人のときと同じように財産の代理人を立てます。

参考:裁判所「失踪宣告」

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」

共有者不明の共有私道を売却する流れ

共有者不明の共有私道を売却する流れは、主に次の通りです。

- 登記事項証明書を確認し不明共有者の有無や持分割合などを確認する

- 共有者不明でも売却できるよう裁判所での手続きを進める

- 共有私道の所有者から通行掘削等承諾書を取得する

- 不動産会社に依頼する

以下では、主に法律上の共有状態である共同所有型私道の売却方法を、主に解説します。

登記事項証明書を確認し不明共有者の有無や持分割合などを確認する

まずは法務局にて登記事項証明書を取得し、共有私道の現状を確認します。チェックする項目は、次の通りです。

- 共有私道の共有者の氏名、住所、連絡先

- 不明共有者の有無

- 自分が持つ共有持分割合

- 土地の境界線

現在連絡が取れない人が登記情報上の共有者だった場合は、「不明共有者がいる」と判断できます。

共有者不明でも売却できるよう裁判所での手続きを進める

不明共有者がいる場合は、共有者不明のままで共有私道を売却する具体的な方法にて解説した、共有者不明のまま売却する手続きの準備を進めます。

「所在等不明者の持分取得制度」「不在者財産管理人制度」「失踪宣告」のうち、個々の状況に応じたものを選んでください。

共有私道の所有者から通行掘削等承諾書を取得する

共有者不明に関する裁判所での対応中、または対応終了後に、不明共有者以外の共有者から掘削承諾書や通行承諾書を取得しておきましょう。

不在者財産管理人を選任した後は不在者財産管理人から、失踪宣告が終了した後は不明共有者の相続人から、それぞれ承諾書について同意を得ます。

共有者のなかには承諾料を求める方や、承諾を拒絶する方もいるため、金銭支払やその他補償を提示するなど、状況に応じた交渉が重要になるでしょう。

交渉が苦手という方は、不動産に強い弁護士などに代理交渉を依頼するのもおすすめです。

不動産会社に依頼する

売却する準備が整ったら、共有私道の売却について不動産会社に依頼します。共有私道となると専門知識や取引経験がないと適切な査定が難しいため、共有持分や私道の取引実績のある不動産会社を選びましょう。

共有私道の売買を不動産会社に依頼する際、必要な書類は主に次の通りです。

| 必要書類 | 概要 |

|---|---|

| 登記事項証明書 | ・法務局に登記されている不動産の登記情報の全部または一部を証明する書類 ・法務局の窓口やオンライン申請などで入手 |

| 固定資産評価証明書 | ・固定資産税や都市計画税の対象になる不動産の評価額を証明する書類 ・自治体の役所窓口やコンビニなどで入手 |

| 登記識別情報通知または登記済権利証 | ・不動産の正式な名義人であることを証明する書類 ・不動産を譲受または購入した際に交付されているが、紛失時に再発行できないので事前通知や資格者代理人による本人確認情報提供などで代用 |

| 土地測量図および境界確認書 | ・土地の形状や面積を示した図面で、隣地との境界線を明確にするための書類 ・原則として土地測量図は「確定測量図」が必要で、なければ土地家屋調査士に作成を依頼 ・境界確認書もなければ土地家屋調査士に作成を依頼 |

| 身分証明書・住民票 | ・自分が共有私道などの所有者本人であることを証明する書類 ・身分証明書なら運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが該当 ・住民票は3か月以内に発行したものが必要で、自治体の役所窓口やコンビニなどで入手 |

| 印鑑証明書 | ・売買契約で使用した実印が本物であることを証明する書類 ・3か月以内に発行したもので、実印を登録した自治体の役所やコンビニなどで入手 |

上記以外の書類の提出を求められたときは、都度準備してください。

依頼できる不動産会社は、主に仲介業者と買取業者の2種類です。

仲介業者を利用する場合

仲介業者とは、買主と売主を仲介し、不動産売買全般をサポートする不動産会社です。仲介を通じて、一般の個人へ売却します。販売活動や売買契約全般のサポートを任せられる代わりに、売買成立時に売買価格に応じた仲介手数料の支払いが必要です。

仲介業者へ依頼するメリットは、仲介手数料を考慮しても買取業者より高値で売却しやすい点です。

一方で、「買主探しや内覧対応などを含めて現金化まで3~6か月かかる」「権利関係のトラブルや承諾料の交渉は別途自分で対応が必要になる」などのデメリットがあります。

「時間や労力がかかってもよいから、よい条件で売却したい」とお考えであれば、仲介業者への相談がおすすめです。

買取業者を利用する場合

買取業者とは、自らが不動産を直接買取し、買い取った不動産を活用して利益を得る不動産会社です。仲介手数料は発生しませんが、不動産買取後のリフォームや修繕などにかかる諸経費を反映したうえで査定をおこないます。

買取業者へ依頼するメリットは、売買に関するさまざまなサポートによって、売却がスムーズに進めやすい点です。以下では、買取業者に売却する具体的なメリットを紹介します。

- 権利関係が複雑で一般の個人から敬遠されそうな共有私道でも買取してくれる

- リフォームや修繕をせずにそのまま売却できる「現況有姿買取」のところが多い

- 売却後に発覚した瑕疵の責任を負わずに済む「契約不適合責任免責」での取引ができる

- 業者が直接買い取るので現金化まで1か月以内、早いときは数日で済む

一方で、上記のサービス提供に必要な諸経費が反映される分、仲介業者よりも売却相場が低くなるのが買取業者のデメリットです。

とはいえ、共有持分や私道の買取に精通した買取業者への依頼なら、一般的な買取業者よりも高額買取が期待できます。

行方不明者と連絡を取って売却する方法

ここまで不明共有者が残ったままでの売却について解説しましたが、行方不明になっている人と連絡が取れたほうが売却がスムーズになるのも事実です。

行方不明だと思っていても、徹底的に調査したら見つかることも珍しくありません。弊社の過去の取引事例では、弊社があらためて調査したところ行方不明者と連絡が取れたケースがいくつもあります。

以下では、行方不明者を探す方法を紹介します。

| 行方不明者を探す方法 | 概要 |

|---|---|

| 行方不明者の親族・知人へ聞き込みする | 戸籍附票や登記情報に載っていない情報が得られる可能性がある |

| 登記情報を調べる | 登記情報で行方不明者の正式な氏名や現住所を確認できる |

| 弁護士に調査を依頼する | 弁護士の「職務上請求権」を利用し、不明共有者の住民票や戸籍全部事項証明などを取得してもらい、現在の住所や死亡の事実の有無、引越履歴などを確認してもらう |

| 探偵を利用する | 調査の専門家である探偵なら、弁護士を使っても見つからない相手でも見つかる可能性がある |

共有者不明の共有私道を持ち続ける3つのリスク

現金化にこだわらないのであれば、共有者不明の状態のままで共有私道を持ち続けるのも選択肢の1つです。しかし、共有者不明の共有私道を所有する場合は、以下3つのリスクに注意しましょう。

- 隣接する私道に関する固定資産税などの支払いや管理が必要になる

- ライフラインの整備以外の工事が進められない可能性がある

- 共同所有型だと相続時にトラブルが発生しやすくなる

なお、本記事では共有者不明の場合に想定されるリスクを中心に解説しています。共有私道全般のトラブルについては、以下の関連記事をぜひご覧ください。

隣接する私道に関する固定資産税などの支払いや管理が必要になる

私道は他の不動産と同じく、固定資産税や都市計画税、維持管理費などの費用がかかります。

もし共同所有型私道を所有している場合は、民法第253条や地方税法第10条に基づき、共有持分割合に応じて負担しなければなりません。

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

e-Gov法令検索 民法第253条

(連帯納税義務)

第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索 地方税法第10条

不明共有者がいても、不明共有者の分の固定資産税・都市計画税は免除になりません。そのため、共有私道の持分を持ち続ける限り税金の負担が増えるリスクがあります。また共有私道に関係する工事の費用も、本当なら不明共有者が支払う分も負担する必要が出てきます。

一方、相互持合型私道は法律上の共有状態ではないため、あくまで自分が持っている範囲で税金を支払えば問題ありません。

しかし、相互持合型私道だろうと1本の私道を複数人で持ち寄っている状態は同じです。不明共有者の持分部分にひび割れや陥没などが発生すると、自分を含めた共有者全員および道路を通行する人に危険が及びます。そのため、結果的には他の共有者が対応する必要が出てくるでしょう。

ライフラインの整備以外の工事が進められない可能性がある

自分の土地に関するインフラ工事を実施する場合、共有私道の部分の掘削工事や工事車両の通行が必要になります。共有部分の掘削工事には規模によっては他の共有者全員の承諾が求められますが、不明共有者がいるとその分の同意が得られず、工事が進められません。

改正民法にて「ライフラインの設置・使用権」が明記されたことで、水道・ガス・電気などのライフラインの工事に関しては、承諾ではなく通知でよいとされました。そして不明共有者に対しては、地方裁判所の許可を得て公告すれば通知したことになります。

一方で、ライフライン以外の工事で掘削工事などが必要な場合だと、不明共有者がいると承諾を得られない点は同じです。道路拡幅、建物の建て替え時の大型車両搬入などに関する承諾を得るときに、前述した法制度が必要となる場合は、かなりの時間や労力がかかってしまいます。

共同所有型だと相続時にトラブルが発生しやすくなる

共有私道の持分も、普通の不動産と同じ扱いで相続がおこなわれます。

もし不明共有者を失踪宣言で亡くなった扱いにすると、不明共有者の相続人への共有持分が相続されます。このとき相続人が2人以上いると、原則として持分の所有権も相続人それぞれに分割しなければなりません。つまり、共有私道の共有者がさらに増えてしまいます。

共有私道の共有者が増えるデメリットは、次の通りです。

- 掘削工事の承諾や共有私道全体の売却の同意などを全員分集める難易度が上がる

- 他にも不明共有者が増えてしまうリスクがある

- 相続争いが長期化し、工事の承諾を得るどころではなくなってしまう

事前に確認しておくべき共有私道を売却するデメリット

弊社が共有私道の売却についてご相談をお受けした際に、「この方は共有私道を売却しないほうがよいかもしれない」と判断するケースがあります。売却を急いでしまう前に、「本当に共有私道を売却すべきなのか」を慎重に検討することをおすすめします。

以下では、弊社が考える共有私道を売却するデメリットをまとめました。売却前の最終チェックポイントとしてご活用ください。

- 原則として自己持分と一緒に隣接する自分の不動産も売却することになる

- 掘削承諾書や通行承諾書が得られないと売却できず、時間と費用だけがかかるリスクがある

- 権利関係が不明瞭なまま一般の個人に売却すると、買主側とのトラブルに発展するリスクがある

共有者不明の共有私道をスムーズに売却するためのコツ

共有者不明の共有私道をスムーズに売却するためには、以下の2つができているかを確認してみてください。

- 売却前には他の共有者としっかり話し合っておく

- 土地の境界線が曖昧なら確定させておく

売却前には他の共有者としっかり話し合っておく

共同所有型私道・相互持合型私道のいずれにおいても、自己持分の範囲での売却なら他の共有者との話し合いは必要ありません。

しかし、売却前に他の共有者と話し合って理解を得ておくと、掘削承諾書・通行承諾書の取得や、所在等不明共有者の持分取得制度の申し立てなどがスムーズに進めやすくなります。

土地の境界線が曖昧なら確定させておく

土地の境界線が曖昧な場合は、境界を確定させておきましょう。境界が曖昧な土地は買主から購入を敬遠されます。そもそも不動産会社へ依頼する際には確定測量図が求められるので、確定測量図がないときは境界を確定させて取得する必要があります。

確定測量図の作成をおこなうのは、土地家屋調査士です。作成には数か月~半年以上かかる場合があるので、早めに依頼しておきましょう。なお、費用として50万~100万円程度かかります。

権利関係が複雑な共有私道の売却なら専門業者への相談がおすすめ

「共有者不明のせいでなかなか取り扱ってくれない」といった共有私道の持分の売却なら、共有持分専門の買取業者への相談がおすすめです。

共有持分専門の買取業者なら、共有私道という特殊な不動産でも買取対応してくれます。とくに、弁護士や司法書士などの専門家と提携する買取業者なら、「他の共有者と揉めている」「権利関係が複雑化している」といった持分でも、適切に査定し買い取ってくれるでしょう。

まとめ

共有者不明の共有私道でも、所在等不明共有者の持分取得制度や不在者財産管理人などの法制度を利用すれば売却できます。不明共有者がいても掘削承諾書や通行承諾書が取得しやすくなり、買主も安心して購入しやすくなるからです。

とはいえ、共有不明者に連絡が取れたほうが売却をスムーズに進められます。「親族や知人に話を聞く」「弁護士や探偵に依頼する」などの方法で、まずは不明者にコンタクトが取れないか確認してみるのがおすすめです。

なお、共有私道は自己持分と隣地のセット売りが基本であり、共有私道単体での売却は困難なので注意しましょう。

よくある質問

共有者不明のままでも共有私道の維持管理はできる?

民法252条に基づく「管理行為」にあたる舗装や補修工事なら、共有者の共有持分割合の過半数の同意をもって決定できます。崩落や破損を防ぐための「保全行為」は共有者の同意なく単独で行うことが可能です。

私道は所有者や一部の人しか通行できないの?

私道でも、建築基準法上の「位置指定道路(42条1項5号)」や「2項道路」に指定されていれば、建築基準法上の道路として公道扱いとなり、誰でも許可なく通行可能です。指定を受けていない私道の場合は、原則として通行の承諾が必要です。

私道の共有持分を持っていれば路上駐車できる?

路上駐車はできません。道路交通法上、私道であっても「不特定多数の人や車が通行する場所」であれば道路扱いとなり、路上駐車は違法となります。共有持分を持っていても、勝手に駐車スペースとして使うことはできません。

私道の共有持分の名義変更はどうすればよいですか?

普通の不動産と同じく、法務局での所有権移転登記をおこないます。なお登記は専門知識がないと難しいので、司法書士に依頼するのが一般的です。

売却以外で共有者不明の共有私道の共有状態を解消できますか?

共同所有型私道なら共有持分の放棄や贈与が考えられますが、自己持分単体のみを手放すメリットが薄いので実務上はあまりおこなわれません。共有物分割請求も一応は可能ですが、私道が特定の人の単独所有になると道の機能として不都合が生じるため、認められないケースのほうが多いです。