相続した家の名義変更をしないとどうなる?放置のリスクや手続きの流れを解説

相続した家や、今後相続が発生しそうな家がある場合、「家の名義変更をしないとどうなるのだろう」と気になる方もいるでしょう。

結論からいうと、家の名義変更をしないまま放置すると、さまざまなリスクが生じます。具体的には、次のようなリスクが挙げられます。

- 10万円以下の過料に科されるリスクがある

- 家の売却ができない

- 家を担保に入れられない

- 公共事業や災害時の補償手続きなどが進まない

- 名義変更していなくても、管理責任や納税義務は発生する

- 他の相続人が相続分を売却すると、第三者と共有トラブルに発展する

- 長期間放置すると、相続人が増えて名義変更が難しくなる

- 「特定空き家」に指定・勧告されると、固定資産税が高くなる

相続した家の名義変更とは、亡くなった人の名義のままになっている不動産を、相続人名義に変更する「相続登記」のことです。

相続登記は、2024年4月1日から義務化されており、「相続が発生したことを知った日から3年以内」または「遺産分割協議で所有者が決まった日から3年以内」に手続きを行わなければなりません。正当な理由がないのに手続きを怠ると、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。

また、相続登記をしていない家は、法的に「所有者不明」とみなされるリスクがあり、売却や担保設定などの権利行使ができません。そのため、相続が発生した場合は、不動産を相続する人を決め、できるだけ早く相続登記を行うことが大切です。

さらに、相続登記を済ませた家をどうするかも決めておく必要があります。住まない・活用しない場合は、売却して現金化するのが現実的です。

空き家のまま放置すると、固定資産税や管理費の負担が続き、老朽化によって資産価値も下がってしまいます。さらに、状態が悪化して「特定空き家」に指定されると、固定資産税が最大6倍に増えるおそれもあります。

本記事では、相続した家の名義変更をしないことで起こるリスクや、実際に弊社で対応したトラブル事例、相続登記の手続き方法を解説します。また、相続登記後の家をどう活用・処分すべきか、売却や賃貸などの選択肢についても触れていきます。

なお、弊社「株式会社クランピーリアルエステート」では、全国の弁護士や司法書士とネットワークを築いています。相続登記などの法的手続きが必要な場合は専門家をご紹介しつつ、売却に向けた準備や相続人の調整など、不動産会社としての実務部分をワンストップでサポートできる体制を整えています。

「相続不動産を売却したいけれど、相続登記の手続きが不安」といった場合も、相続登記は提携司法書士が担当し、その後の売却は弊社がスムーズに進めます。相続不動産の扱いにお困りの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

目次

相続した家の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されている

相続した家の名義変更とは、亡くなった人の名義になっている家を、相続人の名義に変える「相続登記」を指します。たとえば、親の名義だった家を子どもが相続した場合、子どもはその家を管轄する法務局で「相続登記」という手続きを行う必要があります。

人が亡くなっても、登記簿上の名義が自動的に相続人へ変わることはありません。相続登記を行わない限り、登記簿には亡くなった人の名義が残ったままです。そのままにしておくと、たとえ相続人が実際に家を引き継いでいても、第三者に対して「この家は自分のもの」と主張することが難しくなります。

この相続登記の手続きは、2024年4月1日より義務化されています。不動産を相続した人は 「相続が発生したことを知った日から3年以内」、または「遺産分割協議で所有者が決まった日から3年以内」に登記を申請しなければなりません。(不動産登記法 第76条)

期限までに手続きを行わないと、10万円以下の過料(行政上の罰金のようなもの)を科されるリスクがあります。(不動産登記法 第164条)

また、この制度は2024年4月より前に発生した相続にも適用されます。「昔の相続だから関係ない」と放置していると、過料の対象になるおそれがあります。

ただし、2024年4月より前の相続については、2027年3月31日までの猶予期間が設けられています。その期間内に登記を済ませれば問題ありません。

相続した家の名義変更をしないとどうなる?放置した場合のリスク

相続した家の名義変更(相続登記)は、原則として相続を知った日から3年以内に行う必要があります。相続登記をしないままでいると、法律上の義務を果たせないだけでなく、家の売却や活用、管理などにも支障が生じることがあります。

具体的には、次のようなリスクが挙げられます。

- 10万円以下の過料に科されるリスクがある

- 家の売却ができない

- 家を担保に入れられない

- 公共事業や災害時の補償手続きなどが進まない

- 名義変更していなくても、管理責任や納税義務は発生する

- 他の相続人が相続分を売却すると、第三者と共有トラブルに発展する

- 長期間放置すると、相続人が増えて名義変更が難しくなる

- 「特定空き家」に指定・勧告されると、固定資産税が高くなる

10万円以下の過料に科されるリスクがある

相続した家の名義変更(相続登記)は、原則として「相続が発生したことを知った日から3年以内」、または「遺産分割協議で所有者が決まった日から3年以内」に行う必要があります。正当な理由なく、期限までに手続きをしなかった場合、不動産登記法第164条に基づき、10万円以下の過料が科されるリスクがあります。

(過料)

第百六十四条 第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

引用元 e-Gov法令検索|不動産登記法 第164条

正当な理由の有無については、登記官が個別の事情を考慮して判断しますが、法務省の「相続登記の申請義務化に関するQ&A」では、次のようなケースが正当な理由として挙げられています。

- 相続人が多く、戸籍の収集や確認に時間がかかる場合

- 遺言の有効性や遺産の範囲をめぐって争いがある場合

- 相続登記の申請義務者が病気や高齢などで手続きが難しい場合

- DV被害などで避難生活を送っており、連絡や申請が困難な場合

- 経済的に困っており、登記費用をすぐに準備できない場合

このようなケースは「登記の意思はあるが事情により時間がかかる」と判断され、3年を超えても過料に科されない可能性が高いといえます。

一方で、「忙しくて後回しにしていた」「義務化を知らなかった」といった理由は、正当な理由にはあたりません。

なお、相続登記の義務化は2024年4月に始まったばかりで、実際に過料が科される事例が出てくるのは、3年の申請期限を過ぎた2027年4月以降になります。現時点では具体的な適用事例はありませんが、全国的に相続登記がされていない不動産が多く、空き家の増加が社会問題となっていることから、今後は法務局による運用がより厳格化し、過料の適用が強化される可能性もあります。相続登記を後回しにせず、期限内に確実に手続きを済ませておくことが安心です。

家の売却ができない

家を売却するには、その家が自分の所有物であることを登記簿上で証明する必要があります。民法第177条でも、不動産の権利を第三者に主張するには登記が必要であると定められています。

相続した家の名義変更(相続登記)をしていない場合、登記簿には亡くなった人の名前が残ったままです。登記簿上の名義を自分の名前に変更していなければ、たとえ実際に相続していても、買主や不動産会社に対して「自分の家」として売ることはできません。

そのため、相続した家を売却したい場合は、まず相続登記を行い、名義を自分の名前に変えることが必要です。登記を済ませることで、正式な所有者として売却契約を結び、売買代金を受け取ることができます。

実務でも、相続登記の義務化を知らずに、長年にわたり故人名義のまま放置されているケースが少なくありません。売却を検討している場合は、まず相続登記を済ませることが第一歩です。

家を担保に入れられない

家を担保に入れてお金を借りる場合は、その家が自分の所有物であることを登記簿上で証明しなければなりません。なぜなら、金融機関は「担保にする家の名義人」と「融資を受ける人」が同じかどうかを必ず確認するためです。

相続した家の名義変更(相続登記)が済んでいないと、登記簿には亡くなった人の名前が残ったままです。この状態では、融資の際に必要な「抵当権(家を担保にするための権利)」の設定登記ができず、家を担保として使うことはできません。

そのため、家を担保にしてお金を借りたい場合は、まず相続登記を済ませて名義を自分の名前に変える必要があります。登記が完了してはじめて、金融機関の審査が進み、担保として家を使えるようになります。

融資や売却など、将来的に家を資産として活用したいと考えている場合は、早めに名義変更を済ませておくことが大切です。

公共事業や災害時の補償手続きなどが進まない

相続した家の名義変更(相続登記)をしていないと、公共事業や災害時の補償など、行政の手続きがスムーズに進まないおそれがあります。

その理由は、登記簿上の名義が亡くなった人のままだと、行政が「誰が正式な所有者なのか」を確認できないためです。所有者が不明確なままでは、補償金の支払い先や交渉の窓口を特定できず、手続き全体が滞ってしまいます。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます

| ケース | 登記が故人名義のままの場合に起こること |

|---|---|

| 公共事業(道路拡張・区画整理など) | 道路拡張や区画整理などの公共事業で、相続した土地が立ち退きや用地買収の対象になっても、登記名義が故人のままだと行政が所有者を特定できず、補償金の支払いや契約が進まない。 |

| 災害時(地震・水害など) | 災害で住宅が損壊した際、登記情報が古いと所有者確認に時間がかかり、被災者生活再建支援金などの支援金の受け取りが遅れるおそれがある。 |

| 危険家屋の解体(特定空き家) | 倒壊の危険がある家が「特定空き家」に指定され、行政が解体を進めようとしても、所有者が特定できないと手続きが止まる可能性がある。なお、最終的に行政が代わりに解体を行った場合でも、その費用は相続人に請求される。 |

| 固定資産税の減免手続き | 名義が故人のままだと申請が受理されず、固定資産税の減免や軽減措置が適用されない可能性がある。 |

このように、名義変更をしていないと、補償金や支援金の受け取りが遅れたり、手続き自体が進められなかったりするリスクがあります。相続が発生したら、将来のトラブルを防ぐためにも、早めに相続登記を済ませておくことが大切です。

名義変更していなくても、管理責任や納税義務は発生する

家の名義変更(相続登記)をしていなくても、被相続人の死亡と同時に不動産の所有権は法定相続人全員に引き継がれるため、全員に管理責任と固定資産税の納税義務が発生します。

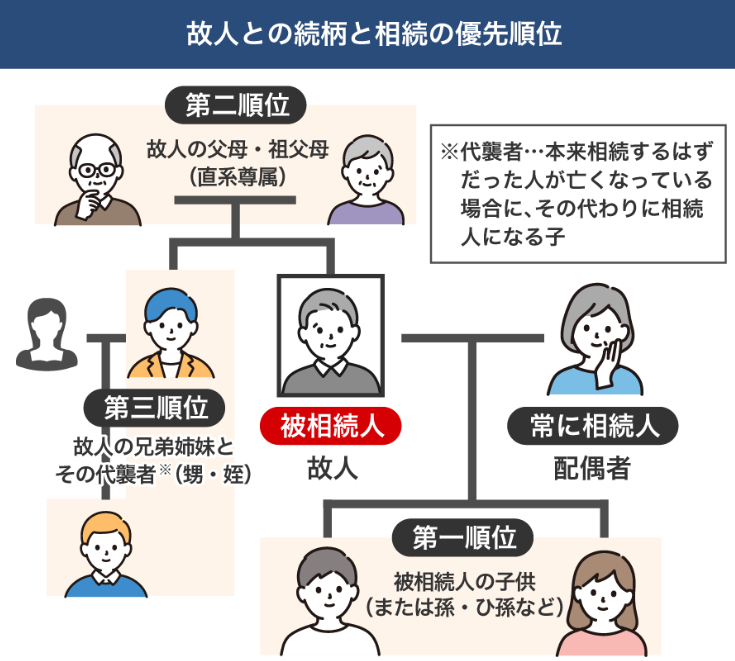

法定相続人は、亡くなった人との関係によって次のように決まります。

第1位:子ども(子どもがいない場合は孫/子・孫がいない場合はひ孫)

第2位:父母(父母がいない場合は祖父母)

第3位:兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)

たとえば、夫婦と子ども2人の家庭で夫が亡くなった場合、妻と子ども2人が法定相続人です。夫名義の家がある場合、相続登記をしていなくても、3人全員に管理責任と納税義務が発生します。

「故人宛ての固定資産税の納税通知書だから」と放置すると滞納扱いになるおそれがあります。また、固定資産税を数年単位で放置すると、延滞金を含めて大きな金額になることもあります。実務でも、滞納が積み重なって支払いが難しくなり、やむを得ず不動産を売却して納税資金に充てるケースがみられます。

さらに、役所は相続人を調査し、代表者を決めて通知書を送付してくるため、相続登記をしていないと手続きが複雑化します。

加えて、家が空き家になって老朽化し、倒壊や火災などで周囲に被害を与えた場合、相続人全員が連帯して損害賠償責任を負うこともあります。

このように、名義変更をしていなくても責任や義務は免れません。管理や税金、災害時のトラブルを防ぐためにも、相続が発生したら早めに相続登記を済ませておくことが大切です。

他の相続人が相続分を売却すると、第三者と共有トラブルに発展する

家の名義変更(相続登記)をしないまま放置すると、他の相続人が自分の法定相続分を勝手に登記・売却し、第三者が家の権利に関わるトラブルに発展するおそれがあります。

相続人はそれぞれ、自分の法定相続分については単独で登記の申請が可能です。つまり、他の相続人に協力を求めることなく、自分の持分だけを相続登記することができます。そして登記した持分は、第三者に売却したり、借金の担保に入れたりすることも可能です。

たとえば、夫婦と子ども2人の家庭で夫が亡くなった場合、妻と子どもA・Bの3人が法定相続人になります。夫名義の家がある場合、妻が1/2、子どもAとBがそれぞれ1/4ずつの持分を登記できます。

仮に、子どもAが法定相続分を相続登記し、その持分を担保に借金をしたとします。この場合、返済が滞れば、債権者がその持分を差し押さえるリスクがあります。その結果、第三者が家の共有者として関わることになり、家の利用や売却をめぐって新たなトラブルが生じることもあります。

こうした事態を防ぐには、早めに相続人同士で家を引き継ぐ人を話し合い、相続登記を済ませておくことが重要です。複数人の名義で登記する「共有名義」にすることも可能ですが、持分を第三者に譲渡できるリスクがあるため、できるだけ1人の相続人が単独名義で登記するのが望ましいといえます。

長期間放置すると、相続人が増えて名義変更が難しくなる

家の名義変更(相続登記)を長期間放置すると、相続人が世代を超えて増え続け、名義変更の手続きが難しくなるおそれがあります。

相続登記しないまま新たな相続が発生すると、権利が次の世代へと引き継がれ、関係者が増えていきます。その結果、誰がどのくらいの権利を持っているのかを把握するのに時間がかかります。家を1人の名義にまとめる場合は、相続人全員の同意(遺産分割協議)が必要になるため、手続きも一層複雑になります。

たとえば、夫婦と子ども2人の家庭で夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子どもA・Bの3人です。この時点で相続登記をしないまま、子どもA・Bも亡くなると、その権利はA・Bの配偶者や子どもに引き継がれます。

さらに、放置を続けると、 相続が繰り返されるたびにネズミ算式に相続人が増えていきます。実際、弊社でも10人以上の相続人が関係する不動産に対応したことがあります。

相続人が多くなると、連絡先が分からない、協力してくれない人がいるなど、調整にも時間と手間がかかります。また、長期間放置されていた場合は、亡くなった人の分までさかのぼって登記し直す必要があり、必要書類や費用も増えてしまいます。

このように、相続登記を放置すると、子どもや孫といった次の世代に余計な負担を残すことになります。相続が発生したら、できるだけ早めに登記を行い、所有関係を明確にしておくことが大切です。

「特定空き家」に指定・勧告されると、固定資産税が高くなる

相続した家を誰も引き継がず、名義変更もされないまま長期間放置すると、建物の老朽化が進み、倒壊の危険や衛生・景観への悪影響が生じることがあります。このような状態になると、自治体から「特定空き家」として認定・勧告を受けるリスクがあります。

「特定空き家」の勧告を受けると、その敷地は住宅用地としての軽減措置(小規模住宅用地の特例)の対象外になります。結果として、固定資産税が最大で6倍に増額されることもあります。

さらに、自治体からの勧告や命令に従わない場合、最終的には行政代執行によって強制的に建物が解体される可能性があります。その際の解体費用は、所有者や相続人に請求されます。

一般的な木造住宅の解体費用は、1坪あたり約4万~5万円が目安で、30坪の住宅ならおよそ100万~150万円程度かかります。放置した結果、税負担に加えてこうした高額な解体費用まで発生すれば、思わぬ出費となるでしょう。

このように、相続した家を放置すると、固定資産税が高くなるだけでなく、解体費用の負担まで生じるおそれがあります。名義変更を済ませ、適切に管理することで、将来的な金銭的リスクを防ぐことが大切です。

相続した家の名義変更をしないことで起きたトラブル事例

相続した家の名義変更(相続登記)を行わずに放置すると、思わぬトラブルに発展することがあります。名義が故人のままだと、税金の支払い・管理責任・売却など、あらゆる場面で手続きが滞りやすくなるためです。

相続不動産や訳あり不動産の買取を行う弊社にも、名義変更を怠ったことが原因で問題が生じたという相談が数多く寄せられています。

ここでは、実際に弊社が対応した事例をもとに、名義変更をしなかったことで起きた主なトラブルと、その予防策について解説します。

- 納付書が届かず、固定資産税が滞納扱いになったケース

- 管理・納税負担が一人に集中し、相続人の間でトラブルになったケース

- 他の相続人が相続分を売却し、第三者と共有トラブルになったケース

- 相続人が増えすぎて権利関係が複雑化し、売却できなくなったケース

- 「特定空き家」に指定され、固定資産税が6倍に増えたケース

納付書が届かず、固定資産税が滞納扱いになったケース

相続した家を名義変更しないまま放置すると、固定資産税の納付書が故人宛てのまま送られ、誰も受け取らずに滞納となるケースがあります。特に、相続後に空き家になった不動産では、郵便物の確認がされないまま放置されることが少なくありません。

相続人はいずれも別の地域に住んでおり、納税通知書が実家に届いていたことに気づかないまま数年が経過。その結果、延滞金が加算され、総額で30万円を超える税金の支払いが発生していました。滞納が続けば差押えに至る可能性がある状況でした。

弊社では、相続人の方々への連絡調整や手続きの流れをご案内し、相続登記が必要な場面では提携司法書士をご紹介しました。司法書士によって名義が整理された後、弊社が不動産を買取ることで、売却代金の中から滞納分の清算を行い、問題を解決できた事例です。

このように、名義変更をしないまま空き家として放置すると、納税通知書が届かず滞納が積み重なるおそれがあります。さらに、空き家は管理や納税の義務だけが残り、老朽化による倒壊や「特定空き家」への指定など、新たなリスクを招くことにもなりかねません。

住む予定がない場合は、早めに売却を検討することが現実的な選択肢です。相続登記を済ませて売却すれば、固定資産税や管理負担からも解放されます。

管理・納税負担が一人に集中し、相続人の間でトラブルになったケース

相続した家の名義変更(相続登記)をしないまま共有状態で放置すると、管理や税金の支払いを誰が行うかでトラブルになることがあります。特に、家を実際に使っていない相続人が複数いる場合、責任や費用の分担をめぐって不公平感が生じやすく、感情的な対立に発展するケースも少なくありません。

長男が地元に住んでいたため、家の管理や修繕、固定資産税の支払いをすべて引き受けていました。一方、他の兄弟は遠方に住んでおり、家の利用も負担もないまま数年が経過。やがて長男が「自分ばかりが損をしている」と不満を抱き、他の兄弟に費用負担を求めたところ対立が生じました。

話し合いが難航したため、長男には弊社と提携している司法書士をご紹介し、相続登記によってご自身の持分を整理。その後、長男の持分を弊社が買取りました。

登記が整理された後は、残る共有者の方々に不動産の状況や売却方法について中立的にご説明し、それぞれのご意向を確認。最終的には全員が納得され、不動産全体の売却につなげることができたケースです。

相続した家の管理や修繕、固定資産税の支払いといった責任は、本来、法定相続人全員が共同で負うものです。しかし、実務では相続登記をせずに放置していると、誰がどこまで負担すべきかが曖昧になり、感情的な対立につながることも少なくありません。

トラブルを避けるためには、早めに相続人同士で話し合い、家を誰が引き継ぐのか、費用をどう分担するのかを明確にしたうえで相続登記を行うことが大切です。また、不動産に居住する人がいない場合は、売却を検討するのも1つの手です。

他の相続人が相続分を売却し、第三者と共有トラブルになったケース

家の名義変更(相続登記)をしないまま放置すると、他の相続人が自分の相続分を単独で登記・売却してしまい、見知らぬ第三者が家の共有者になるトラブルが起こることがあります。一度第三者が権利を取得すると、家族間だけでは解決できない複雑な共有関係に発展するおそれがあります。

相続人は3人兄弟で、亡くなった母名義の家を誰も引き継がないまま放置していました。しばらくして、次男が自分の法定相続分のみを相続登記し、その持分を不動産業者に売却してしまいました。

長男と三男はこの事実を知らず、後になって業者から「他の共有者の持分を買い取ったので、あなたの持分も売ってほしい」と連絡を受けて初めて状況を把握しました。

業者は相場より大幅に安い金額での売却を強く勧め、断っても繰り返し連絡がくるなど、精神的な負担を感じる状態に。兄弟間だけでは対応が難しく、弊社に相談が寄せられました。

その後、弊社が司法書士と連携し、登記関係を整理したうえで兄弟分の持分を適正価格で買取りました。また、当該業者に対しても不動産の状況や兄弟側の意向を丁寧に説明した結果、売却条件への理解が得られ、トラブルも自然と解消に向かいました。

最終的には兄弟間の共有関係も解消され、安心して不動産を手放すことができたケースです。

このようなトラブルを防ぐには、早めに相続人同士で「家を誰が引き継ぐのか」を話し合い、相続登記を済ませて権利関係を明確にしておくことが重要です。相続人のうち誰か1人の単独名義にしておけば、他の相続人が勝手に自分の持分を処分するリスクも防げます。

また、居住予定がなく活用もしない不動産であれば、相続登記を済ませたうえで売却し、売却益を相続人で分け合う方法も現実的です。不要な管理負担を減らし、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

相続人が増えすぎて権利関係が複雑化し、売却できなくなったケース

家の名義変更(相続登記)をしないまま長期間放置すると、世代をまたいで相続人が増え、家の権利関係が複雑化します。誰がどの割合の権利を持っているのかを把握するだけでも時間がかかり、登記や売却の手続きが進まないケースもあります。

亡くなった祖父名義の家が登記未了のまま放置され、祖父→父母→孫の世代へと相続が重なっていました。気づけば関係する相続人は10人を超え、そのうち何人かは遠方在住や音信不通の状態。誰がどの程度の持分を持っているのかも不明確で、話し合いすらできない状況でした。

空き家となっていた家は老朽化が進み、近隣から苦情が寄せられるように。管理責任の所在が不明なため行政からも指導が入り、相続人の一部が対応に困り果てて弊社に相談されました。

弊社では、提携司法書士と連携して戸籍をさかのぼり、相続関係を整理。連絡が取れる相続人には司法書士から必要な手続きの説明を行い、弊社は売却に向けた調整役としてサポートしました。最終的には、同意が得られた相続人の持分を弊社が買い取ることで登記を一本化。その後、老朽化した建物を解体し、土地としての売却までスムーズに進めることができました。

相続登記を放置すると、世代交代のたびに相続人が増え、全員の同意を得られず売却が進まないケースや、管理責任が曖昧なまま行政から指導を受けるリスクがあります。次の世代に負担をかけないためにも、相続が発生したら相続登記を行い、所有関係を明確にしておくことが大切です。

「特定空き家」に指定され、固定資産税が6倍に増えたケース

家の名義変更(相続登記)をせずに空き家を長期間放置すると、老朽化によって倒壊や衛生被害のリスクが高まり、自治体から「特定空き家」に指定されることがあります。

特定空き家に指定されると、住宅用地の軽減措置が外れ、固定資産税が最大で6倍に増額されるうえ、最悪の場合は行政代執行による強制解体・費用請求につながることもあります。

相続人が3人いたものの、誰も実家を引き継がず、相続登記もしないまま長期間経過。建物は雨漏りや外壁の崩落が進み、近隣住民から自治体に苦情が寄せられていました。

調査の結果、自治体は建物を「特定空き家」として指定。改善勧告を受けたものの、相続人同士で費用負担の話し合いが進まず、対応できないまま放置が続きました。その結果、住宅用地の特例が外れ、固定資産税は従来の約6倍に増額。維持が難しい状態に陥りました。

弊社では、提携司法書士が登記関係の整理を担当し、相続人の合意形成をサポートしながら家を買取。買取代金の一部を活用して建物を解体し、土地として再活用できる状態に整備しました。結果として、相続人の金銭的・精神的負担を大幅に軽減することができました。

「特定空き家」に指定されると税負担の増加だけでなく、行政からの勧告や強制解体のリスクにも直面します。住む予定がない場合は、早めに相続登記を行い、売却や利活用を検討することが現実的な選択肢です。

相続した家の名義変更の手続きの流れ

相続した家を名義変更(相続登記)せずに放置すると、税金の滞納や管理責任のトラブルなど、さまざまな問題を招くおそれがあります。 こうしたトラブルを防ぐためにも、相続が発生したら早めに名義変更の手続きを進めることが大切です。

相続発生から登記完了までの主な流れは以下のとおりです。

- 相続する不動産の権利関係を確認する<

- 遺産分割協議で不動産を相続する人を決める

- 相続登記に必要な書類を準備する

- 法務局で相続登記を行う

- 登記識別情報通知を受け取る

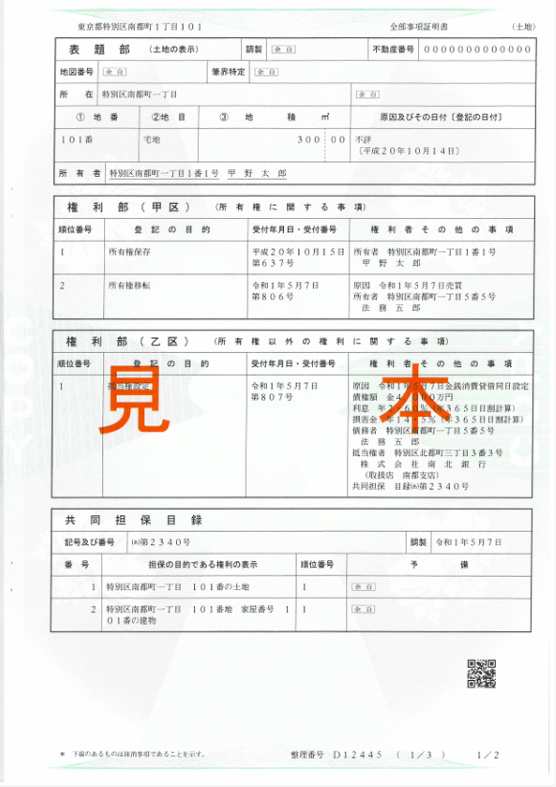

1.相続する不動産の権利関係を確認する

相続登記の最初のステップは、相続する不動産の「権利関係」を正確に確認することです。誰の名義で登記されているのか、どのような不動産が含まれているのかを明確にすることで、後の手続きがスムーズになります。

被相続人が所有していた不動産の登記情報は、「登記事項証明書(登記簿謄本)」で確認できます。自宅に書類が見当たらない場合は、管轄の法務局で窓口または郵送で取得可能です。さらに、「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、オンラインで取り寄せることもできます。

不動産は「土地」と「建物」でそれぞれ別々に登記されています。たとえ同じ敷地に建っている家でも、登記簿上は別の不動産として扱われるため、土地用と建物用の2通の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する必要があります。

それぞれの登記簿を確認し、記載されている内容が相続対象の不動産と一致しているか、また名義人が被相続人で間違いないかをしっかり確認しておきましょう。

登記簿の「所有者欄」に被相続人以外の名前がある場合は、その不動産が共有名義になっているということです。この場合、不動産全体ではなく、被相続人が所有していた共有持分のみが相続の対象になります。

また、敷地につながる私道が近隣の家と共有名義になっているケースもあります。たとえば、住宅が密集している住宅街や、袋小路(行き止まり)の奥にある家では、道路の一部を周辺の所有者が共同で所有している場合があります。そのような場合は、土地や建物とは別に、私道の持分についても相続登記を行う必要があります。

2.遺産分割協議で不動産を相続する人を決める

不動産の名義変更(相続登記)を行うには、まず「誰がその家を引き継ぐのか」を明確にする必要があります。 その判断のもとになるのが「遺言書」または「遺産分割協議」です。

まずは、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。遺言書があれば、その内容が最優先され、遺言に記載された人が不動産を相続します。

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行い、誰が家を引き継ぐのかを決めます。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

遺産分割協議では、家をはじめとする相続財産の分け方について、相続人全員で話し合い、合意を得る必要があります。また、誰か1人でも欠けた状態で行われた協議は無効となるため、 合意内容は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印しておきましょう。

なお、家の名義を複数人で共有にすることもできますが、共有名義はおすすめできません。共有名義にすると、家を売る・リフォームする・担保に入れるといった手続きのたびに、他の共有者との調整が必要になり、不動産を動かしづらくなります。

そのため、できるだけ家を引き継ぐ人を1人に決めて、単独名義で登記することが望ましいでしょう。

【遺言書の探し方は?】

遺言書を探すときは、まず自宅の中を確認しましょう。机の引き出しやタンス、金庫、仏壇の奥などに保管されていることが多いです。なお、自宅で見つけた場合でも、勝手に開封してはいけません。必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

自宅で見つからない場合は、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用していないか、または公証役場で「公正証書遺言」として保管されていないかを確認しましょう。これらは全国どこの法務局・公証役場でも照会が可能です。

そのほか、銀行の貸金庫や信託銀行、弁護士・行政書士などの専門家に預けられているケースもあります。心当たりのある機関や専門家にも確認してみましょう。

遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかを決めます。

3.相続登記に必要な書類を準備する

相続登記を行うには、亡くなった人の戸籍関係や相続人の身分証明、不動産の評価資料など、複数の書類をそろえる必要があります。事前にどの役所で何が取得できるかを確認しておくとスムーズです。

以下は、相続登記に必要な主な書類と取得先の一覧です。

| 書類 | 内容 | 取得先 |

|---|---|---|

| 登記申請書 | 相続登記を申請するための基本書類。法務局のホームページで様式と記載例をダウンロードできる。 | 相続人本人が作成(司法書士に依頼可) |

| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本 | 法定相続人を確定するために必要。出生から死亡までのすべての戸籍をそろえる。 | 各本籍地の市区町村役場 |

| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 相続人が生存していることを証明する。 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |

| 住民票の除票または戸籍の附票 | 登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを証明する。 | 亡くなった方の住所地または本籍地の市区町村役場 |

| 新しい名義人の住民票 | 誰に名義を移すのかを証明する。 | 名義人となる相続人の住所地の市区町村役場(コンビニ交付可) |

| 不動産の固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に必要。固定資産税の課税明細書で代用できる場合もある。 | 不動産所在地の市区町村役場 |

| 遺言書 | 被相続人が作成した、財産の分け方が記載された書類。遺言書がある場合はこちらが最優先となり、登記の際に提出する。 | 被相続人が作成 |

| 遺産分割協議書 | 相続人全員で話し合った財産分けの内容をまとめた書類。遺言書がない場合や、相続人全員で別の分け方を決めた場合に作成。 | 相続人で作成(司法書士に依頼可) |

| 相続人全員の印鑑証明書 | 協議書に押された実印が本人のものかを証明する。 | 各相続人の住所地の市区町村役場(コンビニ交付可) |

マイナンバーカードを持っていれば、住民票や印鑑証明書は多くの自治体でコンビニ交付サービスが利用できます。ただし自治体によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

不備を防ぎ、確実に手続きを進めたい場合は、司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。特に相続人が多いケースや戸籍が複数の市区町村にまたがる場合は、自分で対応するよりもスムーズに書類をそろえられます。

【相続手続きがスムーズになる「法定相続情報証明制度」とは?】

法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍関係の書類を提出し、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらう仕組みです。発行は無料で、複数枚の交付も可能です。

この一覧図があれば、銀行や保険会社などでの相続手続きのたびに、分厚い戸籍一式を提出する必要がなくなります。

また、相続する不動産が複数あり、異なる地域の法務局に登記を申請する場合でも、一覧図の写しを提出するだけで済むため、戸籍書類の提出を大幅に省略できます。

相続登記のタイミングで申請しておくと、その後の金融機関での手続きや異なる地域の相続登記にも活用できて便利です。特に、不動産を複数所有している場合や、銀行・証券など金融機関での相続手続きが多い場合に役立ちます。

4.法務局で相続登記を行う

必要書類がそろったら、法務局で相続登記の申請を行います。登記の申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

申請方法は「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」の3つがあります。オンライン申請は電子署名などが必要なため、司法書士などの専門家以外が手続きする場合は、窓口または郵送による申請が一般的です。

登記申請の際には、登録免許税を納める必要があります。法務局で収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出します。

申請書や添付書類に不備があると、訂正のために再提出を求められることがあります。初めての方や手続きに不安がある場合は、法務局の相談窓口を利用するか、司法書士に依頼すると安心です。

5.登記識別情報通知を受け取る

法務局での審査には、通常1週間〜10日ほどかかります。

申請書や添付書類に不備がなければ、審査完了後に名義変更(相続登記)が正式に完了し、新しい名義人に「登記識別情報通知」が交付されます。これは以前の「権利証」に代わるもので、不動産の所有者であることを証明する大切な書類です。

登記識別情報通知は、不動産を売却したり、担保に入れたりする際に必要になるため、必ず紛失しないよう厳重に保管しましょう。紛失しても所有権を失うわけではありませんが、後の手続きが煩雑になる場合があります。

また、登記が完了したら「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、名義が自分の名前に正しく変更されているかを確認しておくと安心です。

相続した家の名義変更にかかる費用

相続した家の名義変更(相続登記)には、主に「登録免許税」「戸籍などの証明書の発行手数料」「司法書士報酬」の3つの費用がかかります。

それぞれの内容と費用の目安は以下のとおりです。

| 種類 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 戸籍などの証明書の発行手数料 | 相続登記の際に必要な戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの取得にかかる費用。 | 約5,000円〜1万円程度 |

| 登録免許税 | 不動産の名義を変更するときにかかる税金。 | 固定資産税評価額の0.4% |

| 司法書士報酬 | 登記手続きを司法書士に依頼する場合の費用。 | 約5万〜15万円程度 |

登録免許税は、登記を行う際に必ず必要となる税金で、固定資産税評価額の0.4%をもとに計算します。たとえば、評価額が3,000万円の家なら12万円の登録免許税がかかります。この税金は収入印紙を購入し、登記申請書に貼り付けて納めます。

また、戸籍謄本や住民票などの証明書類の発行手数料は、相続人の人数が多ければ、その分費用が高くなります。

司法書士に依頼する場合は、書類収集から申請書作成、法務局への提出までを一括で任せられるため、手間を大幅に減らすことができます。費用は5万〜15万円程度が目安です。不動産の数や相続人の人数が多ければ、その分、費用も高くなります。費用は事務所によって異なるため、依頼前に見積書で内訳を確認しておくと安心です。

相続で名義変更した家を活用できない場合は売却が現実的な選択肢

相続によって家の名義変更(相続登記)を済ませたものの、今後住む予定がない・活用の見込みがない場合は、売却を検討するのが現実的な選択肢です。

なぜなら、居住や活用をしていなくても、固定資産税や管理の負担が継続的に発生するためです。また、空き家のまま放置すると建物が老朽化し、資産価値が下がるうえ、倒壊や衛生・景観への悪影響を理由に自治体から「特定空き家」に指定されるおそれもあります。

特定空き家に指定されると住宅用地の軽減措置が外れ、固定資産税が最大で6倍に増額する可能性があります。そのため、維持費やリスクを抱え続けるよりも、早めに売却して現金化する方が合理的といえます。

相続した家の売却方法は、状況によって主に以下の3つが挙げられます。

| 状況 | 売却方法 | 概要 |

|---|---|---|

| 単独名義の場合 | 名義人が単独で仲介業者に依頼し、通常の売却手続きを行う。買取業者に依頼して売却することも可能。 | 名義人1人の判断で自由に売却できるため、手続きがスムーズ。市場価格で売却でき、時間もかからない。 |

| 共有名義の場合(共有者全員が売却に同意している) | 共有者全員の同意を得たうえで、不動産全体を仲介業者を通じて売却する。買取業者に依頼して売却することも可能。弁護士や司法書士と連携している業者であれば、共有者との合意形成に向けた交渉や、トラブルが発生した際の対応をサポートもしてくれる。 | 近隣相場に近い価格で売却できる。ただし、共有者全員の同意が必要であるため、1人でも売却に反対すれば、実現できない。 |

| 共有名義の場合(共有者全員の売却の同意が得られない) | 自分の共有持分のみを他の共有者または買取業者に売却する。 |

自分の権利を現金化できる。売却価格の目安は以下のとおり。 他の共有者に売却する:不動産全体の価格 × 持分割合 買取業者に売却する:不動産全体の価格 × 持分割合 × 1/3~1/2 |

単独名義なら自分の意思だけで売却を進められますが、共有名義では他の共有者全員の同意が必要です。どうしても合意が得られない場合は、自分の持分のみを売却する方法を検討しましょう。

持分の売却は、他の共有者の同意を得る必要がなく、自分の権利分を自由に処分できます。理想的なのは他の共有者への売却ですが、難しい場合は買取業者への持分売却という選択もあります。

買取業者への売却の場合、他の共有者よりも売却価格が下がります。たとえば、市場価格3,000万円の不動産の1/2の持分を売却した場合、他の共有者であれば1500万円、買取業者であれば500~1000万円になるイメージです。

買取業者は、購入後に他の共有者との調整や不動産の処理を行う必要があるため、その分だけ価格が下がります。とはいえ、現金化のスピードが早く、手間をかけずに売却したい場合には有効な方法です。

売却以外の選択肢|相続で名義変更した家の活用・処分方法

相続によって名義変更をした家を、「できれば残したい」「売却以外の方法で活かしたい」と考える場合もあるでしょう。

そのような場合には、次のような選択肢もあります。

- 賃貸として貸し出す

- 更地にして活用する

- 親族などに譲渡する

- 国庫へ帰属させる

それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、自分の状況や目的に合わせて最適な方法を検討することが大切です。

賃貸として貸し出す

相続によって名義変更をした家を自分で使わない場合でも、賃貸として貸し出せば家賃収入を得られ、固定資産税や維持費の負担をまかなえる場合があります。資産を手放さずに活用できる点が大きなメリットです。

一方で、空室期間が長引くと収入が途絶えるリスクがあり、入居者募集や家賃管理、修繕対応などの手間も発生します。老朽化している場合はリフォーム費用もかかるため、事前に収支のシミュレーションを立てておくことが大切です。

管理に不安がある場合は、賃貸管理会社に委託する方法もあります。家賃収入の一部を手数料として支払う必要がありますが、入居者対応やトラブル処理を任せられるため、遠方に住んでいる相続人にも向いています。

更地にして活用する

老朽化が進んだ家をそのまま放置すると、倒壊の危険や「特定空き家」に指定されるリスクがあります。建物が古い場合は、建物を解体して更地にし、駐車場や資材置き場などとして活用する方法もあります。

更地にすれば、建物の管理や修繕の手間がなくなり、見た目もすっきりします。また、将来的に売却する際に、更地の方が買主が見つかりやすい場合もあります。

一方で、解体費用(30坪の木造住宅で100万~150万円程度)がかかるほか、建物がなくなることで固定資産税の軽減措置が外れ、税額が高くなる点には注意が必要です。

すぐに売却せずに土地を維持したい場合や、建物の老朽化によるトラブルを避けたい場合には、有効な選択肢といえるでしょう。

親族などに譲渡する

自分では使わないものの、兄弟や子どもなどの親族が住む、または管理を引き継ぐ場合は、家を譲渡するという方法もあります。ただし、親族間での譲渡だからといって、口約束のままにしておくと後々トラブルにつながるおそれがあります。

そのため、譲渡を行う際は必ず登記や契約書を作成し、正式に権利を移転することが大切です。特に、名義変更をせずに住み続けると、相続が重なった際に権利関係が複雑化することがあります。

また、無償で譲渡した場合は、贈与とみなされて贈与税が課される場合があります。譲渡の前に税務上の扱いを確認し、必要に応じて税理士や司法書士に相談しておくと安心です。

国庫へ帰属させる

家の老朽化が激しく、売却も賃貸としての活用も難しい場合には、「相続土地国庫帰属制度」を利用して土地を国に引き取ってもらう方法もあります。

2023年4月27日に始まった制度で、一定の条件を満たす土地であれば、相続人が国に所有権を返すことができます。所有し続けることで発生する固定資産税や管理の負担をなくせる点がメリットです。

ただし、対象となるのはあくまで「土地」であり、建物がある場合は対象外です。国に引き取ってもらうには、あらかじめ建物を解体して更地にしておく必要があります。

また、担保権(抵当権など)が設定されている、土壌汚染がある土地、通路や水路として使われている土地などは引き取りの対象外となります。

さらに、土地を国に引き取ってもらう際には「負担金」を納める必要があります。金額は土地の種類(地目)や面積によって異なり、たとえば宅地の場合はおおむね20万円程度が目安です。

売却や賃貸が難しく、相続した土地を管理し続けることが負担になっている場合には、「相続土地国庫帰属制度」を利用できるかどうか、法務局などで確認してみると良いでしょう。

まとめ

相続した家の名義変更(相続登記)は、「相続が発生したことを知った日から3年以内」、または「遺産分割協議で所有者が決まった日から3年以内」に行うことが法律で義務付けられています。

放置していると、10万円以下の過料が科されるおそれがあるほか、売却や担保設定ができない、相続人同士でトラブルが起きるなど、さまざまな問題が発生します。

また、名義変更をしていなくても、固定資産税の納税義務や建物の管理責任は相続人に引き継がれます。放置して老朽化が進むと「特定空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍に増えるリスクもあるため、早めの対応が大切です。

相続登記の手続きは、戸籍の収集や遺産分割協議など専門知識を要する部分も多く、初めての方にとっては複雑に感じられるかもしれません。不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼して確実に手続きを進めましょう。

また、名義変更後の家を「今後どう活用するか」も重要です。住む予定がない場合は、売却して現金化するのも現実的な選択肢です。家を残したい場合は、賃貸として貸し出すなど別の方法も検討してみてください。

よくある質問

相続以外で家の名義変更が必要になるのはどんなとき?

相続以外でも、家の名義変更が必要になる場面はいくつかあります。主なケースは次のとおりです。

- 売買による名義変更:家を購入・売却した際に、所有者が変わるため名義変更が必要です。

- 離婚による財産分与:離婚後に一方が家を取得する場合、元の名義人から新しい所有者へ変更します。

- 生前贈与:親が生きているうちに子どもへ家を譲るなど、贈与によって所有権を移すときも名義変更が必要です。

いずれの場合も、登記簿上の名義を最新の所有者にしておかないと、売却や融資などの手続きができなくなるおそれがあります。名義変更が必要な場合は、なるべく早めに登記を行いましょう。

生前贈与した家の名義変更はどのように行う?

家を生前贈与した場合は、贈与を受けた人を正式な所有者として登記するために、法務局で名義変更(所有権移転登記)の手続きを行います。登記をしておかないと、法的には名義が変わらず、売却や相続などの手続きができないままになってしまいます。

申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行い、通常は申請から1〜2週間ほどで登記が完了します。

登記の際に必要となる主な書類は以下のとおりです。

- 贈与者の印鑑証明書:実印による贈与契約を証明する

- 贈与者・受贈者の住民票:本人確認・住所確認に必要となる

- 贈与者の登記済権利証または登記識別情報:登記上の所有者であることを証明する

- 固定資産評価証明書:登録免許税の計算に必要となる

- 贈与契約書:贈与の事実を証明する書類として添付する

登記の際には登録免許税(固定資産税評価額の2%)を納める必要があります。また、生前贈与には贈与税がかかる場合があります。年間110万円までの贈与は非課税ですが、それを超えると申告が必要になるため、事前に税理士や司法書士へ相談すると安心です。

亡くなった親名義の家にそのまま住むことはできる?

親名義の家にそのまま住むこと自体は問題ありません。相続によって所有権を受け継いでいれば、名義変更(相続登記)をしていなくても居住することは可能です。

ただし、名義変更をせずに放置していると、売却や担保設定ができないうえ、相続登記の義務化(2024年4月施行)により罰則の対象になる可能性があります。

相続が発生した日から3年以内に相続登記を行わない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料が科されるおそれがあります。

また、名義が親のままだと、将来さらに相続が発生したときに相続人が増えて名義変更が複雑化するなど、トラブルの原因にもなります。

そのため、早めに相続登記を行い、名義を母または子など実際の居住者に変更しておくことをおすすめします。

亡くなった親名義の家でも、固定資産税や相続税はかかる?

名義変更をしていない場合でも、固定資産税や相続税の負担から逃れることはできません。

まず、固定資産税については、名義が亡くなった親のままでも、相続人が納税義務を引き継ぎます。市区町村は相続登記の有無に関係なく相続人を特定し、代表者宛てに納税通知書を送付します。

相続税は、相続が発生した時点の財産評価額をもとに新たに発生する税金です。つまり、名義変更をしていなくても、相続が発生すれば相続人は相続税の申告・納付を行う必要があります。

ただし、相続税はすべての人にかかるわけではなく、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合のみ課税対象になります。基礎控除額は次のとおりです。

たとえば、相続人が1人なら控除額は3,600万円、2人なら4,200万円です。相続する家の評価額と、預貯金や有価証券などを合わせた財産の合計額がこの金額を下回る場合、相続税の申告や納税は不要です。