共有持分の遺産分割協議書の作成方法とポイント|書き方から記載例まで徹底解説

共有持分とは、複数名で不動産を所有している場合に、共有者それぞれが持つ所有権の割合のことです。不動産を共有名義で相続する可能性があるものの、遺産分割協議書の作成方法が分からず不安に感じている人もいるでしょう。

共有持分があるときに遺産分割協議書に記載すべき内容は以下の通りです。

- 作成年月日

- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、本籍地

- 相続放棄をする際の注意点

- 遺産分割の内訳(誰がどの財産をいくら取得するのか)

- 相続人全員の氏名・住所

- 相続人全員の自署・捺印

しかし、実際に遺産分割協議書を作成するまでには、相続人や相続財産の調査などが必要であり、多大な労力がかかることもあります。また作成した書類に誤りがあると、相続登記や金融機関の名義変更など、さまざまな手続きをやり直さなければなりません。

遺産分割協議書の作成に不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、遺産分割協議書の作成はもちろん、相続に関わる手続きを一任できるため、相続手続きに伴う負担を和らげることができるでしょう。万が一相続人同士でトラブルが起きた場合も対処しやすくなるはずです。

今回の記事では、共有持分の相続がある場合の遺産分割協議書の作成方法や、作成する際のポイントなどを解説します。

目次

遺産分割協議書は遺産の分割方法などの合意内容をまとめた書類

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

相続が発生し、遺言書もないという場合は「遺産分割協議」と呼ばれる相続人全員での話し合いによって、財産の分け方を決定しなければなりません。遺産の分け方に絶対的な決まりはないため、相続人全員の同意があれば法定相続分に基づかない分け方も可能です。

民法によって定められている相続割合のことです。たとえば、配偶者と子が相続人になる場合、それぞれ被相続人の財産を2分の1ずつ相続します。

しかし、遺産分割について合意したとしても、これを証明する書面がなければトラブルの素ですし、何より具体的な財産分配の処理ができません(例えば、被相続人名義の不動産を名義変更(相続登記)する際や、被相続人の預金口座を解約する場合など、相続手続きのさまざまな場面で、遺産の分け方を証明する書類として提出が求められます。)

遺産分割協議書は、相続におけるトラブルを避け、また実際に遺産を分配するために必要な書類なのです。

なお、遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、少なくとも遺産の具体的な内容(預貯金、不動産、株式などの明細)を記載すべきでしょう。また、必須ではありませんが、場合によっては負の財産(借金)についても整理した方がよいかもしれません。

共有持分を相続する場合の遺産分割協議書の書き方

共有持分を相続する場合、誰が・どの割合で不動産を取得するのかを明確に示すために、遺産分割協議書へ正確な記載を行うことが非常に重要です。

共有持分とは、1つの不動産を複数の相続人が所有する際の「権利の割合」を示すものであり、実際の土地や建物のどの部分を使うかを示すものではありません。そのため、相続後の売却・管理・修繕・固定資産税の負担などを円滑に進めるには、協議内容を文書で残しておくことが不可欠です。

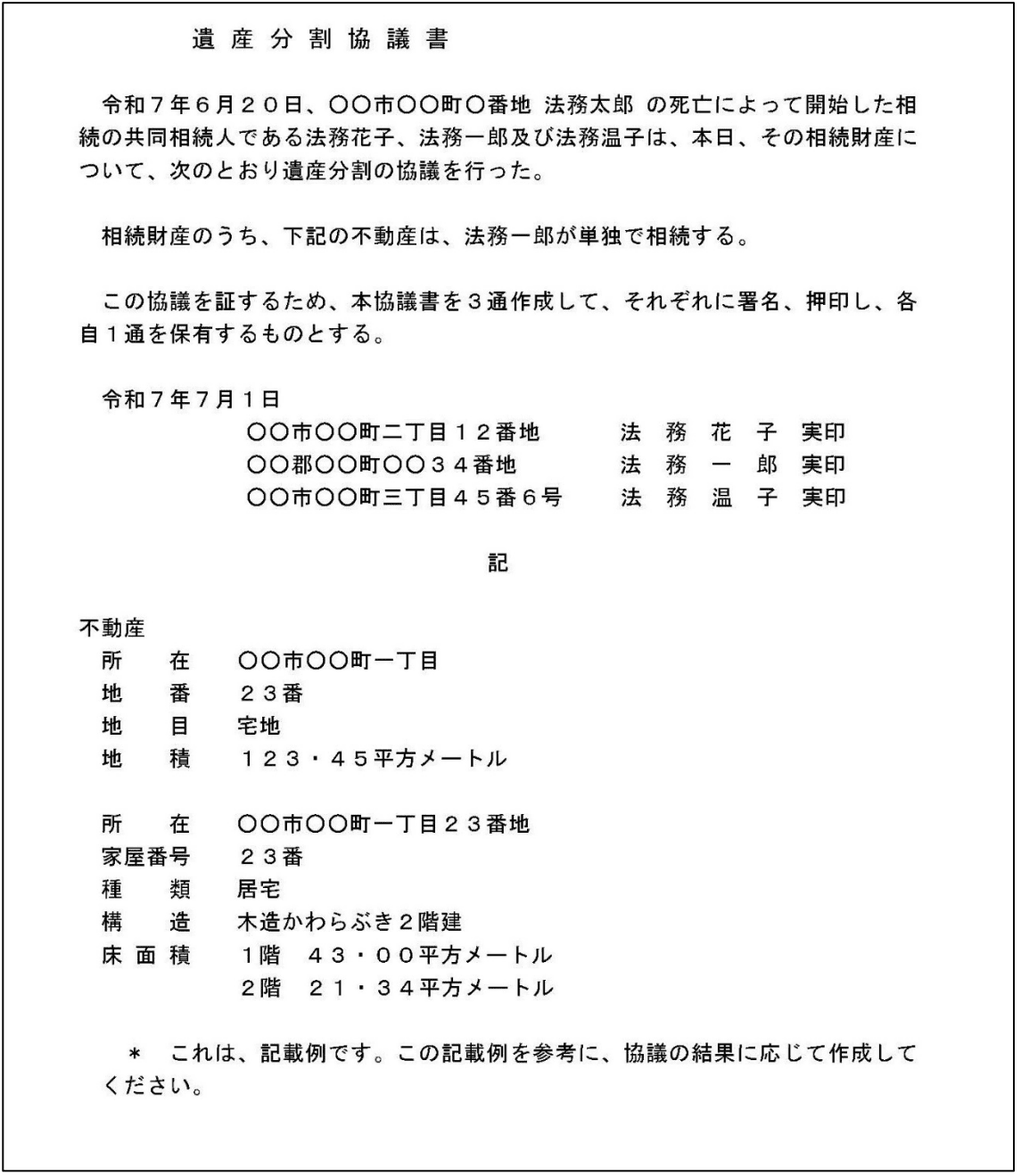

まずは共有持分の相続における遺産分割協議書の例を参考にしてみてください。

遺産分割協議書を作成する際には、次の内容を必ず盛り込む必要があります。

- 不動産の所在・地番・家屋番号など、登記事項証明書どおりの特定情報

- 相続人全員の氏名・住所

- 各相続人が取得する共有持分割合(例:2分の1、10分の3など)

- 法定相続分と異なる割合とする場合、その合意内容と理由

- 代償金の支払いがある場合は金額・支払方法・期限

- 協議成立日および全相続人の署名・実印、印鑑証明書

割合の表記は「2分の1」「10分の3」など、登記で認められる表現に統一する必要があります。また、法定相続分どおりに共有とする場合は協議書が必須ではありませんが、法定相続分と異なる割合に変更する場合や、特定の相続人のみ持分を取得させる場合、代償金の授受がある場合は必ず協議書を作成し、それぞれの合意内容を明確に記載します。

なお、共有状態で相続すると「将来的に売却時の同意が得られない」「管理方針が合わない」「固定資産税の負担に不満が生じる」など、相続人同士のトラブルが起こりやすいのが現実です。こうした争いを避けるためにも、協議書にはただ持分を記載するだけでなく、「代償金の支払い方法」「管理負担の考え方」「将来処分する際の基本方針」など、可能な範囲で合意事項を盛り込むことが望まれます。

また、2024年4月から相続登記が義務化されたため、遺産分割協議がまとまった後は、協議成立日から3年以内に相続登記を行う必要があります。登記申請の際には遺産分割協議書の原本が必要となるため、全員の署名・実印、印鑑証明書を揃えて正式な形で作成しましょう。

このように、共有持分の相続では協議書の内容がその後の不動産処分に大きく影響します。曖昧な記載や口頭合意のまま放置すると、売却や活用が困難になるケースも少なくありません。相続後のトラブルを避けるためにも、共有持分の割合とその根拠を明確に示した遺産分割協議書を整備することが、実務上の重要なポイントとなります。

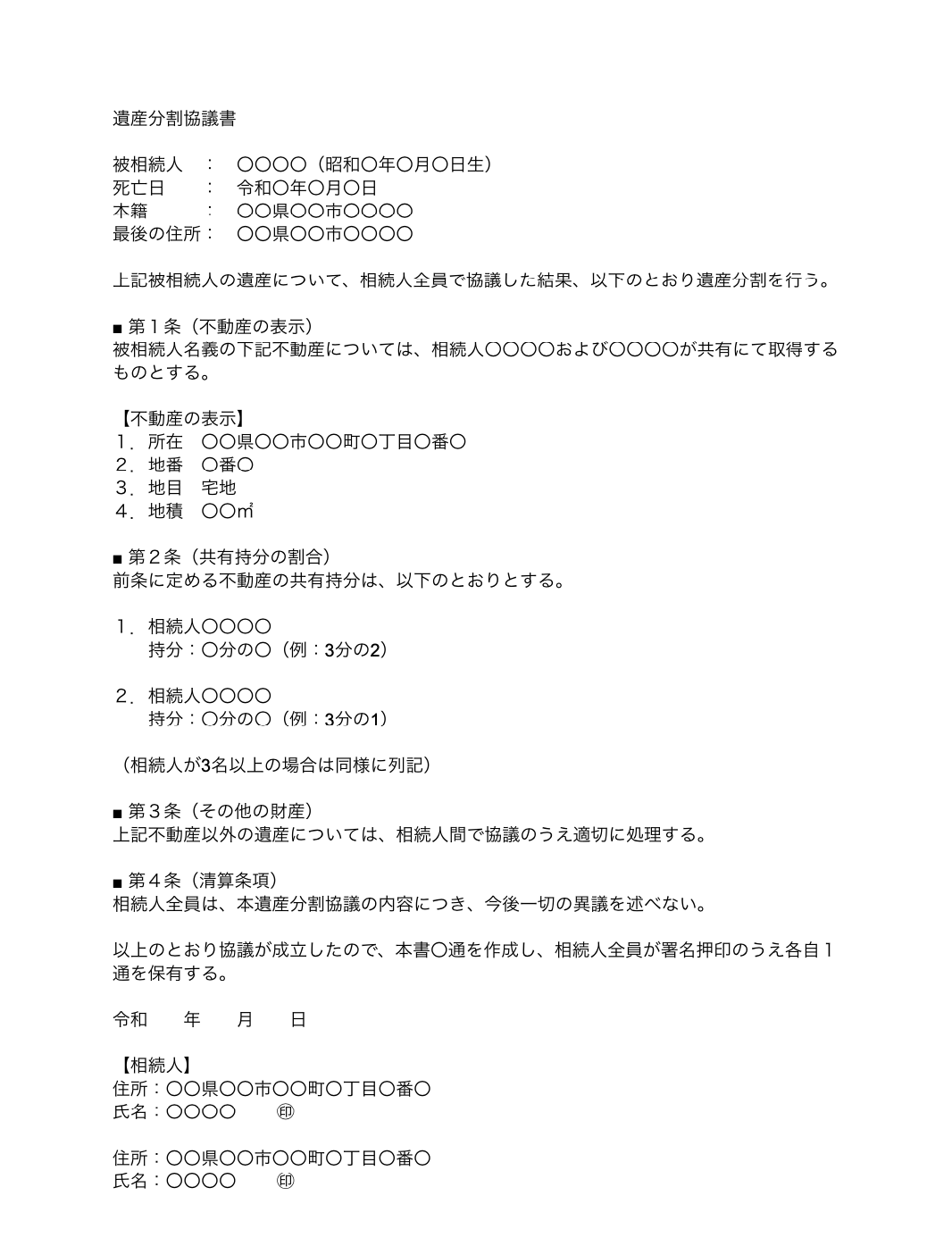

共有持分の相続における遺産分割協議書のひな形

遺産分割協議書に所定の様式はありませんが、不備を出さないためにも、以下の雛形を参考にしながら記入してみましょう。

遺産分割協議書

被相続人

氏名:○○○○

生年月日:昭和○年○月○日

死亡年月日:令和○年○月○日

本籍地:東京都○○区○○町○○番地

被相続人、○○○○の遺産について、相続人全員が協議し、下記の通り遺産分割を行うことに合意した。

1.相続人○○○○が取得する遺産

【預貯金】○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○全額

【土地】2分の1

所在:○○市○○町○○丁目

地番:○番

地目:宅地

地積:○○.○㎡

【建物】2分の1

所在:○○市○○町○○丁目

家屋番号:○番

種類:居宅

構造:木造瓦葺3階建

床面積:1階○○.○○㎡

2階○○.○○㎡

2.相続人○○○○が取得する遺産

【有価証券】

○○社株式 3万株 全株

【土地】2分の1

所在:○○市○○町○○丁目

地番:○番

地目:宅地

地積:○○.○㎡

【建物】2分の1

所在:○○市○○町○○丁目

家屋番号:○番

種類:居宅

構造:木造瓦葺3階建

床面積:1階○○.○○㎡

2階○○.○○㎡

3.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人○○○○が相続する

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を2通作成し、署名捺印のうえ、各1通ずつ保管する。

令和○年○月○日

住所:東京都○○区○○町○○番地

相続人氏名:○○○○(自署・捺印)

住所:東京都○○区○○町○○番地

相続人氏名:○○○○(自署・捺印)

なお、上記の雛形はあくまでも一例であるため、相続内容が複雑になる場合など、書き方に迷う場合は専門家に相談しましょう。

共有持分の相続における遺産分割協議書を作成するポイント

共有持分を相続する場合、後から売却・管理・処分で揉めることが非常に多いため、遺産分割協議書には一般的な相続よりも慎重な対応が求められます。特に共有不動産では、持分割合の誤記、代償金の取り決め漏れ、費用負担の曖昧さなどが原因で争いに発展するケースが多いため、作成時のポイントを理解しておくことが重要です。

以下では、共有持分の相続において遺産分割協議書を作成する際に押さえておくべきポイントをまとめました。

- 共有持分は後々トラブルになりやすいため専門家に作成を依頼する

- 協議に関連して発生した費用の負担ルールを明記する

- 遺産分割協議は原則としてやり直しがきかないことを理解する

- 不動産の共有持分について協議した場合は必ず相続登記を行う

共有持分はトラブルになりやすいため専門家に作成を依頼する

共有持分の相続における遺産分割協議書では、不動産の特定情報や持分割合、代償金の有無など、記載内容に誤りがあると後の売却や管理で深刻なトラブルを招きます。

内容が不明確なまま協議書を作成すると、後になって「内容を理解していなかった」「署名を強制された」などと主張され、協議の効力をめぐって争いになることもあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、弁護士・司法書士など不動産相続を扱う専門家に作成や手続きのサポートを依頼する方法も検討しましょう。

協議に関連した費用の負担ルールを明記する

共有持分の相続では、以下のような費用が発生することがあります。

- 不動産の評価費用

- 遺産分割協議書の作成費用

- 相続登記を行うための司法書士報酬・登録免許税

- 代償金の支払いに伴う振込手数料など

これらの費用は誰がどの割合で負担するのかという明確なルールが法律で定められているわけではありません。共有持分の相続では、費用負担の不公平感が原因で後から揉めることが多いため、協議の段階で負担割合を明記しておくことが望ましいです。

一般的には、相続人が取得する財産額に応じて按分するケースがよく見られますが、いずれにせよ相続人全員が納得できるルールを協議書に残すことが重要です。

遺産分割協議は原則としてやり直しができないことを理解する

遺産分割協議は、例外的な場合を除いてやり直しができません。

やり直しが認められるのは、以下のようなケースです。

- 相続人全員が同意している

- 遺産分割後に新たな財産が見つかった

- 詐欺・強迫・錯誤などの事情があった

共有持分の相続内容をやり直す場合、不動産登記を再度変更する必要があり、登録免許税などの費用が発生します。また、別の相続人に財産を移転することで新たに相続税が課されることもあります。

このように、やり直しには大きな負担が伴うため、共有持分の割合や代償金の扱いなどは慎重に話し合い、十分に理解したうえで協議を確定させる必要があります。

共有持分について協議した場合は必ず相続登記を行う

不動産の権利は遺産分割協議によって移転しますが、第三者に対抗するためには登記を行う必要があります。遺産分割協議書を作成しただけでは、共有持分の権利を法的に主張することはできません。

登記を放置すると以下のようなリスクがあります。

- 他の相続人の債権者から差押えを受ける可能性がある

- 売却しようとしても権利関係が不明で手続きできない

- 将来的に相続人が増えて権利関係が複雑化する

さらに、2024年4月1日からは遺産分割成立日から3年以内の相続登記が義務化されており、正当な理由なく登記を放置すると10万円以下の過料が科されます。

共有持分の相続では、登記を放置すると問題が深刻化しやすいため、協議内容がまとまり次第、速やかに登記を行いましょう。

共有持分の相続における遺産分割協議書を作成すべきケース

共有持分の相続では、どの相続人が不動産のどの持分を取得するかを明確化することが非常に重要です。共有状態の不動産は、売却・管理・処分の際に全員の合意が必要となるため、遺産分割協議書を作成しないまま共有状態が続くと、後のトラブルにつながるリスクが高くなります。

遺産分割協議書が必要となる主なケースは次のとおりです。

- 遺言書がなく、複数の相続人が共有持分を取得する場合

- 遺言書の内容と異なる割合で共有持分を分けたい場合

- 遺言書が存在するものの、無効で相続内容を協議し直す必要がある場合

なお、法定相続人が1人しかいない場合や、遺言書どおりに単独相続する場合など、そもそも共有状態が発生しないケースでは遺産分割協議書は不要です。

遺言書がなく相続人が複数いる場合

遺言書が存在しない場合、複数の相続人は遺産分割協議によって、共有持分の割合を含めた相続内容を決定する必要があります。

たとえば、土地・建物を複数人で共有相続するのか、特定の相続人が単独取得するのか、代償金を用いて割合調整するのかなどを話し合い、協議書に明記します。

遺産分割協議は相続人全員の参加・合意が必須であり、1人でも欠けたまま締結した協議書は無効となります。共有不動産の相続では、後に「自分は聞いていない」「そんな決め方は認めない」という紛争が生じやすいため、早期に全員参加で協議をまとめることが重要です。

遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合

遺言書に不動産の取得者や割合が指定されていたとしても、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる共有持分の配分を決めることができます。たとえば、遺言では1人に相続させると書かれていた不動産を、兄弟で共有相続とすることも可能です。

また、遺言書に記載された不動産がある場合でも、「共有状態で相続したい」「単独名義で相続したい」「代償金で調整したい」など、遺言と異なる方法を選ぶのであれば、必ず遺産分割協議を行い、協議書を作成しなければなりません。

ただし、遺言書の内容によっては以下の制約があるため注意が必要です。

- 遺言で一定期間(最長5年)の遺産分割禁止が定められている場合、その期間中は協議不可

- 受遺者(遺言で財産を受け取る人)や遺言執行者が指定されている場合、遺言と異なる分割は相続人全員に加え、受遺者または遺言執行者の承諾が必要

遺言があるケースほど、共有持分の扱いを誤ると問題が複雑になりやすいため、慎重な協議が求められます。

遺言書があるが無効である場合

遺言書が存在していても、法律上の要件を満たしていない場合は無効となり、その場合は共有持分も含めた遺産分割を相続人全員で改めて決める必要があります。

遺言書が無効となる主なケースは次の通りです。

- 作成日・署名・押印の欠落

- 訂正方法が法定方式どおりでない

- 複数人で共同作成した遺言になっている

- 遺言能力が無い状態で作成されている

- 内容が公序良俗に反する

遺言の方式には次の2種類があり、特に自筆証書遺言は形式不備から無効になる例が多いため注意が必要です。

| 遺言の種類 | 作成方法 |

|---|---|

| 自筆証書遺言 | 本人が全文・日付・氏名を自筆し、捺印する形式。形式不備が多く無効リスクが高い。 |

| 公正証書遺言 | 公証人役場で作成し、証人2名が立ち会う。方式不備が少なく有効性が高い。 |

自筆証書遺言は費用がかからず手軽な反面、要件を満たしていないケースが多く、結果として共有持分の相続方法がゼロから協議し直しになることがあります。一方、公正証書遺言は無効となる可能性が低く、共有不動産を巡る争いを防ぐ手段として有効です。

共有持分の相続における遺産分割協議書を作成するまでの流れ

共有持分を相続する場合、遺産分割協議書の記載内容が不動産の売却や管理、共有者間のトラブル防止に大きく影響します。

共有不動産は相続後の扱いが複雑になりやすく、相続人や財産調査に誤りがあると、遺産分割協議書が無効となり、共有状態が長期化してしまうおそれがあります。協議書を正しく作成するためには、作成までの手順を正確に踏むことが重要です。

相続人を調査する

最初に行うべきは、遺産分割協議に参加すべき相続人の確定です。

相続人を1人でも漏らして協議を行うと、作成した遺産分割協議書は無効になるため、十分な注意が必要です。

相続人の調査では、以下の戸籍を取り寄せて確認します。

- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本

- 除籍謄本

- 改製原戸籍謄本

離婚、認知、養子縁組などが共有持分の相続割合に影響することもあるため、これらの記載は特に注意して確認する必要があります。

古い戸籍は手書きで読み取りにくい場合もあり、相続人調査に時間を要するケースは多くあります。手続きに時間を割けない場合や家族関係が複雑なケースでは、弁護士や司法書士へ依頼した方が効率よく進められます。

相続財産を調査する

相続人が確定した後は、被相続人が所有していた財産を漏れなく調査します。共有持分を相続する場合、不動産の権利関係・評価額・負債の有無を把握していないと、持分割合の調整や代償金の検討が適切にできません。

調査対象となる財産には以下が含まれます。

- 不動産(共有名義・単独名義)

- 預貯金

- 株式や投資信託など有価証券

- 自動車、貴金属などの動産

- 借金、ローン、未払税金などの負債

相続財産の存在が後から発覚すると、遺産分割協議のやり直しや相続税の修正申告が必要になることがあります。財産の種類が多い場合や全容が不明な場合は、専門家へ依頼する方が確実です。

相続人全員で遺産分割協議を行う

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。対面に限らず、メールや電話、オンラインでの協議も可能です。

ただし、共有持分の相続では相続人全員の参加が必須であり、以下のケースでは追加の法的手続きが必要になります。

- 連絡の取れない相続人がいる場合は、不在者財産管理人の選任が必要

- 相続人に未成年者がいて、親も相続人である場合は特別代理人の選任が必要

相続人全員が揃っていない協議は無効となるため、確実に全員の参加を確保することが重要です。

合意が取れれば遺産分割協議書を作成する

相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。書式に決まりはないため、手書きでもパソコン作成でも問題ありません。ただし、不動産の相続登記には実印・印鑑証明書が必要となるため、最終的には署名・押印を揃える必要があります。

相続人が近くに住んでいない場合は、以下の方法で対応できます。

- 協議書を郵送で順番に回して署名・押印してもらう

- 同内容の書類を相続人ごとに用意し、それぞれ署名・押印して回収する

共有持分の協議書では、不動産の特定情報、取得する持分割合、代償金の有無などの記載漏れがあると手続きが止まるため、慎重な作成が必要です。

合意が取れなければ調停または審判を行う

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では、調停委員が双方の意見を聞き取り、妥当な解決案を提示します。直接顔を合わせずに協議できる点が調停の利点です。

調停が不成立の場合は、手続きが審判に移行し、裁判所が持分割合や分割方法を決定します。審判が確定すると、審判書や確定証明書が遺産分割の証明書として利用できます。

遺産分割協議書の作成は士業への依頼がおすすめな4つの理由

遺産分割協議書の作成を士業に依頼すると、以下のようなメリットが得られます。

- 遺産分割協議書の作成を任せられる

- 手続きのストレスを軽減できる

- 交渉がスムーズに進みやすくなる

- 自分にとって最大限有利にまとまる可能性が高まる

相続手続きに時間を取れない人や、トラブルが起きないか不安に感じている人は、相続が発生した段階で早めに相談しておきましょう。

遺産分割協議書の作成を任せられる

遺産分割協議書には相続する財産の内容を詳細に記載する必要があります。不備があると相続登記や銀行口座の名義変更ができなくなるため、法律のプロである弁護士に依頼したほうが安心です。相続財産の種類を加味し、正確で漏れのない書類を作成してもらえます。

また、トラブルが起こった場合に備えられる点もメリットです。たとえば、遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合に備えて「新たな財産が見つかった場合は相続人○○○○が相続する」といった内容をあらかじめ盛り込んでおくこともできます。

弁護士に依頼することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。

手続きのストレスを軽減できる

遺産分割の手続きは、大きなストレスになることがあります。相続人全員が参加し、親族間でシビアなお金の話をしなければならないため、特に相続人同士が対立している場合や相手が強引な主張をしてきた場合は緊張感が高まりやすいでしょう。

また、遺産分割協議の前段階で行う相続人や財産の調査には数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。慣れない作業に多くの時間を費やすことで、ストレスが貯まってしまうこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、遺産分割協議に関する手続きを任せられるため、相続人同士でのやり取りを極力減らせます。調停や審判に発展した場合も適切に対応してくれるので、安心して手続きを進められるでしょう。話し合いが長引いた場合も、基本的には交渉の結果や進捗を聞くだけで済むため、生活や精神状態への影響を最小限に抑えられます。

交渉がスムーズに進みやすくなる

遺産分割協議を自分たちだけで進めようとすると、お互いの利益を主張することばかりに気を取られ、冷静な話し合いが難しくなることがあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、相続人同士での交渉を代行してもらうことが可能です。第三者としての立場から中立的かつ専門的な意見を聞きながら話し合いが進むので、冷静かつスムーズに交渉を進められる可能性が高くなります。

自分にとって最大限有利にまとまる可能性が高まる

相続は権利関係が複雑で、一般の人では気づかない権利や制度が多く存在します。見落としがあると損をするケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、不利な条件で合意してしまうリスクを避けつつ、法律の範囲内で最大限有利な条件を引き出せます。経験豊富な弁護士であれば、親族関係に悪影響を与えずに最大限利益を主張する方法を見つけてくれる可能性が高いでしょう。

まとめ

遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を証明する、重要な書類です。とくに遺言書がなく相続人が複数いる場合や、遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合は、作成は必須と考えてください。

正確な内容で遺産分割協議書を作成したい場合や、遺産分割協議に関する手続きのストレスを極力減らしたいと考えている人は、弁護士に依頼することをおすすめします。