共有名義不動産売却にかかる税金の完全マニュアル!計算方法や確定申告の方法まで徹底解説

共有名義・共有持分を専門とする弊社クランピーリアルエステートでは、「共有名義不動産を売却する場合は税金がどれほどかかるのか」といった相談が寄せられることがあります。

共有名義不動産の売却で発生する税金には、主に「譲渡所得税」「登録免許税」「印紙税」の3つがあります。これらの税金は共有者全員が持分割合に応じて負担するように法令で定められています。

- 印紙税:売買契約書や領収書など、課税文書の作成時に課される税金

- 登録免許税:所有権移転や抵当権抹消などの登記申請時に課される税金

- 譲渡所得税:不動産の売却で譲渡益が生じた場合に課される税金

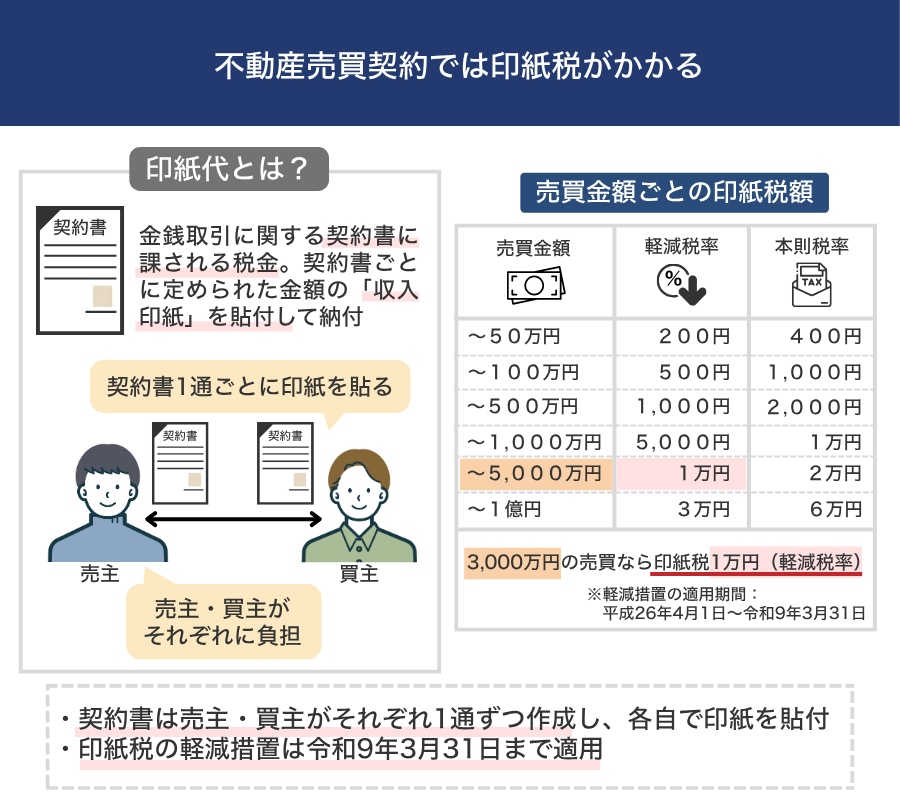

「印紙税」は売買契約書に対してかかる税金です。税率は不動産の売却価格によって異なり、売却価格が高額になればその分印紙税もかかります。

「登録免許税」は、共有名義不動産の所有者を変更する際に必要な登記申請の際にかかる国税です。抵当権抹消登記なら不動産1つにつき1,000円、不動産の名義変更(所有権移転登記)では評価額をもとに税額が決まります。

なお、共有名義不動産の売却に関係する税金のなかで、とくに計算が複雑なのは「譲渡所得税・住民税」です。不動産の所有期間が5年超かどうか、共有者それぞれの持分割合などが影響し、税額が大きく変わってきます。

譲渡所得がでた場合は確定申告が必要です。

一方で、譲渡益がでていないケースでも「3,000万円の特別控除」や「被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特例」などを利用するには、確定申告の手続きが必須になります。

「利益がでていないから申告しなくていい」と判断してしまうと、特例が適用されないため、忘れずに手続きしてください。

本記事では、共有名義不動産を売却したときにかかる税金や譲渡所得税の計算方法をシミュレーションを交えて解説します。適用される特例や、確定申告の流れ、注意点もまとめましたので参考にしてみてください。

目次

共有名義不動産の売却で発生する税金一覧

共有名義の不動産を売却すると、印紙税や登録免許税、譲渡所得税など、さまざまな税金が発生します。それぞれの税金は「いつ」「どのような条件で」「誰に対して課税されるのか」が異なるため、事前に整理しておくことが重要です。

以下に、主な税金の種類・発生タイミング・税率を一覧でまとめました。

| 税金名 | 発生する場面 | 税率・税額 |

|---|---|---|

| 印紙税 | 契約時 | 200円〜48万円まで、売買金額に応じて変動する。 ※軽減税率適用時 |

| 登録免許税 | 登記申請時 | 【抵当権抹消登記】 不動産1つにつき1,000円 【所有権移転登記】 ・土地の税率:1.5% |

| 譲渡所得税・住民税 | 共有不動産の売却で利益がでたとき | 【不動産の所有期間が5年超】 1人あたりの譲渡所得×20.315% 【不動産の所有期間が5年以下】 |

共有名義不動産の売却では、税金ごとに納税義務者や申告義務の有無が異なります。とくに共有者ごとの負担関係や、譲渡益が発生した際の対応については、事前に把握しておくことが大切です。

ここからは、それぞれの税金について、負担者や注意点を詳しく解説します。

印紙税

共有名義不動産に限らず、不動産を売却する際は「印紙税」がかかります。

印紙税とは、契約書や領収書など、金銭が絡む取引のために作成された書類に課される税金です。課税対象の書類に「収入印紙」を貼りつけ、割印または記載印を押すことで印紙税を納めたことになります。

不動産売買契約では通常、契約書を2通作成して売主・買主が1通ずつ所持します。そのため、双方が自分の保有分に対して負担するのが一般的です。

売却価格に応じて定められた額の印紙税が課され、金額が高くなるほど税額も上がります。

税額は以下のとおりです。

| 売買金額 | 軽減税率 | 本則税率 |

|---|---|---|

| 10万円超50万円以下 | 200円 | 400円 |

| 50万円超100万円以下 | 500円 | 1,000円 |

| 100万円超500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 | 6万円 |

| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 10万円 |

| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 20万円 |

| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 40万円 |

| 50億円超 | 48万円 | 60万円 |

たとえば、軽減税率が適用されるケースで、共有名義不動産の売買価格が3,000万円なら、1万円の印紙税がかかります。一方で、軽減措置がない場合は本則税率となり、2万円の負担となります。

なお、軽減税率の適用条件は以下のとおりです。

- 不動産の譲渡に関する契約書であること

- 売買金額が10万円を超えるものであること

- 平成26年4月1日〜令和9年3月31日に作成されたものであること

上記の条件を満たす契約書には、令和9年3月31日まで軽減税率が適用されます。

登録免許税

通常の不動産を売却するときと同様に、共有名義不動産の売却時にも「登録免許税」がかかります。登録免許税とは、不動産の権利に関する登記申請を行う際、国に対して課される税金です。登記の名義変更や抵当権抹消などの各手続きごとに課税されます。原則現金で納めますが、収入印紙での納税も可能です。

登録免許税は、以下の登記申請に対して課されます。

| 登記の種類 | 概要 | 各登記にかかる税額 |

|---|---|---|

| 所有権移転登記 | 売主から買主へ不動産の所有権を移す登記。 | 不動産の価額 × 税率(下表参照) |

| 抵当権抹消登記 | 不動産に設定された住宅ローンなどの抵当権を消すための登記。 | 1筆(棟)あたり1,000円 |

抵当権抹消登記は「1筆(棟)あたり1,000円」が課税されます。たとえば、土地1筆・建物1棟を同時に抵当権抹消する場合、登記費用は合計で2,000円がかかります。見た目は1つの土地でも、地目上3筆にわかれていれば、土地3筆+建物1棟で4,000円課税されます。

抵当権抹消登記は、自身で申請することも可能ですが、実務では司法書士に依頼するケースが多く、費用相場は1万3,000〜1万8,000円程度です。

一方、所有権移転登記の登録免許税は一律ではなく、以下のように計算されます。

「不動産の価額」とは、市区町村役場が毎年1月1日時点で評価する固定資産の金額(固定資産評価額)です。台帳に登載されているなら原則その価額で計算します。新築などで台帳未登載の場合には、評価証明書の提示が必要となるケースもあります。

| 売買の対象 | 軽減税率 | 本則税率 |

|---|---|---|

| 土地 | 1.5% ※令和8年3月31日まで |

2% |

| 建物(住宅用家屋) | 0.3% ※令和9年3月31日まで |

2% |

仮に1,000万円の土地に1.5%の軽減税率が適用される場合、登録免許税は15万円です。2,000万円の住宅であれば、軽減税率適用時の税額は6万円となります。

共有持分にかかる税金については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

譲渡所得税・住民税

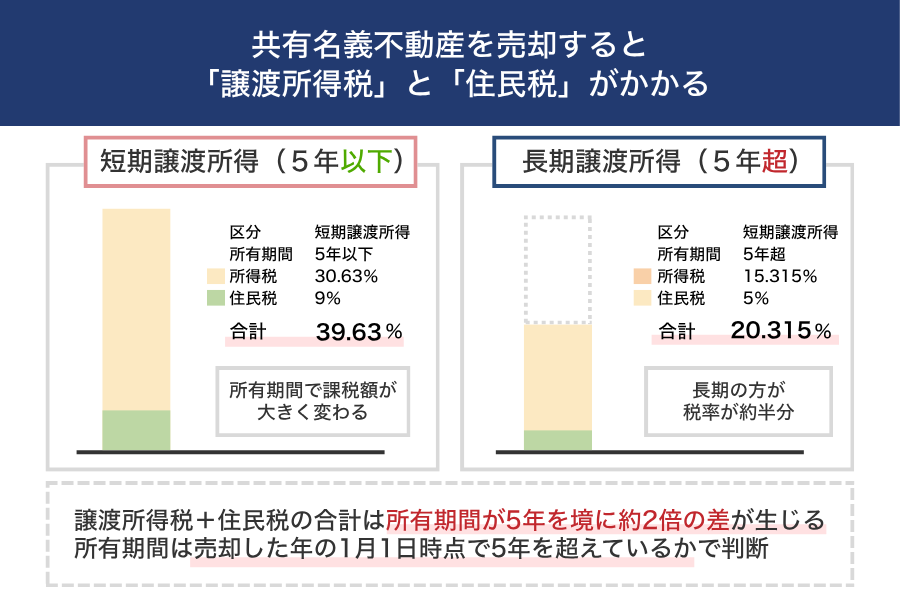

共有名義の不動産を売却して譲渡所得(売却益)が生じた場合には「譲渡所得税」と「住民税」が課税されます。

税率は不動産を所有していた期間が5年を超える「長期」か5年以下の「短期」かによって異なります。

税率は以下のとおりです。

| 所得の区分 | 所有期間 | 税率 |

|---|---|---|

| 長期譲渡所得 | 5年超 |

所得税:15.315%(うち復興特別所得税含む) 住民税:5% 合計:20.315% |

| 短期譲渡所得 | 5年以下 |

所得税:30.63%(うち復興特別所得税含む) 住民税:9% 合計:39.63% |

不動産の所有期間は、売却日ではなく売却した年の1月1日時点で5年を超えているかで判断します。

たとえば2019年3月に購入した不動産を2024年7月に売却したとします。一見すると5年以上所有しているように思えますが、判定の基準は「売却した年の1月1日時点」から何年所有していたかです。

この場合、2024年1月1日時点では購入から「4年9ヵ月」しか経過していないため、短期譲渡所得として扱われます。長期譲渡所得の適用を受けたい場合は、2025年1月1日以降に売却するよう時期を調整しなければなりません。

また相続で不動産を取得した場合は、もともとの所有者(被相続人)がその不動産を取得した時点から所有期間を数えます。たとえば、親が10年前に購入した家を相続した場合、自分が取得してすぐに売却しても「被相続人の取得日が引き継がれるため」10年以上所有していたとみなされます。

なお、譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。詳しい要件や注意点は「確定申告が必要なときとは?」で解説しています。

共有名義不動産を売却したときにかかる譲渡所得税の計算方法

共有名義の不動産を売却した場合、譲渡所得税の計算が単独所有よりも複雑になります。

譲渡所得税を計算する際の手順は以下の4ステップです。

- 譲渡所得を計算し、「不動産売却によっていくら利益を得られたか」を確認する

- 特例を利用する前に共有者それぞれの持分割合で譲渡所得を按分する

- 要件を満たしているなら、共有者それぞれが控除・特例を利用する

- 譲渡所得に所有期間に応じた税率をかけ、譲渡所得税を算出する

順番に解説します。

1. 譲渡所得を計算し「不動産売却によっていくら利益を得られたか」を確認する

まずは「譲渡所得」を計算し、不動産の売却によって得た利益額を把握します。譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡することにより生ずる所得です。

計算方法は以下のとおりです。

各項目の内容は、次のとおりです。

| 取得費 | 購入費・仲介手数料など、売却した不動産を取得した際にかかった費用。 取得費が不明な場合や極端に低い場合は、譲渡価格の5%を概算取得費として適用できる。 |

|---|---|

| 譲渡費用 | 仲介手数料・測量費用・立退料・建物の取壊し費用など、売却のために直接かかった費用。 |

| 特別控除 | 一定の条件を満たすと適用できる控除。以下のようなものが該当する。 ・公共事業のために不動産を売却したとき(最大5,000万円) ・マイホームを売却したとき(最大3,000万円) |

以下の条件で譲渡所得を計算してみましょう。

・共有名義不動産の売却価格:3,000万円

・取得費:500万円

・譲渡費用:100万円

この場合の譲渡所得は次のとおりです。

次のステップでは、この2,400万円を持分割合に応じて分配していきます。

2. 特例を利用する前に共有者それぞれの持分割合で譲渡所得を按分する

譲渡所得を計算したら、共有者の持分割合に応じて利益を分け合います。このように、譲渡所得の金額を割合に応じて分割することを「按分(あんぶん)」といいます。

前の例と同じ条件で、実際に計算してみましょう。

・共有名義不動産の売却価格:3,000万円

・取得費:500万円

・譲渡費用:100万円

【譲渡所得】

3,000万円ー(500万円+100万円)=2,400万円

たとえば、共有者が3人でそれぞれの持分が1/3の場合、それぞれの譲渡所得は以下のように按分されます。

また、共有者が3人で、そのうち1人(A)の持分割合が1/2、あとの2人(B・C)が1/4ずつの場合の計算方法は以下のとおりです。

・B・C:2,400万円×4分の1=600万円ずつ

このように、各共有者の譲渡所得額を求めてから、それぞれが特例や控除を適用するかどうかを判断します。特例・控除の適用条件については、次項で詳しく解説します。

3. 要件を満たしているなら共有者それぞれが「3,000万円控除」を利用する

譲渡所得を持分割合で按分したら、共有者ごとに「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できるかを確認しましょう。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とは、マイホームを売却したときに、所有期間にかかわらず「譲渡所得」から最大3,000万円まで控除できる特例です。適用を受けられるかどうかは、共有者がその不動産に実際に住んでいたかどうかや、登記内容などをもとに税務署が判断します。

注目すべきは「共有者全員で3,000万円」ではなく「適用を受けられる共有者1人につき3,000万円まで控除できる」点です。

たとえば以下のように譲渡所得がマイナスになるケースでは、譲渡所得税はかかりません。

・按分前の譲渡所得が2,400万円

・共有者は3人で持分割合は同じ

【1人あたりの譲渡所得】

2,400万円÷3=800万円

【特別控除後の譲渡所得】

800万円ー3,000万円=△2,200万円

詳細な条件や注意点は、No.3308 共有のマイホームを売ったとき|国税庁もあわせて確認しておくとよいでしょう。

なお、この制度を含め、ほかにも要件を満たせば利用できる控除・特例があります。詳細は「共有名義不動産の売却で適用される特例一覧」を参考にしてください。

4. 譲渡所得に所有期間に応じた税率をかけ、譲渡所得税を算出する

譲渡所得がでたら、不動産の所有期間に応じた税率をかけて「譲渡所得税」を計算します。税率の詳細は「譲渡所得税・住民税」をご参照ください。

共有者がそれぞれ譲渡所得を按分し、個別に税金を計算する流れをみてみましょう。

・1人あたりの譲渡所得:800万円

・不動産の所有期間:7年(長期譲渡所得)

・特例は利用できない

【譲渡所得税・住民税】

800万円 × 15.315% = 122万5,200円(所得税)

800万円 × 5% = 40万円(住民税)

合計:162万5,200円

このように、譲渡所得税は「譲渡所得の金額」に対して課されるため、共有名義の不動産全体を売却した際に得られた金額に税率をかけるわけではありません。

なお、共有名義でも確定申告は各共有者がそれぞれ行います。詳しい申告手順は、後述の「共有名義不動産を売却したときの確定申告の流れ」をご参照ください。

共有名義不動産の売却にかかる税金のシミュレーション

共有名義の不動産を売却する際、「どの税金がかかるか」だけでなく「実際にいくら支払うのか」という点も気になることでしょう。とくに数千万円規模の売却では、課税額が数百万円単位になるケースもあるため、事前にどのくらい税金がかかるかを把握しておくことが重要です。

ここでは「共有不動産全体を売却するケース」と「持分のみを売却するケース」について、譲渡所得税・印紙税・登録免許税がどのくらいかかるか、具体例をもとに確認します。

共有不動産全体を売却する場合にかかる税金のシミュレーション

ここでは、3人で1/3ずつ共有している不動産を、全体で9,000万円(建物3,000万円+土地6,000万円)で売却したケースを想定します。取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得は6,000万円で、持分割合に応じて各自の譲渡所得を計算します。

・共有者:3人(各1/3持分)

・譲渡所得(全体):6,000万円

・対象不動産:居住用として使用していた建物および土地

・所有期間:7年(長期譲渡所得)

・特例:利用しない

【税額シミュレーション】

■所得税+住民税(譲渡所得に対する税)

6,000万円 ÷ 3 × 20.315% ≒ 約406万3,000円(1人あたり)

■印紙税(売買契約書)

売買額9,000万円に対して:3万円

※契約書が1通の場合の総額

■登録免許税(※軽減税率を適用・売主が全額負担する場合)

・土地:6,000万円 × 1.5% = 90万円

・建物:3,000万円 × 0.3% = 9万円

合計:99万円

■合計税額(1人あたり)

約406万3,000円(所得税+住民税)+1万円(印紙税相当)+33万円(登録免許税)

= 約440万3,000円

※登録免許税を3人で等分した場合(実務上は買主負担が一般的)

※実際の金額とは異なる場合があります

また「3,000万円特別控除」が適用されると譲渡所得がゼロとなり、所得税・住民税も発生しません。

この場合、実際にかかる税金は印紙税(3万円)のみです。

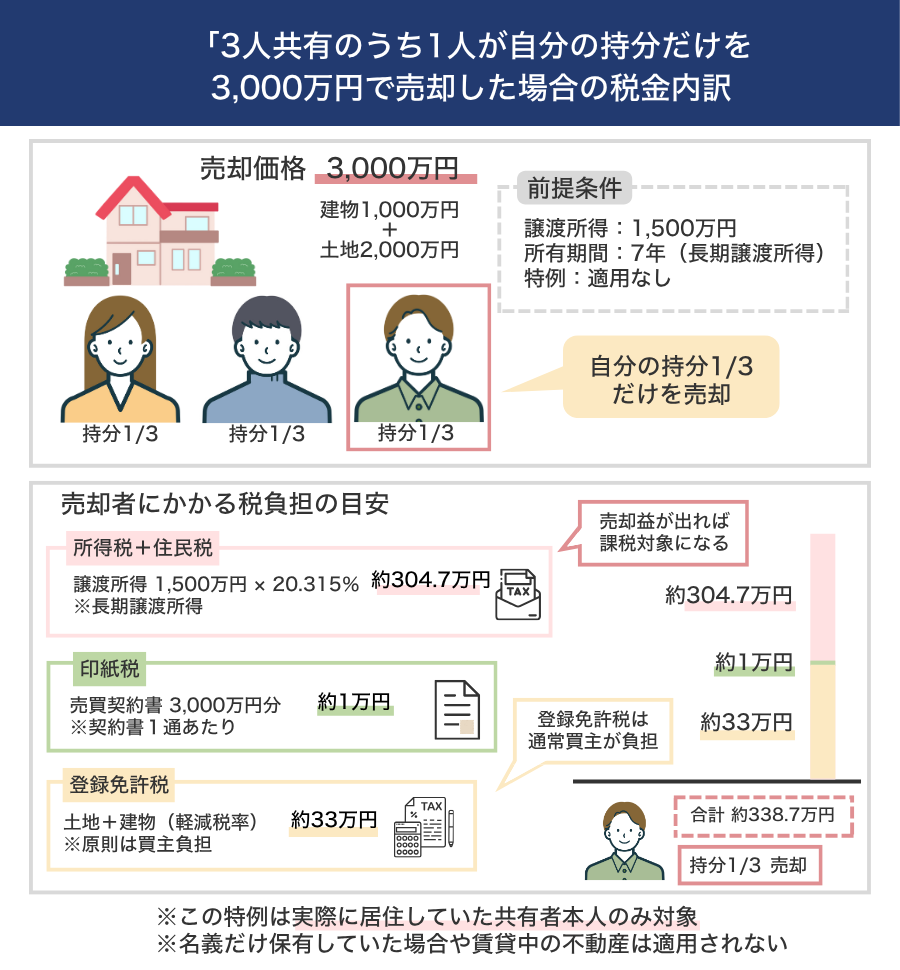

共有持分だけを売却する場合にかかる税金のシミュレーション

次に、3人共有の不動産のうち、1人だけが自分の持分(1/3)を第三者に3,000万円(建物1,000万円+土地2,000万円)で売却したケースを想定します。取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得は1,500万円とします。

・売却者:共有者のうち1人(1/3持分)

・売却価額:3,000万円(建物1,000万円+土地2,000万円)

・譲渡所得:1,500万円

・対象不動産:居住用として使用していた建物および土地

・所有期間:7年(長期譲渡所得)

・特例:利用しない

【税額シミュレーション】

■所得税+住民税(譲渡所得に対する税)

1,500万円 × 20.315% ≒ 約304万7,000円

■印紙税(売買契約書)

売買額3,000万円に対して:1万円

※契約書が1通の場合の総額

■登録免許税(※軽減税率を適用・売主が負担する場合)

・土地:2,000万円 × 1.5% = 30万円

・建物:1,000万円 × 0.3% = 3万円

合計:33万円

■合計税額(売主が全額負担する場合)

約304万7,000円(所得税+住民税)+1万円(印紙税)+33万円(登録免許税)

= 約338万7,000円

※実際の金額とは異なる場合があります

また、3,000万円特別控除が適用されると譲渡所得がゼロとなり、所得税・住民税もかかりません。

この場合、実際にかかる税金は印紙税(1万円)のみです。

ただし、この特例は実際に居住していた共有者本人にしか適用されません。名義のみを保有していた場合や、居住せずに売却した場合は対象外となります。

共有名義不動産の売却にかかる税金は誰が払う?

共有不動産の売却にかかる税金は、税目によって「売主が払うもの」「買主が払うもの」「共有者ごとに発生するもの」が異なるため、事前に把握しておくことが重要です。

以下に、主な税金と誰が支払うのかを整理しました。

| 税金の種類 | 税金を支払う人 |

|---|---|

| 印紙税 | 売主と買主(通常は折半) |

| 登録免許税(持分移転登記) | 買主(取得者)※契約により異なる場合あり |

| 譲渡所得税 | 各共有者 |

| 住民税 | 各共有者 |

税金の申告や納付について不安がある場合は、早めに税理士などに相談しておくことをおすすめします。とくに、共有者ごとに申告内容や必要書類が異なるケースもあるため、事前に準備を進めることで納税がスムーズに行えます。

共有名義不動産の売却で適用される特例一覧

「共有名義不動産を売却したときにかかる譲渡所得税の計算方法」で3,000万円の特別控除について解説しましたが、他にも適用される可能性がある特例があります。どの特例が使えるかは、売却した不動産が相続で取得した不動産か、自分で住んでいたマイホームなのかなどによって異なります。

以下に、共有名義不動産を売却する際に利用できる主な特例の名称と概要をまとめました。

| 特例名 | 概要 |

|---|---|

| 被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特別控除 | 相続した空き家を一定要件のもとで売却すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる |

| 所有期間10年超のマイホーム売却時の軽減税率 | 10年超保有した居住用不動産を売却した場合、譲渡所得に対する税率が軽減される |

| 特定のマイホームの譲渡損失に係る損益通算・繰越控除 | 住宅ローンが残っている状態で売却し損失が出た場合、ほかの所得と通算・繰越控除できる |

| 特定のマイホームを買い換えたときの特例 | マイホームを買い換えた場合、譲渡所得の課税を将来に繰り延べできる |

| 相続税額の取得費加算の特例 | 相続で取得した不動産を一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税の一部を取得費に加算できる |

それぞれの特例について詳しく解説します。

被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特別控除の特例

この特例は、被相続人が住んでいた家を相続し、一定の条件のもとで売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」と呼ばれ、2016年度税制改正により創設されました。

この特例の対象となるのは、以下のようなケースです。

- 相続開始直前まで被相続人が1人で住んでいた戸建て住宅(区分所有建物を除く)

- 相続後、居住や賃貸などに使用されていない状態で売却されたこと

- 売却額が1億円以下であること

- 一定の耐震基準を満たすか、取り壊して更地で譲渡されること (※新耐震基準=昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅が対象となります)

具体例をみてみましょう。

昭和50年築の戸建てに1人で住んでいた母が亡くなり、相続した長男がその家を相続開始から2年以内に1,800万円で売却したケース。

売却前に耐震基準を満たすリフォームを行っていたため、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を適用できました。

なお、被相続人の居住用財産(空き家)売却時の特別控除の特例を利用するには、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却する必要があります。また、この特例は、居住用財産の3,000万円特別控除や取得費加算の特例とは併用できません。

適用要件や具体的な手続きについては、No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁も参考にするとよいでしょう。

所有期間10年超のマイホーム(居住用財産)売却時の軽減税率の特例

マイホーム(居住用財産)を売却した場合には、譲渡所得に対する税率が通常よりも軽減される「軽減税率の特例」が適用される可能性があります。とくに、所有期間が10年を超えるマイホームを売却する場合、以下のような税率が適用されます。

- 譲渡所得6,000万円以下の部分:所得税10%+住民税4%=14%

- 6,000万円超の部分:所得税15%+住民税5%=20%

具体的な計算例は以下のとおりです。

12年前に購入したマイホームを1億円で売却し、取得費や譲渡費用を差し引いた後の譲渡所得が8,000万円だった場合:

・6,000万円 × 14%(軽減税率)=840万円

・残り2,000万円 × 20%(通常税率)=400万円

⇒ 合計で譲渡所得税額は1,240万円となります。

この特例を受けるためには、以下のような要件を満たす必要があります。

- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること

- 譲渡した不動産が自分の居住用財産であること

なお、この特例は「居住用財産の3,000万円特別控除」と併用が可能です。ただし、「特定のマイホーム買換え特例」や「譲渡損失の繰越控除」とは併用できません。

どの特例を利用するかによって税額が大きく変わるため、複数の制度を比較したうえで最も有利な方法を選ぶことが重要です。相続や売却に詳しい税理士などの専門家に早めに相談しておくとよいでしょう。

適用条件の確認や申告手続きの詳細については、No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁もご参照ください。

特定のマイホーム(居住用財産)の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

住宅ローン付きのマイホームを売却して損失が出た場合、一定の条件を満たせば、その損失額を給与所得などから差し引いて所得税を軽減できる制度があります。控除しきれない分は翌年以降に繰り越すことも可能です。

この制度は、次の2つの特例にわかれています。

| 特例の名称 | 適用されるケース | 繰越可能な年数 |

|---|---|---|

| ①譲渡損失の損益通算の特例 | マイホームを売却し、買い替えをしていない場合 | 最大3年 |

| ②譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 | マイホーム売却後に一定の要件を満たす新居を購入した場合 | 最大4年 |

主な適用要件は以下のとおりです。

- 譲渡した不動産が自分の居住用財産であること

- 譲渡時点で住宅ローンの残債があること

- ローンの返済期間が10年以上あること

- 譲渡した年の前年・前々年に「3,000万円特別控除」「軽減税率」「買換え特例」を受けていないこと

- 譲渡相手が親族など特別な関係者でないこと

具体例をみてみましょう。

ローン残債3,000万円、売却価格2,300万円、譲渡費用等200万円の場合:

譲渡損失 = 3,000万円 -(2,300万円+200万円)=500万円

この500万円の損失は、当年の給与所得などの利益と相殺して、所得税の負担を軽くできます。

ただし、住宅ローン控除との併用はできません。新居を購入する場合は、住宅ローン控除との違いをよく比較し、ライフプランや所得状況に応じて節税効果の高い制度を選びましょう。

適用を受けるには確定申告を行わなければなりません。住宅ローン残高証明書・売買契約書などの書類提出も必要です。

詳細は、No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは|国税庁をご確認ください。

特定のマイホームを買い換えたときの特例

もともと住んでいたマイホームを売却し、一定期間内に新たな住宅を購入した場合、売却による譲渡益に対する課税を将来に繰り延べできる「買い換え特例」が適用できるケースがあります。

この特例を利用すると、売却時点で生じた譲渡所得にはすぐに課税されず、新たに取得した住宅を将来売却するときに、今回の譲渡益とあわせて一括で課税されます。

ただし、税金の支払いを一時的に先送りできる半面、将来の譲渡所得が大きくなって税率が上がる可能性がある点に注意が必要です。

以下は、特例の適用イメージです。

主な適用要件は以下のとおりです。

- 旧住宅(売却する住宅)の所有期間が10年以上で譲渡すること

- 売却代金が1億円以下であること

- 旧住宅を譲渡した年の前年から翌年までに、新しい住宅を取得すること

- 新しく購入した住宅が、自分で居住するための住宅であること

この特例は、3,000万円特別控除や軽減税率の特例とは併用できません。どの制度がより節税に有利か、慎重に検討する必要があります。

新しい住宅の取得価格が売却価格よりも低い場合、その差額に相当する売却益は「繰り延べの対象外」となり、売却時に課税されます。

特例を使うには確定申告が必要です。主に以下の書類を準備しましょう。

- 売却した住宅と購入した住宅の売買契約書

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 住民票など、実際に居住していることを示す書類

詳細は、「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁」をご確認ください。

相続税額の取得費加算の特例

相続または遺贈で取得した不動産を売却するときは「相続税額の取得費加算の特例」が使える場合があります。この制度を利用すると、支払った相続税のうち一定額を取得費に加算でき、譲渡所得を圧縮することで税負担を軽減できる可能性があります。

主な適用要件は以下のとおりです。

- 相続または遺贈によって取得した財産であること

- 相続税の申告期限(被相続人の死亡から10ヵ月)の翌日以後3年以内に譲渡すること

- 加算できる相続税額は、譲渡した財産に対応する相続税に限ること

複数の財産を相続している場合は、譲渡した不動産の評価額が相続財産全体に占める割合に応じて、按分計算した相続税額のみが加算対象となります。

以下は、按分計算を含めた具体例です。

相続により評価額1億円の不動産を含む2億円分の財産を取得し、全体で3,000万円の相続税を納付したケース。

不動産の評価額(1億円)は全体の50%に相当するため、申告期限の翌日以後3年以内にこの不動産を売却すれば、相続税3,000万円のうち1,500万円を取得費に加算できます。

この特例により、譲渡所得税や住民税の軽減が期待できます。ただし、取得費加算後の金額が売却価格を上回ると譲渡損失となり、不動産を売っても利益がでない可能性があります。

節税効果だけに注目して売却を急ぐと、かえって損失につながるおそれがあるため、売却価格や譲渡時期は慎重に検討してください。

適用には確定申告が必要です。主に以下の書類を準備しましょう。

- 相続税申告書の写し

- 相続財産明細書など、対象不動産に対応する相続税額を証明できる書類

詳細は、「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁」をご確認ください。

共有名義不動産の売却で確定申告が必要なときとは?

共有名義の場合は、共有者それぞれが自身の持分割合に応じて譲渡所得を計算し、持分ごとにそれぞれ確定申告を行います。

ここでは、共有名義不動産の売却で確定申告が必要・不要なケースについて解説します。

- 利益がなければ確定申告は必要ないが、譲渡所得が発生したら確定申告をしなければならない

- 譲渡損失が発生する場合、原則確定申告は不要だが「繰越控除」や「損益通算」による節税効果が期待できる

- 確定申告と納税は、不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日まで(※土日祝日の場合は翌営業日)にする必要がある

譲渡所得が発生したら確定申告が必要

利益がなければ確定申告は不要ですが、共有不動産売却によって譲渡所得が発生したら、確定申告が必要です。

たとえば不動産売却によって1,000万円の利益がでた場合、その1,000万円に譲渡所得税がかかるため、確定申告をしなければなりません。「譲渡所得を計算した結果、プラスになったら確定申告が必要」と考えておくとよいでしょう。

注意点は、確定申告が必要なケースで申告を行わなかったり遅れて申告したりすると、状況に応じて以下のようなペナルティを受けることです。

| 無申告加算税 | 期限までに確定申告をしなかったときに受けるペナルティ。

・納付額50万円まで:15% 本来の納付額に加え、上記の金額が上乗せされる。 |

|---|---|

| 過少申告加算税 | 確定申告したものの、本来の納付額より少なかったときに受けるペナルティ。

本来の納付額との差額×10%〜15% ただし、自主的に修正申告すれば課税されない。 |

| 重加算税 | 税金を意図的に隠したり、帳簿を改ざんしたりしたときに受けるペナルティ。

・少なく申告したとき:過少申告加算税+本来の納付額の35% |

| 延滞税 | 確定申告は期限内に行ったものの、期限より遅れて納付したときに受けるペナルティ。

・期限翌日から2ヵ月以内:期限翌日から納付までの日数×2.4% ※令和4年1月1日〜令和7年12月31日の税率 |

確定申告の期限は「不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日」です。延滞税は納付期限の翌日から発生し、2ヵ月を超えると税率が8.7%に上昇するため、早めに納付するようにしましょう。

譲渡損失が発生する場合は原則不要

共有名義不動産の売却で、売却額が取得費や諸経費を下回り「譲渡損失」が発生するなら、原則として確定申告は不要です。

ただし、損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」や、給与所得・事業所得と相殺できる「損益通算」を活用すれば、税負担を軽減できる可能性があります。そのため、申告による節税効果をふまえて、確定申告を検討するとよいでしょう。

なお、譲渡所得税が発生しない場合でも、3,000万円特別控除や空き家特例などの優遇措置を適用するには、確定申告が必要です。これらの特例は申告手続きを経なければ適用されないため「特例を適用したい場合は確定申告が必須」と認識しておく必要があります。

売却した年の翌年の2月16日から3月15日までに申告する

譲渡所得の申告期限は「不動産を譲渡した年の翌年2月16日〜3月15日」です。納税も必要なら、期間内に税務署か金融機関で納付しましょう。

なお「譲渡した日」とは、売買契約に基づき買主に不動産を引き渡した日が原則とされています。ただし、契約書に「引渡しによらず契約日に譲渡が成立する」との明記がある場合などは、契約日を譲渡日とすることも可能です(※詳細は税務署などに確認が必要です)。

共有名義不動産を売却したときの確定申告の流れ

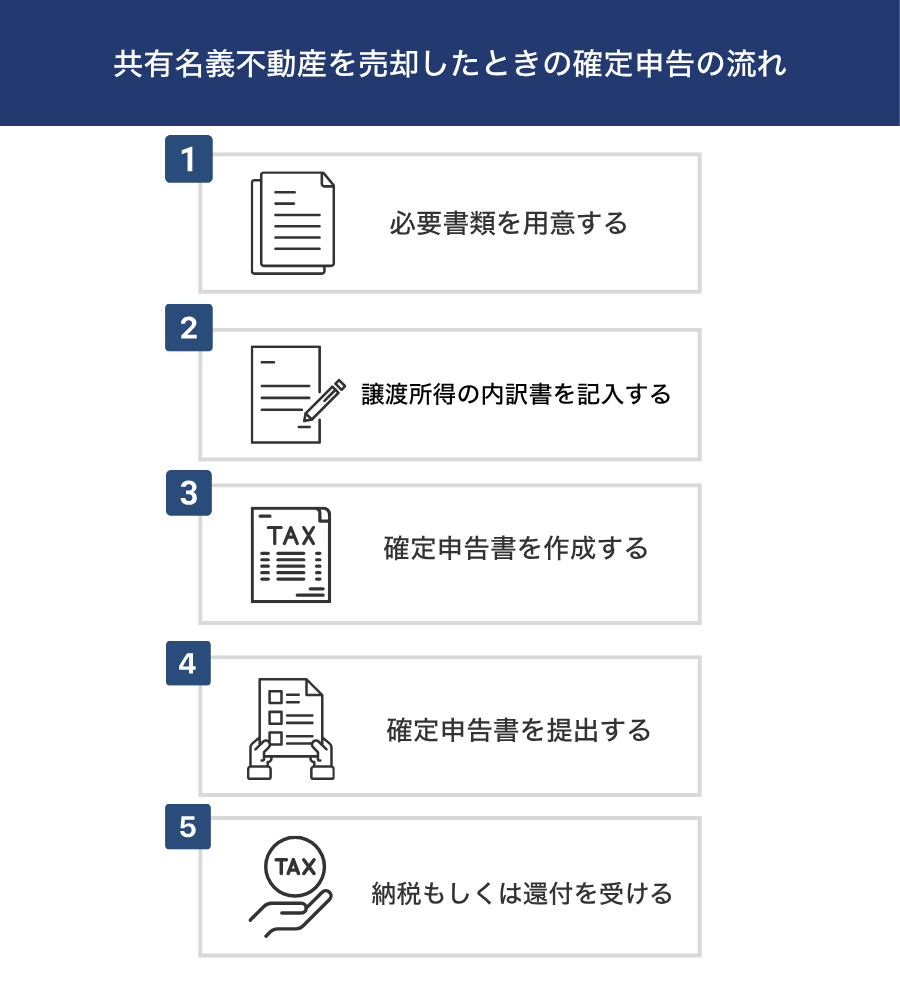

共有名義不動産を売却した場合、各共有者がそれぞれ譲渡所得の申告を行う必要があります。申告の有無や方法によって税額や還付金に差が生じる可能性もあるため、あらかじめ手続きの流れを把握しておくことが大切です。

確定申告の基本的な流れは、以下の5ステップです。

- 必要書類を用意する

- 譲渡所得の内訳書を記入する

- 確定申告書を作成する

- 確定申告書を提出する

- 納税もしくは還付を受ける

それぞれのステップで、具体的に何をすればよいのか順を追って解説します。

1. 必要書類を用意する

まずは、確定申告に必要な書類を揃えましょう。共有名義不動産の売却では、以下の書類が必要になります。

| 書類名 | 入手場所・備考 |

|---|---|

| 確定申告書第一・第二表 | 税務署・市役所の窓口、または国税庁のホームページ |

| 確定申告書第三表(分離課税用) | 譲渡所得がある場合に必要。第一・第二表と一緒に提出する |

| 譲渡所得の内訳書(申告書付表兼計算明細書) | 譲渡内容を記載する書類。税務署・ホームページ・売却後の案内でも入手可能 |

| 売買契約書のコピー(取得時) | 手元のコピーを使用。不足分は売主や仲介業者に依頼して再発行 ※なくても申告できるが、税金計算時に不利になる可能性あり |

| 取得費がわかる書類(請負契約書、領収書など) | 取得費が不明な場合は概算で5%を適用。ただし資料があれば実費計上が有利 |

| 売買契約書のコピー(不動産売却時) | 手元のコピーを使用。不足分は売主や仲介業者に依頼して再発行(必須) |

| 譲渡費用の領収書(仲介手数料・測量費・解体費・立退料など) | 譲渡に直接要した費用が対象。コピーで可。漏れなく準備する(必須) |

| 登記事項証明書 | 法務局の証明書発行窓口・オンラインで取得可能 |

| 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) | e-Taxでマイナンバーカード方式を利用する場合は原則提出不要。ただし、書面提出やID・パスワード方式では提出が必要なケースもある。 |

| 源泉徴収票 | 給与所得者は勤務先から取得 |

| 住民票・戸籍附票など(居住実績の証明書類) | 市区町村役場やコンビニで取得可能 |

これらの書類のうち、確定申告書・内訳書・第三表は税務署や市役所、または国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から取得・作成できます。そのほかの書類は自分で揃えましょう。

売買契約書などの一次資料がない場合でも、以下のような「購入代金の支払いが確認できる資料」があれば、実費として取得費に計上できる可能性があります。

- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書

- 抵当権の設定額が記載された登記事項証明書

- 購入代金の支払いが記載された通帳の履歴や明細書

税務署の判断によっては認められない場合もあるため、事前に相談しておくとよいでしょう。

これらの資料もない場合には、購入価格の5%を「概算取得費」として申告できます。

ただし、実際より取得費が少なく見積もられ、譲渡所得が大きくなり税額が増える可能性があるため注意が必要です。

たとえば、実際に1,000万円で購入した不動産でも、概算取得費として50万円(売却額の5%)しか認められず、本来より数十万円単位で譲渡所得が増え、税額が高くなるおそれがあります。

売却時の契約書や譲渡費用の領収書も、控えがないと税額計算で不利になるため、必ず揃えておきましょう。紛失した場合は、不動産会社などに再発行を依頼してください。

所得税法により、これらの書類には確定申告後も5年または7年の保存義務があります。紛失した場合に税務調査などで説明がつかなくなるおそれがあるため、適切に保管しておきましょう。

参照:A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)|国税庁

2. 譲渡所得の内訳書を記入する

確定申告の必要書類を用意したら「譲渡所得の内訳書(申告書付表兼計算明細書)」を記入します。譲渡所得の内訳書とは、譲渡によって得た収入・取得費・譲渡費用などの明細を記載する書類で、譲渡所得税の納税額を算出する基礎資料となります。

事業所得や給与所得の申告では不要ですが、不動産を売却した場合の確定申告では必須です。

記載項目は以下のとおりです。

- 売却した不動産の情報(所在地・売買契約日など)

- 取得費(購入代金や建築費、取得時の諸費用)

- 譲渡費用(仲介手数料・測量費・解体費など)

- 譲渡所得金額の計算

- 交換・買換え(代替)で取得した資産の情報(※該当する特例を利用する場合のみ)

上記のとおり、譲渡所得の内訳書にはさまざまな情報を細かく記載する必要があります。売買契約書や領収書などの資料を参考に、正確な内容を記入してください。

万が一、実際と異なる金額や事実と違う内容を記載した場合は「過少申告加算税」や「重加算税」が課されるリスクがあります。過少申告加算税や重加算税については「譲渡所得が発生したら確定申告が必要」で解説しています。

また、共有名義不動産の場合は、持分ごとに内訳書を作成し、各自の所得分をわけて記入する必要があります。誤りのないよう、事前に役所や税理士へ確認しておきましょう。

様式は税務署で入手できるほか、「確定申告書等作成コーナー|国税庁」からも作成可能です。

参照:譲渡所得の内訳書|国税庁

3. 確定申告書を作成する

内訳書を記載したら、確定申告書を作成します。共有名義で売却した場合は、それぞれの持分に応じた金額を記載する必要があります。内訳書と同様に分担を明確にしておくことが重要です。

確定申告書の作成方法は、主に以下の3つです。

- 手書きで記入する

- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から申告する

- 確定申告ソフトを使用する

なかでも「作成コーナー」は、金額を入力していくだけで自動的に申告書が作成できるため、初心者にも適しています。

一方、手書きで作成する場合は記載項目が多く、書き方に不安を感じる人もいるかもしれません。そのようなときは、国税庁が公開している確定申告書の記載手順(手書きの場合)|国税庁を参考にしましょう。

また、作成中に不明点がある場合は、以下の窓口を利用できます。

- 国税庁の「確定申告電話相談センター」や最寄りの税務署

- 税務署の確定申告相談会(※予約制の場合あり)

- 国税庁のチャットボット「ふたば」やQ&Aサイト「タックスアンサー」

税務署の相談窓口は混雑することが多いため、事前の電話確認がおすすめです。

4. 確定申告書を提出する

作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。自分に合った方法を選ぶために、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

| 提出方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 窓口に持参する | ・不備をその場で確認してもらえる ・提出日や税務署名を記載した「リーフレット」が交付される |

・混雑が予想される ・税務署に出向く必要がある |

| 郵送する | ・消印有効で期限内に間に合いやすい ・税務署に行く手間を省ける |

・記載ミスをその場で指摘してもらえない ・郵送料が必要 ・受付印が必要な場合は返信用封筒の同封が必要 |

| e-Taxを利用する |

・複式簿記で記帳している方は控除額が55万円から65万円に増額される ・自宅から24時間提出でき、控えの保存も簡単 ・費用がかからない |

・「利用者識別番号」が必要 ・マイナンバーカードやICカードリーダーが必要(※一部例外あり) |

とくにネット環境が整っている人には、e-Taxによる電子申告がおすすめです。

e-Taxを利用するには、事前に「利用者識別番号」の取得が必要です。もしマイナンバーカードがない場合、税務署で「ID・パスワード方式」を発行してもらえます。ただし、この方式は今後廃止予定なので、継続的に電子申告を利用する予定がある場合は、マイナンバーカードやICカードリーダーの準備も検討しましょう。

5. 納税もしくは還付を受ける

確定申告書を提出したら、納税もしくは還付を受けます。特例の適用などで税額が0円になった場合は、提出のみで完了します。

還付が発生する場合は、確定申告後に税務署から指定口座へ返金されるため、忘れずに確認しましょう。

納税が必要なケースでは「譲渡所得税」と「住民税」が課税されますが、それぞれ納付時期が異なります。

- 譲渡所得税:確定申告を提出した年の2月16日〜3月15日の間に納付

- 住民税:売却した年の翌年6月頃に自治体から納税通知書が届き、通知書に従って納付

また、住民税には次の2種類の徴収方法があります。

- 普通徴収:クレジットカードや送られてくる「納付通知書」で納税者自ら納付する

- 特別徴収:毎月の給料から12回にわたって天引きされる

譲渡所得にかかる住民税は、売却した年の翌年6月以降に課税されるケースが多いです。 納付通知書が届いたら内容に誤りがないか確認し、期限内に納付しましょう。

共有名義不動産の売却で確定申告するときの注意点

弊社でも、共有名義不動産の売却に関するご相談の中で、確定申告に関するお問い合わせをいただく機会が多くあります。なかでも、誤解や申告ミスが生じやすいポイントを、実務上の注意点として整理しました。

事前に確認しておくことで、確定申告の手続きを円滑に進めやすくなります。

- 共有名義不動産全体を売却したときは「各共有者」が確定申告を行う必要がある

- 居住用財産の3,000万円控除は「建物の所有者に適用される」ため、原則「土地のみの売却」では利用できない

- 不動産を売却した際にかかる譲渡所得は「分離課税」に該当するため、ほかの所得と区分して計算しなければならない

それぞれ解説します。

確定申告は各共有者が行う

共有名義の不動産を売却した場合、確定申告が必要な共有者は、それぞれ個別に申告手続きを行う必要があります。共有者のうち1人が代表してまとめて申告することは認められていません。

共有者全員が確定申告を行う必要があるのは、「共有名義不動産全体」を売却したケースです。

一方、自分の共有持分だけを第三者などに売却した場合は、売却した本人のみが確定申告の対象となります。

居住用財産の3,000万円控除は原則「土地のみの売却」では利用できない

土地のみを売却した人は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられない点にも注意しましょう。居住用財産の3,000万円控除の対象は、あくまでも「共有のマイホームを売った人」であるためです。

たとえば、夫婦の共有名義で住んでいるマイホームでも「建物の名義が夫」「土地の名義が妻」のようにわかれている場合、控除の対象となるのは建物の所有者である夫のみです。

なお、現在その土地が更地になっていても、かつて居住用財産が存在していた場合は控除の対象になる可能性があります。なぜなら「居住用財産の3,000万円控除」の適用要件に「家屋を取り壊した場合」や「家屋が滅失した場合」も含まれているためです。

この特例を適用するには、以下のような要件を満たす必要があります。

- 自分が居住している家屋や家屋・敷地・借地権を売ること

- 家屋の取壊しから1年以内に譲渡契約した敷地を、居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること

- 家屋の取壊しから譲渡契約締結まで、その敷地をほかの用途に使用していないこと

- 家屋を売った年の前年、前々年にこの特例やマイホームの買換え、交換の特例などを適用していないこと

- 災害で家屋が滅失したときは、居住しなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売ること

その他にも細かい要件がありますので、詳細は国税庁のホームページで確認しましょう。

税額は他の所得と区分して計算する

不動産を売却したときに発生する譲渡所得税は、給与所得や事業所得などとは分けて計算する「分離課税」が適用されます。

分離課税とは、特定の所得をほかの所得と区別して課税する制度です。一時的に大きな利益が出た場合でも、他の所得と合算せず、適正な税率で税負担を算出できるよう設けられています。ただし、確定申告の手続き自体はほかの所得とまとめて行います。申告書のなかで所得ごとの計算を分けるというイメージです。

なお、譲渡所得のように分離課税で計算される所得は、医療費控除や扶養控除といった「総合課税の所得控除」の判定には影響しません。所得の区分と課税方式を正しく理解しておくことで、申告ミスや過剰な納税を防げるでしょう。

まとめ

共有名義不動産の売却で発生する税金には、「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税・住民税」などがあります。

印紙税は売買金額に応じて税率が異なり、登録免許税は「抵当権抹消登記であれば1つの不動産につき1,000円」と手数料額が決まっています。

計算方法が複雑なのは譲渡所得税・住民税です。

とくに共有名義不動産は、共有者の持分割合に応じて譲渡所得を按分する必要があるため、難しいと感じる人もいるかもしれません。記事のなかで解説したとおりに計算してみて、不明な点がある場合は「確定申告電話相談センター」や税務署に相談することをおすすめします。

居住用財産の3,000万円控除や取得費加算の特例など、税金を軽減できる制度もあります。これらの特例は「申告しなければ適用されない」ため、たとえ譲渡所得がゼロでも確定申告が必要です。

また、譲渡所得税を計算した結果、確定申告が必要になったときは、申告期限に注意してください。申告しなかったり申告が遅れたりすると「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティを受ける可能性があります。

必ず「不動産を売却した年の翌年2月16日〜3月15日」の期限内に手続きするようにしましょう。

なお、売却による税金は物件の条件や取得費・特例の適用可否によって大きく異なります。まずは、物件の価値を把握することが、正確な税額を知る第一歩です。

弊社では共有名義不動産の無料査定に加えて、税金や確定申告に関するご相談にも対応しております。売却や申告に不安がある人は、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

共有名義不動産を売却すると、共有者ごとに税金はかかるのでしょうか?

はい。譲渡所得が出た場合は、各共有者の持分に応じて個別に課税されます。確定申告や納税も、共有者ごとに行う必要があります。

共有持分だけを売却する場合も税金はかかりますか?

はい、「持分のみ」を売却した場合でも、取得価格より高く売れれば譲渡所得税や住民税の対象になります。反対に損失が出た場合は、一定の条件を満たせば損益通算や繰越控除の適用を受けられるケースもあります。

なお、これらの特例を使うには「居住用であったこと」「所有期間が5年以上あること」などの要件を満たす必要があります。

共有者ごとに適用可否が判断されるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

共有不動産を使用していなくても税金はかかるのでしょうか?

はい、実際に不動産を使用していない場合でも、売却して利益が出れば税金は発生します。不動産の使用状況(居住・未使用・賃貸など)は、譲渡所得税や住民税が課されるかどうかには直接影響しません。

ただし「3,000万円特別控除」などの特例は「居住用財産」であることが要件のため、実際に居住していない場合は適用できない可能性があります。

夫婦で共有している不動産でも、夫婦それぞれに税金はかかりますか?

はい、夫婦で共有している場合でも、それぞれの持分に応じて個別に課税されます。たとえば、夫婦が持分を1/2ずつ所有していれば、売却益も1/2ずつにわけ、それぞれが譲渡所得税・住民税を納付します。

また「3,000万円特別控除」も、共有だからといって合算されるわけではなく、要件を満たせば夫婦それぞれに適用されます。