共有名義人が認知症になった際に共有不動産を売却する方法

共有持分を専門とする弊社には、「共有名義人が認知症でも不動産を売却できるのか」といったご相談も多く寄せられます。

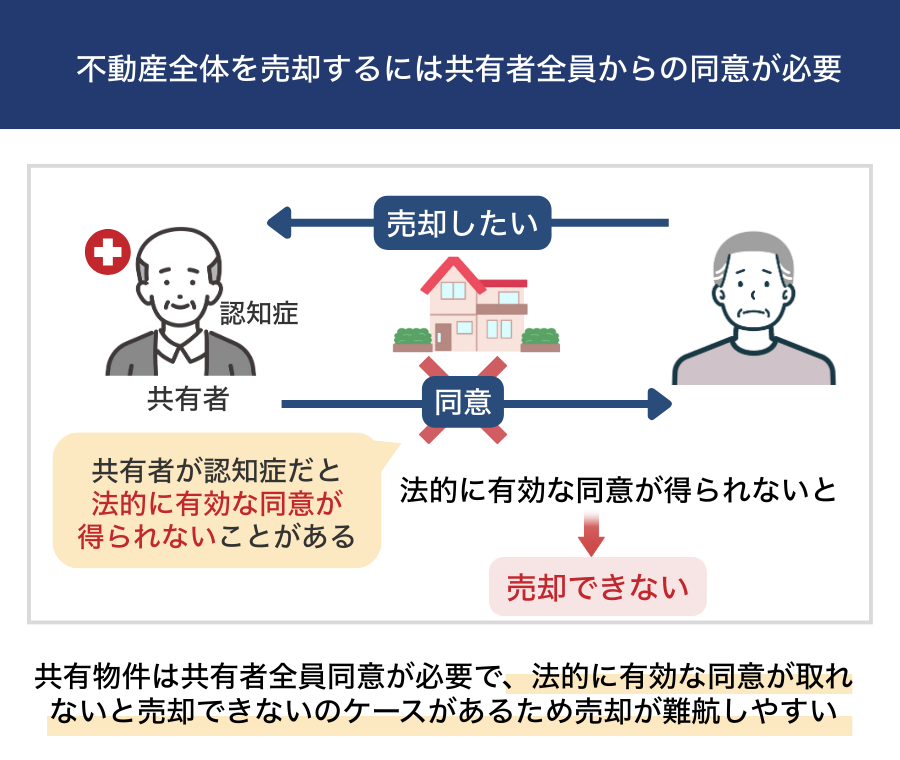

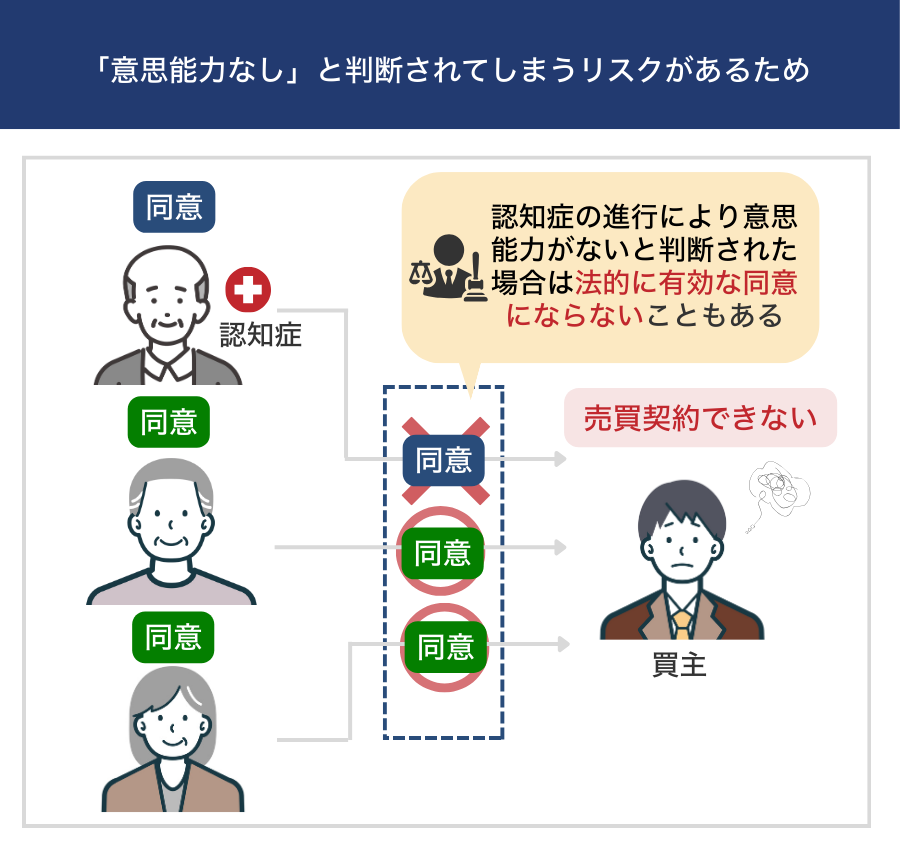

共有名義人が重度の認知症になった場合、そのままでは共有名義不動産の全体売却が実務上困難になります。全体売却には「共有名義人全員の同意」が必要ですが、重度の認知症の方の同意は法的に無効になるケースがほとんどであるためです。

認知症が重度になるほど、「意思能力」を有していないと判断されやすくなります。そして、意思能力がない方が単独で行った法律行為や契約行為は無効になることが、民法で定められています。

たとえば、弊社がこれまでお受けした相談のうち、共有名義人の認知症がきっかけで困ったことになった例は次の通りです。

- 共有名義不動産の全体売却ができない

- 共有名義不動産のリフォームや共有物のルール変更ができない

- 税金や維持費について話し合いができず、認知症の方の分まで負担が増えた

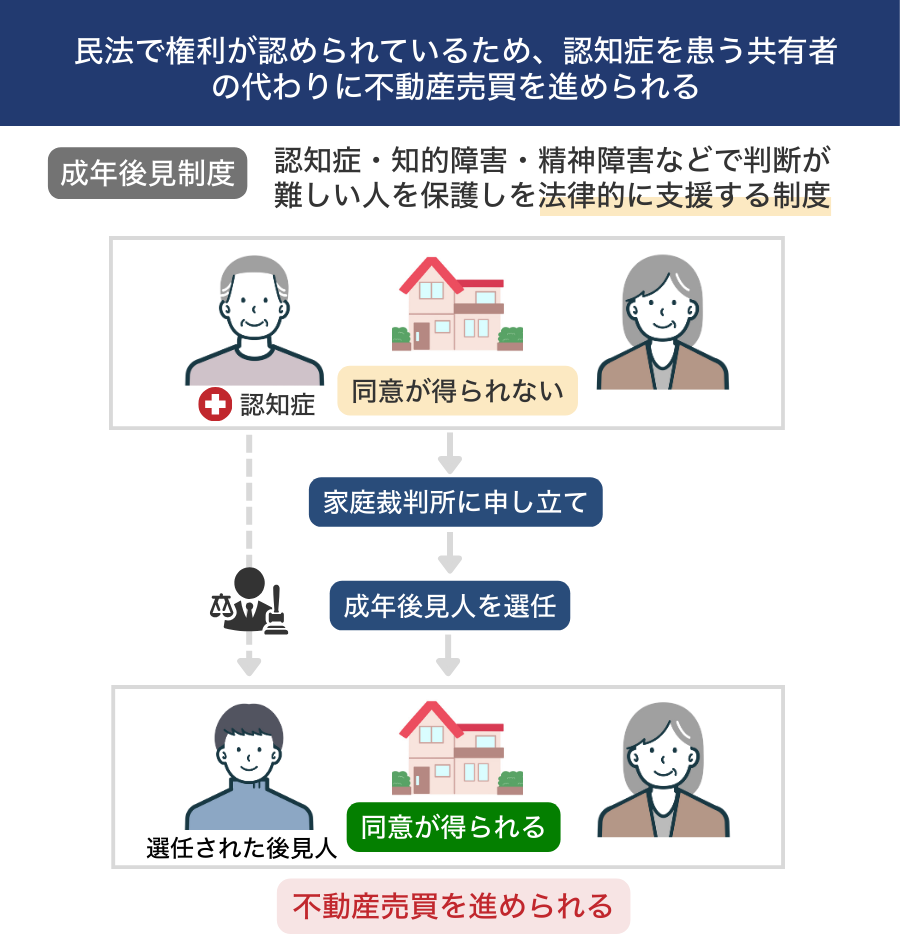

「成年後見制度」のうち「法定後見制度」で後見人を選任すれば、すでに共有名義人が認知症を患っていても、後見人が売却手続きを進められる可能性があります。とはいえ、売却には家庭裁判所の許可が必要となるケースが多く、手続きには半年以上の期間や費用がかかることもある点に注意が必要です。

認知症に伴うトラブルを防ぐうえで効果的なのが、「共有名義人が認知症になる前に対策しておくこと」です。これまでの弊社が行ってきた不動産実務でも、共有名義人の意思能力があるうちに色々と決めておくほうが、売却までスムーズに進む傾向が見られます。

共有名義人が認知症になる前にできる対策として挙げられる方法は、以下の通りです。

| 共有名義人が認知症になる前にできる対策 | 概要 |

|---|---|

| 共有名義人の共有持分を移転しておく | 他の共有名義人へ生前贈与や売却で持分を移転しておき、共有状態を解消しておく |

| 任意後見契約を結ぶ | 成年後見制度のうち任意後見制度を利用し、本人が指定した人に後見人を任せられるようにしておく |

| 家族信託を利用する | 信頼できる家族に本人の財産を管理・運用・処分する権利を与えておき、法律行為・契約行為をスムーズに進められるようにする |

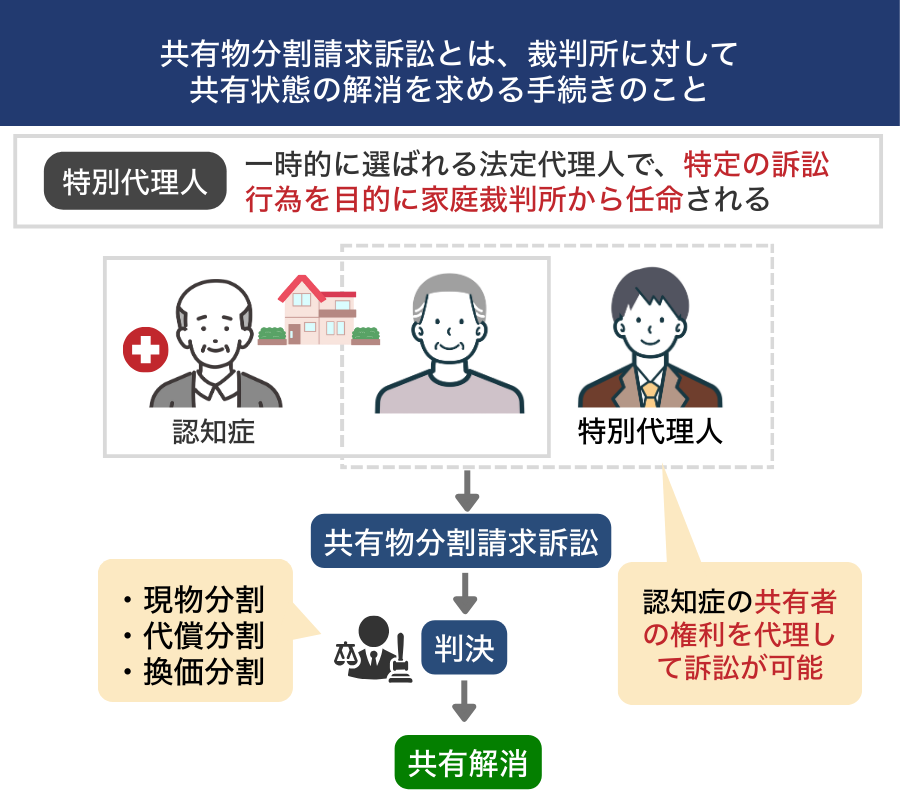

全体売却以外の方法として、特別代理人を選任して行う「共有物分割請求」や、「自己持分だけを売却して共有状態から抜け出すこと」があります。

なお、共有名義人の認知症対策は、医学的な判断や法律知識などが絡むため、専門的な判断が欠かせません。共有名義の専門家である弊社としても、まずは弁護士や医師などに相談したうえで慎重に判断することを推奨しています。

本記事では、共有名義人が認知症になった際の売却の可否、売却以外で制限される行為、成年後見制度の概要、認知症が進行するまでにできる事前対策などを解説します。

目次

共有名義人が重度の認知症になると不動産の全体売却は原則としてできない

共有持分を専門とする弊社には、共有名義不動産や持分の相談が多く寄せられており、中には「不動産を共有している親が認知症になってしまった」という方からの相談もあります。

ご相談者様の状況などをヒアリングしたうえで適切な対処法を提案させていただきますが、共有名義人が認知症になると不動産全体の売却が難しくなるとまずお伝えするケースが多いです。

その理由としては、下記が挙げられます。

- 共有名義不動産全体を売却するには共有者全員からの同意が必要になるため

- 認知症を患ってしまうと意思能力がないと判断されてしまうリスクがあるため

なお、これは「共有者が認知症になると売却が完全に不可能になる」という意味ではありません。詳しくは「認知症の共有名義人がいる状態で不動産を売却したいなら成年後見制度の「法定後見制度」を利用する」で解説しますが、適切な手続きを行うことで共有名義不動産を売却することが可能です。

また、認知症が軽度だった場合は、同意や法律行為が有効になって売却が成立する可能性があります。

共有名義不動産全体を売却するには共有名義人全員からの同意が必要になる

前提として共有名義不動産は、すべての共有名義人にその不動産を使用する権利が認められています。そのため、共有名義人の1人が独断で不動産全体を売却することは認められていません。

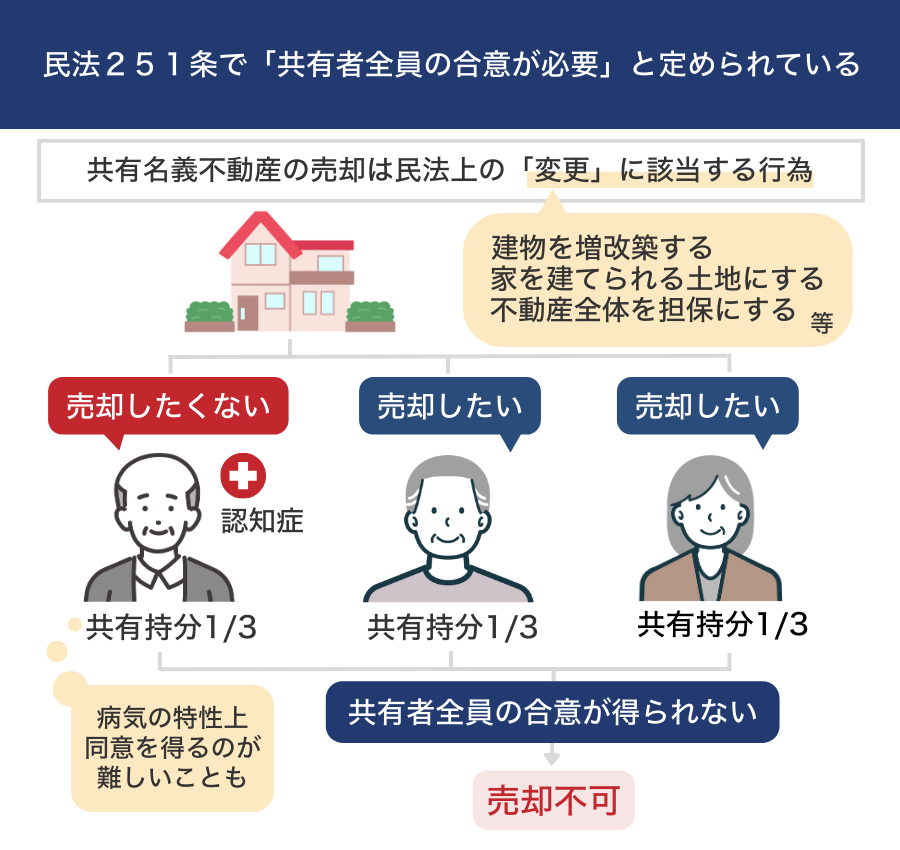

実際に民法では、共有物について下記のように定められています。

各共有名義人は、他の共有名義人の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法第251条

不動産を売却した場合、その所有者は購入者に変更します。そして、売却後は新たな所有者が不動産の建て替えなどを自由に行えることから、共有名義不動産の売却は民法上の「変更」に該当する行為になります。

「変更行為を行うには共有名義人からの同意を得る必要がある」と定められているために、共有名義不動産全体を売却するには、認知症を患っている共有名義人を含めた全員から同意を得なければならないのです。

弊社に多く寄せられる相談事例として、「共有名義人から同意が得られずに不動産全体を売却できない」という相談があります。そのため、不動産を共有している時点で、単独名義の不動産よりも売却が難しい状況にあると言えます。

さらに、認知症を患っている方と共有している場合、認知症という病気の特性上から、その方から合意を得るのが難しいケースもあることでしょう。

つまり、ただでさえ単独名義よりも売却が難航しやすい共有名義不動産において、認知症を患っている方と共有名義であれば、さらに合意形成を図るのが難しくなるために売却が難航しやすくなるのです。

変更行為には、他にも「建物の取り壊し・建て替え」「増改築」「共有名義不動産全体の抵当権の設定」などがあります。つまり、共有名義人が認知症の場合、売却と同じくこれらの行為について同意を得ることも難しくなります。

認知症を患ってしまうと意思能力がないと判断されてしまうリスクがある

不動産の売買契約は、当事者全員が契約内容を理解したうえで自らの判断で意思表示を行うことが前提になっています。この契約を有効に成立させるために不可欠なのが「意思能力」です。

意思能力とは、法律行為の意味や効果を理解したうえで判断できる能力を指します。

認知症は進行すると判断力や記憶力が低下し、契約内容を十分に理解することが難しくなる場合があります。共有名義不動産を売却する際も、共有名義人の一人が認知症で意思能力を欠いているとみなされれば、その方の同意は法的に有効とならず、売買契約そのものが無効とされてしまうリスクがあります。

この点について、民法では下記のように規定されています。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

e-Gov法令検索 民法第3条の2

共有名義不動産の売買では、すべての共有名義人が「法律行為の当事者」にあたります。つまり、共有名義不動産の売買が成立するのは、共有名義人に意思能力があると判断された場合であり、意思能力がないと判断されれば売買契約自体が無効になってしまうのです。

実際に、認知症患者の行為について、意思能力がないことを理由に無効とした裁判例があります。

70歳の認知症患者と締結した不動産売買契約について、「認知症の影響で判断能力が低下している」「そこにつけ込んで契約した一連の取引は暴利行為と認められる」として、公序良俗に反すると判断し、無効とした。

90歳の老人性認知症患者が、所有していた不動産を不利な条件で売買したことについて、自ら原告となった事案。判決では「合理的判断能力がある行動ではない」「契約当時の理解力・判断力は相当に衰えていた」とし、売買契約の無効および所有権移転登記等の抹消登記手続きを認めた。

なお、意思能力の有無は数値で判断できるものではなく、医師の診断や本人の受け答え、理解の程度などを総合的に見て判断されます。

どのようなケースだと意思能力がないと判断されるかの明確な基準はありませんが、実務上では少なくとも「売買によって共有名義不動産の所有権が買主に移る」「不動産売買による代金の受け取りがある」を理解していなければ意思能力があるとは認められにくいです。

委任状を作成していたとしても売買契約が無効になる

「委任状を作成しておけば認知症を患った共有名義人がいても共有名義不動産を売却できるのでは」のような相談が弊社に寄せられることもあります。

しかし、認知症を患う共有名義人がいる場合はそう単純ではありません。委任状を作成していても売買契約が無効になるケースは少なくないのです。

前提として、委任状を作成する行為は、「委任契約」という法律行為にあたります。前述の通り、民法第3条の2では法律行為の当事者に意思能力がなければ、その法律行為は無効になります。

つまり、認知症が進行してしまい、本人が契約内容を理解できない状態で委任状を作成しても、その委任契約は無効になります。

たとえば、認知症の親の印鑑を子どもが用いて委任状を作成し、共有名義不動産を売却したとしても、後日その親に意思能力がなかったと判明すれば契約が遡って無効になるのです。

委任状は一見便利なようで、認知症が関わる場面では効力を失いやすい不安定な手段と言えます。

認知症を患う共有名義人がいる状態で共有名義不動産を売却する場合、「委任状を作成すれば売買契約できる」と考えるのではなく、後述する正規の対応をとることが現実的な方法と言えるでしょう。

認知症進行度によっては共有名義不動産を売却できるケースもある

「認知症になった時点で売却が絶対にできない」と不安になるかもしれませんが、認知症の進行度次第では、共有名義不動産を売却できるケースもあります。

たとえば、医師によって「判断能力が認められる」と診断された場合は、本人が行った売買契約・同意などが法的に有効とされるケースがあります。

実際に、不動産売買やその他法律行為が有効とされた裁判例を見ていきましょう。

74歳の認知症患者から不動産を買い取った長男の元婚約者について、認知症患者の妻と長男が「契約は無効である」と訴えた裁判。詐欺的行為ではないかとの訴えもあったが、裁判所は「意思能力はある程度残っていた」「詐欺行為とは認定できない」として、売買契約を有効とした。

認知症の売主が弁護士に代理権を授与して行った不動産売買について、売主の相続人が無効であると訴えた裁判。認知症の売主は多発性脳梗塞が原因の認知症症状が見られたものの、弁護士との面談時には「弁護士であると認識したうえで不動産の建物の売却を依頼した」「委任についての説明に納得していた」といったことが認められ、売買契約が有効とされた。

被相続人の遺言書の有効性について、長女と次女で争った事案。神経心理検査であるMMSE(ミニメンタルステート検査)が30点中17点であったものの、「鑑定書で認知症は軽度と診断されている」「遺言書の内容が一貫している」といった背景から、すべての遺言が有効と判断された。

ただし、専門家や法律家でない一般の方が認知症が軽度かどうかを判断することはできません。弊社も不動産実務や共有名義については精通しているとはいえ、認知症の進行度の判断は完全な専門外です。

仮に「軽度だから大丈夫だろう」と強引に契約を進めたとしても、後から意思能力がないと判断された時点で契約は無効になります。

共有名義人が認知症だと売却以外の行為も制限がかかりやすい

共有名義人が認知症だと困るケースは、売却行為だけではありません。共有名義不動産のリフォームや共有物のルール設定、売却行為以外の法律行為などについても、支障が生じる可能性が非常に高いです。

弊社の相談事例のなかには、「共有名義人が認知症のため同意が取れず、賃貸アパートのリフォームができないうえに、収益分配も変更できない」と悩み、共有持分を手放すことを検討される方もおられました。

共有名義人が認知症の場合に制限がかかる、売却以外の行為は次の通りです。

- リフォームや共有物のルール設定などに必要な同意が足りなくなる可能性がある

- 意思能力がないと判断され売買契約以外の法律行為が無効になる

- 税金や維持費の負担割合について話し合いができず不公平が生じる

リフォームや共有物のルール設定などに必要な同意が足りなくなる可能性がある

共有名義不動産に「管理行為」を行う際には、「共有名義人が持つ共有持分の過半数の同意」が必要であると民法に定められています。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有名義人の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有名義人があるときも、同様とする。

e-Gov法令検索 民法第252条

管理行為とは、主に次のものが該当します。

- 一定以下の規模のリノベーション、リフォーム、修繕など

- 共有名義不動産全体のルールの制定、追加、変更など

- 共有名義不動産における賃貸借契約や使用貸借契約の解除

- 共有宅地の整地

- 土地の分筆

上記に挙げた管理行為も、変更行為のケースと同様に、認知症の共有名義人が共有持分割合が大きいほど進めにくくなるリスクがあります。

過去には「認知症の親が共有持分を75%持っているせいで、新しくリフォームしたくてもできない」という相談者様もおられました。実を言うと、売却関係よりもこちらのケースのほうが、共有名義不動産関係のトラブルにつながることが多い印象です。

売買契約以外の法律行為が無効になる可能性が高い

認知症によって意思能力がないと判断されると、売買契約以外の法律行為や契約行為も原則として無効になります。不動産関係の具体的な例は、次の通りです。

- 不動産の抵当権設定

- 不動産の贈与契約

- 所有権移転登記や相続登記などの登記手続き

- 金銭消費貸借契約

- 遺言書の作成

贈与や登記、遺言関係の手続きは、共有名義不動産関係の実務でもよく行われる行為です。これらの法律行為も認められなくなることから、共有名義人が認知症を患うと、共有状態の解消がいかに難しくなるかがおわかりいただけると思います。

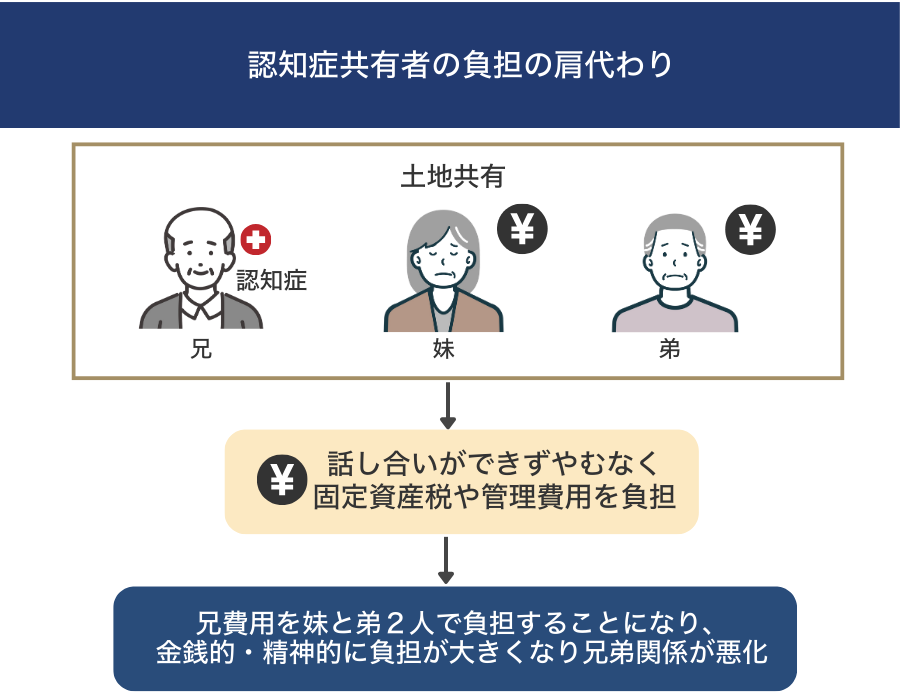

税金や維持費の負担割合について話し合いができず不公平が生じる

過去に実際にあったご相談で、「親の相続により兄弟3人が共有名義となった土地にかかる費用の分配で揉めている」というケースがありました。

相談者様によると、共有名義人の1人が認知症を患っており、固定資産税や管理費用の負担について話し合いができない状況でした。

結果として、残りの2人がやむなく全額を肩代わりすることになりましたが、「なぜ自分たちだけが負担しなければならないのか」という不満が募り、兄弟関係が悪化してしまいました。

さらに、空き地の草刈りや境界フェンスの修繕費用など細かな支出も積み重なり、精神的にも金銭的にも大きな負担となっていました。

このように共有名義人が認知症になると、法律行為や契約行為以外の話し合いや実務の場面でも、トラブルが発生するリスクがあります。

共有名義人が認知症になったことで不動産を売却できなかった事例

そもそも共有名義の不動産は、単独名義に比べて権利関係が複雑であるため扱いが難しいものです。

そこに「認知症」という病気の特性が加わると、問題はさらに複雑化しやすいです。その結果、共有者としての同意を得るのが難しくなりやすいうえに、仮に同意が得られても契約が無効とされるリスクが生じてしまいます。

つまり、共有名義という特殊な権利関係と、認知症という意思能力に直結する病気の特性が重なることで、売却や管理に関するトラブルはより一層起こりやすくなるのです。

実際に弊社へ寄せられた相談・買取の事例には、認知症を患った共有者がいる不動産に関するものもあります。ここからは、共有名義人が認知症になったことで不動産を売却できなかったトラブル事例を3つ紹介していきます。

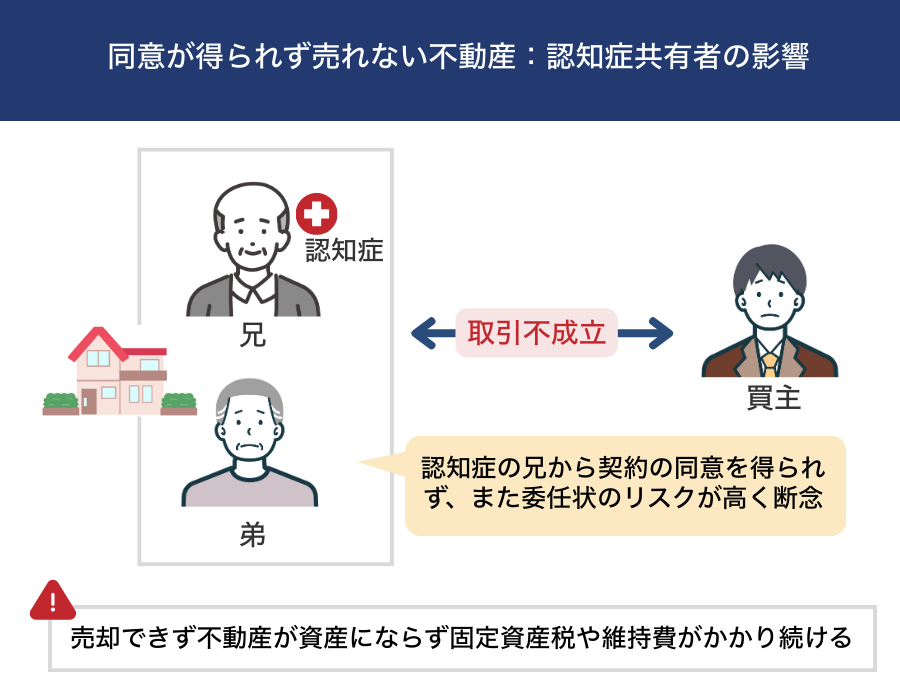

認知症を患った共有者からの同意が得られずに売却が頓挫したケース

ご兄弟で共有している実家の売却を希望された方からのご相談です。

共有者のお兄様が認知症を患っており、契約の同意が得られない状態でした。委任状を使う方法も検討されましたが、意思能力がない時点で作成された委任状は無効と判断されるリスクが高く、買主も不安視して取引は成立しませんでした。

結果、売却が進まないまま固定資産税や維持費だけがかかり続け、ご相談者様は「不動産があるのに資産にならない」という大きな負担を抱えてしまったのです。

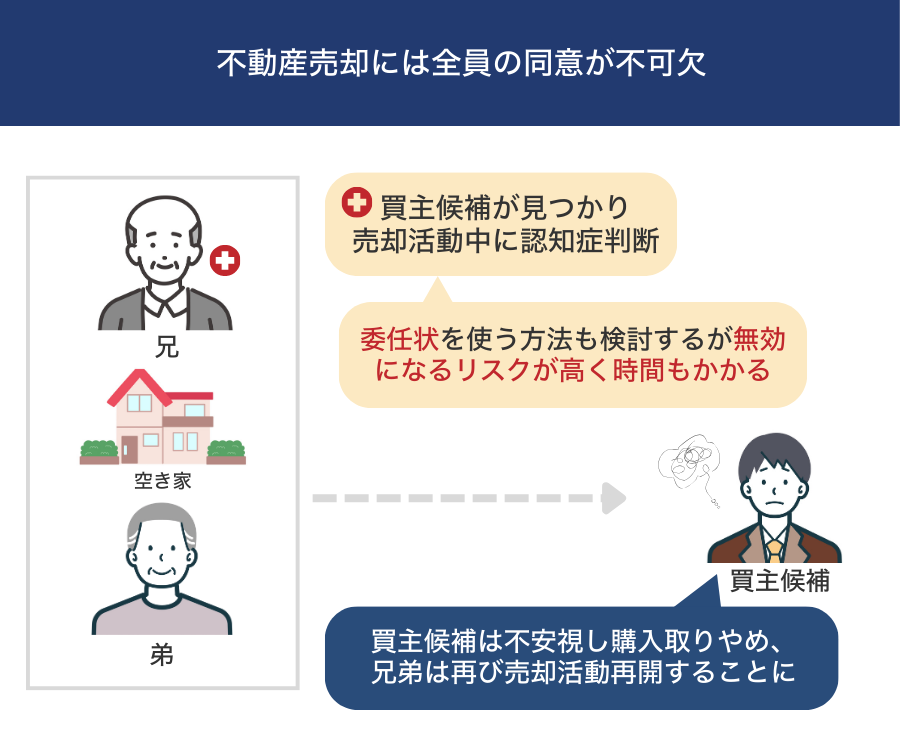

売却活動中に共有者が認知症と診断されてしまったケース

相談者様は、ご兄弟と共有している空き家を早く売却したいと考えていました。

買主候補も見つかり、価格交渉も大詰めに差し掛かったなか、共有者の一人であるお兄様が認知症と診断されてしまったようです。

不動産売却には全員の同意が不可欠であるため、後見人を選任する必要が出てきました。しかし、家庭裁判所の手続きには数か月単位の時間がかかり、その間に買主が不安を感じて購入を取りやめてしまいました。

結果として売却のタイミングを逃してしまい、再び買主を探すところからやり直しとなってしまいました。

認知症の親が勝手に売却手続きを進めてしまっていたケース

前述のトラブルとは逆で、認知症の親が自分の共有持分の売却を勝手に進めていたケースです。

「自分の共有持分だけを売却して共有状態から抜け出す」で後述しますが、自分の共有持分だけであれば、他の共有名義人の同意を得ることなく、単独で売却することが可能です。

ある日、知らない第三者が敷地内に入ってきてトラブルになりました。「親御さんから共有持分を買い取った」「契約が成立したので登記のために必要な書類を出してほしい」と聞かされ、慌てて確認したところ、相談者様の父親が買取業者を名乗る怪しい人物に自分の共有持分を売却していたことが発覚しました。

すぐに弁護士を通じて交渉し、「父親が重度の認知症と診断を受けていたこと」「詐欺的な手口であったこと」などの事実を追及したところ、協議の段階で売買契約は破棄されたそうです。

その後、「このままではまた同じ被害に遭うのではないか」と不安を感じたことから、弊社へご相談をいただいたという経緯です。

なお、こちらの事例では、先に弊社が提携する弁護士・司法書士を紹介させていただき、法的な問題を解決したうえで、売却手続きを進めていただきました。

認知症の共有名義人がいる状態で不動産を売却したいなら成年後見制度の「法定後見制度」を利用する

共有名義人が認知症を患ってしまった場合でも、成年後見制度を利用することで不動産全体の売却が可能になります。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が低下した方に代わって、家庭裁判所が選んだ成年後見人が法律行為を代理で行うための制度のことです。認知症などにより意思決定が難しくなった場合に、親族など周囲の人が家庭裁判所に申し立てることで利用できます。

本来、認知症の進行によって本人に判断能力がない場合、委任状を作成したとしても代理人による不動産売買の契約は無効になります。しかし、成年後見制度によって選任された後見人であれば、民法で下記のように代理権が認められているため、認知症を患う共有名義人の代わりに不動産売買を進められます。

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

e-Gov法令検索 民法第859条

つまり、共有名義人のうち誰かが意思能力を失っていても、後見人が代わって同意を行い、「共有名義人全員の同意」という要件を満たすことが可能になるのです。

なお、同様に取り壊しや増改築といった変更行為、リフォームや共有物のルール設定などの管理行為についても、後見人の同意があれば進められる可能性があります。

ただし、売却や取り壊しなどの対象となる共有名義不動産が、「本人が現在住んでいる自宅」および「本人が将来居住する可能性がある建物」である場合は注意が必要です。この場合、原則として家庭裁判所に申し立てを行い、事前に「居住用不動産処分許可」を得なければなりません。

成年後見制度の「法定後見制度」と「任意後見制度」の違い

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見」と「任意後見」の2種類に分けられます。

法定後見は、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が後見人を選任する仕組みです。本人の判断能力の程度に応じて、民法で「後見(民法7条)」「保佐(民法11条)」「補助(民法15条)」という3段階が設けられています。

任意後見は、本人が判断能力を失う前に公正証書で契約を結び、将来の後見人候補をあらかじめ指定しておく制度です。実際に任意後見契約が効力を持つのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点からとなります。

| 類型 | 対象となる人 | 選任方法 | 本人の同意 |

|---|---|---|---|

| 法定後見(後見) | 判断能力を常に欠く人(民法7条) | 家庭裁判所が申立てを受けて選任 | 不要 |

| 法定後見(保佐) | 判断能力が著しく不十分な人(民法11条) | 同上 | 原則不要(ただし代理権付与には本人の同意が必要) |

| 法定後見(補助) | 判断能力が不十分な人(民法15条) | 同上 | 原則必要 |

| 任意後見 | 将来判断能力が低下する可能性のある人 | 本人が公正証書で契約、裁判所が任意後見監督人を選任 | 必要 |

成年後見制度の目的は、あくまでも本人の利益を守ることです。そのため、親族が「売却したい」と考えていても、後見人が「本人に不利益」と判断すれば、家庭裁判所の許可は下りない可能性もあります。

さらに、一度後見人が選任されると、原則として本人が亡くなるまで後見は継続します。親族が後見人になった場合は家庭裁判所への定期報告が必要となり、弁護士や司法書士などの専門職後見人がついた場合は報酬が発生します。

共有名義不動産を円滑に売却するために成年後見制度を利用する場合でも、「本人保護のための制度」であることが前提であることを踏まえておきましょう。

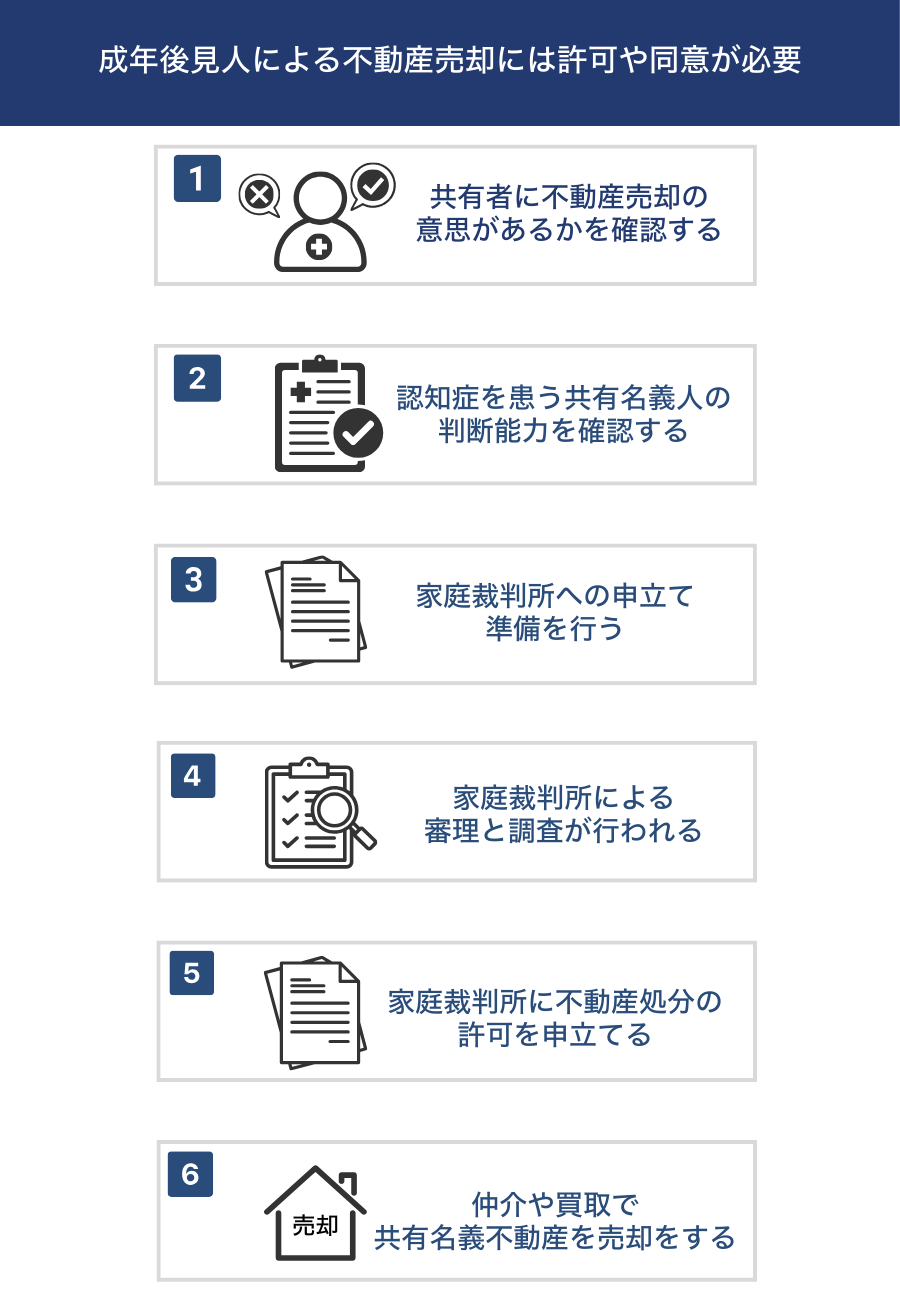

成年後見制度を利用して共有名義不動産を売却するまでの流れ

成年後見人の申立てから不動産売却に至るまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。

- 共有者に不動産売却の意思があるかを確認する

- 認知症を患う共有名義人の判断能力を確認する

- 家庭裁判所への申立て準備を行う

- 家庭裁判所による審理と調査が行われる

- 家庭裁判所に不動産処分の許可を申立てる

- 仲介や買取で共有名義不動産を売却する

1. 共有者に不動産売却の意思があるかを確認する

前提として、後見人は自由に売却契約の代行ができるわけではなく、「本人の利益を守る」ことが最優先されます。

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索 民法第858条

そのため、「本人の生活や利益のために売却が必要である」と判断される場合に限り、原則として後見人は売却を進めることが可能です。

認知症の進行の程度によりますが、軽度であれば家庭裁判所や調査官が直接本人に売却の意思があるのかを尋ねることもあります。認知症の症状が進行しており、本人に判断能力がない場合には、家族の証言や財産状況などの情報から総合的に本人にとって利益があるかを裁判所や調査官が判断します。

2. 認知症を患う共有名義人の判断能力を確認する

成年後見制度を利用するにはまず、共有者が契約を行える状態かどうかを確認する必要があります。

認知症と診断されていても、症状が軽度であれば意思能力を認められる場合もあります。そのため、医師による診断書が不可欠です。

この診断書は後見開始の申立ての際に家庭裁判所へ提出し、本人の判断能力の程度を示す重要な参考資料となります。

3. 家庭裁判所への申立て準備を行う

民法第7条で定められているように、認知症などによって判断能力がない人については、家庭裁判所への請求によって後見のための審判が必要になります。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

e-Gov法令検索 e-Gov「民法(第7条)」

申立てができるのは、本人の配偶者や子などの親族、検察官、市町村長などに限られています。申立ての際には、「戸籍謄本」「住民票」「財産目録」「収支状況報告書」「医師の診断書」などの書類を揃える必要があります。

準備には時間がかかるため、早めに司法書士や弁護士といった専門家に相談して進めるのが得策です。

4. 家庭裁判所による審理と調査が行われる

家庭裁判所への申立て後、家庭裁判所は本人・親族との面談、調査官による調査、医師鑑定などを行います。これは後見人が必要かどうか、後見・保佐・補助等の類型が適切かを判断するために行われます。

実務上では3か月〜6か月ほどかかることが多く、売却を急ぎたい場合であってもこの期間を見込まなければなりません。

審理の結果、家庭裁判所によって後見人が選任された後は、後見人が認知症の共有者を代理して売却の同意を行うことが可能になります。

5. 家庭裁判所に不動産処分の許可を申立てる

「被後見人が現在住んでいる」または「将来住む可能性がある」という不動産の売却は「重要な財産行為」に該当するため、下記の民法に基づき家庭裁判所の「居住用不動産処分許可」が必要です。

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

e-Gov法令検索 民法第859条の3

許可申立てでは、売却理由・価格・代金の使途を裁判所に説明し、本人の利益に資することを証明する必要があります。

6. 仲介や買取で共有名義不動産を売却する

家庭裁判所の許可が下りた後、後見人は認知症の共有者を代理して売買契約を結びます。

成年後見人が不動産を売却する際の具体的な流れは以下の通りです。

- 不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を行う

- 不動産の買主と売買契約を結ぶ

- 家庭裁判所に売却許可を申請する

- 買主から売却の代金を受け取る

- 買主に不動産を引き渡す

成年後見人が不動産を売却する際には、通常の不動産売却手続きに加えて家庭裁判所の許可が必要です。

まず、不動産会社と媒介契約を結び、買主が見つかった後に売買契約を結びます。その後、売却を進めるために家庭裁判所に許可を申請し、許可が下りてから正式に売却が完了します。

裁判所が「売却の必要がない」「売却価格が妥当でない」と判断した場合は、申請が却下されることもあるため、慎重に手続きを進めることが大切です。

成年後見制度を活用した場合の4つの注意点

成年後見制度を利用して不動産を売却する際は、以下の点に注意しましょう。

- 不動産を売却するためには家庭裁判所の許可が必須となる

- 法定後見人は自由に選べるわけではない

- 一度選任された法定後見人は本人が亡くなるまで変更できない

- 鑑定費用や後見人への報酬を支払う必要がある

不動産を売却するためには家庭裁判所の許可が必須となる

成年後見人であっても、本人の財産を自由に処分できるわけではありません。居住用不動産を売却する際には、法定後見人の場合は家庭裁判所の許可、任意後見人の場合は任意後見監督人の許可が必要です。これらの許可がないまま不動産を売却した場合、その売買契約は無効とされます。

家庭裁判所は、一般的に以下の内容を元に不動産の売却の許可を行います。

- 売却の必要性

- 本人の生活や看護の状況

- 本人の意向

- 売却条件

- 売却後の代金の保管

- 親族の処分に対する態度

成年後見人の独断ではなく、本人の財産保護に資すると判断された場合に、家庭裁判所による許可が下ります。また、賃貸借契約の締結や抵当権の設定など、不動産に関わる他の契約についても同様に許可が必要です。

投資用の不動産や誰も使っていない更地といった非居住用の不動産については、法律上、正当な理由さえあれば後見人は裁判所の許可を得ずに売却が可能です。

とはいえ、不動産自体が高額な取引になることが多いため、実務上は裁判所に事前相談や事後報告を行うのが通例です。また、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人の同意が必要です。

法定後見人は自由に選べるわけではない

法定後見制度では、後見人を自由に選べず、最終的には家庭裁判所が判断します。申立人が候補者を挙げることはできますが、家庭裁判所がその適性を調査し、最適と考える人を選任します。そのため、後見人には親族が選ばれることもありますが、弁護士や司法書士といった第三者が選任されるケースが多いのが現状です。

なお、以下の条件に該当する人は法定後見人になれません。

- 未成年者

- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人

- 破産者

- 被後見人に対して訴訟をしたい人やその配偶者及び直系血族

一度選任された法定後見人は本人が亡くなるまで変更できない

一度法定後見人として選任されると、原則として被後見人本人が死亡するまで辞めることはできません。これは、本人の生活と財産を安定して守るためです。

後見人が辞任できるのは、後見人の病気・高齢・遠隔地への転居などの正当な事由がある場合のみです。辞任する場合は、家庭裁判所に「辞任許可の申し立て」を行い、認められる必要があります。

辞任によって後見人が不在になる場合は、家庭裁判所に新たな後見人を選任してもらいます。

「不動産の売却が目的で成年後見人に就任したが、売却が完了した」「報酬が少ない」「手続きが負担に感じる」などの理由では、辞任は認められにくいため、後見人の役割や責任を理解したうえで慎重に判断することが大切です。

なお、医師の診断書により被後見人の障害や症状の回復が認められた場合は、家庭裁判所に「後見等開始の審判の取消し申し立て」を行うことで、成年後見制度を終了させられます。

後見人への報酬や鑑定費用などを支払う必要がある

成年後見制度は民法に基づく公的な制度ですが、無料で利用できるわけではありません。

法定後見制度・任意後見制度のいずれにおいても、制度が続く限り後見人への報酬を支払う必要があります。報酬額は、家庭裁判所が決定します。

後見人への基本報酬の目安は、以下の通りです。

| 法定後見人への報酬額目安 | 月額 |

|---|---|

| 基本報酬 | 2万円 |

| 財産管理額が1,000万円超~5,000万円以下 | 3万~4万円 |

| 財産管理額が5,000万円超 | 5万~6万円 |

| 後見人が親族の場合 | 後見人の意思やその他の事情によっては、報酬を支払わないケースもあり |

| 任意後見人への報酬額目安 | 月額 |

|---|---|

| 親族が任意後見人になる場合 | 0~3万円 |

| 弁護士や司法書士など専門家が任意後見人になる場合 | 3万~5万円 |

| 任意後見監督人が選任された場合 | 任意後見人への報酬とは別途1万~3万円 |

上記の報酬支払いが一生涯続くのですから、総額にすると非常に大きな負担です。また、身上保護等に特別困難な事情があった場合や、一定の特別の行為を行った場合には、付加報酬が発生する可能性があります。

費用は原則として被後見人自身が支払うものの、被後見人の財産が足りない場合は、その家族が負担するケースも少なくありません。

さらに、上記の報酬とは別に以下の費用がかかります。

- 家庭裁判所による意思能力調査のための鑑定費用:5万~10万円程度

- 各種申し立てにかかる実費:数千円~1万円程度

- 各種申し立てを弁護士に依頼する場合の報酬:10万~30万円程度

上記の費用のうち申し立てにかかる実費や弁護士費用は、被後見人の財産ではなく、その家族が負担するのが一般的です。

過去にお受けした相談者様のなかには、報酬額などの高さに驚き、「それなら親が元気なうちに売却できるよう動かなければ」と決意したという方もおられました。

成年後見制度は費用負担が大きいものの、各自治体が実施する「成年後見制度利用支援事業」を利用すれば、後見人等への報酬や申立てにかかる費用について全額または一部の助成を受けられる可能性があります。

共有名義人が認知症で不動産売却が難しい場合の対策

共有者が認知症を患った場合、共有名義不動産を売却するには家庭裁判所でのさまざまな手続きが必要です。実務上では後見人が選定されるまででも3か月〜6か月ほどの期間がかかるため、「他の対策はないか」と考える人もいるかもしれません。

共有者からの同意がない以上は共有名義不動産全体を売却することができませんが、不動産を売却する以外にも共有状態自体を解消する方法はあります。

- 特別代理人を立てて共有物分割請求を申し立て共有状態を解消する

- 自分の共有持分だけを売却して共有状態から抜け出す

特別代理人を立てて共有物分割請求を申し立て共有状態を解消する

認知症の共有名義人がいる場合、特別代理人を選任し、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起する方法も有効です。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所に対して共有状態の解消を求める手続きのことです。裁判所の判決に応じて、共有不動産の物理的な分割(現物分割)や、共有持分を現金で支払う代償分割、または競売による換価分割といった方法で分割を行うことで、共有状態を解消できます。

法律上、特別代理人になるために特別な資格は必要ありません。

ただし、共有物分割請求において家族が特別代理人になると「利益相反」が疑われるため、基本的には弁護士や司法書士などの専門家が選ばれると認識しておきましょう。また、認知症の共有名義人の親族がいる場合は、「その親族による成年後見人の選任が可能である」と判断され、特別代理人の選任が否定されるケースがあります。

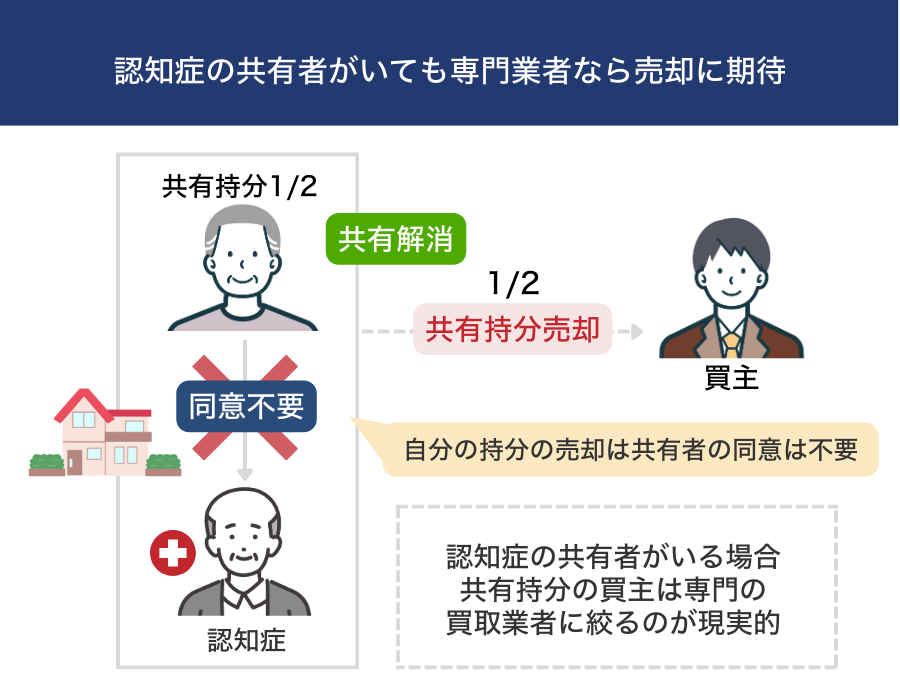

自分の共有持分だけを売却して共有状態から抜け出す

共有名義不動産全体は共有者全員に所有権があり、売却には全員からの同意が必要です。しかし、共有持分のみであれば自身だけに所有権があるため、他の共有者からの同意がなくとも自由に売却が可能です。

そのため、認知症を患っている共有者がおり、その人から同意を得るのが難しい状況で共有状態から抜け出したい場合には持分のみを売却することも1つの手になります。

ただし、共有持分だけを所有していても、その不動産全体を自由に活用することができないことから、居住物件を探しているような一般の人が買主になることはほぼありません。

アパートやマンション1棟を共有しており、すでに賃貸による収益が出ている場合であれば投資家が買主として現れることもありますが、そうでなければ共有持分の買主は専門の買取業者に絞るのが現実的です。

専門の買取業者であれば、認知症を患っている共有者がいる場合の共有持分も買取対象になります。また、信頼できる買取業者であれば、売主だけでなく共有者の利益も優先して買取を進めてもらえるため、「相場よりも安値で買い取る」「強引に買取の営業をかける」といった行為はまずありません。

共有者の認知症でトラブルにならないために行うべき事前対策

高齢の親と不動産を共有している場合など、共有者が認知症になるリスクが高い場合は、以下の対策をしておきましょう。

- 認知症リスクがある方から他の共有者に共有持分を移転する

- 共有者が元気なうちに後見人を指名できる「任意後見契約」を結ぶ

- 家族信託を活用する

認知症リスクがある方から他の共有者に共有持分を移転する

認知症のリスクがある方から他の共有者に共有持分を移転し、共有状態を解消しておくこともトラブルの予防策として有効です。

共有持分の移転方法には、以下2つの方法があります。

- 他共有者への生前贈与

- 他共有者への売却

生前贈与する場合は贈与税に注意が必要

判断能力があるうちに、他の共有者に共有持分を譲渡しておくことも、トラブルを避けるためには有効です。例えば親子で不動産を共有している場合に、不動産全体を子供の単独名義にしておけば、子供だけで自由に不動産の売却や活用が可能になります。

ただし、その場合は贈与税が発生する可能性があるので注意が必要です。贈与税は1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与額から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を適用して算出します(暦年贈与)。

60歳以上の直系尊属(親や祖父母)から子や孫に贈与する場合は「相続時精算課税」を選択することも可能です。相続時精算課税とは、贈与者が亡くなった後に相続税と贈与税を一括で納付する方法を指します。この方法を選んだ場合、贈与税は(贈与額-2,500万円)×20%で求めることが可能です。

他共有者に売却する

共有持分を他の共有者に売却することで、共有状態を解消しておく方法もあります。不動産を共有している親族や配偶者に持分を買い取ってもらえないか、相談してみると良いでしょう。

ただし、親族間でのやりとりだからといって、相場を大きく下回る金額で売却すると「みなし贈与」として、贈与税が課税される可能性があります。また、売却価格を相場よりも高く設定した場合は、売買自体が成立しないこともあるでしょう。

売買におけるトラブルを避けるためにも、不動産の成約価格については不動産鑑定を受け、適正な価格を設定することをおすすめします。

共有者が元気なうちに後見人を指名できる「任意後見契約」を結ぶ

任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに後見人を指名し、本人の判断能力が不十分になった後にあらかじめ契約で定めた事項を本人に代わって行う制度です。

本人が元気なうちに任意後見契約を結び、不動産の管理などを後見人に任せられるように契約しておけば、共有不動産のトラブルを避けやすくなるでしょう。

ただし、任意後見制度を利用する場合でも、任意後見人が共有持分を自由に売却できるわけではなく、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の許可が必要です。任意後見監督人は親族ではなく、弁護士や司法書士などの第三者の専門家が選ばれることが多くなっています。

家族信託を活用する

家族信託は、不動産や金銭などの財産を信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる方法です。委託者(財産を信託する人)、受託者(財産を管理・運用・処分する人)、受益者(財産の利益を受ける人)の3者で成り立っています。委託者が元気なうちに家族信託契約を結び、財産の管理を受託者に任せることで、委託者の判断能力が低下しても、スムーズな財産管理や不動産の処分が可能です。

また、家族信託を利用して共有者の1人が受託者となれば、共有持分全体の管理や売却を単独で判断できるため、共有者の判断能力に影響されず、円滑に財産の処分を進められます。

ただし、受託者の権限は信託契約書に明記された内容に基づくため、契約書を作成する際には「不動産の処分に関する権限」を明確に定めておくことが重要です。曖昧な記載があると、受託者の権限が制限される可能性もあるため、信託契約は専門家に相談しながら慎重に進めましょう。

まとめ

共有不動産を売却するには、共有者全員の合意が必要です。認知症で意思能力が不足している共有者がいる場合、通常の売却手続きは難しくなりますが、成年後見制度を利用すれば売却が可能です。また、共有状態を解消したい場合には、特別代理人を立てて共有物分割請求を申し立てる方法もあります。

ただし、これらの手続きは裁判所への申し立てが必要です。早期に共有状態を解消したい場合は、自分の持分を第三者に売却することも検討した方がよいでしょう。

また、そもそも共有名義人が認知症になる前に、認知症リスクのある方の持分を他の共有者に移転する、任意後見契約や家族信託を利用するといった対策を講じておくことも重要です。

認知症を患う共有名義人がいる場合のよくある質問

共有名義人が認知症だと不動産の売却はできないのでしょうか?

共有名義人が重度の認知症を患うと、意思能力がないとみなされ、不動産の売却やリフォームなどの契約行為が原則不可能になります。

認知症が発覚した後は法定後見制度や共有物分割請求が、発覚前であれば任意後見制度や共有持分の生前贈与・売却、家族信託などが、解決策として挙げられます。

後見人から売却に反対されることはあるのでしょうか?

後見人は民法858条に基づき本人の利益を最優先に判断する立場です。そのため、売却が本人に不利益と判断されれば、後見人からの同意が得られずに取引は成立しません。

さらに不動産売却は民法859条の3で家庭裁判所の許可も必要とされており、後見人と裁判所双方が認めなければ売却は実現できない仕組みです。

成年後見制度を利用すれば必ず不動産売却が認められるのでしょうか?

必ずしも認められるわけではありません。売却が本人の生活や財産管理に資すると判断されなければ、裁判所から許可が得られないケースもあります。

売却ではなく放棄でも認知症を患う共有名義人に関係なく持分を手放せますか?

実務上、共有持分の放棄による解決は困難です。

確かに、共有持分の放棄は他の共有名義人の同意なく進められます。しかし、放棄した持分は他の共有名義人全員に帰属する関係上、所有権を移転する際には、認知症の方を含めた全員による共同申請が必要です。

そして、認知症の方による登記手続きは認められないため、結局のところ成年後見制度の利用が必要となり、持分を放棄するメリットはほとんどありません。

むしろ、認知症の方に不動産取得税や贈与税を負わせる形となり、親族間トラブルや法的な問題に発展するリスクも非常に高いといえます。