大家必見!賃貸が事故物件になったらどう対応すべき?家賃や損害賠償・告知義務についても解説

賃貸中の物件で入居者が亡くなってしまい、「今後どのように対応していけばよいのか」「家賃は値下げしないといけないのか」「告知義務が発生する条件は?」と不安に感じている大家さんもいるでしょう。

結論から言うと、入居者が亡くなったとしてもすべてのケースが事故物件に該当するわけではありません。そもそも事故物件とは、人の死に関する心理的な嫌悪感がある物件を指しますが、その判断は主観的であいまいです。そこで国土交通省は2021年に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを公表し、告知義務の基準を示すことで、事故物件かどうかの判断がしやすくなりました。

以下は、ガイドラインを参考にした「事故物件とされやすいケース」と「事故物件に該当しにくいケース」の一例です。

| 事故物件に該当するケース | 事故物件に該当しないケース |

|---|---|

| ・室内や共用部分での自殺 ・他殺 ・火災による焼死 ・遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要となった孤独死 |

・病気や老衰などの自然死 ・転倒などの事故死 ・遺体の発見が早く、室内がほとんど損傷していない孤独死 |

自然死や不慮の事故死などの場合、ガイドライン上では「告知義務がない」とされています。しかし、借主から人の死について質問を受けた場合には、告知義務の有無にかかわらず、事実を正確に伝えなければなりません。入居者が亡くなり、賃貸として再度貸し出す場合は、下記の手順で対応することになります。

- 入居者の親族や連帯保証人と連絡をとる

- ほかの入居者へ事故物件になった事情を説明する

- 特殊清掃・原状回復を行い、賃貸できる状態に戻す

- 物件の貸し出しをおこなう

また、上記の対応にかかった費用や損害賠償は、自殺のように入居者自身に過失がある場合を除いて入居者の連帯保証人や相続人に請求することになります。しかし、他殺や自然死のように入居者に過失がない死因だったり、連帯保証人・相続人ともに責任を問えない状況であったりする場合は、大家の負担になるのが現状です。

本記事では、事故物件に該当するケースやその告知義務、また事故物件になった後の対応方法について詳しく解説していきます。

目次

人が亡くなった賃貸が事故物件に該当するとは限らない

賃貸中の物件で入居者が亡くなった際、「もう貸せないのでは」「事故物件になってしまうのでは」と不安を抱えるオーナー様からのご相談は少なくありません。

ただし、自然死や病死など、状況によっては事故物件に該当しないケースもあります。まずは落ち着いて、本当にその物件が事故物件に該当するのかどうかを冷静に確認することが大切です。

事故物件とは一般的に「人の死にまつわる心理的瑕疵がある物件」を指します。これまで事故物件についての明確な法的定義はありませんでしたが、国道交通省がガイドラインを設けたことにより、次のような基準で判断できるようになりました。

| 事故物件に該当するケース | 事故物件に該当しないケース |

|---|---|

| ・室内や共用部分での自殺 ・他殺 ・火災による焼死 ・遺体の発見が遅れて特殊清掃が必要となった孤独死 |

・病気や老衰などの自然死 ・転倒などの事故死 ・遺体の発見が早く、室内がほとんど損傷していない孤独死 |

上記のように事故物件に該当しない死因もあり、人が亡くなった物件が必ず事故物件に該当するとは限りません。ただし、事故物件に該当する場合、その物件を賃貸する際には、借主に対する告知義務が発生します。

次項では、事故物件に該当するケース・該当しないケースについてもう少し詳しくみていきましょう。

殺人や自殺・特殊清掃が必要な死が発生した物件は一般的に事故物件扱いになる

事故物件として買主や借主に告知義務が発生するのは、借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性が高い場合です。具体的には、下記のような死が発生した場合が該当します。

- 殺人

- 自殺

- 焼死

- 特殊清掃または大規模リフォームが必要

特殊清掃とは、死後の清掃や事故、事件などで発生した汚損を専門的に処理する作業です。通常の掃除では対応できない血液や体液、臭気、残留物などを徹底的に除去し、消臭・消毒を行います。

たとえば、孤独死の場合も長期間放置されれば、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になるケースもあります。その場合、事件性がなくても事故物件にとして該当するのです。

また、個別の部屋ではなく、日常的に使用する集合住宅の共用部分で人が他殺・自殺・焼死で亡くなった物件の賃貸にも、事故物件として告知義務が発生します。

自然死・不慮の死が発生して特殊清掃が不要な場合は事故物件に該当しない

事故物件に該当せず、告知義務も発生しないのは、借主の判断に重要な影響を与えない場合です。例えば下記のように、人が生きている以上予想される死が代表的です。

- 病気や老衰による自然死

- 階段からの転落・入浴中の溺死といった不慮の事故死

- 特殊清掃を必要としない孤独死

また、集合住宅の共有部分ではあるものの、住民が日常的に使用しない場所の場合にも、必ずしも事故物件としての告知義務は必要ありません。

しかし、上記に該当する場合でも、買主・借主から質問された場合は、告知義務の有無にかかわらず人が亡くなった事実を伝えなければなりません。事故物件を貸し出すときの告知義務は原則3年間ですが、下記のような場合は3年目以降も告知が求められることもあります。

- ニュースや記事になって世間に広く知れ渡った場合

- 社会的に大きな影響を与える場合

賃貸が事故物件になり、再度賃し出すときの流れ

前述のとおり、賃貸物件で入居者が亡くなった場合でも、それがすぐに「事故物件」になるとは限りません。まずは、亡くなった状況や死因をもとに、その物件が事故物件に該当するかどうかを確認することが重要です。

基本的には、借主が借りるのを躊躇するような不自然な死があった場合は、事故物件に該当することが多いと認識しておきましょう。

ただし、事故物件になっても再度賃貸することは可能です。この場合は、次のような手順を踏むのが一般的です。

- 入居者の親族や連帯保証人と連絡をとる

- ほかの入居者へ事故物件になった事情を説明する

- 特殊清掃・原状回復を行い、賃貸できる状態に戻す

- 物件の貸し出しをおこなう

上記の手順に沿って、事故物件を再度貸し出すときに大家が取るべき対応を解説していきます。

1. 入居者の親族や連帯保証人と連絡をとる

入居者の死亡を知ったら、まずは親族や連帯保証人と連絡を取りましょう。状況によっては、他の住人や警察など第三者から訃報を知らされるケースもあります。発見の経緯にかかわらず、大家として対応すべき第一歩は「関係者との連絡・調整」です。

基本的には賃貸借契約書の緊急連絡先に連絡し、連絡が取れたら、以下の点について話し合う必要があります。

- 物件内の掃除や荷物の引き上げ

- 未払いの家賃の回収

- 敷金の返還

- 特殊清掃費用の請求の有無

- 損害賠償の有無

また、賃貸借契約は入居者が亡くなっても消滅せず、その権利は相続人に移行します。相続人が居住を希望しない場合は、賃貸借契約を解約してもらわなければなりません。これらの話し合いのためにも、故人の関係者への連絡が必要です。

自殺が死因の場合は入居者に過失があるため、遺族や連帯保証人に損害賠償請求できる可能性があります。自殺による損害賠償請求については、こちらで詳しく解説します。

なお、万が一あなたが第一発見者となった場合は、勝手に部屋に入ると後にトラブルに発展する可能性があるため、警察への連絡を第一優先させましょう。

2. ほかの入居者へ事故物件になった事情を説明する

集合住宅において、事故物件となった場合、他の部屋の入居者に事情を説明する法的義務はありません。同様に、近隣住民への説明義務もありません。

しかし、住民の中には、同じ建物内で亡くなったことを気にする方もいるため、その心情に配慮して、必要に応じて簡単な説明をすることが望ましいです。

また、もし大家さんが説明を行っていない場合でも、管理会社が独自に入居者に通知することがあり、これがトラブルを引き起こすこともあります。そのため、事故物件の取り扱いについては、必ず管理会社としっかり連携を取ることが重要です。

なお、事故物件の発生を理由に、値下げ交渉や退去費用を求められることがありますが、基本的にはそのような請求には応じる必要はありません。

3. 特殊清掃・原状回復を行い、賃貸できる状態に戻す

事故物件には、死臭・血液・体液による汚損が多少なりとも発生しており、そのままの状態で新しい借主に貸すことはできません。そのため、特殊清掃や原状回復工事を行い、次の人が支障なく暮らせるように部屋を整えなければなりません。

特に血液や体液で部屋が汚損されていた場合は、害虫がわいたり、それを媒介に感染症が発生したりする可能性があるため、特殊清掃による徹底的な洗浄が必須です。

また、血液・体液には油分が含まれており、これが壁や床に染みこむと、きれいに洗って乾燥させても、時間の経過と共に再び臭気が発生することがあります。そのため特殊清掃では、臭い戻り対策による脱臭も徹底的に行います。

なお、血液や体液による汚損が床下や建物の基礎部分にまで及んでいる場合は、特殊清掃だけではきれいにできません。したがって、床材を剥がしての清掃や、場合によっては床材・壁紙の張り替えといったリフォームが必要になります。

これがいわゆる原状回復工事にあたります。一般的には原状回復工事のほうが大規模になりやすく、その分費用も高額です。特殊清掃と原状回復の費用相場は次の通りです。

| 特殊清掃 | 費用相場 |

|---|---|

| 残置物処理 | 5,000~15,000円/㎡ |

| クロス張替え | 1,000~2,000円/㎡ |

| フローリング張替え | 3,000~4,000円/㎡ |

| 畳の交換 | 8,000~12,000円/畳 |

| 原状回復工事 | 費用相場 | |

|---|---|---|

| ハウスクリーニング | ワンルーム、1K | 15,000~30,000円 |

| 1DK、1LDK | 20,000~40,000円 | |

| 2DK、2LDK | 30,000~50,000円 | |

| 3DK、3LDK | 50,000~80,000円 | |

| 4DK、4LDK | 70,000円~ | |

| 壁・天井の壁紙の張り替え | 1,000~1,500円/㎡ | |

| 壁・天井のボードの取り替え | 30,000~60,000円 | |

| 床材の汚れのクリーニング | 15,000~25,000円 | |

| 床材の張り替え | 8,000~10,000円 | |

上記はあくまで目安であり、使用する資材や腐敗の状況、工事の規模によって異なります。

なお費用に関しては、遺族や連帯保証人に請求できるケースもあります。詳しくはこちらをご覧ください。

4. 物件の貸し出しをおこなう

物件の原状回復が完了したら、次の借主に向けて貸し出しを行います。なお、前述のとおり事故発生から原則3年間は告知義務が発生するため、新しい借主には過去に人が亡くなっている旨を必ず報告しましょう。

なお、告知によって市場では敬遠されてしまい、借り手が見つかりにくくなる傾向があります。賃料も、相場から2~3割ほど安く下げなければ借り手を見つけるのは難しいでしょう。ただし、実際の賃料下落幅は、死亡の原因や室内の損傷の程度、さらにエリアの需要や立地条件によっても大きく変動します。

そのため、上記の数値はあくまで一つの目安として捉え、状況に応じて柔軟に判断することが大切です。また、値下げするとはいえ事故物件の告知義務を怠ると、契約解除や損害賠償請求を被る可能性があります。そのため、告知せずに貸し出しを行うことは絶対にやめましょう。

賃貸が事故物件になったとき、損害賠償請求が認められるかどうかは死因によって異なる

賃貸が事故物件になったとき、下記のように死因によっては損害賠償請求が認められる可能性があります。

| 損害賠償が認められることが多い | 基本的に損害賠償は認められない |

|---|---|

| ・自殺 ・死因に関係なく特殊清掃が必要な場合(一部費用負担の可能性) |

・他殺 ・自然死 ・病死 ・事故死 |

ここでは、損害賠償請求が認められる場合・認められないケースについて解説します。

死因が自殺の場合は、入居者の遺族や連帯保証人への損害賠償請求が認められるケースがほとんど

前述のように、死因が自殺の場合は入居者に過失があるため、遺族や連帯保証人への損害賠償請求が認められるケースがほとんどです。損害賠償請求の範囲の例は次の通りです。

- 特殊清掃費用

- 原状回復費用

- 家賃減額分の損失

一般的には、事故物件を再度貸すために必要な清掃・工事にかかる費用を損害賠償請求できます。また、事故物件は家賃を下げないと次の借主が見つからないことが多いですが、入居者に過失がある場合は、家賃減額によって発生する金銭的損害も請求できるケースもあります。

この場合の相場は2〜3年の間における減額分の賃料合計を請求するのが妥当です。大家の金銭的損害を可能な限り軽減するためにも、入居者による自殺で事故物件になった場合は、遺族または連帯保証人に対し、忘れずに損害賠償請求をしましょう。

他殺や自然死・病死などの場合、損害賠償請求することは難しい

入居者による過失がない場合は、損害賠償請求を認めてもらうことは難しいです。代表的なのは他殺・自然死・病死などで、この場合の金銭的損害は大家が負担するのが原則です。

ただし、遺体発見が遅れたために部屋の汚損が拡大し、清掃や大規模リフォームが必要になった場合は、その分の損害を入居者の遺族または連帯保証人に請求できる場合があります。

なお、遺族とは相続人を指します。もし相続人が相続を放棄した場合、損害賠償請求の対象は連帯保証人になります。しかし、下記のように責任を問えない状況にある場合は、大家が負担しなければなりません。

- 連帯保証人や法定相続人が亡くなっている

- 相続放棄された

- 連帯保証人が高齢など支払い能力がない

- 連帯保証人を立てていなかった

事故物件でも入居者を確保しやすくする方法

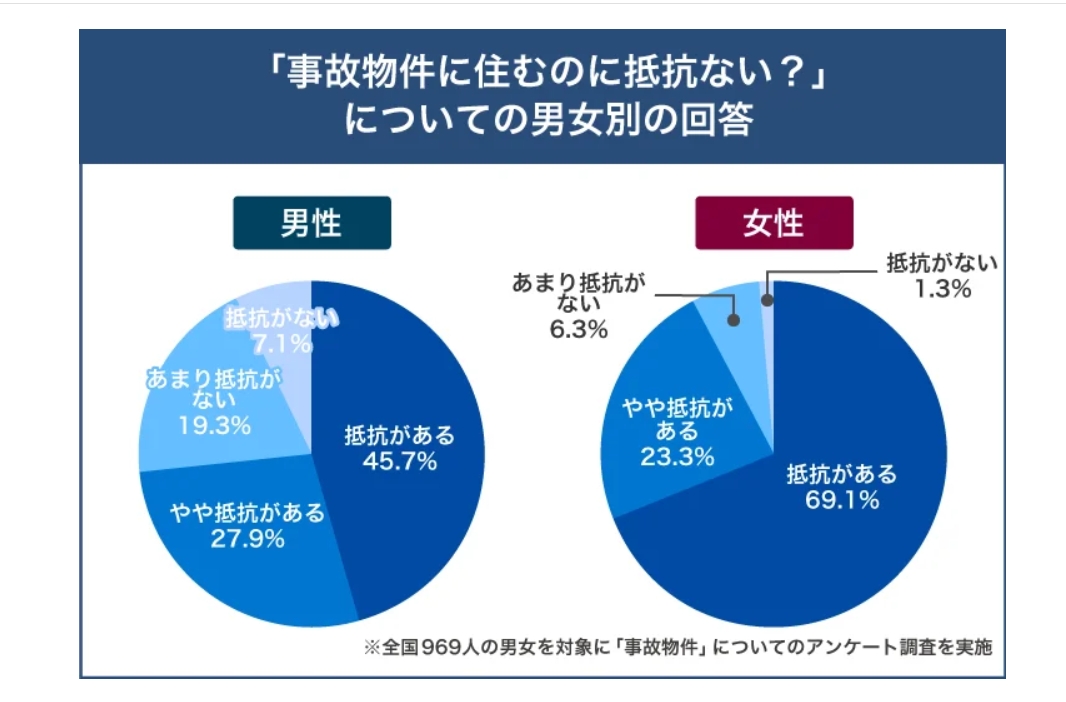

事故物件は、層でない物件に比べて新しい入居者が見つかりづらい傾向があります。実際に弊社が全国の969人の男女を対象に行った調査では、男性の70%、女性の90%以上が「事故物件に住むことに抵抗がある・やや抵抗がある」と回答していました。

このように、多くの人が心理的な抵抗を感じているため、事故物件は通常の物件と同じように募集してもなかなか入居が決まらないのが実情です。そのため、大家は次のような対応を取ることをおすすめします。

事故物件は、そうでない物件に比べて新しい入居者が見つかりづらい傾向があります。そのため、大家は次のような対応を取ることをおすすめします。

- 家賃を相場よりも安く設定する

- 初期費用を下げて、費用を抑えたい入居希望者へアピールする

- リフォーム・リノベーションをして付加価値を付ける

それぞれの内容を解説します。

家賃を相場よりも安く設定する

事故物件の募集にあたっては、「相場通りの家賃ではなかなか決まらない」というご相談をよくいただきます。

やはり心理的な抵抗感から、敬遠される方が一定数いらっしゃるのが現実です。

そのため、実務上は家賃を相場の2~3割ほど下げて募集をかけるケースも珍しくありません。金額的なメリットを明確にすることで、検討してもらいやすくなり、次の入居者が比較的早く見つかる可能性が高まります。

もちろん、家賃の値下げは法律で義務づけられているわけではありません。ただ、反響の少ない状態が続くようであれば、タイミングを見て柔軟に調整していくことが現実的な対応といえるでしょう。

初期費用を下げて、費用を抑えたい入居希望者へアピールする

事故物件の募集に関して、「家賃だけでなく、初期費用も抑えてアピールできないか?」というご相談もよくいただきます。

実際、敬遠されがちな物件であっても、費用負担が軽ければ「住んでもいい」と考える入居希望者層は一定数存在します。

そこで効果的なのが、敷金・礼金の無料化や一定期間の家賃無料(フリーレント)といった施策です。

特に、引越しにかかる初期コストを抑えたい方にとっては、「初期費用がかからない=入居しやすい」と感じてもらえるポイントになります。

家賃の値下げだけではなく、こうした条件面での工夫を加えることで、反響が得られやすくなり、空室期間の短縮にもつながります。

コストのバランスを見ながら、物件の特性に応じて柔軟に検討していくことをおすすめしています。

リフォーム・リノベーションをして付加価値を付ける

「事故物件の印象を少しでも良くしたい」というご相談も多くいただきますが、そのひとつの有効な手段が、リフォーム・リノベーションによる付加価値の向上です。

たとえば、壁紙や床材の張り替え、水回りの改修など、比較的手軽な工事でも物件全体の印象を大きく改善することができます。

リフォームを施すことで、家賃設定のベース自体を引き上げることができ、結果として「事故物件」として多少家賃を下げるにしても、値下げ幅を小さく抑えることが可能になります。

もともとの家賃が高く設定できれば、実際の金銭的な下落幅が緩やかになるため、収益性の面でも有利です。

また、物件の見た目や清潔感が向上することで、心理的なハードルが下がり、「事故物件=怖い・古い」といったイメージの払拭にもつながります。

同等スペックの物件より家賃が安く、しかも内装がきれいであれば、借主にとって「お得感のある選択肢」として魅力的に映ることが多いです。

なお、リフォームやリノベーションを行っても、告知義務そのものが消えるわけではありません。

事故発生から原則3年間は、借主への説明義務が続くため、事実関係は正直に伝える必要があります。

リフォーム・リノベーションをして少しでも付加価値を付けたいとお考えの方は、専門業者へ相談してみてください。

事故物件になった賃貸を手放したいなら訳あり不動産専門の買取業者へ

事故物件は、借り手がなかなか見つからなかったり、相場より大幅に家賃を下げざるを得なかったりと、所有し続けることでさまざまな負担が発生します。また、損傷が酷くリフォームやリノベーションを行う場合はまとまった費用も必要になるため、金銭的にも大きな負担となりがちです。

そうした負担から解放されたいと感じる場合は、売却も一つの選択肢として検討してみても良いでしょう。ただし、一般的な不動産会社の場合は、事故物件のような訳あり物件の買取には対応していないケースもあります。

そこでおすすめなのが、訳あり不動産専門の買取業者への売却です。事故物件に関する買取のノウハウが豊富なため、相談から売却までをスムーズに進められます。

また、アパート一棟ごと売却を考える場合でも、入居者全員の退去交渉を自分で進めるのは時間や労力もかかるため非常に困難です。立ち退きの交渉や費用負担、新たな物件の斡旋など煩雑な対応が必要になりますが、専門の買取業者はこうした手続きもすべて代行しています。

「自分ではもう対応しきれない」「これ以上損失を抱えたくない」と感じている方は、訳あり不動産専門の買取業者への売却を選ぶことで、精神的・金銭的な負担を大きく軽減できる可能性があるのです。

ここでは、事故物件を所有し続けるデメリットと、訳あり不動産専門の買取業者に売却した場合のメリットについて解説します。

事故物件の賃貸物件を所有し続けた場合に発生するデメリット

当社にもよく、「事故後に原状回復と告知対応は済ませたが、なかなか次の入居者が決まらない」といったご相談が寄せられます。

たしかに、事故物件であっても先述のような対応をすれば再度、賃貸に出すことは可能です。しかし実際には、相場よりも家賃を大きく下げないと借り手が見つからないケースが多く、収益性に大きな影響が出てしまいます。

また、集合住宅の場合、「隣で事故があった」との噂が広まった結果、他の入居者が退去してしまったという事例もありました。こうした影響で空室が増えると、固定資産税や管理費などのランニングコストが重くのしかかってきます。

このようなご事情から、「このまま持ち続けるよりも、思い切って売却したほうが良いのではないか」とご相談いただくケースが少なくありません。

たしかに、売却すれば今後の家賃収入は見込めなくなりますが、その代わりにまとまった資金が手に入り、長期的な赤字を防ぐことができます。

ただし、事故物件は市場価値が下がる傾向があり、一般の不動産会社ではそもそも取り扱ってもらえない、あるいは極端に安く査定されることもあります。

そうした背景からも、事故物件を含む「訳あり不動産」の買取に特化した業者へ相談するのが、納得感のある価格での売却につながる近道です。

訳あり不動産専門の買取業者へ売却するメリット

「事故物件を相場通りに売却するのは難しい」「修繕に時間も費用もかけられない」といったお悩みを持つオーナー様から、訳あり不動産に特化した買取業者へのご相談が増えています。

こうした業者は、事故物件やトラブル物件の買取・再生に精通しており、独自の販売ルートや活用ノウハウを持っているため、一般の不動産会社では対応が難しい物件でもスムーズに売却まで進められるのが特徴です。

実際、事故物件は通常、相場の50〜80%での取引となることが多いですが、専門業者なら、それ以上の価格での買取が実現するケースもあります。実際に「他社で断られたが、意外にも高値で買い取ってもらえた」という売主からのお声も少なくありません。

また、リフォームや解体といった手間のかかる原状回復が不要なのも大きなメリットです。売主側で準備をする必要がないため、費用面・心理面の両方で負担を軽減できます。

さらに、弁護士や司法書士と連携している業者であれば、入居者の立ち退き交渉なども一括対応可能です。

まとめ

人が亡くなった物件が必ずしも事故物件になるわけではなく、病死・不慮の事故死などは事故物件の定義から除外されています。反対に、自殺・他殺・焼死などがあった物件は事故物件にあたり、大家には、次の借主に対する告知義務が発生します。

なお、死因が自殺の場合、大家は遺族や連帯保証人に損害賠償請求できる可能性があります。しかし、特殊清掃や原状回復工事を行っても次の借主が見つかるとは限らず、相場よりも格安の家賃で賃貸する羽目になるかもしれません。

事故物件は所有し続けるよりも、売却したほうが金銭的損失を抑えられる可能性があります。特に、訳あり不動産専門の買取業者は独自のノウハウを持っているため、事故物件でも高い買取価格に期待できます。

業者によっては特殊清掃や原状回復工事不要での買取に対応しているため、事故物件の後処理に悩んでいる場合は、売却を検討してみましょう。

よくある質問

賃貸物件オーナーができる事故物件に対するリスクヘッジは?

賃貸物件オーナーがすべき事故物件のリスクヘッジとしては、孤独死保険の加入が代表的です。孤独死保険とは、孤独死(自殺を含む)が起こったときに、部屋の特殊清掃費・原状回復費・家賃損失を補償してくれるものです。

超高齢社会である日本において老人の孤独死の発生件数は非常に多く、亡くなってから遺体が発見されるまでに数日かかるケースも珍しくありません。たとえ老衰による自然死であっても、部屋が激しく汚損すれば事故物件になってしまいます。

孤独死による金銭的損失に備えるためにも、孤独死保険の加入を検討しましょう。「家主型」と「入居者型」の2種類がありますが、大家の損失を軽減するには「家主型」が向いています。ただし、月々の保険料がかかるため、場合によっては入居者に「入居型」の加入をすすめるのも選択肢の1つです。