共有名義不動産を売却できない時の対処法!売却できなかった事例をもとにした対策を紹介

共有名義の不動産について、「相続したけれど使い道がないので売却したい」「共有名義不動産は売れないと聞いて不安」といったご相談を多くいただきます。

共有名義不動産は、共有者全員からの同意がなければ、原則として売却できません。共有者全員が売却に同意すれば通常の不動産として売りに出せますが、単独所有に比べて意思決定に時間がかかりやすく、自由に売却を進めにくいのが実情です。

この「共有者全員の同意が必要」という点が、共有名義不動産の売却が難しいと言われる最大の理由です。ただし、共有者の状況によっては、適切な手続きを踏むことで売却を進められるケースもあります。

そのため、共有名義不動産を売却する際は、まず共有者の状況を整理したうえで、状況に応じた解決策を検討することが重要です。

代表的な状況と対処法は、以下のとおりです。

| 状況 | 対処法 |

|---|---|

| 共有者が反対している | 共有者に売却のメリットを提示して説得する |

| 共有者の一部が認知症 | 法定後見制度で成年後見人を選任し、代わりに売却を進めてもらう |

| 共有者の一部が行方不明 | 不在者財産管理人を選任し、代わりに売却を進めてもらう |

| 共有者の一部が未成年 | 法定代理人の同意を得る |

このように、共有者の状況に応じて適切な手続きを進めていけば、共有名義の不動産でも売却を進めることができます。

なお、上記の状況で共通する対策として「自分の共有持分のみを売却する」という方法もあります。自分が所有している持分のみであれば、共有者の同意を得ずに売却できるうえ、大きな手間をかけずスピーディーに共有関係から抜け出せます。

実際に弊社でもあった事例ですが、「共有者との関係が悪化しており、早く共有名義から抜け出したい」といったご相談をいただき、持分を買い取らせていただくことで解決にいたりました。

上記の対処法を取れば共有不動産の売却を進められる可能性はありますが、手間をかけたくない場合、自分の共有持分のみを売却することも検討してみてください。

本記事では、共有名義不動産は売却できないと言われる理由や、実際に売却できなかった事例、共有者の同意が得られないときの対策まで詳しく解説します。

目次

「共有名義不動産は売却できない」と言われる理由

弊社にも、「共有名義の不動産は売却できないの?」といった内容の相談が多く寄せられます。

結論からいえば、共有名義不動産の売却は不可能なわけではありませんが、共有名義特有の権利関係の複雑さから、思うように進められないケースが多いのが実情です。

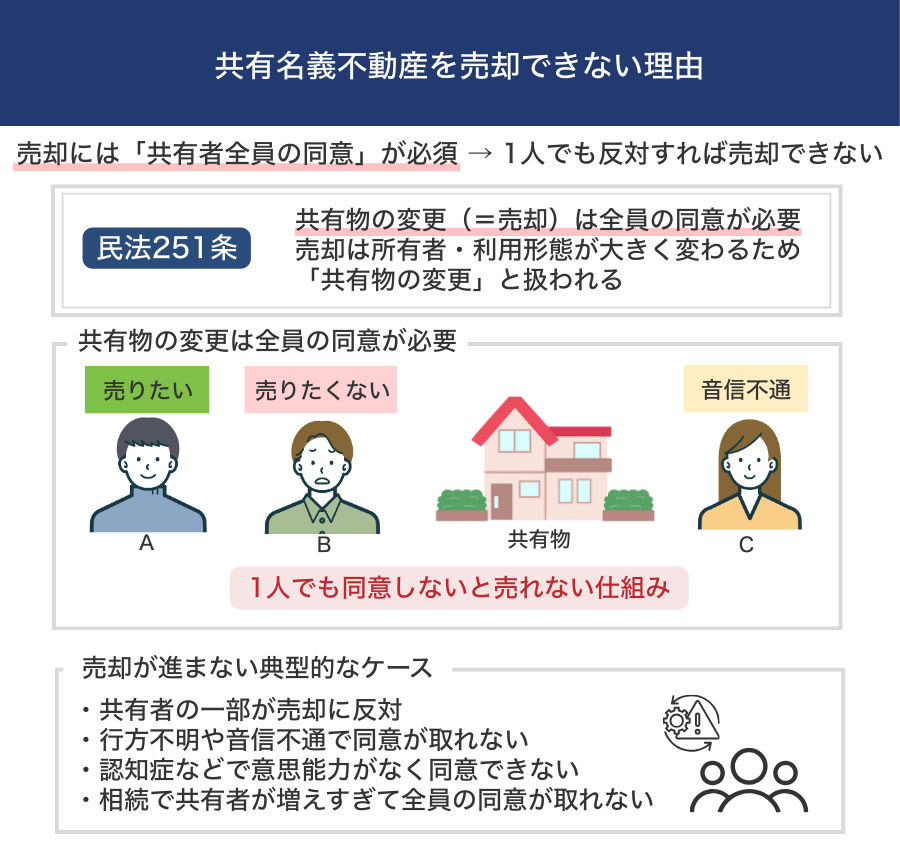

共有名義不動産の売却が難しい理由として、民法第251条で定められている以下のルールが関係しています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

ここでいう「変更」には、土地の分割や建て替えなど物理的な変更だけでなく、土地や建物の売却など所有権にかかわる行為も含まれています。

不動産が売却されると、新しい所有者はその不動産を自由に利用できる立場となり、結果的に不動産の所有関係や利用方法が大きく変わります。このような点から、売却は法律上「共有物の変更」にあたると解釈されているのです。

そのため、共有名義の不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要になります。

たとえば、3人で土地を共有している場合、3人全員が売却に同意しなければ契約は成立しません。過半数の2人が同意していても、1人でも反対している共有者がいると売却は法的に認められないのです。

弊社にも相談が寄せられる事例として、共有者の1人が「両親から受け継いだ不動産だから売りたくない」と反対し、不動産全体の売却が進められないというケースがあります。また、「将来的に土地を活用したい」など、利用価値を見越して反対する人がいるケースも多くみられます。

上記のように、共有名義の不動産は「利用予定がないから売却したい人」と「不動産を手放したくない人」の間で意見が対立し、話し合いが平行線をたどることが珍しくありません。

なお、売却が進められない典型的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 共有者の一部が反対している

- 共有者の一部が行方不明や音信不通になっている

- 共有者が認知症などで意思表示ができない状態にある

共有名義の不動産を売却するためには共有者全員の同意が必要なので、行方不明や音信不通になっていると同意が得られず、原則売却が進められません。また、認知症などで意思表示できない状態にある場合も、「売却に同意する」という行為ができないとみなされます。

実際、弊社にも「共有者の兄弟姉妹が海外に行き、連絡が取れなくなった」「共有者の親が認知症になってしまい、どうすれば良いのかわからない」などの相談が寄せられることがあります。

このように、共有者全員から同意を得ることの難しさが、「共有名義の不動産は売却できない」と言われる大きな理由となっています。

共有者から同意が得られずに共有名義不動産を売却できなかった事例

共有名義の不動産を売却するにあたって、「共有者の同意を得られず、不動産の売却が進められない」というご相談をいただくことが多数あります。

ここでは、弊社に寄せられた共有名義の不動産のご相談の中から、共有者の同意が得られず売却できなかった事例をピックアップして紹介します。

- 相続で兄弟姉妹が共有者となり1人だけ売却に反対していた事例

- 認知症の親が共有者となっており意思表示ができなかった事例

- 共有者が行方不明で売却の話が進まなかったケース

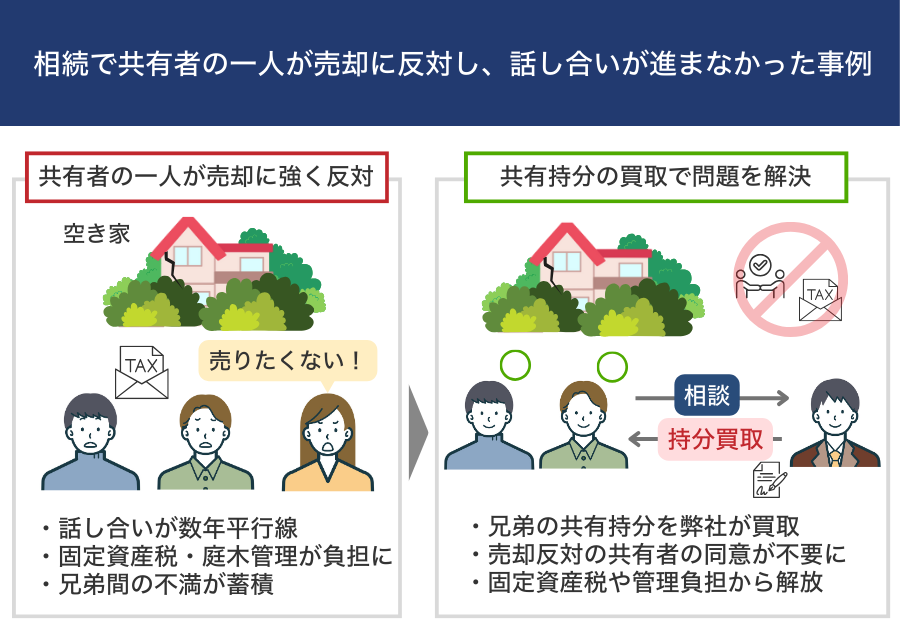

相続で兄弟姉妹が共有者となり1人だけ売却に反対していた事例

相続によって実家を3人の兄弟姉妹で共有することになった事例です。

話し合いは平行線をたどり続け、その間も固定資産税の負担や庭木を管理する手間だけが増えていき、兄弟の不満は募っていきます。

最終的に弊社へご相談が寄せられ、ご兄弟の共有持分を買い取る形で問題を解決するに至りました。

詳細は「共有持分のみなら同意なしで売却できるが買主が制限される」で解説しますが、自分の持分のみであれば他の共有者の同意がなくても自由に売却できます。

ただし、共有持分の売却は不動産全体を売却するよりも資産価値が落ちやすいです。購入しても不動産を自由に利用できるわけではないうえ、他の共有者との関係性やトラブルに巻き込まれるリスクを抱えるからです。自由度が低く扱いにくいため、全体の物件よりも需要が限られ、結果的に価格が下がってしまいます。

それでも、自分の持分だけを売却すれば共有名義から抜け出すことができ、固定資産税や維持管理の負担がなくなるというメリットがあります。

ご相談者様は不動産を手放すことを望んでいたため、共有持分を買い取る方法を提示し、査定額に納得のうえで売却していただきました。

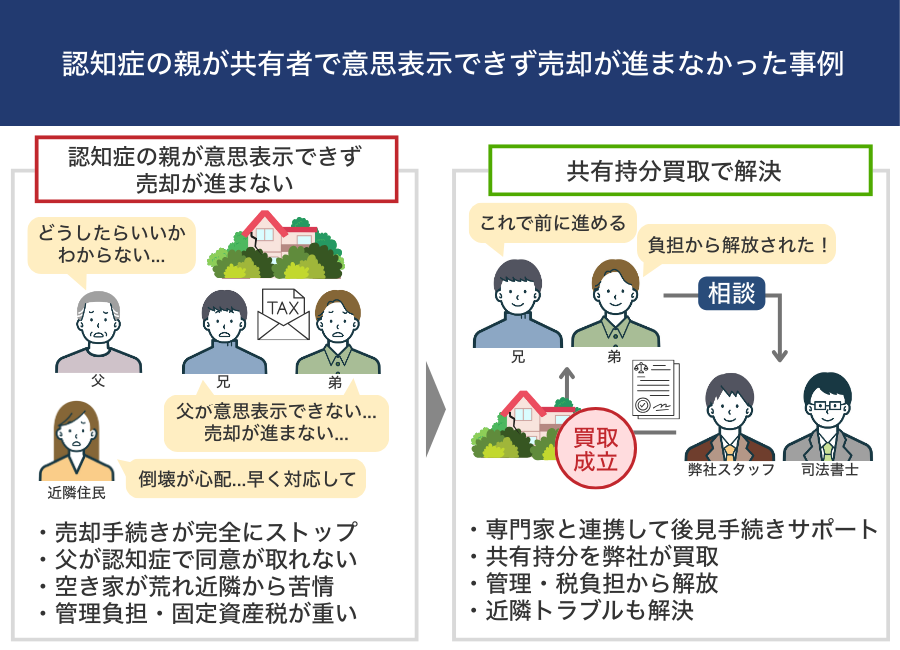

認知症の親が共有者となっており意思表示ができなかった事例

父と子ども2人の計3名で、土地と建物を共有していた事例です。

空き家は次第に荒れ果てて倒壊の危険性が高まっており、庭の管理も行き届いておらず、近隣住民から「早く対応してほしい」と苦情が寄せられるようになりました。

売却もできず、不動産の管理をする時間も取れないことから大きなストレスを抱えることになり、最終的に弊社にご相談いただきました。

このように、認知症などで共有者の意思確認が取れない場合は売却が進められず、不動産を放置してしまうというケースは多くみられます。不動産を放置すると固定資産税や管理の負担が増えるだけでなく、老朽化による倒壊や近隣トラブルにつながるため、非常に危険です。

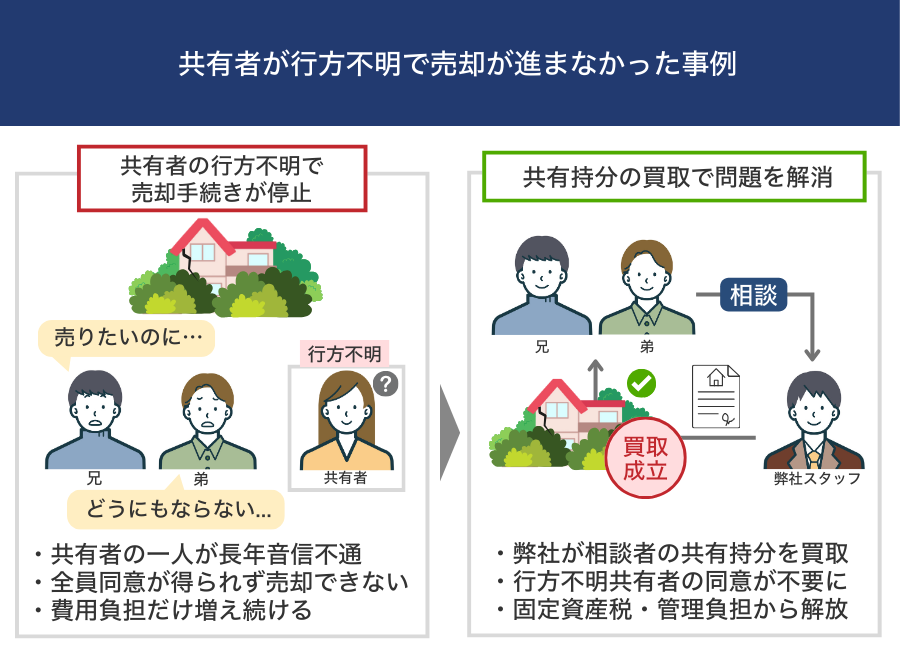

共有者が行方不明で売却の話が進まなかったケース

兄弟姉妹で実家を相続したものの、共有者の1人が行方不明となり、売却の話が進まなかった事例です。

不動産会社に相談したところ、「契約するには全員の同意が必要」と説明され、手続きを進められず、身動きが取れない状況になっていました。

弁護士からは不在者財産管理人の申立てを勧められたものの、裁判所への手続きが煩雑で費用もかかるため躊躇してしまい、結局は話し合いが頓挫します。その結果、土地は誰も活用できないまま固定資産税や管理負担だけが積み重なり、時間だけが過ぎていきました。

最終的に弊社までご相談いただき、ご相談者様の共有持分を買い取る形で問題を解決いたしました。

一部の共有者と連絡が取れず、行方不明になっている場合は「不在者財産管理人の申立て」を裁判所に提起することで、行方不明者の持分を法的に取得できます。

しかし、訴訟によって問題を解決するためには費用と手間がかかるため、今回の事例のように躊躇する方も多いです。そのため、このようなケースの場合、弊社では共有持分の買取による問題解決をご提案しています。

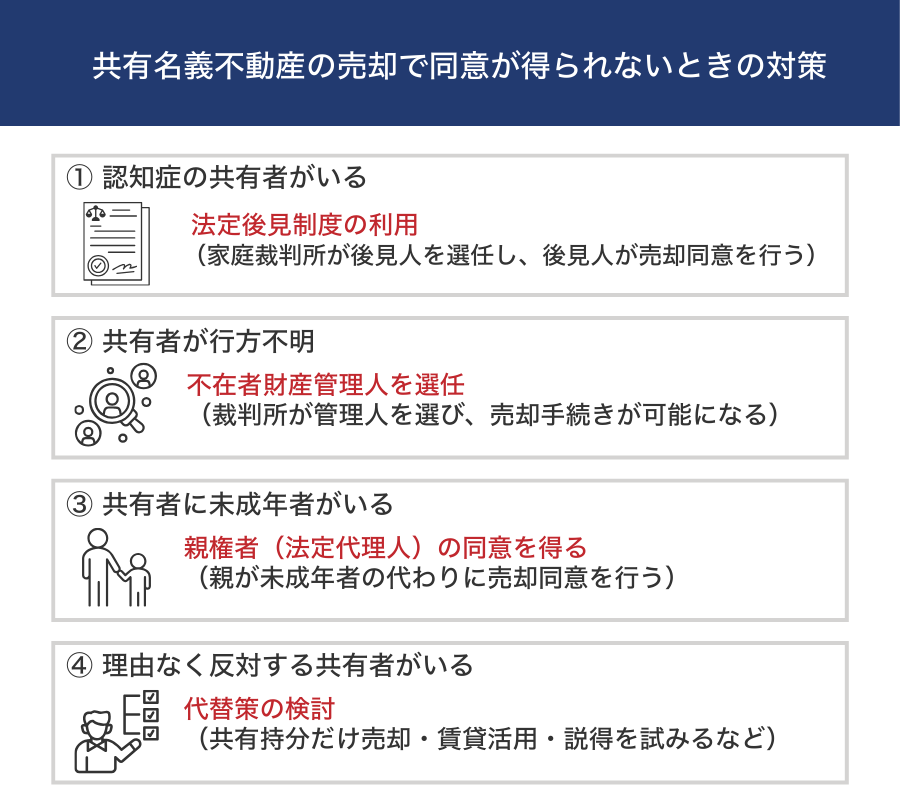

共有名義不動産の売却で同意が得られないときの対策

ここまで説明してきたとおり、共有名義の不動産を売却する際には、共有者全員の同意が必要です。共有者のうち1人でも同意が得られなければ、売却を進めることはできません。

以下のようなケースで同意が得られない場合、法的な手続きや代理人を立てることで解決を図れます。

- 認知症の共有者がいる:法定後見制度を利用する

- 共有者が行方不明:不在者財産管理人を選任する

- 共有者に未成年者がいる:法定代理人の同意を得る

なお、上記のケースに当てはまらず、「共有者の1人が反対している」という状況であれば、その共有者を説得する以外に方法はありません。

頑なに反対している場合、不動産全体の売却は困難であるため、「共有持分だけを売却する」「賃貸にするなど売却以外の活用方法を提案する」など、別の方法を検討する必要があります。

次の項目からは、共有者の事情によって同意が得られないケースごとに、具体的な対策を解説します。

認知症の共有者がいる:法定後見制度を利用する

共有者の一人が認知症を発症して意思表示ができなくなった場合、そのままでは不動産の売却を進めることができません。

このような場合には、「法定後見制度」を利用することで、不動産を売却できる可能性があります。

成年後見人は、認知症になった人の配偶者や子ども、兄弟姉妹など親族のほか、司法書士や弁護士などの専門家が選任されるケースもあります。

家庭裁判所に選任された成年後見人は、認知症の人に代わってさまざまな法律行為ができるようになります。不動産売却も成年後見人に認められている法律行為の一つであり、認知症の人に代わって共有不動産の売却手続きを進められます。

ただし、成年後見人が不動産を売却するためには、家庭裁判所に申請をして許可を得なければなりません。売却の可否は裁判所の判断次第となるため、必ず売却できるわけではない点を念頭に置いておきましょう。

法定後見制度について、詳細は以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてみてください。

共有者が行方不明:不在者財産管理人を選任する

共有者の一部が行方不明になっている場合、そのままでは売却に必要な同意を得られず、共有名義不動産の売却を進めることができません。

このような場合に利用できるのが、「不在者財産管理人制度」です。

不在者財産管理人とは、行方不明となっている共有者に代わって、その人の財産を管理する役割を担う人のことです。不動産の共有者など、利害関係のある人物が家庭裁判所に申し立てをすることで選任されます。

財産の維持や管理をおこなうのが不在者財産管理人の役割ですが、家庭裁判所の許可を得られれば、共有不動産の売却に必要な手続きも代理で進められます。

不在者財産管理人の候補者となるのは、行方不明者の親族や弁護士、司法書士、行政書士などが挙げられます。

共有者が行方不明の場合の対応について、詳細は以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてみてください。

共有者に未成年者がいる:法定代理人の同意を得る

共有名義不動産の共有者に未成年者が含まれている場合、未成年者本人が単独で売却に同意することはできません。民法第5条では、未成年者の法律行為について、以下のように定められています。

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

法律行為とは、当事者の意思表示に基づき、法的な効果を発生させる行為のことです。不動産の売買契約も法律行為に該当するため、未成年が単独で同意をすることができず、法定代理人の同意が必要とされています。

通常、法定代理人の役割を担うのは、親権者(父母)です。ただし、両親が他界しているなどの事情で親権者が存在しない場合、家庭裁判所によって選任された未成年後見人が代理人の役割を担うことになります。

つまり、共有者の中に未成年者がいる場合には、親権者や未成年後見人など法定代理人の同意を得ることが前提となります。当事者である未成年者が同意していても、法定代理人の同意がなければ売却はできません。

未成年者を含む共有名義不動産の売却方法について、詳細は以下の記事で解説しているため、あわせて参考にしてみてください。

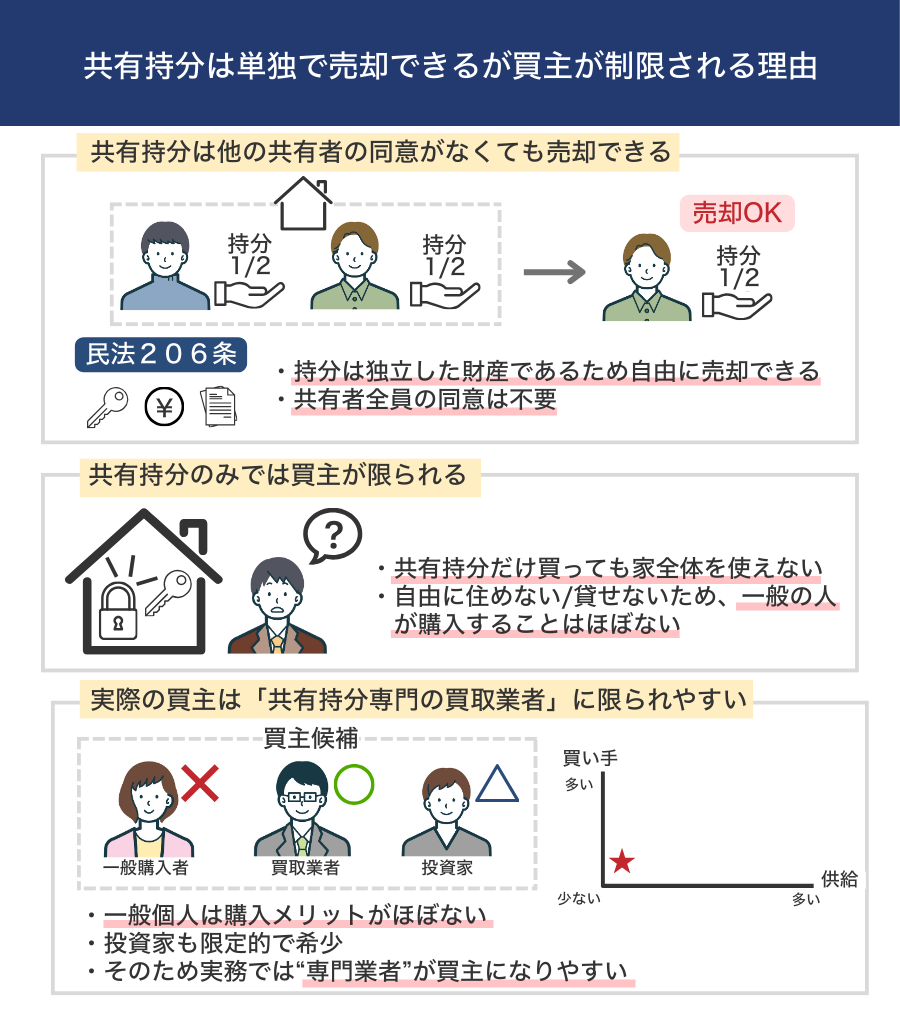

共有持分のみなら同意なしで売却できるが買主が制限される

不動産全体を売却する場合には共有者全員の同意が必要ですが、自分の共有持分のみであれば、他の共有者の同意を得なくても自由に売却できます。

共有持分とは、共有名義不動産における所有権の割合のことです。たとえば、2人で土地を半分ずつ所有していれば、それぞれが自分の持分について2分の1の所有権を持っていることになります。

自分が所有している持分は独立した財産とみなされるため、単独で売却が可能です。民法第206条でも、持分などの所有権について以下のように定められています。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

「使用」とは自ら住むこと、「収益」とは貸して家賃収入を得ること、「処分」とは売却や譲渡することを指します。つまり、「自分が所有権を持つ共有持分については、所有者本人が自由に処分できる=単独で売却できる」ということです。

そのため、「共有者に売却を反対されている」「関係性が悪く、同意を得られる状況にない」という状況に置かれている場合でも、持分のみであれば売却が可能です。

ただし、共有持分は不動産全体を自由に利用できる権利ではないため、購入者は大幅に制限されます。

たとえば、マイホームや事務所として不動産全体を利用したい人が、共有持分の購入を検討することはまずありません。不動産投資家が購入するケースは稀にあるものの、都心部にあるなど資産価値が高い物件に限られるケースがほとんどです。

このような背景から、インターネット上では共有名義不動産と共有持分が混同され、「共有持分は売れにくい=共有名義不動産は売れない」と誤解されることがあります。

しかし実際には、「共有名義の不動産を全体で売却する場合は通常の不動産と同じように売れる」「共有持分だけを売却する場合は需要が限られるため売れにくい」というのが正しい情報です。

共有持分は同意なしで売却できるものの、需要が低く買主が制限されることから、実際の取引相手は共有持分専門の買取業者になることが多いです。

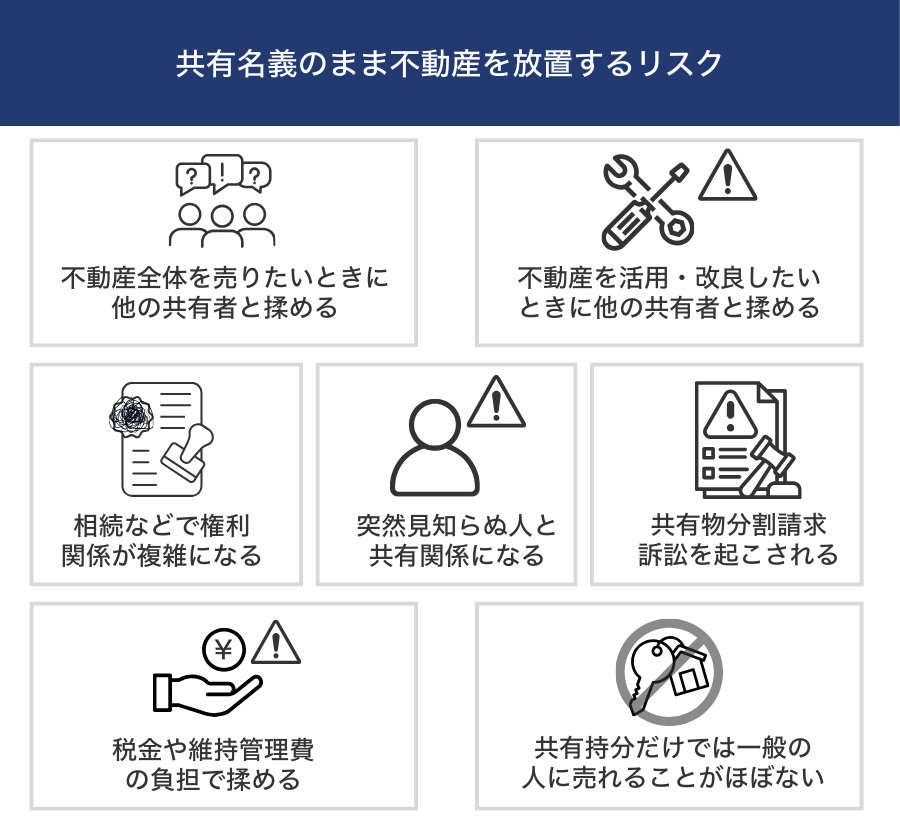

共有名義不動産が売却できずに共有状態を続けることのリスク

共有名義のまま不動産を放置していると、以下のようなリスクが発生します。

- 不動産全体を売りたいときに他の共有者と揉める

- 不動産を活用・改良したいときに他の共有者と揉める

- 相続などで権利関係が複雑になる

- 突然見知らぬ人と共有関係になる

- 共有物分割請求訴訟を起こされる

- 税金や維持管理費の負担で揉める

- 共有持分だけでは一般の人に売れることがほぼない

上記のリスクはいずれも、共有不動産ならではの問題です。

売却や活用の際には共有者全員の同意が必要となるため、1人でも反対すれば手続きが進まず管理や税金の負担だけが残り、共有者同士の関係性が悪化する原因となります。

実際、弊社にも「共有者と意見が合わずに揉めている」というご相談が寄せられることが多くあります。

さらに、世代交代によって権利関係が細分化すれば、話し合い自体が複雑化します。

共有者が持分を第三者に売却した場合には、知らない人や専門業者と突然共有することになり、強引な営業をかけられたりなど新たなトラブルに発展しかねません。

このような事態を避けるためにも、共有名義の不動産はできるだけ早めに解消することをおすすめします。

なお、共有持分のリスクについての詳細は、以下の記事で解説しています。

共有名義不動産が売れない時には専門の買取業者に相談するのがおすすめ

共有者全員の同意があれば共有名義の不動産全体を売却できますが、実際には反対意見が出たり行方不明者がいたりして、売却が進まないケースが多くみられます。

そのような場合には、一般の不動産会社ではなく、共有名義不動産の取り扱いに慣れている専門の買取業者に相談してみましょう。専門の買取業者に相談するメリットは以下のとおりです。

- 共有者の同意を得られない場合でも、対策を提示してもらえる

- 権利関係が複雑化しており、共有者が不明なケースでも対応が可能

- 全体売却が難しければ、持分売却で共有状態から抜けられる

共有名義不動産は「全員の同意がなければ売れない」という大きな制約がありますが、専門業者であればそのハードルを乗り越えるための具体的な解決策を提案してくれます。行方不明者や認知症、共有者不明など複雑化しているケースでも相談が可能です。

不動産全体の売却が難しいと判断された場合でも、持分のみの売却という方法で共有状態から抜け出すことが可能です。

共有持分の売却を視野に入れるのであれば、共有持分を専門とする業者に相談するのがおすすめです。専門業者には以下のような強みがあります。

- 最短数日で現金化できる

- 契約不適合責任を問われない

- 測量や登記などの手続きをサポートしてもらえる

- 通常の仲介では断れれた不動産でも買取対象となる

専門業者は共有持分の取り扱いに慣れているため、査定から売買契約までがスムーズに進みます。提示された条件に問題がなければ、最短数日での現金化も可能です。

また、専門業者に売却する場合は契約不適合責任が免責される契約を結びます。そのため、売却後に欠陥や不具合が見つかっても、追加の費用を請求されることはありません。

さらに、弁護士などの士業と連携している専門業者に依頼すれば、測量や登記などの手続きをサポートしてもらえます。

弊社クランピーリアルエステートも、弁護士や司法書士などの士業と連携しながら、共有名義不動産や共有持分の売却に数多く対応してきました。

共有者の同意が得られず売却を進められなかった方からのご相談も多く、実際に早期の現金化や共有状態の解消につなげていただいています。共有名義不動産の売却でお困りの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。

まとめ

「共有名義の不動産は売却できない」と言われることもありますが、共有者全員の同意があれば通常の不動産として売却を進めることが可能です。

相続や親族間の話し合いが円滑に進めば不動産全体を売却でき、市場価格に近い金額での取引も期待できます。一方、反対する共有者がいる、意思表示ができない共有者がいるなどの事情がある場合には、不動産全体の売却は困難になります。

共有者を説得したり法的な制度を活用して売却を進めたりなどの選択肢もありますが、大きな時間と手間がかかり、精神的にも負担が生じます。そのため、「手早く共有状態から抜け出したい」という場合には、自分の共有持分のみを売却することも検討してみてください。

共有持分は需要が限られるため売却が難しい側面がありますが、共有持分を専門的に扱う買取業者であれば、他社で断られた案件でも柔軟に対応してもらえます。

弊社クランピーリアルエステートでも、共有持分の買取を専門的におこなっており、相続人が多いケースや共有者が行方不明のケースなど、さまざまな事例に対応してきました。共有名義の不動産が売却できずにお困りの方は、ぜひ弊社までご相談ください。

よくある質問

共有名義不動産の売却後に確定申告は必要ですか?

共有名義の不動産を売却して利益が出た場合には、共有者ごとに持分割合に応じて所得が分かれます。そのため、各共有者がそれぞれ確定申告をおこなう必要があります。

売却益に課税されるのは譲渡所得税で、取得費や仲介手数料などの経費を差し引いて計算します。なお、居住用不動産で要件を満たす場合には、3,000万円特別控除などの特例を適用できるケースもあります。

共有者に全体売却を反対されたらどうすれば良いですか?

自分の共有持分を買取業者に売却する以外には、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらう、土地であれば分筆して単独所有にするなどの選択肢があります。反対する共有者と交渉しても同意が得られない場合は、共有状態の解消方法を含めて専門業者に相談するのがおすすめです。

共有持分は売却すべきですか?

共有持分は、必ずしも売却しなければならないわけではありません。しかし、共有者の同意が得られず不動産を活用できない、共有者同士のトラブルが発生している、自分自身が利用する予定がないなどの状況では、売却を検討した方がよいでしょう。

とくに、共有者が不動産に住んでいて活用が難しい場合や、固定資産税や維持管理などの負担だけが続く場合には、共有持分を売却して共有状態から抜け出すことをおすすめします。

共有名義から外れる方法はありますか?

共有名義から外れる方法としては、不動産全体を売却する以外に、「共有持分を売却する」「土地を分筆する」「持分を放棄する」「持分を譲渡する」「共有物分割請求訴訟を起こす」などの方法があります。