共有不動産を現金化する5つの方法!最適な売却方法の選び方や売却相場など徹底解説

共有不動産の持分を保有している方のなかには、「共有関係から解放されたい」「持分を売却して現金化したい」と考えている方も多いのではないでしょうか。

共有不動産を現金化する方法には複数の選択肢があり、代表的なものは以下の5つです。

| 共有不動産を現金化する方法 | 概要 |

|---|---|

| 第三者に共有持分を売却して現金化する | 不動産の買取業者に、自分の共有持分を売却する方法。他の同意者の同意を必要とせず、早期現金化が可能です。 |

| 共有持分を他の共有者に売却して現金化する | 他の共有者に、自分の共有持分を売却する方法。共有者間の交渉がスムーズに進めば、相場に近い価格で売却できる可能性があります。 |

| 他の共有者の持分を買い取ったあとに売却して現金化する | 自分が他の共有者の持分をすべて買い取ったのち、不動産全体を売却する方法。持分を買い取る資金が必要ですが、相場の価格で売却ができます。 |

| 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却して現金化する | 共有者全員で協力して、不動産全体を売却する方法。共有者全員の同意が必要となりますが、相場の価格で売却ができます。 |

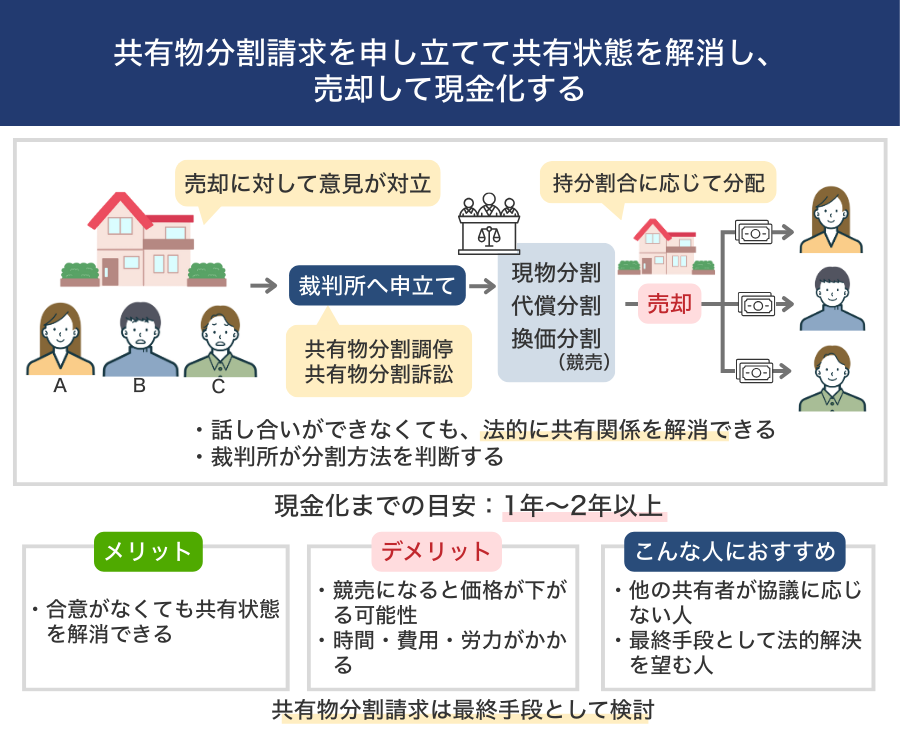

| 共有物分割請求を申し立てて共有状態を解消した後に売却して現金化する | 共有物分割請求を申し立てることで、共有関係を強制的に解消する方法。共有者間の協議がまとまらない場合に役立ちますが、時間や手間を要します。 |

共有不動産は、共有者それぞれが使用・収益などの権利をもっているため、1人の判断だけで不動産全体を売却・処分することができません。一部の共有者が、不動産全体を勝手に売却・処分することは、他の共有者の権利を侵害する行為にあたるためです。

たとえば、共有不動産全体を売却するには、共有者全員の同意が必要です。しかし実際には、共有者同士の意見が一致せず、話し合いが難航して売却に進めないケースも少なくありません。

こうした背景から、共有持分だけを売却したいというご相談が弊社にも増えています。共有持分は単独で所有している財産とみなされるため、他の共有者の同意を得ることなく、自分の意思だけで売却が可能です。トラブルの多い共有不動産を手放し、スピーディーに現金化できます。

どの売却方法が適しているかは、「早く現金化したいのか」「なるべく高く売りたいのか」「共有者との関係性はどうか」など、重視するポイントによって異なります。

例えば、現金化までのスピードを重視するなら、買取業者への売却が向いています。早ければ、数日から1週間で現金化できることもあり、他の方法と比較しても売却がスピーディーです。

一方で、他の共有者との関係性が良く、全員が協力して売却活動できるような状況であれば、不動産全体の売却が向いています。共有持分のみの売却よりは時間がかかりますが、相場に近い価格で売却できる可能性があります。

なお、共有関係を強制的に解消できる「共有物分割請求」は、解決までに1~2年以上かかるケースもあります。労力や時間の負担が大きく、さらに競売など、希望と異なる方法が提示されるリスクもあるため、あくまでも最終手段として位置づけるのが良いでしょう。

本記事では、共有不動産を現金化する5つの方法とそれぞれの特徴、売却相場や高値で売却するためのコツ、現金化までの具体的な流れなどを詳しく解説します。

当サイトを運営する「株式会社クランピーリアルエステート」は、権利関係が複雑な共有名義不動産や共有持分の買取実績が豊富な不動産会社です。共有持分の買い取りはもちろん、無料査定や無料相談も行っているため、お気軽にご相談ください。

目次

共有不動産を現金化する5つの方法

共有不動産を現金化する方法は、主に以下の5つです。それぞれの特徴や向いているケース、現金化までにかかる期間を比較し、自身の状況に合った選択肢を見つける参考にしてください。

| 共有不動産を現金化する方法 | こういう場合におすすめ | 現金化までの早さ |

|---|---|---|

| 第三者に共有持分を売却して現金化する | ・とにかく早く現金化したい場合 ・他の共有者とかかわりたくない場合 |

数日~1週間程度が目安 |

| 共有持分を他の共有者に売却して現金化する | ・他の共有者と話し合いの余地がある場合 ・他の共有者に自分の持分を買い取る資力がある場合 |

数週間〜数ヵ月半程度が目安 |

| 自分が他共有者の持分を買い取ったあとに売却して現金化する | ・他の共有者と話し合う余地がある場合 ・他の共有持分を買い取る資力がある場合 |

4〜9ヵ月程度が目安 |

| 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却して現金化する | ・共有者の誰も不動産に居住したり、活用したりしていない場合 ・他の共有者全員と話し合いができる場合 |

3〜6ヵ月程度が目安 |

| 共有物分割請求を申し立てて共有状態を解消した後に売却して現金化する | 他の共有者と売却について話し合う、あるいは合意することが難しい場合 | 1年~2年以上が目安 |

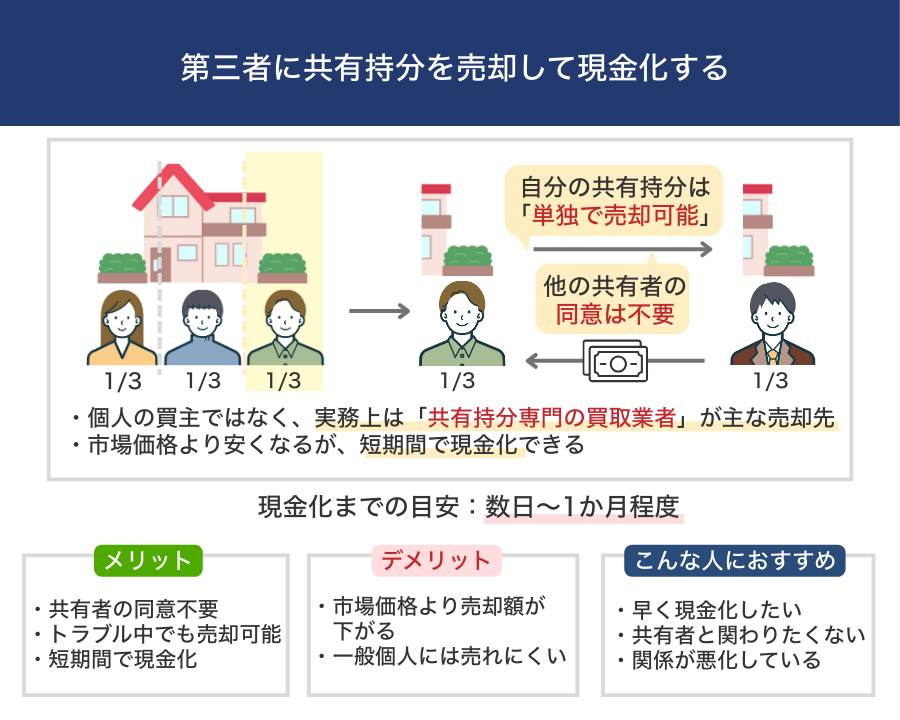

第三者に共有持分を売却して現金化する

1つ目の方法は、第三者に自分の持分を売却し、現金化する方法です。共有持分は個人が単独で所有している財産とみなされるため、他の共有者の同意がなくても、自分の判断だけで売却できます。例えば、土地を3人で共有していて、それぞれが3分の1ずつの持分を保有している場合、自分の3分の1の持分だけを第三者に売却することが可能です。

ただし、「第三者」とは、個人の買主ではなく、主に不動産買取業者を指します。というのも、故人の買主が共有持分を購入しても、単独でその不動産を自由に使ったり、売却したりすることは難しく、需要がほとんどないためです。

そのため、実際には共有持分を専門に扱う不動産買取業者に依頼し、直接買い取ってもらうのが現実的な選択肢となります。買取業者での売却は、市場価格よりも1/2~1/3程度安くなる傾向はありますが、他の共有者と交渉する必要がなく、短期間で現金化できます。

なお、共有持分の買い取りを依頼する際は、共有持分を専門とする買取業者に依頼することをおすすめします。共有持分に関する専門知識と豊富な取引実績をもつ業者であれば、他の共有者との関係性や法的リスク、将来的な収益化の可能性などを総合的に判断し、適正な買取価格を提示してくれます。

| 現金化までの目安期間 | 数日〜1ヵ月程度が目安 |

|---|---|

| メリット |

・他の共有者の同意が不要 ・「仲介では売れなかった」という持分も買取対象になる ・数日〜1週間程度で現金化が可能 ・共有者とトラブルが起きている場合でも買取対象になる |

| デメリット |

・市場価格よりも売却価格が下がる傾向にある ・一般の人や専門としていない不動産会社が買主になりづらい |

| こんな人におすすめ |

・一刻も早く現金化したい人 ・他の共有者と関わりたくない人 ・共有者との関係が悪化している人 |

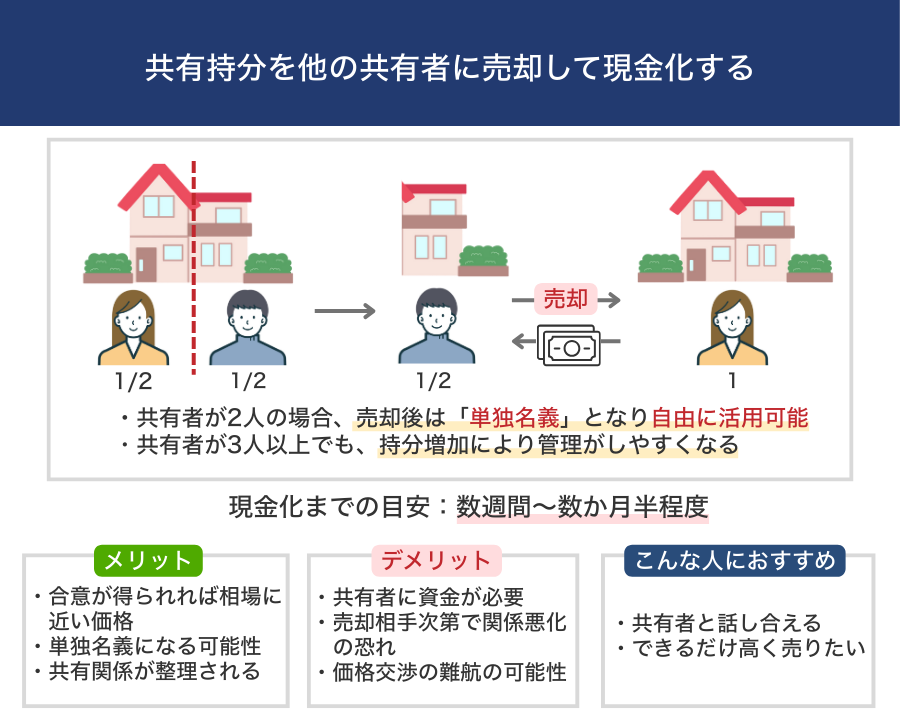

共有持分を他の共有者に売却して現金化する

2つ目の方法は、共有持分を他の共有者に売却し、現金化する方法です。共有持分を個人の買主に売却できるケースはほぼありませんが、利害関係のある他の共有者であれば、売却に応じてもらえる可能性が高くなります。

なお、共有者が自分を含めて2人である場合、共有持分の売買により、買主である共有者の単独名義者となります。単独名義になれば、売却・増改築・賃貸などの処分行為をすべて自身の判断で行えるようになるため、買主側にとっても大きなメリットがあります。

例えば、兄弟2人で1/2ずつ共有している不動産において、弟が兄に自らの持分を売却すれば、兄の単独名義となり、自由な不動産活用が可能になります。

共有者が3人以上いる場合でも、持分を買い取った共有者は自分の持分割合が増え、共有不動産の管理がしやすくなる可能性があります。

例えば、A・B・Cの3人がそれぞれ1/3ずつの共有持分を持っている不動産で、AがBに持分を売却した場合、Bは2/3の持分を有することになり、「管理行為(例:賃貸借契約の締結・解除、建物のリフォームなど)」を単独で行えるようになります。

「管理行為」については、民法第252条において、以下のように定められています。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

引用元 e-Gov法令検索 民法第252条

持分割合の増加は共有者にとってもメリットがあるため、交渉がうまく進めば相場に近い価格での売却が期待できます。

ただし、他の共有者への共有持分の売却は、買い取る側の共有者に十分な資金があることが前提です。

また、共有者が3人以上いる場合は、特定の共有者にのみ売却することにより、他の共有者との関係が悪化するリスクもあります。例えば、「なぜ自分に売ってくれなかったのか」といった不満からトラブルに発展することもあります。トラブルを回避するためには、事前に全共有者に対して売却の意向を共有しておくことが重要です。

| 現金化までの目安期間 |

数週間〜数ヵ月半程度が目安 ※話し合いや契約調整の時間を含む |

|---|---|

| メリット |

・他の共有者にとっても単独名義になる、持分割合を増やせるといった利点があり、合意を得やすい ・第三者に売却するよりも、相場に近い価格で売却できる可能性がある ・共有者が2人だけの不動産であれば単独名義となり、権利関係がすっきりする |

| デメリット |

・共有者に買取資金がなければ、成立しない ・共有者が複数人いる場合、売却相手によって他の共有者と関係が悪化する可能性がある ・価格交渉が難航することもある |

| こんな人におすすめ |

・共有者と話し合いができる関係にある人 ・できるだけ高く売却したい人 |

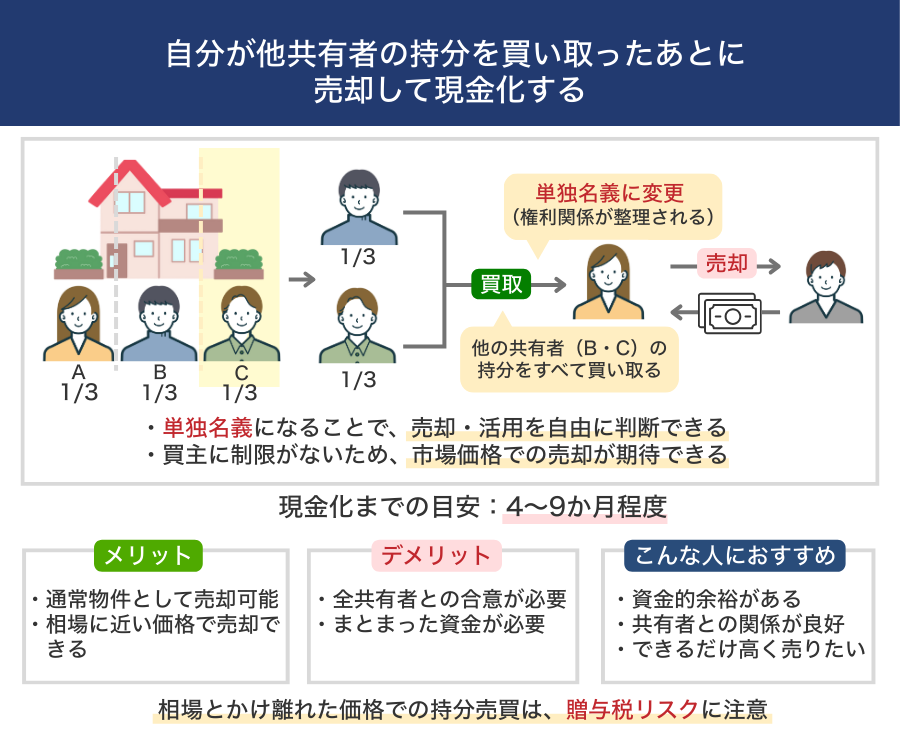

自分が他共有者の持分を買い取ったあとに売却して現金化する

3つ目の方法は、自身が他の共有者から持分をすべて買い取り、単独名義にしたうえで不動産全体を売却して現金化する方法です。

例えば、A・B・Cの3人がそれぞれ1/3ずつ持分を持っている共有不動産の場合、AがBとCの持分をすべて買い取ることで、Aの単独名義の不動産になります。そのうえで、Aが通常の不動産として第三者に売却するイメージです。

単独名義の不動産であれば、所有者は不動産を自由に活用・売却できます。買主にとっても利用に制限がないため、買い手がつきやすく、市場価格での売却が期待できます。

ただし、この方法を実現するためには以下の点に注意が必要です。

- すべての共有者との合意形成が前提となる

- まとまった資金が必要となる

- 相場から離れた価格で売買すると、贈与税が発生するリスクがある

他の共有者が売却に応じない限り、単独名義にできません。また、すべての持分を買い取る必要があるため、相応の資金力が求められます。さらに、相場よりも著しく安い価格で取引を行うと、「贈与」とみなされるリスクがあります。贈与と認定された場合、売主側に贈与税が課税されるため、取引価格は市場価格を意識して適切に設定する必要があります。

| 現金化までの目安期間 | 4〜9ヵ月程度が目安 |

|---|---|

| メリット |

・通常の不動産として売却できるため、買い手がつきやすい ・通常の不動産の相場で売却できる |

| デメリット |

・他の共有者全員と交渉が必要になる ・すべての持分を買い取るため、まとまった資金が必要となる ・交渉が長引く可能性がある |

| こんな人におすすめ |

・他の持分を買い取るだけの資金的な余裕がある人 ・他の共有者との関係性が良く、買い取り交渉を進められる人 ・相場に近い価格で不動産を売却したい人 |

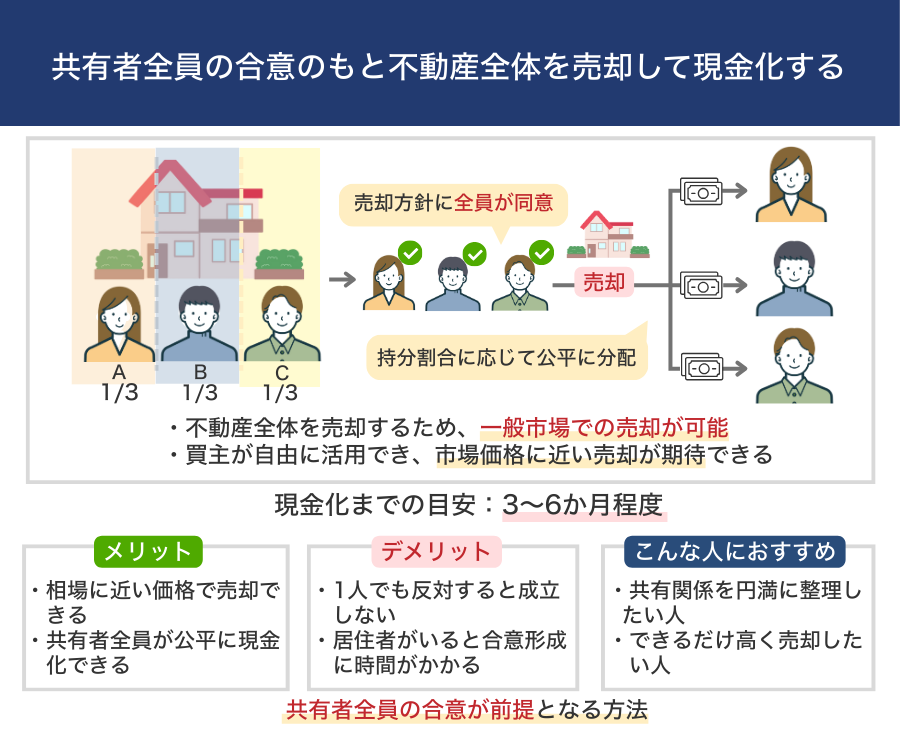

共有者全員の合意のもと不動産全体を売却して現金化する

4つ目の方法は、共有者全員が合意したうえで、不動産全体を売却して現金化する方法です。売却によって得た代金は、それぞれの持分割合に応じて分配されます。

例えば、A・B・Cの3人が1/3ずつ共有している不動産を、全員の同意により3,000万円で売却した場合、それぞれの取り分は1,000万円ずつとなります。

この方法では、不動産全体を売却するため、一般市場で買い手を募ります。買主が自由に活用できる物件として流通するため、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高くなります。

一方、共有持分のみを単独で売却する場合は買い手が限られるため、価格が相場よりも下がる傾向にあります。そのため、「できるだけ高く売却したい」のなら、共有者全員での売却が向いています。

ただし、この方法はすべての共有者が売却に同意していることが前提です。「今後も土地を活用したい」「思い入れがあるので手放したくない」といった理由で反対する共有者がいれば実現できません。

| 現金化までの目安期間 | 3〜6ヵ月程度が目安 |

|---|---|

| メリット |

・通常の不動産として売却できるため、買い手がつきやすい ・通常の不動産の相場で売却できる ・共有者全員が持分割合に応じて公平に現金化できる |

| デメリット |

・1人でも売却に反対する共有者がいると成立しない ・不動産に居住している、不動産を活用している共有者がいる場合、合意形成に時間がかかる可能性がある |

| こんな人におすすめ |

・共有者全員で公平に現金化し、共有関係を整理したい人 ・相場に近い価格で不動産を売却したい人 |

共有物分割請求を申し立てて共有状態を解消した後に売却して現金化する

5つ目の方法は、裁判所に共有物分割請求を申し立てて共有状態を法的に解消し、その後に不動産を売却して現金化する方法です。共有者間で協議が整わず、他の手段での売却が困難な場合にとられる最終手段といえる方法です。

共有物分割請求とは、複数人で共有している不動産や動産について、法的手続きを通じて分割・清算し、共有状態を解消する制度です。話し合いでの解決が難しい場合でも、裁判所に申し立てることで強制的な解決を図ることが可能です。

なお、民法256条では、以下のように定められています。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第256条

つまり、共有者間で「当面分割しない」と合意している場合を除き、各共有者はいつでも分割を請求できる権利を持っていることになります。

共有物分割請求は、以下いずれかの方法で手続きを進めます。

- 家庭裁判所に調停を申し立てる(共有物分割調停)

- 地方裁判所に訴訟を提起する(共有物分割訴訟)

調停では、話し合いを通じて合意を目指します。調停が成立しない場合は訴訟に移ります。なお、話し合いが困難な状況の場合は、最初から訴訟での解決を選択することが可能です。

不動産の分割は、以下のいずれかの方法で実行されます。

| 現物分割 |

不動産を物理的に分けて、それぞれが単独で所有する形にする方法 例)広い土地を2筆に分けて、それぞれ単独名義にする |

|---|---|

| 代償分割 | 誰か1人が物件を取得し、他の共有者には金銭(代償金)を支払って精算する方法 |

| 換価分割(競売) | 不動産を売却し、売却代金を持分に応じて分配する方法 |

共有物分割請求は、あくまで法的な強制手段であるため、必ずしも希望通りの結果になるとは限りません。例えば、裁判所が「換価分割(競売)」の判決をくだした場合、市場価格よりも大幅に低い金額で売却され、期待通りの資金回収ができない可能性があります。

さらに、共有物分割請求の調停は半年~1年、訴訟は2年以上かかるケースもあり、現金化までにかなりの時間を要します。時間・手間・費用の面で大きな負担が生じるため、この方法は他の選択肢が尽きた場合の「最終手段」として位置づけるのが妥当です。

| 現金化までの目安期間 | 1年~2年以上が目安 |

|---|---|

| メリット | ・共有者間の話し合いがまとまらなくても、共有関係を強制的に解消できる |

| デメリット |

・競売にて分割するなど、判決が希望通りになるとは限らない ・手続きに時間・費用・労力がかかる |

| こんな人におすすめ |

・他の共有者が協議に応じてくれず、困っている人 ・どうしても現金化したいが合意が得られない人 ・最終的な手段として法的解決を望む人 |

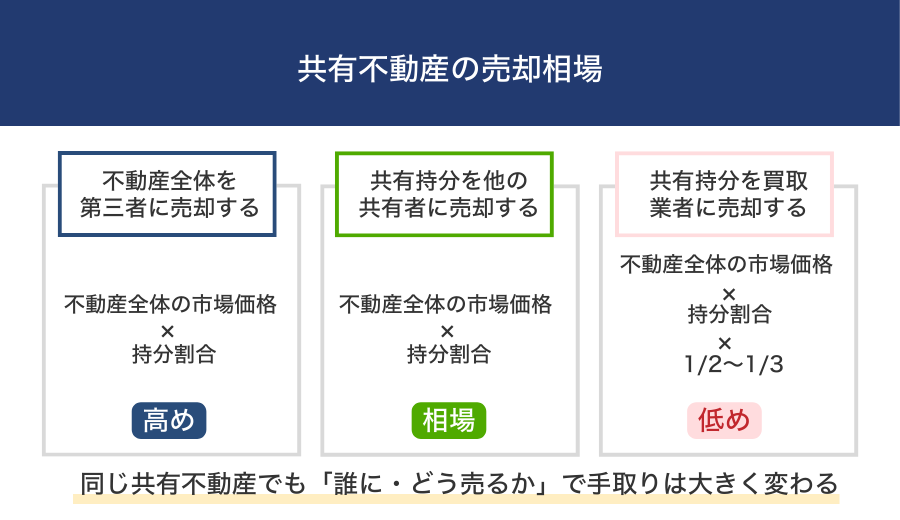

共有不動産の売却相場

共有不動産を現金化する場合、どのような方法で売却するかによって得られる金額は異なります。特に、不動産全体を売却する場合と、共有持分のみを売却する場合では相場が異なり、共有持分の売却においては、売却先が他の共有者か買取業者かによっても価格に差が出ます。

| 売却方法 | 売却相場の計算方法 |

|---|---|

| 不動産全体を第三者に売却する | 不動産全体の市場価格 (自分の持分で得られる現金は「不動産全体の市場価格 × 持分割合」) |

| 共有持分を他の共有者に売却する | 不動産全体の市場価格 × 持分割合 |

| 共有持分を買取業者に売却する | 不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 1/2~1/3 |

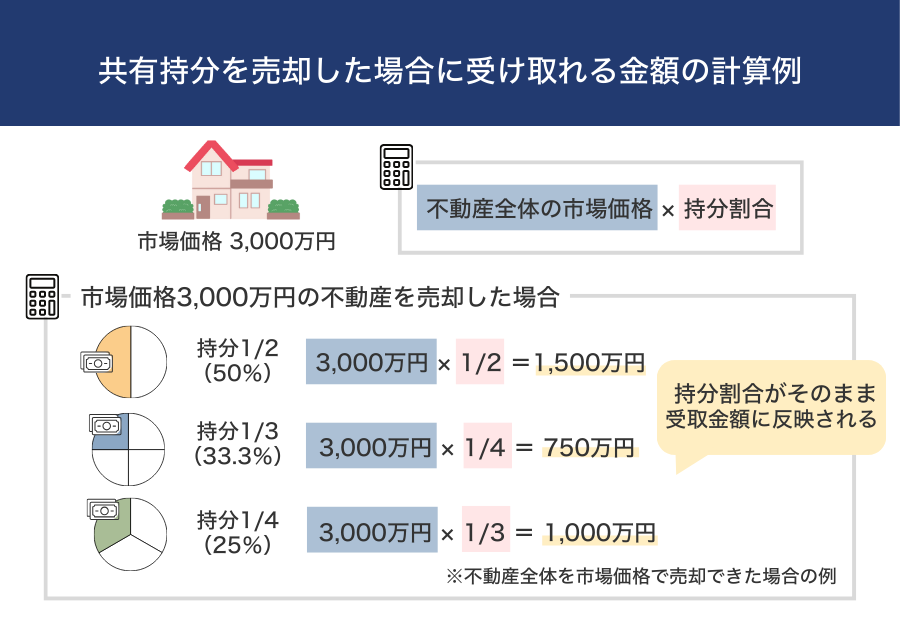

共有者から合意を得て不動産全体を売却する場合

共有者全員の合意が得られれば、不動産全体を市場価格に近い金額で売却できます。売却代金は持分割合に応じて分配されるため、公平性も高く、経済的メリットが大きいのが特徴です。

例えば、市場価格が3,000万円の不動産を共有者全員で売却した場合、持分に応じて以下の金額が得られます。

■計算式

不動産全体の市場価格 × 持分割合

■市場価格3,000万円の不動産売却で受け取れる金額(持分割合別)

持分1/2(50%):3,000万円 × 1/2 =1,500万円

持分1/3(33.3%):3,000万円 × 1/3 =1,000万円

持分1/4(25%):3,000万円 × 1/4 =750万円

共有持分の売却方法の中では最も高値が期待できるため、全員の合意が得られる場合は、優先的に検討すべき選択肢といえるでしょう。

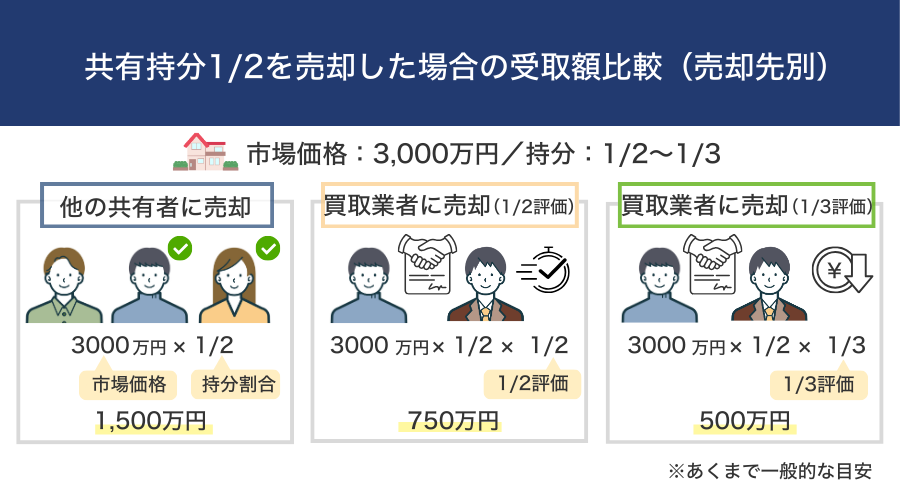

持分割合1/2の共有持分のみを売却する場合

自分の共有持分のみを売却する場合、主な選択肢は「他の共有者に売却する」か「買取業者に売却する」の2通りです。他の共有者に売却できれば、持分割合に応じた価格で比較的高値での売却が期待できますが、話し合いが難航するケースも少なくありません。

その場合は、共有持分を専門とする買取業者を利用する方法があります。買取業者であれば、共有者全員の合意がなくても売却が可能で、現金化までの流れもスムーズです。

例えば、市場価格が3,000万円の不動産に対し、持分1/2を売却した場合に想定される金額は以下のとおりです。

■計算式

他の共有者:不動産全体の市場価格 × 持分割合

買取業者:不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 1/2~1/3

■市場価格3,000万円の共有持分1/2を売却した際に受け取れる金額

他の共有者:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円

買取業者に売却(1/2評価):3,000万円 × 1/2 × 1/2 = 750万円

買取業者に売却(1/3評価):3,000万円 × 1/2 × 1/3 = 500万円

買取業者への売却は、金額が通常の半額〜3分の1程度に下がるため、価格面では妥協が必要です。ただし、交渉の手間やトラブルを避けて早期に現金化したい場合には、有効な選択肢といえるでしょう。

買取業者への売却のメリットについては、「売却の合意が取れないなら共有持分を専門の買取業者に売却するのがおすすめ」で詳しく解説します。

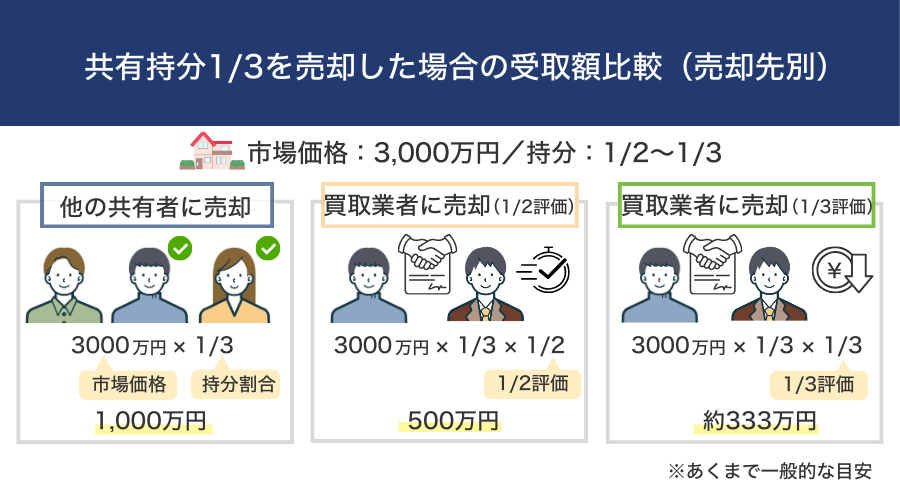

持分割合1/3の共有持分のみを売却する場合

市場価格3,000万円の不動産に対して、持分1/3のみを売却する場合も、「他の共有者」または「買取業者」が売却先の候補になります。

他の共有者に売却できれば、持分割合に応じた価格での売却が期待できますが、交渉が難しい場合は、共有持分専門の買取業者への売却が現実的な選択肢になります。

それぞれのケースで想定される売却金額は以下のとおりです。

■計算式

他の共有者:不動産全体の市場価格 × 持分割合

買取業者:不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 1/2~1/3

■市場価格3,000万円の共有持分1/3を売却した際に受け取れる金額

他の共有者:3,000万円 × 1/3 = 1,000万円

買取業者に売却(1/2評価):3,000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円

買取業者に売却(1/3評価):3,000万円 × 1/3 × 1/3 = 約333万円

買取業者に売却した場合、最大で約667万円の価格差が生じます。可能であれば、まずは他の共有者への売却を検討し、難しい場合には買取業者の利用を検討すると良いでしょう。

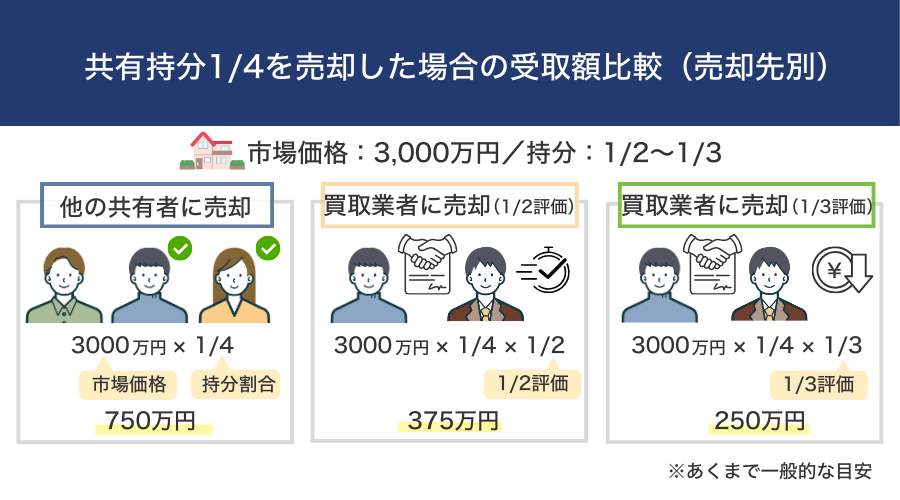

持分割合1/4の共有持分のみを売却する場合

最後に、市場価格3,000万円の不動産に対して、持分1/4のみを売却した場合に受け取れる金額をみていきましょう。

■計算式

他の共有者:不動産全体の市場価格 × 持分割合

買取業者:不動産全体の市場価格 × 持分割合 × 1/2~1/3

■市場価格3,000万円の共有持分1/4を売却した際に受け取れる金額

他の共有者:3,000万円 × 1/4 = 750万円

買取業者に売却(1/2評価):3,000万円 × 1/4 × 1/2 = 375万円

買取業者に売却(1/3評価):3,000万円 × 1/4 × 1/3 = 250万円

持分割合が小さくなるほど、売却時の金額も少額になります。そのため、1/2の持分を売却する場合ほどの大きな価格差は生じません。このような場合は、「スムーズに現金化できること」を重視して、共有持分専門の買取業者への売却を検討するのも一つの手です。

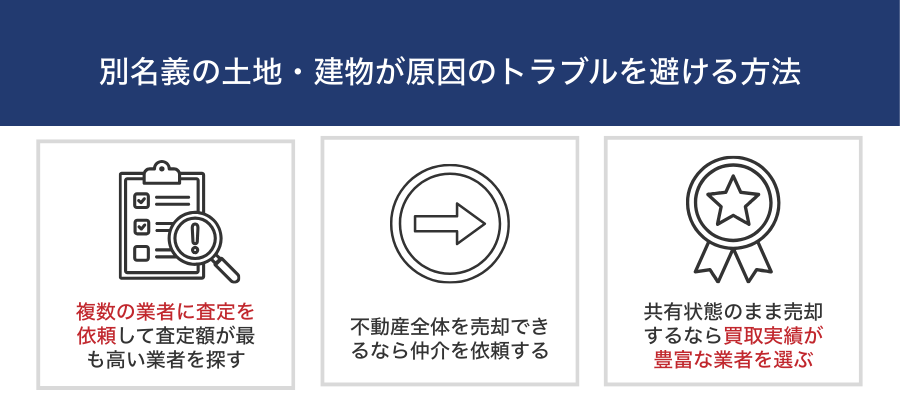

共有不動産を高値で現金化するためのコツ

共有不動産を少しでも高く売却して現金化したい場合は、売却方法や依頼先の選び方がカギとなります。特に、共有持分の売却は通常の不動産売却よりも難易度が高いため、下記のポイントを押さえておくことが重要です。

- 複数の業者に査定を依頼して査定額が最も高い業者を探す

- 不動産全体を売却できるなら仲介を依頼する

- 共有状態のまま売却するなら買取実績が豊富な業者を選ぶ

これらのコツを踏まえることで、納得のいく価格での売却が実現しやすくなります。

複数の業者に査定を依頼して査定額が最も高い業者を探す

自分の共有持分のみを不動産買取業者に売却する場合は、複数の業者に査定を依頼しましょう。理由は、業者ごとに査定基準や評価方法が異なり、提示される買取価格に差があるためです。

1社の査定だけでは、その金額が相場通りなのかどうか判断できません。一方、複数の査定結果を比較すれば、おおよその相場を把握できます。さらに、査定額が最も高い業者を選べば、より納得のいく条件で売却が実現できるでしょう。

多くの買取業者は無料査定に対応しているため、コストの心配も不要です。多少の手間はかかりますが、複数社を比較することが、高値での現金化を成功させるための近道といえるでしょう。

不動産全体を売却できるなら仲介を依頼する

共有者全員の合意が得られ、不動産全体を売却できる状況であれば、仲介業者に依頼して売却する方法がおすすめです。

不動産全体の売却であれば、通常の物件と同様に市場に出すことができるため、広く買い手を募ることができ、売却もしやすくなります。また、相場価格での売却が期待できるため、手元に残る現金も多くなります。

ただし、仲介による売却は3~6ヵ月程度かかります。スピードよりも高額での売却を優先したい場合におすすめの選択肢といえるでしょう。

共有状態のまま売却するなら買取実績が豊富な業者を選ぶ

自分の共有持分のみを売却する場合は、共有不動産の取り扱いに慣れた買取業者を選ぶことが重要です。経験豊富な業者であれば、他の共有者との関係性や法的リスク、権利関係の複雑さなども考慮したうえで、適正かつ納得のいく価格を提示してくれる可能性が高くなります。

一方で、経験の浅い業者に依頼すると、査定額の根拠が不明瞭なまま安く買い叩かれたり、共有者間の調整が不十分でトラブルに発展したりするリスクもあります。

多くの不動産会社や買取業者の公式サイトには、これまでの買取実績が掲載されています。業者選びの際は、共有不動産や共有持分に関する実績が豊富かどうかを事前に確認しておくと安心です。

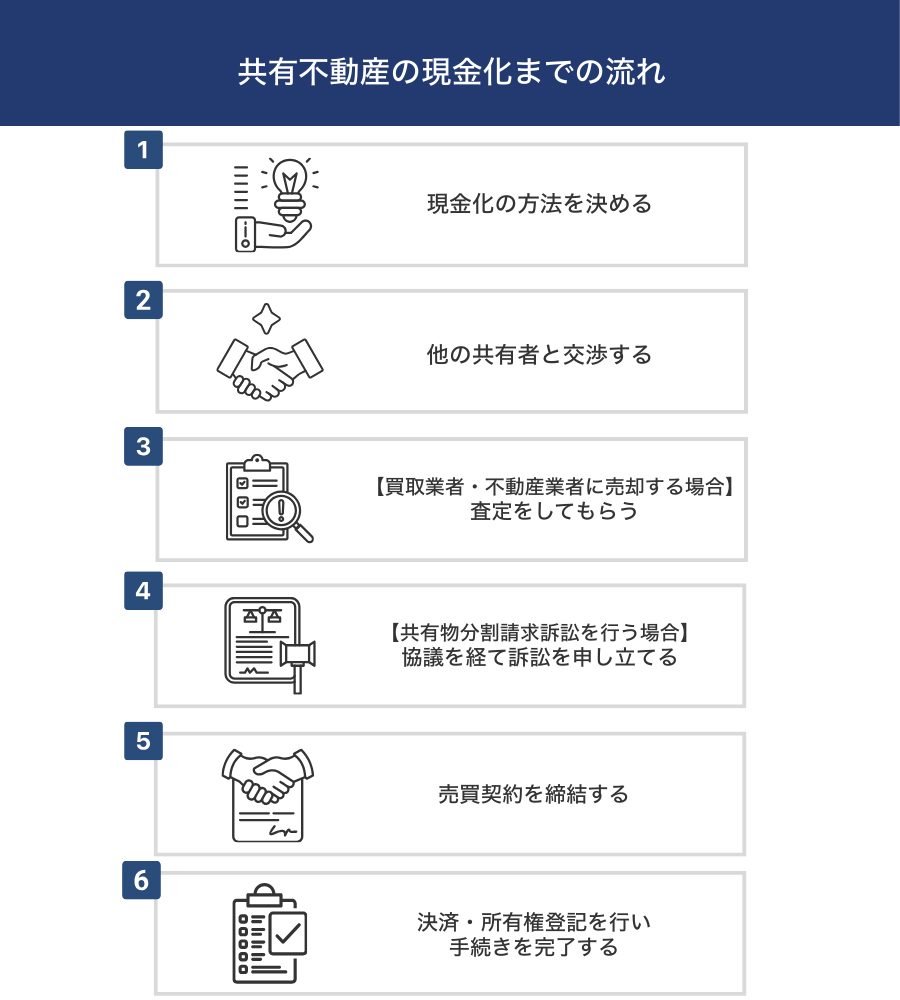

共有不動産の現金化までの流れ

ここでは共有不動産を現金化するまでの流れについて解説します。

- 現金化の方法を決める

- 他の共有者と交渉する

- 【買取業者・不動産業者に売却する場合】査定をしてもらう

- 【共有物分割請求訴訟を行う場合】協議を経て訴訟を申し立てる

- 売買契約を締結する

- 決済・所有権登記を行い手続きを完了する

現金化の方法を決める

まず共有不動産をどのようにして現金化するかを決めます。

自分の共有持分のみを第三者に売却する場合は、他の共有者の合意は必要ありません。他の共有者と連絡が取れない場合や、交渉が難しい場合の選択肢となるでしょう。

一方、「他の共有持分を買い取って売却する」あるいは「不動産全体をまとめて売却する」には、他の共有者との話し合いや同意が必要です。

実務では、相続や離婚などをきっかけに共有状態となった不動産について、共有者間の意見が一致せず、交渉が難航するケースも少なくありません。

ただし、以下のような状況の場合は、交渉の余地があるといえます。

- 他の共有者と普段から連絡が取りやすく、信頼関係がある

- 他の共有者が高齢で持分の整理・処分を希望している

- 他の共有者が不動産を放置しがちで、売却のメリットを理解してもらえる余地がある

また、土地のみの共有不動産で、十分な広さを有しているのであれば、自己持分に相当する部分を分筆(登記上で分割)して売却できるケースもあります。しかし、マンションや一戸建てなどの建物は構造上一体性があるため、共有持分のままでは物理的に分割して売却できません。

そのため、現金化する方法を決めるには、他の共有者との関係性や不動産の状況を考慮しながら最適な方法を選択しましょう。

他の共有者と交渉する

「買取業者に共有持分を売却する」以外の方法を選択する場合は、他の共有者と交渉する必要があります。

交渉にあたっては、次のような共有持分を持ち続けるデメリットやリスクを伝えることで進めやすくなるでしょう。

- 共有者の誰かに相続が発生すると権利関係が複雑になる

- 共有持分だけの売却では価格が低くなる

- 土地・建物を占有する共有者が家賃や維持費を支払えなくなる

- 建物の築年数が経過するほど売却しにくくなる

単独名義の不動産と比べて、共有不動産は相続や離婚が発生すると権利関係が複雑になりやすい特徴があります。実務でも、相続人の増加によって売却や管理の意思決定が困難になり、長期間放置されるケースが多く見受けられます。

また、共有持分だけを一般の不動産市場で売却することは難しいため、将来の不動産の利用予定や資産価値の低下なども考える必要があります。

このような共有不動産を所有し続けるリスクや、将来生じうる不動産の管理・経済的負担を客観的に示しながら交渉を行えば、共有者の理解を得やすくなります。

【買取業者・不動産業者に売却する場合】査定をしてもらう

共有持分のみを一般の不動産市場で売却することは難しいため、次のいずれかが現実的な方法になります。

- 共有持分のみを買取業者に売却する

- 共有不動産全体を仲介で売却、あるいは買取してもらう

いずれにしても「買取価格」あるいは「売却価格」を査定してもらう必要があります。価格を把握することで、他の共有者との交渉材料になったり、売却に向けた意思決定がしやすくなったりします。

査定には以下の2種類があります。

- 簡易査定(机上査定):登記簿や公示地価などの書面上の情報をもとに算出する査定

- 訪問査定:現地を訪問して、建物の劣化状況や周辺環境を踏まえた査定

売却の可能性を検討する段階では簡易査定で十分なケースもありますが、実際に売却を進めるには、訪問査定による正確な売却価格の把握が必要です。

簡易査定であれば早ければ当日中、訪問査定であれば数日~1週間ほどで査定結果が出ます。 買取業者の中には即日での簡易査定に対応する企業も多く、スピード感を重視したい場合は複数社へ一括で依頼するのも1つの方法です。

なお、買取業者の公式サイトには、査定の申し込み方法や所要期間の目安が記載されていることが多いため、事前に確認しておくとスムーズです。また、訪問査定を受ける場合は、建物の図面や修繕履歴などの資料を準備しておくと、より精度の高い査定が期待できます。

【共有物分割請求訴訟を行う場合】協議を経て訴訟を申し立てる

共有者同士の協議をしても、話し合いがまとまらなければ裁判所に共有物分割請求訴訟を申し立てます。

訴訟を提起した際に他の共有者から協議をしていないと反論されないためにも、協議にあたっては内容証明郵便を活用し、協議した事実を証明できるようにしておきましょう。例えば、「○月○日までにご返答ください」と記載した書面を送ることで、相手が協議に応じなかった事実が記録として残ります。

また、訴訟を提起する前に、裁判所に「共有物分割調停」を申し立てる方法もあります。共有物分割調停は、共有物の分割について、第三者である調停委員を交えて話し合いをする手続きです。主に調停委員2名が当事者双方の話を個別に聞き、合意に向けて協議を行い、調停が成立すれば調停調書が作成され、協議がまとまらなければ不調となり、手続きは終了します。

もっとも、共有物分割請求訴訟においては、調停前置主義(訴訟を提起する前に調停を経なければならない制度)はとられていません。そのため、共有物分割調停をしなくても訴訟を提起することは可能です。

共有物分割請求訴訟は、不動産の所在地あるいは相手(被告)の住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てます。

申し立てには、訴状の正本および副本のほか、固定資産税評価証明書や登記簿謄本(全部事項証明書)、収入印紙、切手代が必要です。

訴状の作成や副本を他の共有者全員に送付する必要などがあるため、弁護士への相談は不可欠といえます。

また、共有物分割請求訴訟を提起すると、早くても半年、長ければ数年単位の時間がかかるケースもあります。訴訟の提起を検討する際には、裁判手続きにかかる時間や費用などの負担を考えて判断しなければなりません。

また、訴訟によって判決が出たとしても、必ずしも希望どおりに不動産が売却されるとは限りません。競売による売却となった場合は、売却価格が市場価格を大きく下回る可能性があるため、結果として手元に残る金額が少なくなるリスクがあります。そのため、訴訟が最善の選択肢かどうか、弁護士などの専門家と十分に相談することが重要です。

売買契約を締結する

共有持分の売却、あるいは不動産全体を売却することが決まれば、買主と売買契約を締結します。

共有持分のみを売却する場合も売買契約書は必要です。売買契約書には、売買金額や引渡し時期のほか売主、買主の義務などの契約条件が記載されています。売買契約締結の前に内容を確認し契約にのぞむようにしましょう。

特に、不動産の売却では、売主の契約不適合責任についてしっかりと明記されていなければのちのちトラブルとなる可能性があります。契約不適合責任とは、契約内容に適合しない目的物を引き渡したときに売主が買主に対して負う責任です。

民法第562条でも以下のように定められています。

(買主の追完請求権)

第五百六十二条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第562条

契約不適合責任が免責となっていれば、雨漏りなどの欠陥、シロアリ被害などの問題が生じたとしても、売却後に損害賠償や契約解除を求められる心配がなく、安心して取引できます。

買取業者へ売却する場合、通常、売主の契約不適合責任は免責されることが多いですが、一般の買主に売却する場合には、売主としてどこまでの責任を負うかを明確にしておくことが必要です。

なお、共有持分を他の共有者に売買する場合に、不動産会社を利用せず個人同士で売買する(個人間売買)ことも可能ですが、個人間売買においても必ず売買契約書を締結しておくべきです。

売買契約書を交わさなければ、後日「言った・言わない」のトラブルに発展するケースも少なくありません。また、宅地建物取引業者を介さない売買では「重要事項説明書」が省略され、買主が不動産に関する重要な情報を把握できず、後にトラブルに発展するリスクもあります。

そのため、たとえ身内や親族間であっても、不動産の売買には司法書士や宅地建物取引士などの専門家の関与を得て、適切な書面を取り交わすことが推奨されます。

決済・所有権登記を行い手続きを完了する

売買契約を締結すれば、決済・引き渡しの手続きに進みます。

売買代金や固定資産税精算金の支払いと同時に引き渡し(鍵渡し等)が行われることが一般的です。決済・引き渡し手続きが完了すると、売主から買主へ所有権移転登記を行います。

所有権移転登記とは、登記簿上、共有持分の名義を売主から買主に移転する手続きです。所有権移転登記には専門的な知識が必要となるため、司法書士に依頼することが一般的です。

なお、共有持分を買取事業者に売却する場合は、買取事業者が登記手続きを行うケースが多いため、手続きの手間がありません。一方、他の共有者に共有持分を売却する場合には、通常売主が所有権移転登記の手続きを行います。

売却の合意が取れないなら共有持分を専門の買取業者に売却するのがおすすめ

「共有者と連絡が取れない」「関係が悪化して交渉ができない」「共有者が売却に反対している」といった状況では、共有不動産全体を売却することは現実的に困難です。実務でもこうしたケースは少なくなく、当事者間での合意形成が進まないまま長期間放置される例も見られます。

そのような場合でも、自分の共有持分だけを売却する方法があります。共有持分は「所有権の一部」という権利であり、他の共有者の同意がなくても単独で売却が可能です。

特に、共有持分の取引実績が豊富な買取業者であれば、権利関係の複雑さを理解したうえでスムーズな現金化をサポートしてくれます。さらに、買取業者を利用することで、次のようなメリットが期待できます。

- 共有者と関わることなく共有持分を現金化できる

- 仲介では買い手がつきづらい共有持分でも売却に期待できる

- 数日〜1週間程度で現金化が可能

複雑な共有関係に悩んでいる場合は、まずは共有持分の買取実績が豊富な専門業者に相談してみると良いでしょう。

共有者と関わることなく共有持分を現金化できる

共有持分は単独で売却可能な「権利」のため、他の共有者の同意や関与がなくても手続きを進められます。共有者との関係が悪化している場合でも、共有持分の買取に特化した専門業者に依頼すれば、共有者とのやり取りを避けながら売却することが可能です。

実績のある専門業者であれば、売主が正式に共有関係から離脱するまでは他の共有者と接触しないため、プライバシーを守りながら内密に手続きを進められます。また、売却後の所有権は業者に移るため、以降のトラブルや共有者との交渉は原則として業者側が対応してくれます。さらに、買取業者の多くは弁護士や税理士、司法書士などの士業と連携しているため、共有者とのトラブルや法的問題への対応もスムーズです。

なお、信頼性に欠ける業者の場合、売却完了前に勝手に共有者へ連絡を取ったり、意図しないトラブルを招いたりするケースもあるため、実績や対応体制をよく確認したうえで業者を選定することが重要です。

弊社では、ご依頼主様のプライバシーに配慮したお取引を徹底しています。「近所に知られずに売却したい」「家族や関係者に知られたくない」といったご要望をいただくことも多く、そうしたご希望には柔軟かつ慎重に対応しております。周囲に知られずに手続きを進めたい場合は、どうぞ遠慮なくその旨をお伝えください。

仲介では買い手がつきづらい共有持分でも売却に期待できる

共有持分は、一般の不動産仲介業者では買い手が見つからないことがほとんどです。仲介業者の多くは、取引の難しさやトラブルリスクを理由に、そもそも共有持分の取り扱い自体を敬遠する傾向があります。

しかし、共有持分に特化した買取業者であれば、他の共有者との関係性や法的リスク、将来的な収益化の可能性まで含めて総合的に判断し、買取価格を提示してくれます。仲介で断られた共有持分であっても、売却できる可能性があります。

また、これまでの取引実績やノウハウを活かし、複雑な背景やリスクを正確に把握したうえでの柔軟な対応が可能なため、離婚や相続トラブルを含むような案件でもスムーズに現金化を進められます。

弊社では、他社で断られたような複雑な共有持分の買い取りも対応可能です。共有持分に特化した専門業者として、買取後の活用方法を見極める体制を整えているため、適正価格でのご提案が可能です。

数日〜1週間程度で現金化が可能

共有持分に特化した買取業者は、自社で直接買い取るスキームを確立しているため、仲介のように買主を探す手間がなく、現金化までのスピードが圧倒的に早いのが特徴です。

書類の準備や登記手続きなどが整えば、数日〜1週間程度で現金化が完了するケースもみられます。共有者間の関係悪化や相続トラブルなどで、共有状態からの早期の離脱を希望する場合には、このスピーディーな対応が大きなメリットとなるでしょう。

共有持分に特化した買取業者であれば、事前調査や査定、契約準備も効率的に進める体制が整っており、煩雑なやり取りを最小限に抑えつつ、スムーズに取引を完了できます。時間的な猶予がない方でも、迅速な解決を目指すことが可能です。

弊社では、ご相談いただいてから最短12時間で査定金額を提示し、最短48時間で現金化まで対応可能です。スピーディーな現金化を希望される方も、安心してお任せください。

共有持分だけを売却すると他の共有者とトラブルが起きてしまうことがある

「共有持分を売却したら、他の共有者と揉めるのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。実際、共有状態のまま一部の持分のみが第三者に渡ることで、関係性が悪化してトラブルになるケースもあります。

しかし、買取業者に売却すれば、売却後に発生するトラブル対応はすべて業者が行います。売却が完了した時点で、共有持分の所有権は買取業者へと移るため、売主がトラブル対応する必要はありません。

ここでは、当サイトを運営する株式会社クランピーリアルエステートで、実際に起きたトラブル事例と、その対応について紹介します。

実際のトラブル事例1:事前告知がなかったことに反感を抱いた共有者から嫌がらせがあったケース

共有持分の買取後、買取業者が不動産の活用を視野に共有者へ交渉を持ちかけた際、反感を抱いた共有者が、売主に対して嫌がらせのような行為を行うことがあります。売却されたこと自体に納得していない共有者や、もともと人間関係がこじれていた場合に起こりやすいトラブルです。

以下は、弊社で対応したトラブル事例です。

このケースでは、「連絡があっても対応は不要です」とお伝えしたうえで、以後のやり取りはすべて弊社が代行しました。売主様に直接の負担が及ばないよう、速やかに対応しました。

このように、売却後に他の共有者とのトラブルが起きる可能性はゼロではありません。「不動産を占有している」「他人の介入を嫌がる」ような共有者がいる場合には、事前に共有持分を売却する意思を伝えておくことをおすすめします。

なお、弊社では、買取後の共有者との交渉・対応はすべて弊社が担います。また、必要に応じて弁護士などの専門家と連携し、共有者とのトラブル被害を最小限に抑えます。

実際のトラブル事例2:売却後に「知らない人が共有者になった」と抗議されたケース

共有持分を売却した後、新たな所有者(買取業者)が登記されたことに対し、他の共有者が驚きと反発を示すケースもあります。事前に説明がなかったことで「勝手に知らない他人が共有者になった」と感じ、強い不信感を抱かれることがあります。

以下は、弊社で実際に対応した事例です。

売主様は「他の共有者とは普段交流がないので、伝える義務があるとは思わなかった」とお話しされていましたが、共有者側は「突然知らない業者が共有者になった」と困惑されていたようです。

このケースでは、すぐに弊社が共有者側にご連絡を取り、状況を丁寧に説明しました。トラブルの矛先が売主様に向かないように配慮し、以後の対応はすべて弊社が引き受けました。

このように、売却後に発生する共有者とのやり取りやトラブル対応は、すべて弊社が責任をもって対応いたします。売主様が関与する必要はなく、安心してお任せいただけます。

実際のトラブル事例3:不動産を占有していた共有者が立ち退きに応じず、交渉が難航したケース

共有不動産の中には、共有者のうちの誰かが実際に居住していたり、事業用として使用していたりするケースがあります。こうした物件では、共有持分が第三者(買取業者)に渡ることで、占有者との関係がこじれることがあります。

以下は、弊社が対応した実際の事例です。

弊社が買取後に活用方針の調整や物件の評価を行うため、占有者に対して話し合いの場を設けようとしたところ、「自分の許可なく売却したのはおかしい」「出ていくつもりはない」と強く反発され、交渉が難航しました。

このケースでは、法的手続きも視野に入れつつ、当社と連携する弁護士が対応にあたりました。時間はかかりましたが、丁寧に説明を重ねたことで最終的に合意に至り、穏便な形での立ち退きが実現しました。

不動産に他の共有者が居住している場合も、共有持分の売却自体に法的な問題はありません。弊社では、こうした占有トラブルにも慣れたスタッフや提携弁護士が対応し、売主様に負担が及ばないようにサポートしています。

信頼できる共有持分の買取業者を選ぶ際のポイント

共有持分を買取業者に売却する際は、信頼できる業者を見極めることが重要です。共有持分は権利関係が複雑で、売却後に他の共有者とのトラブルが発生することもあるため、専門的な知識と対応力を持つ業者を選ぶ必要があります。

具体的には、以下のようなポイントを押さえて、買取業者を選ぶと良いでしょう。

- 弁護士などの士業と提携しているか

- 共有持分の売却後のサポートも対応してもらえるか

- 査定額の根拠を明確に説明してくれるか

弁護士などの士業と提携しているか

共有持分の売却には、相続や離婚による権利関係のもつれ、共有者間の対立など、トラブルを伴うケースが少なくありません。状況によっては、交渉が難航したり、裁判に発展したりする可能性もあるため、弁護士や司法書士といった士業と提携している買取業者を選ぶことが重要です。

既にトラブルが発生している案件では、弁護士と連携していない買取業者では対応できず、売却手続きが頓挫するリスクもあります。

そのため、弁護士や司法書士との連携体制がしっかりしているか、複数の専門家と提携しており、案件数に応じた対応力があるかを確認することが重要です。法的トラブルにも柔軟かつ的確に対処できる体制を持った業者こそが、安心して任せられる「信頼できる買取業者」といえるでしょう。

弊社では、全国1,700以上の弁護士事務所と連携する体制を構築しており、すでにトラブルが発生しているような複雑な案件にも柔軟に対応可能です。

共有持分の売却後のサポートも対応してもらえるか

共有持分を売却した後は、その権利は買取業者に移るため、基本的に元の所有者が関与する必要はなくなります。ただし、売却後に他の共有者とトラブルが発生するケースはゼロではありません。

こうした事態に備え、売却後のサポート体制が整っている業者を選ぶことが重要です。特に、弁護士など士業と提携し、売却後のトラブル対応に強い業者であれば、安心して取引ができます。

「売ったら終わり」ではなく、「売ったあとも安心できるかどうか」という視点で、業者の対応力やフォロー体制をしっかり確認しましょう。

弊社では、売却後に他の共有者との間でトラブルが発生した場合でも、弁護士と連携しながら対応いたします。そのため、売主様に直接ご負担が及ぶことはなく、安心してお取引いただけます。

また、契約にあたっては「契約不適合責任の免責条項」を盛り込んでいるため、売却後に契約解除や損害賠償請求といったトラブルに巻き込まれるリスクもありません。

査定額の根拠を明確に説明してくれるか

共有持分の買取においては、査定額の妥当性が非常に重要です。特に共有不動産の査定は、通常の不動産と比べて、権利関係や将来的な活用可能性など多くの要素を考慮する必要があり、専門的な判断が求められます。

信頼できる買取業者であれば、他の共有者との関係性、法的リスク、物件の収益化の見込みといった要素を総合的に分析したうえで、査定額を提示し、その根拠を丁寧に説明してくれます。納得のいく説明を受けられれば、安心して売却に進めるでしょう。

一方で、査定根拠を曖昧にする、質問に対して明確な回答がない業者は要注意です。価格の根拠を説明できないのは、十分な実績がない、あるいは依頼者にとって不利な条件を隠している可能性も考えられます。

不安を残さず売却するためにも、査定内容や価格設定の理由を丁寧に説明してくれる業者を選びましょう。

弊社は共有不動産・共有持分の買取実績が豊富な不動産会社です。過去の取引データや法的リスク、他の共有者との関係性、将来的な収益化の可能性など、あらゆる要素を総合的に分析し、適正な査定額を提示します。また、算出根拠についても丁寧かつ具体的に説明するため、ご依頼主様にも納得いただいたうえで安心してお取引いただけます。

現金化する以外で共有不動産を手放す方法

最後に、売却して現金化する以外の方法で共有不動産を手放す方法について解説します。

- 共有持分を放棄する

- 共有持分を贈与する

いずれも「手放す」手段ではありますが、現金が手元に残らない点や、受け取った相手に贈与税が課税される可能性がある点に注意が必要です。また、登記手続きには他の共有者の協力が必要となるなど、実務上のハードルも存在します。そのため、放棄や贈与は状況に応じた慎重な判断が求められる方法といえるでしょう。

共有持分を放棄する

共有持分の放棄とは、自分が持っている共有持分を手放し、その分を他の共有者に引き渡す手続きです。

民法255条では、以下のように定められています。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用元 e-Gov法令検索 民法第255条

例えば、3人がそれぞれ1/3ずつの共有持分を持っている場合に1人が持分を放棄すると、残る2人の持分割合はそれぞれ1/2ずつに変更されます。

共有持分を売却あるいは贈与する場合、相手方の合意(意思の一致)が必要ですが、放棄の場合、相手方の合意は必要ありません。ただし、登記手続きには他の共有者の協力が必要となります。

また、共有持分を放棄する場合、次の点に注意する必要があります。

- 持分の取得者(他の共有者)には贈与税が課税される

- 他の共有者ともめないように進める

- 最後の一人になると持分放棄できない

- 放棄した年度の固定資産税は負担しなければならない

共有持分の放棄は意思表示だけでできるとはいえ、他の共有者には贈与税が課税される可能性があるだけでなく、将来的に固定資産税の負担が増えることになります。そのため、事前に口頭で意思表示をしたうえで、その事実を残すために内容証明郵便を送るなど他の共有者と揉めないように進めることが必要です。

また、他の共有者が先に共有持分を放棄し、最後の一人になった場合、その不動産に関して単独の所有権を持つことになります。単独の不動産の所有権については放棄できず、贈与あるいは安価で譲渡するなど他の方法を考える必要があります。

共有持分を贈与する

共有持分を他の共有者や第三者に無償で譲渡する「贈与」という方法もあります。贈与する場合は、自分の意思だけで完結する「放棄」とは異なり、受け取る側の合意が必要です。

民法第549条にも以下のように定められています。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

引用元 e-Gov法令検索 民法第549条

また、複数の共有者がいる場合、放棄では共有者の持分割合に応じて自動的に分配されますが、贈与であれば「誰に」「どれくらい」贈与するかを自ら選択できます。つまり、贈与者の意思をより明確に反映させることが可能です。

共有持分を贈与する場合は、贈与契約書を作成し、法務局で登記手続きを行います。年間110万円の基礎控除を超える贈与になる場合は、贈与を受ける共有者に贈与税が発生するため、贈与税の申告・納付も必要です。

なお、共有持分の放棄や贈与は「現金化されない」「他の共有者に贈与税が発生する可能性がある」「登記に他の共有者の協力が必要」などの理由から、経済的にも法的にも“もったいない”選択肢といえます。特に、資産価値がある物件であれば、放棄ではなく売却を検討する方が合理的です。

「共有状態から抜け出したいけれど、どの方法を選択すれば良いかわからない」といった場合は、まずは弊社の無料相談をご利用ください。ご相談者様の状況に応じた適切なアドバイスはもちろん、ご希望に合わせて買い取りも行います。

まとめ

共有不動産を現金化する方法は次のとおりです。

- 第三者に自分の持分を売却する

- 他の共有者に自分の持分を売却する

- 他の共有者の持分を買い取って不動産全体を売却する

- 共有者全員の合意のもと不動産全体を売却する

- 共有物分割請求を申し立て、共有関係を解消し不動産全体を売却する

このうち、1以外の方法では、他の共有者との交渉や合意が必要です。そのため、共有者同士の関係性や人数、意思の食い違いによっては、交渉が難航し合意に至らないケースも多く見受けられます。

当事者間の話し合いで合意できなければ、共有物分割調停や共有物分割請求訴訟を申し立てることも考えられますが、時間や手間、費用がかかるうえ他の共有者との関係性が悪くなることもあります。共有物分割請求については、最終手段と考えるのが妥当でしょう。

その点、「自分の共有持分だけを第三者(買取業者)に売却する方法」であれば、他の共有者と交渉せずに単独で進めることができ、精神的・経済的な負担を大きく軽減できます。他の方法よりも、現金化が早いのもメリットです。

共有名義不動産の現金化に関するよくある質問

共有不動産を現金化した場合は、確定申告が必要ですか?

共有不動産を売却して現金化した場合、その売却によって利益(譲渡所得)が出たかどうかで、確定申告の必要性が決まります。

利益が出た場合は、譲渡所得税と住民税を納めるために確定申告が必要です。一方で、売却損(譲渡損失)が出た場合は確定申告は任意ですが、「損益通算」や「繰越控除」の特例を利用したい場合には申告しておくとよいでしょう。

確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの期間に、居住地を管轄する税務署で行います。自分で申告することも可能ですが、計算や書類に不安がある場合は、税理士や司法書士など専門家に相談するのが安心です。

なお、申告が必要なにもかかわらず、期限内に行わなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生するおそれがあります。不動産を売却して現金化したら、まずは譲渡所得が出たかどうかを確認し、必要に応じて早めに準備を進めましょう。

共有持分を買取業者に売却した際にはどんな費用が発生しますか?

共有持分を買取業者に売却する際には、主に「登記費用」「譲渡所得税」「印紙税」などの費用が関係します。登記費用や印紙税については、買取業者が負担してくれるケースが多いですが、契約時に誰が支払うか確認しておくことが重要です。

一方、譲渡所得税は売却によって利益が出た場合に課税されます。利益がなければ課税されませんが、確定申告の必要性が生じるため注意しましょう。

また、印鑑証明書の取得費や交通費などの実費が売主負担となることもあります。全体としての費用負担はそれほど大きくありませんが、契約前に確認しておくと安心です。

共有不動産を所有し続けることには、どんなリスクがありますか?

共有不動産を所有し続けると、他の共有者との関係性や将来的な相続をめぐって、さまざまなトラブルに発展するリスクがあります。

例えば、不動産の修繕費や固定資産税の負担をめぐって意見が対立したり、一部の共有者が勝手に物件を使ったりといったケースは少なくありません。民法では管理費用を持分に応じて負担するよう定められていますが、支払わない人がいても強制は難しいのが実情です。

また、共有者の一人が亡くなれば、その持分は相続され、共有者の数が増えて権利関係がさらに複雑化します。こうした問題を避けるには、共有状態をできるだけ早く解消するのが賢明です。