土地と建物の名義が違うと起こるトラブルは?対処法や売却方法を徹底解説

「不動産を持っている」と言っても、実際には土地と建物は法律上まったく別の財産として扱われます。そのため、同じ敷地内にある土地と建物の名義人が異なるケースは珍しくありません。

「土地と建物の名義が違うと、何か問題があるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。

土地と建物の名義が異なる原因として多いのは、使用貸借や借地契約など、「一方の人が土地を貸しているという契約関係が発生しているケースです。

この貸し借りの関係と複数の権利関係のせいで、以下のトラブルが懸念されます。

| 土地と建物の名義が違うことで懸念されるトラブル | 概要 |

|---|---|

| 高額の贈与税が課せられてしまった | 不動産の贈与や、税務署にみなし贈与と判断されたやり取りに対して、意図せず高額の贈与税が課せられる |

| 建物からの立ち退きを要求されて断れない | 使用貸借や契約満了となった借地契約が終了し、地主から建物の立ち退きを要求される |

| 借地契約が終了し建物を解体して土地を返還するよう求められた | 借地借家法に則り、借地契約が終了した時点で地主から建物の解体および土地の返還を急遽求められる |

| 被相続人に代わって地代の支払いを求められた | 借地契約を結んでいた被相続人が地代を滞納していた場合、その分の負債を相続人が引き継ぐ必要がある |

| 固定資産税の支払いで混乱が生じた | 名義人同士の話し合いがまとまらず「誰が納税するか」「いくら支払えばよいか」などで揉める |

| 相続時の遺産分割の話し合いが複雑化した | 複数の権利関係や相続人がいることで遺産分割協議がまとまらず相続手続きが終了しない |

| 買主が住宅ローンを組めないなどの理由で相続不動産が売却できなかった | 被相続人から名義が変わっていないと買主が住宅ローンを組めない 売主と不動産の名義人が異なると原則として売買契約を結べない |

| 住宅ローン契約が複雑化した | 物上保証人が出たり住宅ローン控除の恩恵が小さくなったりする |

実際に弊社でも「親から家を相続したら土地の名義人が祖父のままだった」など、名義の違いについてご相談いただくこともあります。

上記のトラブルを確実に解消するには、土地・建物の名義を統一する、不動産を売却するなどの方法が効果的です。いずれの方法にしても、所有権移転登記や相続登記で名義を変更することを忘れないようにしましょう。

本記事では、土地と建物の名義が違うことで実際におこったトラブル事例や、土地・建物の同時売却や名義統一など、「土地と建物が別名義の場合は何が起き、どう対処すべきか」についてまとめました。

目次

土地と建物が別名義となる原因でよくある6つのケース

土地と建物が別名義になってしまう原因で多いのは、「土地を別の人に貸して、その上に建物を建てているケース」です。他には、相続や離婚の対応時に別名義になる可能性があります。

例えば、弊社クランピーリアルエステートでご相談いただく事例としてよくあるのは、以下6つのケースです。

- 親が所有する土地に子どもが建物を建てた

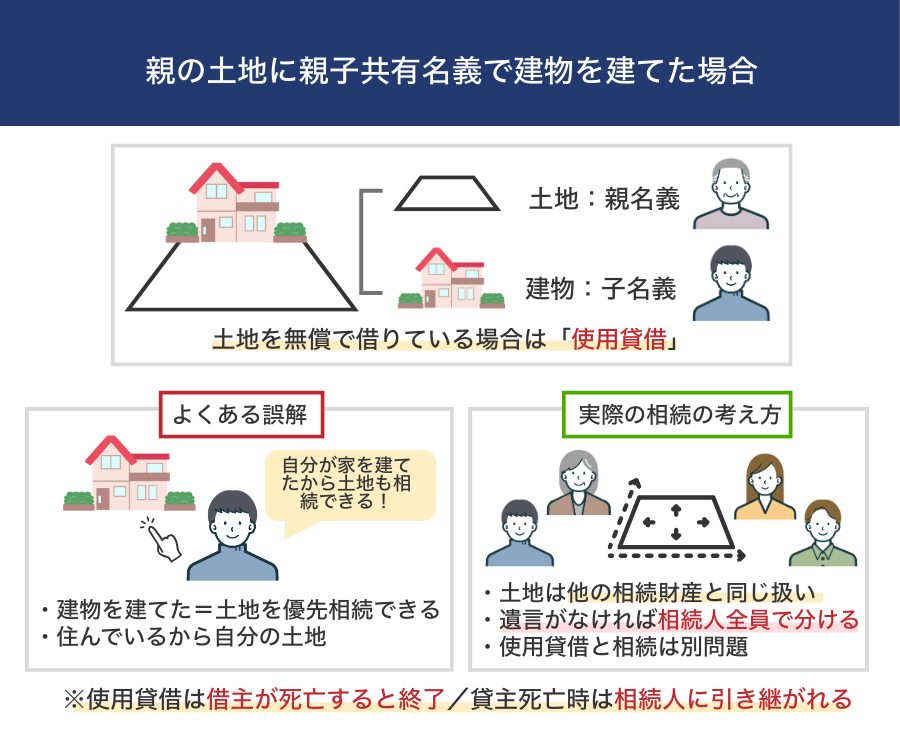

- 親が所有する土地に親子の共有名義で建物を建てた

- 土地の相続登記をしないままで建物を建てた

- 借地契約で他人から借りた土地に建物を建てた

- 借地契約で他人に貸した土地に建物が建てられている

- 夫婦で建物・土地を別名義で登記した

上記のように「自分以外の方が所有する土地に建物を建てる」というのは、不動産の実務上頻繁にあるケースです。これらのケースが、金融機関や親族とのトラブルの原因になることも珍しくありません。

土地と建物の名義が違うデメリットをより理解しやすくなるように、以下では別名義になる原因について解説します。

親が所有する土地に子どもが建物を建てた

親が所有する土地に子どもが自費で建物を建てた場合、土地と建物の名義が異なることになります。「土地を親が貸して建物を子どもが所有する」という親子別名義の典型的な形で、弊社へよくご相談いただく事例です。

もし子どもが親から土地を無償で借りている場合、法律上の扱いは、貸し借りに対価が発生しない「使用貸借契約」となります。

(使用貸借)

第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索 民法第593条

使用貸借契約は、口約束のみでも成立します。対価のやり取りがないのであれば、親子間の貸し借りは原則として使用貸借とみなされるはずです。

ただ相談者様のなかでよくある誤解の1つに、「自分が土地の上に建物を建てているのだから、親が亡くなったときは土地も自分が優先的に相続できる」という考えがあります。

使用貸借と相続の優先は、まったくの別問題です。

まず親から借りていた土地は、遺言書による指定などがない限りは、他の相続財産と同じく相続内容が決まるまで相続人全員との共有状態になります。遺産分割協議などを通じて、最終的に誰が相続するかを決めていきます。

もし話し合いの場で「自分が土地を借りていたのだから、自分が相続すべきだ」と主張しても、他の相続人が納得しない限りは成立しません。主張がこじれてしまうと協議が進まなくなり、遺産分割調停や訴訟などに発展するかも知れません。

なお、使用貸借契約は借りた側が亡くなると終了します。貸した側が死亡した場合は、原則として契約は相続人へそのまま引き継がれます。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

e-Gov法令検索 民法第597条

使用貸借契約が他の相続人に引き継がれたときは、当該相続人と土地の使用についてあらためて話し合う必要があるでしょう。

親が所有する土地に親子の共有名義で建物を建てた

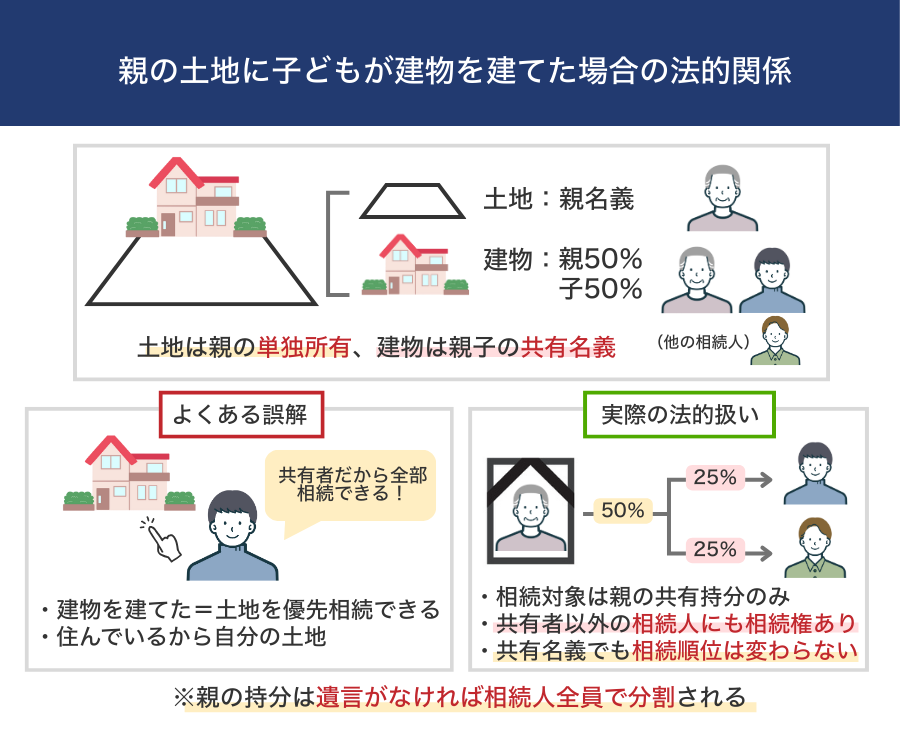

「親が所有する土地に子どもが建物を建てて別名義になるケース」のなかには、建物が親子の共有名義になってるパターンがあります。「土地は親のものだが、建物は親と子どもで50%ずつ所有している」などが典型的な例です。

ここで注意したいのは、「共有名義だからといって、共有者である子どもが自動的に親の持分を相続できるわけではない」という点です。

親が共有持分を50%持っていた場合、相続対象は親の50%のみです。その50%については、共有者以外の他の相続人全員が相続権を持ちます。

以前、「父親の共有持分60%を相続するのですが、共有者ではない弟にも半分を渡さないといけないのでしょうか?」とご相談いただいたことがありました。

あくまで一般的な法律論ですが、たとえ父親と兄のみで不動産を共有していたとしても、弟も相続人の1人として、父親の共有持分30%を相続する権利があると考えられます。兄だけが共有者だからといって、父親の共有持分がすべて兄に相続されるというわけではないのです。

少しややこしいかもしれませんが、「共有名義だからといって、相続の優先度が共有者>相続人にはならない」ということです。

なお、不動産が共有名義の場合だと「共有者同士でトラブルになる」「他の人が知らない第三者に共有持分を売る」など、別の問題が出てくるリスクがあります。共有名義によるトラブルや対処法は、以下の記事をご覧ください。

土地の相続登記をしないままで建物を建てた

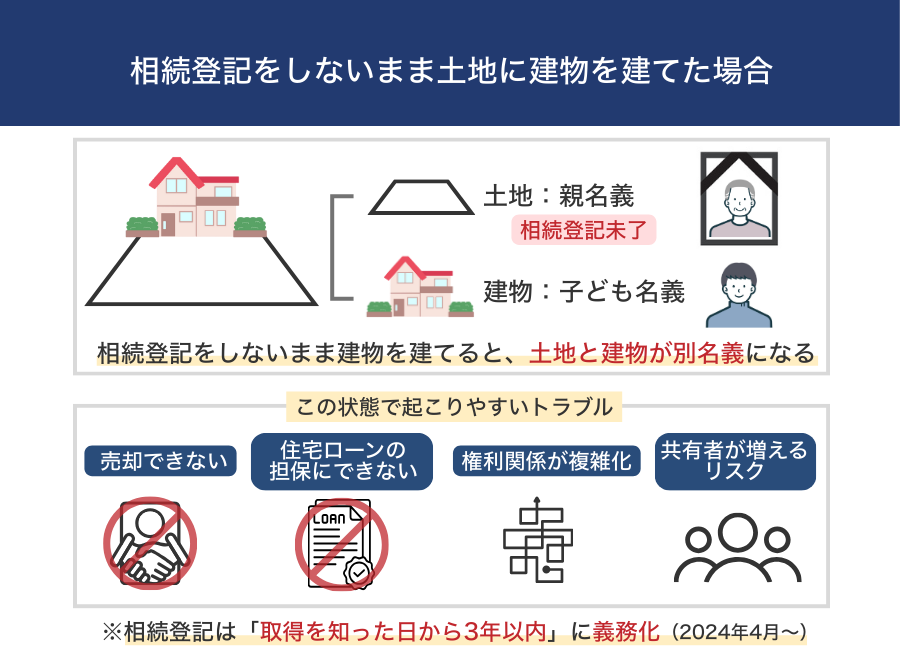

親から土地を相続したにもかかわらず、相続登記をしないまま土地の上に建物を建ててしまうケースは、実務上しばしば見られます。親から相続した土地について相続登記をしないままだと、「土地は亡くなった親名義、建物は子ども名義」という別名義状態になります。

相続登記は「不動産の取得を知った日から3年以内に申請すること」と、2024年4月1日にようやく義務化されました。2024年3月31日以前に相続した不動産で相続登記できてないものは、2027年3月31日までが期限です。

一方で義務化以前の不動産のなかには、相続登記がされず被相続人名義のまま放置されているものも珍しくありません。

このように使用実態と登記情報がかけはなれていると、「不動産を売却できない」「抵当権を設定できる住宅ローンの担保にできない」「権利の所在が曖昧になって争いになる」などのトラブルが想定されます。

以前お話を伺った相談者様のなかには、「祖父の代から相続が続いていたものの、登記がまともにされておらず共有者が16人になっていた」というケースがありました。

不動産を売却する前に、相続登記が正しくおこなわれているか確認してみてください。

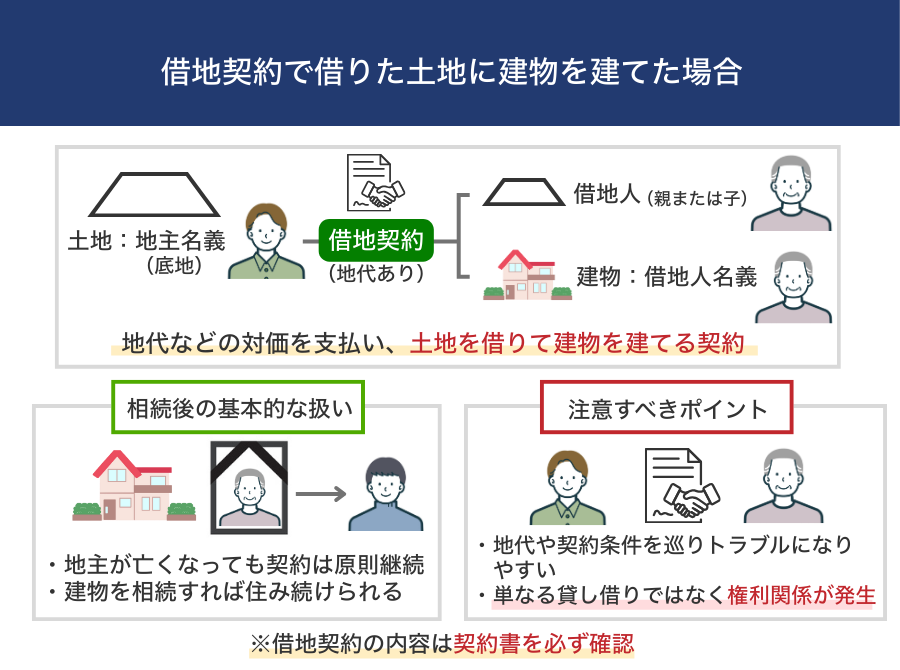

借地契約で他人から借りた土地に建物を建てた

親から借りた土地の上に建物を建てるケースのなかには、使用貸借ではなく「借地契約」を結ぶケースがあります。

貸主である地主は、借主である「借地人」へ土地を貸して自由に活用できなくなる代わりに、地代や承諾料などの対価を受け取ることが可能です。一方で借地人は、借りた土地の上に建物を建てたり建物を使ったりする権利を得られます。

地主が貸した土地を底地または借地、借地人が持つ権利を借地権と呼びます。

借地契約も、他の財産と同じく相続の対象です。たとえば地主が亡くなった場合、地主の地位は地主の相続人へ引き継がれつつ、契約自体は継続するのが原則です。

したがって親が亡くなった後に建物を相続したとしても、子どもは引き続きその建物に住み続けることが可能です。

ただし借地契約の場合、土地と建物が別名義になるだけではなく、地主・借地人それぞれにあらたな権利関係が生まれます。単なる貸し借りの関係ではなくなるため、地代滞納や土地返還などでトラブルになることも少なくありません。

借地契約関係のトラブルを避けたいときは、契約期間や地代の算定根拠などを確認し、契約内容を基にした話し合いが必要になるでしょう。

なお借地契約の場合、別名義となる原因として「親以外の第三者や親族から土地を借りて建物を建てているケース」や、「相続した親の不動産が借地権付き建物だったケース」もあります。

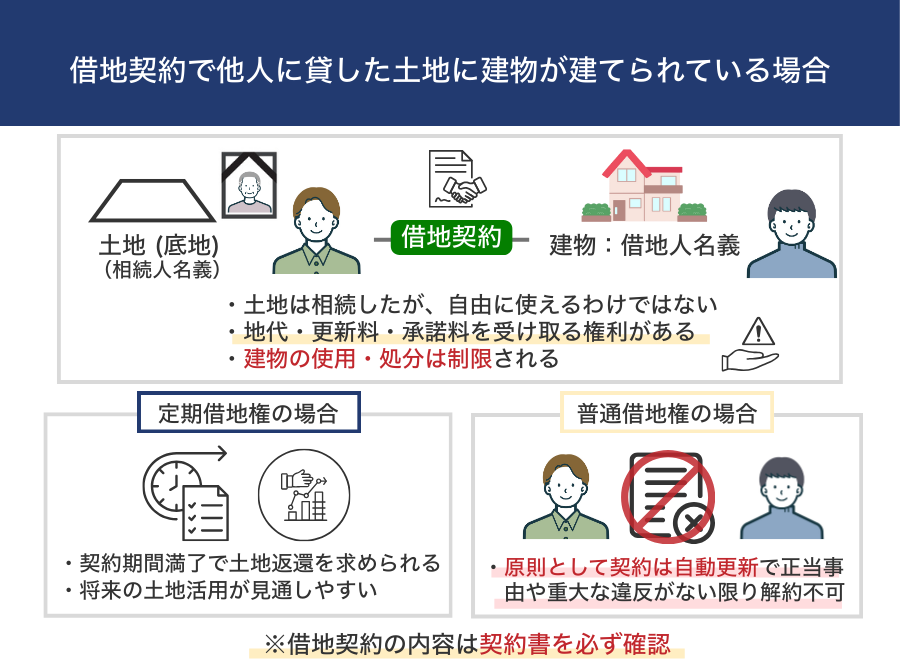

借地契約で他人に貸した土地に建物が建てられている

亡くなった親が土地を他人に貸している場合、「土地は相続した自分名義」「建物は第三者である借地人の名義」となっているケースがあります。

この場合だと相続する土地は底地であるため、地主になったとしても自由に活用できません。代わりに、借地人から地代や承諾料、更新料を受け取れる権利を得られます。

もし借地契約が、一定期間を経過したときに契約が満了となる「定期借地権」だったときは、契約期間終了時に土地の返還を借地人へ求めることが可能です。

一方、更新が前提となっている「普通借地権」だった場合は、借地人から拒否する、借地人に重大な契約違反があったなどがなければ、契約は自動更新し続けられます。

とくにやっかいなのが、1992年7月31日以前の「旧借地法」に基づいて契約された「旧借地権」である場合です。

旧借地権は借地人側の権利が強く、不動産実務上でも「借地人を話を重ねているが、借地人が立ち退く気配がないので思い通りに土地を活用できない」と、頭を抱えている地主の方も非常に多いです。

実際に弊社の方でも、「借地人がいて自由に使えないから、底地を買い取ってほしい」といった相談は後を絶ちません。

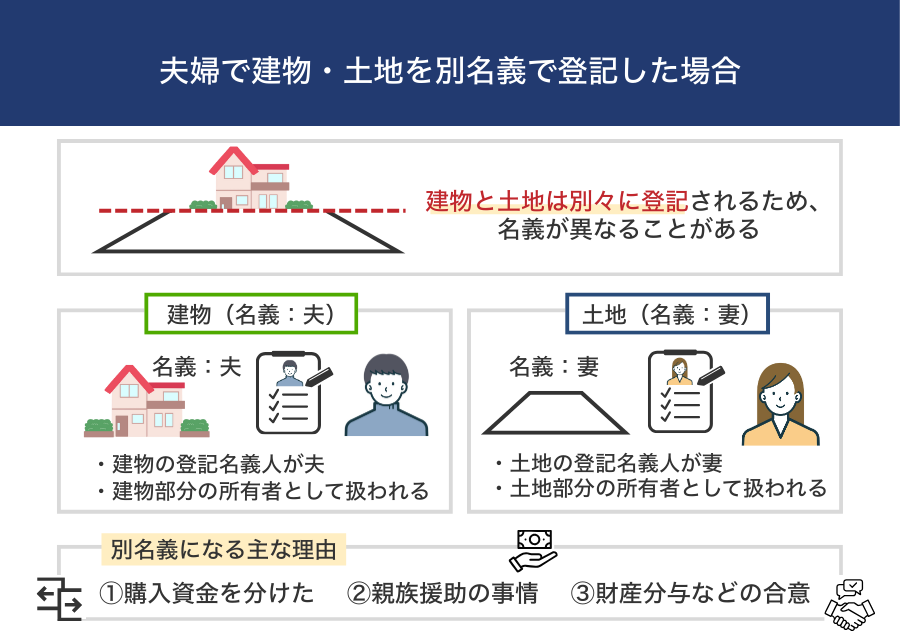

夫婦で建物・土地を別名義で登記した

夫婦の場合、「建物は夫、土地は妻名義」など、不動産が夫婦別名義になるケースがあります。土地・不動産が夫婦の別名義になる主なケースは、次の通りです。

- 夫が建物、土地を妻が購入してそれぞれの単独名義にする

- 夫の実家から援助をもらって土地を購入したので、土地は夫、建物は妻の名義にする

- 財産分与時に、妻が養育費や慰謝料をもらう代わりに建物だけをそのままもらった

このように土地・建物が夫婦別名義になるのは、知らぬ間というより能動的に名義を分けたパターンがほとんどです。「自分が知らない間に夫婦の別名義になっていた」と感じる方もいますが、実務上、当事者の関与なく名義だけが勝手に変わることはありません。

不動産の所有権に関する登記は、売買契約や贈与、財産分与などの権利変動が生じたときに、当事者双方が必要書類に署名押印をして初めて行われます。そのため、片方の意思表示や書類が一切ないまま登記名義が変わることは制度上起こり得ません。

夫婦で建物と土地を別名義にしている場合、離婚時にどのように財産分与すればよいのか揉めるリスクがあります。

土地と建物の名義が違うデメリットとは?トラブル事例とともに解説

土地と建物の名義が違うデメリットは多く、お金の問題や土地の立ち退きなどさまざまなトラブルに見舞われるリスクがあります。

ここからは、弊社クランピーリアルエステートに寄せられた土地と建物の名義が違うことが原因となった、具体的なトラブル事例を紹介します。

- 高額の贈与税が課せられてしまった

- 建物からの立ち退きを要求されて断れない

- 借地契約が終了し建物を解体して土地を返還するよう求められた

- 被相続人に代わって地代の支払いを求められた

- 固定資産税の支払いで混乱が生じた

- 相続時の遺産分割の話し合いが複雑化した

- 買主が住宅ローンを組めないなどの理由で相続不動産が売却できなかった

- 住宅ローン契約が複雑化した

高額の贈与税が課せられてしまった

親から借りたりもらったりした土地の上に自分の建物を建てる場合、ケースによっては高額の贈与税や相続税が課せられるリスクがあります。何も考えずに親と土地のやり取りをした結果、贈与税が数百万円になってしまったという相談者様もおられました。

ここでは、主に親子間の土地のやり取りに関して、贈与税がどのような場合に発生するのかを整理して解説します。

使用賃借によって無償で土地を借りているケース

親から無償で土地を借りている使用貸借の関係の場合、原則として贈与税は発生しません。

しかし、税務署が実態を見て「これは使用貸借ではなく実質的な贈与では」と判断されたときは、親子間贈与扱いで贈与税が課せられる可能性があります。このように贈与契約ではなくても、税務署が贈与だと判断した行為を「みなし贈与」と呼びます。

弊社のみなし贈与についての相談事例だと、契約書もなしに「一生貸す」「自由に使用・処分できる」とほぼ贈与扱いでの貸し借りになっている土地が、贈与税の対象だと判断されたことがありました。

なお使用貸借関係にあった親が死亡し、その土地を相続するときは、通常通り相続税がかかります。

借地契約によって有償で土地を借りているケース

土地を有償で貸し借りをする場合は、親子間でも借地契約が結ばれます。

本来、地主である親と子どもの借地契約であっても、子どもは親へ地代や更新料などを支払わなければなりません。

しかし親子間の借地契約だと、「親が地代をゼロにしてくれた」「地代の金額を相場よりも著しく安くしてくれた」といった、親が子ども側の負担を極端に減らす契約にしている場合があります。

もし上記のような契約になると、みなし贈与や低額譲渡と税務署に判断され、「市場の適正水準の地代などとの差額分」だけ贈与税が課せられるリスクがあります。

たとえば月間の地代が50万円、支払う地代が5万円になったときは、差額の45万円が贈与税の対象です。年間だと540万円となり、贈与税64万円(特例贈与なら56万円)が課せられる可能性があります。

東京都や神奈川県など不動産の評価額や地代が高い地域だと、差額が大きい分だけ課税額も高くなるでしょう。

なお借地契約を結んだ親が亡くなったときは、親の底地を子どもが相続するため、底地の評価額に応じた相続税の納税が必要です。

借地契約を結んだとき、子どもが地代の支払いだけで権利金を払わなかったときも、権利金相当額分の贈与税が発生する可能性があります。

権利金とは、借地権の設定のために慣習的に支払うお金です。相場は「更地価格の60~90%」と言われており、数百万円程度の権利金を支払わずに済ませている場合だと、その数百万円に対して贈与税が課せられます。

地代や権利金の適正なやり取りがない場合に課税されることを、「借地権の認定課税」と呼びます。

相手から土地を贈与されたケース

貸し借りではなく、親から直接土地を贈与されたときは、土地の評価額分の贈与税がかかります。

このケースが、もっとも贈与税が高額になりやすいです。贈与税の計算の元となる土地の相続税評価額は数千万円以上になることも珍しくないうえに、贈与税の税率自体が高いからです。

たとえば相続税評価額1,000万円の土地の贈与を受けた場合、子どもには231万円(特例贈与なら177万円)が課せられます。

一応、「数年に分けて、贈与税が非課税となる110万円以下の共有持分だけを贈与し続ける」という荒業も使えないことはありません。とはいえ、贈与分の持分移転登記を毎年おこなう必要があるため、かかる司法書士費用や労力を考えると現実的ではありません。

建物からの立ち退きを要求されて断れない

建物が自分名義、土地が別人の名義だった場合、土地の名義人から建物の立ち退きを要求されるケースがあります。

「建物の名義は自分なのに、なぜ追い出されなければならないのか」と思われるかもしれませんが、土地の権利関係によっては立ち退き要請が法的に認められる可能性があります。弊社への相談事例をいくつか見ていきましょう。

| 別名義が原因で立ち退きを要請されるケース | 概要 | 弊社への相談事例 |

|---|---|---|

| 地主から使用貸借の解消を申し入れられた | ・使用貸借には借地借家法が適用されず法的保護が弱い ・使用貸借の契約期間がとくに決まっていなかったときは、地主からによる強制退去が認められる可能性が高い |

次男が親と使用貸借契約を結んで土地上の建物に住んでいたが、長男が土地を相続したタイミングで長男から家から出ていくよう要請があった |

| 相続した借地契約が定期借地権だった | 定期借地権は期間満了になれば、借地人に建物の解体と土地の返還を求める権利がある | 親から肉屋の店舗を相続したが、地主側が「仲良かった親の代で終わりにします」と、定期借地権の終了を申し出た |

| 相続した借地契約にて親が地代を滞納していた | 地代を長期間滞納していると地主との「信頼関係が破壊されている」と判断されやすく、借地契約を途中解約できる正当事由となる可能性がある | 親から借地権を相続し継続するつもりだったが、親が地代を半年以上滞納しており、地主から「あなたが立て替えなければすぐに追い出す」と警告された |

地主からの立ち退き要請を防ぐには、「親が存命の間に使用賃借や借地契約の内容を明文化しておく」「親が亡くなった後に地主となる予定の人との関係性を構築しておく」などの対策が考えられます。

なお、立ち退きについては強制退去の是非や立ち退き料の金額、借地借家法の解釈など、さまざまな部分で難しい判断が求められる事案です。もし立ち退きを要請されたときは、まずは不動産に強い弁護士への相談を推奨します。

借地契約が終了し建物を解体して土地を返還するよう求められた

親が亡くなった後、新しく土地の地主になった方から「建物を解体して土地を返してほしい」と求められるケースがあります。

たとえば親から相続した借地権付き建物が「契約満了直前の定期借地権」だった場合、相続後に新しい地主から契約満了を理由に建物の解体を要求される可能性があります。

原則として定期借地権は「契約満了をもって建物を解体し土地を返還する」という契約であるため、当然ながら地主の主張には正当性が認められるでしょう。解体費用も借地人の負担になり、数百万円の出費になります。

弊社がこれまでお受けした相談のなかには、「地主が建物の存在に気づかないまま都市開発や売却手続きを進めてしまい、直前で地主から立ち退き要請されて困っている」というケースなどがありました。

また、他にも「口約束のみで借地契約の内容を書面に残しておらず、新しい地主に代わった際に、契約内容について嘘を言っていないかと詰められた」という事例もあります。

相続のタイミングを事前に予期するのは難しいことから、上記のトラブルを完全に防ぐのは非常に難しいでしょう。考えられる対策としては、「あらかじめ地主になる予定の人と話をしておく」「建物を登記しておき地主が建物の存在を認知しやすくしておく」などが考えられます。

地主から立ち退きを要求されても、借地借家法第13条に基づく「建物買取請求権」を行使できれば、「地主が建物を時価で買い取ってください」と要求できる可能性があります。建物買取請求権を行使するには、「立ち退き要求が地主の地主都合であること」「建物が借地人名義であること」「借地契約に建物買取請求権を行使しない旨の特約がないこと(原則として定期借地権の場合のみ)」などが挙げられます。

被相続人に代わって地代の支払いを求められた

被相続人の借地権付き建物を相続した場合、借地契約も引き継ぐので、契約が続く限り相続人は地代の支払いが必要です。

もし被相続人が地代を滞納していたときは、相続人が肩代わりしなければなりません。不動産や預貯金と同じように、被相続人の未納金や借金などの債務も、相続対象になるからです。

ただし未納分を支払いたくないと「建物を売却したいから、借地契約を途中でストップしたい」と主張しても、契約解除はすぐにできません。

借地契約の途中解除は、「地主と借地人の双方が合意する」「契約内容に解約権留保特約がある」など、一定の条件を満たせなければ契約をまっとうする必要があります。

固定資産税の支払いで混乱が生じた

固定資産税は、不動産ごとに課せられる地方税です。同じ敷地内に土地・建物が存在したとしても、それぞれ別々に固定資産税が発生します。

納税義務者は各不動産の名義人で、納税額もそれぞれ別で計算されます。とはいえ別々に納税すべきという話はあくまで法的な話であり、実務上は父親などの特定の人が代表者としてまとめて支払った後、お金を徴収するケースも珍しくありません。

しかし上記のやり方だと、「長男が滞納を続けている」「土地を貸しているのだから土地の固定資産税は払いたくない」など、支払いに関して混乱が生じるリスクがあります。

とくに複雑化しやすいのが、土地の上に共有名義の建物が建っている場合です。共有名義の不動産の固定資産税は共有者全員に納税義務があるため、支払状況を管理する手間や滞納リスクが増えてしまいます。

固定資産税の支払いルールについては、あらかじめ納税義務者やその親族と話し合い、書面などに残しておくのがよいでしょう。

相続時の遺産分割の話し合いが複雑化した

土地と建物の名義が違うと、相続時の遺産分割の話し合いが複雑化するデメリットがあります。以下では、クランピーリアルエステートに寄せられた相談事例をいくつか紹介します。

- 建物の所有者である子どもが亡くなり親名義の土地が残っている状態で、不動産の使用権について名義人以外の相続人と争いになる

- 引き継いだ借地契約が顔も知らない第三者とのものだったので、地代の金額や契約期間について数か月以上揉めた

- 相続したのが名義人6人で共有する底地だったので、借地人と併せて7人での話し合いが必要になった

- 相続を機に単独名義にしようとしたものの、地主が建物を買うか借地人が底地を買うかで話がまとまらなかった

- 長女が親と使用貸借契約を結んでいた土地について、他の相続人から「これまで長女しか土地を使っていないのだから、その分の相続税も長女がすべて支払え」と要求してきた

さまざまな権利や人間関係が入り混じっている不動産ほど、相続人や共有者同士で争いになるのは仕方のないことです。権利関係が複雑化している場合は、早めに弁護士に相談するのがよいでしょう。

買主が住宅ローンを組めないなどの理由で相続不動産が売却できなかった

親から相続した不動産の相続登記をしないままだと、売却できないリスクがあります。

まず、不動産の名義が被相続人のままだと、買主が住宅ローンを決めません。被相続人名義のままだと、金融機関の住宅ローンを通過するのが困難になります。

また、不動産の売買契約は売主と売却する不動産の名義が一致しなければ、事実上売却できません。理由は次の通りです。

- 買主が所有権移転登記ができず買主名義に変更できない

- 買主から「本当に売主が持っている不動産なのか」と疑われて買ってくれない

たとえば、「親から相続した土地とマイホームを一緒に売りたい」と考えたとき、相続登記をしていないと土地だけ親名義のままです。そのままだと、土地・建物のセットで不動産を売却できません。

住宅ローン契約が複雑化した

親の土地に子どもが建物を建てる場合、住宅ローンが複雑化する可能性があります。

本来、住宅ローンを組む場合は土地と建物の両方に抵当権を設定するのが一般的です。上記のケースだと、「親の土地が子どもの住宅ローンの担保になる」という状況になります。所有する不動産を他の人のローンの担保に出す人を「物上保証人」と呼びます。

また、土地が親名義、建物が子ども名義の場合、土地部分については住宅ローン控除の対象になりません。

たとえば、「子どもがマイホームを4,000万円で新築し、3,000万円を住宅ローンとした」「親がもともと所有する資産価値2,000万円の土地の上に新築した」という場合、住宅ローン控除の対象は3,000万円のみです。

住宅ローン控除は、あくまで「ローンを組んで購入した不動産」が対象です。 親の土地を借りている場合は土地に対するローンが存在しないため、減税の恩恵は「建物分のみ」と少なくなってしまいます。

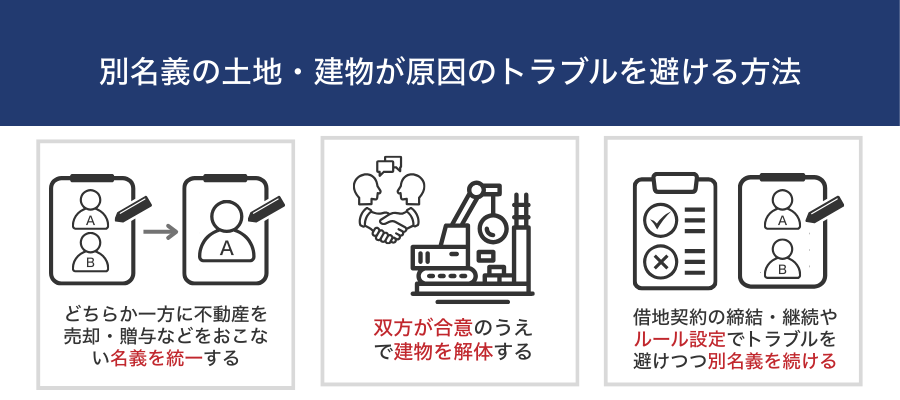

別名義の土地・建物が原因のトラブルを避ける方法

土地と建物が別名義なことによるトラブルを根本的に解決するなら、名義や建物そのものをどうにかするのが一番効果的です。

別名義の土地・建物が原因のトラブルを避ける方法は、次の通りです。

- どちらか一方に不動産を売却・贈与などをおこない名義を統一する

- 双方が合意のうえで建物を解体する

- 借地契約の締結・継続やルール設定でトラブルを避けつつ別名義を維持する

どちらか一方に不動産を売却・贈与などをおこない名義を統一する

土地・建物のどちらか一方へ所有権を移転し、名義を統一してトラブルを防ぐ方法があります。名義を統一する方法は、主に次の通りです。

- どちらか一方の名義人がもう片方へ不動産を売却する、またはもう片方が買い取る

- どちらか一方の名義人がもう片方へ不動産を贈与する、または譲り受ける

- 土地・建物を第三者などに同時に売却する

売却については、「名義が違う土地と建物を売却する方法」にて詳細を解説します。

名義を統一するときは所有権移転登記や相続登記をおこなう

名義を統一するときは、売却や贈与をした後に所有権移転登記をおこないます。相続時に被相続人の名義を変更するときは、相続登記です。

以下では、相続手続きの流れを簡単にまとめました。

| 登記の主な流れ | 詳細 |

|---|---|

| 前準備 | ・登記申請書、印鑑証明書、固定資産評価証明書などの必要書類を準備する ・相続登記の場合は遺産分割協議書や被相続人の戸籍全部事項証明書なども準備する ・行方不明者がいるときは不在者財産管理人の選任などの手続きについて準備する |

| 司法書士や弁護士へ依頼する | ・登記関係の書類作成や登記手続きを任せたいときは司法書士へ依頼する ・相続人調査や相続財産調査などを任せたいときは弁護士へ依頼する |

| 登記申請書を作成し法務局へ提出する | ・法務局へ持参、郵送、オンライン申請などで提出 ・不動産の固定資産税評価額×税率の登録免許税を支払う |

所有権移転登記は義務ではありませんが、一般的に1か月以内におこなうのが原則です。相続登記は前述の通り、3年以内の登記が義務化されています。期限内に相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があるので注意してください。

登記手続きや相続関係の調査は専門性や経験が求められるため、基本的には士業の専門家へお願いするのがよいでしょう。

双方が合意のうえで建物を解体する

双方が合意のうえで建物を解体してしまえば、自動的に名義人が土地の所有者のみになります。

「売却先が見つからない」「土地を購入する資力が足りない」「更地にして底地として貸し出す予定がある」といった場合は、建物の解体を検討してみてください。

ただし、建物を解体する場合はいくつかのリスクがあるので注意が必要です。不動産実務上、建物の解体によるトラブルで弊社がよく耳にするケースを以下で紹介します。

- 解体費が数百万円もかかったが、更地にしてもまったく売れず赤字だけを抱えることになった

- 不動産が再建築不可物件だったせいで解体後に新しい建物が建てられず、市場からの需要が大きく減ってしまった

- 何も考えずにを解体したら「住宅用地の特例」の適用外になってしまい、固定資産税が6倍になったせいでむしろ負担が大きくなった

本当に建物を解体すべきかは、必ず関係者全員で話し合い、法律違反の有無や権利関係を確認しておきましょう。また、建物を解体した後は「建物滅失登記」を忘れないようにしてください。

借地契約の締結・継続やルール設定でトラブルを避けつつ別名義を維持する

もし土地・建物の名義人それぞれが「自分名義の不動産を手放したくない」と主張するときは、借地契約や使用ルールをしっかり定めて別名義状態を継続するのも1つの手です。

お互いがトラブルを避けやすくするために、見直しておくべき内容の例は次の通りです。

- 借地契約の地代や更新料などの金銭面

- 借地契約の契約期間や更新・終了などの契約の継続について

- 固定資産税の負担割合や精算方法

- 建物の増改築や売却時の地主の承諾について

- トラブル発生時のお互いの動き方

契約内容やルールを決める際に弊社がよく助言させていただくのが、「なあなあで曖昧な部分は極力避けること」「罰則は法対応についてはとくに明確に定めること」「決まった内容は公正証書といった形で書面で残すこと」などです。

これらを意識しておくと、別名義を継続するうえで想定される問題を未然に防ぎやすくなります。

ルール関係を見直した後も、お互いに定期的な話し合いやその他コミュニケーションをおこない、関係を良好に保つのがトラブルを防ぐコツです。

とはいえ、この方法では別名義にまつわる問題を根本的に解決できるわけではありません。また、話し合いが決裂してより問題が大きくなるリスクもあります。問題を抜本的になくしたいときは、名義を統一する、または不動産自体を手放す必要があります。

名義が違う土地と建物を売却する方法

土地と建物の名義が違うときは、「第三者に土地と建物を売却して現金化する」という方法が、単純かつわかりやすい解決方法です。

土地と建物を売却するメリットは、次の通りです。

- 現金化すれば相続時などで公平に分配しやすい

- 不動産関係の管理や納税の手間から解放される

土地と建物が別名義の場合は、同時売却が基本になります。以下では、各売却方法について詳細を解説します。

土地と建物の同時売却が一番スムーズに進めやすい

別名義の土地と建物を売却するときは、同一買主へ同時売却してしまうのが一番スムーズに進めやすいです。

同一買主へ同時売却なら、買主から見ると「土地と建物を単独名義で購入すること」とほぼ同じです。そのため、土地と建物のどちらも市場価格とほぼ同じ相場での売却を期待できます。また同時売却なら、名義を統一する手間もかからない点もメリットです。

ただし同時売却は、売却方法や売却価格について、関係者全員が同意しなければ成立しません。また、買主側から「名義が2つ以上あるのはややこしい」と印象を持たれ、購入を避けられるリスクも考えられます。

同時売却の際は、関係者および買主に売却の詳細やメリットを十分に伝えることが大切になるでしょう。

名義を統一してからでもスムーズに売りやすい

土地・建物の名義人が一方の不動産の買取などをおこない、名義を統一してから売却するのも1つの手です。

単独名義にすれば、通常の不動産を同じ扱いで売却できます。これなら一般の買主や不動産会社への説明や売買交渉なども、スムーズに進められるでしょう。

名義を統一する方法は、前述した「どちらか一方に不動産を売却・贈与などをおこない名義を統一する」にて解説しています。

土地と建物を別々に売却するのはハードルが高い

同時売却や名義統一してからの売却をせずとも、土地と建物を別々の買主に売却することも可能です。

この場合だと、名義人も別々に売却活動を進めることになります。お互いの話し合いや合意を原則として必要とせず、自由に動きやすいのがメリットです。

一方で、土地と建物をそれぞれ単体で売却するのはハードルが高いのが実情です。弊社としても、基本的には同時売却または名義統一後の売却を推奨しています。理由は次の通りです。

- 買主側も土地・建物が別名義状態になるので、権利関係のトラブルのリスクを警戒される

- 同時売却などと比較して不動産単体の評価額が低くなるケースが多い

- 一方の不動産しか売れない場合、知らない第三者と同一敷地内の不動産を所有するリスクが想定される

- 一般の方からの需要が低くなる傾向にあるため、売却できるまで時間がかかる可能性がある

もし土地と建物を別々に売却するときは、複雑な権利関係があったり一般の方からの需要が低かったりする不動産でも適切に査定して買い取る「専門の買取業者」の利用がよいでしょう。

土地と建物の名義を統一するのが難しいケースと対処法

権利や共有者の状況によっては、土地と建物の名義を統一するのが難しいケースが存在します。

弊社に相談いただくケースでも、「不動産の名義について離婚予定の夫と揉めている」「他の共有者がどこにいるかわからず対応できない」など、名義を統一できず処分に困っておられる方は珍しくありません。

しかし、正しい対処や利用すべき法的手続きを知っておけば、一見複雑で難しそうでも名義が統一できる可能性があります。ここからは、以下に挙げた「土地と建物の名義を統一するのが難しいケース」と、それぞれの対処法を解説します。

- 住宅ローンの残債がある

- 親名義の土地に建物を建てているが親が認知症になった

- 名義人が所在不明で連絡が取れない

- 相続などで共有名義になっている

住宅ローンの残債がある

建物の住宅ローンを返済中の場合は、名義を統一する際に金融機関から許可を受けましょう。もし金融機関に無断で名義変更をおこなうと、違反行為として住宅ローンの一括返済や不動産差し押さえなどがおこなわれるリスクがあります。

住宅ローンを組む際には、住宅ローンの契約者の収入や勤務先、その他信用情報を厳正に審査したうえで、融資の可否や金額を決定するのが原則です。

ここで名義を無断で変更してしまうと、「審査を受けていない人に融資をしている」という状況になるため、以下のリスクが発生します。

- 「この名義人になら融資できる」という審査結果の前提が崩れてしまう

- 抵当権を行使して不動産を売ろうとした際に、権利関係が複雑になってスムーズな債権回収ができなくなる

以上の理由から、住宅ローン返済中は原則として名義変更が禁止されています。

もし金融機関からの許可が得られない場合は、「住宅ローンの残債を完済する」「住宅ローンの借り換えなどで債務者を新しい名義人に変更する」などの方法で対処できる可能性があります。

親名義の土地に建物を建てているが親が認知症になった

以前、「親の土地とマイホームの名義を統一して売却したいけど、親が認知症になって判断能力がない」といった相談をお受けしたことがあります。

もし名義変更する前に親が重度の認知症になってしまうと、いくら親が不動産の名義変更や売買に同意しても、「意思能力がないので手続きは無効」と法律上判断されてしまいます。

マイホームを売却したくても、このままでは「知らない人の土地にある家は買いたくない」と購入を敬遠される可能性が高いです。

親の認知症が進行し意思能力がないと判断された場合は、「成年後見制度」のうち法定後見制度を利用し、親の代わりに財産を管理する「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらいましょう。

ただし、法定後見制度には「選任まで時間がかかる」「名義変更や売買には裁判所の許可が必要になる」「後見人に司法書士や弁護士が選ばれると毎月報酬を支払う」といったデメリットがあります。

「親が重度の認知症になる前に対策しておきたい」という場合は、任意後見制度や家族信託の利用がよいでしょう。任意後見制度や家族信託なら、親の意思能力が認められるうちに、土地を管理する後見人を指定しておけます。

名義人が所在不明で連絡が取れない

土地・建物のどちらか一方の名義人と連絡が取れない場合、相手が所在不明だからといって、無断で名義変更することは法律で禁じられています。

しかし、「不在者財産管理人制度」を利用すれば、名義人が所在不明で連絡が取れない場合でも名義変更ができる可能性があります。

不在者財産管理人制度とは、家庭裁判所に申し立てを行い、所在不明者の代わりに財産を管理する「不在者財産管理人」を選任する手続きです。

不在者財産管理人が家庭裁判所から「権限外行為許可」を得られれば、名義変更や売買が行えるようになります。

ただし、この制度を利用するには「20万~100万円の予納金の納付」や「選任までに1~2か月以上の時間」などが必要です。選任したからといって、すぐに名義変更ができるわけではないので注意してください。

不在者財産管理人制度は、不動産を含めた所在不明者すべての財産が対象です。不動産のみを取り扱う管理人を選任する「所有者不明土地・建物の管理制度」を利用する方法もあります。

相続などで共有名義になっている

相続した不動産が共有名義だった場合、その共有名義不動産を売るには共有者全員の同意が必要だと民法第251条に定められています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

e-Gov法令検索 民法第251条

そのため、「建物の名義人は同意しているものの、土地の共有者が同意してくれない」といった事態が想定されます。共有名義不動産を売却したい場合は、「全員から同意を得られるよう話し合う」「他の共有者の共有持分を買い取って自分の単独名義にしてから売る」「自分の共有持分だけ売却する」といった方法が考えられます。

また、共有者のうち1人でも認知症や行方不明の方がいると、全員の同意が得られず売却が進みません。共有者が認知症の場合は成年後見制度・家族信託、行方不明の場合は所在等不明共有者の持分取得制度・譲渡権限付与制度などの手続きで対応しましょう。

売却方法に応じた不動産会社の選び方

土地と建物の名義が違う不動産を売却する場合は、不動産会社を利用します。不動産会社には「仲介業者」と「買取業者」があり、どちらも異なる特徴を持っています。

| 買取業者 | 仲介業者 | |

|---|---|---|

| 買主 | 業者自身 | 仲介業者を通じてマッチングした買主 |

| 売却価格 | 仲介業者より安め | 市場価格通りで交渉次第では高値で売れる可能性あり |

| 契約 | 買取業者との売買契約 | ・仲介業者との媒介契約 ・買主との売買契約 |

| 平均売却スピード | 1週間~1か月 | 3~6か月 |

| 販売活動 | 買取業者へ直接売却するので販売活動が必要ない | インターネットなどで募集広告を出すため周囲の人へ売却の事実が知られる可能性がある |

| 仲介手数料 | なし | あり |

| 向いている不動産 | 同時売却や名義統一後の不動産 | 別々での売却や借地契約・共有名義状態での売却 |

どちらに依頼すべきかは、売却したい不動産の状態や抱える問題をよく確認して判断しましょう。以下では、弊社クランピーリアルエステートが考える、土地・建物の名義が違うときの売却先選びの基準を紹介します。

同時売却・同一名義にしてからの売却なら仲介業者

仲介業者とは、不動産の販売広告、内覧対応、買主とのマッチングなどのさまざまな不動産仲介サービスを提供する会社です。

仲介業者へ依頼する際は、仲介業務の内容について定めた「媒介契約」を結びます。売買契約を結ぶのは、業者自身ではなく仲介を通じてマッチングした買主です。

同時売却や同一名義にしてからの売却は、買主から見れば通常の不動産を購入するのと同じです。つまり一般層からの需要を期待できるため、不動産仲介を通じてつながる一般の方相手でも売却しやすくなります。

また売却価格も買取業者を利用したときよりも、高くなる傾向があります。そのため、同時売却や同一名義での売却を検討する場合は、仲介業者のほうが利益を得やすいでしょう。

ただし、買主が見つからなければいつまでも売却ができません。買主が見つかるまでは、仲介だと平均3~6か月かかります。

そのため仲介業者は、急いで現金化したい人とというよりは売却に時間をかけてもよいという方向けと言えるでしょう。

別々での売却・借地契約や共有名義状態での売却なら専門の買取業者

買取業者とは、自身が顧客から不動産を直接買い取り、買い取った不動産を活用することで収益を得る会社です。買取業者は仲介業務をおこなわないので仲介手数料が発生せず、媒介契約も結びません。

売買が成立したときは、買取業者と直接売買契約を結びます。

土地・建物の別々での売却や、借地契約や共有名義状態での売却を検討する場合は、買取業者の利用を推奨します。理由は次の通りです。

- 一般の方からの需要が低い不動産でも売却を期待できる

- 底地・借地権付き建物、共有名義など複雑な権利関係にある不動産でも買取対応できる

- リフォームや修繕、清掃をしないままで買い取る「現況有姿買取」に対応できる

- 売却後の契約解除や損害賠償などのリスクを軽減する「契約不適合責任免責」での買取に対応できる

- 1週間~1か月以内のスピード対応・現金化を期待できる

- 近所の方に知られずに売却できる

- 仲介手数料がかからない

- 弁護士や司法書士と提携しているところなら共有者・地主・借地人との交渉や相続登記などもサポートしてくれる

買取業者を利用する際の注意点として、売却相場が仲介業者よりも低くなることが挙げられます。安くりがちな理由は、買取業者は不動産の査定額に「さまざまなサービスを実施するための諸経費」「現況有姿や契約不適合責任に関するリスク負担費」などが反映されるからです。

そのため、買取業者は「仲介では売却が難しい不動産」を売りたいときに利用するのがよいでしょう。

まとめ

土地と建物の名義が違う場合、税金の支払いや建物からの立ち退きなどの面でトラブルになるリスクがあります。

トラブルを避けるためには、「名義を統一する」「建物を解体する」などの方法で、別名義状態を解消するのがよいでしょう。別名義状態を継続するなら、借地契約の見直しなどで借主・貸主がうまく折り合いがつく状態にしておきます。

不動産を売却して別名義状態を解消したいときは、同じ買主への同時売却や、名義を統一してからの売却を検討してみてください。

よくある質問

共有名義の状態と何が違うのでしょうか?

建物と土地はあくまで別々の不動産を名義人と所有しておる状態であり。共有名義のように同じ不動産を複数人で持っているわけではありません。

とはいえ、「借地契約が結ばれていると建物の売却や建て替えや売却が自由にできない」と「共有者の同意がなければ売却や建て替えができない」と、双方の問題点が似ているところがあります。なお共有名義の底地など、借地契約の問題と共有名義の問題は重複するケースがあるので注意しましょう。

先に土地を購入して後から建物を建てる場合でも住宅ローンは使えますか?

土地だけを購入する段階で一般的な住宅ローンは使えませんが、代わりに「つなぎ融資」を利用できます。

また、住宅が完成する前に土地代のみを住宅ローンとして先行で借りられる「土地先行融資」も利用できる可能性があります。さらに、建築の進捗状況などに応じて、複数に分割して融資を受ける「分割実行」を利用するのも1つの手です。