離婚時に共有名義の住宅ローンはどうする?共有名義の解消方法や放置するリスクも解説

「共有名義の住宅ローンをどう処理すればいいのでしょうか」「共有名義のまま残しても大丈夫でしょうか」のように、離婚時に共有名義の住宅ローンをどうすればいいのかという相談が寄せられることもあります。

離婚時に共有名義の住宅ローンがどうなるのかは、「不動産全体を売却する」「どちらかが住み続ける」など、不動産をこれからどのように取り扱うかによって選択肢が異なります。

| 離婚後の不動産の取り扱い | 選択肢 |

|---|---|

| 住宅ローンが残る共有名義不動産を売却する場合 |

・売却して利益を分割する(アンダーローンの場合) ・金融機関と交渉して任意売却をする(オーバーローンの場合) |

| 住宅ローンが残る共有名義不動産にどちらかが住み続ける場合 |

・住宅ローンを一括返済する ・引き続きそれぞれが払い続ける ・住宅ローンを借り換える ・債務引受でローンと名義を同時に渡す |

まず、離婚に伴って不動産を売却する場合には、住宅ローンがアンダーローンかオーバーローンによって対応が変わります。もっともシンプルなのはアンダーローン状態で売却し、売却益を財産分与する方法ですが、オーバーローンの場合は任意売却など別の手段を取る必要があります。

家に住み続ける場合は、住宅ローンの共有状態を解消するのが望ましいです。一括返済で住宅ローンを完済するか、借り換えや債務引受によって単独名義に切り替える方法があります。

なお、住宅ローンだけではなく、不動産の登記上の名義についても、単独名義へ変更しておくことをおすすめします。共有名義のままにしておくことも可能ですが、以下のようなリスクがあります。

- 自分で物件を自由に活用できない

- 主債務者がローンの返済を滞らせると連帯保証人が負債を背負わなければならない

- 離婚することを金融機関に報告しないと契約違反になる

- 不動産を活用できずに放置してしまう可能性がある

- 不動産の維持費がかかる

- 離婚してもお互いの関係が切れない

- 共有者が増えて管理が難しくなる

そのため、離婚時には登記と住宅ローンの両方で共有名義を避けることが重要です。もし話し合いで解消できない場合は、共有持分だけを買取業者に売却する方法も検討しましょう。

本記事では、共有名義の住宅ローンに対して離婚時にとれる対処法や、不動産を共有名義のままにしておくリスクの他、離婚時に共有名義を解消できずにトラブルが起きてしまった事例などを紹介します。

目次

離婚時に共有名義の住宅ローンはどうするべきか

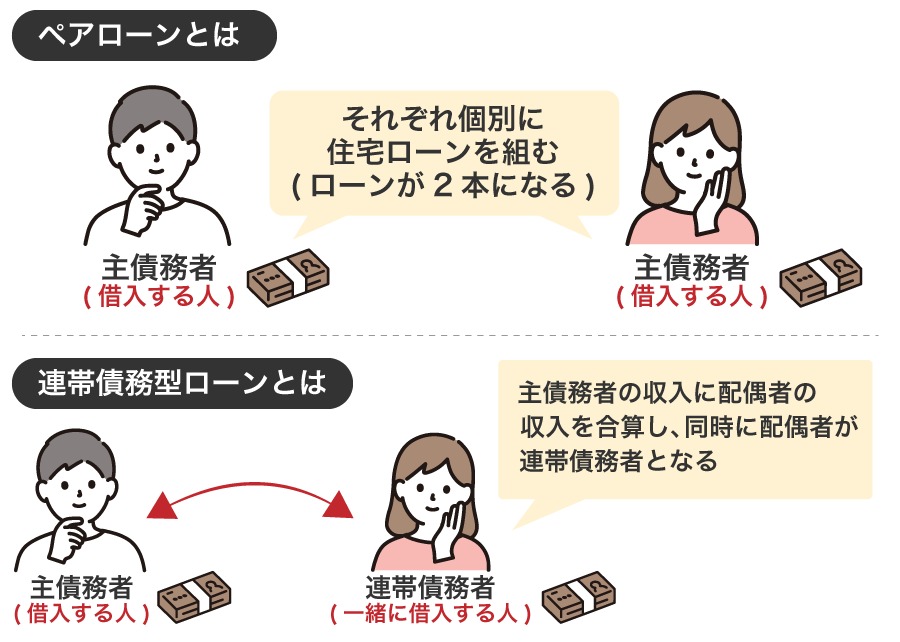

共有名義の住宅ローンとは、夫婦連名で契約する「連帯債務型ローン」を指します。夫婦双方に返済義務があるため、離婚後も支払い責任は消えません。これはペアローンや連帯保証型ローンでも同様です。

- ペアローン:夫婦それぞれが単独名義でローンを組むため、離婚後も各自のローンを返済する義務が残ります。

- 連帯保証型ローン:名義人は一方のみですが、もう一方が連帯保証人となっており、名義人が返済不能になれば保証人にも返済義務が発生します。

つまり、夫または妻の完全な単独名義でない限り、「離婚して家を出たから、ローンは支払わなくていい」ということにはなりません。

そのため、離婚時には住宅ローンについて以下のいずれかを選択する必要があります。

- 住宅ローンを完済して清算する

- 返済を続けながら家を所有し続ける

ちなみに、返済を続ける場合は、住宅ローンを借り換えて単独名義に変更する方法もあります。ただし、借り換えには金融機関の審査が必要で、収入や信用情報などの条件を満たさなければ承認されません。

共有名義の住宅ローンに対して離婚時にとれる対処法一覧

離婚時に共有名義の住宅ローンが残っている場合、まずは「共有名義不動産を売却する」「共有名義不動産にどちらかが住み続ける」のいずれかを選択する必要があります。

売却する場合は、アンダーローンか、オーバーローンかによって、選択できる対処法が異なります。どちらかが住み続ける場合も、一括返済・共有名義の継続・借り換え・債務引受と複数の選択肢があります。

以下の表では、それぞれの方法の概要と向いているケースをまとめています。まずは、全体像を把握してから、自分の状況に合った方法を検討しましょう。

| 対処法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 売却して利益を分割する(アンダーローンの場合) | 売却価格がローン残債を上回る場合に売却し、利益を共有者で分ける方法 |

・離婚後、夫婦のどちらも家に住まない場合 ・売却益を公平に分配したい場合 |

| 金融機関と交渉して任意売却をする(オーバーローンの場合) | 残債が売却価格を上回る場合、金融機関と交渉し残債を処理する方法 |

・自己資金や親の援助での完済が難しい場合 ・競売による低価格売却を避けたい場合 ・市場価格に近い金額で売却し、残債をできるだけ減らしたい場合 |

| 住宅ローンを一括返済する | 残っている住宅ローンを一括で完済する方法 |

・離婚後、夫婦のどちらかが家に住み続けたい場合 ・住宅ローンの残高がわずかな場合 ・自己資金や親の援助などで完済できる場合 |

| 引き続きそれぞれが払い続ける | 離婚後も共有名義のまま、それぞれがローン返済を続ける方法 |

・離婚後、夫婦のどちらかが家に住み続けたい場合 ・夫婦の関係性が比較的良好で、お互いに返済能力もある場合 ・共有名義を継続するリスクも承知できる場合 |

| 住宅ローンを借り換える | 単独名義の住宅ローンに借り換えて、返済を続ける方法 |

・離婚後、夫婦のどちらかが家に住み続けたい場合 ・単独名義になる人が、収入や信用情報などの条件を満たせる場合 |

| 債務引受でローンと名義を同時に渡す | 金融機関の承諾を得て、ローン債務と所有権を一方に移す方法 |

・離婚後、夫婦のどちらかが家に住み続けたい場合 ・債務を引き継ぐ人に、審査が通るだけの収入がある場合 |

離婚時に住宅ローンが残っている共有不動産を売却する場合

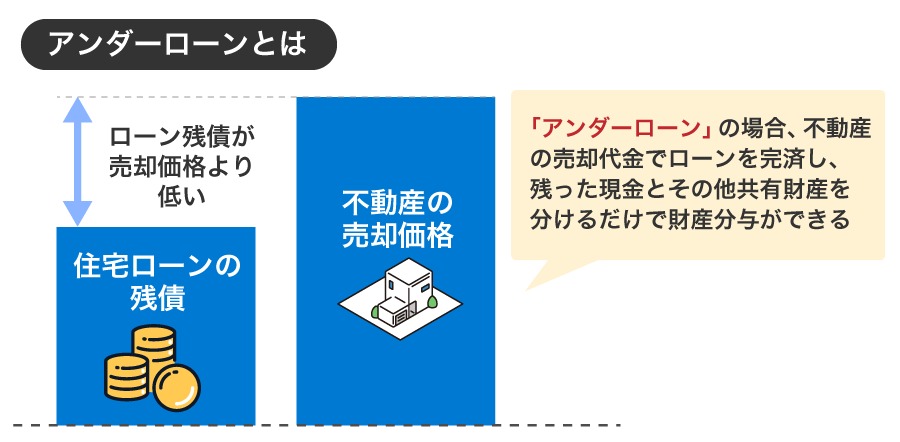

離婚時に共有名義の不動産を売却する際は、アンダーローン(住宅ローン残債<売却価格)か、オーバーローン(住宅ローン残債>売却価格)かによって売却方法が異なります。

- アンダーローンの場合:売却代金でローンを完済し、残った利益を分割する

- オーバーローンの場合:自己資金や親族の援助で差額を補填して売却する、または金融機関と交渉して任意売却を行う

アンダーローンかオーバーローンか判断できない場合は、まず不動産会社に査定を依頼して、現在の市場価格を把握しましょう。そのうえで、ローン残高と売却時の諸費用を差し引き、プラスならアンダーローン、マイナスならオーバーローンと判断できます。

アンダーローンの場合:売却して利益を分割する

アンダーローンとは、住宅ローン残債が不動産の売却価格よりも低い状態を指します。アンダーローンの例としては、住宅ローンの残債が500万円であり、離婚時の不動産の売却価格が1,000万円という場合が該当します。

この場合は、売却代金でローンを完済しても現金が手元に残るため、残った金額を共有財産として分配できます。離婚時にはこの方法が最もシンプルで、財産分与をスムーズに行えます。

・住宅の査定価格が3,000万円、ローン残高が2,000万円、諸費用が200万円の場合

・3,000万円-2,000万円-200万円=800万円

・残った800万円を夫婦で400万円ずつ分け合えば、1/2ずつの財産分与が可能

「離婚後、夫婦どちらも家に住まない場合」「売却益を公平に分配したい場合」に向いている方法です。

ただし、不動産全体を売却するため、契約や決済は離婚相手と共同で行わなければなりません。元配偶者と顔を合わせたくない場合は、不動産会社や司法書士に相談し、別日での手続きをお願いする必要があります。

具体的には、以下のような流れで進めます。

| 1.不動産会社に査定依頼 |

・複数社に依頼して市場価格を把握 ・査定額がローン残債を上回っているか確認 |

|---|---|

| 2.金融機関へ売却の連絡 | ・「売却代金で完済予定」と伝え、必要書類や手続きを確認 |

| 3.仲介契約を締結・買主探し |

・仲介業者を通じて一般市場で販売 ・買主が決まれば売買契約を締結 |

| 4.決済・ローン完済 | ・売却代金でローンを一括返済し、抵当権を抹消 |

| 5.売却益の分配 |

・手元に残った金額を夫婦で分配 ※夫婦で合意すれば、持分割合に関係なく分配可能 |

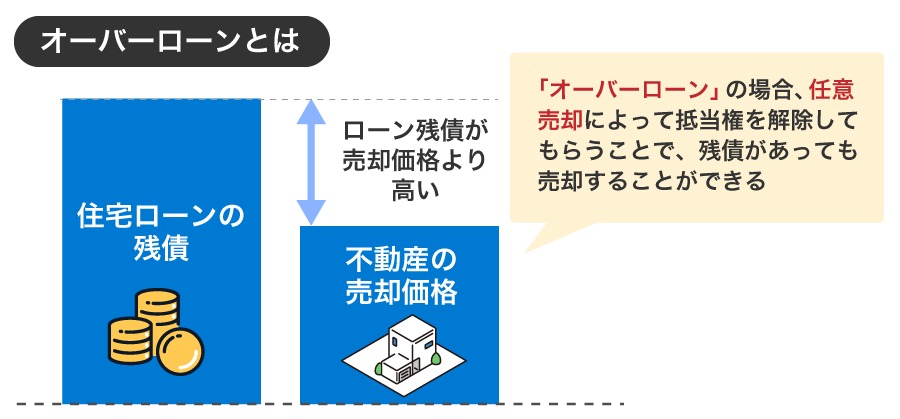

オーバーローンの場合:金融機関と交渉して任意売却をする

オーバーローンとは、住宅ローンの残高が不動産の売却価格よりも多い状態を指します。

こうしたケースでは、売却代金だけではローンを完済できないため、たとえ夫婦の間で売却に合意しても自由に手放すことはできません。これには、不動産には金融機関が「抵当権」を設定していることが関わります。

抵当権とは、返済が滞ったときに金融機関が不動産を優先的に処分し、貸したお金を回収するための仕組みです。ローンを完済しない限りこの抵当権は外れないため、結果として不動産を売却して新しい所有者へ引き渡すことができないのです。

オーバーローンの場合の選択肢は以下の2つです。

| 対処法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 自己資金で完済 | 売却価格とローン残高の差額を、自己資金や親族の援助で補い、金融機関の承諾を得て売却する方法 |

・差額が少額の場合 ・自己資金や親の援助で、差額を補える場合 |

| 任意売却 | 金融機関からの合意を得て不動産を売却する方法。売却後に残った住宅ローンは、名義人が返済する。強制的に不動産が売却される競売よりも、市場価格に近い水準で売却できる |

・自己資金や親の援助での完済が難しい場合 ・競売による低価格売却を避けたい場合 ・市場価格に近い金額で売却し、残債をできるだけ減らしたい場合 |

自己資金や親の援助での住宅ローン完済が難しい場合は、任意売却を検討します。ただし、任意売却には、以下のような注意点があります。

- 金融機関の同意が必須:残債と市場価格の差が大きすぎると、同意が得られないことがある

- 共有者・連帯保証人の同意が必要:夫婦のどちらかが反対すると成立しない

- 税金滞納による差押えがある場合は不可:固定資産税などを滞納して差押えが入っている場合は、事前に全額納付する必要がある

任意売却を行うと、住宅ローン完済からおおむね5年間は「事故情報」として記録が残り、その間は新たなローン契約やクレジットカードの作成が難しくなります。

こうしたデメリットがあるため、任意売却は今後の返済が困難な状況で、「競売による低価格売却を避けたい場合」「市場価格に近い金額で売却し、残債をできるだけ減らしたい場合」などに検討される方法です。

参考:任意売却のご相談は一般社団法人 全日本任意売却支援協会へ

離婚時に住宅ローンが残っている共有不動産にどちらかが住み続ける場合

離婚後もどちらか一方が家に住み続ける場合は、登記や住宅ローンを共有名義のまま放置せず、住む人の単独名義に変更するのが望ましいです。共有名義のままでは、将来売却や活用がしづらくなったり、住宅ローンの契約条件に違反してしまったりするおそれがあります。

離婚時に住宅ローンが残っている共有名義不動産にどちらかが住み続ける場合は、以下の4つの選択肢があります。

- 住宅ローンを一括返済する

- 引き続きそれぞれが払い続ける

- 住宅ローンを借り換える

- 債務引受でローンと名義を同時に渡す

それぞれの概要や注意点などについて詳しく解説します。

住宅ローンを一括返済する

共有名義の住宅ローンを一括で返済すれば、ローン契約は解消され、離婚後に債務責任に関するトラブルが発生する心配はありません。返済後は、登記も居住者の単独名義に変更できるため、不動産の売却や活用の際にも相手の同意を得る必要がなくなります。

ただし、一括返済には注意点もあります。金融機関や契約内容によって異なりますが、一般的に残高の約1%程度の繰上げ返済手数料が発生します。また、残債が多い場合は、一度に返済資金を用意することが難しいため、現実的ではないケースもあります。

一方で、住宅ローンの残高が少ない場合は、貯蓄を取り崩したり、親族から資金援助を受けたりして資金を確保しやすく、一括返済がしやすい傾向にあります。そのため、残債が少なく、資金の目途が立っている場合には、もっともシンプルで確実な方法といえるでしょう。

引き続きそれぞれが払い続ける

共有名義の住宅ローンを解消せず、離婚後も双方がそれぞれの負担分を払い続ける方法です。現状の契約をそのまま継続するため、特別な手続きは不要ですが、将来的なリスクが大きい選択肢です。

「主債務者がローンの返済を滞らせると連帯保証人が負債を背負わなければならない」で詳しく解説しますが、一方の返済が滞れば、もう一方に支払い義務が発生する可能性があります。

離婚後は相手の返済状況を把握することが難しく、滞納が長期間続いていた場合、突然一括返済を求められることもあります。さらに、登記上も共有名義のままであれば、家に住んでいなくても固定資産税の支払い義務が発生し、思わぬ出費や金銭トラブルに発展することもあります。

また、この方法を選ぶと、ローンや固定資産税、将来的な売却や活用の際に相手と連絡を取り続ける必要があり、精神的な負担も残ります。

総じて、離婚後に住宅ローンや登記を共有名義のままにしておくことは、将来的なトラブルの可能性が高く、あまりおすすめできない方法です。

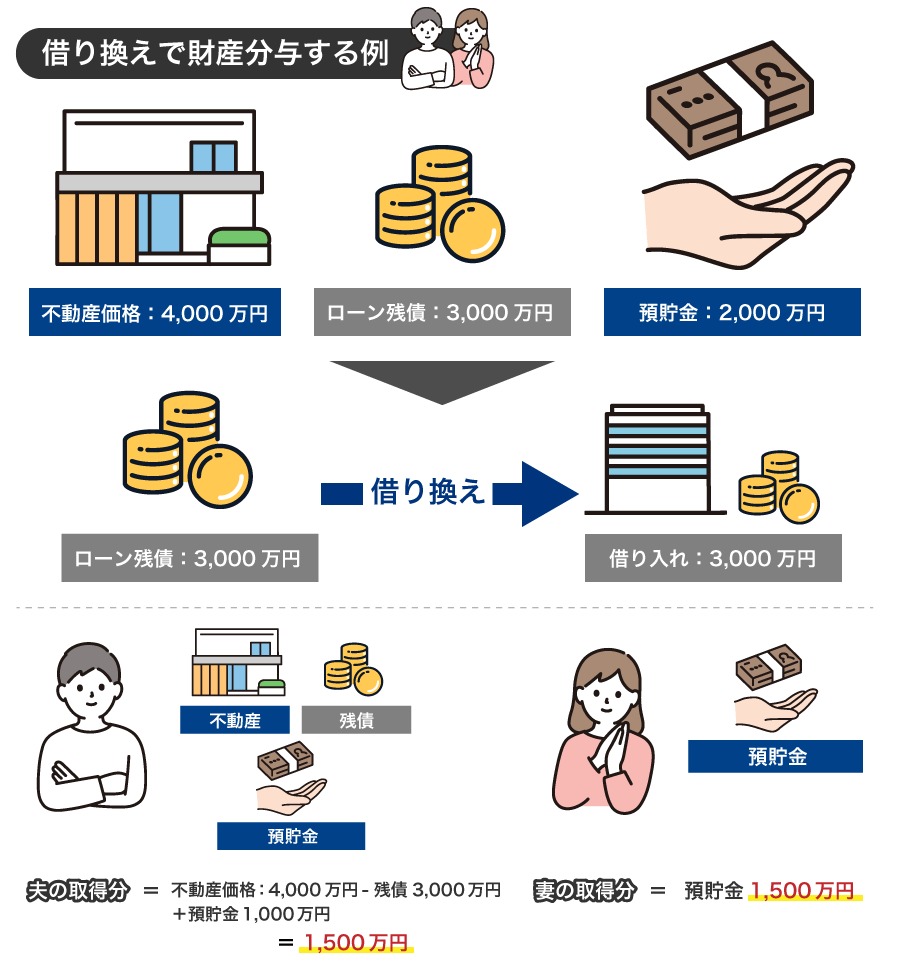

住宅ローンを借り換える

離婚後も家に住み続ける場合は、住む人が他の金融機関から新たにローンを借りて、現在の住宅ローンを完済する「借り換え」を行うのも1つの手です。借り換えを行えば、登記も住宅ローンも、住む人の単独名義に変更できます。

借り換えで財産分与をする際の具体例は、以下のとおりです。

■条件

不動産価格:4,000万円

住宅ローン残債:3,000万円

預貯金:2,000万円

■財産分与の方法

・夫が3,000万円のローンを借り換え、不動産を取得して残債を引き受ける

・不動産取得分=4,000万円(価格)-3,000万円(ローン)=1,000万円

・財産分与では、この1,000万円の取得分を考慮し、夫婦で財産を1/2ずつに分ける

■財産分与の分配例

夫:不動産1,000万円分 + 預貯金500万円 = 合計1,500万円

妻:預貯金1,500万円

借り換えは名義を一本化できますが、新たなローン契約となるため審査があります。収入や返済能力、信用情報などの条件を満たす必要があり、条件によっては借り換えができないこともあります。

また、借り換えには融資手数料や登記費用などの諸経費がかかるため、それらも含めて財産分与の金額を検討しましょう。

債務引受でローンと名義を同時に渡す

債務引受とは、現在ローンを返済している人の代わりに、別の人がその返済義務を引き継ぐことです。

離婚でどちらかが家に住み続ける場合、債務引受を行えば、不動産の登記名義と住宅ローンの名義を同時に住む人へ移せます。例えば、共有名義の家に夫が住み続けるケースでは、妻の持分とローン返済義務を夫がまとめて引き受けることで、共有名義を解消できます。

債務引受を行う場合の流れは、以下のとおりです。

- 金融機関へ相談:債務引受を希望する旨を伝え、可能かどうか確認します。

- 審査:ローンを引き受ける人の収入・勤務先・信用情報などをもとに審査されます。

- 承認後に名義変更:許可が下りれば、不動産の登記名義と住宅ローン契約の両方を単独名義に変更します。

ただし、金融機関によってはそもそも債務引受を認めていない場合や、収入・信用情報の条件を満たせず審査に落ちることもあります。さらに、手続きには司法書士報酬や登記費用などの諸費用も発生します。

債務引受は、安定した収入と信用力があり、共有名義を早期に解消したい人に向いています。特に、ローンを一本化して返済管理を明確にしたい場合や、財産分与で不動産を単独取得したい場合に有効です。

ただし、審査のハードルは高いため、早い段階で金融機関に相談し、実現可能かを確認しておくことが大切です。

離婚時に不動産を共有名義のままにしておく7つのリスク

離婚時に、住宅ローンも登記も共有名義になっている場合は、早めに共有状態を解消することをおすすめします。

共有名義を解消せずに放置することには、以下のようなリスクがあります。

- 自分で物件を自由に活用できない

- 主債務者がローンの返済を滞らせると連帯保証人が負債を背負わなければならない

- 離婚することを金融機関に報告しないと契約違反になる

- 不動産を活用できずに放置してしまう可能性がある

- 不動産の維持費がかかる

- 離婚してもお互いの関係が切れない

- 共有者が増えて管理が難しくなる

それぞれのリスクについて、詳しく解説します。

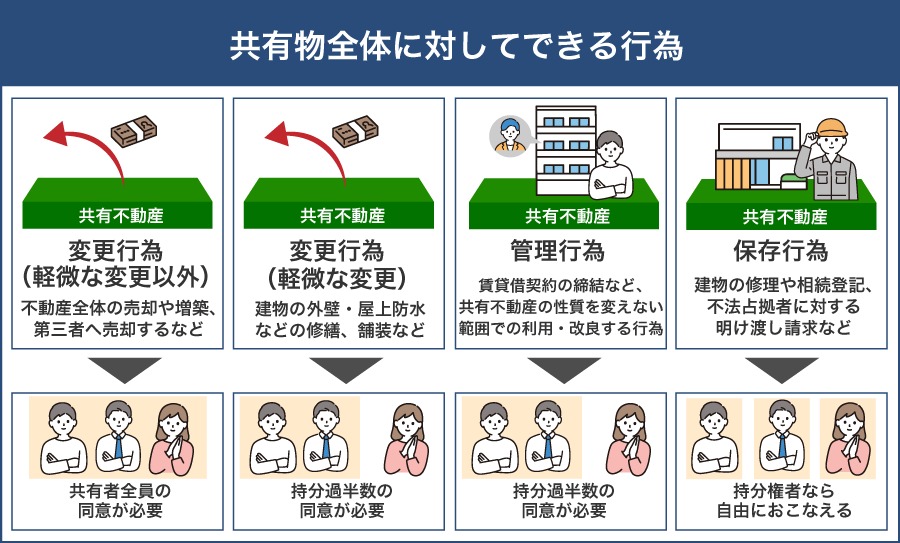

自分で物件を自由に活用できない

共有名義の不動産は、自分の判断だけでは売却・賃貸・リフォームなどの大きな決定ができません。行える範囲は法律で明確に定められており、内容によっては必ず全共有者の同意が必要です。

離婚後に元配偶者と連絡が取れない、意見が合わない場合、活用や売却が事実上不可能になるケースもあります。

| 行為 | 内容 | 具体例 | 行為の範囲 |

|---|---|---|---|

| 変更行為 (軽微な変更以外) |

共有物の管理の範囲を超えてその性質を変える行為 | ・共有建物の増改築 ・共有建物を取り壊す ・共有名義不動産全体を第三者に売却する ・共有不増産全体に担保権(抵当権等)を設定する |

共有者全員の同意が必要 |

| 変更行為 (軽微な変更) |

形状(外観、構造等)や効用(機能や用途など)の著しい変更を伴わない行為 | ・建物の外壁・屋上防水などの修繕 ・砂利道のアスファルト舗装 |

各共有者の持分価格に従い、過半数で決定 |

| 管理行為 | 共有物の性質を変えない範囲内で、その利用や改良を目的とする行為 | ・共有名義不動産の賃貸 ・共有建物の改装 ・共有宅地の整地 |

各共有者の持分価格に従い、過半数で決定 |

| 保存行為 | 共有物の現状を維持するための行為 | ・不法占拠者への明け渡し請求 ・不動産の修理や修繕 ・法定相続登記 ・無権利者名義の抹消登記請求 ・地役権設定登記請求 |

各共有者が単独でできる |

民法第251条は、共有者の1人が単独で不動産を売却・処分することを禁止しています。さらに第252条では、賃貸契約や建物の改装といった管理行為には、持分割合の過半数の同意が必要と規定されています。

仮に、夫婦がそれぞれ1/2ずつの持分を持つ共有名義不動産の場合は、どちらか一方が過半数を占めることができません。そのため、売却やリフォームはもちろん、賃貸契約や担保設定なども、必ず元配偶者の同意が必要です。

意見が対立すれば、不動産は事実上動かせない「塩漬け状態」となり、固定資産税や維持費だけがかかり続けます。結果として、資産が「負債」に変わるリスクがあります。

こうしたリスクを避けるためには、離婚時に早めに共有名義を解消することが重要です。

なお、長期間共有名義の状態を放置した場合、離婚後、共有者(元配偶者)が行方不明で連絡が取れなくなるケースがあります。この場合、裁判所の許可を得られれば、単独で不動産の売却や取り壊しが可能です。

ただし、この手続きには時間と費用がかかるため、離婚時点で共有名義を解消しておく方が、将来のトラブルや負担を大きく減らせます。

主債務者がローンの返済を滞らせると連帯保証人が負債を背負わなければならない

共有名義の住宅ローンを離婚後も継続すると、相手の返済状況によって負債を背負うリスクがあります。

連帯債務型ローンやペアローン、連帯保証型ローンの場合、相手が返済を滞らせれば、残りのローンをすべて請求される可能性があります。さらに、一括返済ができなければ、不動産は差し押さえられ、競売で処分されます。競売では市場より安く売却されることが多く、住み続けることもできません。

以下は、契約形態ごとの特徴と離婚後のリスクです。

| 契約形態 | 特徴 | 離婚後のリスク |

|---|---|---|

| 連帯債務型ローン |

夫妻のどちらか一方が主債務者、他方が連帯債務者となって組む住宅ローン。 夫婦双方が支払い責任を負う。 |

相手が滞納すると、残額の一括返済を求められる可能性がある。 |

| ペアローン |

夫婦それぞれが単独名義で組む住宅ローン。 互いが連帯保証人になるのが一般的。 |

相手の返済が滞ると、連帯保証人として全額返済を求められる可能性がある。 |

| 連帯保証型ローン | 一方が債務者、もう一方が連帯保証人となって組む住宅ローン。 | 債務者が滞納すると、連帯保証人が全額返済義務を負う可能性がある。 |

こうしたリスクを避けるには、離婚時に共有名義を解消し、住宅ローンと不動産の名義をいずれか一方に統一することが重要です。単独名義にすれば、相手の返済状況に左右されず、資産を確実に守れます。

離婚することを金融機関に報告しないと契約違反になる

ペアローンや連帯債務型ローンなどの住宅ローン契約では、契約者全員がその物件に居住していることを条件としているケースが多いです。そのため、残債のある状態で夫婦の一方が金融機関に無断で退去すると、契約違反とみなされる可能性があります。

契約違反が発覚すると、金融機関から住宅ローンの残債を一括返済するよう請求されるリスクがあります。発覚のきっかけとしては、不正融資防止のための住宅使用状況調査などが挙げられます。

また、金融機関の承諾を得ずに登記名義を一方の単独名義に変更する行為も契約違反となり、同様に一括返済を求められる可能性があります。

こうした事態を避けるため、離婚時には必ず住宅ローンの借入先金融機関に「夫婦のどちらかが住まなくなること」を報告し、必要な手続きや条件変更について相談しましょう。

なお、一括返済を求められた場合は、以下の方法で対応できる可能性があります。

- 親族からの資金援助による完済

- 他の金融機関でのローン借り換えによる完済

- 連帯債務や連帯保証人を別の保証人や物的担保に変更

いずれにせよ、早期に金融機関へ相談することが重要です。

不動産を活用できずに放置してしまう可能性がある

離婚後も不動産を共有名義のままにしておくと、売却や賃貸などの活用が滞るリスクがあります。 共有名義の物件を活用・処分するには、共有者の同意が必要です。そのため、自分が売却や賃貸を希望しても、相手が反対すれば実現できません。

弊社に寄せられるご相談でも、「共有者の同意が得られず、物件を売ることも貸すこともできない」というケースは少なくありません。離婚後は夫婦が別々に暮らすのが一般的で、円満な協力関係を維持しながら物件を管理・活用することは難しいのが現実です。

結果として、不動産が長期間放置され、固定資産税や維持費だけがかかる「負担だけの資産」になってしまうリスクもあります。こうした事態を避けるためにも、離婚時には共有名義を解消し、どちらか一方の単独名義に変更しておくことが重要です。

不動産の維持費がかかる

共有名義不動産では、固定資産税や修繕・管理などの維持費は、持分割合に応じて各共有者が負担します。固定資産税の納税通知書は代表者(多くは実際の使用者)に届きますが、代表者が立て替えて納付した場合、他の共有者に持分割合分の精算を請求できます。

また、建物は築年数の経過に伴い修繕・リフォーム費用が増え、管理を業者に委託していれば管理費や(マンションなら)修繕積立金も発生します。物件を実際に使用していない共有者であっても、これらの費用負担義務は免れません。

実際に弊社へのご相談でも「住んでいないのに固定資産税や維持費だけ請求される」という声は少なくありません。こうした無駄な出費や将来のトラブルを抑えるためにも、離婚時に共有名義を解消し、売却や一方の単独名義への変更などで整理しておくことを検討しましょう。

離婚してもお互いの関係が切れない

共有名義のままだと、離婚後も物件に関する連絡や確認が必要になる場面が残り、完全に距離を取りにくくなることがあります。以下のように、日々の細かな判断から大きな手続きまで、相手の意向を確かめる機会が生まれやすいためです。

- 合意が必要な手続きがある:売却や抵当権の設定、大きなリフォームなどは、単独では行えない

- 日常の管理でも相談が発生する:賃貸条件の見直しや更新、管理委託の変更、修繕のタイミングなどで話し合いが必要になる

- 合意形成に時間がかかる:売り時を逃す、修繕が後回しになって資産価値が下がるリスクがある

- 心理的な負担がある:小さな事項でも連絡・協議が続くため、感情的ストレスや時間的コストが積み重なる

- 紛争化のリスクがある:意見対立が長期化すると、使用料請求や共有物分割の法的手続きへ発展するおそれがある

離婚後の生活を穏やかに進めるためにも、離婚時に売却や単独名義への変更を行い、共有関係を整理しておくことをおすすめします。

共有者が増えて管理が難しくなる

共有名義のままにしておくと、時間の経過とともに持ち主が増え、連絡や合意形成、各種手続きの負担が大きくなります。相続が発生するたびに持分は配偶者や子どもへ引き継がれ、再婚や二次相続を経るほど関係者は増加します。弊社でも、相続を重ねた結果「10人以上で共有している物件」を扱った事例があります。

以下のように、面識のない人同士が共有者になることもあり得ます。

離婚後、元夫が再婚して子どもが生まれたとします。その後、元夫が亡くなると、その配偶者と子どもが元夫の持分を相続します。結果として、元妻は面識のない人たちと同じ不動産を共有することになります。

共有者が増えると、実務では次のような場面で調整が難航します。

- 売却・解体・抵当権設定などの大きな変更: 共有者全員の同意が必要で、1人でも反対すれば進められません。

- 賃貸条件の変更や修繕などの日常管理:原則、持分の過半数で決められますが、人数が多いほど話し合いに時間がかかります。

所在不明の共有者がいる場合:裁判所を通じて進める方法はありますが、申立や期間、費用の負担が発生します。

このように共有者が増えることで、売却の機会を逃したり、管理が滞ったりするリスクが高まります。離婚の段階で単独名義への変更や売却によって、共有関係を整理しておくことが望ましいです。

自分の共有持分だけなら住宅ローンが残っていても売却は可能

離婚後、相手との関わりを減らしたい、または単独名義への変更に同意が得られない場合は、自分が持っている「共有持分」だけを第三者に売却し、共有状態から抜け出す方法があります。

共有持分とは、一つの不動産を複数人で所有しているときに、それぞれが持っている所有割合のことです。自分の持分は自分の財産なので、原則として他の共有者の同意を得ずに売却できます。

ただし、不動産に住宅ローンの抵当権が付いている場合は注意が必要です。抵当権付きのまま売却することは可能ですが、買い手は限られ、価格も下がりやすくなります。抵当権を外して売る場合は、金融機関と協議して売却代金で残債を完済するなどの調整が必要です。

一般的な不動産会社では共有持分の買取を行わないことが多いですが、共有持分専門の買取業者なら、こうした案件にも対応できます。

共有持分専門の買取業者に依頼する主なメリットは、次のとおりです。

- 元配偶者と顔を合わせずに売却できる

- 売却後の共有者対応は業者が引き継ぐ

- 最短数日から1週間程度で現金化できる

- 契約不適合責任(売却後の不具合責任)を免責にできる

- 仲介手数料がかからない

- 広告や内見が不要で、周囲に知られにくい

- 登記や書類手続きは業者が代行する

住宅ローンが残っていても、残債が少なければ買取可能な場合があります。売却を検討する際は、まず現状と条件を確認することが大切です。

また、財産分与が終わる前の持分売却は要注意です。例えば、時価5,000万円の不動産(夫90%・妻10%)で、夫が90%を先に売却した場合、財産分与は原則半分ずつが基準となるため、夫は妻に不足分2,000万円を現金で支払う必要が生じます。持分売却は、財産分与の内容を確定させてから進めるのが安全です。

離婚時に共有名義を解消できずにトラブルが起きてしまった事例

離婚後も不動産を共有名義のままにしておくと、売却や名義変更、活用の際に必ず相手の同意が必要になります。関係が良好なうちは大きな問題にならなくても、時間の経過とともに連絡が取りづらくなる、相手の生活環境や人間関係の変化によって話し合いが難航するケースは少なくありません。

弊社でも、共有名義不動産に関するさまざまなトラブルのご相談が寄せられます。ここでは、弊社が実際に相談を受けた以下の5つのトラブル事例を紹介します。

- 離婚から8年経っても共有名義を解消できなかったケース

- 離婚から15年以上放置され、連帯債務が残ったままだったケース

- 離婚協議中の配偶者が共有者で話し合いが進まなかったケース

- 元配偶者が居住し続け、協議が進まなかったケース

- 関係悪化で連絡が取れず、土地の共有持分整理が進まなかったケース

トラブル事例1.離婚から8年経っても共有名義を解消できなかったケース

離婚後に共有名義を解消しないまま年月が経つと、相手との関係が切れず、思わぬトラブルや売却の行き詰まりにつながることがあります。特に、相手が物件に住み続けている場合、管理費や修繕費などは支払われていても、売却の話が進まないケースは少なくありません。

以下の事例も、口頭では売却に同意を得られたものの、その後は連絡が途絶え、自力での解決が困難になったケースです。

【概要】

8年前に離婚した元夫とマンション(コスモ町屋パークフォルム)を共有名義で所有していたご相談者様。元夫が物件に住み続け、管理費や修繕積立金などの維持費を負担していました。売却を打診した際は「売ってもいい」との返事があったものの、その後は話が進まず、ついには連絡すら取れなくなってしまいました。

【トラブルのポイント】

・共有名義のまま離婚し、時間が経過してしまった

・相手が物件に居住しており、管理費等を支払っていたため現状維持が続いた

・売却合意が口頭では得られたが、実務が進まず連絡不能になった

・持分を手放して関係を完全に断ちたいが、自力での売却が難しい

ご相談から1ヵ月で、現況のままご依頼者様の共有持分を500万円で売却することになりました。これにより、ご依頼者様は元夫との共有関係を完全に解消し、今後の連絡・調整負担から解放されました。

トラブル事例2.離婚から15年以上放置され、連帯債務が残ったままだったケース

離婚時に共有名義を解消せず、財産分与の取り決めも行わないまま長期間が経過すると、法的にも心理的にも大きな負担が残ることがあります。特に住宅ローンの連帯債務が残っている場合、相手方が返済を滞らせれば自分に返済義務が及ぶため、放置は大きなリスクです。

以下の事例は、離婚から15年以上が経過しても共有関係とローン負担が残り続けたケースです。

【概要】

15年以上前に離婚した元夫と、大阪市西淀川区のマンションを共有名義で所有していたご相談者様。離婚時に財産分与の取り決めはなく、元夫が家族と一緒に居住し続けていました。売主様は室内の状況も分からず、さらに住宅ローンの連帯債務が残っていたため、経済的・精神的な負担を抱えていました。

【トラブルのポイント】

・共有名義のまま15年以上が経過してしまった

・相手が現地に居住しており、室内の状態も不明である

・住宅ローンの連帯債務が残っており、返済リスクがある

・自分では売却や処分の手続きを進められない

今回のケースでは、現地の調査と金融機関との条件確認を行ったうえで、ご依頼者様の共有持分2分の1は、住宅ローンの債務負担付きで300万円の買取となりました。

これにより、ご依頼者様は長年続いた共有関係とローンの連帯債務から解放され、今後の不安や負担を解消することができました。

トラブル事例3.離婚協議中の配偶者が共有者で話し合いが進まなかったケース

離婚時に共有名義を解消しないまま協議が長引くと、感情面の対立や意思疎通の難しさから手続きが進まず、売却や名義整理が滞ることがあります。

以下の事例では、配偶者の生活状況や人間関係の複雑さが大きく影響し、自力での解決が困難となっていました。

【概要】

大阪府吹田市豊津町の土地を、売主様・配偶者・義父の3名で共有していました。離婚協議中の売主様は、自分の持分だけを売却し、早期に共有状態を解消したいと希望されていました。

しかし、現地には配偶者が居住しており、アルコール依存が強く冷静な話し合いが難しい状況。弁護士を通して調停を進めていたものの、合意形成が進まないまま時間だけが経過していました。

【トラブルのポイント】

・離婚協議が長期化し、共有状態が継続している

・配偶者の生活状況が原因で交渉が難しい

・弁護士を立てても調停が進まない

・持分だけでも現金化して関係を整理したいが、通常の仲介では買い手がつかない

今回のケースでは、現地調査と権利関係の確認を行い、共有持分3分の1を1,200万円で売却することになりました。ご相談から19日で現金化を実現し、売主様は共有状態から離脱することができました。

トラブル事例4.元配偶者が居住し続け、協議が進まなかったケース

離婚後も共有名義のまま放置してしまうと、相手が居住し続けることで売却の話が進まないケースがあります。特に、感情的な対立や意思疎通の困難さがある場合、弁護士を通じた交渉でも進展せず、時間だけが経過してしまうことも少なくありません。

以下の事例も、共有名義の長期化による負担を抱えていたケースです。

【概要】

ご相談者様は元配偶者と不動産を2分の1ずつ所有。離婚を機に自分の持分を手放したいと考えていましたが、物件には元配偶者が居住しており、売却についての協議が難航していました。弁護士を通じて交渉を続けても合意形成が進まず、精神的な負担が大きくなっていました。

【トラブルのポイント】

・離婚後も共有名義を解消せず、相手が住み続けている

・協議が長引き、弁護士を介しても進展しない

・自分の持分だけでも現金化して関係を整理したいが、通常の売却は難しい

今回のケースでは、権利関係の確認と物件の現況調査のもと、共有持分2分の1は900万円での売却に至りました。これにより、ご依頼者様は長引く協議から解放され、共有関係を完全に終了させることができました。

トラブル事例5.関係悪化で連絡が取れず、土地の共有持分整理が進まなかったケース

離婚後も共有名義のまま土地を所有していると、相手との関係が悪化した場合、連絡すら困難になり、名義整理や売却が長期間進まないことがあります。以下の事例は、まさにその典型的なケースでした。

【概要】

ご相談者様は、離婚後も元配偶者と土地を2分の1ずつ共有していましたが、関係が悪化し、直接の連絡がほとんど取れない状態が続いていました。売却や持分整理の話し合いもできず、自分の持分をどう処分するか悩んでおられました。

【トラブルのポイント】

・共有名義のまま離婚し、関係悪化で交渉ができない

・相手が話し合いに応じず、売却の目処が立たない

・土地の活用も売却もできず、共有状態が長期化している

今回のケースでは、共有持分2分の1は1,100万円での売却に至り、ご依頼者様は共有関係から解放されました。これにより、長年の精神的負担を軽減し、今後の生活設計を立てやすくなりました。

離婚時に共有不動産の名義変更をする際にかかる税金

離婚に伴って共有名義不動産の名義を変更する場合、状況によって以下のような税金がかかる可能性があります。

| 税金の種類 | 概要 | 計算方法 |

|---|---|---|

| 譲渡所得税 | 不動産の譲渡益に対して課税される税金 | ・短期譲渡所得(所有期間5年以下):譲渡所得×39.63% ・長期譲渡所得(所有期間5年超):譲渡所得×20.315% |

| 登録免許税 | 不動産の登記にかかる税金 | 不動産評価額 × 0.2% |

それぞれの税金について、詳しく解説します。

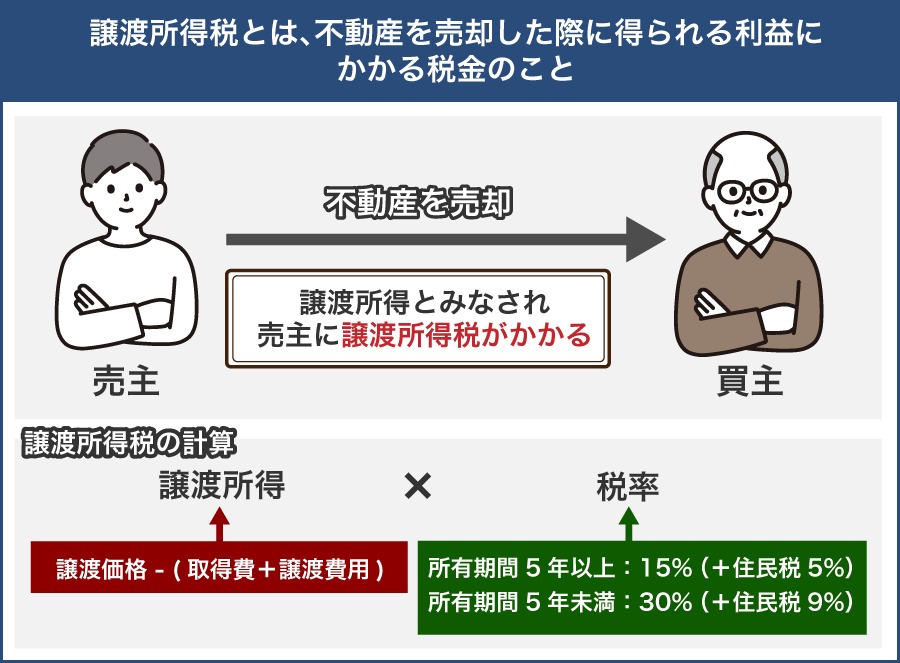

利益が出た場合にかかる「譲渡所得税」

譲渡所得税とは、不動産の譲渡によって得た利益(譲渡所得)に課税される税金です。売却価格が購入時の価格(取得費)よりも高く、その差額が利益となった場合、その利益に対して課税されます。

また、離婚に伴う財産分与で現金を受け取らない場合でも、分与の内容が公平な範囲を大きく超える場合や、譲渡によって利益が発生する場合には、譲渡所得税がかかる可能性があります。

譲渡所得は、以下の計算式で求められます。

譲渡所得=譲渡評価額 -(取得費+譲渡費用)

取得費:不動産を購入した際にかかった代金・手数料・登記費用など

譲渡費用:売却や譲渡に直接かかった費用(仲介手数料・測量費・建物解体費など)

譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合は、譲渡所得税はかかりません。例えば、5年前に夫婦共有で5,000万円の住宅を購入し、財産分与で妻名義に変更する際の評価額が4,000万円であれば利益はなく、課税対象外となります。

一方で、財産分与であっても、譲渡する不動産の評価額が取得費を大きく上回る場合や、本来の分与割合を超えて高額な財産を渡す場合、または不動産の譲渡と引き換えに多額の現金や債務免除を受け取る場合などは、実質的に利益が生じたとみなされ、譲渡所得税が発生します。

つまり、離婚時の財産分与だからといって必ず非課税になるわけではなく、評価額や分与内容によっては課税される可能性があるため、事前に試算し、税理士などの専門家に相談することが重要です。

譲渡所得税は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つを合算したものです。財産の所有期間の長さにより以下の2つに分けられ、税率が異なります。

| 譲渡所得の種類 | 所有期間 | 税率 |

|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 所有期間が5年以下 | 39.63% |

| 長期譲渡所得 | 所有期間が5年超 | 20.315% |

譲渡所得税の具体的な計算例をあげてみましょう。

【結婚期間中に購入した共有名義の土地を財産分与で妻名義に変更する場合】

■条件

・購入時価格:4,500万円

・財産分与で名義変更したときの時価:5,200万円

・譲渡時にかかった費用:200万円

・不動産の所有期間:8年

■譲渡所得

譲渡所得=5,200万円-(4,500万円+200万円)=500万円

■譲渡所得税

500万円の譲渡所得があるため、譲渡所得税が課税されます。所有期間が5年を超えるため長期譲渡所得となり、次のように計算します。

500万円×20.315%=101万5,750円

なお、マイホーム(居住用財産)を売却する場合、所定の要件を満たせば3,000万円の特別控除の特例を受けられます。売却益が3,000万円以内なら税金が発生しないため、特例を適用できるかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。

登記の名義変更の際に必ず課税される「登録免許税」

離婚に伴い共有名義不動産の名義変更を行う場合、登録免許税が発生します。登録免許税とは、登記簿上の名義を変更する際に課される国税で、財産分与や売買、贈与など登記の原因を問わず発生します。

登録免許税は、以下の式で計算します。

登録免許税=不動産評価額×2%

不動産評価額:毎年4〜5月頃に市区町村から送付される「固定資産評価証明書」や「固定資産税評価通知書」に記載されています。

登録免許税の計算例は、以下のとおりです

【不動産評価額が3,500万円の住宅を、夫から妻へ財産分与によって名義変更する場合】

3,500万円 × 2% = 70万円

⇒登録免許税は70万円

登録免許税法第3条では、登記を受ける者(=名義を新たに取得する側)に登録免許税を納める義務があると定められています。

(納税義務者)

第三条 登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

引用元 e-Gov法令検索 登録免許税法第3条

ただし、これはあくまで「法律上の納税義務者」を定めたものであり、実際に誰が税額を負担するかは当事者間の合意で決めることが可能です。離婚協議書や公正証書で「登録免許税は分与する側が全額負担する」あるいは「夫婦で半分ずつ負担する」などと取り決めておけば、その合意内容に沿って費用分担できます。

例えば、離婚後に夫の持分を妻に移して妻が単独名義にする場合、法律上は妻が登録免許税を納める義務を負います。しかし、協議で合意していれば、夫が全額負担したり、妻と夫で按分して負担したりすることも可能です。

まとめ

離婚時に不動産を共有名義のままにしておくと、自由に売却や活用ができなかったり、相続などで共有者が増えて管理が複雑になったりと、多くのリスクを抱えることになります。さらに、住宅ローンが残っている場合は、相手の返済が滞れば自分も債務を負う危険があります。

そのため、離婚時には登記や住宅ローンを含め、共有状態を解消して単独名義にすることが望ましいです。もっとも一般的で公平な方法は不動産を売却し、売却益を夫婦で分け合う形で財産分与を行うことです。これにより、対立や揉め事を避けやすくなります。

ただし、住宅ローンがオーバーローン(売却額より残債が多い状態)の場合は、金融機関の承諾を得て任意売却を行う必要があります。また、売却益で返済しきれなかった残債は引き続き支払わなければなりません。

一方、夫婦の一方が住み続ける場合は、住宅ローンの一括返済・借り換え・債務引受などによって共有状態を解消します。もし離婚相手との話し合いがまとまらず解消が困難な場合は、共有持分の買取を専門とする業者に依頼する方法もあります。専門業者であれば、ローン残額や条件によっては持分のみをスムーズに買い取ってもらえる可能性があります。

いずれの場合も、状況や希望に応じた方法を選び、離婚時には必ず共有名義を解消することが将来のトラブル防止につながります。

参考:任意売却後の残債は免除される?住宅ローンが0円にならないときは支払いが続く?|一般社団法人 住宅ローン問題解決支援機構

よくある質問

通常、離婚による財産分与で不動産を取得しても、不動産取得税や贈与税はかかりません。これは、財産分与が夫婦の共有財産を公平に分ける手続きとされているためです。

ただし、以下のような場合は課税される可能性があります。

- 分与された不動産の価値が、相手方に渡すべき適正な割合を大きく超えている場合

- 離婚を装って、贈与税や相続税の負担を避ける目的があると判断される場合

つまり、公平な財産分与の範囲を超えると課税対象になる可能性があるため、評価額や分け方には注意が必要です。

離婚時は共有名義不動産を売却した方が良いですか?

状況によりますが、多くの場合は売却して共有名義を解消する方法が望ましいといえます。売却すれば現金化して平等に分けられるため、将来のトラブルを防ぎやすくなります。

離婚時に共有名義不動産を売却するメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

・固定資産税や住宅ローンの返済義務から解放される ・売却価格が高ければ、新生活の資金を確保できる ・離婚後、どちらかが住宅ローンを滞納するリスクを回避できる ・将来、相続時に共有名義不動産を巡ってもめる心配がなくなる |

・売却額がローン残高より少ない場合(オーバーローン)は、残債も財産分与の対象になる ・夫婦双方が引っ越しを伴うため、その費用と労力が必要 ・引っ越しによって生活環境が変わり、子どもがいる場合は学校や通勤に影響が出ることもある |

売却は現金化による公平な分与と将来のトラブル回避につながりますが、オーバーローンや生活環境の変化といったデメリットもあります。ローン残高や市場価格、今後の生活設計を踏まえ、不動産売却・持分売却・住み続ける場合の名義変更など複数の選択肢を比較したうえで判断することが大切です。