共有持分の処分マニュアル!処分方法・売却相場・トラブルの予防策など専門家が解説

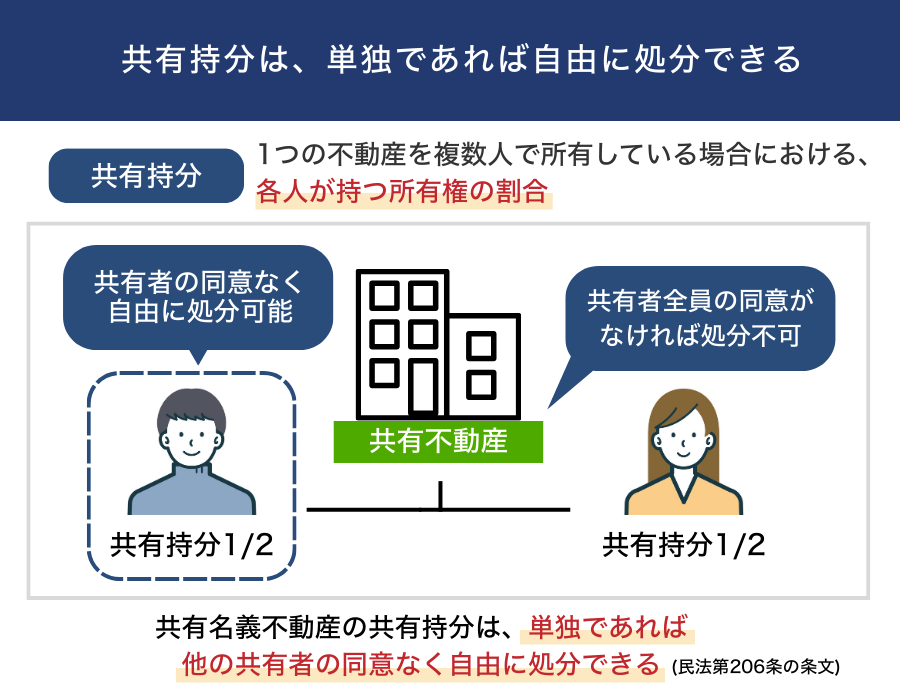

共有持分とは、複数人で所有する「共有名義不動産」における、名義人それぞれが法的に保有する所有権の割合です。

所有権とは言っても、共有持分はあくまで対象不動産における一部の権利にしか過ぎません。共有持分を持っていたとしても、他の共有者の同意がなければ不動産全体の売却・活用などには制限がかかります。

加えて、持分割合に応じた維持管理費・税金の支払いも必要です。当社クランピーリアルエステートでも、共有者同士の意見対立・トラブルに巻き込まれてしまうケースもご相談としてよく寄せられています。

このような背景から、「共有持分をさっさと処分して、共有状態から抜け出したい」と希望する共有者も少なくありません。

結論を言えば、自己持分は民法第206条により、他の共有者の同意なく自由に処分することが可能です。共有名義不動産全体の処分には共有者全員の同意が必要な点を考慮すると、共有持分単独だけの処分のほうが手続きをスムーズに進めやすいメリットがあります。

共有持分の処分方法は、主に売却、贈与、放棄の3つです。

| 共有持分の処分方法 | 概要 |

|---|---|

| 売却 | 買主と売主が売買契約を締結すれば成立。共有持分の売却益を得られるメリットがある。他の共有者への売却相場の目安は「市場価格×持分割合」、第三者への売却相場は「市場価格×持分割合1/2~1/3」。 |

| 贈与 | 贈与者・受贈者が贈与契約を締結すれば成立。相手が購入代金を準備する必要がないため、売却よりスムーズに成立する可能性あり。受贈者側に贈与税などが発生。 |

| 放棄 | 共有持分の所有者の意思表示のみで成立。放棄した共有持分は、実務上他の共有者の共有持分割合に応じて帰属するのが一般的。受贈者側に贈与税などが発生。 |

共有持分を売却で処分したいときは、共有持分専門の買取業者の利用がおすすめです。専門の買取業者なら、一般の市場では需要が著しく低い共有持分でも、積極的に買い取ってくれる可能性が高いです。買取業者としての経験や共有持分の活用ノウハウなどを基に、共有持分を適正価格で査定してくれます。

本記事では、「共有持分の処分のマニュアル」として、共有持分の処分における民法上の扱い方、処分方法それぞれのメリット・デメリット、共有持分関連のトラブル例、処分以外での共有名義解消方法などを解説します。

目次

共有持分だけなら単独で自由に処分できる権利が民法で認められている

共有名義不動産の共有持分は、単独であれば他の共有者の同意なく自由に処分できます。自己持分は民法第206条の条文に基づき、自己持分の範囲において使用・収益・処分できると規定されているためです。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

自己持分を処分できれば、共有名義不動産の共有者ではなくなります。

いくら他の共有者から反対されようとも、自己持分だけならあなたの意思だけで処分が可能です。「他の共有者と関係性が悪いので、処分を妨害されるのでは…」と心配する必要はありません。維持管理費や税金の負担をしたくない、共有者同士の争いに巻き込まれたくないといった人は、共有持分単独での処分を検討するとよいでしょう。

共有不動産全体の処分には共有者全員の同意が必要になる

民法第251条では、下記のように定められています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

e-Gov法令検索 民法第251条

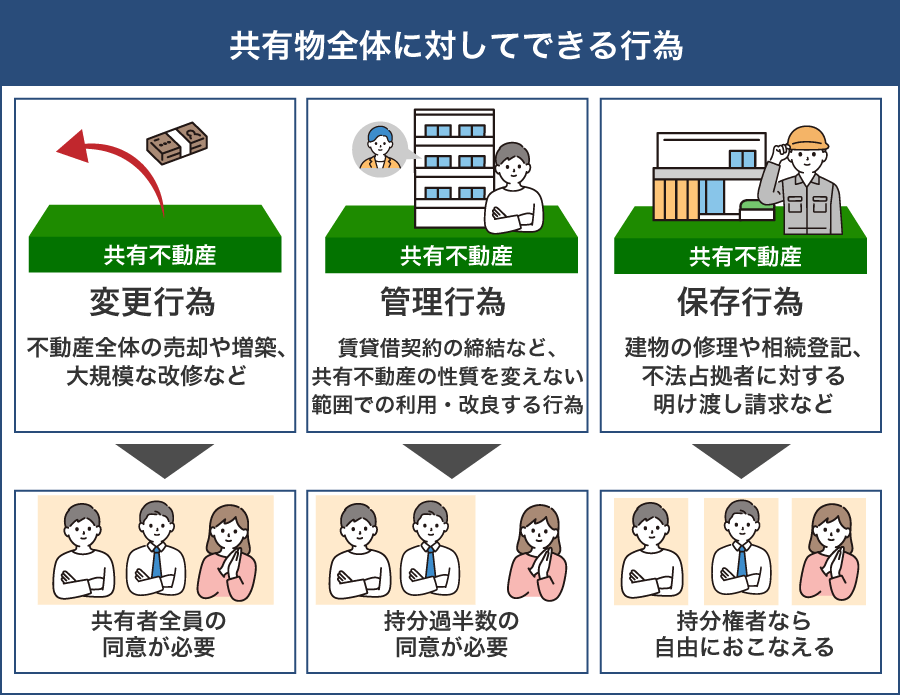

民法第251条における変更行為とは、共有物の主要な収益構造、性質、形状、用途などに根本的な変更を加える行為です。不動産における変更行為の具体例は、主に次の通りです。

- 売却などの処分

- 贈与

- 増改築

- 取り壊し

- 抵当権の設定

- 長期賃貸借契約の締結(3年以上が目安)

- 大規模なリフォーム(間取り変更、壁の取り壊しなど)

- 農地を駐車場として貸し出すといった不動産の用途の変更

共有名義不動産全体の処分も変更行為に該当するため、共有者全員の同意が必要になります。

そのため、あなたが共有名義不動産を丸ごと処分したいと思っても、他の共有者が1人でも反対すれば実施できません。逆に言えば、あなたが共有名義不動産全体を処分したいと思ったとしても、他の共有者全員の同意を取ったうえで進めなければ違法行為となります。

他の共有者全員の同意を得るには、原則として直接交渉するしかありません。交渉には、個人同士で話し合ったり、共有物分割請求を起こして協議の場を設けたりする方法が挙げられます。

交渉で話がまとまらないときは、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判決や和解をもって解決を目指します。共有物分割請求については、記事内共有持分を処分する以外に不動産の共有状態を解消する方法をご覧ください。

なお、他にも共有者の同意が必要な共有名義不動産への行為として、「管理行為」が挙げられます。管理行為をおこなうには、他の共有者が持つ持分割合の過半数の同意が必要です。軽微なリフォームや短期賃貸借契約などが該当します。また、不法占拠者への明け渡し請求や修繕などの「保存行為」であれば、共有者の同意なく単独でおこなえます。

つまり、あなたが共有名義不動産に手を加えたいと思ったとき、一定の行為なら全員の同意を得ずとも実施できる可能性があります。「自由に活用できないなら処分したい」という人でも、実は管理行為・保存行為として実施できる可能性があるため、一度確認してみてください。

共有持分を処分する方法

共有持分を単独で処分する主な方法として、売却・贈与・放棄の3つが挙げられます。いずれの方法にもメリット・デメリットが存在するため、自分に合う処分方法を選ぶことが大切です。

以下では、共有持分を処分する方法として以下のカテゴリに分けて解説します。

| 共有持分を処分する方法 | 概要・向いているケース |

|---|---|

| 共有持分を他の共有者に売却する | ・同じ不動産の共有者へ売却 ・できる限り高く売りたい、他の共有者の購入意思が強いなど |

| 共有持分を第三者に売却する | ・買取業者や投資家などの第三者へ売却 ・トラブルなく売りたい、スピーディーに売りたいなど |

| 共有持分を贈与する | ・他の共有者や第三者へ無償で譲渡 ・譲渡先に購入資金の負担を与えたくない、自分の意思で贈与先を選びたいなど |

| 共有持分を放棄する | ・放棄手続きをおこない他の共有者全員へそれぞれ帰属 ・他の共有者の同意や契約手続きなしで処分したい、処分時のトラブルを回避したいなど |

結論から申しますと、トラブルが少なく現金が手元に入る点で考えると、共有持分を処分するなら売却がおすすめです。売却なら売却益という明確な対価を得られるうえに、相手に贈与税が発生することもないため、トラブルを未然に防げる可能性が上がるからです。

一方で売却には、売却先が見つからない、相手の経済力に左右されるといったリスクも存在します。そのため、共有持分の売却が難しいときは、贈与や放棄での処分を検討してみてください。

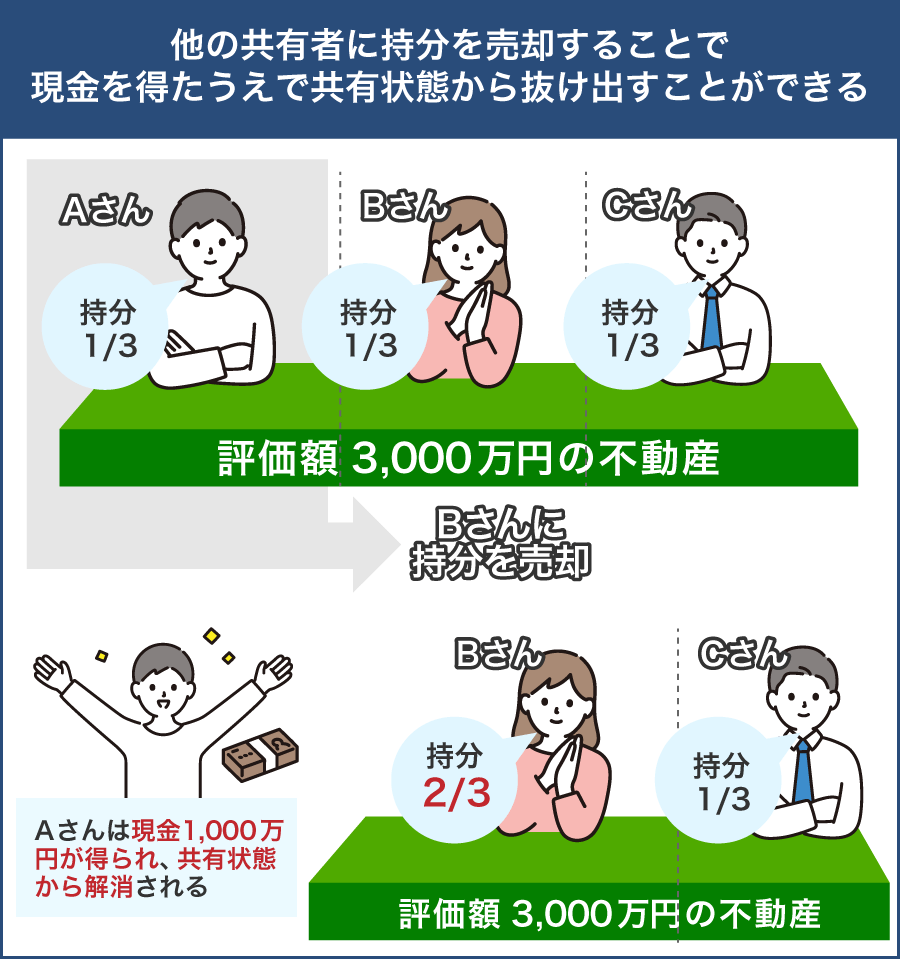

共有持分を他の共有者に売却する

共有持分の主な売却先の1つに、同じ共有名義不動産の共有者が挙げられます。

まず前提としてお話するのは、共有持分は通常物件と異なり、一般個人への売却が難しいという点です。共有持分は、購入したからといって自由に活用できるわけではありません。

むしろ、他の共有者との各種調整に加えて、活用を制限されたまま維持管理費や税金の支払いが必要となります。さらに、共有持分は金融機関の融資対象外であるケースが多いです。共有持分購入時には住宅ローンが使えない可能性が高いことも、購入を難しくしています。

これらの背景から共有持分単体は、一般個人からは購入をほぼ敬遠されると言って差し支えないでしょう。

ただし、売却先が他の共有者なら話は別です。他の共有者の場合、共有持分を購入することに以下のメリットがあるからです。

- 購入して共有持分割合が増えれば共有名義不動産への影響力が高まる

- 自分以外の共有者から共有持分をすべて買い取れば単独名義にして自由に活用・処分ができる

- 早めに買い取っておくことで共有者の一部に部外者が入ったり共有者同士の争いが発生したりするリスクを抑えやすい

たとえば、5人の共有者がそれぞれ1/5ずつの共有持分を持っている場合、そのうち2人から共有持分を買い取って3/5と過半数とすれば、管理行為を自分のみで意思で実施できます。すべての共有持分を買い取れれば、当該共有名義不動産の売却・建て替え・収益化なども自由です。

そのため他の共有者への共有持分売却は、一般個人よりも高額売却が期待しやすくなります。また、売却先となる相手を探す労力をわざわざ割く必要がなくなる点もメリットです。

ただし、他の共有者に共有持分を買い取る意思がなければ成立しません。

たとえ買い取る意思があっても、実際に売却できるかは、相手の経済力や提示する買取条件などに左右されます。他の共有者が兄弟や親族などの近しい関係性の場合、相場よりも著しく低い価格で売却を求められるリスクもあるので注意が必要です。

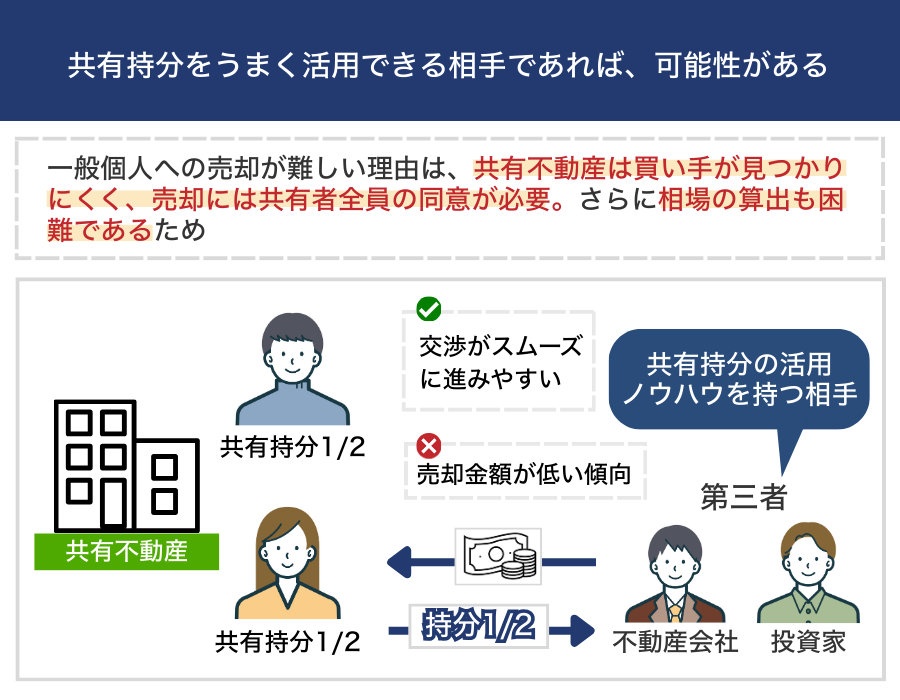

共有持分を第三者に売却する

共有持分は、第三者の一般個人への売却は難しいものの、第三者が不動産会社や投資家といった「共有持分の活用ノウハウを持つ相手」なら売却できる可能性があります。

<買い取った後の共有持分の活用例>

- 不動産会社:共有持分を買い取った後、他の共有者の共有持分買取や不動産全体の売却について交渉する

- 投資家:共有者となり、共有名義不動産の活用・売却について話し合う、転売する、家賃請求するといった方法で収益化を狙う

始めから買取意思が強い不動産会社や投資家相手への売却なら、交渉がスムーズに進みやすいというメリットがあります。

一方で、他の共有者への売却よりも、売却金額が低い傾向があるというデメリットも存在します。また、共有持分を買い取ってくれる不動産会社や投資家を探す労力がかかる点にも注意が必要です。

なお、不動産会社のなかには、共有持分の買取を専門におこなう業者も存在します。共有持分専門の買取業者については、記事内共有持分の処分に困っている場合は専門の買取業者に相談するをご覧ください。

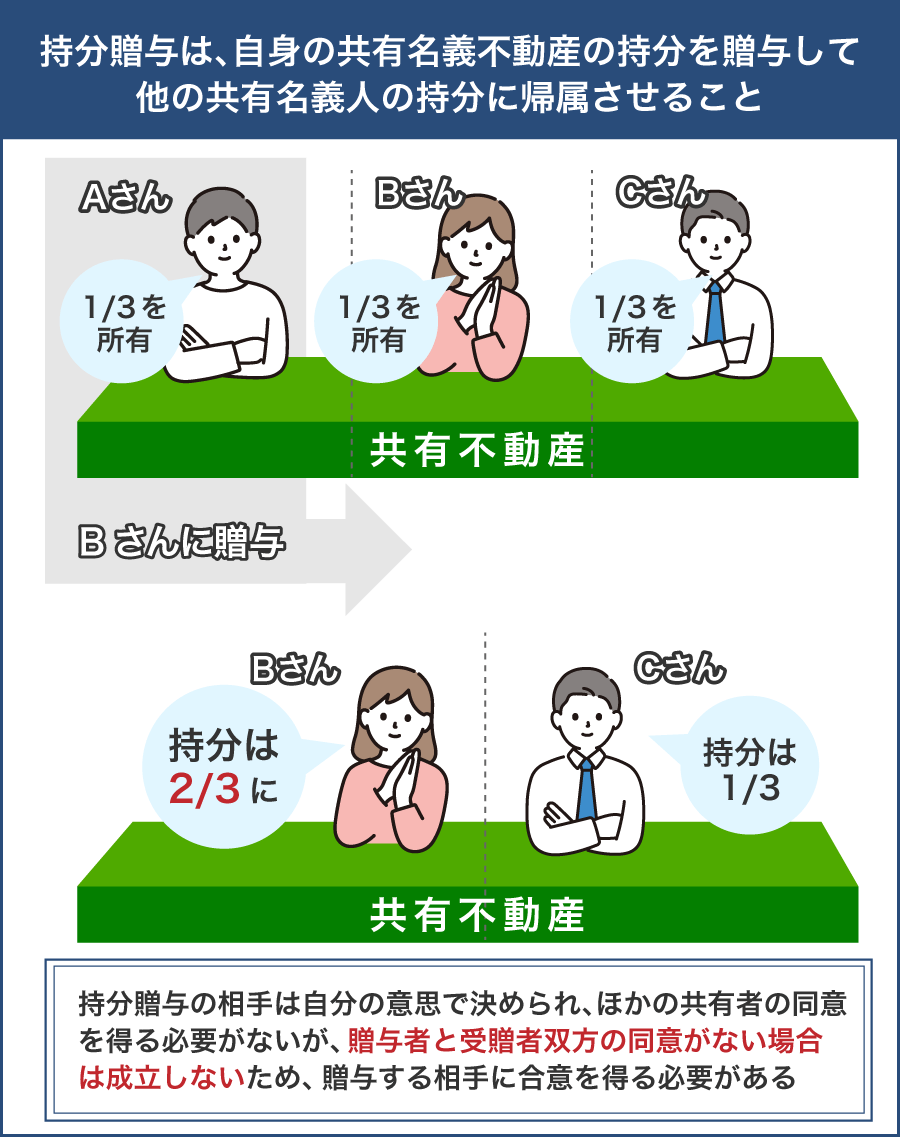

共有持分を贈与する

共有持分を他の共有者や第三者へ贈与すれば、受贈者が共有持分の所有権を取得し、贈与者は共有状態から抜け出すことができます。

共有持分の贈与は、他の不動産と同じく、民法第549条における「当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」という契約です。

(贈与)

第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索 民法第549条

共有持分を贈与で処分するメリット・デメリットは、次の通りです。

| 贈与で処分するメリット | 贈与で処分するデメリット |

|---|---|

| ・相手に購入資金の準備を求める必要がない ・贈与者と受贈者の同意のみで契約が成立する ・贈与先を自分の意思で選びやすい ・生前贈与による相続税対策がやりやすい |

・売却益がない ・受贈者側に贈与税や不動産取得税が課税される ・相手の受贈の意思がなければ共有持分を手放せない |

上記でとくに注意したいのは、贈与者ではなく受贈者に贈与税の納税義務が課せられる点です。たとえば、評価額500万円の共有持分を贈与すると、受贈者には55万5,000円の贈与税が発生します(暦年課税・一般贈与財産)。

<贈与税の計算>

(贈与額500万円-基礎控除110万円)✕贈与税率20%-控除額25万円=55万5,000円

主な贈与先は、他の共有者や家族・親族が一般的です。トラブルを防ぐには、税負担や管理責任について事前に十分な説明と同意を得ることが重要です

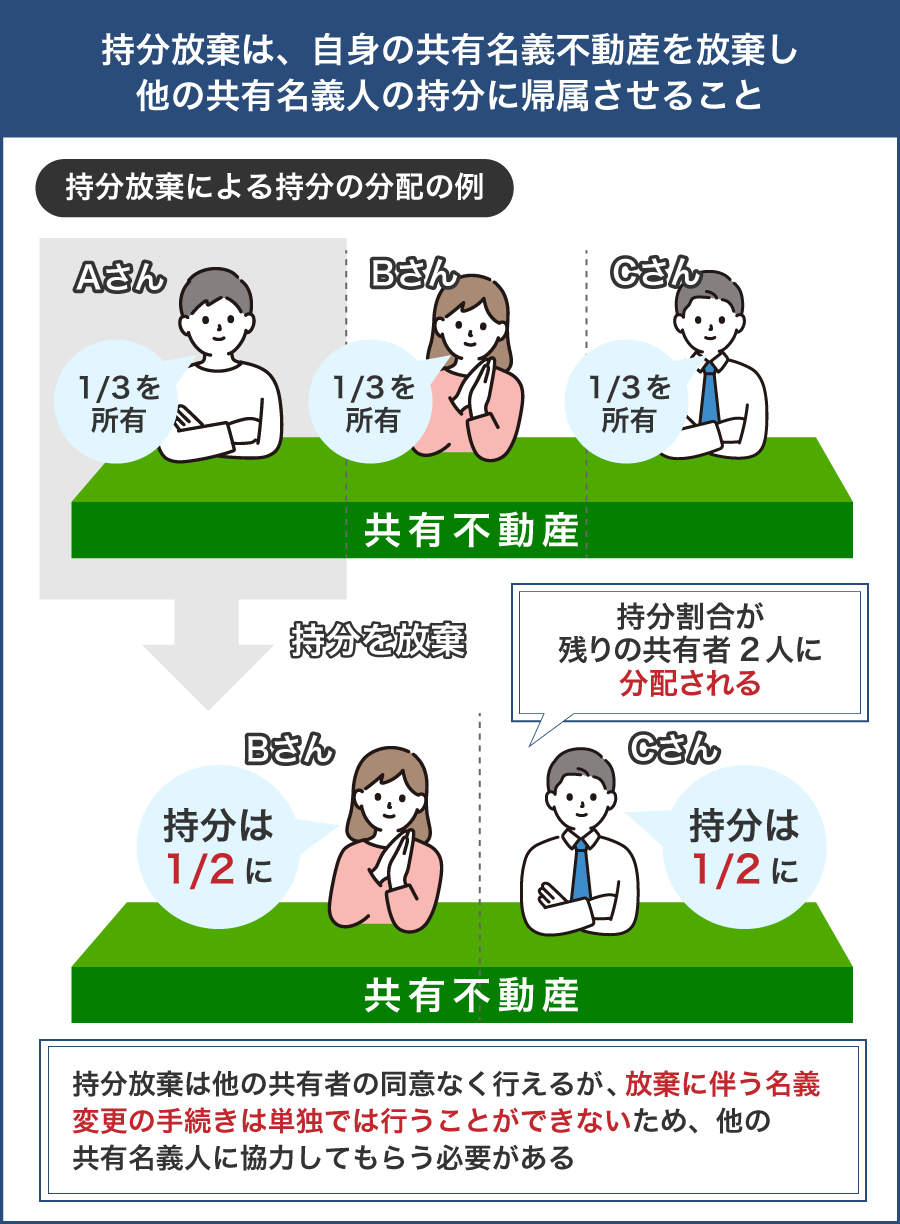

共有持分を放棄する

共有持分の放棄とは、民法第255条に基づき、自分の共有持分を他の共有者へ帰属させることです。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

e-Gov法令検索 民法第255条

放棄という言葉が使われていますが、実務上の扱いは贈与と同じとするのが一般的です。ただし、共有者の同意や贈与先などに違いがあります。以下では、共有持分の放棄と贈与を比較しました。

| 放棄 | 贈与 | |

|---|---|---|

| 処分先 | ・他の共有者全員へ帰属 ・分配割合は共有持分割合に応じておこなうのが原則だが法的な決まりはない |

|

| 他の共有者の同意 | 他の共有者への意思表示のみで同意は必要なし | 贈与者と受贈者の契約上の合意 |

| 課税される可能性がある主な税金 | 贈与税 | 贈与税 |

| 共有持分移転登記の申請 | 他の共有者との共同申請 | 贈与者と受贈者での申請 |

| 分配割合の決め方 | 必ずすべての共有持分を放棄 | 贈与者と受贈者で合意した割合を贈与 |

| 売却時の取得費の計算 | 取得時期・取得費の引き継ぎはなし | 取得時期・取得費の引き継ぎあり |

放棄による共有持分の処分の大きなメリットは、他の共有者の同意が必要ない点です。他の共有者へ放棄の意思表示をすれば、同意の有り無しに関係なく共有持分を手放せます。「とにかく共有持分を早く処分したい」という人に、放棄は向いていると言えるでしょう。

ただし、放棄後の共有持分に関する登記手続きは他の共有者との共同申請になるため、放棄手続きを完全に1人で完結させることはできません。本人確認書類の準備といった、登記手続きの協力を依頼する必要があります。

なお共同申請に協力してもらえない場合は、「登記引取請求訴訟」を裁判所に提起し認められることで、単独での登記申請が可能となります。

共有持分の処分に困っている場合は専門の買取業者に相談する

共有持分の処分について、「他の共有者とできる限りかかわらずに手放したい」「贈与や放棄は避けたいけど売却先が見つからない」とお困りの場合は、共有持分専門の買取業者へ相談してみてください。

専門の買取業者へ相談するメリットは、主に次の通りです。

- 他の共有者への対応を買取業者に任せられる

- 契約不適合責任に問われない

- 他の業者から断られた共有持分も売却に期待できる

- 数日〜1週間程度で現金化できる

- 不動産仲介業者とは違い仲介手数料がかからない

他の共有者への対応を買取業者に任せられる

専門の買取業者を利用して共有持分を売却すれば、売却後における他の共有者への対応を買取業者へ任せられます。

先述の通り、共有持分の売却には他の共有者の同意が必要ありません。しかし、気持ちの面で納得できない共有者は珍しくなく、勝手に売却したことに対して他の共有者が執拗なクレームをおこなうトラブルがよくあります。

そこで買取業者へ売却して所有権を手放しておけば、執拗なクレームやその他共有者にまつわる対応を、買取業者に一任できます。共有持分専門の買取業者なら他の共有者への説明・調整をしてくれるため、売主自身の心理的・時間的負担を大幅に軽減できます。

共有持分専門の買取業者のなかには、売却後のトラブルに備えたアフターフォローをおこなうところもあります。ただし、対応範囲や費用は業者により異なりますので、事前の確認が重要です。

法律問題に強い買取業者なら、共有物分割請求や明け渡し請求訴訟などの裁判手続きへの対応も可能です。相続・借地(底地)・再建築不可など別の権利関係のトラブルが存在しても、併せて適切に対処できます。

実際に当社には、共有者同士の争いが発生している不動産や相続が絡む権利問題について仲介し、スムーズな買取につなげた実績がいくつも存在します。共有物分割請求や明け渡し請求訴訟などの裁判手続きのサポートもお任せください。

「他の共有者のなかにトラブルメーカーがいる」という場合は、買取後のトラブル対応を任せられる買取業者を利用して共有持分を処分することも検討してみてください。

契約不適合責任に問われない

共有持分を始めとする訳あり物件を買取業者に売却する際には、実務上、売買契約に「契約不適合責任の免責」が盛り込まれるのが原則です。

契約不適合責任とは、売買契約などで引き渡された目的物の種類、品質、数量が契約内容と適合しないときに、売主が買主に対して責任を負う規定です。民法第562条~564条にて定められています。

契約不適合責任の具体例は、次の通りです。

| 契約不適合責任として売主が問われるもの | 請求できるもの |

|---|---|

| 損害賠償請求 | 買主が何かしらの損害を被った場合にその損失分 |

| 追完請求 | 目的物の修補や代替品・不足分の引き渡し |

| 代金減額請求 | 契約不適合の程度に応じた代金の減額 |

| 契約解除 | 買主からの一方的な契約解除 |

売買契約に契約不適合責任免責が入っている場合、共有持分売却後に売主が気づかなかった瑕疵が見つかっても、売主が責任を問われることは原則としてありません(瑕疵を知っていながら隠していたときは無効になる)。

共有持分の売却においては、対象不動産に他の共有者や入居者などが居住しているケースがほとんどであり、内覧ができず現況確認が難しいのが実情です。そこで、共有持分売買に関して契約不適合責任免責を入れることで、売主の責任の範囲を制限しトラブルを防止する効果があります。

他の業者から断られた共有持分も売却に期待できる

共有持分は活用が難しいことから市場での流動性が低く、一般の不動産会社では取り扱いできないと断られるケースがよくあります。

共有持分専門の買取業者なら、共有持分のリスクや活用方法に詳しく、他の業者で断られた物件でも買取を検討してもらえるケースがあります。

数日〜1週間程度で現金化できる

買取業者への共有持分売却なら、数日~1週間程度での現金化が可能です。買取業者が直接査定し、買取業者と直接売買契約を結ぶため、売買条件に合意すればすぐに進められるからです。

不動産仲介を利用する場合だと、不動産会社との媒介契約、広告宣伝・買主募集、相手との交渉と契約締結などのプロセスを踏む必要があります。そのため、現金化できるまで3~6か月、遅ければ1年以上かかるケースも珍しくありません。一般的な需要が低い共有持分の売却だと、さらに時間がかかるリスクがあります。

不動産仲介業者とは違い仲介手数料がかからない

買取業者への売却は、不動産仲介会社と違い仲介手数料がかかりません。買取業者は仲介業ではなく、買い取った不動産を活用して利益を得るビジネスモデルであることから、売買取引に関する料金はかからないのが一般的です。

一方で、不動産仲介業者は法律に基づく告示で上限額に基づいて、仲介手数料を設定しています。仲介手数料は、「売却価格×一定の料率」で計算します。

| 売却価格 | 料率(税込み) | 速算式 |

|---|---|---|

| 200万円以下の部分 | 5.5% | (売買価格 × 5%)+消費税 |

| 200万円超~400万円以下の部分 | 4.4% | (売買価格 × 4% + 2万円)+消費税 |

| 400万円超の部分 | 3.3% | (売買価格 × 3% + 6万円)+消費税 |

参考:国土交通省「建設産業・不動産業:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ – 国土交通省」

たとえば、売買価格が1,000万円だった場合、仲介手数料の税込みは39万6,000円です。

<仲介手数料の計算式>

(1,000万円×3%)+6万円+1.1%=39万6,000円

不動産仲介業者を利用すると、売買成立に際して数十万円の仲介手数料の支払いが発生します。

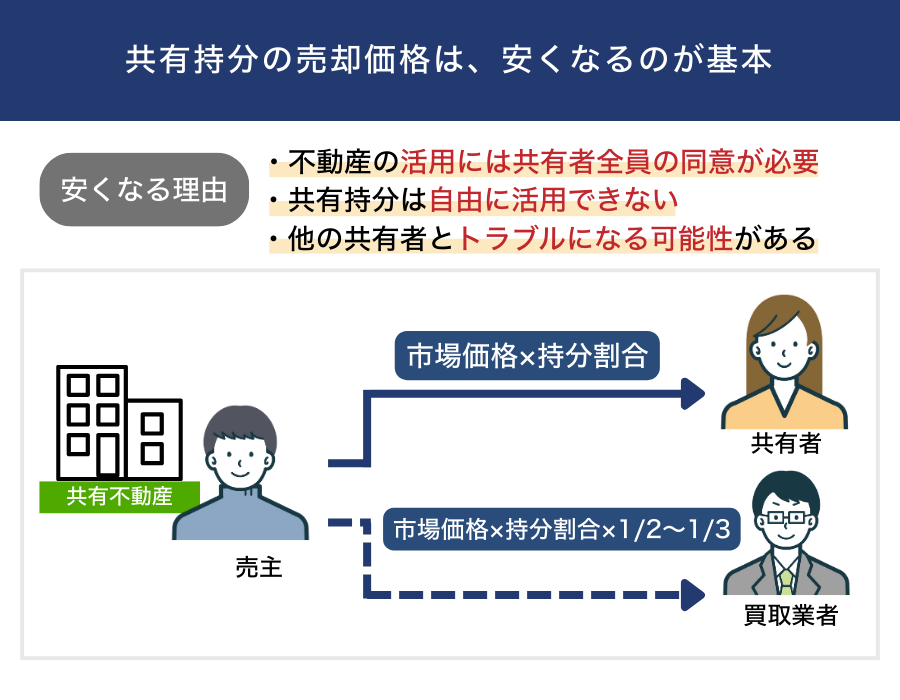

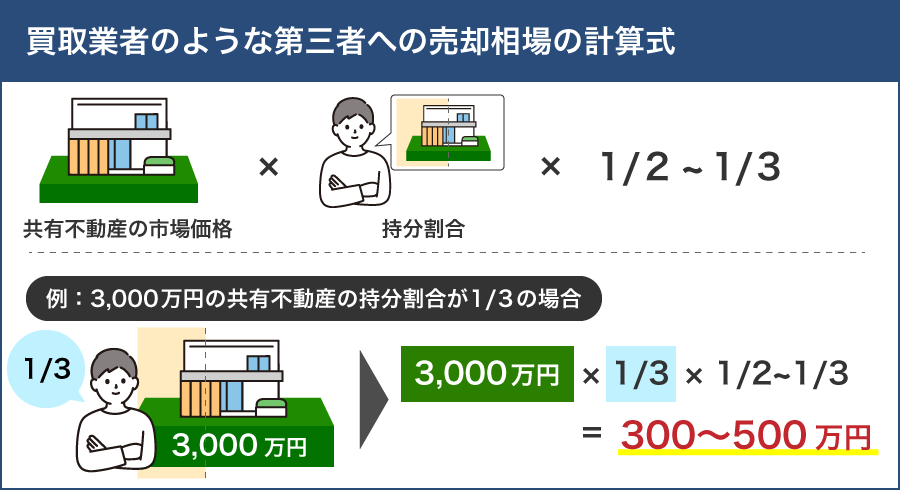

共有持分を売却で処分する場合の相場は市場価格よりも安くなりやすい

結論として、共有持分の売却価格は、通常物件の市場価格と比較して安くなるのが基本です。

まず前提として、共有持分の売却価格は売主・買主の合意条件によって決まります。「必ず〇〇万円で売れる」「この金額は不当に安い」など、共有持分の売却価格について絶対の正解を断言することはできません。

とはいえ、共有持分専門の買取業者である当社クランピーリアルエステートのこれまでの買取実績を見ると、共有持分の市場価格には一定の傾向が見られます。

他の共有者・買取業者それぞれに売却した場合の、共有持分の価格相場は次の通りです。

- 共有者に売却する場合:市場価格×持分割合

- 買取業者に売却する場合:市場価格×持分割合×1/2〜1/3

共有者に売却する場合:市場価格×持分割合

一般の市場では需要が低い共有持分でも、他の共有者への売却なら、第三者へ売るよりも高めになる傾向があります。

他の共有者に売却する場合、共有持分の売却相場は「市場価格×持分割合」です。たとえば、共有持分1,000万円、共有持分割合が30%なら、1,000万円×30%=300万円が目安になります。

共有持分を他の共有者に売却するにて先述した通り、他の共有者にとって自分の共有持分が増えることには、「共有不動産に対する影響力が増える」「すべて買い取れば自分で自由に活用できる可能性が出てくる」といったメリットがあります。

上記のメリットは、売買契約における金額交渉でプラスに作用しやすく、高額での売却につながるケースがよくあります。

また、買取業者のように買取後のリフォーム・修繕代や手続きにかかる費用などは考慮しないため、その分だけ売却価格が高くなることが実務上多く見られます。

買取業者に売却する場合:市場価格×持分割合×1/2〜1/3

クランピーリアルエステートを始めとする買取業者へ共有持分を売却する場合、共有持分の売却相場は「市場価格×持分割合×1/2〜1/3」になる傾向があります。

共有持分を査定する際には、一般的に以下の点を考慮します。

- 他の共有者との話し合いや訴訟が発生するトラブルリスクが想定される

- 賃貸・リフォーム・取り壊しなどに制限がかかり収益性が限定される

- 一般の不動産市場での需要や買取参加者が通常物件よりも低く、現金化が難しい

- 買取後に発生する他の共有者との交渉や修繕・リフォームなどにかかるコストを考慮している

上記に挙げた法的な制限や収益化までのコストなどから、どうしても査定価格が通常物件と比較して抑えめになります。

抑えめになると言っても、共有持分の実態に基づいた査定の結果であり、不当な低価格を提示しているわけではありません。買取業者以外の不動産会社や共有持分に馴染みのない一般個人への売却だと、資産価値がつかない、そもそも取り合ってくれないといったケースも想定されます。

共有持分の処分で起こりやすいトラブル例

共有持分の処分をする際、共有名義不動産の状態によってはさまざまなトラブルが発生します。当社クランピーリアルエステートにおいても、共有持分にまつわる多くのトラブル事例に関するご相談を受けてきました。

以下では、共有持分の処分で起こりやすいトラブル例をいくつか紹介します。

他の共有者との関係性が悪くなる

自分の共有持分を処分して共有状態から抜け出す場合、同一不動産の共有者との関係性が悪くなるリスクがあります。

<共有持分の処分によって他の共有者との関係性が悪くなる例>

- 事前に相談せずに共有持分を放棄し他の共有者へ税金の負担を強いる

- 他の共有者と面識のない第三者へ譲渡し反感を買う

共有状態を解消したからといって、他の共有者との人間関係が終わるとは限りません。他の共有者との関係を悪化させないためには、処分前の事前相談、処分による他の共有者のメリット・デメリットの詳細な説明など、誠実な態度を心がけるのが大切です。

問題のある第三者への共有持分譲渡によってトラブルが発生する

他の共有者と一切面識のない不動産会社や投資家などの第三者へ共有持分を譲渡すると、もともとの共有者にとって精神的に大きな負担を与えてしまうケースがあります。さらに、その第三者が共有者としての権利を行使し、以下のトラブルに発展する可能性があります。

- 共有名義不動産が賃貸だった場合、買い取られた共有持分に応じた賃料を請求される

- 購入者が他の共有者に無断で敷地内に立ち入ってくる

- 共有持分の売却を強引に迫ってくる

共有名義不動産は、ただでさえ共有者同士のトラブルが発生しやすい物件です。当社クランピーリアルエステートでも、お客様から「共有者とトラブルが発生しているから売却したい」「売却したいけど協議が進まない」といったご相談をよくお聞きします。

当社は共有持分専門の買取業者として、お客様や共有者様の問題解決を前提とした、持分買取や分割による共有状態の解消をご提案させていただくことも多いです。

しかし、これまで顔も見たことのない人物が突然かかわってくる事実は、他の共有者にとって気持ちの面で納得するのは難しいのも事実です。とくに譲渡先が悪質業者だった場合、多少の違法行為はお構いなしに侵入してくることも考えられます。

当該共有者の権利行使が強引であるほど、「なぜ問題のある第三者へ譲渡したのか」と、処分した人が他の共有者から責められるリスクがあります。他の共有者が家族・親族だった場合、共有持分を売却した人も間接的に影響を受けるかもしれません。共有持分を処分する際は、譲渡先の相手が信頼できるかをしっかりと見極めましょう。

また、他の共有者が共有持分を処分したときは、上記のトラブルに自分が巻き込まれる可能性があるということです。権利行使は防げないため、普段から共有者とコミュニケーションを取り、処分前に相談してくれるような信頼関係を築いておくことが大切です。

なお、宅建業法に基づき健全な運営をおこなう買取業者へ売却した場合は、コンプライアンス遵守のうえで問題なく他の共有者へ対応してくれます。

共有持分の所有権移転登記で他の共有者が協力してくれない

共有持分を放棄する場合、放棄者だけではなく共有持分が渡った先である他の共有者との共同申請での所有権移転登記が必要です。しかし抵抗の意思表示や嫌がらせ目的で、所有権移転登記に協力しない共有者が出てくる可能性もあります。

共有持分の所有権移転登記で他の共有者が協力せず、話し合いも難しいときは、「登記引取請求訴訟」を提起しましょう。登記引取請求訴訟とは、登記すべき事柄があるにもかかわらず当事者が登記に協力しない場合に、裁判所の判決によって登記を可能とする手続きです。

実務上、共有持分の放棄が認められないケースはほぼ存在しません。そのため、共有持分の放棄に関する登記引取請求訴訟にて勝訴するのは、体感としてそこまで難しくないと思っています。どうしても他の共有者が登記に協力しないときは、最終手段として利用することを検討してみてください。

共有持分を処分する以外に不動産の共有状態を解消する方法

共有状態を解消する方法として、共有持分の処分以外にも以下のものが挙げられます。

| 共有状態を解消する方法 | 概要・向いているケース |

|---|---|

| 共有者全員から同意を得て不動産全体を売却する | ・共有名義不動産全体を丸ごと売却する ・共有持分割合の応じて現金を公平に分配したい場合 |

| 共有名義の土地なら分筆して単独名義にする | 共有持分割合に応じて土地を分割しそれぞれを単独名義にする ・不動産を手放さずに活用したい人が多い場合 |

| 共有持分割請求をして不動産を分割する | ・共有物分割請求による協議や訴訟によって分割方法を決定する ・共有者同士の話し合いがまとまらない、正式な法的判断がほしいなど |

上記方法は、「処分しても不動産全体の根本的な問題解決にならない」「共有者間の関係を悪化させたくない」「不動産自体に資産価値がある」といった状況にて有効です。

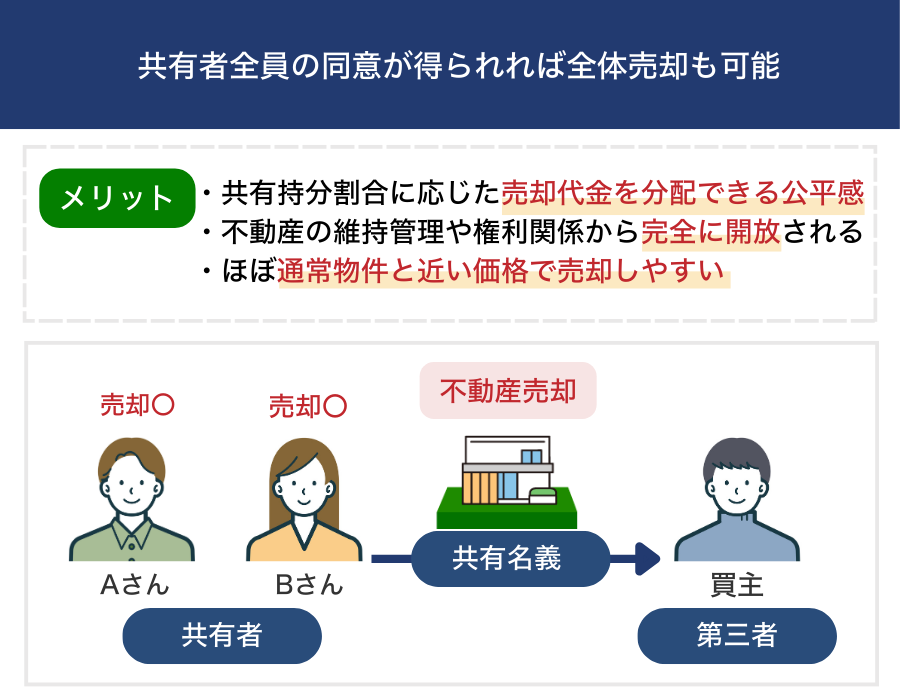

共有者全員から同意を得て不動産全体を売却する

共有者全員の同意がスムーズに得られそうなら、共有名義不動産全体の売却を検討するのも1つの手です。共有名義不動産全体を売却するメリットは、主に次の通りです。

- 共有持分割合に応じた売却代金を分配できるので公平感が得やすい

- 不動産自体を手放せるので不動産の維持管理や権利関係から完全に開放される

- ほぼ単独名義の不動産として売りに出せるので通常物件と近い価格で売却しやすい

ある共有名義不動産にて、共有持分単体で売却する場合と共有名義不動産全体を売却する場合で得られる利益について、簡単なシミュレーションをおこないました。

<シミュレーション対象の不動産>

・市場価格:6,000万円

・共有持分割合:あなた1/2、A1/3、B1/6

・共有持分の売却価格:市場価格×共有持分割合×1/3

・共有名義不動産全体を売るときの売却価格:市場価格と同じ

<共有持分単体で売却>

・共有持分の売却価格=6,000万円×1/2×1/3=1,000万円

・あなたが得られる金額は1,000万円

<共有不動産全体で売却後に共有持分割合に応じて分配>

・共有名義不動産の売却価格=6,000万円

・あなたが得られる金額=6,000万円×1/2=3,000万円

・Aが得られる金額=6,000万円×1/3=2,000万円

・Bが得られる金額=6,000万円×1/6=1,000万円

上記のシミュレーションだと、1,000万円と3,000万円で得られる金額に2,000万円の差が出ました。あくまでシミュレーションではあるものの、他の共有者も含めて手元に残る金額に差が見られます。

「公平に分配してトラブルを避けたい」「共有状態を完全に解消しつつ現金を得たい」といった場合は、共有不動産全体の売却を検討してみましょう。

共有名義の土地なら分筆して単独名義にする

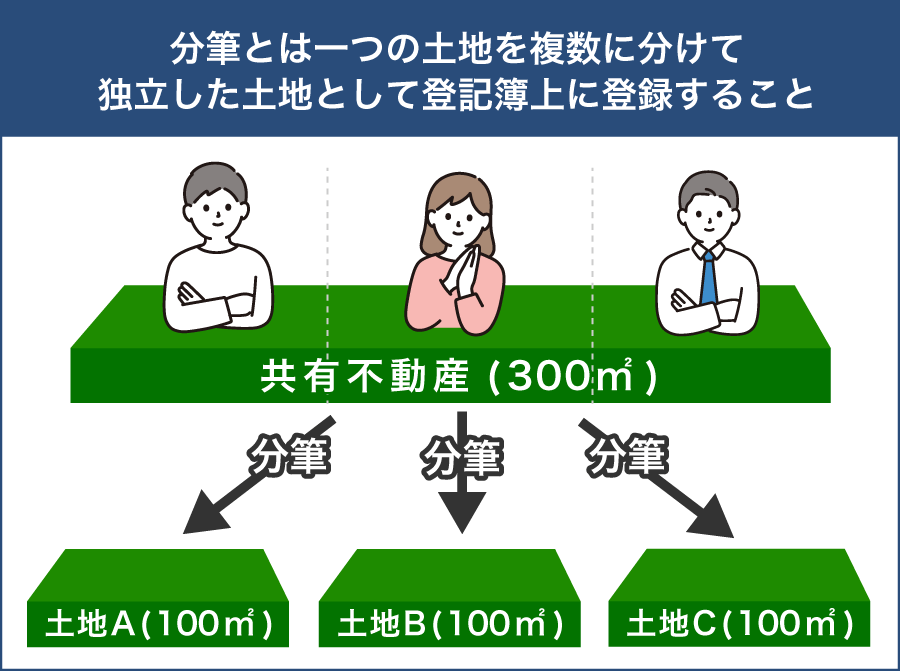

分筆とは、登記簿上1つの土地を複数の土地に分けて登記することです。共有名義の土地なら、共有持分の割合に応じて土地を分割し、分筆後の土地をそれぞれ単独名義にできます。

たとえば300㎡の土地があったとして、共有持分が3人で1/3ずつだった場合は、まず100㎡×3つの土地に分筆します。その後、3人の名義人を1人ずつ各土地への名義人になることで、全員がそれぞれの土地の単独名義人になることが可能です。。

分筆後に単独名義となった土地は自由に売却することができるうえ、購入する側も完全な所有権を取得できるため、買い手が見つかりやすいメリットがあります。

マンションや一戸建ての建物は物理的に分割することはできませんが、土地の場合、分割が可能なため活用できる方法です。

ただし、土地を分筆するには過半数の同意が必要となります。

分筆の際に注意したいのは、持分通りに土地を分筆することが難しい、もしくは分筆しないほうがよいケースが存在する点です。

たとえば分筆すると土地面積は小さくなり、土地の価値が大きく下がる場合があります。また、分筆すると道路との道路との接道義務を満たせない土地が生じる場合なども、土地の価値が大きく下がります。

建築基準法43条では、建築基準法上で定義される「道路」(原則として幅員4m以上)に2m以上接道していなければならず、接道義務を満たさない土地には建物を建てることができません。そのため、土地の利用価値も資産価値も大きく下がることになります。

土地を分筆できる場合でも、境界確定のための調査や測量、隣地所有者との交渉などを土地家屋調査士に依頼する費用や分筆登記にかかる費用を考えておかなければなりません。

共有持分割請求をして不動産を分割する

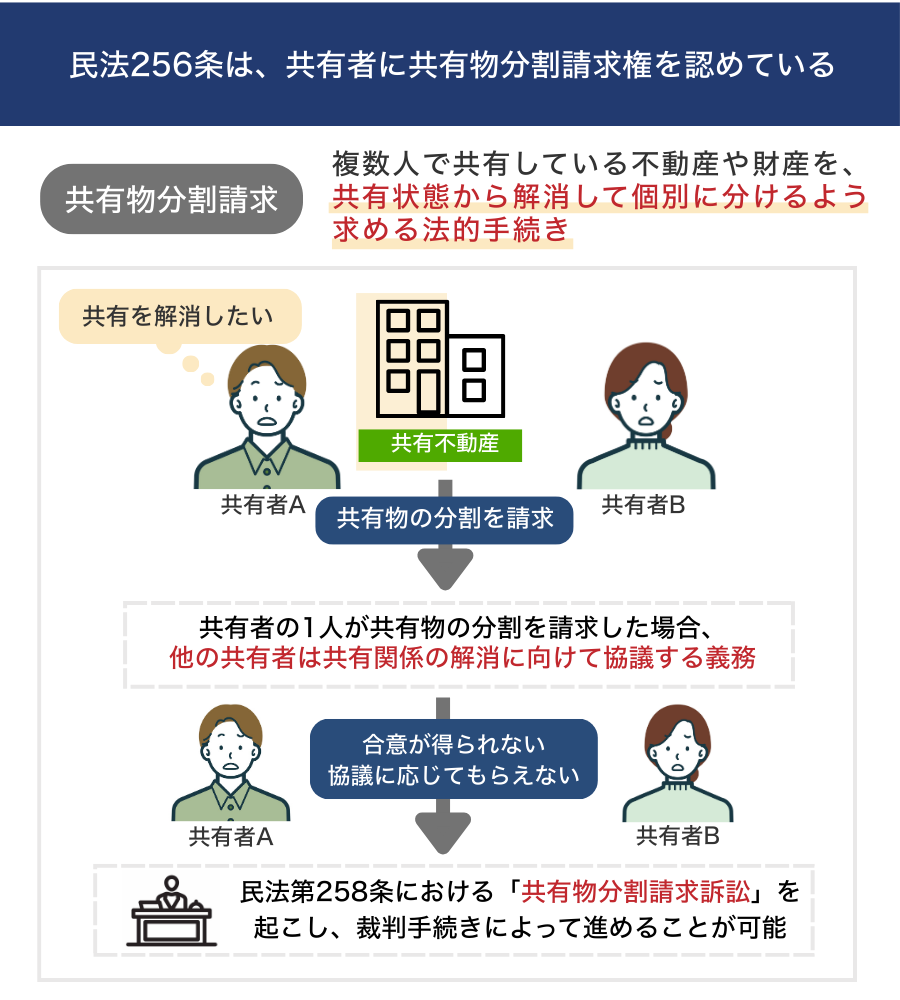

共有物分割請求とは、複数人で共有している不動産や財産を、共有状態から解消して個別に分けるよう求める法的手続きです。民法256条において、それぞれの共有者は、いつでも共有物の分割を請求できる権利を認めています。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

e-Gov法令検索 民法第256条

共有者の1人が共有物の分割を請求した場合、他の共有者は共有関係の解消に向けて協議する義務があります。

協議の結果合意が得られない、あるいは協議に応じてもらえない場合には、民法第258条における「共有物分割請求訴訟」を起こし、裁判手続きによって進めることが可能です。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法

二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。

4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

e-Gov法令検索 民法第258条

共有不動産を分割するといっても、物理的に分割できるケースは少なく、分割方法を検討することが必要です。共有物を分割する方法には、主に次の3つがあり、下表はそれぞれのメリット・デメリットをまとめたものです。

| 現物分割 | 代償分割 | 換価分割 | |

| 分割方法 | 土地を分筆して、持分割合に応じてそれぞれの土地を単独所有とする方法 | 共有者の1人が不動産全部の所有権を取得し、代わりに他の共有者の持分に応じた金銭(代償金)を支払う方法 | 不動産を売却して、共有持分の割合に応じて売却収入を分割する方法 |

| メリット | 共有者全員に不動産が残る | ・不動産を残したい場合に売却せずに済む・不動産に住んでいる人の住環境を維持できる | ・現金で公平に分割できる・不動産の資産価値を下げずに売却できる |

| デメリット | ・土地を分筆できない場合がある・持分割合に応じて均等に分けることが難しい・不動産の資産価値が下がる可能性がある | ・不動産を取得する人に代償金を支払う資力が必要になる・代償金の金額でもめる可能性がある | 不動産を失うことになる |

共有物分割請求の手続きは、次のように進めます。

- 共有物の分割請求を他の共有者へ通知

- 他の共有者と分割協議を行う

- 共有物分割調停を行う

- 共有物分割請求訴訟を提起する

「共有状態は解消したいが不動産自体はある程度所有したい」「共有名義不動産全体を処分したいが反対する人がいる」という場合は、共有物分割請求を検討してみるのがよいでしょう。共有物分割請求については、以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ

共有持分単独での処分なら、他の共有者の同意は必要ないと民法上で定められています。自己持分を処分できれば、共有状態を自分だけ解消でき、税金・維持管理費の支払いや共有者同士の関係性などから開放されます。

共有持分の処分方法は、主に売却、贈与、放棄の3つです。得られる対価や相手への贈与税の負担などを総合的に考慮すると、クランピーリアルエステートでは売却での処分を推奨しています。

売却で処分する際は、共有持分専門の買取業者の利用がよいでしょう。専門の買取業者なら、一般市場からの需要が低く他の業者では取扱を断られた共有持分でも、適正価格で買い取ってくれます。また、他の共有者との交渉を任せたり、契約不適合責任を免責になったりなど、売却益の面以外のメリットが多数存在します。

よくある質問

他の共有者に無断で自分の共有持分を売却しても良いですか?

他の共有者に無断で自分の共有持分を売却することは可能です。

ただし、他の共有者とのトラブルを防ぐ意味では、事前に売却する意向を伝えておくほうがよいでしょう。

共有物を第三者買取業者に売却した場合、他の共有者はまったく知らない他人と共有関係となります。

その結果、共有者同士のトラブルへと発展する可能性も否定できません。

また、事前に共有持分の売却の意思を伝えていれば、場合によっては、他の共有者からの買取りの提案や不動産全体で売却を進める提案を受けられる可能性もあります。

そのため、自分の共有持分だけの売却は自由にできるとはいえ、事前に他の共有者へ伝えて相談しておくほうがよいといえます。

また、買取業者に売却する場合も、他の共有者とトラブルとなることがないよう、共有持分の取扱い実績が豊富で信頼できる買取業者を選ぶことが重要です。

抵当権のついた共有持分の処分は可能ですか?

抵当権のついた共有持分でも処分することは可能です。

抵当権とは、住宅ローンなど不動産を購入する際に、万一、債務者が返済できなくなった場合に、金融機関が貸付けたお金を回収するために不動産を差し押さえ、換金できる権利です。

抵当権付きの共有持分を売却する場合、購入者は抵当権の付いた持分を取得することになるため、買主は見つかりにくいでしょう。

例えば、夫婦2人の名義で住宅ローンを組み、それぞれ1/2ずつの持分となっている場合、それぞれの持分について抵当権が設定されます。

その後、離婚などに伴い妻が自分の共有持分を第三者に譲渡するとなった場合、購入者は抵当権付きの共有持分を取得することになります。

つまり、購入者は、万一夫が住宅ローン返済を滞納した場合、取得した共有持分を金融機関から差し押さえられるリスクを負うことになるわけです。

このようなリスクをもつ共有持分を取得しようと考える買主は少なく、売却は難しいといえるでしょう。

共有持分の売却にはどのような手続きが必要ですか?

買取業者へ共有持分を売却する際には、以下のプロセスを進めるのが一般的です。

- 買取業者をチェックし「共有持分を取り扱っているか」「共有名義不動産があるエリアの買取に対応しているか」を見る

- 買取業者へ共有持分の机上査定を依頼する

- 買取業者の現地調査によって詳細な査定額を提示してもらう

- 買取業者が提示した条件に納得できれば、買取業者との売買契約を締結する

- 所有権移転登記や売却代金の振込み確認などをおこなう

- 受け取った売却代金に関する税金の申請と納税をおこなう

処分するのも所有するのも難しい共有持分はどうするべきですか?

共有持分専門の買取業者なら、他で取扱が断られてた共有持分でも買取に期待できます。当社クランピーリアルエステートなら、売却・贈与が断られた共有持分でも買取対応いたします。