共有名義不動産の売却トラブルは?実際のトラブル事例をもとに対策を解説

共有名義不動産の売却は、通常の不動産売却と比べてトラブルが起こりやすいといえます。「共有者全員の同意が必要」「売却代金を全員で分ける必要がある」といった制約があるため、少しの意見の食い違いでも売却が進まなくなるケースが多いためです。

共有名義不動産の売却トラブルとして弊社に寄せられた相談もあり、具体例を挙げると下記のようなものがあります。

- 共有者の意見が合わず、全員の同意が得られないまま売却が進まない

- 共有者の中に高齢者や認知症の方がいて、成年後見人の手続きが必要になる

- 共有者の一部が所在不明で、所在調査や裁判所の手続きにより売却が遅れる

- 相続登記が未了のままで、共有者が特定できず合意形成に時間がかかる

- 費用負担の合意がなく、仲介手数料や測量費の支払いをめぐって揉める

- 一部の共有者だけが不動産を使用・収益していたことで、売却益の分配をめぐり対立が起こる

- 共有者の人数が多く、意思確認や合意形成が複雑になり売却が遅れる

- 固定資産税や修繕費用などの負担が偏っており、過去の負担分の精算で揉める

- 不動産の管理負担が一部の共有者に偏っており、取り分をめぐるトラブルになる

- 代表者が売却代金を分配しない、または分配の取り決めが曖昧で金銭トラブルになる

こうしたトラブルを防ぐには、共有者全員で事前に話し合い、持分割合や費用分担、分配方法を明確にすることが重要です。加えて、特殊な事情がある場合には裁判所の手続きを活用するなど、法的な対策も視野に入れる必要があります。

また、共有者間の協議が難航する場合には、自分の共有持分だけを売却する方法も有効です。共有持分は自分の判断だけで売却できるため、早期に共有状態を抜け出すことができます。

本記事では、共有名義不動産の売却でトラブルが起こりやすい原因、弊社で対応したトラブル事例や対策などを解説します。併せて、話し合いが進まない場合の選択肢として、共有持分の売却についても紹介します。

目次

共有名義不動産の売却でトラブルが起こりやすい原因

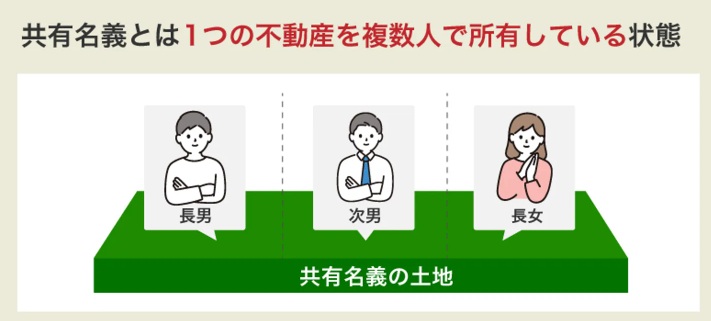

共有名義不動産は、複数人で1つの不動産を共有している状態です。不動産の売却や管理、活用の面で、他の共有者との協議や調整が必要となるため、意見の対立により、思うように不動産を動かせないことが多々あります。また、共有者間の人間関係や感情も絡むため、トラブルが起こりやすい不動産です。

共有名義不動産の売却でトラブルが起こる原因はさまざまですが、法律で決まっているルールが引き金になるのは、以下のようなケースです。

- 共有名義不動産全体を売却するには共有者全員からの同意が原則必要なため

- 共有名義不動産の売却で得られた金額は共有者全員で分配する必要があるため

実際、弊社にも「共有者から売却の同意が得られない」「売却益の分配の仕方で揉めている」といった相談は多く寄せられています。

共有名義不動産全体を売却するには共有者全員からの同意が原則必要なため

共有名義不動産を「全部まとめて売却する」のは、法律上は共有物に大きな変更や処分を加える行為にあたります。

民法第251条では、このような変更を行う場合には共有者全員の同意が必要と定められており、1人でも反対する共有者がいると売却を進めることはできません。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第251条

実務では、この「全員の同意」がハードルとなり、次のようなトラブルに発展するケースが多々みられます。

| トラブルの内容 | 補足説明 |

|---|---|

| 共有者の一部が売却に反対している | 売却には共有者全員の同意が必要だが、反対する共有者がいることで話が進まない。また、明確に「反対」していなくても、返答しない・話し合いに応じないケースもあり、事実上売却が進まない。 |

| 共有者の人数が多すぎて、全員の同意を得るのが難しい | 相続を重ねて人数が増えると、共有者の把握が難しくなる。連絡や意思確認が進まず、膠着する。 |

| 共有者の1人が行方不明で、売却が進まない | 所在不明の共有者がいると、特別な裁判手続きが必要になり、売却まで時間がかかる。 |

| 売却の意向は固まったものの、誰が主導で売却を進めるかが決まらない | 「誰が窓口になるか」が決まらず、仲介業者の選定や価格交渉が進まない。 |

| 共有者同士で売却価格や条件の意見が合わず、人間関係が悪化する | 価格・タイミング・仲介業者などの意見が割れて合意形成ができず、売却話が進まない。さらに共有者間の関係も悪化する。 |

このように、共有名義不動産の売却では、1人でも同意しない、または話し合いに応じない共有者がいるだけで手続きが止まってしまうことがあります。実際、弊社にも共有者間の意見の不一致から売却が進まず、数年単位で不動産が放置されてしまったという相談が多く寄せられています。

そのため、相続時にそもそも共有名義にしない、もしくは早い段階で単独名義にまとめておくことをおすすめします。

どうしても他の共有者との調整がうまくいかない場合は、自分の共有持分のみを売却して現金化するという選択肢もあります。詳しくは「共有名義不動産の売却が難しいなら共有持分のみの売却も検討する」で解説します。

共有名義不動産の売却で得られた金額は共有者全員で分配する必要があるため

共有名義不動産の売却で得られた代金は、原則、共有者の持分割合に応じて分配します。民法第249条では、共有者は持分に応じた権利を持つと定められており、この考え方は売却代金の取り分にもそのまま反映されると考えられるためです。

仮に、兄弟2人で1/2ずつ共有している不動産が3,000万円で売却できた場合、それぞれ1,500万円ずつを受け取るのが基本です。

しかし、実務ではこの「分け方」の話し合いでトラブルになるケースが少なくありません。以下は、実際によくある揉めやすいポイントです。

| トラブルの内容 | 説明 |

|---|---|

| 固定資産税・都市計画税などの負担分の精算 | 一部の共有者が税金を立て替えていた場合、売却時にその清算をすることがある。しかし、「他の共有者が支払い分を返さない」「精算額で揉める」といったトラブルが起こることがある。 |

| リフォーム・修繕費用の負担分の清算 | 過去に、誰かがリフォームや修繕費用を負担していた場合、売却時に清算することがある。居住のためのリフォームであった場合は、他の共有者が支払いを渋って揉めることがある。 |

| 賃料収入や使用利益の清算 | 特定の共有者が家賃収入を得ていたり1人で住んでいたりした場合、その分をどのように清算するかで揉めやすい。 |

| 持分割合と実質的な負担のズレ | 持分割合は同等でも、管理・費用負担・維持管理の負担を1人が担っていた場合、「持分割合で分けるのは不公平」と揉めることがある。 |

| 売却代金の不払い | 代表者が売却代金を受け取った後、他の共有者に適切に分配しないといった金銭トラブルが発生することがある。 |

| 相続登記未了や共有者の人数増加による混乱 | 相続登記がされておらず名義が複雑になっていたり、代が変わって共有者が増えていたりすると、「誰がいくら受け取るのか」が整理できず、分配の段階で混乱・対立が発生しやすい。 |

このように、原則として売却代金は持分割合に応じて分けることになっていますが、実際にはそのとおりに分配すると不公平感が生まれるケースも少なくありません。

特に、税金や維持費などの費用負担、使用状況に差がある場合は、感情面での対立が深まりやすく、分配の話し合いが長引く可能性もあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、売却の前段階で清算や取り分のルールを明確にしておくことが重要です。

共有名義不動産の売却で実際に起きたトラブル事例

共有名義不動産の売却では、共有者間の意見の対立などでトラブルに発展するケースも珍しくありません。

共有名義不動産を専門に取り扱う弊社にも、「共有者の同意が得られない」「話し合いがまとまらない」「誰が手続きを進めるのか決まらない」といったご相談が日々寄せられています。

ここでは、実際に弊社で対応したトラブルの一部を紹介します。具体的な事例を知ることで、同じような状況で何が起こり得るのかをイメージしやすくなります。

- 兄弟で意見が対立してしまい売却が難航した事例

- 認知症を患った共有者からの同意が得られずに売却が頓挫した事例

- 離婚後も共有名義のままで元夫と連絡が取れずに売却が進まなかった事例

- 売却代金の配分で揉めてしまい不動産の売却が進まなかった事例

- 共有者の1人が行方不明で売却の同意が得られなかった事例

- 誰が共有者なのかがわからずに売却が進まなかった事例

- 売却にかかる諸費用の負担で揉めてしまった事例

兄弟で意見が対立してしまい売却が難航した事例

相続によって兄弟や親族が共有者となるケースでは、家への思い入れの度合いなどに差が生じ、不動産の活用や売却方針が決まらないまま時間が経ってしまうことがあります。実務でも兄弟間の対立によって売却が長期化する事例はよくみられます。

兄は「老朽化も進んでいるし、売却して現金化し、平等に分けたい」という考えでしたが、弟は「思い出が詰まった家だから手放したくない」「将来子どもが使うかもしれない」と反対。話し合いは平行線をたどりました。

共有名義不動産の売却には共有者全員の同意が必要なため、弟の反対により売却は進まず、数年間にわたって固定資産税や維持費だけがかかり続ける状態に。兄弟間の関係にも深い溝ができてしまいました。

たとえ売却を望む共有者がいても、1人の反対で話し合いが進まず、時間と費用だけが積み重なるケースは少なくありません。

相続直後など、比較的早い段階で共有者全員の意向を確認し、売却の意見が割れそうな場合は、最初から単独名義にまとめておくことが望ましいです。早期に権利関係を整理しておくことで、後々のトラブルや無駄なコストの発生を防ぎやすくなります。

どうしても共有者間での協議がまとまらない場合は、自分の共有持分のみを不動産買取業者に売却し、共有状態から抜け出すという選択肢も検討してみてください。

認知症を患った共有者からの同意が得られずに売却が頓挫した事例

共有名義不動産の売却では、共有者全員の同意が必要になるため、1人でも契約に参加できない状況があると取引自体が成立しないことがあります。共有者が高齢で認知症を患っており、売却ができないといったケースは、実務でもよくみられるトラブルです。

兄弟で実家を共有していましたが、共有者である兄が認知症を患っており、売却契約に必要な同意が得られない状態でした。

委任状の作成も検討されましたが、意思能力がない状態で作成された書類は無効と判断される可能性が高く、買主側もリスクを懸念して取引は進みませんでした。

そのため、売却が頓挫したまま固定資産税や維持費だけがかかり続け、不動産を活用できない状況が長期化。ご依頼様は「不動産があるのに資産として使えない」という大きな負担を抱えることになってしまいました。

相続や共有の段階で高齢の共有者がいる場合は、早い段階で今後の方針を共有し、売却や権利関係の整理を検討しておくことが、将来的なトラブルを防ぐポイントです。

共有者がすでに認知症の場合、成年後見人を立てて手続きを進める方法もありますが、司法書士や弁護士などの専門家によるサポートが必要なうえ、申立や審判には時間がかかります。そのため、すぐに売却できるとは限りません。

離婚後も共有名義のままで元夫と連絡が取れずに売却が進まなかった事例

離婚後に共有名義のまま不動産を所有しているケースは少なくなく、売却の際にトラブルになることがあります。連絡が取れなくなった元配偶者の同意が得られず、売却が進まないという相談は弊社にも多く寄せられています。

離婚を機に別々の生活を送っていた元夫婦のご相談者様から、「家を手放したいが、元夫と連絡が取れない」とのご連絡をいただきました。 登記上は持分が1/2ずつの共有名義のままで、売却には元夫の署名・実印が必要でした。

しかし転居先も不明で、連絡も一切取れない状態。時間だけが過ぎ、固定資産税と維持費の負担が重くなっていきました。

離婚のタイミングでは感情面の整理を優先しがちですが、不動産の名義整理を後回しにすると、数年後に大きなトラブルとなることがあります。

こうした事態を防ぐには、離婚の段階でどちらかの単独名義にまとめるか、売却して現金化するなど、早めに不動産の扱いを明確にしておくことが大切です。名義を整理しておけば、将来的な連絡トラブルや手続きの遅延を防ぎ、余計な負担を抱えずに済みます。

売却代金の配分で揉めてしまい不動産の売却が進まなかった事例

共有名義不動産の売却では、売却代金の分け方をめぐるトラブルも多くみられます。特に固定資産税や維持管理費の負担を特定の共有者が担っていた場合、登記上の持分割合だけで代金を分けると不公平感が生じやすく、話し合いがこじれるケースは少なくありません。

年、固定資産税や修繕費を負担してきた長男が「持分割合よりも多く受け取るべき」と主張。一方で、他の兄弟は「登記上は3分の1ずつの持分だから均等に分けるのが当然」と反対しました。話し合いは平行線となり、売却活動は一時ストップしてしまいました。

売却時には「これまで誰がどれだけお金を負担してきたか」が争点になることがあります。あらかじめ支払い記録や修繕履歴などの証拠を整理し、司法書士や弁護士といった専門家を交えて話し合うことで、スムーズに合意を形成できる可能性が高まります。

共有者の1人が行方不明で売却の同意が得られなかった事例

共有名義不動産では、共有者の同意が1人でも得られないと売却が進みません。そのため、所在不明の共有者がいる場合は、売却が難しくなります。

実務でも、相続で共有名義になっているものの「長年、共有者と連絡を取っていない」「登記上の住所が古くて、共有者がどこにいるかわからない」といったケースはよくみられます。

相続によって共有となった土地の売却相談でしたが、共有者の1人とは何年も連絡が取れず、登記上の住所も古いため郵便も届かない状態でした。契約に必要な同意を得られず、売却活動は完全にストップしていました。

共有者の所在が不明な場合、一般的な売却の手続きだけでは進められず、裁判所での特別な手続きが必要となります。こうした法的な対応には時間と手間がかかるため、早めの準備と専門家のサポートが欠かせません。

誰が共有者なのかがわからずに売却が進まなかった事例

共有名義不動産の売却には、共有者全員の同意が必要なため、まず「誰が共有者なのか」を正確に把握することが重要です。相続が繰り返されている不動産の場合、共有者が増えて権利関係が複雑化し、売却が進まないことがよくあります。

登記簿上の名義人はすでに亡くなっており、その後の相続登記も行われていなかったため、「親戚の誰が権利を持っているのかわからない」という状態。売却の判断を誰ができるのかが不明確であるため、売却が進みませんでした。

相続登記が放置されていると、相続人が増えて権利関係が複雑になり、売却のハードルが格段に高くなります。時間が経つほど、相続人の所在調査や意思確認にかかる負担も大きくなるため、早めの登記手続きと権利整理が重要です。

売却にかかる諸費用の負担で揉めてしまった事例

共有名義不動産を仲介業者に依頼して売却する場合、仲介手数料や印紙税などの諸費用が発生します。 代表的な費用は以下のとおりです。

- 仲介手数料:売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

- 印紙税:1,000円~3万円程度

- 抵当権抹消登記費用(抵当権が残っている場合):登録免許税1,000円+司法書士報酬1〜2万円程度

- 測量費(土地境界が不明な場合):40〜50万円程度

- 解体費用(必要な場合):木造で坪単価4~5万円、鉄骨造で坪単価6~7万円、RC(鉄筋コンクリート)造で坪単価6~8万円が相場

共有名義不動産を仲介業者に依頼して売却する場合、仲介手数料や印紙税(1,000円~3万円程度)が発生します。住宅ローンに抵当権が残っている場合は「抵当権抹消登記」の費用(不動産1棟・1筆につき1,000円+司法書士報酬1〜2万円程度)、土地の境界が不明確な場合は測量費(40~50万円程度)が発生します。

仲介手数料は法律で上限が定められており、例として、3,000万円の不動産を売却する場合は以下の計算で算出します。

⇒105.6万円が仲介手数料の上限額

不動産の価格が高くなるほど仲介手数料も高額になるため、共有名義不動産では「誰がこの費用を負担するのか」でトラブルになるケースも少なくありません。

長男が代表して不動産会社と媒介契約を結んでいましたが、他の兄弟は「依頼したのは長男なのだから、自分たちには手数料を支払う義務はない」と反発。話し合いが決裂し、仲介会社からも取引継続を断られてしまいました。

売却にかかる費用負担の話し合いが曖昧なままだと、売却活動そのものが頓挫するリスクがあります。あらかじめ誰がどの費用を負担するのかを明確にしておくことが、トラブル防止のポイントです。

共有名義不動産の売却でトラブルに発展しやすいケース例

共有名義不動産の売却は、共有者との協議・調整が欠かせないため、意見の対立や売却益の分配などをめぐってトラブルに発展しやすいです。

以下に、ここまで説明してきた共有名義不動産の売却によるトラブルを状況別にまとめました。

| 状況 | 具体例 | 起こりやすいトラブル |

|---|---|---|

| 共有者の意見が合わない | ・共有者の一部が売却に反対している ・共有者が協議に参加しない・対応してくれない |

全員の同意が得られず、売却が止まる |

| 共有者が高齢・認知症である | ・共有者の1人が認知症で契約の同意が取れない | このままでは契約が成立せず、成年後見人の手続きが必要になる |

| 共有者が所在不明である | ・共有者の1人と連絡が取れない、住所不明である | 所在調査や裁判所手続きが必要になり、売却が遅れる |

| 相続登記が未了である | ・相続登記がされておらず、亡くなった人の名義のままになっている | 共有者が特定できず、合意形成に時間がかかる |

| 費用負担の合意がない | ・売却に必要な仲介手数料や測量費などの諸費用の負担割合が決まっていない | 「誰がいくら払うか」で揉めて売却が進まない |

| 使用・利益の偏りがある | ・一部の共有者だけが家賃収入を得ている ・一部の共有者だけが不動産に居住している |

これまでの不公平感から、売却益の分配をめぐり対立が起こる |

| 共有者の人数が多い | ・相続を重ねて共有者が増えている ・誰が共有者か把握できていない |

意思確認が複雑化し、合意形成に時間がかかる |

| 固定資産税や修繕費用などの負担に偏りがある | ・特定の共有者が税金や修繕費を支払い、他の共有者は負担してこなかった | 売却代金の分配時に「過去の負担分」をどう精算するかで揉める |

| 不動産の管理負担に偏りがある | ・特定の共有者が草むしりや近隣対応などの管理を担ってきた | 管理をしてこなかった共有者との間で取り分をめぐるトラブルになる |

| 売却代金の不払いがある | ・代表者が売却代金の受け取り後、他の共有者に分配しない ・分配の取り決めが曖昧なまま売却を進めてしまった |

代金が適切に支払われず、共有者間で金銭トラブルになる |

このような状況を放置してしまうと、売却までの時間が長引くだけでなく、共有者同士の関係が悪化したり、最悪の場合は裁判手続きに発展したりするリスクもあります。特に「費用負担」や「管理負担」など、お金や手間に関する部分は感情的な対立にもなりやすいため、早い段階で整理しておくことが重要です。

共有名義不動産の売却でトラブルを防ぐための対策

共有名義不動産のトラブルは、売却前にしっかりと準備・対策をしておくことで未然に防げます。具体的な対策は以下のとおりです。

- 共有者全員で話し合って売却の方針を定める

- 「誰が共有者なのか」「持分割合はどうなっているのか」を正確に確認する

- 固定資産税の負担割合や不動産の使用状況などから売却金額の分配を明確にしておく

- 話し合った内容や費用負担を書面で明確に残しておく

- 認知症や行方不明といった特殊な事情がある場合には裁判所を通した手続きをしておく

共有者全員で話し合って売却の方針を定める

共有名義不動産の売却では、共有者全員の同意が必要となるため、1人でも反対する人がいると売却が進みません。

しかし、交渉のポイントを押さえれば、反対している共有者から同意を得られるケースもあります。実務でも「最初は反対していたが、条件を整理したことで最終的に合意できた」という事例は多くあります。

共有者と話し合いをする際は、共有し続けるリスクや売却によるメリットを冷静に伝えることが大切です。以下は、弊社に寄せられた相談事例をもとにまとめた交渉のポイントです。

- 不動産全体を売却すれば、持分割合に応じて売却代金を公平に分配できることを説明する

- 共有名義のまま所有することには、将来的なトラブルや管理負担のリスクがあることを伝える

- 自分が手続きを進めたり、費用を一部負担したりする意思があることを示して、相手の負担を軽くする

- 「売却価格」「持分ごとの取り分」「諸費用の分担」などの具体的な数字や根拠資料を提示しながら話を進める

- 居住している共有者がいる場合は、売却後の生活設計(引っ越し先・住宅購入・賃貸住み替えなど)の懸念点を事前にヒアリングし、それに応じた提案をする

単に「売却したい」と伝えるだけでなく、共有者にとっての不利益を減らす説明や提案をセットで行うことが合意形成のカギです。

「誰が共有者なのか」「持分割合はどうなっているのか」を正確に確認する

共有名義不動産を売却する場合、基本的には共有者全員が持分割合に応じて売却代金を受け取ることになります。たとえば、持分が1/2ずつであれば、売却額も半分ずつ分配されます。

売却後の分配をめぐるトラブルを防ぐためには、まず「誰が共有者なのか」「それぞれの持分割合はいくらなのか」を正確に把握しておくことが重要です。共有者と持分割合は、法務局で取得できる登記簿謄本で確認できます。

ただし、相続登記を行っていない場合、登記簿謄本を取り寄せても、すでに亡くなった方の名前が記載されたままになっていることがあります。このような状態では、実際の共有者や持分割合を正しく把握できず、売却手続きが止まってしまう可能性があります。

ただし、相続登記を行っていない場合は、登記簿謄本を取り寄せても、すでに亡くなった人の名前が記載されており、正確な共有者や持分割合が確認できません。このような場合は、売却前に相続関係の整理を行い、共有者全員と持分割合を正確に把握する必要があります。

固定資産税の負担割合や不動産の使用状況などから売却金額の分配を明確にしておく

共有名義不動産を売却した場合、原則として売却代金は持分割合に応じて分配されます。たとえば、持分が1/2ずつの場合は、売却額も半分ずつ分けるのが基本です。

ただし、これはあくまで「原則」であって、共有者全員の同意があれば実際の分配割合は自由に決められます。実務でも、以下のような事情がある場合には分配割合を調整するケースが多々あります。

| ケース | 調整の方向性 |

|---|---|

| 特定の共有者が固定資産税・修繕費を負担してきた | 過去の負担分を考慮し、その共有者の分配額を上乗せするケースがある。負担していない共有者の分配額は減る可能性がある。 |

| 一部の共有者が草むしり・清掃・近隣対応などの管理を担ってきた | 実質的な管理負担を反映して、管理を担ってきた共有者の分配額を増やす方向で調整されることがある。 |

| 1人の共有者が長年居住していた | 使用の偏りを考慮し、居住していた共有者の分配額を減らし、他の共有者に上乗せされるケースがある。 |

| 一部の共有者がリフォーム・修繕を自己負担してきた | 実際にかかった費用分を売却代金から精算し、その共有者の取り分を増やすケースがある。 |

| 一部の共有者が家賃収入を得ていた | これまで得ていた収益を考慮し、収入を得ていた共有者の分配額を減らすケースがある。 |

| 一部の共有者が解体・測量・登記費用を立て替えていた | 立替費用を精算したうえで、その共有者の分配額を増やす方向で調整されることがある。 |

| 一部の共有者が相続税や登記費用を負担していた | 負担分を反映して、その共有者の分配額を上乗せし、他の共有者の分配額が減るケースがある。 |

このように、登記上の「持分割合」に基づく分配はあくまで原則であり、実際の売却時には過去の支出・管理状況・利用状況などを踏まえて柔軟に調整されるケースも多くあります。

分配割合を事前に話し合わずに売却を進めてしまうと、「不公平に分配された」として不満やトラブルが生じやすくなります。そのため、売却前に費用負担や使用状況を整理し、共有者全員で分配方法を明確にしておくことが重要です。

話し合った内容や費用負担を書面で明確に残しておく

共有者間で話し合って決めた、売却に関する重要な内容は、書面(合意書)として残しておくことをおすすめします。共有者全員の署名・捺印のある合意書であれば、法律上有効な書面として扱われ、後々の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐ有力な証拠になります。

合意書には決まった書式はありませんが、以下のような項目を明記しておくことで、証拠力・実効性が高まります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 表題 | 「共有名義不動産売却に関する合意書」など |

| 柱書 | 「当事者は、下記不動産の売却に関し、以下のとおり合意した」など |

| 合意内容 | 1. 売却する不動産の所在地、内容 2. 売却方針(売却時期、方法など) 3. 費用負担の割合(仲介手数料や測量費、解体費用、税金など) 4. 売却金額の分配方法 (固定資産税や修繕費などの過去の負担を考慮した分配など) 5. 売却活動の進め方(誰が主導するか、どの不動産会社に依頼するかなど) 6. 特殊事情への対応(認知症、所在不明者など) |

| 合意書の通数・保管方法 | 「本書を2通作成し、各当事者1通ずつ保管する」など |

| 作成日 | 合意した日付 |

| 署名・押印 | 共有者全員の署名・押印 |

共有名義不動産では、一度合意しても時間が経つにつれ、共有者の認識がズレるケースが少なくありません。書面として残しておくことで、「そんな話は聞いていない」「条件が違う」といった食い違いを未然に防ぐことができます。

さらに強制力を持たせたい場合は、公正証書として残す方法もあります。これは不払いなどが発生した際に強制執行が可能になるため、高額な取引になる場合などに有効です。合意書や公正証書の作成に不安がある場合は、司法書士や弁護士といった専門家に相談して進めるのが良いでしょう。

認知症や行方不明といった特殊な事情がある場合には裁判所を通した手続きをしておく

共有者が認知症や行方不明で売却の同意が取れない場合でも、裁判所の手続きを経ることで不動産の売却が可能です。認知症・行方不明それぞれで取るべき手続きを以下にまとめました。

| 事情 | 制度・手続き | 説明 |

|---|---|---|

| 行方不明 | 所在等不明共有者持分取得制度 | 他の共有者が裁判所の決定により、所在不明者の持分を取得できる制度。2023年施行の制度で、供託金を納めれば単独所有にできる。 |

| 所在等不明共有者持分譲渡制度 | 他の共有者が所在不明者の持分を含めて第三者に売却できる制度。不動産全体を一括売却できるため、買取金額が上がるケースもある。 ただし、相続物件に関しては、相続開始から10年経過していないと利用できない。 |

|

| 不在者財産管理人制度 | 家庭裁判所に申立てて管理人を選任し、不在者に代わって売却に同意してもらう制度。時間と費用はかかる。さらに、親族以外が不在者財産管理人になる場合は報酬が発生する。 | |

| 失踪宣告 | 行方不明者を法的に死亡とみなし、持分を相続人へ承継。相続人と協議して売却が可能になる。 ただし、行方不明になってから7年経過しなければ、手続きできない。 |

|

| 認知症 | 成年後見制度(法定・任意) | 成年後見人が本人に代わって売却の同意を行える制度。本人に不利益があると判断されれば許可が下りない場合もあるため、売却目的の整理が重要。 |

これらの手続きを事前に進めておくことで、売却をスムーズに進めやすくなります。ただし、裁判所を通す手続きは時間や手間、費用もかかるため、早期売却を希望する場合は、現状のまま不動産を買い取ってくれる買取業者を活用する方法もあります。

共有名義不動産の売却が難しいなら共有持分のみの売却も検討する

「共有名義不動産全体の売却が難しい」「売却が進まずトラブルに発展しそう」「早く共有状態から抜け出したい」といった場合は、自分の共有持分だけを売却して、共有状態から抜け出すという選択肢もあります。

共有持分は登記上、各共有者の所有権として明確に認められているため、他の共有者の同意がなくても単独で売却が可能です。

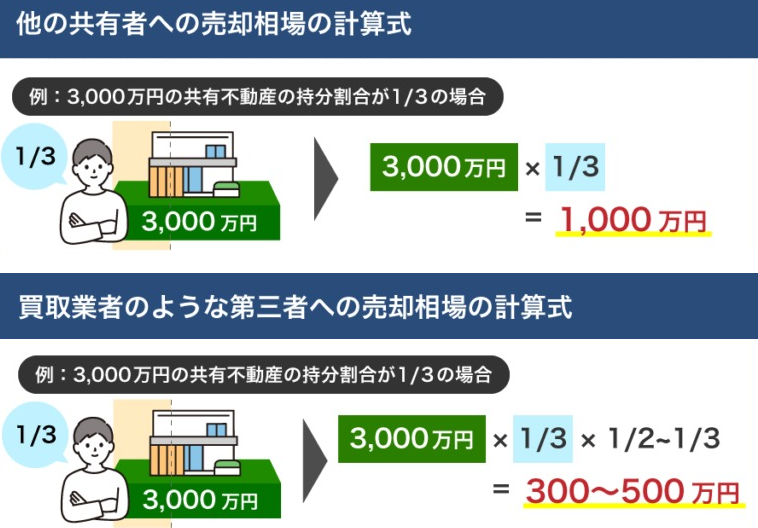

共有持分の主な売却先は、他の共有者か買取業者です。それぞれ、売却金額に違いがあります。

| 売却先 | 売却価格の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 他の共有者 | 不動産の市場価格 × 持分割合 | 近隣相場に近い価格で売却できる。ただし、他の共有者の同意・資金力が必要になる。 |

| 買取業者 | 不動産の市場価格 × 持分割合 × 1/3〜1/2 | 価格は下がるが、共有者の同意が不要。最短数日〜1週間で現金化できるケースもある。 |

仮に、市場価格3,000万円の不動産の持分1/3を売却する場合は、他の共有者への売却は約1,000万円、買取業者への売却は約300万〜500万円が目安となります。

買取業者の場合は、残りの持分を取得するための交渉コストや将来のリスクがあるため、売却価格が下がる傾向にあります。しかし、早期に現金化したい方や共有状態の煩わしさから抜けたい方には有効な手段です。

また、買取業者に売却すると、所有権が業者へ移るため、その後に共有者間でトラブルが起きた場合も、基本的には業者側が対応します。弊社のような専門業者であれば法的な対応にも慣れているため、認知症や所在不明者がいるような複雑な共有名義不動産でも柔軟に対応できます。

共有持分の売却が原因で揉めることもあるため注意

共有持分の売却は、自分の判断だけで進められる一方で、他の共有者にとっては「知らない第三者が新たな共有者になる」という状況を招くため、トラブルにつながることがあります。

買取業者に売却した場合、業者は不動産全体の活用や整理を前提に交渉を進めるため、残る共有者とのやり取りが発生するのが一般的です。モラルのある業者であれば問題ありませんが、悪質な業者に売却してしまった場合は、相場とかけ離れた価格で強引に売却を迫ることもあり、売却後に共有者から「なぜ勝手に売ったのか」と責められることもあります。

ただし、きちんとした買取業者であれば、売却後に共有者からの連絡や交渉などの対応はすべて業者側で引き受けます。実際に弊社でも、共有持分の売買成立後に「共有者から執拗に連絡がくる」といったご相談をいただいた事例がありました。共有者との関係がもともと希薄だったため、売却をきっかけに関係性が悪化してしまったケースです。

このとき弊社では、「連絡があっても売主様が対応する必要はない」とお伝えし、共有者との連絡はすべて弊社が対応しました。結果として、売主様は煩雑なやり取りに巻き込まれることなく、スムーズに共有状態から抜け出すことができました。

このように、共有持分の売却後に共有者との間でトラブルが発生する可能性はゼロではありません。そのため、事前に売却の意向を伝えるといった対策をとるとともに、売却後の共有者対応まで任せられる信頼できる買取業者を選ぶことが重要です。

まとめ

共有名義不動産の売却では、共有者間の意見の対立や権利関係の複雑さ、費用負担の偏りなどから、トラブルに発展するケースが少なくありません。実務でも「共有者から売却の同意が得られない」「売却益の分配がまとまらない」といった事例は多く見られます。

こうしたトラブルを防ぐためには、早い段階で共有者全員の意向を確認し、持分割合や過去の費用負担を整理しておくことが重要です。加えて、話し合った内容は合意書などの書面に残し、認知症や行方不明といった特殊なケースでは裁判所の手続きを通じて進めるなど、法的な対策も必要になります。

不動産全体の売却がどうしても難しい場合は、自分の共有持分だけを買取業者に売却する方法もあります。共有持分の売却であれば、他の共有者の同意を得ずに早期の売却が可能です。

ただし、売却後の共有者とのやり取りも考慮し、売却後の対応も任せられる買取業者を選ぶことが重要です。

よくある質問

買取業者への共有持分売却で発生する費用は?

買取業者への売却では仲介手数料は不要で、売主側の費用はほとんど発生しません。主な費用は以下の2つです。

- 印紙税:売買契約書に必要。契約金額に応じて2,000円〜1万円程度。

- 譲渡所得税:売却益が出た場合のみ課税。課税の有無は売却額と取得額の差によって決まる。

登録免許税や司法書士報酬は、基本的に業者負担です。多くの場合、売主の実費は印紙税のみで済みます。

持分売却の売却時に必要な書類は?

共有持分を売却する際には、以下の書類を事前にそろえておくとスムーズに手続きを進められます。

- 登記識別情報(権利証):所有者であることを証明する書類

- 土地測量図・境界確認書:土地の境界が明確であることを示す書類(必要な場合)

- 身分証明書:運転免許証やマイナンバーカードなど

- 印鑑登録証明書:実印を使用するため、発行から3ヵ月以内のものが望ましい

これらをあらかじめ準備しておくことで、契約締結から決済までの流れがスムーズになります。なお、相続登記が未了の場合などは、追加書類が必要になるケースもあるため、事前に業者や司法書士へ確認すると安心です。

持分売却を売却する買取業者はどのように選べば良い?

共有持分の買取では、どの業者に依頼するかによって売却後の負担や対応のしやすさが大きく変わります。買取業者は、買取後に他の共有者と交渉や調整を行うのが一般的なため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 共有持分の買取実績が豊富か | 実績が多い業者ほど、複雑な権利関係にも慣れており、トラブル対応にも強い傾向があります。 |

| 担当者が丁寧に話を聞いてくれるか | 売却後のトラブル対応まで含めた説明があるかどうかは、信頼できる業者を見極める重要なポイントです。 |

| 口コミや評判が良いか | 実際に利用した人の評価を確認することで、対応力や信頼性を判断しやすくなります。 |

共有持分の売却は、一度契約すると買い戻しが難しいため、スピード感だけで決めず、対応体制や実績をよく確認することが大切です。