共有名義不動産の売却を徹底解説!売却方法・税金・トラブル防止法も紹介

弊社では、共有名義不動産の処分に関するご相談が寄せられることがあります。とくに相続や離婚をきっかけに共有名義の不動産を所有することになったものの、自由に処分できずに悩む方からのお問い合わせは多く寄せられます。

共有名義不動産は、共有者全員の合意が得られれば不動産全体を売却できますが、1人でも反対する共有者がいれば実現はできません。一方で、自分の共有持分のみであれば、単独で売却手続きを進めることが可能です。

共有名義不動産の売却を検討している場合は、こうした共有名義不動産の売却に関する基本的なルールを踏まえたうえで、物件の状況や共有者との関係、自身の希望に応じて、最適な売却方法を選ぶことが大切です。

共有名義不動産、または持分のみを売却する方法には、下記のような方法があります。

| 売却方法 | 向いているケース |

|---|---|

| 共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する |

・共有者全員が不動産の売却に同意している場合 ・市場価格に近い価格で売却したい場合 ・共有者の誰もその不動産に住んだり、利用したりしていない場合 |

| 他の共有者の持分を全て買い取ってから不動産全体を売却する |

・共有者との関係が良く、持分の売却に応じてくれそうな場合 ・共有者の誰もその不動産に住んだり、利用したりしていない場合 |

| 共有物分割請求訴訟をして売却する |

・他の共有者との協議が完全に決裂している場合 ・他の売却手段を選べない場合 ・費用や時間をかけても、法的に解決したい場合 |

| リースバックを利用して不動産全体を売却する |

・居住者がいることで、不動産を売却できない場合 ・現金化したい共有者と、住み続けたい共有者の両者の意向を両立させたい場合 |

| 共有持分を第三者に売却する |

・他の共有者との連絡や交渉が難しい場合 ・価格が割安になっても、共有持分をスピーディーに売却したい場合 |

| 共有持分を他の共有者に売却する |

・共有者が自分を含めて2人の場合 ・共有者に持分を買い取る資金がある場合 |

| 分筆して売却する(土地の場合) |

・十分な広さの土地を共有している場合 ・各共有者が物理的に土地を分けることに合意している場合 |

なお、共有名義不動産全体の売却は、複数人の共有者が関わることで意見の調整が難航し、スムーズに進まないケースも少なくありません。

共有名義不動産全体の売却が難しいなかで共有状態から抜け出したい場合、共有持分のみの売却を検討するのも手です。

共有持分は他の共有者に売却することも可能ですが、話し合いが難しい場合には、共有持分の買取を専門とする業者に相談する方法もあります。弊社のような共有持分を専門とする買取業者であれば、最短で数日から1週間程度で現金化が可能であり、共有者間でトラブルが起きている場合でも弁護士などの士業と連携しつつ買取を進められます。

本記事では、共有名義不動産の売却方法や相場、手続きの流れ、費用の目安について詳しく解説します。加えて、売却を円滑に進めるコツや、売却時に起こりやすいトラブルとその対処法なども紹介していきます。

なお、弊社クランピーリアルエステートは、共有名義不動産や共有持分などの訳あり不動産を専門に買い取りをしており、年間3,000件以上のご相談に対応しています。また、全国の弁護士や税理士と連携しているため、共有名義不動産にありがちな法律や税務の問題にも対応可能です。

共有持分の買取だけでなく、共有名義不動産の売却に関するお悩み相談も対応いたしますので、売却を検討している場合にはぜひお問合せください。

目次

共有名義不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になる

共有名義不動産とは、土地や建物などの不動産を複数人で共同所有している状態の不動産のことです。名義人が複数いる場合でも、売却自体は可能ですが、不動産全体を売却する場合は「共有者全員の同意」が必要です。

これは、不動産全体の売却が、民法第251条に定められた「変更行為」に該当するためです。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第251条

例えば、共有者が3人いる場合、不動産全体を売却するには3人全員の合意が必要です。1人でも反対していれば、共有名義不動産全体を売却することは法的に認められません。

そのため、共有名義不動産の売却を検討している場合、まずは共有者全員から同意が得られるかどうかが重要になるのです。同意が得られるのであれば不動産全体を、同意を得られない場合には後述する共有持分のみの売却を検討してみるのが良いでしょう。

なお、共有名義不動産では売却以外にも、リフォームや賃貸などを行う際に、内容に応じて共有者の合意が必要になります。以下は、共有不動産での行為ごとに必要となる同意の範囲をまとめたものです。

| 行為 | 内容 | 条件 |

|---|---|---|

| 処分・変更行為 |

・売却 ・建物の取り壊し ・抵当権の設定 |

共有者全員の合意が必要 |

| 管理行為 |

・建物の増改築やリフォーム ・宅地の整地 ・短期の賃貸契約(土地5年、建物3年以下) |

共有持分の過半数分にあたる、共有者の合意が必要 |

| 保存行為 |

・建物の修繕 ・不法占拠者への対処 |

単独で実施可能 |

売却を含む「処分・変更行為」については、共有者のうち1人でも反対すれば実施できません。

一方で、管理行為を行う場合は、共有持分の過半数を有する共有者の同意があれば実施可能です。例えば、3人の共有者がそれぞれ1/3ずつ持分を所有しているケースでは、2人の合意があれば管理行為を進められます。

これに対して、建物の修繕などの「保存行為」については、不動産の状態を維持するために行われるものであり、他の共有者の利益にもかなうため、共有者の単独判断で実施することが認められています。

共有持分だけなら同意がなくても自由に売却できる

不動産全体ではなく、自分の「共有持分」だけを売却する場合、他の共有者の同意を得る必要はありません。これは、民法第206条により、所有者は自己の財産を自由に処分する権利が認められているためです。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元 e-Gov法令検索 民法第206条

例えば、兄弟がそれぞれ不動産の1/2ずつを共有している場合、各自が所有する持分については自由に売却できます。この際、相手の同意や許可を得る必要はありません。

共有名義不動産の売却先は「不動産全体」「持分のみ」で変わるのが基本

大前提として、共有名義の不動産全体でも共有持分だけでも、買主が現れれば売却することは可能です。しかし、弊社の相談事例から考慮しても、不動産全体の場合は買主が絞られづらいのに対して、共有持分のみの場合は一般の人が買主になることはほぼありません。

つまり、共有名義不動産を売却する場合、「不動産全体を売却するのか」「自分の持分のみを売却するのか」によって売却先が異なると考えておくのが基本になるのです。

- 不動産全体の売却: 仲介業者を通じて、一般の買主へ売却できる

- 共有持分のみの売却:他の共有者や不動産買取業者と、買主が限定される

共有名義不動産全体であれば通常物件として売却可能

共有者全員の合意を得て共有名義の「不動産全体」を売却する際は、買主からすれば単独所有できる不動産であるため、通常物件として扱われます。そのため、居住用の家を探しているような一般の人も買主になりやすく、仲介業者を通じて売却するケースが多いです。

もちろん買取業者への売却も可能ですが、不動産全体の売却であれば、通常物件と同様に幅広い買主を探せるため、仲介による売却が選ばれやすいのです。購入者は土地や建物を自由に使用・活用できるため、物件としての需要が高く、市場価格に近い金額での売却も期待できます。

共有持分だけの場合は買主が制限される

自分が所有している共有持分に関しては自由に売却できますが、現実的な売却先は、他の共有者、または共有持分専門の不動産買取業者に限られます。共有持分だけを購入しても不動産全体を自由に利用できるわけではなく、他の共有者との協議が必要になるため、一般の個人が買主になることはほぼないためです。

実際、「仲介では売れなかった持分でも買取できるのでしょうか」のように、仲介業者からは取り扱いを断られてしまった方からご相談を受けるケースも多々あります。

なお、共有持分を不動産買取業者に売却する際は、他の共有者への事前通知や承諾は法的には不要とされています。そのため、共有者との関係が疎遠で連絡が取りづらい場合でも、相手に知らせることなく売却を進めることが可能です。

「株式会社クランピーリアルエステート」では、共有持分の買い取りはもちろん、売却後の共有者との連絡調整やトラブル対応もすべてお任せいただけます。 「共有者との関係が疎遠」「連絡を取りたくない」といったケースでも、売却後の対応は弊社が一貫して行いますので、安心してお取引いただけます。共有持分の売却にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

共有名義不動産を売却する方法

共有名義不動産を不動産全体として売却する方法は、大きく分けて4つあります。それぞれの方法に適したケースも併せてまとめているので、ご自身の状況に近い方法を見つける際の参考にしてください。

| 売却方法 | 向いているケース |

|---|---|

| 共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する |

・共有者全員が不動産の売却に同意している場合 ・市場価格に近い価格で売却したい場合 ・共有者の誰もその不動産に住んだり、利用したりしていない場合 |

| 他の共有者の持分を全て買い取ってから不動産全体を売却する |

・共有者との関係が良く、持分の売却に応じてくれそうな場合 ・共有者の誰もその不動産に住んだり、利用したりしていない場合 |

| 共有物分割請求訴訟をして売却する |

・他の共有者との協議が完全に決裂している場合 ・他の売却手段を選べない場合 ・費用や時間をかけても、法的に解決したい場合 |

| リースバックを利用して不動産全体を売却する |

・居住者がいることで、不動産を売却できない場合 ・現金化したい共有者と、住み続けたい共有者の両者の意向を両立させたい場合 |

共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する

共有者全員が共有名義不動産の売却に合意していれば、不動産全体を「1つの物件」として第三者に売却することが可能です。

単独名義になることで居住・賃貸・売却など自由に活用できるため、居住を目的とした物件を探しているような一般の人も買主になる可能性があります。また、不動産仲介業者を通じて、買主を探すこともできるため、市場価格に近い価格での売却にも期待できます。

ただし、共有者のうち1人でも売却に反対する人がいれば実行できません。また、契約手続きでは名義人全員の署名や捺印が必要になるなど、単独名義の不動産に比べて手間がかかりやすい点には留意が必要です。

「共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する方法」のメリット・デメリット、向いてるケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット |

・市場価格で売却しやすい ・共有者全員が公平に現金を手にできる |

|---|---|

| デメリット |

・共有者全員の合意が必要となる ・共有者の意思が揃わないと売却まで時間がかかる |

| 向いているケース |

・共有者全員が不動産の売却に同意している場合 ・市場価格に近い価格で売却したい場合 ・共有者の誰もその不動産に住んだり、利用したりしていない場合 |

A・B・Cの3人が、それぞれ1/3ずつの共有持分をもつ土地付き住宅(評価額3,000万円)を所有。Aの転勤をきっかけに、全員が「この機会に売ってしまおう」と合意し、不動産仲介業者に売却を依頼しました。

無事に3,000万円で売却できた場合の内容は以下のとおりです。

■売却価格:3,000万円

■売却益の分配:各共有者(A・B・C)が1,000万円ずつ受け取る

■諸費用:約115万円(1人あたり約38〜40万円)

仲介手数料:約105万円(3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税)

登記費用(所有権移転登記+司法書士報酬など):総額約10万円前後

他の共有者の持分を全て買い取ってから不動産全体を売却する

他の共有者の持分をすべて買い取り、単独名義に変更したうえで不動産を売却する方法もあります。

買い取る側は単独名義の不動産を得られ、自分の意思だけで売却手続きを進められます。また、売却する側も持分に見合った現金を受け取れるため、双方にとってメリットのある方法です。

さらに、単独名義の不動産であれば、不動産仲介業者を通じて相場価格での売却が期待できるため、高値で売れる可能性もあります。

ただし、この方法を選ぶには、すべての共有者が持分の売却に応じることが前提条件となります。また、持分すべてを買い取る必要があるため、一定の資金も必要です。

「他の共有者の持分を全て買い取ってから不動産全体を売却する方法」のメリット・デメリット、向いているケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット |

・単独名義にすることで自由に売却できる ・市場価格で売却しやすい |

|---|---|

| デメリット |

・共有者が売却に応じてくれない場合は成立しない ・他の共有者の持分を買い取るための資金が必要となる |

| 向いているケース |

・共有者との関係が良く、持分の売却に応じてくれそうな場合 ・共有者の誰もその不動産に住んだり、利用したりしていない場合 |

A・B・Cの3人が、それぞれ1/3ずつの共有持分をもつ不動産を所有。BとCは不動産を活用する予定がなかったため、Aがそれぞれの持分(1/3ずつ)を1,000万円で買い取ることで合意しました。

Aが単独名義人となったあと、不動産仲介業者を通じて不動産を相場通りの3,500万円で売却した場合、収支は以下のとおりです。

■売却価格:3,500万円

■B・Cが受け取った金額:それぞれ1,000万円(持分1/3に相当)

■Aが受け取った金額:約1,370万円

売却代金3,500万円 − 支出2,130万円(買取代金2,000万円 + 諸費用約130万円 ) = 約1,370万円

■諸費用:約130万円前後

仲介手数料:約120万円(3,500万円 × 3% + 6万円 + 消費税)

登記費用(所有権移転登記+司法書士報酬など):総額約10万円前後

共有物分割請求訴訟をして売却する

他の共有者が不動産の売却に同意しない場合、法的手続きで共有状態を解消する「共有物分割請求」によって売却することも可能です。ただし、時間・費用・精神的負担などのデメリットが多い方法であるため、他の手段が取りにくい場合の最終手段といえます。

共有物分割請求とは、複数人で所有する不動産について、裁判所を通じて物理的または金銭的に分割・清算し、共有状態を解消する法的手続きです。民法第256条に以下のように規定されています。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

引用元 e-Gov法令検索 民法第256条

共有物分割請求は、家庭裁判所に「共有物分割調停を申し立てる」、もしくは「地方裁判所に共有物分割訴訟を申し立てる」ことで請求できます。

裁判所による不動産の分割方法は、主に以下の3つです。

- 現物分割:不動産を物理的に分け合う(例:土地の分筆)

- 代償分割:1人が他の持分を取得し、代償金を支払う

- 換価分割(競売):裁判所主導で競売にかけ、得た金額を分配する

実際には「換価分割(競売)」が選ばれるケースが多く、その場合は市場価格よりも2〜3割低い価格で落札されるのが一般的です。結果として、期待した資金が得られない可能性が高くなります。

さらに、調停や訴訟には半年〜2年以上の時間がかかるうえ、弁護士費用や訴訟費用の負担も発生します。共有者間の関係が悪化するリスクや、精神的ストレスも無視できません。

そのため、共有物分割請求訴訟については、共有者との話し合いが難航してしまい他に不動産全体を売却する方法がない場合の最終手段として捉えておくのが良いでしょう。

「共有物分割請求訴訟をして売却する方法」のメリット・デメリット、向いているケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット | ・強制的に共有状態を解消して、不動産を現金化できる |

|---|---|

| デメリット |

・調停・裁判費用がかかる ・半年~2年以上と時間がかかる ・共有者との関係が悪化する可能性がある ・分割方法を選べず、市場価格よりも大幅に低い金額で売却になる可能性がある |

| 向いているケース |

・他の共有者との協議が完全に決裂している場合 ・他の売却手段を選べない場合 ・費用や時間をかけても、法的に解決したい場合 |

A・B・Cの3人がそれぞれ1/3ずつの持分を持つ不動産(市場価格3,000万円相当)について、B・Cが売却に応じなかったため、Aが共有物分割訴訟を提起。裁判所が「換価分割(競売)」を命じ、最終的に2,200万円で落札された場合の内訳は以下のとおりです。

■競売価格:2,200万円

■売却益:各共有者が約733万円ずつ受け取る

■諸費用:約70〜120万円前後(訴訟を提起したAの負担)

裁判所への予納金や印紙代:約10~20万円

鑑定費・公告費など:約20~50万円

弁護士費用:約30~50万円前後(着手金+報酬)

リースバックを利用して不動産全体を売却する

共有名義不動産に居住者がいることで売却が難航している場合は、居住者に「リースバック」を提案し、不動産を売却する方法もあります。

リースバックとは、不動産会社に不動産を売却し、売却後は元の居住者がその会社と賃貸契約を結ぶことで、同じ家に住み続けることができる制度です。リースバックを利用すれば、不動産全体を売却して現金化しつつ、居住者は住環境を維持できます。

なお、売却代金については、共有持分割合に応じて各共有者に分配します。

ただし、リースバックの場合は市場価格の6~8割程度の価格で売却となるケースが多いです。また、居住者にとっての注意点もあります。例えば、家賃が周辺の相場よりも割高になる傾向があります。

さらに、不動産の所有権は不動産会社に移るため、賃貸契約の内容に従わなければならず、契約期間や更新の有無、退去時の条件など、新たな制約を受ける可能性があります。居住者のためにも、契約を結ぶ際には内容をよく確認し、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。

「リースバックを利用して不動産全体を売却する方法」のメリット・デメリット、向いているケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット |

・居住者がいても不動産全体の売却ができる ・居住者は売却後も住み慣れた家に住み続けられ ・売却益は共有者で持分に応じて公平に分配できる |

|---|---|

| デメリット |

・市場価格よりも低い価格で売却になるケースが多い ・居住者が合意しなければ、実現できない ・家賃が高い、賃貸契約のルールに縛られるなど、居住者にとっての不都合が生じる可能性がある |

| 向いているケース |

・居住者がいることで、不動産を売却できない場合 ・現金化したい共有者と、住み続けたい共有者の両者の意向を両立させたい場合 |

A・B・Cの3人が1/3ずつの持分を所有する住宅(市場価格3,000万円)に、Aが単独で居住。B・Cは現金化を希望しましたが、Aは転居を望んでいないため、3人はリースバックを活用することで合意しました。以下のような内容で不動産を売却しました。

■売却価格:2,400万円(リースバックにより市場価格の8割で売却)

■売却益の分配:A・B・Cがそれぞれ800万円ずつ受け取る(持分1/3ずつ)

■諸費用:1人あたり約32〜33万円程度

仲介手数料 約86.9万円(2,400万円 × 3% + 6万円 + 消費税)

登記費用:約10万円前後

■その後のAの状況(居住者)

月額家賃:12万円(周辺相場よりやや高め)

年間賃料:144万円(5年間居住した場合、総支払額は約720万円)

賃貸契約内容:2年契約、更新可。退去時には原状回復義務あり。

共有持分のみを売却する方法

共有持分に関しては、自分の意思のみで自由に売却可能です。売却先は主に買取業者のような第三者や他の共有者などが挙げられます。

また、土地のみの共有名義不動産であれば、共有持分の割合に応じて土地を分け、単独名義にしたうえで売却することも可能です。各方法に適したケースは以下のとおりです。

| 売却方法 | 向いているケース |

|---|---|

| 共有持分を第三者に売却する |

・他の共有者との連絡や交渉が難しい場合 ・共有持分をスピーディーに売却したい場合 |

| 共有持分を他の共有者に売却する |

・共有者が自分を含めて2人の場合 ・共有者に持分を買い取る資金がある場合 |

| 分筆して売却する(土地の場合) |

・十分な広さの土地を共有している場合 ・各共有者が物理的に土地を分けることに合意している場合 |

共有持分を第三者に売却する

共有持分は、自分の所有権に基づく財産であるため、他の共有者の同意がなくても、単独で第三者に売却することが可能です。

ただし、共有持分は単独名義の不動産とは異なり、自由に居住・使用・処分ができない制約があるため、個人が買主になることはほとんどありません。

弊社も共有持分の売却に関するご相談を受けることが多々ありますが、基本的には現実的な選択肢として共有持分の買取を専門とする不動産買取業者への売却を提案させていただいています。

買取業者に売却を依頼した場合の買取価格は「不動産の市場価格 × 持分割合 × 1/2~1/3」程度となる傾向があります。これは、買取業者が実際に不動産を活用するためには、買い取り後に他の共有者との交渉や訴訟を行う必要が生じる可能性があるためです。

こうしたリスクや手間を見越したうえで査定されることから、売却価格は一般的に相場よりも低くなります。

なお、売却後は、買取業者が新たな共有者となるため、他の共有者との関係性に配慮し、事前に売却の意向を伝えておくのが望ましいでしょう。

「共有持分を第三者に売却する方法」のメリット・デメリット、向いてるケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット |

・共有者の同意が必要ないため、自分の意思のみで売却できる ・不動産買取業者であれば手続きがスムーズで、短期間で現金化できる |

|---|---|

| デメリット | ・「不動産の市場価格×持分割合×1/2~1/3」と売却価格が安くなる |

| 向いているケース |

・他の共有者との連絡や交渉が難しい場合 ・価格が割安になっても、共有持分をスピーディーに売却したい場合 |

A・B・Cの3人が、それぞれ1/3ずつの持分を持つ不動産(市場価格3,000万円)を所有。Aは現金化を希望し、他の共有者とは話し合いができなかったため、共有持分の買取業者にAの持分を売却しました。その場合の内訳は以下のとおりです。

■不動産の市場価格:3,000万円

■Aの持分割合:1/3(=1,000万円相当)

■買取価格:500万円(市場価格の約50%)

■諸費用(登記費用・印紙代など):数万円〜10万円程度

共有持分の売却なら専門の買取業者に依頼するのがおすすめ

共有持分を買取業者に売却する際は、「共有持分の買取に特化した買取業者」へ依頼するのがおすすめです。共有持分の取引実績が豊富な業者であれば、過去の事例や法的リスク、他の共有者との関係性、将来的な収益化の可能性など、複雑な要素を総合的に判断し、適正な査定価格を提示してもらえます。

また、弁護士や税理士などの専門家と連携している業者であれば、売却前後に発生しがちなトラブルや税務上の懸念にも適切に対応してくれるため、安心して任せられます。

共有持分を他の共有者に売却する

共有持分を他の共有者に売却するという選択肢もあります。この方法は、買い取る側の共有者に十分な資金があることが前提となります。

しかし、共有者同士の取引であれば「市場価格 × 持分割合」に近い価格で売却できる可能性が高く、第三者に売却するよりも有利な条件で取引できることが多いです。

買い取る側にとっても、持分を増やすことで不動産の活用範囲が広がるというメリットがあるため、交渉しやすいといえます。例えば、共有者が自分を含めて2人の場合、自分の持分を相手に売却すれば、相手は不動産の単独所有者となり、売却・賃貸・改築などの処分行為を自由に行えるようになります。

ただし、共有者が自分を含めて3人以上いる場合は注意が必要です。自己持分を一部の共有者に売却すると、「なぜ〇〇に売却したのか?」「売却前に相談がなかった」といった不満が他の共有者から出て、トラブルに発展するおそれがあります。

特に、持分を買い取った共有者が過半数の持分を取得することになると、「管理行為」(賃貸借契約の締結や解除、建物のリフォームなど)を単独で実行できるようになり、不動産の運用に大きな影響を与える可能性があります。

共有者間のトラブルを避けるためにも、持分の売却を行う際は、あらかじめすべての共有者に対して事情を説明し、納得を得ておくことが望ましいでしょう。

「共有持分を他の共有者に売却する方法」のメリット・デメリット、向いてるケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット |

・「市場価格×持分割合」と相場に近い価格で売却できる可能性がある ・共有者が自分を含めて2人の場合は、共有状態を解消できる |

|---|---|

| デメリット | ・共有者が自分を含めて3人以上の場合は、売買による持分変動でトラブルになるおそれがある |

| 向いているケース |

・共有者が自分を含めて2人の場合 ・共有者に持分を買い取る資金がある場合 |

A・Bの2人が、それぞれ1/2ずつの共有持分をもつ不動産(市場価格2,000万円)を所有。Aは現金化を希望し、Bに持分を売却することで合意した場合の内訳は以下のとおりです。

■売却価格:1,000万円(2,000万円 × 1/2(持分割合))

■諸費用:Aが約41万、Bが約51万

仲介手数料(A・Bの双方に発生):約39万円ずつ(1,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税)

登記費用(所有権移転登記+司法書士報酬):約10万円(Bが負担)

契約書作成費用:数万円程度

■売主Aのメリット:市場価格に近い金額で持分を現金化

■買主Bのメリット:不動産の単独名義者となり、自由に活用・売却可能

共有者間での売買でも不動産会社の仲介を入れるのが得策

共有者間で共有持分の売買をする場合、共有者が親族であることも多く、「信頼関係があるから」と個人間で取引を進めようとするケースがみられます。

しかし、個人間売買では「入金が遅れる」「金額が当初の提示と違う」といった金銭トラブルのほか、契約書の内容が曖昧で「支払い時期」「引渡し条件」「瑕疵(かし)の責任範囲」などを巡って紛争が起こるリスクがあります。

さらに、売却価格が市場価格を大きく下回ると、税務上「贈与」とみなされ、買主に贈与税が課される可能性があります。

例えば、適正価格が1,000万円の共有持分を、親族だからと700万円で売却した場合、差額の300万円のうち非課税枠(110万円)を超える190万円に対して、買主に贈与税(税率10%で19万円)が課される可能性があります。

その点、不動産会社に仲介を依頼すれば、価格の妥当性の確認や契約書の作成、登記なども専門家に対応してもらいながら売買を進められます。金銭・契約・税務の各リスクを回避するためにも、たとえ親族間であっても専門業者を介した手続きをおすすめします。

分筆して売却する(土地の場合)

土地のみの共有名義不動産の場合は「分筆(ぶんぴつ)」を行い、単独名義に変更したうえで売却する方法もあります。

分筆とは、登記簿上一体となっている土地を複数に分けて登記し直す手続きです。持分割合に応じて土地を物理的に分け、各共有者が単独名義の土地を所有することになります。単独名義になれば、それぞれの土地を自由に活用・処分できるようになります。

ただし、土地は面積が同じでも、接道状況・形状・日当たりなどにより価値に差が出やすく、公平に分けるのが難しいことがあります。さらに土地が狭くなる分、分筆前よりも資産価値が下がるおそれもあります。また、測量や登記にかかる費用も発生するため、実行前に共有者間での話し合いが必要です。

「土地を分筆して売却する方法」のメリット・デメリット、向いてるケース、シミュレーションは以下のとおりです。

| メリット |

・共有状態を解消し、各自が単独名義の土地を所有できる ・ 自分の判断で土地を売却・活用できるようになる |

|---|---|

| デメリット |

・土地の形状・立地条件によって価値に差が出る可能性がある ・測量費用・登記費用・司法書士報酬などの諸費用がかかる ・土地が狭くなり、資産価値が下がる場合もある |

| 向いているケース |

・十分な広さの土地を共有している場合 ・各共有者が物理的に土地を分けることに合意している場合 |

A・Bの2人が1/2ずつの持分をもつ土地(固定資産税評価額2,000万円)を共有。Aは現金化を希望し、Bは土地の活用を希望していたため、双方合意のうえで土地を分筆し、それぞれ単独名義とすることにしました。分筆と売却に関する内訳は以下のとおりです。

■分筆内容:1,000万円相当の土地を2筆に分割し、A・Bがそれぞれ単独名義に変更

■諸費用:1人あたり約29万円

測量・分筆費用(確定測量・分筆登記など):約40万円(A・Bで折半し、1人あたり約20万円負担)

登録免許税:1人あたり約4万円(固定資産税評価額1,000万円 × 0.4%)

司法書士報酬・登記費用:1人あたり約5万円

■Aの状況:分筆後の土地を1,200万円で売却

売却後の手取り額:約1,124.8万円(=1,200万円 − 仲介手数料)

最終的な実質手取り:約1,095.8万円(=1,124.8万円 − 分筆諸費用29万円)

■Bの状況:分筆後も自己所有の土地に引き続き居住・活用可能

共有名義不動産の売却相場

共有名義の不動産を売却する場合、どのような方法を選ぶかによって、売却価格の相場は大きく変わります。以下は、共有持分の買取を専門とする弊社の買取事例などをもとにした売却相場となります。

- 共有名義不動産全体の売却:市場価格

- 共有持分のみを共有者に売却:不動産全体の市場価格×持分割合

- 共有持分のみを第三者に売却:不動産全体の市場価格×持分割合×1/2〜1/3

それぞれの売却相場と実際のシミュレーションを交えて、具体的な金額感を解説します。

共有名義不動産全体の売却:市場価格

共有者全員が売却に合意している場合、不動産全体を売却できます。買主にとっても単独名義の不動産と変わらない扱いとなるため、住居や投資物件として自由に活用・処分・売却が可能です。

そのため、不動産仲介業者を通じて買主を募集すれば、市場価格に近い金額で売却できます。共有名義不動産の売却方法のなかでも高値売却が見込める方法であり、全員の合意が得られる場合は優先的に検討したい選択肢です。

共有名義不動産全体を売却した場合のシミュレーションは以下のとおりです。

A・Bの2人が、それぞれ1/2ずつの共有持分を持つ不動産を所有しており、全員が売却に合意。不動産仲介業者を通じて買い手を募り、以下の条件で売却した場合の内訳は次のとおりです。

■売却価格:2,000万円

■売却益の分配:A・Bがそれぞれ1,000万円を受け取る(持分1/2ずつ)

■諸費用:約82万円(1人あたり約41万円)

仲介手数料:約72万円(3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税)

登記費用(所有権移転+司法書士報酬など):約10万円

■各共有者の実質手取り:約959万円(1,000万円 − 約41万円)

共有持分のみを共有者に売却:不動産全体の市場価格×持分割合

他の共有者の合意が得られる場合には、共有者間で持分のみを売却することが可能です。この際、相場よりも著しく安い金額で売却すると、税務上「贈与」とみなされる可能性があるため、「不動産全体の市場価格 × 自身の持分割合」を基準とした価格で売買するのが基本です。

共有者間での取引は、第三者である不動産買取業者に売却するよりも高値で売れる可能性が高いといえます。

共有持分のみを共有者に売却した場合のシミュレーションは以下のとおりです。

A・B・Cの3人が、それぞれ1/3ずつの持分を持つ不動産(市場価格3,000万円)を共有。Aが現金化を希望し、Bに自身の持分(1,000万円相当)を売却することで合意した場合の内訳は以下のとおりです。

■売却価格:1,000万円(3,000万円 × 1/3(持分割合))

■諸費用:Aが約41万円、Bが約51万円

仲介手数料(A・Bの双方に発生):約39万円ずつ(1,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税)

登記費用(所有権移転登記+司法書士報酬):約10万円(Bが負担)

契約書作成費:数万円程度(双方で負担)

■売主Aのメリット:市場価格に近い金額で持分を現金化

■買主Bのメリット:持分が2/3に増加し、管理行為を単独で行えるようになるため、活用の自由度が高まる

共有持分のみを第三者に売却:不動産全体の市場価格×持分割合×1/2〜1/3

共有名義不動産において、共有者間での合意形成が難しく、不動産全体の売却や共有者間での持分売買が成立しない場合は、不動産買取業者に自分の共有持分だけを売却する方法があります。

この場合、買取価格の目安は「不動産全体の市場価格 × 自分の持分割合 × 1/2~1/3」程度です。これは、共有持分そのものが単独では活用しづらく、買取後に他の共有者との交渉や訴訟が必要になることを見越して、それらにかかる経費を加味して査定額を決定するためです。

一方で、スピーディーな現金化が可能であり、売却後の共有トラブルからも解放されるという大きなメリットがあります。他の共有者と連絡が取れない場合や、すぐに現金が必要な場合には、現実的な選択肢となるでしょう。

共有持分のみを買取業者に売却した場合のシミュレーションは以下のとおりです。

A・Bの2人が1/2ずつの持分を持つ不動産(市場価格3,000万円)を共有。Aは現金化を希望するものの、Bとの交渉が難航したため、Aは共有持分買取業者に持分を売却しました。その場合の内訳は以下のとおりです。

■不動産の市場価格:3,000万円

■Aの持分割合:1/2(=1,500万円相当)

■買取価格:750万円(市場価格の約50%)

■諸費用(登記費用・印紙代など):約5万円〜10万円

共有持分の買取事例

「株式会社クランピーリアルエステート」では、共有持分を専門とする買取業者として、複雑な事情を抱えた物件でも積極的に買い取りを行っています。

以下では、弊社の共有持分の買取事例を紹介します。

【買取事例1.品川区西五反田|共有持分2分の1をを7,000万円で買取】

■お取引の概要

共有者:売主と叔父(2名)

利用状況:叔父が工場兼自宅として利用(土壌汚染の可能性あり)

状態:売主は未使用、固定資産税は叔父が負担

経緯:叔父と金額面で折り合わず、調停不調により、弊社に売却

買取価格:7,000万円(1/2持分)

取引期間:調停終了から約1ヵ月で現況のまま買取り完了

母親から相続した不動産を、叔父と1/2ずつ共有していた売主。叔父が工場兼自宅として使用しており、売主は実際に利用していない状態でした。共有者である叔父から持分買取の打診があったものの、金額面で納得できず調停に発展。しかし調停も不調に終わったため、より好条件を提示していた弊社に売却されました。

【買取事例2.目黒区|共有持分4分の1を1,460万円で買取】

■お取引の概要

共有者:売主と義弟

利用状況:老朽化した空き店舗(長年未使用)

状態:遠方に住む売主が管理に困難を感じていた

経緯:共有者と協議困難で、弊社に売却

買取価格:1,460万円(1/4持分)

取引期間:約1ヵ月で現況のまま買取り完了

被相続人の死去により、売主と義弟が不動産を相続。売主は土地建物の1/4を所有していましたが、20年以上前に親族間で裁判を経験しており、義弟との関係は悪化。対象物件は長年空き家で老朽化も進んでおり、協議も困難だったため、売主は弊社に持分の売却を依頼。ご相談から約1ヵ月で取引が成立しました。

共有名義不動産を売却する際の流れ

共有名義不動産を売却する場合の流れは、「不動産全体の売却」か「共有持分のみ売却」で異なります。共有持分に関しては、売却先が共有者か第三者かによっても手続きの流れが異なります。

以下では、それぞれの売却方法ごとに、具体的な手続きの流れを一覧でご紹介します。

| 売却方法 | 売却の流れ |

|---|---|

| 不動産全体を売却する |

1.不動産仲介業者に査定を依頼する 2.仲介業者と媒介契約を締結する 3.売却活動・内覧対応をする 4.売買契約を締結する 5.決済・所有権移転登記を行う |

| 共有持分を他の共有者に売却する |

1.共有者に交渉を持ちかける 2.仲介業者に相談する 3.価格や条件のすり合わせを行う 4.売買契約を締結する 5.決済・所有権移転登記を行う |

| 共有持分を第三者に売却する |

1.共有持分専門の買取業者に査定を依頼する 2.買取条件を確認して、業者を決定する 3.売買契約を締結する 4.決済・所有権移転登記を行う |

不動産全体を売却する場合の流れ

共有者全員の合意のもと、共有名義不動産全体を売却する場合は、以下のような流れで売却を進めます。

- 不動産仲介業者に査定を依頼する

- 仲介業者と媒介契約を締結する

- 売却活動・内覧対応をする

- 売買契約を締結する

- 決済・所有権移転登記を行う

1.不動産仲介業者に査定を依頼する

まずは、不動産仲介業者に物件の査定を依頼します。査定は1社に絞らず、必ず複数の業者に相見積もりを依頼しましょう。金額だけでなく、営業担当者の対応力や提案力も重要な比較ポイントです。

具体的には、以下のような対応ができる仲介業者で安心して売却を任せられるでしょう。

- 共有者間の調整や書類手続きに詳しく、的確なアドバイスをくれるか

- 物件の特徴を踏まえ、ターゲットなどの具体的な販売戦略を提案してくれるか

- 査定根拠を丁寧に説明し、こちらの疑問や懸念に迅速かつ誠実に対応してくれるか

2.仲介業者と媒介契約を締結する

査定を比較して、売却を依頼する不動産会社が決まったら、まず「媒介契約」を結びます。媒介契約とは、物件の売却を正式に依頼するための契約で、主に以下の3つの種類があります。

| 契約の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 一般媒介契約 | 複数の不動産会社に同時に依頼できるため、幅広く買主を探したい人向け。ただし、営業活動の報告義務はないため、進捗管理は自分で行う必要あり。また、レインズ(不動産物件情報を共有するためのネットワークシステム)への掲載義務がないため、自身で掲載をお願いする必要がある。 |

| 専任媒介契約 | 1社のみに依頼。2週間に1回の進捗報告がある。信頼できる会社があるなら、販売管理も任せやすくバランスが良い。レインズへの掲載義務があるため、購入希望者が集まりやすい。 |

| 専属専任媒介契約 | 1社のみに依頼。専任媒介よりも手厚い管理が受けられ、1週間に1回の報告義務あり。レインズへの掲載義務があるため、購入希望者が集まりやすい。ただし、専任媒介のように自分で見つけた買主と直接契約することはできない。 |

売却活動を1社に任せるのが不安なら「一般媒介」、売却にかかる手間を減らしたいなら「専任媒介」、進捗をこまめに報告してほしいなら「専属専任媒介契約」など、希望に合わせて契約形態を選びましょう。

3.売却活動・内覧対応をする

媒介契約を結んだ後は、仲介業者が主導して広告掲載や購入希望者への対応など、売却活動を進めます。そのため、希望する売却価格や売却時期、広告を掲載してほしい媒体(ネット・チラシなど)など、売却に関する希望は事前にしっかり伝えておくことが重要です。

内覧対応は基本的に仲介業者が行ってくれますが、可能であれば共有者が立ち会うことで、生活のイメージや物件の魅力が伝わりやすくなります。また、購入希望者からの価格交渉に備え、事前に共有者同士で「最低売却価格」を共有しておくと、スムーズに対応できるでしょう。

4.売買契約を締結する

購入希望者が決まったら、いよいよ売買契約を結びます。共有者全員が立ち会って契約するのが理想ですが、都合がつかない場合は、1人の共有者が代表して契約を締結することも可能です。その際は、他の共有者全員から記名押印された「委任状」をあらかじめ準備しておく必要があります。

また、売買契約の締結時には、不動産会社に仲介手数料の半額を支払うのが一般的です。残りの半額は決済(引き渡し)時に支払うため、資金の準備をしておきましょう。

5.決済・所有権移転登記を行う

売買契約書で定めた決済日に、買主から売却代金が「口座振込」または「現金」で支払われます。もし、売却代金を各共有者の口座に分けて振り込んでほしいといった希望がある場合は、売買契約時に買主側へ事前に伝えておく必要があります。

着金の確認後、司法書士が所有権の移転登記を行い、物件の所有者が買主へと正式に変更されます。登記が完了したら、買主へ鍵を引き渡して売却手続きは完了です。

なお、売却益が出た場合は、譲渡所得税の対象となるため、確定申告が必要になる可能性があります。あらかじめ税理士や専門家に確認しておくと安心です。

譲渡所得税を含む、売却時発生する税金や費用については、「共有名義不動産の売却にかかる税金や費用」で詳しく解説します。

共有持分を共有者に売却する場合の流れ

他の共有者に、自身の共有持分を売却したい場合は、以下のような流れで進めます。

- 共有者に交渉を持ちかける

- 仲介業者に相談する

- 価格や条件のすり合わせを行う

- 売買契約を締結する

- 決済・所有権移転登記を行う

個人間売買を行うことも可能ですが、信頼できる不動産仲介業者を通じて進めることで、契約書の不備や価格交渉などのトラブルを回避しやすくなります。

1.共有者に交渉を持ちかける

まずは、他の共有者に持分の売却について相談します。交渉を進める際は、以下のようなポイントを確認・整理しておきましょう。

- 共有者が不動産を所有・活用する意向があるか

- 購入資金を確保できているか

- 売却価格に対するお互いの認識に大きな差がないか

共有者間で売買条件の方向性がある程度一致していれば、その後の手続きがスムーズに進みます。

2.仲介業者に相談する

共有者との間で売却の意向が固まったら、不動産仲介業者に相談し、手続きを進めてもらいます。 仲介業者に依頼することで、以下のような支援が受けられます。

- 売買契約書などの法的書類の作成

- 価格交渉や条件調整のサポート

- 税務面のリスクや名義変更に関するアドバイス

不動産の売買契約には専門知識が必要です。「期日に入金がない」「事前に決めた売却価格と異なる」といった、個人間売買で起きがちなトラブルを回避するためにも、不動産会社にサポートしてもらうことをおすすめします。

3.価格・条件のすり合わせを行う

不動産仲介業者を通じて、売主・買主(共有者同士)間で最終的な売買条件を調整します。相場より著しく低い金額での売却は「贈与」とみなされるリスクがあるため、「市場価格 × 持分割合」を基準に価格設定するのが一般的です。不動産会社にサポートに入ってもらえば、相場に基づいた価格を提示してくれます。

売買契約を締結する

条件がまとまったら、不動産仲介業者が契約書を作成し、双方が署名・押印して売買契約を締結します。 契約時には、売却代金や引渡し条件などの重要事項について、きちんと確認をしましょう。

売買契約が成立したら、この段階で買主・売主の双方が仲介手数料の半額を業者に支払うのが一般的です。残りの半額分は、決済当日に支払います。

決済・所有権移転登記を行う

契約書に基づき、決済日に買主から「口座振込」または「現金」で代金を受け取ります。司法書士が登記手続きを行い、所有権移転が完了すれば売却手続きは終了です。

また、譲渡益が出た場合は確定申告が必要になるため、税務面の確認も忘れずに行いましょう。

共有持分を第三者に売却する場合の流れ

他の共有者との交渉が難航した場合や、迅速に現金化したい場合は、共有持分の専門買取業者に売却する方法があります。以下に主な流れを解説します。

- 共有持分専門の買取業者に査定を依頼する

- 買取条件を確認して、業者を決定する

- 売買契約を締結する

- 決済・所有権移転登記を行う

1.共有持分専門の買取業者に査定を依頼する

まずは、複数の共有持分買取業者に査定を依頼しましょう。比較検討できるように、最低でも2〜3社に見積もりを取ることをおすすめします。

無料で査定を行っている業者も多いため、気軽に相談することが可能です。なお、やり取りの負担を軽減するためにも、査定依頼は3社程度に留めるのがおすすめです。

2.買取条件の確認して、業者を決定する

複数の買取業者に査定を依頼したら、各社の査定額や対応を比較し、最終的に売却先を1社に絞り込みます。選定時には、以下のポイントを確認しておくと安心です。

- 査定額に納得できるか

- 弁護士や税理士と連携しているか

- 契約不適合責任を免責とした契約であるか

- 担当者の対応が早く、説明も丁寧かどうか

買取業者への共有持分の売却相場は「市場価格 × 持分割合の1/2~1/3程度」が目安です。査定額が相場に近い額で、自分自身が納得できるかを判断基準としましょう。

また、法的なトラブルや税務リスクを避けるためにも、弁護士や税理士と連携している業者を選ぶのが安心です。万が一、売却後に他の共有者から嫌がらせなどを受けた場合も、適切に対応してくれます。

契約内容に関しては、「契約不適合責任を免責とする」旨が明記されているかを確認しておくと、売却後の思わぬトラブルを避けられます。免責条項が含まれていれば、売却後に瑕疵(雨漏り・シロアリ・配管の故障など)を理由に責任を問われるリスクを回避できます。

さらに、担当者の説明がわかりやすく、やり取りがスムーズかどうかも重要な判断材料です。信頼できる業者を見極めるためにも、対応姿勢をよく観察しましょう。

弊社では、共有持分の買取時に「契約不適合責任を免責とした契約」を結びます。そのため、「売却後にトラブルになるのが不安」といった場合も、安心してご利用いただけます。

また、共有持分を専門とする買取業者であるため、過去の取引データはもちろん、法的リスクや他の共有者との関係性、将来的な収益化の可能性など、あらゆる要素を総合的に分析し、適正かつ納得いただける査定額をご提示いたします。全国の弁護士・税理士と連携しているため、共有名義不動産に多い法律や税務の問題にも柔軟に対応可能です。まずは、無料相談をご活用ください。

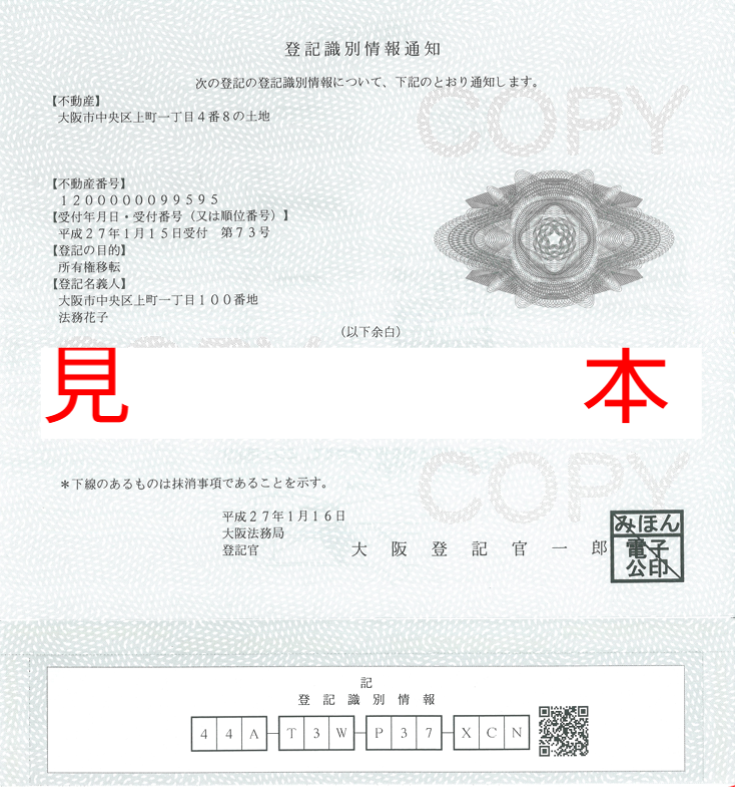

3.売買契約の締結する

買取業者が決定したら、売買契約を締結します。通常、契約は買取業者の事務所などで行います。 この際に必要となる書類(登記識別情報通知書、印鑑証明書、本人確認書類など)は、事前に案内があるため準備しておきましょう。

必要書類については、「共有名義不動産の売却で必要な書類」でも詳しく解説します。

4.決済・所有権移転登記を行う

契約当日または後日、決済日を迎えます。買取業者から売却代金を「口座振込」または「現金」で受け取り、着金が確認されたら、司法書士が法務局で所有権の移転登記を行います。

登記が完了すれば、売却手続きはすべて終了です。売却によって譲渡所得が発生した場合は、翌年の確定申告も忘れずに行いましょう。

共有名義不動産の売却で必要な書類

共有名義不動産の売却には、下記のような書類が必要となります。

- 登記識別情報(登記済権利証)

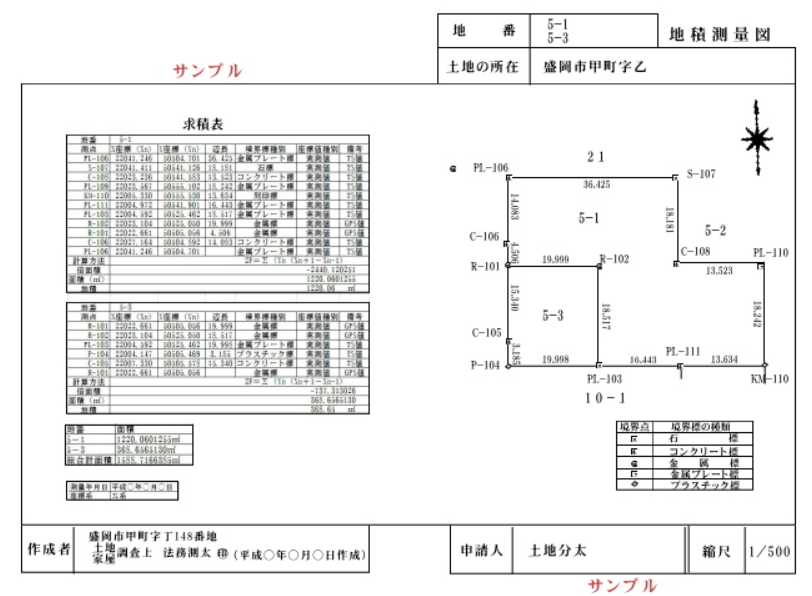

- 地積測量図、境界確認書

- 身分証明書、印鑑証明書、住民票、実印

各書類の概要や取得先、注意点を事前に把握しておくことで、売却手続きをスムーズに進められます。

登記識別情報(登記済権利証)

登記識別情報(登記済権利証)は、不動産の所有者がその権利を第三者に示すための「所有者証明」です。売却時の所有権移転登記に必須となります。

- 登記識別情報:不動産登記を行った人のみに通知される「12桁の英数字のコード」

- 登記済権利証:「登記識別情報」の導入前の登記で発行された紙の証明書

2005年以降の登記の場合は、登記完了後に送付される登記識別情報通知書に「登記識別情報」が記載されています。以下のような書類です。

出典:法務局|登記識別情報通知

登記識別情報の制度の導入以前に登記が行われた不動産については、代わりに「登記済権利証」が交付されています。登記済権利証は、紙の冊子形式で発行されるのが一般的で、司法書士が作成した表紙の下に、登記申請書の写しや売渡証書などが綴じられています。表紙には通常、権利者の氏名や手続きに関与した司法書士事務所の名称が記載されています。

なお、登記識別情報や登記済権利証は再発行できません。相続した不動産で行方がわからないといった場合は、本人確認書類や売買契約書など、不動産の所有者であることを証明する書類を提出するなど別の手続きが必要となります。登記識別情報や登記済権利証を紛失した場合は手続きが複雑になるため、司法書士に相談すると良いでしょう。

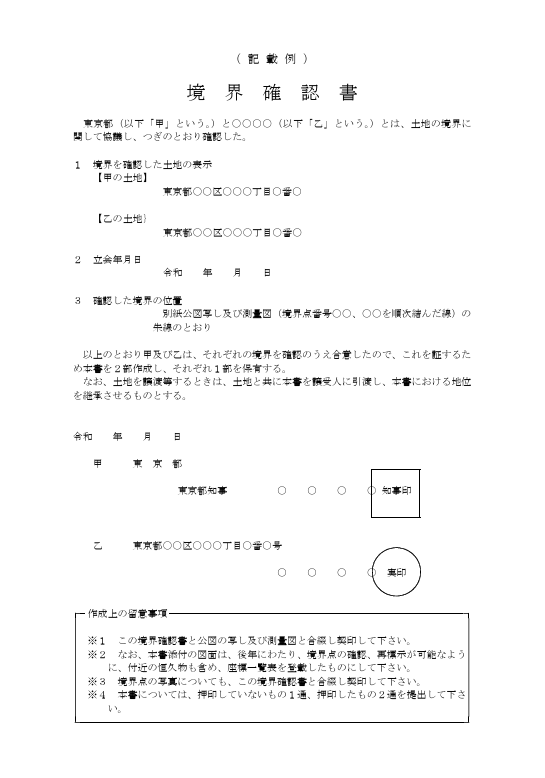

地積測量図・境界確認書

地積測量図や境界確認書は、土地の売却において重要な「土地の範囲」「面積の正確性」を証明する書類です。買主が現状渡しで納得している場合や、建物付きの不動産の場合は不要とされるケースもありますが、用意しておくと買主からの信頼度が上がり、スムーズな売却につながります。

地積測量図は、土地の正確な面積・形状・方位を示す法的図面です。法務局の窓口、もしくは法務局の「登記情報提供サービス」よりオンライン申請で取得することもできます。

なお、古い土地や未登記の土地などの場合、法務局に申請しても地積測量図が存在しないケースもあります。地積測量図がない場合は、登記簿に記載された「登記面積」で判断されることもありますが、実際の土地の境界や面積と異なる可能性もあり、買主とのトラブルにつながるリスクがあります。トラブルを防ぐためにも、土地家屋調査士に依頼して、新たに地積測量図を作成するのがおすすめです。

出典:警視庁|境界確認書

境界確認書とは、隣接地の所有者と境界線について合意した内容を明文化した書類です。土地を取得した際に作成している可能性もありますが、相続などを経て、紛失しているケースもあります。手元にない場合は、土地家屋調査士に依頼して再作成が必要です。なお、境界確定には、隣接地所有者の立ち会いや同意が必要となります。

身分証明書・印鑑証明書・住民票・実印

共有名義不動産の売却では、共有者全員の身分証明書、印鑑証明書、住民票、実印が必要となります。すべての書類を揃えたうえで、共有名義者が実印を押し、契約書に署名することで売却が成立します。

それぞれの書類の概要と取得先は以下のとおりです。

| 書類名 | 概要 | 取得先 |

|---|---|---|

| 身分証明書 | 売主本人であることを証明するための公的書類です。運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどが該当します。 | お住まいの自治体で交付された公的身分証を使用 |

| 印鑑証明書 | 契約書に押された実印が、登録された印鑑であることを証明する書類です。 | 市区町村役所の窓口またはコンビニ交付(マイナンバーカードが必要) |

| 住民票 | 住所・氏名・生年月日などを確認するための書類です。契約書の記載情報と一致させるために必要となります。 | 市区町村役所の窓口・郵送・コンビニ交付(マイナンバーカードが必要) |

| 実印 | 売買契約書や登記書類に押印するための正式な印鑑です。印鑑証明に登録された印影と一致する必要があります。 | 事前に市区町村に印鑑登録を済ませたものを使用 |

共有名義不動産の売却にかかる税金や費用

共有名義不動産の売却では、売買契約に必要な印紙税の他、さまざまな費用が発生します。状況によって必要な費用が異なるため、以下の表を確認してみてください。

| 費用項目 | 金額の目安 | 必要なケース |

|---|---|---|

| 譲渡所得税 |

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用) 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率 例)譲渡所得180万円の場合、譲渡所得税は約36万円 |

不動産売却で利益が出た場合に発生 |

| 登録免許税 |

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2% ※令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は「固定資産税評価額 × 1.5%」 例)固定資産税評価額1,000万円の場合、登録免許税は15万円 |

買主が負担するのが一般的だが、売買契約で「費用は折半」「売主負担」などになっている場合は負担 |

| 印紙税 |

200円~60万円 例)1,500万円の売買の場合、印紙税は1万円 |

売買契約を交わす場合は必須 |

| 測量費 |

現況測量:約10万~20万円 境界確定測量:約40万~50万円 |

以下に該当する場合は必要 ・境界杭が確認できない、もしくは紛失している ・隣地所有者と境界について合意していない ・地積測量図が存在しない、または現況と異なる ・境界確認書が手元にない |

| 贈与税 |

贈与税 = (贈与財産の価額 - 基礎控除額110万円) × 税率 - 控除額 例)市場価格1,200万円の共有持分を100万円で売却した場合は、贈与税は271万円 |

他の共有者に、市場価格よりも低い価格で売却した場合に、買い取った共有者に発生 |

| 抵当権抹消費用・司法書士報酬 |

登録免許税:2,000円 司法書士報酬:2万円 |

住宅ローンは完済済みだが、抵当権抹消登記を行っていない場合に必要 |

| 仲介手数料 |

200万円以下の部分:5%以内 200万円超~400万円以下の部分:4%以内 400万円超の部分:3%以内 例)売却価格2,000万円の場合は、仲介手数料は72.6万円 |

仲介業者に依頼して売却した場合に必要 |

譲渡所得税

不動産全体または共有持分のみを売却して利益が出た場合、その利益(=譲渡所得)には「譲渡所得税」が課されます。 譲渡所得税は、不動産の売却によって得た利益(=譲渡所得)に対して課税され、以下のように計算されます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

なお、税率は不動産の所有期間によって異なります。

| 所有期間 | 税率 |

|---|---|

| 所有期間5年以下の土地・建物 | 39.63%(所得税 30.63% 、住民税 9%) |

| 所有期間5年を超える土地・建物 | 20.315%(所得税 15.315% 、住民税 5%) |

例えば、以下のような条件の共有持分を売却した場合は、36万5,670円の譲渡所得税が発生します。

■条件

不動産の市場価格:3,000万円

持分割合:1/2(50%)

売却価格:1,000万円(※買取業者に売却)

取得費(購入当時の価格):800万円

譲渡費用(仲介手数料など):20万円

所有期間:6年(長期譲渡に該当)

■譲渡所得の計算

1,000万円(売却価格) −(800万円(取得費) + 20万円(譲渡費用)) = 180万円

■譲渡所得税の計算(所有期間5年超:長期譲渡)

180万円(譲渡所得) × 20.315% = 36.567万円

なお、不動産全体を売却した場合は共有者全員が持分に応じて確定申告を行い、共有持分のみを売却した場合は売却した共有者のみが申告義務を負います。

【3,000万円の特別控除】

売却した不動産がマイホーム(居住用財産)であれば、「3,000万円の特別控除」を受けられる可能性があります。この特例では、所有期間の長さにかかわらず、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

【適用例】

売却益が3,200万円 → 3,200万円−3,000万円=200万円に課税

売却益が2,800万円 → 控除後の譲渡所得は0円となり、課税なし

登録免許税

不動産の売買においては、買主への名義変更手続き(所有権移転登記)を行う際に、登録免許税という税金が発生します。この税金は、法務局での登記申請時に納付する必要があり、通常は司法書士に登記手続きを依頼し、司法書士を通じて支払うのが一般的です。

登録免許税は、以下の計算式で求められます。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%

ただし、令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は、下記のように税率が引き下げられています。

軽減税率:固定資産税評価額 × 1.5%(2025年8月現在)

例えば、以下のような条件の共有持分を売却した場合は、15万円の登録免許税が発生します。

■条件

不動産の固定資産税評価額:2,000万円

売却対象の持分割合:1/2

持分に対応する評価額:1,000万円(=2,000万円 × 1/2)

軽減後の登録免許税率:1.5%(2026年3月31日まで)

登録免許税額:15万円(=1,000万円 × 1.5%)

なお、固定資産税評価額については、市町村が発行する「固定資産税納税通知書」や「評価証明書」で確認できます。また、登録免許税は買主側が負担するのが一般的ですが、売買契約で「費用は折半」「売主負担」などになっている場合は調整されることもあります。

印紙税

不動産売買における「印紙税」は、売買契約書に貼付する収入印紙によって納める税金です。課税対象となるのは、「契約書の記載金額」に応じた定額で、契約書1通ごとに課税されます。

なお、令和9年(2027年)3月31日までの軽減税率制度が適用されており、多くの取引で本則よりも安い税額で済みます。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率※ |

|---|---|---|

| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |

| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |

| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |

| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |

| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |

| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |

※軽減措置の対象となるのは、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるもの。

なお、収入印紙は契約書1通につき1枚必要となるため、控えを含めて2通作成する場合は、2枚分の印紙税が発生します。

収入印紙は郵便局や法務局で購入できますが、多くの場合、不動産会社が用意するため、手続き時に費用を精算します。

例えば、不動産全体の市場価格が3,000万円で、1/2の持分を売却するケースでは以下のような印紙税が発生します。

■売却金額:1,500万円

■契約金額区分:1,000万円超~5,000万円以下

■印紙税(軽減税率適用時):1万円

契約書1通につき1万円の印紙を貼付するため、控えを含め2通作成するなら計2万円となります。

測量費

測量費は、隣地との境界が曖昧な土地や一戸建てを売却する際に発生する可能性がある費用です。売却後のトラブルを防ぎ、買主に安心してもらうためにも、土地の正確な面積や境界線を明らかにする「測量」は重要なプロセスです。

以下のような場合には、測量が必要となります。

- 境界杭が確認できない、もしくは紛失している

- 隣地所有者と境界について合意していない

- 地積測量図が存在しない、または現況と異なる

- 境界確認書が手元にない

測量は、土地家屋調査士に依頼します。土地家屋調査士は、法務局への地図訂正や登記申請の代理業務も行える「測量の専門家」です。

測量費は土地の広さによっても異なりますが、おおよその相場は以下のとおりです。

| 測量の種類 | 内容 | 費用相場 |

|---|---|---|

| 現況測量 | 現状の境界・建物位置を把握(登記不要) | 約10万~20万円 |

| 境界確定測量 | 隣地所有者立ち会いのもと、境界を確定 | 約40万~50万円 |

贈与税

共有名義不動産の売却において、共有者の1人が、他の共有者に時価よりも著しく安い価格で持分を売却した場合、買い取った側に贈与税が発生する可能性があります。

実質的に「無償または一部無償で財産を渡した」とみなされるため、税務上は「贈与」として扱われます。

贈与税の計算式は以下のとおりです。

贈与税 = (贈与財産の価額 - 基礎控除額110万円) × 税率 - 控除額

贈与財産の評価額に応じて、以下の累進税率・控除額が適用されます。

| 課税価格(=贈与額-基礎控除) | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | 0円 |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |

例えば、時価1,200万円の共有持分を、同じ共有者に100万円で譲渡した場合、税務上は「贈与1,100万円」とみなされ、共有持分を買い取った共有者に271万円の贈与税が発生します。

■市場価格:1,200万円の共有持分

■売却価格:100万円

■贈与税:271万円

1,200万円 − 100万円 − 基礎控除110万円 = 課税価格 990万円

990万円 × 40% − 125万円 = 271万円

抵当権抹消費用・司法書士報酬

不動産を売却する際、住宅ローンを完済している場合でも「抵当権」が登記簿に残っていれば、そのままでは売却できません。抵当権を外すには「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。

抵当権抹消登記には、法務局へ納める登録免許税がかかります。費用は、不動産1件あたり1,000円です。土地と建物がそれぞれ別の登記になっている場合は2,000円となります。登記の手続きを司法書士に依頼する場合、報酬の相場は1~2万円です。

例えば、1つの土地と1つの建物に抵当権が設定されているケースでは、2万7,000円程度の費用が発生します。

登録免許税:1,000円(土地)+1,000円(建物)=2,000円

司法書士報酬:2万円

登記手続きは自分でも行えますが、書類の不備があると受理されないこともあるため、不安な場合は司法書士に依頼するのが確実です。

仲介手数料(仲介で売却する場合のみ)

仲介手数料とは、不動産の売却を仲介した不動産会社に支払う成功報酬のことです。法律により上限が定められており、宅地建物取引業法施行規則で以下のとおり規定されています。

- 200万円以下の部分:5%以内

- 200万円超~400万円以下の部分:4%以内

- 400万円超の部分:3%以内

この計算を簡略化した「速算式」は以下のとおりです。

仲介手数料(速算式)= 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税

※売買価格が400万円を超える場合のみ使用可能

例えば、売却価格が2,000万円の場合は、仲介手数料は72.6万円となります。

2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円

66万円 × 10%(消費税)= 6.6万円

合計:72.6万円(税込)

共有名義不動産の売却を円滑に進めるコツ

共有名義不動産の売却は、単独名義不動産の売却と比べて手続きが複雑になりやすく、共有者間の合意形成も欠かせません。売却を円滑に進めたい場合は、下記のような点を意識しましょう。

- 最低売却価格を高めに設定しない

- 代行売却を活用する

- 共有名義不動産の売却にかかる費用の負担割合を明確にしておく

- 共有名義不動産に住宅ローンの残債があるかを調べておく

- 相続登記を済ませておく

最低売却価格を高めに設定しない

共有名義不動産を共有者の合意で売却する場合、あらかじめ「最低売却価格(これ以下では売らないという基準)」を共有者間で決めておくと、スムーズに売却の可否を判断できます。

ただし、売却価格を相場より高く設定しすぎると、購入希望者が現れず、売却活動が長期化するおそれがあります。逆に、相場よりやや低めに設定すれば、問い合わせや内覧の数が増え、早期売却につながる可能性があります。

売却相場は、以下のような方法で確認できます。

- 複数社の不動産会社に無料査定を依頼する

- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」で周辺の成約事例を確認する

不動産鑑定士に正式な鑑定評価を依頼する方法もありますが、費用は10万円〜50万円程度と高額です。そのため、売却活動の初期段階や価格の目安を把握したいだけであれば、不動産会社の無料査定や、「不動産情報ライブラリ(国土交通省)」などの公的データベースの活用で十分対応できます。

また、売却を依頼する不動産会社が決まれば、地域の取引相場や物件の状況を踏まえた適正な売却価格の提案も受けられます。

代行売却を活用する

共有者の合意により共有名義不動産を売却する場合、共有者は売買契約や重要事項説明、代金決済などの大切な場面では全員で立ち会う必要があります。とはいえ、共有者が多い、仕事の都合で足を運べない、遠方の共有者がいるなどの事情がある場合は、手続きの際に毎回全員集まるのは難しいでしょう。その場合は、委任状を用いた代行売却を活用することで、売却の手続きがスムーズに進みます。

委任状を作成する際は、委任者と代理人それぞれの印鑑証明書と実印、住民票を用意します。委任状には、下記のような内容を含めます。テンプレートなどを使用すると、記入漏れを防げるでしょう。

- 「不動産売却契約を締結する権限を代理人に委任する」など委任の意思を示す一文

- 委任の範囲(売買契約のみ、売買代金の受領など)

- 売買する不動産の情報(所在や地番、家屋番号、面積など)

- 委任状の有効期限

- 委任状の作成日

- 委任者と代理人の氏名と住所

- 委任者と代理人の実印の押印

なお、認知症などで正常な判断が難しい成年被後見人などの場合、委任状は使用できません。成年後見人を立てて手続きを行うことになるため、共有者が誰で、どんな状況かを把握しておくことも重要です。

共有名義不動産の売却にかかる費用の負担割合を明確にしておく

「共有名義不動産の売却にかかる税金や費用」で解説したとおり、共有名義不動産の売却では、印紙税や仲介手数料などさまざまな費用が発生します。

これらの費用は、共有者全員で分担する必要がありますが、明確なルールが法的に定められているわけではありません。

一般的には、持分割合に応じて費用を按分するケースが多いですが、トラブルを避けるためにも、事前に共有者間で負担割合を話し合い、文書などで取り決めておくことが望ましいです。

共有名義不動産に住宅ローンの残債があるかを調べておく

共有名義不動産を売却する前に、住宅ローンの残債があるかどうかを必ず確認しておく必要があります。ローンの返済が完了していない場合、金融機関が設定した「抵当権」が登記簿上に残っており、原則として売却はできません。

抵当権とは、債務不履行(ローンを返せない場合)に備えて、金融機関が不動産を担保として登記する権利のことです。不動産全体の売却はもちろん、持分のみの売却であっても、抵当権が残ったままでは原則売却できないため、注意が必要です。

抵当権の有無は、法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿)」の権利部(乙区)で確認できます。なお、抵当権の記載部分に下線が引かれている場合は、抵当権が抹消済みであることを意味します。

もしローンが残っている場合は、金融機関に連絡し、売却の意思と残債の返済方法について事前に相談する必要があります。売却代金で残債を完済する「任意売却」や、買主の融資・持分移転に伴う同意など、金融機関との調整が求められるケースもあります。

相続登記を済ませておく

相続によって共有名義となった不動産を売却する場合は、相続登記が完了しているかを確認しましょう。不動産の売却は、登記簿上に記載された所有者しか行えないため、たとえ法定相続人であっても、相続登記をしていない状態では売却できないためです。

なお、2024年4月1日からは、不動産を相続した際の相続登記が義務化されており、正当な理由なく3年以内に登記申請をしなかった場合には、過料(10万円以下)が科されるおそれもあります。

しかし、義務化以前に相続が発生していた場合や、登記手続きを失念しているケースもあるため、売却前に必ず登記状況を確認するようにしましょう。

相続登記が未了の場合は、不動産業者や司法書士に依頼し、必要書類を揃えて速やかに手続きを進めましょう。登記完了までには、通常1~2ヵ月程度かかることがあるため、早めの対応が売却の円滑化につながります。

共有名義不動産を売却する際に起こりえるトラブルと対処法

共有名義不動産の売却では、以下のようなトラブルが発生することもあります。

- 共有名義不動産全体を売却するための合意が取れない

- 共有名義不動産の売却にかかる費用負担の割合で揉める

- 共有持分を売却したことで他の共有者との関係性が悪化する

- 知らぬ間に他の共有者が共有持分を売却してしまう

当サイトを運営する「株式会社クランピーリアルエステート」でも、共有名義不動産にまつわるさまざまな相談を受けています。共有名義不動産で起こりうるトラブルと対処法を、弊社の事例をまじえて紹介します。

共有名義不動産全体を売却するための合意が取れない

共有名義不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。しかし、相続や離婚などをきっかけに不仲となっていたり、売却への意向が異なったりする場合、話し合いがまとまらず、売却そのものが進められないトラブルに発展することがあります。

このような場合は「自分の持分だけを第三者へ売却する」という方法があります。民法上、持分の売却は共有者の同意がなくても可能なため、他の共有者が反対していても単独で売却を進められます。

以下は、売却の合意を共有者から得られず、弊社に買い取りを相談された事例です。

【東京都中央区勝どき|共有持分3分の1を2,840万円で買取】

■お取引の概要

共有者:3姉妹

利用状況:長女夫妻が居住

状態:固定資産税や管理費は共有者間で分割負担

経緯:相続後、姉妹間の関係悪化により合意形成が困難となり、弊社に売却依頼

買取価格:2,840万円(1/3持分)

取引期間:ご相談から6日で買取完了

相続により3姉妹でマンションを共有していましたが、遺産分割協議をめぐるトラブルをきっかけに関係が悪化。現地に居住していた長女夫妻は売却にも家賃支払いにも応じず、共同売却は事実上不可能な状況でした。維持費だけが発生する中、共有状態を解消したいとのご相談を受け、弊社が持分を直接買取しました。

共有名義不動産の売却にかかる費用負担の割合で揉める

共有名義不動産の売却には、仲介手数料・測量費・司法書士報酬など、さまざまな費用が発生します。 特に、境界線が不明確な土地の場合は「境界確定測量」が必要となり、40~50万円前後の測量費がかかることも珍しくありません。

売却に際して発生する費用は、持分割合に応じて分担するのが原則です。しかし、実際には「自分は住んでいないのに費用を出したくない」「管理してきた側が多く負担すべき」など、意見の対立が生じるケースもみられます。例えば、持分が1/2ずつでも、一方が長年居住していた場合などは「なぜ自分が半額を負担するのか」と揉めるケースもあります。

このようなトラブルを回避するためにも、売却を合意したタイミングで、諸費用の負担割合を明文化し、書面化しておくことが重要です。曖昧なまま進めると、売却活動の途中で揉めて、売却自体が頓挫するおそれがあります。感情的な対立がある場合は、司法書士や不動産会社、弁護士などの第三者を交えて、調整を図ることも検討しましょう。

また、協議がどうしてもまとまらない場合は、共有持分のみを第三者に売却することで、早期の現金化や共有関係の解消を図ることも可能です。

以下は、兄弟間で売却の方針が合わず、弊社が共有持分を買い取った事例です。

■お取引の概要

共有者:兄弟2名

状況:老朽化した戸建て(空き家)

状態:一部境界の不一致・リフォーム必須

経緯:兄弟間で売却の方針が合わず、依頼者のみが現金化を希望

買取価格:1,500万円

取引期間:約2週間でスムーズに完了

相続で取得した戸建てを売却したいとのご相談でしたが、兄弟間で「高く売りたい」「早く現金化したい」と意見が食い違い、協議が難航。さらに、境界標の位置が測量図と異なっていたため、隣地との調整も必要な状態で、測量費の負担でも揉めることに。依頼者からのご相談から2週間以内に、弊社が共有不動産ごと買い取る形で取引を成立。共有関係の解消と資金化を実現しました。

共有持分を売却したことで他の共有者との関係性が悪化する

共有名義不動産において、自身の共有持分だけを第三者(買取業者など)に売却した後、他の共有者との関係性が悪化するというトラブルが起こることがあります。

特に、他の共有者が不動産に居住していたり、外部の人間が共有者になることに強い抵抗感を持っていたりする場合、 「勝手に売られた」「知らない人が共有者になった」などの理由で、嫌がらせや過剰な連絡を受けることもあります。

共有持分の売却を検討している場合、売却前に他の共有者へ一言伝えておくことで、トラブルの火種を減らせる可能性があります。また、共有持分を売却する際は、売却後のトラブルにも対応してくれる買取業者を選ぶことが大切です。

買取業者のなかには弁護士や司法書士などの士業と連携し、売主への嫌がらせや連絡にも対応してくれる業者もあります。そのようなサポート体制が整った買取業者を選ぶことで、売却後も安心して過ごせるでしょう。

以下は、弊社で対応したトラブル事例です。

【共有持分売却後、他の共有者からの執拗な連絡に発展】

■お取引の概要

物件状況:他の共有者が居住中

売主と共有者の関係:疎遠、相続をきっかけに共有状態となった

トラブル内容:売却後、他の共有者から売主に頻繁な連絡が届き始める

対応策:弊社がすべての連絡窓口を引き受け、売主の負担をゼロに

売主様は他の共有者と長年交流がなく、相続を機に共有状態となった不動産を手放すべく、弊社にご相談。売却後、他の共有者から「なぜ勝手に売ったのか」といった執拗な連絡が入り、精神的な負担を感じておられました。

知らぬ間に他の共有者が共有持分を売却してしまう

共有者の1人が、自分の共有持分を第三者(買取業者)に売却するケースもあります。共有者は自分の持分を自由に売却できますが、売却によって知らない第三者と共有する状況になるため、思わぬトラブルにつながるケースもあります。

宅建業法上のルールを遵守する買取業者なら良いですが、強引な買取交渉を持ちかけてくる悪質な業者も存在します。対応が難しい場合は、不動産問題に詳しい弁護士への相談が必要になるでしょう。

もしくは、不動産買取業者に相談するのも1つの手です。共有持分や訳あり物件を専門とする買取業者であれば、既にトラブルが起きている物件でも対応してくれる可能性があります。

以下は、弊社に買い取りを相談してきた事例です。

【神奈川県横浜市|共有持分を1分の2を1,500万円で買取】

共有者:兄弟2名

状況:利用していない空き家

状態:老朽化

経緯:相続で共有名義になっているが、兄弟仲が悪く、10年以上連絡をとっていない。弟が共有持分を買取業者に売却したことで、執拗に買い取り連絡が来るようになり、弊社に相談。

買取価格:1,500万円

取引期間:約2週間でスムーズに完了

相談者である兄は、突然見知らぬ買取業者から連絡を受けるようになったことに強い不安を感じていました。弟が何の事前連絡もなく持分を売却していたため、兄は「勝手に話を進められた」という怒りと困惑を抱えた状態でした。弊社では、兄に対する業者からの連絡を代行し、法的なトラブルに発展しないよう対応を一任していただきました。その後、兄の持分についても買取のご提案を行い、トラブルの原因となっていた共有関係を早期に解消することができました。

共有者が勝手に持分を売却してしまった場合でも、共有持分に詳しい買取業者による対応でトラブルを最小限に抑えることが可能です。

相続前であれば遺産分割の際に不動産の共有名義を避けられる

共有名義不動産は、売却や管理の場面で柔軟な対応が取りづらく、後々トラブルの原因になることも多いです。

例えば、不動産全体を売却するには共有者全員の合意が必要であり、リフォームや賃貸などの管理行為も持分の過半数の同意が求められます。また、共有者全員に使用権がある一方で、単独での活用や処分は認められないため、使いづらさを感じる場面も多くなるのが実情です。

そのため、相続により不動産を取得する予定がある場合は、遺産分割の段階で共有名義を回避することをおすすめします。遺産分割協議では、以下のような方法を用いて共有名義を避けることが可能です。

- 現物分割:不動産をはじめとする遺産を、そのままの形で相続人に分配する方法

- 代償分割:不動産を1人が相続し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法

- 換価分割:不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法

現物分割

現物分割とは、遺産をそのままの形で相続人に分け与える方法です。例えば、不動産は長男が、現金や有価証券は次男が取得するといったように遺産分割を行えば、各相続人が異なる財産を取得し、共有状態を避けて単独で相続できます。

また、1つの土地を分筆して、それぞれの相続人が単独名義で所有するケースも、現物分割に含まれます。このように財産を明確に分けることで、後々の使用権や売却、管理に関するトラブルを防ぐことができます。

現物分割が適しているのは、以下のようなケースです。

- 各相続人が取得したい財産に明確な希望がある場合

- 遺産に複数の種類(不動産・現金・有価証券など)が含まれており、バランスよく分配できる場合

- 分筆に適した広さ・形状の土地で、それぞれが単独で所有・利用を希望している場合

ただし、相続人間で財産価値のバランスに差が生じると不公平感が生まれる可能性もあるため、公平な評価や協議が重要です。必要に応じて、不動産鑑定士や税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

代償分割

代償分割とは、相続財産のうち一部またはすべてを特定の相続人が単独で取得し、その見返りとして他の相続人に金銭(代償金)を支払う分割方法です。不動産のように物理的に分けにくい財産を共有状態にせず単独名義にしたい場合に、有効な手段です。

例えば、相続財産として評価額3,000万円の不動産と現金500万円があるケースを考えてみましょう。相続人が長男と次男の2人で、それぞれの法定相続分が1/2ずつの場合、本来であれば各人1,750万円相当の財産を受け取る権利があります。

このとき、長男が不動産(3,000万円)を単独で相続し、代わりに次男へ相続分に見合う代償金1,750万円を支払えば、代償分割が成立します。現金の500万円を次男に渡した場合、残りの1,250万円については、長男が自己資金で補填する形になります。

代償分割が適しているのは、以下のようなケースです。

- 相続人の中に不動産を利用し続けたい人(居住中など)がいる場合

- 相続人の数が多いが、共有にしたくない場合

- 他の財産では公平な分割が難しいが、代償金を支払えばバランスが取れる場合

- 不動産を分筆するのが難しい場合

代償分割は、不動産を単独名義にできる点でトラブル回避に効果的ですが、代償金の調達が必要になるため、資金力や相続税への影響も含めて慎重に検討する必要があります。必要に応じて、税理士や司法書士に相談しましょう。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却し、得た金銭を相続人間で分け合う方法です。不動産を相続人で共有せずに済むため、後々のトラブルを避けられます。

例えば、父の遺産として評価額3,000万円の不動産があり、相続人が長男と次男の2人だったとします。不動産を3,000万円で売却し、兄弟で1,500万円ずつ等分すれば、等価分割となります。不動産の共有状態を避けられ、それぞれが平等に金銭を取得できる方法です。

等価分割が適しているのは、以下のようなケースです。

- 相続人全員が不動産を使用する予定がない場合

- 特定の相続人が単独で不動産を引き継ぐことに不満がある場合

- 現物分割や代償分割が難しく、現金で分ける方が公平な場合

- 相続人同士の関係が悪く、共有による関係悪化を避けたい場合

不動産の評価額が高く、誰かが単独で相続するには負担が大きいケースや、公平性を重視したい相続においては、換価分割がおすすめです。

不動産を共有名義のまま放置することのリスク

不動産を共有名義のまま放置してしまうと、時間の経過とともに資産価値や管理の面でさまざまなリスクが発生します。具体的には、以下のようなリスクが挙げられます。

- 築年数がかさむほど老朽化が進んで資産価値が低くなる

- 固定資産税を払い続けなければならない

- 相続があると権利関係がさらに複雑になる

そのため、共有状態はできるだけ早めに解消することが望ましく、相続前であればそもそも共有状態を作らないようにすることが重要です。

築年数がかさむほど老朽化が進んで資産価値が低くなる

共有名義の不動産が空き家や未使用のまま放置されている場合、築年数の経過とともに老朽化が進行し、資産価値が大きく下がってしまうリスクがあります。特に木造住宅などは10年、20年と時間が経つほど建物の劣化が顕著になり、外壁のひび割れや屋根の破損、水回りの腐食といった修繕コストも増大していきます。

さらに、空き家状態が続くと、雑草やゴミの放置、不法侵入、近隣への悪臭・景観悪化といったトラブルが起きるおそれもあります。自治体に「特定空き家」と指定されれば、固定資産税が最大6倍になったり、行政代執行による解体費用を請求されたりするおそれもあります。

「せっかくの資産だから、いつか高く売りたい」と思っていても、適切な管理がなされなければ不動産の価値は着実に下がっていきます。共有名義不動産については、売却・利用・管理など今後の方向性を早めに共有者間で話し合い、早期に行動を起こすことが重要です。共有者間の協議が難しい場合は、持分売却などの手段で、早めに共有状態を解消することも検討しましょう。

固定資産税を払い続けなければならない

共有名義不動産で発生する固定資産税や都市計画税、維持管理費といった費用は、原則として持分割合に応じて各共有者が負担します。しかし、実務上はさまざまな問題が起きやすいのが現状です。

例えば、不動産を一切利用できていないにもかかわらず、税金や管理費だけが発生し続けているケースは少なくありません。

さらに、固定資産税の納付書は共有者の中の「代表者」1名にしか送付されないため、その代表者がいったん全額を立て替え、後から他の共有者へ請求するという流れになります。しかし、共有者の中には費用の支払いを拒否したり、連絡が取れなくなったりする人もおり、実際には1人の共有者だけが負担を背負っている事例も見られます。

立て替えた費用を未払いの共有者に請求することは可能ですが、それでも支払いがなければ裁判を通じて請求せざるを得ず、時間や労力、弁護士費用などの大きな負担がかかるうえ、共有者間の関係悪化にもつながりかねません。

このようなトラブルを未然に防ぐためにも、不動産の共有状態は早めに解消しておくことが望ましいです。活用できていない不動産にかかる費用を延々と支払い続けるよりも、売却や持分の整理など、将来的なリスク回避を見据えた対策が必要です。

相続があると権利関係がさらに複雑になる

共有名義不動産は、相続が発生するたびに新たな相続人へと権利が移転し、所有者の人数が増えていく傾向にあります。例えば、共有者の1人が亡くなれば、その持分は子や孫など複数の法定相続人に分割される可能性があり、結果として共有者がさらに細分化されていきます。

共有者が増えると、不動産の売却や管理に関する意思決定を行うにも、全員の同意や連絡が必要になり、手続きが非常に煩雑になります。実際に弊社では、10名以上の共有者が存在する物件の売却相談を受けたこともあり、調整に相当な時間と労力を要するケースも少なくありません。

共有状態を放置すれば、固定資産税などの維持費を負担し続けるだけでなく、相続のたびに関係者が増え、将来的に家族や親族にまで大きな負担をかけることになります。そのため、共有名義不動産はできるだけ早く解消しておくことが望ましいといえます。

「誰が共有者か分からない」「共有状態から抜け出したい」といったお悩みがある方は、ぜひ弊社までご相談ください。共有者の人数が多い複雑なケースでも、これまでの実績を活かしてスムーズな対応が可能です。

まとめ

共有名義不動産の売却は、不動産全体の売却であれば、共有者全員の合意が必要です。一方、共有持分のみの売却であれば、自分の意思のみで売却を進めることが可能です。

なお、売却方法は以下のように多岐に渡ります。

- 共有者全員の合意を得て不動産全体を売却する

- 他の共有者の持分を全て買い取ってから不動産全体を売却する

- 共有物分割請求訴訟をして売却する

- リースバックを利用して不動産全体を売却する

- 共有持分を第三者(買取業者)に売却する

- 共有持分を他の共有者に売却する

- 分筆して売却する(土地の場合)

共有者同士の関係性、自身の資金計画、不動産の状態や利用状況などを踏まえ、最も適した方法を選択することが重要です。また、不動産の共有状態による将来的なトラブルを避けるためにも、早めに売却方法を決めましょう。

よくある質問

不動産の共有名義とはどんな状態ですか?

不動産の共有名義とは、土地や建物といった不動産を複数人で所有している状態を指します。夫婦で不動産を購入した場合や、兄弟で親の不動産を相続した場合などに、共有名義になることがあります。

共有名義不動産の場合、共有者はそれぞれ共有持分と呼ばれる割合に応じた不動産を所有していることになります。この共有持分は必ずしも平等な割合なわけではありません。

例えば、夫婦で4,000万のマンションを購入した場合は、出資する金額に応じた割合が適用されるのが一般的です。夫が3,000万、妻が1,000万の費用を負担する場合は、共有持分の割合は夫が4分の3、妻が4分の1となります。相続の場合は、法定相続分、遺産分割協議で決めた割合、遺言で決められた割合などに応じた分を共有持分とします。

共有名義不動産を売却した場合は、確定申告が必要ですか?

不動産の売却によって利益が生じた場合は、所得税と住民税の支払いが発生するため、確定申告が必要となります。売却の翌年2/16〜3/15のタイミングで、共有者全員が個別に申告手続きをします。

なお、売却した不動産が居住用であった場合は、最大3,000万円の控除が受けられる特例が適用される場合があります。