共有名義アパートの相続トラブルは?実際のトラブル事例をもとにした対処法を解説

親などからアパートを相続する際、相続人が多いと共有名義になる可能性があります。共有名義不動産は普通の不動産にはないトラブルも多く、アパートを共有する場合には特有のトラブルが起こり得ます。

実際に弊社クランピーリアルエステートにご相談いただいた内容のなかから、共有名義のアパートに関するトラブル事例と対処法を紹介します。

| 実際のトラブル事例 | 対処法 |

|---|---|

| 賃料設定などアパート経営の方針で共有者と対立してしまう | ・アパートの経営・管理を不動産管理会社に一任する ・共有状態を解消する |

| 他の共有者との意見が合わずアパートの入居者対応が遅れてしまう | 事前に入居者の審査基準や家賃設定の基準を明確にしておく |

| 管理費用や固定資産税の支払いで共有者と揉めてしまう | ・発生する費用や負担割合を事前に明確化して共有しておく ・持分の買取請求権を行使して他の共有者の共有持分を買い取る ・求償請求で滞納分の支払いを求める |

| 他の共有者にアパートの賃貸収入を独占される | 不当利得返還請求によって家賃の返還を求める |

| アパートの管理を誰が行うのかで揉めてしまう | ・不動産管理会社に管理業務を委託する ・共有状態を解消する |

| アパートの一室を共有者が無断で使用している | 相手が不法に占拠しているときは明け渡し請求訴訟で退去を争う |

| 他の共有者とアパートの修繕やリフォームをめぐって揉めてしまう | 話し合いがまとまらないときは共有状態の解消を検討する |

本記事では、共有名義のアパートを相続するメリット・デメリットや、弊社クランピーリアルエステートが実際に確認したトラブル事例と対処法を解説します。また、共有名義から抜けたい方向けに、相続前・相続後における共有状態の解消方法も紹介します。共有名義のアパートを相続すべきかお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

共有名義のアパートは相続するべき?

共有名義のアパートを相続するべきかは、相続するメリットとデメリットを慎重に比較してから決めることが大切です。

「同じアパートを複数人が共有する」という状態は、通常のアパートを経営する場合と得られるメリット・デメリットが異なる部分がいくつも存在します。共有名義不動産には共有者(共有名義不動産における所有者の1人)それぞれに「共有持分」が発生し、全員が正式な所有者としてさまざまな権利を得られるからです。

共有名義のアパートを相続するメリットは、主に金銭面です。共有持分割合に応じた家賃収入を得られたり、単独名義で相続するより支払う税金が安くなったりなど、共有名義だからこそのお金関係の恩恵を受けられます。

一方で、共有名義のアパートを相続するデメリットとして挙げられるのは、人間関係のトラブルが多くなるリスクです。共有者同士の話し合いのこじれや権利関係の複雑化など、共有名義特有の問題点がいくつか存在します。

共有名義のアパートを相続したほうが得になるかは、他の共有者との人間関係、資産状況、相続する財産の種類、アパートの立地・経営状況などで変わります。共有名義のアパートを所有するメリットがデメリットを上回るときは、相続を検討するのがよいでしょう。

共有名義のアパートを相続するメリット

共有名義のアパートを相続するメリットは、主に次の4つです。

| 共有名義のアパートを相続するメリット | 具体的なメリット |

|---|---|

| 物理的な分割が難しい不動産でも公平に遺産を分けられる | 所有権を相続人で分け合えば不動産でも公平に遺産を分けられる |

| アパート経営による賃貸収入が得られる | 共有持分を少しでも持っていればその分の家賃収入を得る権利がある |

| アパート売却時にかかる税金の特別控除が共有者全員に適用される | 特別控除を共有者1人ひとりがそれぞれ適用できる |

| 単独名義よりも固定資産税などの費用負担が少なくなる | 同じ不動産から発生する税金や費用は共有者全員で分け合って支払う |

共有名義のアパートのメリットには、民法第900条の「法定相続分」が大きく関わります。法定相続分とは、法定相続人が2人以上いる場合に、どの割合で遺産を分けるべきかを定めた民法上の基準です。

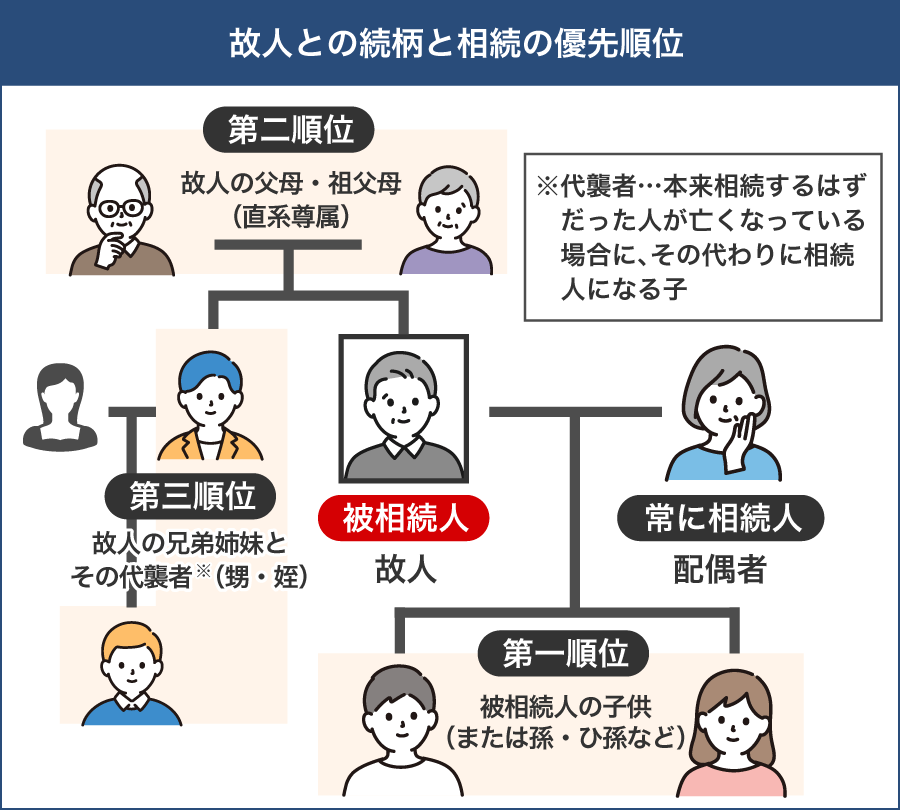

民法上の法定相続人になるのは「配偶者+相続順位が一番上の者」、相続権を持つ配偶者がいない場合は「相続順位が一番上の者のみ」です。

| 相続順位 | 被相続人(亡くなった人)との関係性 |

|---|---|

| 相続権を失ってない限り必ず相続人になる者 | 配偶者 |

| 第一順位 | 子どもなどの直系卑属 |

| 第二順位 | 父母、祖父母などの直系尊属 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 |

たとえば被相続人に配偶者と子ども2人がいるなら、配偶者と子ども2人の3人が法定相続人です。

子どもがいなければ配偶者+第二順位、第二順位がいなければ配偶者+第三順位の組み合わせになります。第一順位と第二順位など、順位が異なる者同士の組み合わせが法定相続人になることは、原則としてありません。

相続人の組み合わせごとの相続割合についても、以下で見ていきましょう。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続割合 | 第一順位の相続割合 | 第二順位の相続割合 | 第三順位の相続割合 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者 第一順位 |

1/2 | 1/2 | ー | ー |

| 配偶者 第二順位 |

2/3 | ー | 1/3 | ー |

| 配偶者 第三順位 |

3/4 | ー | ー | 1/4 |

| 配偶者のみ | 全部 | ー | ー | ー |

| 第一順位のみ | ー | 全部 | ー | ー |

| 第二順位のみ | ー | ー | 全部 | ー |

| 第三順位のみ | ー | ー | ー | 全部 |

参考:e-Gov法令検索「民法第900条」

参考:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

※同順位に複数人いる場合、たとえば配偶者+子ども2人なら、配偶者1/2、子どもは1/2を2人で分けて1/4ずつになります。

なお前述した通り、法定相続分はあくまで基準です。相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」や、遺言書で指定された遺産の分け方である「指定相続分」がある場合は、法定相続分よりも優先されます。

上記を踏まえたうえで、共有名義のアパートを相続するメリットを以下で紹介します。

物理的な分割が難しい不動産でも公平に遺産を分けられる

不動産は物理的に分けるのが難しいため、誰が不動産を相続するかで揉めることは珍しくありません。

しかし、不動産を共有名義とすれば代わりに所有権を相続人ごとに分割できるので、不動産であっても公平に相続しやすくなります。遺言書がない場合だと、共有持分割合は法定相続分、遺産分割協議で決めた内容にしたがいます。

たとえば配偶者と子ども2人で3,000万円のアパートを法定相続分通りに相続するなら、それぞれの共有持分割合は以下の通りです。

- 配偶者:共有持分割合50%・1,500万円

- 子どもA:共有持分割合25%・750万円

- 子どもB:共有持分割合25%・750万円

法律上の決まりや相続人全員の協議の結果という法的根拠があるため、共有名義なら不動産相続時に揉めるリスクを抑えやすくなります。

アパート経営による賃貸収入が得られる

入居者がいるアパートを相続すれば、相続後にアパート経営による家賃収入が得られるメリットがあります。

共有名義のアパートの場合、家賃収入は共有持分割合に応じて分配するのが原則です。

そして民法第249条で規定されている「共有持分の全部について、持分に応じた使用ができる」の「使用」には、収益も含まれるとされます。そのため、共有持分割合に応じて共有者全員が家賃収入が受け取れると実務上解釈されます。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

e-Gov法令検索 民法第249条

細かく言えば、最高裁判所の判例や民法第89条の法定果実の解釈などもあるのですが、一旦は「共有名義のアパートの共有持分を持っていれば、家賃収入を得られるよ」と分かっていれば問題ありません。

アパート売却時にかかる税金の特別控除が共有者全員に適用される

相続した共有名義のアパートを売却する場合、売却に課せられる譲渡所得税に関する特別控除がいくつか存在します。この特別控除は共有者ごとに適用できるため、共有者全員が節税できる可能性があります。

共有名義のアパート売却で発生する譲渡所得税に使える特別控除は、次の通りです。

| 特別控除 | 概要 |

|---|---|

| 特定事業用資産の買換え特例 | ・「特定の地域にある」「所有期間10年を超える」など、一定の要件を満たした事業用の土地建物を買い換えたときに、譲渡利益の80%の課税繰り延べができる |

| 1,000万円控除の特例 | 個人が平成21年に取得した土地等を平成27年以降に譲渡、または平成28年に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合、譲渡所得から1,000万円を控除できる |

参考:国税庁「No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例」

参考:国税庁「No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」

とはいえ、賃貸アパートの売却で適用できる特別控除はそこまで多くありません。

たとえば、不動産の売却のなかでも有名な「居住用財産を売ったときの3,000万円控除」は、賃貸アパートの売却だと原則として対象外です。

そのため、「今後使える特別控除が出てきたら、共有者がぞれぞれ適用できるかも」程度に覚えておくのがよいでしょう。

単独名義よりも固定資産税などの費用負担が少なくなる

単独名義でアパートを所有するよりも、共有名義のほうが固定資産税などの費用負担が少なくなりやすいメリットがあります。

理由として、地方税法第10条の「連帯納税義務」にて税金、民法第253条に共有物に関する管理費用や負担について、共有者全員が負担すべきと定められていることが挙げられます。

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

e-Gov法令検索 地方税法第10条

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

e-Gov法令検索 民法第253条

つまり、1つの共有名義不動産に関する支払いを共有者全員で負担するため、1人あたりの負担が軽くなります。負担割合は、共有者の共有持分割合に応じるのが原則です。

共有名義のアパートを相続するデメリット

共有名義のアパートを相続するデメリットは、主に次の3つです。

| 共有名義のアパートを相続するデメリット | 具体的なデメリット |

|---|---|

| アパートの賃貸経営の方針を自分だけで決定できない | 全体の売却やリフォームは他の共有者の同意が必要であり、その他の決め事についても話し合いが求められる |

| 家賃収入の分配や経費精算で共有者とトラブルになりやすい | 特定の共有者による独占や支払い滞納などのトラブルが発生する |

| 相続人が増えると子どもや孫もトラブルに巻き込まれやすくなる | 相続人同士の関係が悪化したり、連絡が取れなくなったりなどのトラブルが懸念される |

アパートの賃貸経営の方針を自分だけで決定できない

共有名義のアパートの賃貸経営の方針は、原則として自分だけで決定ができません。とくに、民法上の「変更行為」と「管理行為」は、他の共有者の同意がなければ実施できないと法律で定められています。

| 具体例 | 共有者の同意の有無 | |

|---|---|---|

| 変更行為 | ・不動産全体の売却や贈与 ・不動産の取り壊しや建て替え、増改築 ・おおむね3年超の長期賃貸借契約の締結 ・不動産全体の抵当権の設定 |

共有者全員の同意 |

| 管理行為 | ・軽微なリフォーム ・おおむね3年以下の短期賃貸借契約 ・土地を分けて登記しなおす「分筆行為」 ・砂利道をアスファルト舗装するなど形状または効用の著しい変更を伴わないもの |

共有持分割合の過半数の同意 |

| 保存行為 | ・建物の維持管理のための修繕 ・不法占有者に対する建物明け渡し請求 ・勝手に共有名義不動産を売られたときなどの妨害排除請求 |

不要 |

参考:e-Gov法令検索「民法」

変更行為や管理行為に該当しない内容でも、共有者同士の役割分担や細かい取り決めなどが必要になります。具体的な例は次の通りです。

- 新しい入居者の募集や審査、更新関係の対応

- 入居者との賃貸借契約の締結や家賃回収、トラブル対応

- アパート全体のメンテナンス

- 発生した収益に関する経理業務

そのため、共有名義のアパートの共有者だからといって、アパートを自由に活用するのは現実的に難しくなります。

家賃収入の分配や経費精算で共有者とトラブルになりやすい

共有名義のアパートから発生する家賃収入の分配や経費精算など、お金関係の部分は他の共有者とトラブルになりやすいので注意が必要です。お金関係でよく挙げられるトラブルの例は、次の通りです。

- 特定の共有者が家賃収入を独り占めしたり分配割合が偏ったりする

- アパートの維持管理費や税金などを滞納する共有者が出てくる

- 他の共有者が知り合いを勝手に無償で住まわせ家賃を回収しない

お金関係のトラブルは、弊社クランピーリアルエステートへご相談いただいた方からもよく聞かれます。たとえば相続でアパートを引き継いだ場合、親戚の相続人が共有者となったことでお金関係のやり取りがルーズになるトラブルなどが挙げられます。

トラブルが複雑化すると、弁護士へ相談して交渉を代理してもらったり訴訟を提起したりなど、法的な対応が必要になるでしょう。法的対応には数十万円以上の弁護士費用や、数か月~数年以上の裁判対応の労力などが見込まれます。

相続人が増えると子どもや孫もトラブルに巻き込まれやすくなる

共有名義不動産の共有持分は、通常の不動産と同じく相続の対象です。つまり、共有持分の相続が発生すると、相続人の数に応じてさらに共有持分が小さく分割される可能性があります。

たとえば相続人が配偶者と子ども2人で、被相続人が共有名義のアパートの共有持分を30%持っていた場合、法定相続が発生すると配偶者15%、子ども2人へ7.5%ずつ共有持分が分割されます。さらにその後子どもが被相続人になった場合、7.5%の共有持分がさらに分割されて孫などへ相続されるかもしれません。

上記のように共有持分の相続の度に相続人が増えていくと、あなたの子どもや孫が相続トラブルに巻き込まれるリスクが増加します。相続トラブルで想定される具体例は、次の通りです。

- 連絡が取れない相続人が出てきて遺産分割協議が進まない

- 共有名義のアパート全体の売却や取り壊しについて全員の意見がまとまらない

- 固定資産税や維持管理費などに関する取り決めや支払いが複雑化する

- 他の相続人から管理業務を押し付けられたり嫌がらせされたりなどの人間関係のトラブルが発生する

相続人の数を増やさないようにするには、遺産分割協議で共有持分が分割されないように決める、遺言書で共有持分の相続先を指定するなどが考えられます。詳細については、「共有名義のアパートのトラブルを防ぐなら共有状態を解消することも大切」にて後述します。

共有名義のアパート経営でのトラブル事例

共有名義不動産の専門家である弊社クランピーリアルエステートでは、共有名義のアパート経営や売却などについて、さまざまなご相談を受けてきました。ここからは、弊社が実際にお受けした相談のなかから、共有名義のアパート経営・処分に関するトラブル事例をいくつかご紹介します。

賃料設定などアパート経営の方針で共有者と対立してしまう

共有名義のアパートの経営方針について、他の共有者と対立するのはよくあるトラブルの1つです。

たとえば入居者の賃料は、長期賃貸借契約なら共有者全員、短期賃貸借契約なら共有持分の過半数の同意がなければ決められません。

また、アパートを建て直したいなら共有者全員の同意が必要です。リノベーションやリフォームで外装・内装を一新させたいときも、工事規模によって全員または過半数の同意が求められます。

このように、アパート経営の方針に関わる部分には、共有者の同意が求められるケースが多々あります。

もし方針について他の共有者と対立すると、争いが長引くほど健全なアパート経営に支障をきたすかもしれません。対立期間が長くなれば適切な売却やリフォーム・修繕のタイミングを逃し、アパートの資産価値が落ちるリスクも想定されるでしょう。

実際に弊社へ寄せられたご相談のなかには、築年数の古い賃貸併用住宅の売却方針が決まらないというものがありました。

もしアパート経営の方針での対立によるトラブルが発生したときは、以下の解決策が挙げられます。

- 自分の共有持分を処分して共有状態を解消する

- アパート経営を外部の管理会社に一任する

- 管理行為の話し合いに協力しない共有者がいるときは民法第252条の規定を適用し、裁判所の決定を得たうえでその共有者以外の共有持分割合の過半数の同意によって決定する

上記のうち共有持分の解消についての詳細は、「共有名義のアパートのトラブルを防ぐなら共有状態を解消することも大切」にて後述します。

他の共有者との意見が合わずアパートの入居者対応が遅れてしまう

他の共有者と意見が合わず、入居者が決まらず空室期間が長くなったり、入居希望を取り下げられたりするリスクがあります。

以下では、弊社がこれまでに遭遇したトラブル事例について、いくつかご紹介します。

上記のトラブルを防ぐには、共有者全員の同意のうえで入居募集の条件を設定しておくことが大切です。入居者の審査基準や家賃設定などを明確にしておけば、反対されても「以前に決めた基準通りだから問題ない」と、根拠をもって反対者を説得しやすくなります。

管理費用や固定資産税の支払いで共有者と揉めてしまう

管理費用や固定資産税の支払いは、前述した通り「共有持分割合に応じて、共有者全員で負担」が原則です。共有者全員が支払うべき管理費用・税金には、以下のものが挙げられます。

- 固定資産税や都市計画税

- リフォーム・修繕費

- 火災保険料・地震保険料

- 入居者退去時の原状回復費

- 不動産仲介会社への広告掲載費

- 不動産管理会社への管理委託料(※)

- 共用部分の光熱費(※)

※ 状況によっては対象にならないケースあり

しかし法的な決まりがあるにもかかわらず、それでも共有者の一部が支払いを滞納するトラブルが後を絶ちません。滞納者の分の支払いは他の共有者が肩代わりするケースがほとんどであり、滞納が増えるほど肩代わりした人が被る負担も大きくなります。以下では、弊社が実際にお聞きしたトラブル事例を紹介します。

あくまで弊社の体感ではありますが、親戚同士の共有名義の不動産では親戚という関係性を悪用し、年齢や立場が弱い人へ不利益を押し付ける傾向が見られます。

上記のようなトラブルを防ぐためにも、まず発生する費用や負担割合を事前に把握し、他の共有者へ伝えておきましょう。もし話し合いでも解決しない場合は、法的対応が必要です。

たとえば民法第253条の2では、1年以上管理費用の支払いをしない共有者へ相応の償金を支払えば、その共有者の共有持分を取得できる「持分の買取請求権」が定められています。買取請求権を行使すれば相手の拒否は認められないので、管理費用を支払わない共有者を強制的に共有名義から外すことが可能です。

「相手から今までの滞納分を払ってもらいたい」という場合は、民法第442条などに基づく「求償請求」で対応します。求償請求とは、他の人が負担すべき支払いを肩代わりしたとき、本来の負担義務者へ肩代わりした分を請求する手続きです。それでも話し合いがまとまらないときは、裁判所にて「求償請求訴訟」を提起し、裁判所での判決や和解で解決を目指します。求償請求訴訟に勝訴すれば、過去5年まで遡って滞納分の管理費用や税金の支払いを裁判所が命じてくれます。

各請求の詳細については、以下の関連記事などをご覧ください。

他の共有者にアパートの賃貸収入を独占される

共有名義のアパートで発生した家賃を、特定の共有者が独り占めするケースもよくあるトラブルの1つです。たとえば共有名義のアパートの代表者が入居者から家賃を徴収した後、他の共有者へ分配しないなどが挙げられます。弊社にご相談いただいた事例の1つを紹介します。

もし独占された家賃を取り返したいときは、民法第703条に基づく「不当利得返還請求」をおこないます。不当利得返還請求とは、本来は得るはずでない人が他人の損失のおかげで利益を不当に得ているとき、その不当利得を得た人へ返還を求める手続きです。

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

e-Gov法令検索 民法第703条

前述した返還請求と同じように、家賃を独り占めする共有者へ内容証明郵便にて返還を求めるのが一般的です。相手が応じない場合は、不当利得返還請求訴訟を起こして、裁判での解決を目指します。

アパートの管理を誰が行うのかで揉めてしまう

共有名義のアパートの管理の負担は、前述した民法第253条に基づいて共有持分割合に応じて対応するのが原則です。しかし、「誰が掃除を担当するのか」「誰が入居者や管理会社とやり取りするのか」など、管理業務の役割分担までは民法で決められていません。そのため、アパートの管理を誰がおこなうかについて、共有者同士で揉めるトラブルが存在します。

弊社へのご相談で多いのは、「家賃収入の分配は公平なのに、面倒な管理業務はこちらに押し付けてくるのが納得行かない」という管理業務の偏りについてです。なかにはリフォームや修繕の判断や工事対応まで丸ごと相談者様に任せているケースもあり、強い不公平感を覚えていた方も少なくありませんでした。

とはいえ、遠方に住んでいて物理的に対応が難しい、仕事や育児、介護が忙しくて対応する暇がないなど、悪意がなくとも管理業務を遂行するのが難しい人も存在します。

解決策として効果的なのは、不動産管理会社への管理業務の委託です。管理委託料が発生するものの、入居者募集、メンテナンス、トラブル対応など一連の管理業務をまとめて任せられるメリットがあります。ただし、今度は管理費用の負担割合への不満や委託そのものへの反対などに関して揉める可能性もゼロではありません。

話し合いでも解決せず、利益よりも負担のほうが上回って困っている場合は、後述する方法で共有状態を解消するのも1つの手です。

アパートの一室を共有者が無断で使用している

共有名義のアパートの共有者が、アパートの一室を無断で使用するトラブルがあります。

「無断使用は違法なのでは?」と思われるかもしれませんが、実は共有者が共有名義不動産に住んでいるだけなら違法にはなりません。

民法第249条にて、「共有者は共有持分割合に応じて、共有物を使用できる」と定められているのが根拠です。昭和41年最高裁判所の判決でも、共有持分割合が過半数を超えている共有者でも、共有物を単独で占拠する他の共有者に対して明け渡しを求めることはできないと判断されています。

そのため、共有者が無断でアパートの一室を使っている場合でも、追い出すのは難しいのが実情です。

ただし、占拠している共有者に違法性があるなら話は別です。「他の共有者の同意なく大規模なリフォーム工事をした」「他の共有者の財産や持ち物を勝手に処分する」「鍵を勝手に交換する」などの行為は、共有持分権の濫用として違法性が認められる可能性があります。

占拠者の違法性を争えそうな場合は、裁判所にて「明け渡し請求訴訟」の提起を検討しましょう。

では、占拠に違法性がないときはどうすればよいかと言うと、基本的には話し合いで退去をお願いするしかありません。しかし退去しない場合でも、その共有者に対して共有名義のアパートの使用に関して家賃相当額の使用料を請求できる可能性があります。使用料を請求するには、前述した不当利得返還請求を起こします。

とはいえ、弊社へ相談いただく方の多くは、「占拠されているけど違法性がなく対応が難しい」「家賃請求も親戚相手で躊躇するうえに、弁護士費用や裁判費用の負担が大きすぎる」といった悩みを抱えていました。

占拠者に退去してもらうという根本的な解決は難しいものの、後述する売却や共有物分割請求などの共有名義の解消によって、トラブルから離れることはできます。

他の共有者とアパートの修繕やリフォームをめぐって揉めてしまう

共有名義のアパート経営を長年安定して続けるには、アパートの定期的な修繕や、リノベーション・リフォームによるデザインの一新や機能向上なども大切です。しかし、修繕やリフォームのなかには共有者の同意がなければできないものがあり、反対されたことでトラブルになるケースがいくつかあります。

弊社へ相談いただいた依頼者のなかで、修繕・リフォーム関係で揉めた事例をいくつか紹介します。

あなた1人、または修繕・リフォームに賛成する共有者が持つ共有持分割合が過半数を超えているなら、他の共有者が反対しても軽微なリフォーム・維持管理を目的にした修繕は実施可能です。しかし、共有者全員の同意が必要なレベルの工事だと、他の共有者を粘り強く説得して同意を得なければ実施できません。

共有状態を解消すれば揉め事や管理業務からは逃れられるものの、今後も共有名義のアパートの経営に携わりたいときは、あまり有効な方法とは言えないでしょう。ただし、他の共有者の共有持分をすべて買い取って単独名義のアパートにしてしまえば、自分だけの判断で修繕やリフォームの方針を自由に決められます。

共有名義のアパートのトラブルを防ぐなら共有状態を解消することも大切

共有名義のアパートに関するトラブルを防ぐには、トラブルの根本的な原因でもある共有状態を解消することも大切です。共有状態の解消には、以下のメリットがあります。

- 共有者同士の話し合いや争いに一切かかわらずに済む

- 固定資産税や管理費用、管理業務に関する負担割合について悩まなくて済む

- 方法によってはアパートを単独所有して自由に経営できるようになる

共有状態にしないためには、「相続前に共有名義を避ける方法」と「相続後に共有名義を解消する方法」の2つが挙げられます。

| 相続前にできるアパートの共有名義を避けるための対策 | 相続後にできるアパートの共有名義を解消するための対策 |

|---|---|

| ・相続前であれば遺産分割の際に共有状態を解消する ・被相続人が亡くなる前に遺言書を作成してもらう ・相続放棄をする |

・共有者からの同意を得て不動産全体を売却する ・他の共有者の持分を全て買い取って賃貸経営を続ける ・自身の共有持分を他の共有者に売却する ・共有持分を第三者に売却する ・共有物分割請求訴訟を起こす ・自身の共有持分を放棄する |

相続前にできるアパートの共有名義を避けるための対策

共有名義のアパートの相続を避けるには、「そもそも共有名義になるような相続をしない」という対策が必要です。相続前にできるアパートの共有名義を避けるための対策は、以下の3つです。

| 相続前にできるアパートの共有名義を避けるための対策 | メリット・デメリット |

|---|---|

| 相続前であれば遺産分割の際に共有状態を解消する | ・遺産を柔軟に分けつつ共有状態を解消できる ・相続人全員での話し合いなどさまざまな条件を満たす必要がある |

| 被相続人が亡くなる前に遺言書を作成してもらう | ・遺産分割協議や法定相続よりも優先される強い効力を持つ ・形式不備や紛失・偽造などがあると無効化される |

| 相続放棄をする | ・相続人ではなくなるので相続トラブルそのものを回避できる ・プラスの財産もすべて相続できなくなる |

相続前であれば遺産分割の際に共有状態を解消する

まだ相続する財産が確定していない状態なら、遺産分割協議の際に共有名義にならないように調整できます。

たとえば、「他の遺産をもらわない代わりに、アパートは自分だけが相続する」「他に人に相続予定の共有持分を譲る代わりに、他の財産を相続する」などの相続なら、共有名義のアパートの共有者になることはありません。

以下では、遺産分割で共有状態を避けるための代表的な方法を2つ紹介します。

| 遺産分割の種類 | 概要 |

|---|---|

| 代償分割 | 特定の相続人が不動産などの特定の遺産を取得し、取得した遺産に相当する代償金を他の相続人へ支払う方法 |

| 換価分割 | 相続人全員の同意を得て遺産を売却し、得られた売却益を相続人で分ける方法 |

代償分割のメリットは、自分が単独でアパートを所有できることです。アパート経営で収益をあげる自信がある、不動産を手放したくないという人におすすめの方法と言えます。ただし、代償金を支払えるだけの資力が必要です。

一方で換価分割のメリットは、遺産を公平に分配しやすいことです。分割が難しい不動産を現金という分けやすい状態に換え、相続割合に応じて分配すればトラブルも防ぎやすくなります。ただし、収益性の高いアパートでも手放すことになり、アパート経営ができなくなるので注意しましょう。

なお遺産分割協議の内容を成立させるには、以下の条件を満たす必要があります。

- 遺言書があれば遺産分割協議よりも優先すること

- 法定相続人全員が参加すること

- 連絡が取れない相続人がいるときは不在者財産管理人の選定、認知症の相続人がいる場合は成年後見人の選定を家庭裁判所に申し立てること

- 協議で決定した内容について法定相続人全員が合意していること

- 合意に至らない場合は遺産分割調停や遺産分割審判などで解決を目指すこと(※)

- 遺産分割協議書を作成した場合は、すべての法定相続人の署名・捺印をおこなうこと

※ 遺産分割の内容について訴訟を起こすことはできません。相続人かどうかを争う訴訟、どこまで遺産の範囲なのかを確認する訴訟、遺言書の有効性について争う訴訟などはあります。

被相続人が亡くなる前に遺言書を作成してもらう

あなたが被相続人とコンタクトを取れる状態なら、あらかじめ被相続人に遺言書の作成をお願いする方法があります。

遺言書のメリットは、その強い法的効力です。遺言書の記載内容は、前述した遺産分割協議や法定相続分よりも優先されます。たとえば遺言書にて「アパートは〇〇の単独名義で相続させる」と明記してもらえば、他の相続人の意思に関係なく共有名義での相続を回避可能です。

一方で遺言書のデメリットは、形式の不備によって無効となるリスクがある点です。とくに、被相続人本人が自分で作成した「自筆証書遺言」は、手軽に作れる代わりに形式不備や紛失・偽造のリスクが高くなります。

遺言書を残してもらう場合は、公証役場にて作成する「公正証書遺言」の利用を推奨します。公証人のチェックや2人以上の証人の立会い、公証役場での原本保存などのおかげで、遺言書が無効になるケースがほぼないと考えられるからです。

参考:日本公証人連合会「遺言」

相続放棄をする

相続放棄なら、相続時のトラブル全般をすべて回避できます。相続放棄とは、すべての遺産の相続をせず、相続人として権利を手放す手続きです。

相続放棄手続きをおこなえば、始めから法定相続人ではなかった扱いになります。つまりアパートを相続する必要がなくなり、共有名義のアパートの共有者になることがありません。また、相続時の遺産分割協議に参加する必要もなければ、空き家などの負動産や住宅ローンの残債などのマイナスの資産を相続しなくてよくなるメリットもあります。

ただし相続放棄するとすべての遺産を相続する権利がなくなるため、現金や預貯金などのプラスの財産も一切受け取れません。相続放棄するかどうかは、相続予定の全遺産を確認してから判断しましょう。

なお相続放棄の手続きは、熟慮期間と呼ばれる「被相続人が死亡した事実を知ってから3か月以内」におこなう必要があります。また、相続放棄は一度決定すると撤回は認められません。

相続後にできるアパートの共有名義を解消するための対策

アパートを共有名義で相続した後も、他の共有者との協力や手続きの実施によって、共有状態を解消できます。相続後にできるアパートの共有名義を解消するための対策は、以下の6つです。

| 相続後にできるアパートの共有名義を解消するための対策 | メリット・デメリット |

|---|---|

| 共有者からの同意を得て不動産全体を売却する | ・通常の不動産と同じくらいの相場で売却でき、一般の人からの需要も期待できる ・他の共有者全員の同意がなければ売却できない |

| 他の共有者の持分を全て買い取って賃貸経営を続ける | ・アパートを自由に活用できる ・共有持分の購入費用やアパートの経営ノウハウが必要になる |

| 自身の共有持分を他の共有者に売却する | ・共有持分でも比較的高値での売却を期待できる ・他の共有者の状況次第で売却できるかが左右される |

| 共有持分を第三者に売却する | ・共有持分の売却に関してさまざまなサポートを期待できる ・他の共有者へ売却するよりも価格が安くなる傾向がある |

| 共有物分割請求訴訟を起こす | ・共有状態の解消を法的強制力をもって進められる ・自分が希望する分割方法になるとは限らない |

| 自身の共有持分を放棄する | ・意思表示だけで共有持分を手放せる ・対価として得られるものが原則として何もない |

共有者からの同意を得て不動産全体を売却する

他の共有者全員の同意を得られれば、共有名義のアパート全体を売却できます。

共有名義のアパート全体を売却するメリットは、次の通りです。

- 通常の不動産と同じくらいの市場価格で売却できる

- 共有持分単体の売却と異なり一般の人からの需要を期待できる

- 売却代金を共有持分割合に応じて公平に分けられる

- アパート全体を手放すので残る共有者がいなくなり共有者関係のトラブルがゼロになる

ただし、1人でも「アパート経営を止めたくない」と反対する共有者がいると、全体の売却はできません。

「アパートの経営状態が悪く、自分たちでは今後の黒字化が難しい」といったケースなら、共有名義のアパート全体の売却を検討してみてください。

他の共有者の持分を全て買い取って賃貸経営を続ける

他の共有者の共有持分をすべて自分で買い取れば、あなたの単独名義のアパートとして賃貸経営を続けられます。

あなたの単独名義のアパートなら、経営方針の決定や売却の判断、修繕・リフォームの実施などもすべて自分の意思で進められます。あなたが思い描くアパート経営ができるため、アパート経営に自信がある方は、他の共有者の共有持分をすべて買い取る方法がおすすめです。

ただし、他の共有者全員の共有持分を買い取るだけの資力が必要になります。たとえば共有名義のアパートの市場価格が1億円で共有持分を30%を持っている場合、他の共有持分をすべて買い取るのに必要なお金は「1億円×70%=7,000万円」程度が見込まれます。

自身の共有持分を他の共有者に売却する

自身の共有持分単体を他の共有者に売却すれば、共有名義のアパートの所有権がなくなるので共有名義から外れられます。

前述の通り、共有名義不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。しかし、自分の共有持分だけの売却なら、民法第206条などを根拠に他の共有者の同意なしで売却できます。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

しかし共有持分だけだと、通常の不動産とは異なり一般の人からの需要はほぼありません。一方で、他の共有者なら自分の共有持分を増やす目的で、共有持分だけでも買い取ってくれる可能性があります。たとえば、共有持分を1/2ずつ持っている場合なら、自身の1/2を買い取れば他の共有者はアパートを単独所有にできるため、積極的に買い取ってくれるかもしれません。

売却価格の目安は、「共有名義のアパートの市場価格×共有持分割合」です。共有者以外の第三者へ売るときよりも、高値での売却を期待できます。ただし、他の共有者に共有持分を買い取る資力がないと取引はできません。また、そもそも他の買取意思がないときも売却は難しくなります。

共有持分を第三者に売却する

他の共有者以外の第三者も、自身の共有持分の売却先候補になります。共有持分だけでも買い取ってくれる可能性があるのは、以下の2つです。

| 共有持分の売却先となる第三者 | 概要 |

|---|---|

| 買取業者 | 直接買い取った不動産を活用することで利益を得る業者 |

| 投資家 | 共有持分を積極的に購入して家賃収入や転売での利益を狙う投資家 |

共有持分を投資対象にする投資家と出会うのは非常に稀であるため、第三者の売却先は実質的に買取業者になります。買取業者へ共有持分を売却するときは、共有持分専門の業者に依頼するのがおすすめです。共有持分専門の買取業者へ売却するメリットは、次の通りです。

- 他の不動産会社や一般の人では買い取れない共有持分でも買い取ってくれる

- リフォームや修繕をしなくてもそのままの状態で買い取ってくれる

- 売却後に問題が見つかっても責任を負わなくてよい「契約不適合責任免責」での取引ができる

- 士業と提携している買取業者なら法的な問題がある共有持分でも対応できる

共有物分割請求訴訟を起こす

「他の共有者が売却に同意してくれない」「話し合い自体に応じてくれない」などの状況なら、共有物分割請求訴訟を提起して共有状態を解消する方法があります。

まず共有物分割請求とは、他の共有者に対して共有状態の解消を求めることです。共有物分割請求は民法第256条に定められた共有者の権利であり、いつでも行使できるうえに他の共有者は原則として拒否できません。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

e-Gov法令検索 民法第256条

そして、共有物分割請求でも話し合いがまとまらないときは、民法第258条における共有物分割請求訴訟にて解決を目指します。

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。

一 共有物の現物を分割する方法

二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

e-Gov法令検索 民法第258条

共有物分割請求訴訟を提起するメリットは、裁判所の判決という法的強制力によって共有状態を解消できる点です。原告・被告の双方の主張や証拠を聞いたうえで、裁判所が客観的かつ法的な分割方法を判断してくれます。共有状態や賃貸借契約、相続などの権利関係が複雑になった共有名義のアパートでも、法的判断を基にした共有状態の解消を目指せるでしょう。

共有物分割請求訴訟による分割方法には、遺産分割と同じく代償分割と換価分割が挙げられます。ただし、必ずしも自分が求める分割方法になるとは限らないのがデメリットです。

なお求償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟と同じく、弁護士費用や裁判費用がかかったり、解決まで数か月以上の時間を要したりなどのリスクも存在します。共有物分割請求訴訟の具体的な内容や手続きの流れについては、以下の記事をご覧ください。

自身の共有持分を放棄する

「共有持分の売却先が見つからない」「共有物分割請求訴訟に対応するほど時間や労力を割けない」などのケースなら、自身の共有持分の放棄を検討しましょう。

共有持分の放棄とは、民法255条を根拠とした、共有持分を手放す手続きです。放棄した共有持分は、他の共有者全員に帰属します。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

e-Gov法令検索 民法第255条

共有持分の放棄手続きに必要なのは、他の共有者に対する放棄する意思表示です。他の共有者の同意は、一切必要ありません。そのため、共有物分割請求や売却よりも手軽に共有状態を解消しやすいメリットがあります。

ただし、放棄は他の共有状態の解消と異なり、手元に不動産や現金は残らずただ手放すだけになります。また、手放した共有持分が他の共有者全員に帰属する関係上、登記手続きには他の共有者全員の協力が原則必要です。登記に協力しない共有者がいた場合は、「登記引取請求登記」が必要になる可能性があります。

まとめ

相続などをきっかけに共有名義のアパートの共有者になった場合、経営方針について共有者と衝突したり、家賃収入を独り占めにされたりなどのトラブルに巻き込まれることも想定されます。

共有名義のアパートに関するトラブルに対応するには、「あらかじめ管理方法や各種基準について話し合って明確化しておく」「不法行為に対する法的措置を取る」などの方法が効果的です。さまざまなトラブルのリスクがある共有名義のアパートでも、正しい対策を知っておけば適切に対処できる可能性が上がります。

また、遺産分割協議や遺言書などでの指定、相続放棄、共有持分の売却などで共有状態を解消すれば、トラブルを根本的になくすことも可能です。

よくある質問

共有名義のアパートを相続したときに相続登記をしないと問題はありますか?

相続登記によって法的に共有者であると主張できないと、家賃収入を得られなかったり、共有持分の処分時に手続きがうまく進められなかったりなどのデメリットがあります。また相続登記を3年以内に完了しないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

共有名義のアパートで固定資産税などを納める代表者はどうやって決めますか?

共有者同士で話し合って決めるのが基本です。話し合いで決まらないときは、各自治体が一定の基準に従って指定します。後から代表者を変更したい場合は代表者の変更届を自治体に提出してください。