共有持分売却の最適な方法は?適切な売却先や高く売るためのコツなど徹底解説

共有名義不動産の所有権の一部である「共有持分」をお持ちの方が、他の共有者とのトラブルや税金の支払い、物件管理の負担など、さまざまな問題を抱えているケースをよく見かけます。

現在も複数人で不動産を持つからこその問題に直面し、「共有持分を売って共有状態を解消したい」と考える人も多いのではないでしょうか。

共有持分は、自分の持分のみであれば他の共有者の同意なしで売却できます。共有持分はあなたのみが所有権を有しており、その範囲内なら自由に処分できると民法第206条で定められているからです。

とはいえ、共有持分を購入してもうまく活用できる人は少ないため、一般の方への売却は非常に難しいのが実情です。これまでの弊社の経験上、以下の3者なら共有持分でも買い取ってくれることを期待できます。

| 共有持分の売却相手 | 特徴 |

|---|---|

| 他の共有者 | 共有名義不動産の他の共有者へ売却する ・他よりも高値の売却に期待できるので、他の共有者に購入意欲・資金があればおすすめ ・売却相場は「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合」 |

| 不動産の買取業者 | ・数日~1週間で現金化できるスピード感やさまざまな法的リスクに対応できる点など、共有持分でもスムーズに売却しやすいのがメリット ・売却相場は「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合×1/2~1/3」 |

| 賃料による収益を目的とする不動産投資家 | ・レアなケースではあるが、不動産仲介などで共有持分を対象とする投資家に出会えれば共有持分を売却できる可能性がある ・そのような投資家は滅多に見つからないため、実質的な売却先は他の共有者か買取業者に限られます |

実際に弊社にも相談が多く寄せられますが、共有持分の売却を検討される方は他の共有者とのトラブルが起きてしまっているケースが多いです。そのため、共有持分の売却先として共有者を選べるケースは多くないかもしれません。

その場合、共有持分を専門とする買取業者に依頼することを検討してみてください。

本記事では共有持分の専門家である弊社クランピーリアルエステートが、「共有持分売却の完全マニュアル」として、共有持分の売却方法や高値で売却するためのコツ、売却に伴うトラブルの防止方法などを徹底解説します。また、「売却以外で共有持分を手放したい」とお考えの方に向けて、売却以外の共有状態の解消方法も紹介しています。

目次

共有持分の売却は自分の持分のみなら他の共有者の同意なしで売却可能

結論から申し上げますと、共有持分の売却は自分の持分のみなら他の共有者の同意なしで売却可能です。

共有名義不動産全体を見た場合だと、共有者それぞれが所有権を分け合っている状態です。一方で共有持分だけに注目すると、共有持分は「所有者だけの持ち物」というイメージになります。

そして民法第206条では、「法律の制限内でなら、所有者は所有物を自由に使ったり処分したりできる」と定められています。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

e-Gov法令検索 民法第206条

つまり自分が持つ共有持分割合の範囲内なら、ほかの共有者の意思に関係なく、自分だけの意思で自由に売却できます。たとえば、あなたが共有持分割合30%を持っている場合、その30%以内の範囲でなら自由に売ることが可能です。

なおここで注意したいのは、共有名義不動産全体を一度に売却する場合だと、共有持分のときとは違って共有者全員の同意が必要になる点です。

共有名義不動産全体の売却や建て替え、取り壊しなど、不動産そのものの性質、用途、現状を大きく変える「変更行為」をおこなうときは、他の共有者全員の同意が必要であると民法第251条に定められています。少し大げさに言うと、共有者99人が売却に同意しても、1人が反対していれば不動産全体の売却は認められません。

面倒に思うかもしれませんが、民法第251条の規定のおかげで「共有者99人が反対しているのに、共有者の1人が勝手に共有名義不動産をすべて売っぱらった」などの不公平な事態を防げるのです。

なお、変更行為以外にも軽微なリフォームや短期賃貸借契約などの「管理行為」を実施したいときも、「同意する共有者の共有持分割合の合計が、過半数必要である」と民法第252条に定められています。変更行為や管理行為に該当しない簡単な修繕や明け渡し請求訴訟については、他の共有者の同意は必要ありません。

共有持分の売却方法一覧

共有持分を売却する場合、通常の不動産よりも「売却相手を誰にすべきか」をしっかりと検討する必要があります。

前提として、一般の方が共有持分の買い手になることはほぼありません。弊社クランピーリアルエステートが経験してきた取引を見ても、事業者や投資家でもない第三者の個人が、共有持分を積極的にほしがるケースは正直なところ皆無です。

なぜ一般の方が共有持分をほしがらないかと言うと、購入したところでほとんど意味がないどころかリスクが増えるからです。

売却やリフォームをしたいと思っても、これまで顔も知らなかった他の共有者の同意が必要になります。他の共有者とのトラブルに巻き込まれる可能性も考えられるでしょう。また、共有持分は原則として金融機関からの担保評価が低くなるため、住宅ローンを利用して購入するのは難しくなります。

上記のように、共有持分には一般の方から敬遠される要素が多く存在します。たとえば、一般の方向けの不動産仲介で買い手を募集しても、相手が見つかることはほぼありません。

では、どのような相手に共有持分を売却できるかと言うと、「共有持分を購入するとメリットがある相手」や「共有持分を活用できるノウハウがある相手」です。具体的な売却相手や、売却相手としてのメリットなどを以下の表でまとめました。

| 共有持分の売却相手 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 他の共有者 | 共有名義不動産の他の共有者へ売却する | 他の共有者が購入意欲を持っている、共有持分を高値で売却したいなど |

| 不動産の買取業者 | 不動産の直接買取をおこなう業者へ売却する | 売買契約時にサポートを受けたい、1週間程度で現金化したいなど |

| 賃料による収益を目的とする不動産投資家 | 共有持分を投資対象として見ている投資家へ売却する | レアケースであるため人脈や機会がない限りは積極的に狙う必要なし |

なお、「共有持分の売却相場は市場価格よりも安くなるのが基本」にて後述しますが、いずれの相手に売却する場合でも市場価格よりも低価格で取引されるのが一般的です。

他の共有者に共有持分を買い取ってもらう

共有持分をもっとも高額で売りやすい相手は、同じ共有名義不動産の他の共有者です。なぜなら他の共有者にとって共有持分を購入するメリットは大きく、そのメリットを価格交渉時の交渉材料に使えるからです。

他の共有者から見た、共有持分を買い取るメリットは次の通りです。

- 他の共有者全員から共有持分を買い取れば所有者が自分だけになるので、「売却・建て替えなどが自由になる」「市場価格に近い金額での売却を期待できる」などのメリットがある

- 自分の共有持分割合が過半数になれば、軽微なリフォームや短期賃貸借契約などの管理行為を自分だけの意思で決定できる

- 共有名義不動産が賃貸アパートや駐車場などの収益物件だった場合、共有持分割合が増えた分だけ分配額が上がり、収益増加が期待できる

ただし、必ずしも他の共有者が共有持分を買い取ってくれるとは限りません。他の共有者に購入する意思や購入資金がない場合、取引が成立しない可能性が高いです。

相手が購入するか迷っている場合は、交渉次第で売却できる可能性があります。交渉材料としては、「共有持分を増やすメリットを伝える」「登記関係の手続きは自分が引き受ける」などが挙げられます。

買取業者に共有持分を売却する

不動産の買取業者なら、共有持分単体での買取対応をしているところがあります。買取業者とは、お客様の不動産を査定して直接買い取り、買い取った不動産を活用して収益を得る業者です。

買取業者へ売却するメリットは、トラブルのない売却や現金化までのスピードなど、売買契約における一連のスムーズさにあります。具体的なメリットを、以下で見ていきましょう。

- 他の共有者や不動産会社に売却を断られたものでも買取を期待できる

- 仲介だと平均3か月~6か月でようやく現金化できるのに対し、買取なら数日~1週間程度と非常に早い

- 売却後に気づかなかった欠陥やリスクが見つかっても、後から責任を追求されない「契約不適合責任免責」で取引できる

- 残置物やゴミ、修繕が必要な箇所などをそのままにした状態で売却できる「現況有姿買取」に対応しているところが多い

- 業者が直接買い取るため、仲介のように買い手を募集する広告を出す必要がなく、売却したことを周囲にバレずに済む

共有持分は、他の共有者へ売却するケースより買取業者に買い取ってもらうケースのほうが多く見られます。共有持分単体で売却したい理由には、ほかの共有者と揉めていたり連絡がつかなかったりなど、そもそも他の共有者との話し合いがままならないケースも少なくないからです。

弊社が買取について相談をお受けする際も、売却したい理由として「他の共有者と揉めているから売りたい」「現金化したいのに他の共有者が同意しない」など、他の共有者様とのトラブルを売主様からよく挙げられます。また、「相手が住宅ローンを使えず、現金を用意できなくて話が流れてしまった」という売主様もおられました。

ただし買取業者への不動産売却は、他の共有者と比較すると売却価格が安くなるケースが多いのが実情です。加えて共有持分は不動産のなかでも特殊であり、経験がない買取業者だと正しく取扱ができないケースも珍しくありません。

しかし、共有名義不動産自体の資産価値が高かったり、共有持分に関する専門知識・経験を持つ買取業者へ依頼したりする場合は、共有持分でも高額買取を期待できる可能性が上がります。

弊社クランピーリアルエステートは、共有持分を専門とする買取事業をおこなう業者です。共有者同士の揉め事が発生しているものから事故物件となったものまで、さまざまな背景を持つ共有持分を、数百万円~数千万円以上で買い取りしてきた実績があります。

弊社の買取事例については、当記事の「実際に共有持分のみを買い取った事例」をご覧ください。

なお、買取業者に共有持分を売却する場合、他の共有者とのトラブルが起きることがあります。トラブル事例やトラブルの防止法については下記の記事を参考にしてみてください。

賃料による収益を目的とする不動産投資家に仲介で売却する

他の共有者や買取業者以外の売却先としては、賃料による収益を目的とする不動産投資家が挙げられます。投資家のなかには、共有持分を投資対象として積極的に買い取る人がいます。

たとえば、賃貸アパートの共有持分を買い取った場合、投資家は共有持分割合に応じた家賃収入を得ることが可能です。ほかにも、「他の共有者へ売却する」「他の共有者を説得して共有名義不動産全体を売却し分配金を得る」「転売する」などの方法で、共有持分の収益化を狙えます。

そのため、共有持分の売却が難しいとされる不動産仲介でも、不動産投資家とマッチングできれば売れる可能性があります。

とはいえ、何かしらの人脈がない限り、第三者の不動産投資家へ共有持分を売るのは非常にレアケースです。弊社のこれまで受けてきた相談や実施した取引においても、お見かけすることはほとんどありませんでした。一応こんな売却先もあるよ、というイメージで捉えていただければと思います。

実際に共有持分のみを買い取った事例

「共有持分は高く売れないと聞いた」「買取業者への売却は相場が安いのでは」と思われるかもしれません。しかし、弊社を含む共有持分を取り扱う買取業者なら、独自ノウハウや専門知識を基にした査定によって適切な価格での買取が可能です。

弊社クランピーリアルエステートは、共有名義不動産の種類、共有名義不動産が抱える問題にかかわらず、数多くの共有持分の買取をおこなってきました。以下では、弊社が共有持分のみを買い取った事例の一部をご紹介します。

戸建の共有持分を470万円で買取した事例

| 不動産がある地域 | 東京都 |

|---|---|

| 共有者の人数 | 4人(親族) |

| 物件の種別 | 一戸建て |

| 買い取った持分割合 | 戸建ての土地と建物の1/4 |

| 買取金額 | 470万円 |

東京都にある戸建ての土地と建物の共有持分を買い取った事例です。持分割合は1/4、470万円で買い取らせていただきました。

売主様は相続によって共有持分を取得し、共有不動産に居住している人や他の共有者とはまったく交流がなく、手紙も無視されている状態だったようです。そのため、売主様単独の意思で共有持分を売却しても、後から何かしらの問題が発生するリスクは低く、実際に売買に際してトラブルはありませんでした。

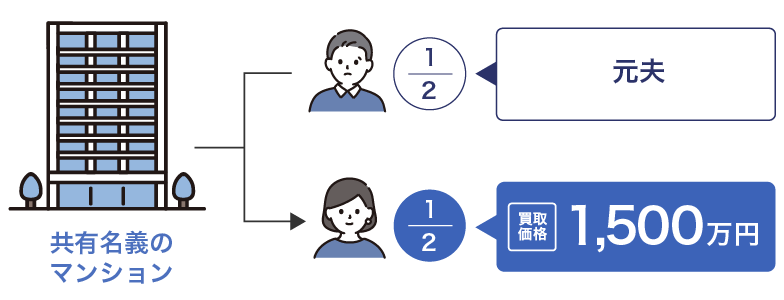

ローン残債がある共有不動産の共有持分を1,500万円で買取した事例

| 不動産がある地域 | 神奈川県 |

|---|---|

| 共有者の人数 | 2人(夫婦) |

| 物件の種別 | マンション |

| 買い取った持分割合 | マンションの1/2 |

| 買取金額 | 1,500万円 |

神奈川県にあるマンションの共有持分を買い取った事例です。

売主様の場合、共有持分を売却した後も元夫である共有者がマンションに居住をしており、ローンの残債もありました。持分割合は1/2で、好立地のエリアだったこともあり1,500万円で買い取らせていただきました。

このように、「ローン残債がある」「共有者が不動産に住んでいる」といった場合であっても、もともとの資産価値が高い不動産でなおかつ共有持分の専門知識を持つ買取業者が査定すれば、共有持分でも数千万円での売却を期待できます。

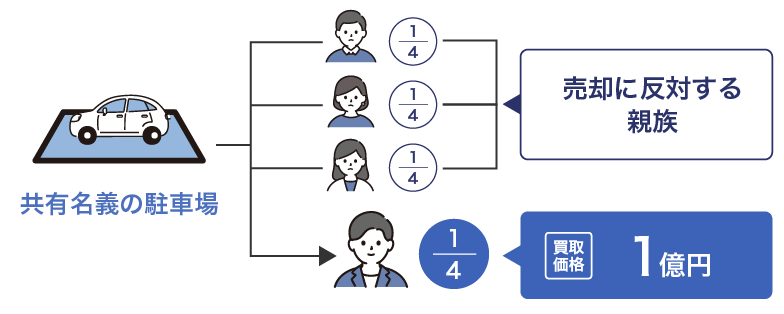

遺産分割協議が未了の共有持分を2,840万円で買取した事例

| 不動産がある地域 | 東京都 |

|---|---|

| 共有者の人数 | 3人(姉妹) |

| 物件の種別 | マンション |

| 買い取った持分割合 | マンションの1/3 |

| 買取金額 | 2,840万円 |

東京都にあるマンションの共有持分を買い取った事例です。持分割合は1/3、2,840万円で買い取らせていただきました。ご相談から、約6日での買取です。

売主様は姉妹3人でマンションを相続しましたが、遺産協議時に揉めたことで関係性が悪化し、共有名義不動産全体の売却について同意が得られない状態でした。さらに、家賃の支払い拒否などの問題も発生しており、なんとか共有持分を手放せないかと今回弊社に相談したという流れです。

このようにクランピーリアルエステートでは、遺産分割協議が未了の不動産であっても、民法で定められた割合である法定相続分の範囲においては買取が可能です。

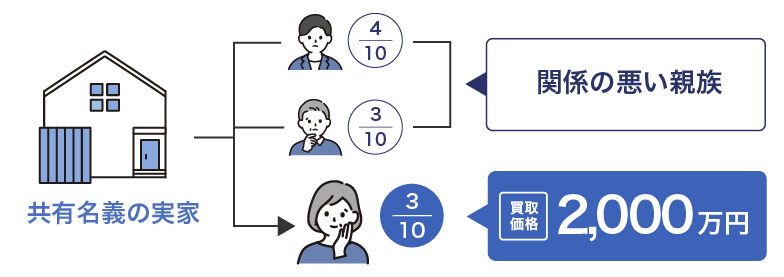

駐車場として利用している土地の共有持分を1億円で買取した事例

| 不動産がある地域 | 大阪府 |

|---|---|

| 共有者の人数 | 4人(親族) |

| 物件の種別 | 土地(駐車場) |

| 買い取った持分割合 | 駐車場の1/4 |

| 買取金額 | 1億円 |

大阪府にある駐車場の共有持分を買い取った事例です。持分割合は1/4、1億円で買い取らせていただきました。

売主様は急いで現金化をする事情があったため、スピーディーに対応させていただきました。立地や収益性などのさまざまな要素を考慮し、共有持分としては高額の1億円査定となっております。

このように、「土地のみの共有持分でも適切に査定してほしい」「急いで現金化したい」という場合は、共有持分を専門とする買取業者に直接買い取ってもらうのがよいでしょう。

土地・戸建の共有持分を2億1,000万円で買取した事例

| 不動産がある地域 | 東京都 |

|---|---|

| 共有者の人数 | 2人(兄弟) |

| 物件の種別 | 土地・戸建 |

| 買い取った持分割合 | 不動産の1/2 |

| 買取金額 | 2億1,000万円 |

東京都渋谷区にある土地・戸建の共有持分を買い取った事例です。持分割合は1/2、2億1,000万円で買い取らせていただきました。本売買契約では、土地・戸建の両方かつ渋谷区という立地だったことを考慮し、非常に高額査定となっています。

売主様は兄弟で相続した不動産について、自分が利用していないことから現金化を希望していました。しかし、遺産争いなどで関係が悪化しているうえに、共有者が売却交渉に消極的ということで弊社に相談。弊社は共有者様との協議を進めて調整をし、共有持分の買取を実現しています。

このように、クランピーリアルエステートでは売買に関するサポートに加え、共有者様同士の話し合いを仲介したり、法的な問題に関するお悩みも解消したりなどにも対応しています。

共有持分を売却することのメリット

共有持分の売却は、売却相場の低さや売却先探しの難しさなど無視できない部分があります。しかし、それでも活用しない共有持分を持ち続けるよりも、早めに売却したほうがメリットを感じるケースは非常に多いです。弊社を利用いただいた売主様からも、「もっと早く売っておけばよかった」との声をよく頂戴します。

共有持分を売却することのメリットは、次の通りです。

- 不動産の共有状態から抜け出せる

- 共有持分を現金化できる

- 共有不動産における税金負担や管理が不要になる

不動産の共有状態から抜け出せる

共有持分を売却すると、通常の不動産を売ったときと同じく所有権移転登記をおこない、共有持分の所有権を売却先へ移動させます。移動した時点で共有名義不動産の名義人から外れるため、売却によって不動産の共有状態から抜け出せます。

売却によって共有持分の所有者でなくなるメリットは、共有者同士のトラブルに巻き込まれなくなる点です。共有名義不動産の利用について揉めたり、後述する共有名義不動産の税金・管理の負担で不公平感が出たりなど、共有状態ならではの争いとは無縁となります。

共有持分を現金化できる

通常の不動産を売ったときと同じく、共有持分を売却すれば現金化できます。共有名義不動産自体の資産価値や査定結果にもよりますが、数百万円~数千万円での売却を期待できるでしょう。

共有持分を手放す方法は、後述する「共有持分の売却以外で共有状態から抜け出す方法」にて解説する、贈与・放棄などの方法があります。しかし、実施するには他の共有者の同意が必要だったり、そもそも現金化ができなかったりなど、確実に金銭を得られる方法はありません。

共有持分単独の売却なら、自分の意志だけで売却活動や売却先選びなどをできる分、現金化できる可能性は高くなります。

共有不動産における税金負担や管理が不要になる

共有持分の売却によって共有状態から抜け出せれば、共有名義不動産における税金負担や管理対応が不要になります。

まず固定資産税などの税金や維持管理費は、共有名義不動産の共有者全員がそれぞれ負担すべきと、地方税法第10条の連帯納税義務や民法第253条などで定められています。

(連帯納税義務)

第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。

e-Gov法令検索 地方税法

(共有物に関する負担)

第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

e-Gov法令検索 民法第253条

税金・維持管理費のいずれも、負担する割合は原則として共有持分割合に応じて決まります。共有名義不動産をどれくらい利用しているかは、関係ありません。あなたが一切共有名義不動産を使っていなくても、共有持分を持つ限り税金や維持管理費の負担は続きます。

また、共有名義不動産の清掃や修繕などの管理全般の担当も、共有者でいる限りは今後何かしらお願いされる可能性は否定できません。仮に拒否した場合、他の共有者との関係が悪化するリスクがあります。

共有持分を売却して共有状態を解消しておけば、お金の支払いや管理担当などから完全に外れられます。

なお、共有名義不動産・共有持分にかかる税金・管理費用については、下記の記事を参考にしてみてください。

共有持分の売却相場は市場価格よりも安くなるのが基本

共有持分の売却相場は、共有名義不動産の市場価格よりも安くなるのが基本です。共有持分の売却相場が低くなる理由は、次の通りです。

- 共有持分は共有名義不動産のあくまで一部分でしかなく、査定時には「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合」を基本に計算するから

- 共有持分単体では活用が難しいため、その分だけ資産価値が下がるから

- 買取業者への売却だと、各種経費が差し引かれた査定額になるから

以下では、「共有者に共有持分を買い取ってもらう場合」と、「買取業者に共有持分を売却する場合の買取相場」の2つについて売却相場を解説します。なお、あくまで相場の傾向の話であり、実際の買取金額は共有名義不動産の立地や状態などに左右されます。参考程度にお読みください。

共有者に共有持分を買い取ってもらう場合の売却相場

他の共有者に共有持分を買い取ってもらう場合の売却相場は、「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合」です。共有名義不動産の市場価格が3,000万円・共有持分が30%なら900万円と、「不動産全体のうち30%を売るから価値も30%」という単純な計算になります。

前述した通り、他の共有者は第三者と異なり、共有持分を単体で購入しても十分に活用できる余地があります。そのため、第三者へ売るときのような資産価値の減少が発生しづらいのです。また、買取業者のように査定額へ各種経費やリスク負担分などが考慮されないので、市場価格とほぼ同じ金額を基本にして売却価格が計算されます。

買取業者に共有持分を売却する場合の買取相場

買取業者に共有持分を買い取ってもらう場合の売却相場は、「共有名義不動産の市場価格×共有持分割合×1/2~1/3」です。共有名義不動産の市場価格が3,000万円・共有持分が30%なら、300万~450万程度になります。

他の共有者への売却と比較して安くなるのは、査定額に以下の要素が考慮されているからです。

- 売買に関する各種手続き、査定に必要な調査、共有者との交渉や訴訟関係などに必要な経費

- 契約不適合責任免責や現況有姿買取などに関するリスク対応費

- 買い取った後の再販や収益化の難しさに関するリスク対応費

弊社クランピーリアルエステートでも、おおよそ共有名義不動産の市場価格×共有持分割合×1/2~1/3に近い価格となるケースが多いです。他の共有者様への売却よりも安くなる分、スムーズかつスピーディーな取引が実現できるよう、さまざまなサポートを提供しています。

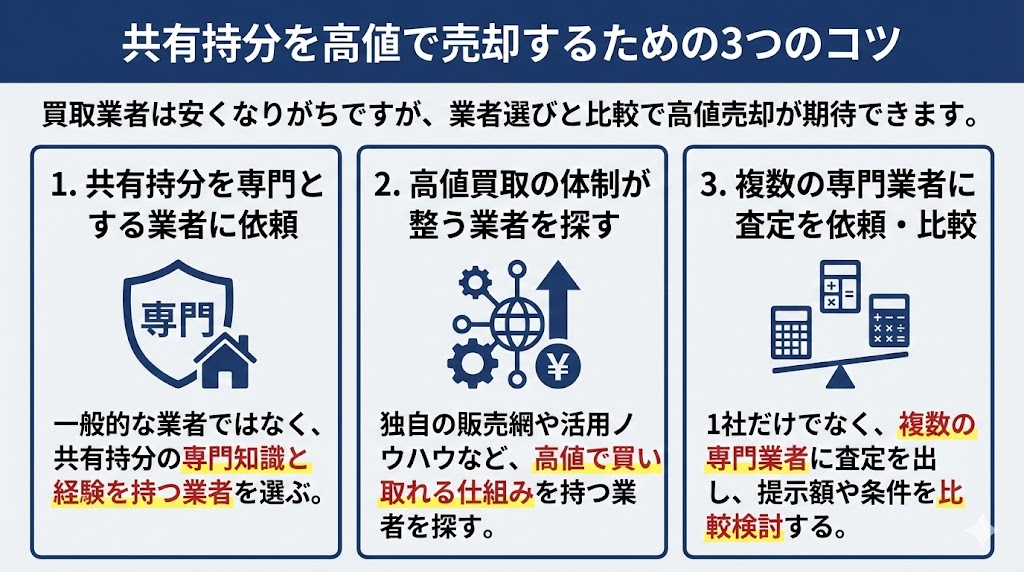

共有持分を高値で売却するためのコツ

一般の方が共有持分の売却する際には、買取業者を利用するのが基本です。

前述した通り、買取業者は他の共有者への売却と比較すると売却価格は安くなります。しかし、買取業者選びやサービスの比較など、「共有持分を高値で売却するためのコツ」を押さえれば、高値での取引を期待できます。

共有持分を高値で売却するためのコツは、次の通りです。

- 共有持分を専門とする買取業者に依頼する

- 共有持分における高値買取の体制が整っている業者を探す

- 複数の専門業者をピックアップしておきすべての業者に査定を依頼する

共有持分を専門とする買取業者に依頼する

買取業者のなかには、「事故物件に強い」「底地買取に特化」など、特定の不動産を専門に取り扱うところがあります。そこで共有持分専門の買取業者に買取を依頼すれば、共有持分でも適切な価格での査定を期待できるでしょう。

共有持分を専門とする買取業者なら、共有持分の査定や活用についてほかの業者よりも多くの経験・知識を持ちます。そのため、他の業者では見逃すポイントを評価し、査定価格に反映が可能です。

また、活用が難しい共有持分を収益化するノウハウがあるおかげで、ほかの業者だと「資産価値がなくて扱えない」という共有持分も、高値を提示して買取を希望してくれます。

ただし共有持分専門の買取業者でも、状態によっては取扱ができない共有持分も存在します。あなたの共有持分が買取対象になるかを知りたいときは、まずは買取業者の無料査定や無料相談を検討してみてください。

共有持分における高値買取の体制が整っている業者を探す

買取業者のなかでも、共有持分における高値買取体制が整っている業者なら、共有持分の高額売却が期待できます。具体例をいくつかピックアップしました。

- 共有持分に強いスタッフが揃っており、共有持分を適切に査定できる

- 交渉に関するノウハウを持ち、共有者同士の争いが続いている共有名義不動産でも積極的に買取ができる

- 士業との連携や法務部の設置など法的リスクに対する体制によって、権利関係が複雑な共有持分でも取り扱いができる

- 相談件数や取引実績が多く、共有持分の評価ポイントや地域ごとの相場などのデータが蓄積されている

- 「共有持分の買取強化」など、共有持分を積極的に買い取る姿勢を強調している

たとえば弊社クランピーリアルエステートなら、「共有持分の買取実績と蓄積された取引データ」「法的問題の解決や共有者同士の協議についてのサポート実績」「全国1,500以上の士業との提携」などの体制が整っています。どのような共有持分であっても、万全の査定・サポートによる買取が可能です。

複数の専門業者をピックアップしておきすべての業者に査定を依頼する

利用する買取業者は始めから1社に絞るのではなく、複数の専門業者をピックアップし、そのすべての業者に査定を依頼してから決めるのがおすすめです。複数の買取業者に査定を依頼しておけば、査定額の比較検討ができます。

買取業者はそれぞれで共有持分の取扱実績、得意な地域、スタッフの能力などが異なっており、同じ共有持分の査定でも金額が変わります。そこで複数の買取業者から査定してもらっておくと、「どこが一番高値なのか」「自分の共有持分の相場はどれくらいなのか」を分析可能です。

また、先に入手した査定額を後から依頼する買取業者に見せることで、買取業者との価格交渉の材料に利用できます。「競合が高値で出しているなら、うちも負けられない」と、さらに高額での金額を掲示してくれるかもしれません。

「査定には依頼料がかかるのでは」と思われるかもしれませんが、査定は無料としている買取業者がほとんどです。悪質な業者でない限り、査定を依頼したからといって強引に買取を迫るところもありません。少なくとも弊社では、買取の有無にかかわらず査定や相談は無料でお引き受けしております。

共有持分を売却するときの流れ

共有持分を売却する際の流れは、大まかに以下となります。売却方法によっては他の手続きも必要になりますので、目安として参考にしてみてください。

- 不動産仲介会社や買取業者に査定を依頼する

- 売却先と売買契約を締結する

- 決済を済ませて所有権移転登記を行う

- 確定申告のために譲渡所得税を算出しておく

1. 不動産仲介会社や買取業者に査定を依頼する

不動産仲介で売却するときは不動産仲介業者、不動産買取で売却するときは買取業者に査定を依頼します。共有持分の売却なら、査定は買取業者へ依頼することになるでしょう。

査定にかかる期間は業者によって異なりますが、当日〜数日程度で完了する買取業者もあります。

基本的に買取業者の公式サイトには査定にかかる期間が掲載されているため、査定を依頼する業者が決まった際には、査定にかかる期間も調べておくとよいでしょう。

2. 売却先と売買契約を締結する

売却先を決めた後には、その業者と売買契約を結ぶ必要があります。

宅地建物取引業者が不動産の売買を行う際には、宅地建物取引業法によって「不動産売買契約書」の作成が義務付けられています。

(書面の交付)

第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。(以下、略)

e-Gov法令検索 宅地建物取引業法

宅地建物取引業者が介入しない場合だと、不動産売買契約書の作成は義務付けられていません。しかし、売買契約書には買取価格や引き渡し時期などの合意内容を記載するため、トラブル防止のためにも、取引相手にかかわらず売買契約書は作成しておくのが実務上推奨されます。

個人間の売買で売買契約書を作成する際には、契約無効や双方の争いを防ぐために。不動産仲介業者や不動産に強い弁護士などにチェックを依頼してください。

また、のちのトラブルを防止するためにも、共有持分を売却する際には、契約内容を十分に把握したうえで売買契約を成立させましょう。

なお、共有持分の売買契約の際には、さまざまな必要書類を用意する必要があります。状況によっては追加書類の提出が求められますが、下記のような書類が必要になるのが一般的です。

| 必要書類 | 概要 |

|---|---|

| 登記済権利書 | 法務局から所有者に登記名義人に交付される書類。再発行できないため、紛失した場合には法務局に相談をする |

| 固定資産税納付通知書 | 固定資産税などが記載された書類。税務署から毎年4月上旬ごろに送付される。 |

| 境界確認書 | 隣地との土地の境界を証明できる書類。測量士に依頼をして作成してもらえる |

| 印鑑証明書 | 原則3か月以内に発行したものに限られる |

| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードといった身分を証明できる書類 |

| 住民票 | 役所で取得できる書類 |

共有持分の売却先を決めた際には、その業者にどのような書類が必要になるかを尋ねておくとよいでしょう。

3. 決済を済ませて所有権移転登記を行う

共有持分の売買契約が成立した後は、契約内容に従って決済が行われます。売却先からの入金を確認でき次第、共有持分の所有権移転登記を行う必要があります。

所有権移転登記とは、共有持分の所有権を売主から買主に移すための手続きのことです。

共有持分を買取業者に売却する場合、その業者が主体となって所有権移転登記をおこないます。しかし、他の共有者など個人間で売買が成立したときは、基本的には共有持分の売り手が所有権移転登記を行わなければなりません。

所有権移転登記をするには専門的な知識も必要になるため、司法書士に相談しながらおこなうのがよいでしょう。

移転登記の方法や費用については下記の記事を参考にしてみてください。

4. 確定申告のために譲渡所得税を算出しておく

共有持分を売却する場合、譲渡所得税が発生する場合があります。譲渡所得税が発生した場合、原則的には売却の翌年2月16日〜3月15日までに確定申告をしなければなりません。

譲渡所得税の計算は個人でもおこなえますが、簡単に算出できるわけではなく、手順を踏んで算出していく必要があります。譲渡取得税の計算については、次章の「譲渡所得税」にて詳細を解説しています。

確定申告書は、税務署の窓口や国税庁の公式サイトにて入手が可能です。確定申告のやり方については、国税庁の国税庁 確定申告書等作成コーナーの案内や、国税庁の公式サイトにある確定申告の手引きをご覧ください。

「売却益以外にも、家賃収入などが発生していて収支がややこしくなっている」という場合は、税理士に相談するのも1つの手です。

共有持分を売却する際にかかる費用や税金

共有名義不動産の共有持分を売却する場合、通常の不動産を売却するときと同じく費用や税金が発生します。共有持分を売却する際にかかる費用や税金は、次の通りです。

| 共有持分売却で発生する費用・税金 | 概要や支払う人 |

|---|---|

| 譲渡所得税 | ・共有持分の売却益に課せられる税金 ・共有持分の売主が確定申告した後に納税する |

| 印紙税 | ・売買契約書に記載された金額に応じて発生する ・印紙税の金額分の収入印紙を購入し売買契約に貼り付ける ・売主と買主が半分ずつ支払うのが一般的 |

| 登記費用 | ・共有持分の所有権移転登記で発生する登録免許税や司法書士費用 ・原則として買主が負担だが契約内容によっては異なる場合あり |

| 仲介手数料 | ・不動産仲介で売買契約が成立したときに、不動産仲介業者へ支払う手数料 ・売主・買主が半分ずつ支払うのが一般的 |

譲渡所得税

譲渡所得税とは、共有持分を売却して得た利益に対して課せられる税金です。

給与所得や事業所得と同じ所得税ですが、他の税金とは別で計算する分離課税に分類されます。使用する確定申告書も「確定申告書第三表」で、給与所得などを申請する第一表・第二表とは別で作成する必要があるので注意してください。

譲渡所得税を算出する場合、まずは共有持分の売却によって得られた利益である「譲渡所得」の計算が必要です。譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。

たとえば、「取得費1,500万円」「譲渡費用100万円」「売却金額2,000万円」の場合を想定すれば、譲渡所得は「2,000万円ー(1,500万円+100万円)=400万円」と計算できます。もし譲渡所得がゼロだったり赤字だったりするときは、譲渡所得税は発生しません。

次に、譲渡所得に一定の税率をかけて、譲渡所得税を算出します。一定の税率は、不動産の所有期間によって下記のように変わります。なお譲渡所得には住民税、算出した譲渡所得税には復興特別所得税なども課せられるため、併せて見ていきましょう。

| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税率 |

|---|---|---|---|

| 5年超 | 15% | 5% | ・算出した譲渡所得税額の2.1% ・略式で計算するときには0.315% |

| 5年以下 | 30% | 9% | ・算出した譲渡所得税額の2.1% ・略式で計算するときには0.63% |

参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」

先ほどの条件の「譲渡所得400万円」であれば、所有期間が5年以下の場合は「400万円×30%=120万円」と算出します。住民税は「400万円×9%=36万円」、復興特別所得税は「120万円×2.1%」で2万5,200円です。合計金額は、「400万円×(30%+9%+0.63%)=158万1,200円」です。

なお、不動産会社や買取業者に依頼をした場合、共有持分の売却によって必要な譲渡所得税や確定申告に関する手続きを相談できるケースもあります。共有持分の売却を業者に依頼する場合、譲渡所得税や確定申告についても相談してみるとよいでしょう。

印紙税

印紙税とは、法律で定められた経済的な取引に関する文書を作成するときに課せられる税金です。不動産の売買契約も印紙税の対象となるため、印紙税額分の収入印紙の購入・貼り付けが必要になります。

印紙税の金額は、売買契約書に記載された売却金額に応じて決まります。

| 記載された売却価格 | 印紙税額 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上10万円以下 | 200円 |

| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |

| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |

| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |

| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |

| 50億円を超えるもの | 60万円 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」

たとえば、共有持分の売却価格が1,000万円だった場合は、「500万円を超1千万円以下」なので、印紙税は1万円です。

印紙税は、原則として売主・買主が折半しますが、双方の合意があれば負担割合を自由に決められます。

登記費用

共有持分の所有権を売主から買主に移動するときは、所有権移転登記が必要です。所有権移転登記には、登記時に発生する登録免許税、登記を司法書士に依頼する際にかかる司法書士費用が必要です。

所有権移転登記の場合だと、登録免許税は「固定資産課税台帳に登録された固定資産金額」に、「一定の税率を乗じた金額」が基本になります。共有持分の固定資産金額は、「固定資産金額×共有持分割合」です。

登録免許税率は、土地の場合だと「2%(2026年3月31日までは1.5%)」、建物の場合だと「0.4%(マイホームだった場合は0.3%)」です。

共有名義の土地が3,000万円、共有持分割合が1/4なら、登録免許税は「3,000万円×1/4×1.5%」で11万2,500円になります。

登記手続きを司法書士にお願いする場合は、1件あたり5万~10万円程度が相場です。金額は、司法書士事務所によって変動します。

所有権移転登記の費用を負担するのは、原則として買主です。ただし、他の共有者へ売却する際に「所有権移転登記の手続きや費用はこちらで負担する」と決めた場合など、契約内容によっては売主が負担するケースもあります。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産仲介業者を利用して売買契約を成立させた際に、成約した売却金額に応じて仲介業者へ支払う手数料です。

不動産仲介を利用して他の共有者や不動産投資家などへ売却したときには、この仲介手数料を支払う必要があります。買取業者を利用した場合は、仲介業務がないため一切発生しません。

仲介手数料の上限は、法令にて以下のように定められています。あくまで上限であり、この金額通りに請求されるとは限りません。

| 取引価格 | 上限手数料 |

|---|---|

| 200万円以下の部分 | ・取引額の5%+消費税 ・取引額が200万超なら、200万円以下の部分の上限は11万円 |

| 200万円超~400万円以下の部分 | ・取引額の4%+消費税 ・取引額が400万円超なら、200万円超~400万円以下の部分の上限は8万8,000円 |

| 400万円超の部分 | 取引額の3%+消費税 |

売却金額のテーブルごとに計算式が異なるため、少し複雑に見えるかもしれません。しかし、売却金額が400万円を超えるときは、仲介手数料は「(取引額×3%+6万円)+消費税」の速算式を使えば一発で計算できます。

たとえば共有持分の売却金額が2,000万円なら、仲介手数料の上限は「(2,000万円×3%+6万円)+消費税6万6,000円=72万6,000円」です。

仲介手数料は、売主と買主が折半して支払うのが一般的です。法律で決まっているわけではないので、双方の合意のうえで割合を自由に決められます。

共有持分を売却することでトラブルが起きる可能性がある

共有持分は共有者単独の意思のみで売却できるとはいえ、他の共有者が気持ち的に納得するかどうかは別の話です。また、共有持分の売却先に問題があった場合、他の共有者がトラブルに巻き込まれる可能性があります。

ここからは、共有持分の売却によって想定されるトラブル事例を対処法をいくつか紹介します。

買取業者から共有者に強引な営業が行われたトラブル例

原則として、買取業者は共有持分買取後に、他の共有者の共有持分を買い取るための交渉をおこないます。共有持分をすべて買い取って共有状態を解消したほうが、売却や活用が自由になるからです。

しかし、他の共有者から共有持分を買い取ろうと強引に営業をかける買取業者が存在するのも残念ながら事実です。弊社も相談者様や不動産業界の方から、悪質な買取業者に関するお話を伺ったことがあります。

悪質な買取業者へ共有持分を売却してしまった場合、以下のような強引な影響を他の共有者へおこなうリスクがあります。

- 早朝・深夜など時間に関係なく共有者の家へ訪問する

- 他の共有者へ何度も営業電話をかけ、無理やりアポや合意を取ろうとする

- 催促の手紙などを嫌がらせ行為のレベルで繰り返し疲弊させる

悪質な買取業者への売却を避けるには、評判・口コミを調べたり、一度問い合わせてみて雰囲気を確認したりなど、本当に信頼できるか否かを売却前に見極めるしかありません。また、その買取業者へ売却する際には、事前に他の共有者へ情報を共有しておくのが無難です。

買取業者に売却した後に共有者から売主に嫌がらせがあったトラブル例

共有持分を買取業者へ売却した後も、他の共有者との関係が完全になくなるわけではありません。共有持分を売却したことについて、内心よく思わない共有者がいる可能性があります。

売主の視点だと売れば終わりかもしれませんが、他の共有者は新しい共有者への対応や、買取に関する交渉などさまざまな負担が発生します。とくに共有名義不動産の売却に反対する立場の方や、共有名義不動産を活用していた方にとっては、余計な手間が増えたと感じるのも仕方がない面はあるでしょう。

しかし、ここで抗議や仕返しの意味で、他の共有者から売主へ嫌がらせがおこなわれるリスクがあります。弊社クランピーリアルエステートでも、売買契約成立後に売主様から、以下のような嫌がらせ行為についてご相談いただいた経験がございます。

- これまでほとんど連絡を取っていなかった他の共有者から頻繁に電話をかけられる

- 威圧的な態度、脅迫めいたメッセージなど売買契約を取り下げさせようとする

- 顔を合わせる度に暴言、暴力、器物破損などの暴力行為がおこなわれる

もし他の共有者様から連絡がきたとしても、売買契約が成立し登記も完了しているときは、売主が連絡対応をする必要はありません。連絡が止まらないときは、現在所有権を持っている買取業者へ連絡するよう伝えましょう。弊社でも同じような事例があったときは、共有者様との交渉はすべて弊社が担当しています。

度を超した嫌がらせや脅迫行為などが続くときは、警察へ相談することも視野に入れてください。

共有物分割請求訴訟を起こされたことでのトラブル例

共有物分割請求訴訟とは、共有名義不動産の共有状態を裁判所を通じて解消する手続きです。

共有者は共有名義不動産において、共有状態解消のための話し合いの場を求める「共有物分割請求」を、いつでも行使できる権利を持っています。また、共有物分割請求で話し合いがまとまらないときは、裁判所にて訴訟を提起できると民法で定められています。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

e-Gov法令検索 民法第256条

(裁判による共有物の分割)

第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

e-Gov法令検索 民法第258条

共有持分の買主は、他の共有者との共有状態について話し合いがまとまらない場合、共有物分割請求や訴訟を起こす可能性があります。正当な権利行使とはいえ、不動産を活用したい方や手放したくない方にとってはトラブルだと感じるのも無理はないでしょう。

共有物分割請求に関しては共有者として正しい権利の使い方であり、売主が請求や訴訟を防ぐことはできません。「よい条件で解決するにはどうすればよいのか」を目的として、事前に他の共有者と意見を調整しておく、他の共有者と買主の間を取り持つ、不動産に強い弁護士を紹介するなどを検討してみてください。

新たな共有者から賃料を請求されたことで起きるトラブル例

共有持分の売却先が不動産投資家だった場合、不動産投資家が他の共有者へ家賃を請求する可能性があります。

共有名義不動産における共有者になれれば、不動産から発生する家賃を得られる権利があります。これまで「不動産を活用していた人が家賃収入を多めに得ていた」という決まりがあったとしても、買主がそれは不当だと主張し家賃を請求するかもしれません。

また、これまで家賃を支払わなくてもよかったのに、買主が急に他の共有者へ家賃の支払いを求めてくるパターンも想定されます。ケースによっては、裁判所で家賃について争う「不当利得返還請求訴訟」を起こされる可能性もあります。

(共有物の使用)

第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

e-Gov法令検索 民法第249条

(不当利得の返還義務)

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

e-Gov法令検索 民法第703条

とはいえ、不動産投資家へ共有持分を売却するのは稀であるため、上記のような賃料目当てのトラブルはそこまで発生しません。弊社のこれまでおこなってきた取引でも、売却後に賃料絡みで揉めたという事例はほぼ皆無です。

共有持分を売却によるトラブルを防ぐための対策

前章で解説した共有持分売却によるトラブルは、完全に防ぐのが難しいのが実情です。しかし、ある程度の予防やトラブル発生後の対策などは、売主側でも可能です。

ここからは、以下に記載した共有持分の売却によるトラブルを防ぐための対策を紹介します。

- 共有持分を売却する前に共有者に告知をしておく

- 士業と連携している業者に依頼する

- 共有持分の売却相場を把握してから売却活動を始める

- 悪質な業者に依頼しないためにも信頼できる業者を探す

なお、共有持分をもめずに売るための対策については、下記記事を参考にしてみてください。

共有持分を売却する前に共有者に告知をしておく

共有持分を単独で売却する場合、他の共有者への事前告知は不要です。

しかし他の共有者の視点で考えると、「自分が知らない間に面識のない人と同じ不動産を共有していた」という事態に突然陥ることになります。さらに、新しい共有者から共有持分の買取についての交渉や、共有物分割請求などがおこなわれ、対応に追われる可能性が高いです。

そのため、「勝手に共有持分を売却したせいで、自分たちは苦労する」と思われ、他の共有者との関係悪化や、他の共有者からの嫌がらせ行為などのトラブルに発展するかもしれません。

そこで法的な義務はないものの、共有持分について他の共有者へ事前告知をしておくと、他の共有者もあらかじめ心の準備や意見のすり合わせができます。伝えたところで交渉や共有物分割請求がなくなるわけではありませんが、他の共有者と必要以上に関係性を悪化させるリスクは軽減できるはずです。

士業と連携している業者に依頼する

共有持分の売却によって、他の共有者との争いや売買時のトラブルが心配なときは、士業と提携する買取業者に買取を依頼するのがおすすめです。士業と提携する買取業者なら、弁護士があなたの代わりに他の共有者と交渉したり、法的問題に対して適切に対応したりなど、売買関係のトラブルをスムーズに解決できる可能性が高くなります。

たとえば弊社クランピーリアルエステートでは、全国1,500以上の士業と提携しております。弁護士以外にも司法書士、税理士、行政書士などさまざまな分野の専門家と協力していますので、共有状態、借地契約、相続など複雑な権利関係が存在する共有持分でも、買取対応が可能です。

実際にこれまで弊社が実施した取引では、売主様に対して抗議や嫌がらせをする共有者がいても、弁護士が出てきたらすぐに引き下がるというケースが多々見られました。また、共有者様同士の揉め事が発生する共有名義不動産でも、弊社が間に入って問題を解決するお手伝いをさせていただくことも珍しくありません。

共有持分の売却相場を把握してから売却活動を始める

共有持分の売却に関するトラブルでよく耳にするのは、「共有持分を安値で買い叩かれた」というケースです。このトラブルは、売主側がお持ちの共有持分の相場感を把握しておらず、悪質な買取業者の査定価格が正しいと信じてしまうことで起こります。

上記のトラブルを防ぐには、共有持分の売却相場を自分で調べてから売却活動を始めるのが効果的です。おおまかな相場を知っていれば、相手が提示する売却価格が安価であるかをすぐに判断できます。

共有持分の売却相場を調べたいときは、以下のうちいずれかの方法が挙げられます。

| 共有持分の売却相場を知る方法 | 向いているケースなど |

|---|---|

| 不動産仲介業者や買取業者に査定を依頼する | ・専門家が原則無料で対応してくれるので一番おすすめの方法 ・信頼性の高い売却相場を知るには、複数の業者の査定額を比較検討するのがよい |

| 不動産鑑定士に査定を依頼する | ・数十万円の費用がかかるものの、一番正確な売却相場を確認できる可能性が高い ・事業用の建物など、規模や収益性が大きな共有名義不動産の取引をおこなうときは利用するのもよい |

| 公的情報を確認して自分で計算してみる | 公示地価、相続税評価額、固定資産税評価額などの公的情報を確認し、自分で計算してみる ・実勢価格や路線価などの情報は、国土交通省の路線価のページや不動産情報ライブラリ、レインズなどで調査が可能 ・計算は大変だが自分だけで売却価格を調べられる |

| 不動産ポータルサイトを見る | ・不動産ポータルサイトに掲載されている類似物件の取引事例を確認する ・自分だけで売却価格を調べられるが、情報が偏るリスクがある |

悪質な業者に依頼しないためにも信頼できる業者を探す

共有持分の売却先が悪質な買取業者だと、他の共有者とトラブルを起こすリスクがあります。悪質な買取業者に依頼しないためにも、信頼できる業者の探し方を知っておくことが大切です。

とくに見ておきたいのは、「過去に行政処分を受けているかどうか」です、行政処分とは、宅地建物取引業法違反をした宅地建物取引業者に対して、国土交通大臣や各地方整備局長が免許取消、業務停止などの措置を講じることです。

行政処分を受けるレベルの法律違反した業者は、処分を受けたとしても、その後は誠実に運営しているかどうかは正直なところ未知数です。信頼できる業者へ確実に依頼したいなら、行政処分を受けた買取業者をわざわざ選ぶのはリスクが高いと言えるでしょう。

買取業者の過去の行政処分歴をは、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」にて調べられます。

行政処分歴の他には、「Googleや比較サイトの口コミ」「SNSの投稿」などで、実際に依頼した方のレビューを見るのも効果的です。また、不動産買取の相談件数や買取実績の多さは、顧客からの信頼を得ているという証明になります。

共有持分の売却以外で共有状態から抜け出す方法

共有持分の売却はメリットが多い反面、「売却相手が見つからないと売れない」「トラブルが起こりやすい」などのデメリットがあるのも事実です。そのため、人によっては共有持分の売却以外の方法で共有状態を抜け出したほうが、メリットが大きい可能性があります。

共有持分の売却以外で、共有状態から抜け出す方法は次の通りです。

| 共有状態から抜け出す方法 | 概要・向いているケース |

|---|---|

| 共有者全員から同意を得て不動産全体を売却する | ・共有者全員の同意を得て共有名義不動産全体を売却する ・高額で売却したい、不動産を残したくない場合におすすめ |

| 共有持分を贈与する | ・共有持分を第三者へ無償譲渡する ・共有持分を渡す相手を確実に選びたい、相続税対策をしたい場合におすすめ |

| 共有持分を放棄する | ・共有持分を放棄し、共有持分割合に応じて他の共有者へ帰属させる |

| 土地を分筆して単独名義にする | ・共有持分割合に応じて土地を分割し、共有者それぞれの単独名義で登記する ・共有状態を解消した後も不動産を所有していたい場合におすすめ |

| 共有物分割請求訴訟をする | ・共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判決や裁判上の和解などで共有状態の解消方法を決定する ・話し合いでは決着が付かない、公的かつ法的な判断を仰ぎたい場合におすすめ |

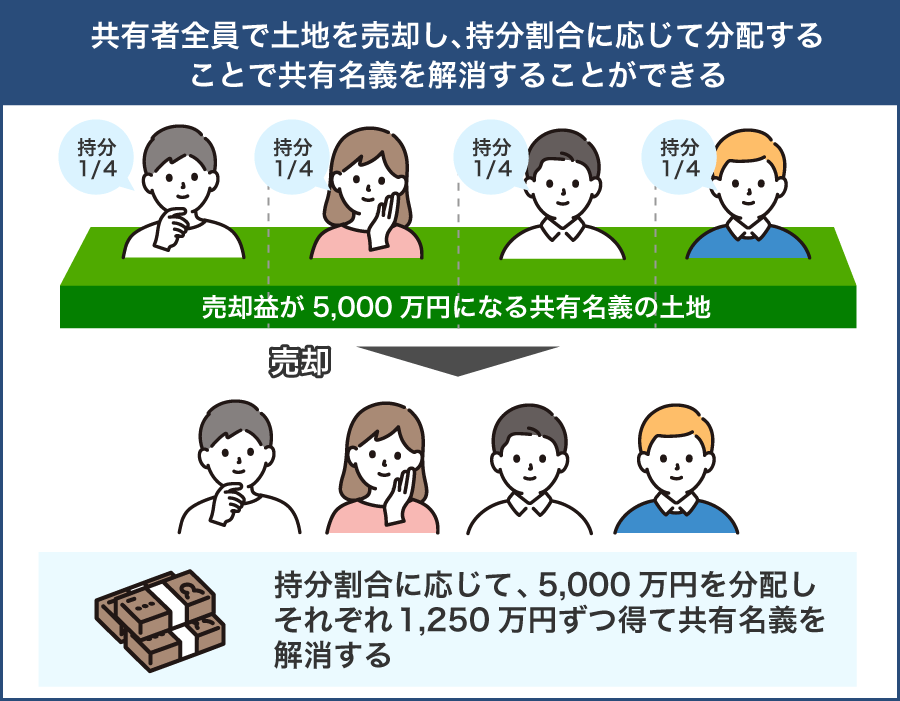

共有者全員から同意を得て不動産全体を売却する

共有者全員から同意を得られるなら、不動産全体を売却するのがおすすめです。同意を得るのが大変ではあるものの、まとめて売却するメリットは非常に多いからです。具体的なメリットを以下で紹介します。

- まとめて売れば買主側にとって普通の不動産を購入するのとほぼ変わらないため、通常の市場価格と同じくらいの価格で売りやすい

- 他の共有者全員が不動産を手放すことになるため、売却後の共有者同士の争いや税金・維持管理費の支払いトラブルなどが一切発生しない

- 通常物件のように売却できるので、一般の方からの需要を期待できる

不動産全体を売却した場合、売却代金は共有者の共有持分割合に応じて分けるのが通例です。不動産全体の売却価格が3,000万円、共有持分割合が30%なら、900万円を受け取れます。もし共有持分単体の売却だと、ここから1/2~1/3ほど価格が低下し、300万~450万円になる可能性が高くなります。

「できる限り高額で不動産を売りたい」「共有名義不動産自体をすべてなくしてスッキリしたい」といった場合は、不動産全体の売却ができないかを検討してみてください。

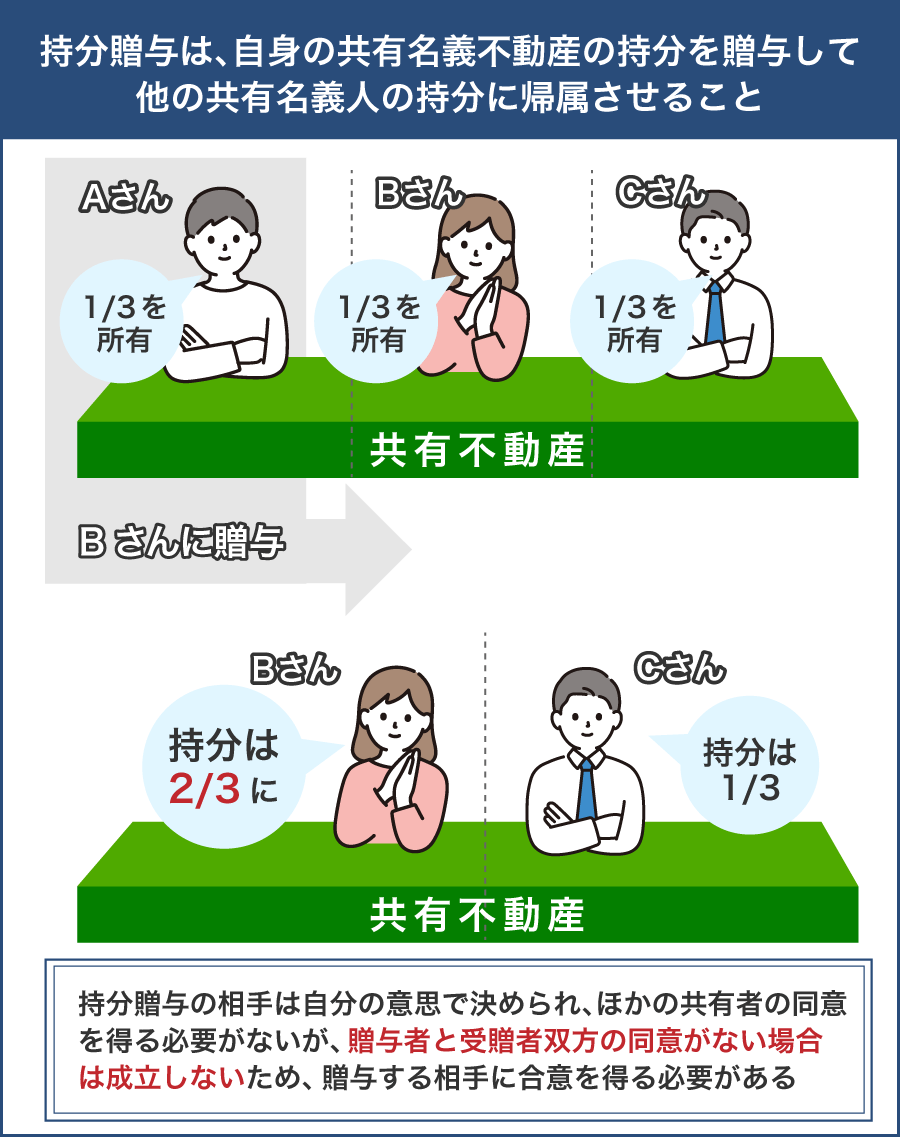

共有持分を贈与する

共有持分は、他の動産・不動産のように第三者への無償譲渡である贈与ができます。売却と同じく単独での贈与なら、他の共有者の同意は必要ありません。贈与先を他の共有者にしたいときは、受贈者となる他の共有者の同意が必要です。

共有持分を贈与するメリットは、共有持分を渡したい相手を選びやすいことです。受贈者は購入資金を準備する必要がないので、売却よりは共有持分を受け取るハードルが低くなります。また、贈与する共有持分の割合を細かく分け、毎年110万円以下に留めて少しずつ贈与できれば、贈与税における毎年の非課税枠110万円を利用した相続税対策にもなります。

ただし、売却とは異なり贈与者には一切のお金が入ってこないのがデメリットです。また、一度に高額の共有持分を贈与すると、受贈者に高額の贈与税や不動産取得税が課せられる可能性があります。

なお贈与で共有持分を手放すときは、受贈者との間に「贈与契約書」を作成しておくと、後々のトラブルを防げます。

「贈与する相手を選びたい」「相続税対策をしたい」といった場合は、贈与での共有持分の処分を検討するのもよいでしょう。

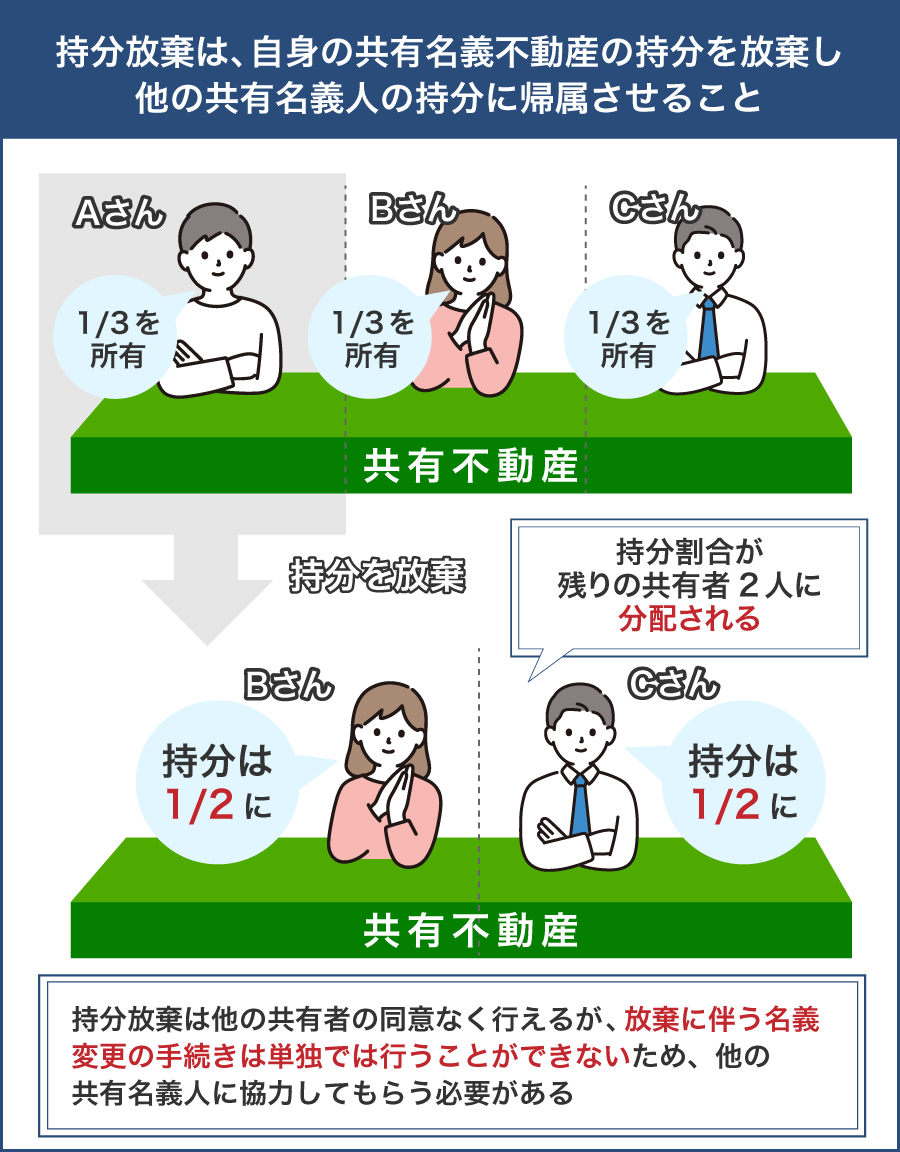

共有持分を放棄する

共有持分の放棄とは、民法第252条を根拠とした処分方法です。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

e-Gov法令検索 民法第255条

共有持分を放棄すると、原則として他の共有者の共有持分割合に応じてそれぞれへ帰属させます。法律で決まっているわけではないものの、実務上、放棄による帰属は贈与とみなされるケースがほとんどです。

放棄と贈与の違いについては、以下の表でまとめました。

| 放棄 | 贈与 | |

|---|---|---|

| 他の共有者の同意 | 他の共有者への意思表示のみで成立 | 贈与者と受贈者の合意が必要 |

| 共有持分移転登記の申請 | 他の共有者との共同申請 | 贈与者と受贈者による共同申請 |

| 共有持分の譲渡先 | 他の共有者の共有持分割合に応じて分配 | 指定した贈与先 |

| 受贈者に課税される可能性がある税金 | 贈与税・不動産取得税 | 贈与税・不動産取得税 |

| 売却時の取得費の計算 | 取得時期・取得費は引き継がれない | 取得時期・取得費が引き継がれる |

放棄には他の共有者の同意が必要なく、あなたが放棄の意思表示をすれば成立します。

一方、現金化ができない、贈与先を指定できない、他の共有者が突然課せられた贈与税に対して抗議する可能性があるなどのデメリットも存在します。また、あなたが放棄する前に他の共有者全員が放棄した場合、不動産があなたの単独名義となるため放棄ができなくなります。

正直に申し上げると、共有持分の放棄は手軽な反面、もったいないと感じてしまいます。とはいえ、「とにかく共有持分をさっさと手放したい」と思う方には合う処分方法と言えるでしょう。

土地を分筆して単独名義にする

共有している不動産が土地であれば、その土地を分筆することも1つの手です。

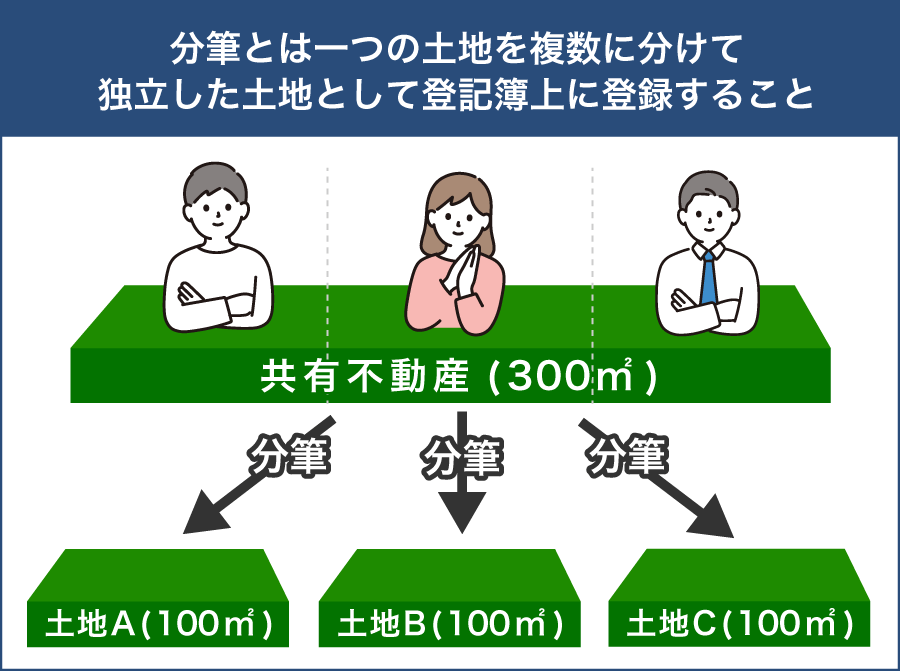

分筆とは、1つの土地を複数の土地に分けて登記をすることです。分筆によって土地を切り分ければ、各共有者が自分の持分に応じて土地を単独所有できるため、共有状態を解消できます。

たとえば、300m2の土地を3人で共有しており、各共有者がそれぞれ1/3ずつ所有している場合を想定します。この条件で土地を分筆すると1つの土地が3つに分けられ、それぞれの共有者は100m2の土地を単独所有にすることが可能です。

民法第206条で定められているように、自身の所有物であれば自由に活用する権利があります。

そのため、分筆によって単独所有となった土地であれば自由に売却が可能で、その際には他の共有者であった人から合意を得る必要もありません。

あなたや他の共有者が「共有状態を解消した後も不動産は持っていたい」と思うときは、土地の分筆を検討してみてください。

共有物分割請求訴訟をする

共有状態を解消する方法として、共有物分割請求訴訟をすることも挙げられます。

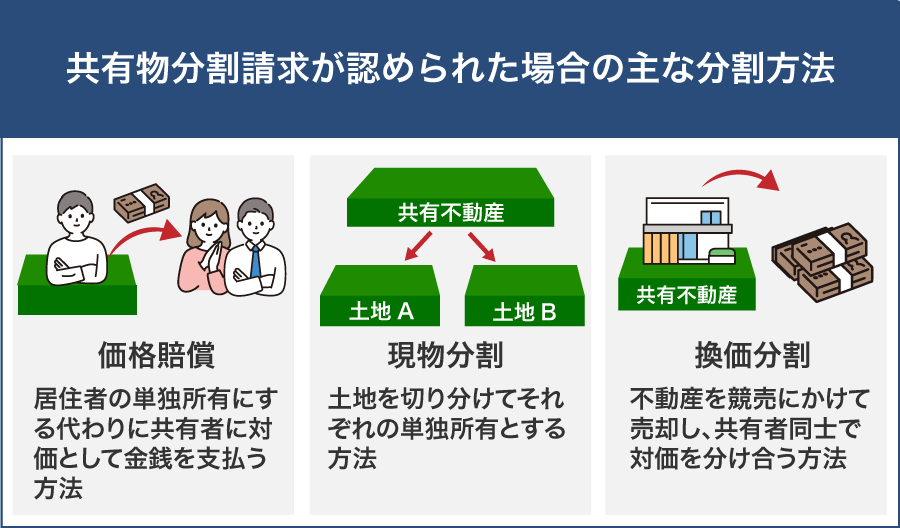

共有物分割請求訴訟とは、共有名義不動産の共有状態を解消するために裁判所へ申し立てる訴訟のことです。共有物分割請求訴訟をすれば、主に3つの方法で共有名義不動産が分割されます。

| 分割方法 | 概要 |

|---|---|

| 現物分割 | 共有している不動産を物理的に分割する方法 |

| 代償分割(価格分割) | 分割の際の差額を金銭などで補償する方法 |

| 換価分割 | 不動産を売却して持分割合に応じて現金を分割する方法 |

裁判所が不動産の分割方法を決定するため、共有状態を強制的に解消できます。「現物分割によって不動産の一部を単独所有になった」「代償分割によって自分が不動産を単独所有することになった」というケースであれば、単独かつ自由に不動産を売却できます。

また、換価分割は不動産を競売にかけ、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。そのため、換価分割がとられれば、共有名義を解消したうえで持分割合に応じた現金が得られます。

ただし、共有物分割請求訴訟をした場合、不動産の分割方法を裁判所が決定するため、必ずしも自分の望む結果になるとはいえません。「不動産を残したかったが競売にかける結果になった」というケースもあるため、あくまで共有物分割請求訴訟は最終手段として考えておくのがよいでしょう。

「共有者同士の話し合いがまとまらない」「法的な判断を仰ぎたい」といった場合は、共有物分割請求訴訟にて決着を付けるのがよいでしょう。

まとめ

共有持分は、他の共有者の同意なしで単独売却が可能です。しかし、共有持分を購入しても買主側は「不動産全体の売却やリフォームが自由にできない」「共有者と揉める可能性がある」などのリスクがあるため、一般の方が買い取ることはほぼありません。

共有持分の売却先は、他の共有者・買取業者・不動産投資家が主に挙げられます。基本的には、売却のしやすさや現金化までのスピードなどを考えて「共有持分専門の買取業者」への売却がおすすめです。

専門の買取業者なら、他の不動産会社では断られた共有持分でも適切に査定し、買取対応してくれることを期待できます。権利関係の問題や共有者同士のトラブルがある共有持分でも、専門知識や経験から正しく対処してくれるでしょう。

高値での売却や売却時のトラブル防止を求めるなら、信頼できる買取業者かを見極められるかが非常に重要です。共有持分の買取実績、買取体制、行政処分歴や口コミなどから、買取業者として信頼性が高いかどうかをチェックしてみてください。

よくある質問

共有持分を売却すると共有不動産に住んでいる共有者は退去しなければならないのでしょうか?

共有持分を売却したからといって、現在その不動産に住んでいる人が退去することにはなりません。ただし、売却後に新たな共有者を含めて、共有不動産の活用方法について協議をして、その結果によっては退去が必要になるケースもあります。

売却以外に不動産の共有状態を解消する方法はありますか?

「他の共有者に共有持分を譲渡する」「共有持分を放棄する」という方法もあります。譲渡であれば誰に持分を渡すかを選べますが、放棄の場合には譲渡先を選べません。

共有持分の売却によってほかの共有者と関係が悪化するのが怖いです。このトラブルは避けられませんか?

一般的に、専門の買取業者であれば、共有持分の買取で依頼主が不利益になる事態を避けられるように対応してもらえます。また、基本的には、ほかの共有者と依頼主の双方が納得できるように交渉をしてもらえるため、買取業者に相談することを検討してみてください。

共有持分の売却には税金がかかるのでしょうか?

共有持分の売却によって利益が出る場合、その利益に対して譲渡所得税がかかります。なお、譲渡所得税が発生した場合は確定申告が必要になるため、共有持分を売却する際には買取業者などに譲渡所得税についても相談をしておくとよいでしょう。

トラブルを回避できるような買取業者に共有持分を売却したいです。どのような業者を選べばよいでしょうか?

業者のなかには悪質な業者も潜んでいる可能性があるため、信頼できる買取業者を選ぶのが得策です。「自身の状況を踏まえた対策を提案してくれる」「相談件数が多い」「士業と連携している」などを基準として買取業者を探してみるとよいでしょう。