共有名義解消方法を徹底解説!解消方法一覧と解消しないリスクを解説

不動産を共有名義で所有している場合、「自由に運用できないから所有している意味がない」「不仲な共有者とこれ以上関わりたくない」というような理由から、共有名義の解消を希望するケースは少なくありません。

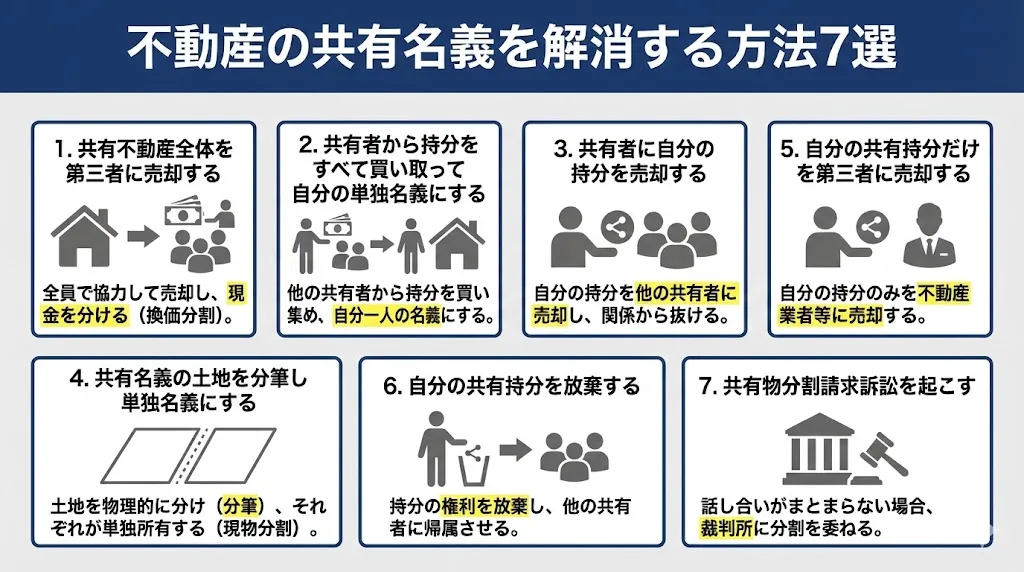

共有名義の解消方法や共有者の同意の有無、選択できるケースは以下のとおりです。

| 解消方法 | 概要 | 共有者の同意 | 選択できるケース |

|---|---|---|---|

| 共有不動産全体を第三者に売却する | 共有者全員で共有不動産全体を売却する方法。持分割合に応じて売却益は分配される。 | 共有者全員の同意が必要 | 共有者全員が共有不動産の売却に前向きな場合 |

| 共有者から持分をすべて買い取って自分の単独名義にする | 共有者の持分を買い取り自分の単独名義の不動産にする | 持分の所有者の同意が必要 | 共有者に持分を売却する意思があり、自分に共有者の持分を買い取る資金力がある場合 |

| 共有者に自分の持分を売却する | 買取に賛同している共有者に自分の共有持分を売却する方法 | 売却相手の同意が必要 | 共有者側に持分を買い取る意思があり、持分を買い取れるほどの資金力がある場合 |

| 共有の土地を分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にする (建物の場合は選択不可) |

共有名義の土地を切り分けて、それぞれを単独名義にする方法 | 共有者全員の同意が必要。また境界確定の際には隣地所有者の立会いが必要 | 共有物が土地で、不公平にならない分け方ができる十分な広さがあり接道が保てる場合 |

| 自分の持分を第三者に売却する | 自分の共有持分を買取業者などの第三者に売却する方法 | 共有者の同意は不要 | 売却額が相場より安くなることを許容できる場合 |

| 自分の持分を放棄する | 自分の持分を放棄して他の共有者に帰属させる方法 | 放棄自体には共有者の同意は不要だが、移転登記には共有者の協力が必要 | 共有者に登記を協力してもらえる場合 |

| 裁判所に「共有物分割請求訴訟」 を申立てる |

裁判所を介して共有状態を解消するための訴訟。裁判所の判断で強制的に共有不動産が分割される。 | 訴訟に共有者の同意は不要だが共有者全員を巻き込むことになる | 共有者同士の話し合いでは共有状態が解消できない場合 |

※各方法をタップ・クリックすることで詳しい解説を確認できます。

共有者全員の同意を得られるのであれば、共有不動産全体の売却や他の共有者からすべての持分を買い取ることで共有状態を解消できます。

一部の共有者が買取に賛同している状況なら、その共有者に自分の持分を買い取ってもらうのも1つの手段です。反対に、他の共有者に自分の持分を買い取ってもらうのもよいでしょう。

共有者の同意を得られない・協力してもらえないときは、自分の持分だけを第三者に売却したり、放棄したりといった方法もあります。裁判所を介して共有状態を解消する「共有物分割請求訴訟」を申立てるのも選択肢の1つです。

共有名義のまま放置することには、「不動産の管理がしづらい」「維持管理費や税金がかかり続ける」といったリスクがあります。可能であれば、すぐにでも解消したほうがよいでしょう。

この記事では、不動産の共有状態を解消する方法や、共有状態を解消しない場合に生じるリスクについて解説します。解消方法別のメリット・デメリットについても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。

目次

- 不動産の共有名義を解消する方法7選

- 共有名義を解消しないことによるリスク

- 共有名義解消にかかる費用

- 特殊な事情がある場合の共有名義解消方法

- まとめ

- 共有名義の解消に関するよくある質問

不動産の共有名義を解消する方法7選

共有名義の不動産を所有している場合、「できるだけ早く共有状態を解消したい」と考える人もいるでしょう。

ここでは、共有名義の解消方法を7つ紹介します。

以下の解消方法をタップ・クリックすることで、詳しく解説している見出しに飛べます。共有名義を解消したい場合は参考にしてみてください。

- 共有不動産全体を第三者に売却する

- 共有者から持分をすべて買い取って自分の単独名義にする

- 共有者に自分の持分を売却する

- 共有名義の土地を分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にする

- 自分の共有持分だけを第三者に売却する

- 自分の共有持分を放棄する

- 共有物分割請求訴訟を起こす

なお、共有名義を解消する場合、名義変更手続きが必要です。共有名義から単独名義に変更する方法や、持分移転登記の手続きについては下記の記事を参考にしてみてください。

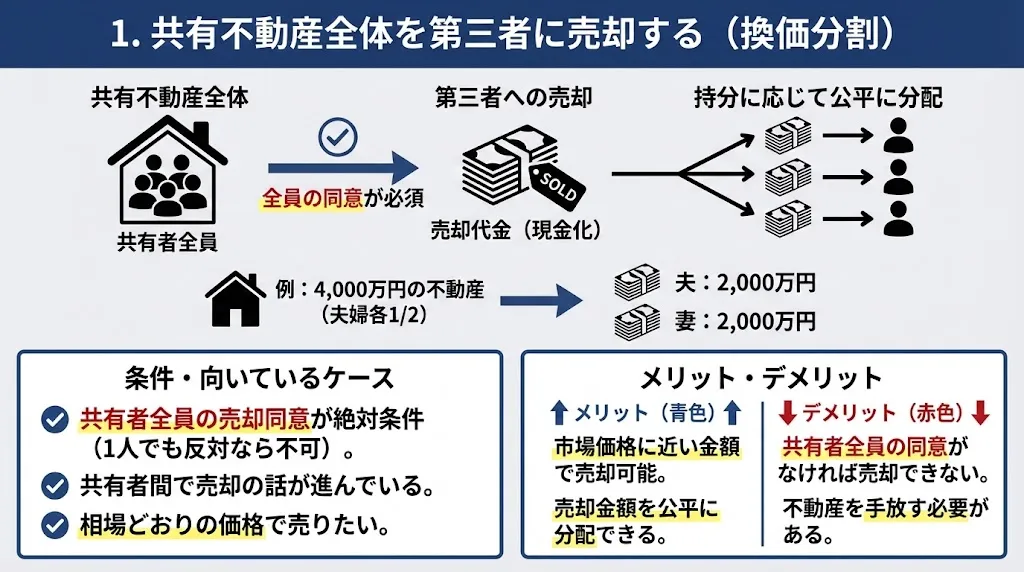

1.共有不動産全体を第三者に売却する

不動産の共有状態を解消する方法の1つは、「その不動産全体を売却すること」です。

共有不動産全体を売却する際の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | 共有者全員が売却に同意している |

|---|---|

| 向いているケース | ・共有者間で売却の話が出ている、進んでいる ・相場どおりの価格で共有不動産を売却したい |

「共有者全員の同意」は必須条件です。1人でも売却に反対していると売却できません。共有者全員が売却に同意しており、さらに上記の「向いているケース」に該当するなら、売却を検討してもよいでしょう。

なお、共有不動産を売却したときは、その売却金額を持分割合に応じて各共有者に分配します。この共有名義の解消方法を「換価分割」とよびます。

例を見てみましょう。

・持分はそれぞれ2分の1ずつ

・夫婦で話し合った結果、共有不動産全体を4,000万円で売却した

上記の条件で換価分割を行った場合、不動産の売却金額である4,000万円を夫婦の共有持分に応じて分配します。夫婦の共有持分は2分の1ずつであるため、分け前はそれぞれ2,000万円ずつです。

次項からは、共有不動産全体を売却するメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | ・市場価格に近い金額で売却できる ・売却金額を公平に分配できる |

|---|---|

| デメリット | ・共有者全員からの同意がなければ売却できない ・不動産を手放す必要がある |

なお、共有名義不動産を売却する方法の詳細については、下記の記事を参考にしてみてください。

共有不動産全体を売却するメリット

共有不動産全体を売却するメリットは以下のとおりです。

- 市場価格に近い金額で不動産を売却できる

- 売却金額を公平に分配できる

共有名義のまま一部の持分だけを売却する場合は、共有者との権利関係や自由に利用できないことなどが原因で売却金額が安くなる傾向にあります。

しかし売却するのが「不動産全体」であれば、共有名義でも市場価格に近い金額で売却できるのが一般的です。

また、不動産全体の売却金額を持分割合に応じて分配する「換価分割」なら、共有者間で不公平が生じないため「分配時にほかの共有者とのトラブルが起きづらい」というメリットもあります。

共有不動産全体を売却するデメリット

共有不動産全体を売却するデメリットは以下のとおりです。

- 共有者全員からの同意がなければ売却できない

- 不動産を手放す必要がある

民法第251条で定められているように、共有不動産全体を売却するには、共有者全員から同意を得る必要があります。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元:民法第二百五十一条|e-Gov法令検索

民法で定められている「変更」には、共有物の売却も該当します。そのため、共有者のうち誰か1人でも売却に反対する人がいれば、共有不動産全体の売却はできません。

また、当然ですが、換価分割をした場合は共有名義の不動産を手放さなければなりません。不動産を大切にしている共有者がいるときは、同意してもらえない可能性があります。

共有者の同意なしに家を売却できるかどうかについては、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

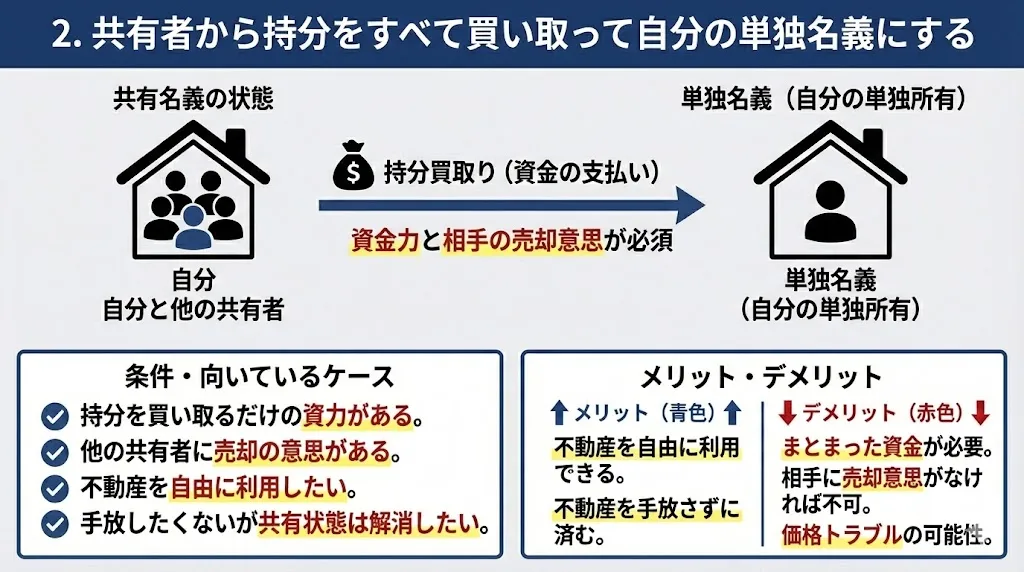

2.共有者から持分をすべて買い取って自分の単独名義にする

不動産の共有名義を解消したいなら、他の共有者から持分をすべて買い取り、不動産を自分の単独名義にする方法もあります。

持分の買い取る際の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | ・持分を買い取るだけの資力がある ・他の共有者に売却の意思がある |

|---|---|

| 向いているケース | ・不動産を自由に利用したい ・不動産を手放したくないが共有状態は解消したい |

不動産を手放す気がなく、自由に利用したいという気持ちがあるなら、他の共有者からの持分買取を検討するとよいでしょう。

ただし持分を買い取るのであれば、当然資金が必要です。また、他の共有者に売却の意思がなければ成立しません。買い取るための資金があり、他の共有者も買い取ってほしいと思っているケースに限り実行できる方法といえるでしょう。

次項からは、他の共有者から持分を買い取るメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | ・不動産を自由に利用できる ・不動産を手放さずに済む |

|---|---|

| デメリット | ・まとまった資金が必要 ・他の共有者に売却する気がなければ実行できない ・価格のことでトラブルになる可能性がある |

なお、共有持分の買取請求については下記の記事を参考にしてみてください。

共有者から持分を買い取るメリット

共有者から持分を買い取るメリットは以下のとおりです。

- 不動産を自由に利用できる

- 不動産を手放さずに済む

共有者から持分を買い取り自分の単独所有にできれば、不動産を自由に利用できるようになります。賃貸に出すのも売却するのも、自分の意思さえあれば実行可能です。ことあるごとに共有者から同意を得る必要がなくなるのは大きなメリットといえます。

また、不動産を手放さずに済む点もメリットです。資金に余裕があり、共有状態は解消したいが不動産を手放したくないという場合は検討してみてもよいでしょう。

共有者から持分を買い取るデメリット

共有者から持分を買い取るデメリットは以下のとおりです。

- まとまった資金が必要

- 他の共有者に売却する気がなければ実行できない

- 価格のことでトラブルになる可能性がある

他の共有者から持分を買い取るためには、まとまった資金が必要です。いくら持分を買い取って単独所有にしたくても、資金が用意できなければ実行できません。

また、他の共有者に売却する気がなければ買い取れない点もデメリットです。当然ですが、売却のない共有者から強引に買い取ることはできません。

そのほか、「いくらで売買するか」でもめる可能性があります。

価格については共有者同士で話し合って決めるのが基本ですが、折り合いがつかないこともあります。金額でトラブルになったときや交渉がうまくいかない場合は、こじれないうちに弁護士に相談したほうがよいでしょう。

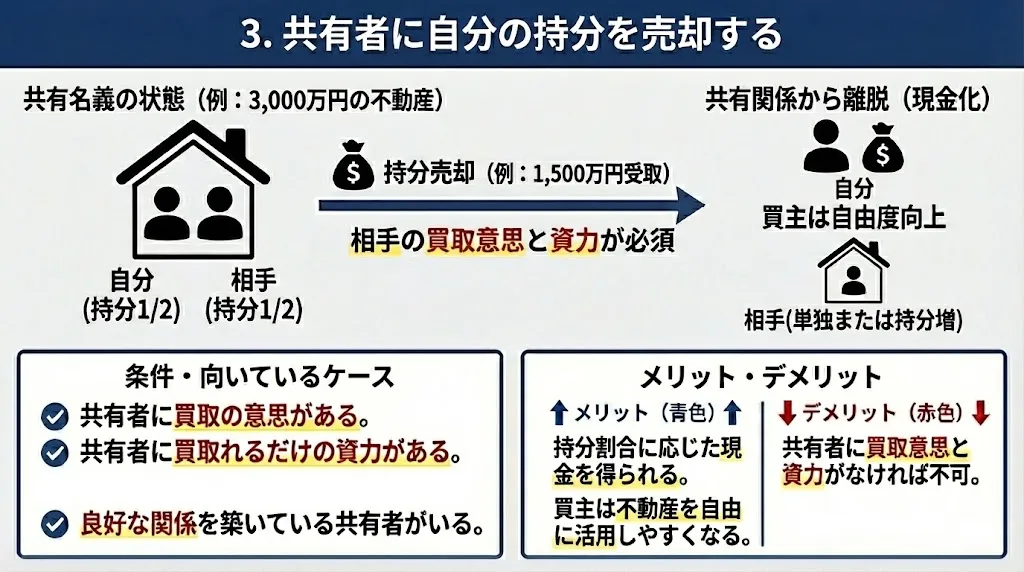

3.共有者に自分の持分を売却する

自分の持分を他の共有者に売却することで、共有関係から抜け出せます。

共有者に自分の持分を売却する際の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | ・共有者に買取の意思がある ・共有者に持分を買取れるだけの資力がある |

|---|---|

| 向いているケース | 良好な関係を築いている共有者がいる |

もちろん、共有者の中に買取の意思があり、資力がともなっている人物がいなければ成立しません。そのような共有者がおり関係も良好なら、買取を提案してみてもよいでしょう。

たとえば、下記の条件で自分の持分を共有者に買い取ってもらった場合を例に考えてみましょう。

・共有持分はそれぞれ2分の1ずつ

上記のケースでは、3,000万円の不動産を1,500万円ずつ所有していることになるため、自分の持分を共有者に売却する場合、共有者から1,500万円が支払われるのが一般的です。

次項からは、自分の持分を共有者に売却するメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | ・持分割合に応じた現金を得られる ・単独所有になれば持分の買主は不動産を自由に活用できる ・持分割合が過半数に達すれば、共有不動産の管理や使用方法などを決められる |

|---|---|

| デメリット | 共有者に買い取る意思と資力が必要 |

なお、共有持分の売却方法については、下記の記事を参考にしてみてください。

自分の持分を共有者に売却するメリット

自分の持分を共有者に売却するメリットは以下のとおりです。

- 持分割合に応じた現金を得られる

- 単独所有になれば不動産を自由に活用できる

- 持分割合が過半数に達すれば、共有不動産の管理や使用方法などを決められる

自分の持分を買い取ってもらうことで、持分割合に応じた現金を手にできるメリットがあります。

あとの2つは、買い取ってもらった側ではなく「持分を買い取った共有者が得られるメリット」です。

持分を買取ったことで単独所有になると、通常の不動産と同じように扱えます。不動産を自由に活用できるため、不動産を売却したり、賃貸に出したりといった行為も単独で行えます。

また、民法252条で定められているように、共有物を「管理」する場合、共有者の持分割合の過半数が必要です。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

引用元:民法第二百五十二条|e-Gov法令検索

「管理」とは、賃貸借や不動産の小規模な増改築などを指します。共有持分を買取ることによって持分割合が過半数に達すれば、その共有者は使用方法の決定や賃貸借契約の締結・解除などが自由にできるようになります。

自分の持分を共有者に売却するデメリット

自分の持分を共有者に売却するデメリットは、共有者に買い取る意思と資力が必要である点です。

当然ですが、共有持分を買い取ってもらうには、共有者に「購入したい」という意思がなければなりません。共有者との関係がよくない場合、交渉が難しいケースも考えられます。

また、共有持分を買い取るには、相応の資力が必要です。共有者に代償金の支払い能力がなければ実行できない方法といえます。

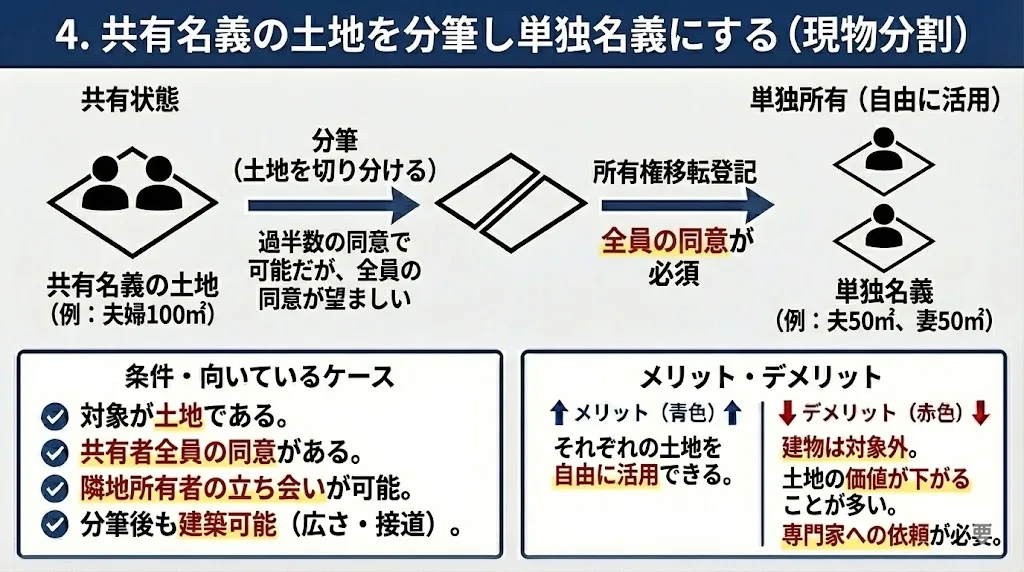

4.共有名義の土地を分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にする

共有不動産が土地なら、分筆した後に所有権移転登記を行い各共有者の単独名義にする方法もあります。

こちらの方法の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | ・共有不動産が土地 ・共有者の全員が同意している ・境界確定の際に隣地所有者が立ち会える |

|---|---|

| 向いているケース | ・共有者間で解消方法が決まらない ・分筆後も建物を建てられるだけの広さがある ・分筆後も接道義務が果たせる |

「分筆」とは、1つの土地を複数に切り分けて登記する手続きのことです。この解消方法を「現物分割」とよびます。

たとえば、以下の条件で現物分割を行った場合を例に考えてみましょう。

・共有持分はそれぞれ2分の1ずつ

上記のケースであれば、共有している土地を50㎡の土地2つに切り分けられます。

そして、切り分けた土地をそれぞれの共有者が単独所有するためには「所有権移転登記」が必要です。

先述の「分筆」は2023年4月1日の民法改正により、持分の過半数を持つ共有者の同意があれば可能になりましたが、「所有権移転登記」は共有者全員の同意が必要です。

つまり、分筆だけが先行して進んだとしても、共有状態が解消されるわけではありません。

確かに、分筆は共有者の過半数の同意があれば進められますが、勝手に進めてしまうと、所有権移転登記の同意を得る際に他の共有者と揉める可能性があります。

そのため、この方法で共有状態を円滑に解消するためには、まず分筆の段階で共有者全員でよく話し合って進めるのが一般的です。

次項からは、土地を分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にするメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | 共有者それぞれが自分の土地を自由に活用できる |

|---|---|

| デメリット | ・建物は対象にならない ・土地の価値が下がるのが一般的 ・分筆登記の手続きを専門家に依頼する必要がある |

共有名義の土地を分筆する際の流れや費用については以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にするメリット

土地を分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にするメリットは、「共有者それぞれが自分の土地を自由に活用できるようになること」です。

たとえば、その土地に住居や物置などの建物を建築したり、土地を第三者に売却して現金化したりすることも可能です。また、土地を駐車場や貸地などの収益物件として活用すれば、定期的な収入を期待できます。

分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にするデメリット

土地を分筆した後に所有権移転登記を行い単独名義にするデメリットは以下のとおりです。

- 建物は対象にならない

- 土地の価値が下がるのが一般的

- 分筆登記の手続きを専門家に依頼する必要がある

そもそも、分筆できるのは土地だけです。分筆は土地を物理的に分ける手続きであり、建物は対象になりません。

また、分筆は1つの土地を複数の土地に分けるものです。もともとの土地よりも面積が小さくなるため、分筆後は土地の価格が下がるのが一般的です。

そのほか、分筆登記の手続きを登記の専門家である「土地家屋調査士」に依頼する必要があり、そのための費用がかかるというデメリットもあります。

土地家屋調査士に依頼すると以下のような作業が発生し、分筆予定地や隣地の状態にもよりますが、50万円から100万円程度の費用がかかります。

- 現地調査

- 測量

- 土地の境界確認・確定

- 境界標の設置

- 土地分筆登記の申請

なお、分筆登記は専門性の高い作業になるため、自分で行うのは困難です。分筆=土地家屋調査士への依頼が必要であると覚えておきましょう。

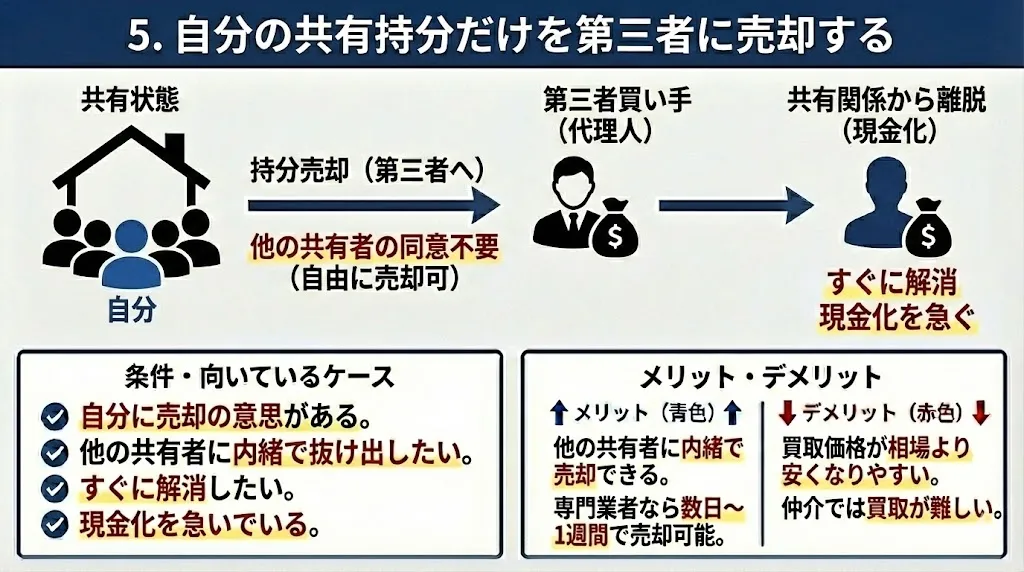

5.自分の共有持分だけを第三者に売却する

自分の共有持分だけを第三者に売却すると、不動産自体は共有名義のままですが自分は共有関係から抜け出せます。

自分の持分だけを第三者に売却する際の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | 自分に売却の意思がある |

|---|---|

| 向いているケース | ・他の共有者に内緒で共有関係から抜け出したい ・すぐにでも共有状態を解消したい ・現金化を急いでいる |

前述したように、共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。しかし自分の共有持分だけであれば、共有者からの同意がなくても自由に売却できます。

たとえば夫婦で購入した不動産でも、共有持分のみであれば配偶者に相談なく売却が可能です。また、相続によって共有名義になった場合、ほかの共有者から反対されていても、共有持分だけなら自由に売却できます。

次項からは、自分の持分を共有者に売却するメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | ・他の共有者に内緒で売却できる ・専門の買取業者であれば数日〜1週間程度で売却できる |

|---|---|

| デメリット | ・買取価格が相場よりも安くなりやすい ・仲介では買取が難しい |

共有持分を第三者に売却する方法の詳細については、下記の記事を参考にしてみてください。

自分の持分だけを売却するメリット

自分の持分だけを第三者に売却するメリットは以下のとおりです。

- 他の共有者に内緒で売却できる

- 専門の買取業者であれば数日〜1週間程度で売却できる

他の共有者と話し合ったり同意を得たりしなくても、自分の持分のみであれば売却が可能です。共有持分を買い取ってもらったあとは、買い取った業者が他の共有者と交渉を行うため、売却後は他の共有者との関わりを避けられます。

また、共有持分専門の買取業者であれば、スピーディに売却できるのもメリットです。業者によって期間は異なりますが、数日〜1か月程度で売却できるのが一般的です。

仲介と買取のどちらがおすすめかは、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

自分の持分だけを売却するデメリット

自分の持分を第三者に売却するデメリットは以下のとおりです。

- 買取価格が相場よりも安くなりやすい

- 仲介では買取が難しい

共有持分のみの売却には、買取価格が相場よりも安くなりやすいデメリットがあります。買取業者と他の共有者との買取交渉が長引く傾向にあり人件費がかかりやすく、すべての共有持分を買い取ったあとにリフォームを行うケースが多いためです。

また、共有持分のみを購入しようとする人は少なく、一般的な不動産会社で買い取りを断られる場合があることも、共有持分のみを売却する場合のデメリットといえます。

実際の買取事例や査定ポイントについては以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

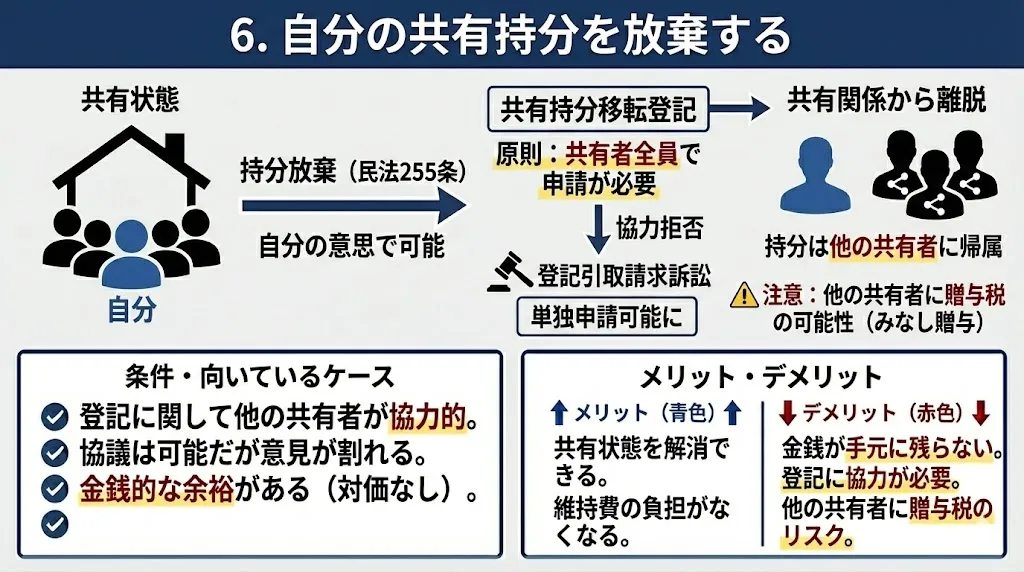

6.自分の共有持分を放棄する

共有名義を解消するには、自分の共有持分を放棄する方法もあります。

持分の放棄は民法で認められている行為です。共有者の誰かが持分を放棄した場合、その持分は共有割合に応じて他の共有者に帰属します。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

引用元:民法第二百五十五条|e-Gov法令検索

持分を放棄する際の注意点は、自分の意思があればできる一方で、登記を行うには他の共有者の協力が必要になる点です。持分を放棄するために行う「共有持分移転登記」は、共有者全員で申請しなければならないためです。

他の共有者に登記を拒否された場合は、「登記引取請求訴訟」を検討する必要があるでしょう。登記引取請求訴訟を裁判所に申立て、請求が認められると、持分を放棄したい人が単独で登記を申請できるようになります。

自分の持分を放棄する際の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | 登記に関して他の共有者が協力的 |

|---|---|

| 向いているケース | ・他の共有者と協議はできるものの処分方法で意見が割れる ・金銭的な余裕がある |

次項からは、自分の持分を放棄するメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | ・共有状態を解消できる ・共有不動産の維持費を負担する必要がなくなる |

|---|---|

| デメリット | ・不動産や持分に応じた金額が手元に残らない ・他の共有者の協力が必要になる ・「みなし贈与」と判断され、共有者に贈与税が課税される |

共有持分の放棄の詳細については下記の記事を参考にしてみてください。

共有持分を放棄するメリット

共有持分を放棄するメリットは以下のとおりです。

- 共有状態を解消できる

- 共有不動産の維持費を負担する必要がなくなる

共有持分を放棄すれば、共有状態から抜け出せます。また、共有不動産を所有する場合、共有者全員が不動産を維持・管理するための費用を負担しなければなりませんが、その支払い負担から解放されることもメリットの1つです。

共有持分を放棄するデメリット

共有持分を放棄するデメリットは以下のとおりです。

- 不動産や持分に応じた金額が手元に残らない

- 他の共有者の協力が必要になる

- 「みなし贈与」と判断され、持分が帰属される共有者に贈与税が課税される

持分を放棄すると、自分の手元には不動産も金銭も残りません。「共有持分を換金したい」「共有不動産を資産運用に活かしたい」という場合は、他の共有者の持分を買い取る方法や逆に他の共有者に持分を買い取ってもらう方法などを検討したほうがよいでしょう。

また、「持分移転登記」が必要になる点もネックです。他の共有者の協力が必要であるため、共有者同士の関係がよくなければ手続きを行うことすら難しいでしょう。

さらに、共有持分の放棄は「みなし贈与」に該当しうる行為です。持分を取得する共有者に対して贈与税が課税される可能性がある点もデメリットの1つです。

当事者の間に贈与の意識がなくても、贈与を行ったのと同じ利益が生じた場合に、贈与を行ったものとみなすこと。「年間110万円」の基礎控除が設けられており、持分の評価額がその金額を超えるときに課税される。

贈与税は、放棄された持分割合に応じて他の共有者に課せられます。たとえば、不動産を3名で33%ずつの持分で共有しており、そのうち1人が共有持分を放棄した場合、共有持分の33%の評価額に対して贈与税がかかります。

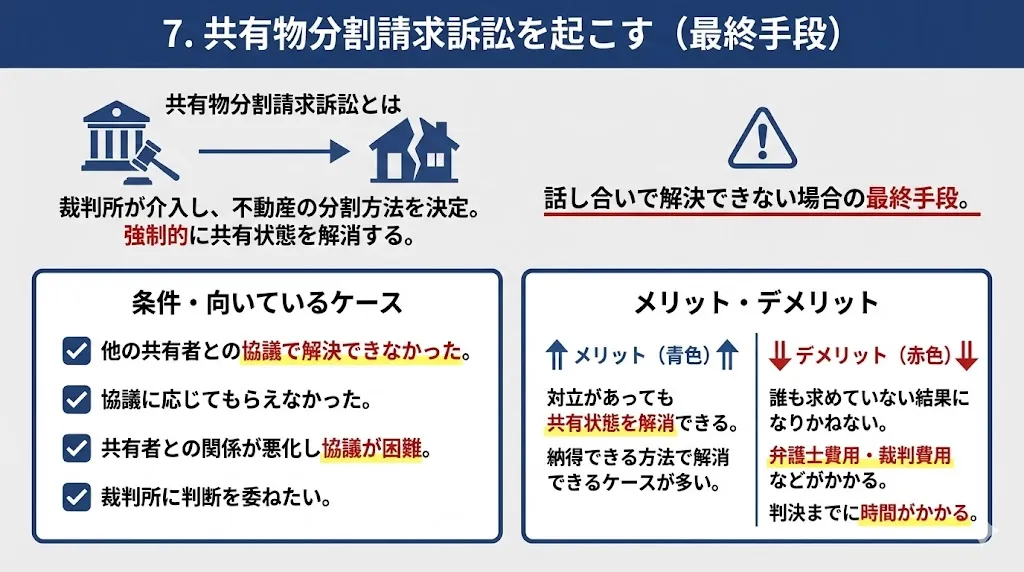

7.共有物分割請求訴訟を起こす

「共有物分割請求訴訟」を起こすことも、共有名義を解消する方法の1つです。

裁判所を介して共有状態を解消するための訴訟のこと。裁判所の判断で不動産の分割方法が決定されるため、強制的に共有名義を解消できる。

共有物分割請求訴訟を起こす際の条件、向いているケースは以下のとおりです。

| 条件 | 他の共有者との協議で解決できなかった、 または協議に応じてもらえなかった経緯がある |

|---|---|

| 向いているケース | ・共有者との関係が悪化し協議が難しい ・裁判所に判断してもらいたい |

話し合いで解決できなくても、共有物分割請求訴訟を起こせば共有名義を解消できます。

ただし、共有名義の解消を実現するための最終手段ともいえる方法であるため、他の方法でも解消ができない場合のみ共有物分割請求訴訟を検討するようにしましょう。

次項からは、共有物分割請求訴訟を起こすメリット・デメリットについて解説します。

| メリット | ・共有者間で意見の相違や対立がある場合でも共有状態を解消できる ・納得できる方法で共有名義を解消できるケースが多い |

|---|---|

| デメリット | ・誰も求めていない結果になりかねない ・弁護士費用や訴訟費用、不動産鑑定費用などの費用がかかる ・裁判所の判決が出るまでに時間がかかる |

共有物分割請求訴訟の費用や手順については、以下の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

共有物分割請求訴訟のメリット

共有物分割請求訴訟を起こすメリットは以下のとおりです。

- 共有者間で意見の相違や対立がある場合でも共有状態を解消できる

- 納得できる方法で共有名義を解消できるケースが多い

共有物分割請求訴訟を起こすメリットは、裁判所が強制的に共有状態の解消方法を決めてくれる点にあります。他の共有者と意見の相違や対立があったり関係が悪化したりしていても、共有状態を解消できます。

また、不動産鑑定士による適正な鑑定額に基づいて裁判所が判断を下すため、納得できる結果になることが多いのもメリットです。

たとえば、共有状態にある不動産の所有者を1人にまとめる場合、共有持分の査定額が適切かどうかを判断するのは難しいでしょう。共有物分割請求訴訟では、裁判所が選任した国家資格者「不動産鑑定士」が鑑定を行うため、共有者間での公平さが保たれやすくなります。

共有物分割請求訴訟のデメリット

共有物分割請求訴訟を起こすデメリットは以下のとおりです。

- 誰も求めていない結果になりかねない

- 弁護士費用や訴訟費用、不動産鑑定費用などの費用がかかる

- 裁判所の判決が出るまでに時間がかかる

共有物分割請求訴訟を起こしても、自分の思い通りの結果になるとは限りません。

裁判所は中立の立場から、「共有名義の最適な解消方法」を決定するためです。裁判所の判断次第では、不動産が競売に出され安値で売却されてしまうケースも少なくありません。

また、弁護士費用や訴訟費用、不動産鑑定費用などの費用が発生するのもデメリットです。

共有物分割請求訴訟を個人で進めることは難しいため、弁護士に依頼するのが一般的です。この場合、弁護士費用だけでも30万円〜100万円程度の費用がかかります。

そのほか、不動産鑑定士への鑑定料が必要です。不動産の性質によって金額は変動するものの、20万円〜30万円程度になるケースが多いです。

さらに、裁判所の判決が出るまでに時間がかかる点も、共有物分割請求訴訟を起こすデメリットといえます。訴訟を提起してから判決が出るまでは短くても半年程度、場合によっては数年かかります。

時間がかかればかかるほど精神的な負担が増すことを理解したうえで、訴訟を起こすかどうかを検討してみてください。

共有名義を解消しないことによるリスク

共有名義を解消する場合、どのような方法であっても何かしらの手続きは必要です。また、登記や訴訟が必要になれば費用もかかるため、ケースによっては「共有名義のままにしておこう」と考えるかもしれません。

しかし共有名義のまま放置をすることには、さまざまなリスクがあります。

- 共有不動産を自由に活用できない

- 維持費や税金を負担し続ける必要がある

- 親族以外が共有者になる可能性がある

- 相続によって権利関係が複雑になっていく

- 共有者が認知症・行方不明になるおそれがある

このようなリスクがあるため、可能であれば共有状態を解消しておくべきでしょう。ここでは、共有名義を解消しないことによるリスクについて解説します。

共有不動産を自由に活用できない

共有状態にある限り、不動産を自由に活用できません。

ここでは、共有状態にある場合にできない行為を解説します。

- 売却が必要な場合でも自由に売却できない

- 持分割合の過半数の賛成がなければ自由に貸し出せない

- 「変更」に該当する規模のリフォームができない

売却が必要な場合でも自由に売却できない

不動産が共有状態にあると、売却が必要な場合でも自由に売却できません。前述したとおり、共有者全員の同意がなければ共有不動産全体を売却できないためです。

なお、建物の価値は築年数に応じて変動します。物件が古ければ古いほど価値が落ちしてしまい、売却金額もその分安くなるのが一般的です。

そのため、共有名義のまま放置することは、「共有不動産の価値を下げてしまう行為」ともいえるでしょう。

特別な事情によって売却をしないケースは除きますが、共有不動産の売却を視野に入れているなら、可能な限り早めに共有名義を解消するための手続きを行うことをおすすめします。

なお、共有名義不動産を売却できない場合の対処法については、下記の記事を参考にしてみてください。

持分割合の過半数の賛成がなければ自由に貸し出せない

持分割合の過半数の賛成がなければ、自由に貸し出しできません。

民法第252条で定められているとおり、共有物の管理行為には「持分割合の過半数」の同意が必要であり、共有不動産の賃貸は「管理行為」に該当するためです。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

引用元:民法第二百五十二条|e-Gov法令検索

たとえば、不動産を3人で共有しており、それぞれ1/3ずつの持分を所有しているとします。このケースで共有不動産を賃し出すには「持分割合が2/3以上必要」であるため、少なくとも2人以上が賛成しなければなりません。

さらに、賃貸借期間が長期に及ぶ場合は共有者全員の同意が必要です。具体的には、土地は5年超、建物は3年超の賃貸借では全員の同意がなければ契約できません。

したがって、共有不動産を賃貸に出すハードルは一段と高くなり、活用できず「もったいない」状態に陥るリスクがいっそう高まります。

「変更」に該当する規模のリフォームができない

「変更」行為に該当する規模のリフォームも、不動産が共有状態にあるうちは自由に行えません。民法第251条で定められているとおり、共有物に「変更」を加える場合は共有者全員の同意が必要であるためです。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元:民法第二百五十一条|e-Gov法令検索

リフォームが軽微なものであり、単に「不動産の価値を維持する」ためのものであれば変更にあたらない場合もあります。

しかし、リフォーム=現在の状態よりもよくするために行うものであると考えられるため、変更にあたらなくても「管理行為」には該当し、どちらにしても他の共有者の同意が必要です。

共有者が同意していなければ、いくら「資産価値を高めるためにリフォームをしたい」と思っても実行できません。共有状態のまま放置していると、共有不動産を自由にリフォームできない可能性があることを念頭に置いておきましょう。

維持費や税金を負担し続ける必要がある

共有名義の不動産にかかる税金や維持費は、すべての共有者や共有持分の割合に応じて納税しなければなりません。

地方税法第10条では、以下のように定められています。

(連帯納税義務)

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

引用元:地方税法第十条|e-Gov法令検索

つまり、その建物に居住していなくても、「不動産を共有している限り税金や維持費がかかり続ける」ということです。

たとえば、不動産を所有していると毎年固定資産税が発生します。固定資産税の納税通知書は共有不動産の代表者1人に送られ、いったんはその人が一括で納税しますが、代表者は他の共有者に対して持分割合に応じた金額を請求できます。

なお、共有名義における固定資産税の負担方法や払わない場合にどうなるのかは、下記の記事を参考にしてみてください。

親族以外が共有者になる可能性がある

親族以外が共有者になるケースがあることを、念頭に置いておいたほうがよいでしょう。

「不動産の共有名義を解消する方法7選」でも解説したとおり、共有持分のみの売却は他の共有者の同意がなくても単独で行えます。そのため、他の共有者が共有持分を売却し、結果的にまったく面識のない第三者が新たに共有者として加わることも考えられます。

当然ですが、見ず知らずの人と連絡をとるのは決して簡単なことではありません。新たな共有者が善良な人物であるとも限りません。中には税金や維持費を払わなかったり、同意を得るための交渉でさえできなかったりといったこともあるでしょう。

また、共有不動産に共有者が居住している場合、他の共有者は居住している共有者に対し、持分に応じた家賃を請求する権利があります。注意が必要なのは、自身が共有不動産に居住しているケースです。新たに加わった共有者から家賃を請求される可能性があるためです。

共有者の誰かが死亡した場合、所有していた持分は原則その配偶者や子ども、孫といった相続人に引き継がれます。

元の共有者同士が顔見知りでも、その相続人まで面識があるとは限りません。中には、「相続したものの、他の共有者の中に知っている人が1人もいない」といった状況に陥るケースも少なくありません。

面識のない人同士が共有者になる際の問題は、不動産を活用したくても、共有者の同意が得られず持て余してしまう可能性がある点です。

「同意を得たいのに連絡先がわからない」「面識のない人に対して交渉するのが難しい」といったケースも考えられます。子どもや孫にとって負の遺産となり得るため、可能であれば共有状態を解消しておくべきでしょう。

相続によって権利関係が複雑になっていく

相続によって、権利関係が複雑になっていくおそれがあります。共有者それぞれに複数の相続人がいると、共有者がどんどん増えていくためです。

たとえば、元の共有者が2人でも、それぞれの相続人が5人いれば、相続発生後の共有者は10人です。元の共有者が多ければ、さらに大人数になる可能性もあります。

現在は共有者間の関係が良好でも、その相続人たちがうまくやっていけるとは限りません。同意を得るどころか、連絡しても無視されるケースや、そもそも連絡先がわからないパターンも出てくるでしょう。

通常の不動産でも、相続トラブルはよくある問題です。共有不動産となればなおさらです。次第に対応しきれなくなり、結果的に持て余してしまう可能性があります。

なお、共有名義不動産の相続トラブルについては、下記の記事を参考にしてみてください。

共有者が認知症・行方不明になるおそれがある

共有状態を放置しているうちに、共有者が認知症を患ったり、行方不明になったりするリスクもあります。

認知症や行方不明の共有者がいても、しかるべき手続きを行えば共有不動産の管理行為や変更行為を行えます。しかし、手続きには手間や時間がかかる場合があるため、共有者本人に直接同意を得られるときほどスムーズにはいかないでしょう。

なお、共有者が認知症になったときは「他の共有者が認知症になった場合は『成年後見制度』を活用する」、行方不明のケースは「他の共有者が行方不明の場合は複数の対処法がある」でそれぞれ解説しています。ぜひ参考にしてください。

共有名義解消にかかる費用

共有名義を解消するには、以下のような費用がかかります。

| 不動産の売却 | ・印紙税 ・譲渡所得税 ・登録免許税 ・司法書士報酬 ・仲介手数料(不動産会社を通して売却する場合) ・土地家屋調査士への報酬 ・不動産取得税 |

|---|---|

| 土地の分筆 | ・登録免許税 ・土地家屋調査士への報酬 ・司法書士への報酬 |

| 共有持分の放棄 | ・登録免許税 ・司法書士への報酬 |

| 共有物分割請求訴訟 | ・弁護士費用 ・不動産鑑定費用 ・裁判費用 |

それぞれ解説します。

不動産の売却にかかる費用

不動産の売却には以下の費用がかかります。

| 印紙税 | 売買契約書に対して課税される。 【課税額】 売却金額による ※売却金額別の税額は下表のとおり |

|---|---|

| 譲渡所得税 | 不動産の売却で利益が出たときに売主が課税される。 【譲渡所得税の計算方法】 譲渡所得税=課税譲渡所得×税率 【課税譲渡所得の計算方法】 ・譲渡所得=売却金額ー取得費(購入費ー減価償却費)ー譲渡費用 ・課税譲渡所得=譲渡所得×持分割合ー特別控除 ※この時点で0もしくはマイナスになった場合は譲渡所得税は非課税になる 【税率】 ・不動産の所有期間が5年超:20.315% ・不動産の所有期間が5年以下:39.63% |

| 登録免許税 | 登記申請の際に課税される。 【抵当権抹消登記】※売主が支払うのが一般的 不動産1棟・1筆につき1,000円 【持分移転登記】※買主が支払うのが一般的 ・土地:固定資産税評価額×1.5% ※令和8年3月31日まで ・建物:固定資産税評価額×0.3% ※令和6年3月31日までの売買 |

| 司法書士報酬 | 登記申請を依頼した場合にかかる。 【抵当権抹消登記】※売主が支払うのが一般的 1件あたり1〜2万円程度 【持分移転登記】※買主が支払うのが一般的 持分1人分につき3〜5万円程度 |

| 仲介手数料 | 不動産会社を通して売却する場合に売主・買主両方に対してかかる。 【手数料額】 売却金額による ※手数料額の上限は下表のとおり |

| 土地家屋調査士への報酬 | 測量・境界確定を依頼した場合にかかる。 【費用相場】 ・現況測量:10〜20万円程度 ・境界立会:10〜30万円程度 ・境界確定:40〜50万円程度 ・分筆登記:5〜10万円程度 ※土地・隣地の状況によって異なる |

| 不動産取得税 | 不動産を購入した際に買主が課税される。 【計算方法】 固定資産税評価額×3% ※土地・家屋の場合 |

印紙税の税額は以下のように定められています。

▼印紙税額

| 共有不動産(持分)の売却金額 | 税額 |

|---|---|

| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |

参照:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

仲介手数料には上限があります。売却金額別の上限額は以下のとおりです。

▼仲介手数料

| 共有不動産(持分)の売却金額 | 手数料額の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売却金額×5%+消費税 |

| 200万円超400万円以下 | 売却金額×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超 | 売却金額×3%+6万円+消費税 |

このように、不動産の売却にはさまざまな費用がかかります。実際にどの程度かかるかはケースによって異なるため、事前に各方面に確認しておくことをおすすめします。

土地の分筆にかかる費用

土地の分筆には以下の費用がかかります。

| 登録免許税 | 分筆登記申請時に課税される。 【課税額】 分筆後の土地1筆につき1,000円 |

|---|---|

| 土地家屋調査士への報酬 | 分筆登記申請を依頼した場合にかかる。 【費用相場】 ・分筆登記:5〜10万円程度 ※境界未確定の場合は以下の費用もかかる ・現況測量:10〜20万円程度 ・境界立会:10〜30万円程度 ・境界確定:40〜50万円程度 ※土地・隣地の状況によって異なる |

| 司法書士への報酬 | 持分移転登記申請を依頼した場合にかかる。 【費用相場】 持分1人分につき3〜5万円程度 |

実際にどの程度かかるかは、隣地を含め土地の状態が大きく影響します。土地が広大・形状が特殊・隣地が多い場合は高額になりやすいため、測量の費用や登記費用について土地家屋調査士に確認しておいたほうがよいでしょう。

共有持分の放棄にかかる費用

共有持分の放棄には以下の費用がかかります。

| 登録免許税 | 持分放棄の登記申請時に課税される。 【計算方法】 共有持分の固定資産税評価額×2% |

|---|---|

| 司法書士への報酬 | 持分放棄の登記申請を依頼した場合にかかる。 【費用相場】 3〜7万円程度 |

共有持分を放棄する際の登録免許税は、全体ではなく「放棄する持分」のみを支払います。

例を見てみましょう。

・所有している持分割合:3分の1

上記のケースなら、以下のように計算します。

共有物分割請求訴訟にかかる費用

共有物分割請求訴訟には以下の費用がかかります。

| 弁護士費用 | 60万円~数百万程度 |

|---|---|

| 不動産鑑定費用 | 20〜30万円程度 ※一般的な住宅の場合 |

| 裁判費用 | 【費用相場】 3〜5万円程度+郵便切手代 ※郵便切手代は相手方の人数が1人であれば6,000〜8,000円程度(2人目以降は1人につき+2,000円) 【計算方法】 ・土地:固定資産税評価額×1/6×持分割合 ・建物:固定資産税評価額×1/3×持分割合 |

「不動産鑑定費用」は、不動産鑑定士に不動産の正確な価値を査定してもらうための費用です。不動産鑑定が必要かどうかはケースによって異なり、鑑定が不要であれば鑑定費用はかかりません。

特殊な事情がある場合の共有名義解消方法

下記のような特殊なケースは、これまでに紹介した解消方法を活用できない可能性があります。

| 特殊な事情 | 共有名義解消方法 |

|---|---|

| 共有者同士が離婚した | 「財産分与」で共有不動産を分割する |

| 他の共有者が認知症になった | 「成年後見制度」を活用する |

| 他の共有者が行方不明になった | 「所在等不明共有者の持分取得制度」または 「所有等不明共有者の持分譲渡制度」を使う |

| 複数人で不動産を相続する | 「遺産分割協議」で共有になるのを防ぐ |

| 第三者と共有関係になった | 共有持分専門業者に相談する |

ここでは、共有名義解消方法をケース別に解説します。上記に該当する場合は、ここで解説する方法を参考にしてみてください。

共有者同士で離婚した場合は「財産分与」で共有不動産を分割する

不動産の共有者同士が離婚した場合、「財産分与」を行い夫婦間で共有不動産を分割します。

婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を、離婚時に分配すること。民法第768条で定められているとおり、離婚の当事者は相手に対して財産分与を請求する権利が認められている。

(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

引用元:民法第七百六十八条|e-Gov法令検索

婚姻中に築いた財産はすべて財産分与の対象です。たとえば、夫婦が資金を出し合って購入したマイホームも該当します。

財産分与では「ほぼ1:1になるように分配する」のが一般的です。そのため、配偶者の片方が専業主婦(主夫)でも共働きでも、基本的には2分の1ずつ分け合います。

とはいえ、あくまで一般的な考え方であり、どのように分けるかは夫婦間で自由に決められます。「離婚後は自分が共有不動産に住みたい」「慰謝料や養育費などの支払いも必要」といった事情があるときのように、1:1で分配するのが難しいケースもあるでしょう。

なお、財産分与の方法には以下の3種類があります。このうち、もっとも夫婦で公平に分配できる方法を選択するのが得策です。

| 現物分割 | 共有財産の価値を2分の1で折半する |

|---|---|

| 代償分割 | 均等に分割できない場合に「代償金」を支払う |

| 換価分割 | 不動産全体を売却して得たお金を均等に折半する |

ここからは、財産分与の方法別にそれぞれ詳しく解説します。

「現物分割」で共有財産の価値を2分の1に折半する

前述したように、財産分与では「ほぼ1:1になるように分配する」のが一般的です。この考え方どおりに財産分与を行う場合、共有財産の価値を2分の1に折半する「現物分割」の方法をとります。

現物分割では、共有不動産を含めたすべての共有財産を均等に分けます。たとえば以下のケースを例に考えてみましょう。

・資産価値2,000万円の共有不動産

・1,500万円の預貯金

・500万円の自動車

上記のケースで現物分割をするには、夫妻それぞれの取り分が2,000万円ずつになるよう分配しなければなりません。具体的には、以下のパターンが考えられます。

- 片方が2,000万円の共有不動産を取得する

- もう片方が1,500万円の預貯金と500万円の自動車を取得する

「代償分割」で代償金で均等に分割できない分を清算する

財産分与では、共有財産を均等に分けられないケースも少なくありません。その場合は不足分を「代償金」として相手に支払い、均等に分割できない分を清算する「代償分割」の方法をとります。

たとえば、以下のケースを例に考えてみましょう。

・資産価値2,000万円の共有不動産

・1,500万円の預貯金

【共有財産の分配方法】

・離婚後は妻が単独で共有不動産を所有する

・預貯金はすべて夫が取得する

妻が単独で共有不動産を所有する場合、それぞれの取り分に500万円の差額が生じます。このままでは不公平が生じるため、妻が夫に代償金として250万円を支払います。

夫:1,500万円+250万円=1,750万円

代償金を支払うことで、それぞれの取り分が均等になります。

「換価分割」で不動産全体の売却金額を均等に折半する

財産分与には、共有不動産全体を売却し、その売却金を均等に折半する「換価分割」という方法もあります。不動産のように物理的に分配するのが難しい共有財産でも、換価分割であれば均等に分配できます。

たとえば、市場価格2,000万円の共有不動産全体を換価分割するケースを例に考えてみましょう。

・夫の取り分:1,000万円

・妻の取り分:1,000万円

このように、そのままでは分配できないものでも、換価分割を行うことで公平な財産分与が可能です。

なお、以下の記事では、離婚時に共有不動産の住宅ローンが残っている場合の対処法について解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

他の共有者が認知症になった場合は「成年後見制度」を活用する

共有名義の不動産を所有している場合、他の共有者が認知症を患うケースもあるでしょう。

認知症を患っている人は、不動産の売買契約や賃貸契約などの法律行為が行えません。共有不動産全体を売却するための同意を得るのも難しくなるため、共有状態が解消できなくなる可能性もあります。

そのようなときは、「成年後見制度」を活用することで共有状態を解消できます。

認知症や精神疾患などのさまざまな理由から判断能力が低下した人を、支援したり保護したりするための制度。

成年後見制度で選任された成年後見人は、認知症を患っている人の代わりに法律行為を行えるため、共有者は成年後見人から同意を得れば共有関係を解消できる。

成年後見制度には以下の2種類があり、認知症を患っている人に「判断能力があるかどうか」によって利用できる制度が変わります。

| 本人に判断能力がある | 任意後見制度 |

|---|---|

| 本人に判断能力の低下が見られる | 法定後見制度 |

本人に判断能力がある場合は「任意後見制度」

本人に判断能力があるなら「任意後見制度」が利用できます。

判断能力があるうちに、本人自ら財産の保護・管理をしてくれる「任意後見人」を決めておく制度のこと。「将来認知症になるおそれがある」「認知症を患っているが、現段階では本人に判断能力がある」という場合に利用できる。

任意後見制度を利用する場合は、以下の手順で手続きします。

- 「本人」と「任意後見人を引き受けた人」が成年後見制度の利用に同意する

- 任意後見契約書の内容を確認し、公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成する

- 作成された公正証書に署名して任意後見契約を成立させる

- 公証人が任意後見登記を法務局に申請し「任意後見受任者」が登記される

- 本人の判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」を行う

- 家庭裁判所から適性と判断されれば「任意後見監督人」が選任され決定通知が行われる

- 任意後見人が正式に選任され、契約書の内容に従って後見人が仕事を始める

簡単にまとめれば、まずは認知症を患った人と任意後見人を引き受けた人で公正証書を作成し、「任意後見契約」という契約を結びます。

そして、実際に本人の判断能力が低下し後見人が必要になったら、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、任意後見人に選ばれた人が法律行為の代行を行う流れです。

なお、「任意後見契約公正証書の作成」や「任意後見監督人選任の申立て」など、任意後見制度の申請における手続きには、専門的な知識が必要です。すべて個人で行うのは困難なケースが多いため、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼するのがおすすめです。

多くの事務所では無料相談に対応しています。任意後見制度を利用したい場合、まずは無料相談を活用して弁護士や司法書士に相談してみましょう。

本人の判断能力が低下しているなら「法定後見制度」

すでに本人の判断能力が低下しているなら、「法定後見制度」を検討しましょう。

本人の判断能力が低下している場合に、本人の財産を保護・管理してくれる「法定後見人」を家庭裁判所が選定する制度のこと。認知症や精神疾患の進行によって本人の判断能力が低下している場合に利用できる。

法定後見制度を利用する際は、以下の手順で手続きします。

- 家族・四親等内の親族の誰かが申立人として、家庭裁判所に「後見開始の申立て」を行う

- 家庭裁判所の調査官によって申立人・法定後見人の候補者への面談調査が行われる

- 家庭裁判所の裁判官が申立てについての審判を行い、申立人と法定後後見人に決定内容が通知される

- 選任された法定後見人が仕事を始める

前述した「任意後見制度」とは異なり、認知症を患った本人には後見人を選べません。多くの場合、家庭裁判所の裁判官によって弁護士や司法書士といった法律の専門家が選任されます。

後見開始の申し立ては、本人の親族が家庭裁判所に対して行います。手続きに関する不明点は最寄りの公証役場で相談できるため、日本公証人連合会の公式サイトを参考に公証役場を探してみるとよいでしょう。

他の共有者が行方不明の場合は複数の対処法がある

他の共有者が行方不明になると、その人から同意を得られないため管理や処分が難しくなります。このような場合、以前は「不在者財産管理制度」を利用する以外に手段がありませんでしたが、2023年の民法改正によって以下のことが認められるようになりました。

- 行方不明者以外の共有者全員の同意があれば、共有不動産を売却できる

- 行方不明者以外の共有者が所有する持分の過半数の同意があれば、賃貸などの管理行為も決定できる

(共有物の管理者)

第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

参照元:民法第二百五十二条の二|e-Gov法令検索

また、2023年の民法改正では、所在のわからない共有者がいる場合の対処として、以下の制度が新設されています。

| 所在等不明共有者の持分取得制度 | 所在等不明共有者の持分をそれ以外の共有者が相応の金銭を供託する代わりに取得する |

|---|---|

| 所有等不明共有者の持分譲渡制度 | 行方不明者以外の共有者が自分の持分を第三者に譲渡することを条件に、不明共有者の持分を譲渡する権限を取得する |

「所在等不明共有者の持分取得制度」を使う

「他の共有者がわからない」または「その所在がわからない」ときに、所在等不明共有者の持分を共有者が取得できる「所有等不明共有者の持分取得制度」が民法改正によって新設されました。

(所在等不明共有者の持分の取得)

第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。

引用:民法第二百六十二条の二|e-Gov法令検索

たとえば、「他の共有者の持分を取得して不動産を単独で所有したいが、共有者の中に所在がわからない人がいる」というケースに有効です。

制度を利用するには、地方裁判所に対して「所在等不明共有者持分取得申立て」を行う必要があります。公告や所在等不明共有者以外の共有者への通知、供託金の支払いをし、持分取得の裁判にて取得が認められれば所在等不明共有者の持分を取得できます。

ただし、共有不動産が相続財産でまだ遺産分割協議が完了していない場合、相続開始から10年経過しなければ制度を利用できない点に注意が必要です。

「所有等不明共有者の持分譲渡制度」を使う

「他の共有者がわからない」または「その所在がわからない」とき、所在等不明共有者の持分すべてを特定の第三者に譲渡することを条件に、他の共有者が不明共有者の持分を譲渡する権限を取得する「所在等不明共有者の持分譲渡権限付与制度」も、民法改正によって新設された制度の1つです。

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

引用:民法第二百六十二条の三|e-Gov法令検索

たとえばA・B・Cが共有する不動産全体の売却を検討しているものの、Aの所在がわからず連絡が取れない場合、通常であればAの同意が得られないため売却ができません。

しかし制度を利用することで、B・Cのみの同意だけで売却できるようになります。

制度を利用するには、地方裁判所に対し「所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立て」が必要です。公告や供託金の支払いを行い、持分譲渡権限付与の裁判にて権限が認められれば、不明共有者の持分を譲渡する権限を得られます。

なお、裁判確定後は2カ月以内に共有不動産全体を第三者に譲渡しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、決定が無効になるため注意しましょう。

参照:所在等不明共有者持分譲渡の権限付与の申立てについて|裁判所

複数人で1つの不動産を相続する場合は「遺産分割協議」で共有になるのを防ぐ

複数人で1つの不動産を相続するときは「遺産分割協議」を行い、共有状態になるのを回避しましょう。

相続人同士で話し合い、遺産を誰がどのように相続するかを決定すること。遺産の中に不動産が含まれている場合、「誰が単独で物件を所有するか」「不動産全体を売却し、その売却益を分配するか」といった相続方法を決定できる。

相続人が複数人になるケースでも、協議の結果誰か1人が単独で取得できるようにすれば、共有名義になることを未然に防げます。

なお、遺産分割協議は「相続人全員」で行わなければなりません。1人でも欠けているとその結果は無効です。その場合はあらためて遺産分割協議を行う必要があるため注意が必要です。

第三者と共有関係になった場合は共有持分専門業者に相談する

第三者と共有関係になったときは「共有持分専門業者」に相談するのがおすすめです。共有持分を専門とする買取業者なら、共有者間でトラブルが起きている不動産でも、スムーズな買取が期待できるためです。

他の共有者が持分を売却した場合、第三者と共有関係になる可能性が考えられます。

新たな共有者には、他の共有者と同様に共有不動産を使用する権利があります。たとえば、共有者の1人が共有不動産に居住しているケースでは、新たな共有者が持分割合に応じた家賃を請求することも可能です。

また、顔も名前も知らない人が共有者になった場合、不動産全体を売却するための同意を得るための交渉をすることさえ難しいケースもあります。

このように、第三者と共有関係になると、さまざまなトラブルが起きるおそれがあります。可能であれば、共有状態を解消しておいたほうがよいでしょう。

共有状態の解消を検討しているのであれば、共有持分の専門業者に相談することも視野に入れてみてください。

まとめ

共有名義を解消する方法と、解消しないリスクについて解説しました。

不動産の共有名義を解消する方法はいくつかあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自身の状況に合わせた方法を選択するのがよいでしょう。

たとえば「すぐにでも共有名義を解消したい」なら、専門の買取業者に共有持分を売却する方法が向いています。専門の買取業者であれば、数日〜1カ月程度で買い取ってくれるのが一般的です。

また、不動産全体を売却すれば共有状態は解消されます。そのため「不動産全体の売却に他の共有者が同意している」のであれば、共有不動産全体を売却して共有状態を解消するのも1つの手段です。

ただし、「共有者同士で離婚した」「他の共有者が認知症になった」といった特殊な状況では、その状況に合わせた解消方法を取る必要があります。

特殊な状況下で共有名義を解消したい場合、当記事で解説した方法を参考にしながら手続きを進めてみてください。

共有名義の解消に関するよくある質問

共有者と関わらずに共有名義は解消できますか?

自身の持分のみを売却するのであれば、共有者に関わることなく単独で共有名義を解消できます。なお、共有不動産全体を売却する方法でも共有状態を解消できますが、共有者全員の同意が必要になるため、共有者と関わる必要があります。

共有名義は離婚の前に解消しておくべきでしょうか?

離婚後も元配偶者とのやり取りが必要になるケースがあるため、基本的には離婚の前に共有名義を解消しておいたほうがよいでしょう。

共有者が国内にいない場合は共有名義を解消できないのでしょうか?

共有持分の売却であれば、他の共有者が国内にいなくとも共有名義を解消できます。一方、共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要であるため、「一時的に帰国してもらう」「代理人を選定してもらう」といった対応が必要です。