共有名義から単独名義に変更したい時のガイド!費用や税金・必要書類などを徹底解説

離婚や相続などの理由から、不動産を共有名義から単独名義に変更することを検討することもあるでしょう。

共有名義から単独名義へ変更する方法には、共有者間で持分を売買する方法や、贈与によって持分を移転する方法など複数の選択肢があります。以下は、代表的な方法とその概要をまとめた一覧です。

| 方法 | 向いているケース | おおまかな手続きの流れ |

|---|---|---|

| 共有持分を買い取る |

共有名義不動産を自分の単独名義にしたい人に向いている ・自分がその不動産に住み続けたい ・他の共有者全員と金額面の合意ができる ・将来的に売却や活用を自分の判断で行いたい |

①共有者間で「買取価格・支払い方法」を話し合う ②必要に応じて契約書を整える(司法書士へ相談するケースが多い) ③法務局で持分移転登記の申請(司法書士へ依頼することが一般的) |

| 自分の持分を売却する |

共有状態から抜けたい人に向いている ・共有関係から早く離脱したい ・不動産を今後利用する予定がない ・他の共有者が取得に前向き、または第三者への売却も検討している |

①共有者間で売却条件を合意 ②取引内容を文書にする(司法書士へ相談するケースが多い) ③買主側で持分移転登記の準備・申請 |

| 共有持分を贈与する |

「相続」「家族内での名義整理」の場合に向いている ・親子・配偶者など近親者間で名義を整理したい ・金銭のやり取りをせずに名義を一本化したい ・贈与税が発生しても問題ない、または非課税枠内で収まる |

①贈与内容を話し合い、当事者間で合意形成をする ②必要な書類を整える(贈与契約書など。税務の確認を推奨) ③法務局で持分移転登記を申請 |

| 共有持分を放棄する |

共有名義不動産の負担を手放したい人に向いている ・持分を持ち続けるメリットがない ・固定資産税などの負担から解放されたい ・他の共有者が取得することに同意している |

①放棄の意思を共有者へ伝える ②その内容を確認できる書面を作成(司法書士へ相談するケースが多い) ③取得者が持分移転登記を行う |

| 共有名義の土地を分筆する(現物分割) |

共有名義の土地を所有している人に向いている ・土地を物理的に分けられる条件が整っている ・共有者それぞれが単独で利用・処分したい ・将来の相続や売却トラブルを避けたい |

①測量士へ依頼し、測量・分割案を作成 ②分筆登記を申請 ③分筆後に各区画を単独名義として登記 |

※方法をタップ・クリックすることで、詳しい解説を確認できます。

共有名義から単独名義に変更する方法に「絶対の正解」はなく、目的によって選ぶべき手段や手続きの流れが異なります。

特に、持分の売買・贈与・放棄を利用する方法では、最終的に法務局で「持分移転登記」を行うことで、公式に単独名義へ変更されます。そして、登記手続きをするためには、単独名義に変更するための方法ごとで異なる準備が必要になります。

たとえば、土地の分筆以外で共有名義から単独名義に変更するには、共有者全員の同意が必要です。共有者の誰か1人でも反対する人がいれば、共有名義から単独名義に変更するための手続きが難航してしまいます。

このように、共有名義から単独名義に変更するためには、手続きに応じたさまざまな手続きが必要です。中には専門的な知識が必要な手続きもあるため、司法書士や税理士といった専門家に相談しながら手続きを進めるのが実務上の基本となります。

当記事では、共有名義から単独名義に変更する方法について詳しく解説していきます。また注意点や必要な費用や税金もあわせて紹介するので、共有名義から単独名義に変更したい方はぜひチェックしてみてください。

目次

- 共有名義から単独名義に変更する方法一覧

- 共有名義から単独名義に変更が必要な場面別の名義変更方法

- 共有名義から単独名義に変更するために必要な準備を方法ごとに紹介

- 共有名義から単独名義に変更する際の持分移転登記の流れ

- 共有名義から単独名義に変更しない方がいいケース

- 共有名義から単独名義に変更するのが難しいケースもあるため注意!実際の相談事例をもとに紹介

- 共有名義から単独名義に変更する場合にはどんな費用や税金がかかる?

- 不動産を単独名義に変更せずに共有名義のままでいるリスク

- 単独名義への変更以外に不動産の共有名義から抜け出す方法

- 共有者間の協議がまとまらない場合は専門家(弁護士、司法書士)に相談しよう

- まとめ

- 共有名義から単独名義の変更でよくある質問

共有名義から単独名義に変更する方法一覧

共有名義を単独名義にする方法にはさまざまなものがあります。まずは、共有名義から単独名義に変更する具体的な方法をまとめましたので、参考にしてみてください。

| 共有名義から単独名義に変更する方法 | 概要 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 他の共有者に自分の持分を売却する | 単独名義で所有したい共有者に持分を買い取ってもらう方法 |

・自分は不動産を利用する予定がなく、持分を現金化したい場合 ・他の共有者に資金力があり、不動産を残すことを希望している場合 |

| 他の共有者の持分を買い取る | 他の共有者が所有する共有持分をすべて買い取って単独名義にする方法 |

・資金力があり、自分で不動産を単独名義にしたい場合 ・交渉や売却自体に応じてくれるほど、他の共有者との関係が良好な場合 |

| 共有持分を贈与する | 単独名義で所有したい共有者に持分を無償で譲渡する方法 |

・共有者に対して金銭的な対価を求めない場合 ・相続や生前整理を目的とする場合 |

| 共有持分を放棄する | 自分の共有持分を放棄して、共有者の単独名義にする方法 |

・税金や管理費の負担が大きく、持分の価値が低い場合 ・他の共有者に持分を引き継ぐ意思がある場合 |

| 共有名義の土地を分筆する | 土地を物理的に分割して、共有者それぞれの単独所有にする方法 |

・共有名義の土地を所有している場合 ・整形地のように土地の形や広さが分けやすい場合 ・分けたあとに単独で所有・売却したい場合 |

共有名義を単独名義に変更する方法は、大きく分けて「単独で所有したい人が、他の共有者から共有持分を売買・贈与などで取得する」と、「不動産そのものを物理的に分割し、各共有者が単独所有できる状態にする」の2つです。

ただし、建物を物理的に分割することは難しく、物理的な分割をするのは共有名義の土地に限られます。そのため、共有名義の建物を単独名義にする場合には共有持分のやり取りを、土地の場合は「共有持分のやり取り+物理的な分割」を検討するのがよいでしょう。

他の共有者に自分の持分を売却する

共有名義から単独名義に変更する方法には、他の共有者に自分の持分を売却する方法が挙げられます。

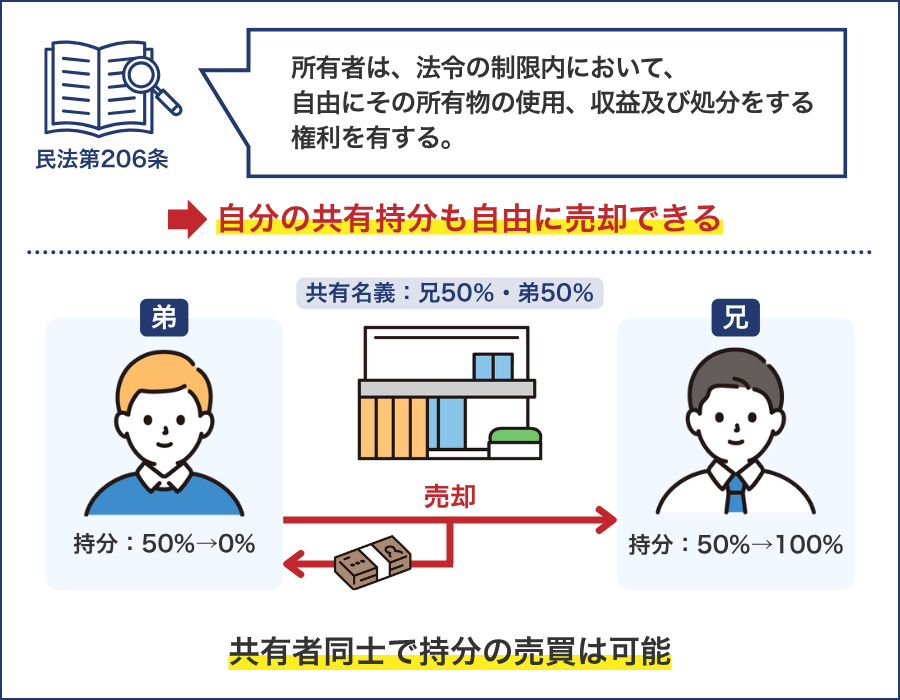

共有名義の不動産を所有している場合、共有者それぞれがその不動産の所有権の割合である「共有持分」を持っています。共有名義不動産全体については共有者全員で共有していますが、この共有持分についてはその所有者が単独で所有する財産になります。

そのため、共有持分については原則として処分が自由であり、共有者同士で売買することも可能です。民法206条でも、所有者には「使用・収益・処分」の自由が認められています。

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

つまり、他の共有者に自身の持分を売却し、その人が持分をすべて所有することができれば共有名義から単独名義に変更できるのです。

「不動産を利用する予定がなく現金化したい」「共有名義状態から抜け出したい」といった場合、他の共有者に自分の持分を売却して共有名義から抜ける選択は有効です。

ただし当然ですが、共有者に持分を売却するためには、買い取る側の共有者からの同意と資金が必要です。そのため、共有者間での持分の売買は「買い取りを希望している共有者がいる」「その共有者に資金力がある」という条件がそろっている場合に限られ、必ずしも利用できる方法ではありません。

また、自身の共有持分だけを他の共有者に買い取ってもらうだけでは、共有名義から単独名義に変更できないケースもあります。たとえば、3人で共有している不動産においてAが持分をBに売却した場合、Aは共有から抜けられますが、不動産自体はBとCの共有名義のままです。

3人以上の共有名義から単独名義へ変更したい場合は、自分の持分だけでなく、他の共有者の持分も単独所有者となる人が取得しなければ単独名義にはなりません。

【共有持分の売却で共有名義から単独名義に変更する場合のシミュレーション】

たとえば、下記のシチュエーションで不動産を共有しているケースを想定します。

- 共有している不動産:戸建の家

- 不動産評価額:3,000万円

- 共有者の人数:2人(兄・弟)

- 持分割合:それぞれ1/2ずつ

この条件であれば、弟が所有する1/2の共有持分を兄にすべて売却することで、兄が不動産の持分を100%取得でき、兄弟の共有名義から単独名義に変更できます。

その結果、売却後は兄が戸建の家を単独名義で所有でき、売主である弟は不動産に関する権利と義務をすべて手放すことになります。

不動産評価額が3,000万円であることを前提とすると、弟の持分1/2の価値は単純計算で1,500万円です。したがって、弟が兄に持分を売却する場合、弟は1,500万円の売却代金を受け取ることになります。

ただし、弟が最終的に手元に残せる金額は、取得費や経費を踏まえて計算される譲渡所得税の有無によって変わるため、実際の手取り額は1,500万円よりも少なくなる可能性があります。

他の共有者の持分を買い取る

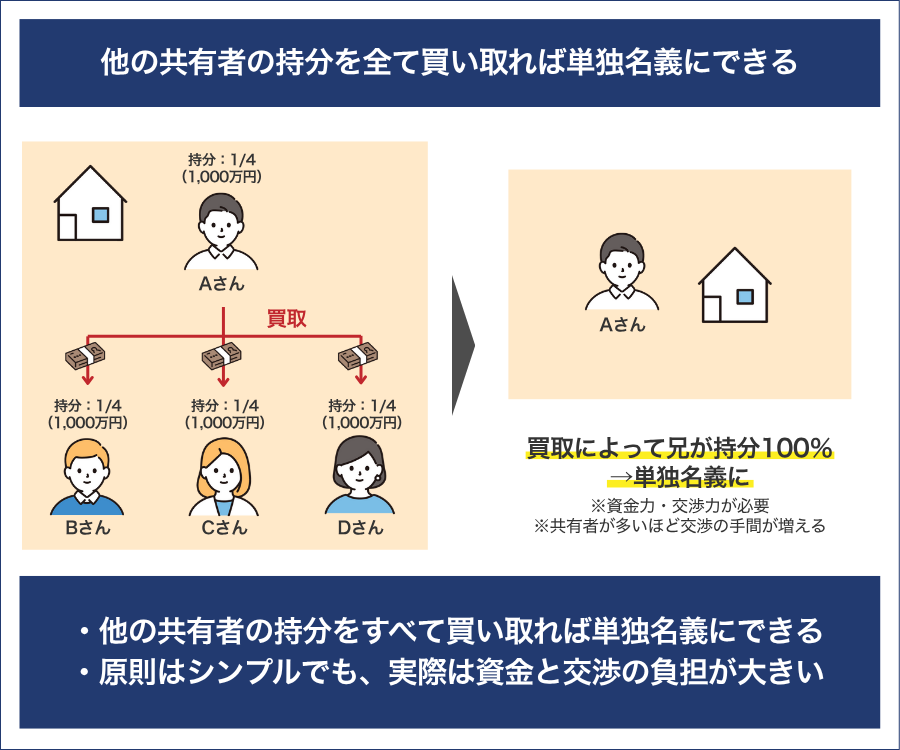

共有名義から単独名義に変更する方法には、他の共有者から持分を買い取る方法が挙げられます。

前述したように、共有者間で持分を売買することは法的に認められており、不動産を単独所有したい人に持分を集めることで共有名義から単独名義に変更できます。そのため、他の共有者の持分をすべて買い取ることで、不動産を自身の単独名義にできるのです。

ただし、共有持分を買い取れるだけの資金を準備する必要があるほか、共有者が多いほど、交渉にかかる時間や手間が増えるデメリットがあります。

そのため、他の共有者の持分買取で共有名義から単独名義に変更する方法は、「他の持分を買い取るほどの資金力がある」「交渉や売却自体に応じてくれるほど、他の共有者との関係が良い」という状況であれば向いている方法といえるでしょう。

【共有持分を買い取る形で共有名義から単独名義に変更する場合のシミュレーション】

たとえば、下記のシチュエーションで不動産を共有しているケースを想定します。

- 共有している不動産:戸建の家

- 不動産評価額:4,000万円

- 共有者の人数:4人(兄・弟・姉・妹)

- 持分割合:それぞれ1/4ずつ

この場合、それぞれの共有者が1/4ずつ持分を所有しているため、共有名義から単独名義に変更するには、他の3人が持つ合計3/4の持分をすべて1人に移転させる必要があります。

不動産評価額を前提とすると、1/4の持分価値は概ね1,000万円です。したがって、単独名義にしたい共有者が他の3名からそれぞれ1,000万円で持分を買い取れば、持分を1人に集中させることができます。

その結果、単独名義を取得する共有者は、約3,000万円の資金を用意するとともに、3名の共有者全員と売買条件について合意する必要があります。

なお、売買によって持分を取得する場合には、登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税(売却側)などの税務負担も生じるため、取得資金とは別にこれらの費用も考慮する必要があります。

共有持分を贈与する

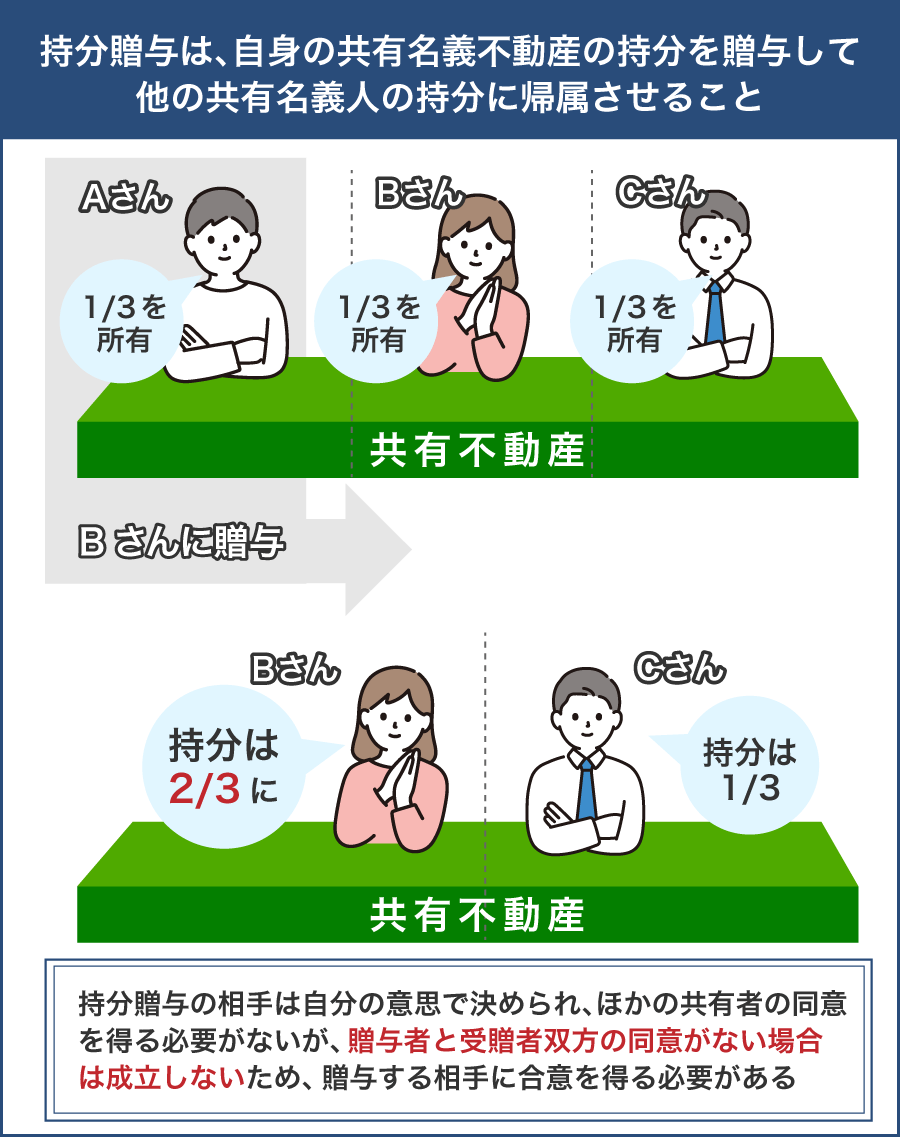

共有名義から単独名義に変更する方法として、共有持分を放棄するという手段もあります。

共有持分は売却・処分だけでなく、譲渡することも法的に可能な財産です。譲渡の場合は金銭のやり取りが発生しないため、親子・夫婦のようにお金のやり取りを伴わずに共有名義から単独名義に変更する場合には用いられやすい方法です。

ただし、贈与の場合、口頭での合意だけでは不十分です。「贈与契約書の作成」「登記申請書類(登記原因証明情報)」「本人確認書類の準備」「司法書士への依頼の可否」など、実務上ではさまざまな手続きが必要となります。

特に不動産の持分移転では、贈与契約書に日付・贈与者と受贈者の署名押印・持分の内容などを正確に記載することが求められます。

また、詳しくは「贈与税|不動産価格の10%〜55%(贈与した不動産の価格によって異なる)」の見出しで解説しますが、贈与による名義変更を行う際の注意点として、受け取った側(受贈者)に贈与税が課される可能性がある点が挙げられます。

贈与税には年間110万円まで非課税となる基礎控除がありますが、共有持分の評価額がそれを超えるケースは多く、「贈与なら税金がかからない」という誤解を抱くとトラブルになりがちです。

このように、贈与は手続き自体は可能であるものの、税金や評価額の確認が欠かせません。そのため、贈与を検討する際には、共有者同士で十分に話し合ったうえで、税理士や司法書士などの専門家と相談しながら進めることが重要です。

【共有持分を贈与する形で共有名義から単独名義に変更する場合のシミュレーション】

たとえば、下記のようなシチュエーションで親と子どもで不動産を共有しているケースを想定します。

- 共有している不動産:戸建の家

- 不動産評価額:3,000万円

- 共有者の人数:2人(親・子)

- 持分割合:それぞれ1/2ずつ

この条件であれば、親が所有する1/2の共有持分を子どもへ贈与することで、子どもが不動産全体(100%)の持分を取得し、親子の共有名義から単独名義へ変更できます。

ただし、不動産評価額が3,000万円の場合、贈与される持分1/2の評価額は1,500万円となり、この金額が子どもに対して課税される贈与税の対象になります。

贈与税は金額に応じて税率が高くなる仕組みのため、1,500万円規模の贈与では多額の税負担が発生する可能性があります。また、贈与を原因とする所有権移転登記には登録免許税(評価額×2%)、さらに不動産取得税(評価額×3%)がかかる点も考慮が必要です。

このように、贈与によって共有名義から単独名義に変更することは可能ですが、税負担や登記費用が大きくなる傾向があるため、贈与・売買・相続など他の手法との比較検討が重要です。

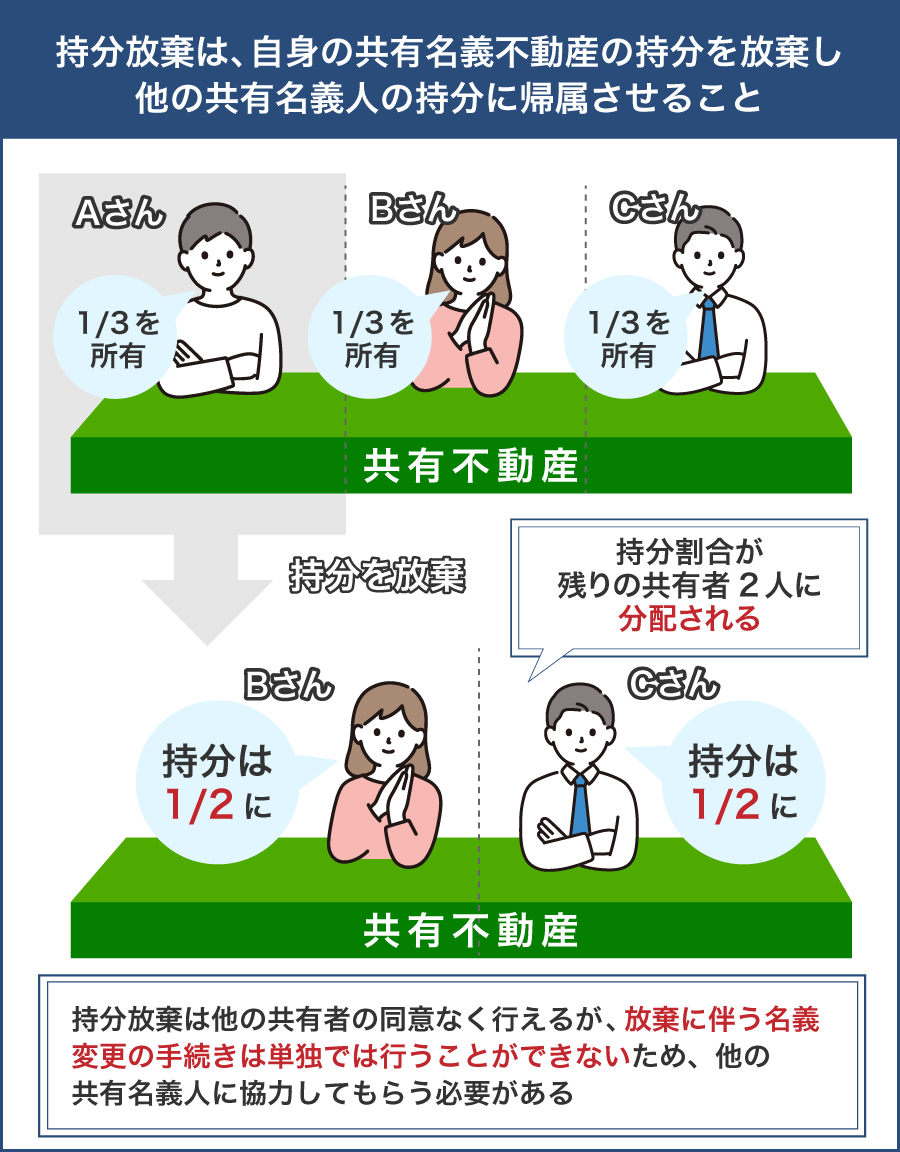

共有持分を放棄する

共有名義から単独名義に変更する方法として、共有持分を贈与するという手段もあります。

共有持分の放棄とは、共有者が自身の共有持分を手放し、結果として他の共有者に帰属させる手続きのことです。

共有持分の放棄は、売買のように対価をやり取りする必要がなく、放棄する共有者の意思のみで行える点が特徴です。

ただし、放棄が完了したとみなされるためには、他の共有者と協力して所有権移転登記を行うことが必須です。放棄を申し出ただけでは法的に持分は移転せず、登記を完了させなければ共有名義は解消されません。

つまり、共有持分の放棄を申し出ること自体は自由に行えますが、実際に持分移転の手続きを進めるには他の共有者からの協力が必要不可欠になるのです。

また、放棄は形式上「無償」であっても、税務上は実質的に贈与と同じように扱われるため、「みなし贈与」と判断されて持分を取得した側に贈与税が課されてしまう場合があります。特に不動産の持分は評価額が大きくなりやすく、想定以上の税負担が発生するケースも少なくありません。

さらに、共有持分の放棄は、放棄者側から見ると共有関係から抜け出せるというメリットがありますが、残された共有者との関係性によっては「押しつけられた」「承諾していない」など、トラブルの火種になることもあります。固定資産税や管理費の負担が実質的に増えることへの不満が後から生じることもあります。

そのため、たとえ放棄が法的には可能であっても、後々の紛争を防ぐためには、共有者同士で事前にしっかり話し合い、放棄の理由・税金・今後の管理について認識を共有しておくことが重要です。

【共有持分を放棄する形で共有名義から単独名義に変更する場合のシミュレーション】

たとえば、下記のようなシチュエーションで2人が不動産を共有しているケースを想定します。

- 共有している不動産:戸建の家

- 不動産評価額:3,000万円

- 共有者の人数:2人(Aさん・Bさん)

- 持分割合:それぞれ1/2ずつ

この条件であれば、共有者のAさんが自身の持分1/2を放棄すると、その持分は残るもう一方の共有者Bさんに帰属します。結果としてBさんが不動産全体の持分を取得するため、共有名義から単独名義に変更することができます。

持分放棄は売買や贈与のように資金の授受が不要な点がメリットですが、持分を取得する共有者には税負担が発生します。

今回のシミュレーションの条件をもとに考えると、持分1/2(評価額1,500万円)を取得するための登録免許税は約30万円(1,500万円×2%)、不動産取得税は約45万円(1,500万円×3%)となり、合計で約75万円の費用が必要です。

一方、放棄したAさんには原則として税金はかかりませんが、状況によっては贈与と評価される可能性があるため、税務上の扱いを確認しておくことが重要です。

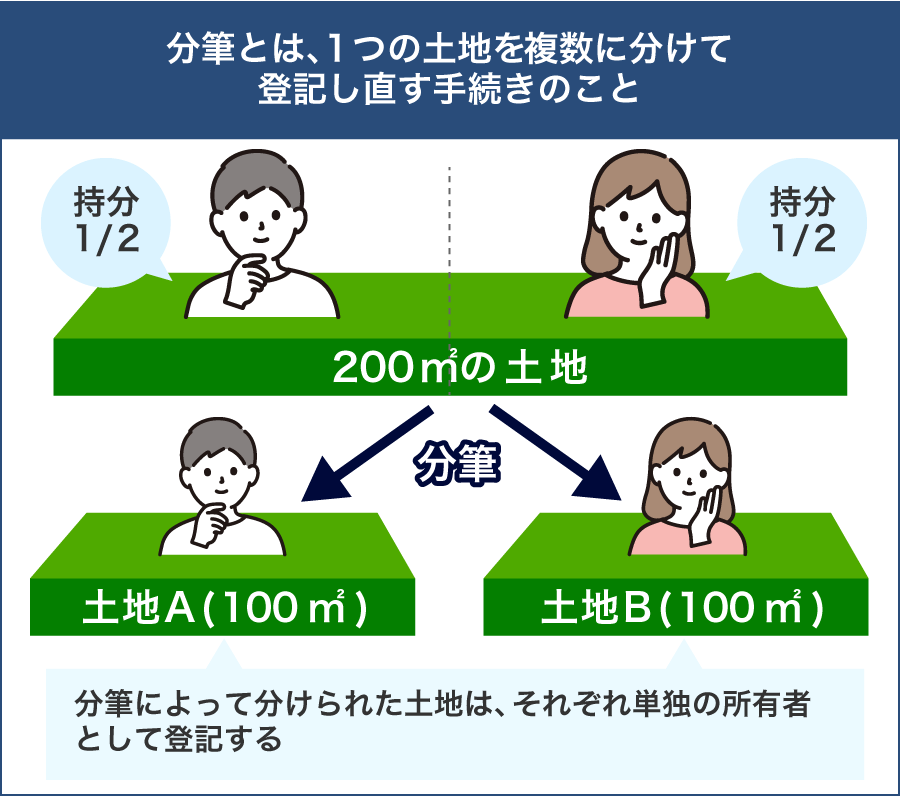

共有名義の土地を分筆する

共有名義の不動産が土地のみの場合、分筆によって各共有者が単独名義の土地を取得できるケースがあります。

分筆とは、登記簿上の1つの土地を複数に区切り、それぞれ独立した土地として登記し直す手続きのことです。このように、土地自体を物理的に分けて共有者それぞれに配分する方法を「現物分割」と呼びます。

ただし、実際に分筆によって共有状態を解消するには、土地の形状・接道状況・地目・用途地域・建築基準法上の制限など、さまざまな条件を満たす必要があります。例えば、分け方によっては片方だけが接道義務を満たせず再建築不可になる、形状が悪く著しく価値が低下するなど、不公平が生じるケースも実務上少なくありません。

さらに、分筆には共有者全員の同意が必要であり、測量士による現地測量・境界確定・分割案の検討など一定の費用と期間がかかります。また、価値の偏りが大きい場合には、より価値の高い区画を取得する共有者が他の共有者へ代償金を支払うケースもあります。

このように、分筆は単純に面積を半分にするだけでは成立せず、法規制・評価・公平性を総合的に判断する必要があります。現物分割が適切でない場合は、売却して代金を分ける「換価分割」など、別の解決方法を検討した方が合理的なケースもあります。

土地を分筆して単独名義にする場合は、土地家屋調査士・不動産会社・司法書士などの専門家の助言を受けながら進めることを強くおすすめします。

【分筆によって共有名義から単独名義に変更する場合のシミュレーション】

たとえば、下記のような条件で2人が土地を共有しているケースを想定します。

- 共有している不動産:土地(面積200㎡)

- 共有者の人数:2人(Aさん・Bさん)

- 持分割合:それぞれ1/2ずつ

この条件であれば、土地を100㎡ずつに区画分けし、土地家屋調査士による境界確定を行ったうえで分筆すれば、共有名義の土地をそれぞれが100㎡ずつ単独名義で所有できます。結果として、共有名義を解消し、各共有者が独立した土地の所有者となる方法が「分筆による現物分割」です。

ただし、分筆後の区画が建築基準法上の接道義務を満たすか、土地の形状に極端な差が出ないかなど、基本的な成立条件は事前に確認する必要があります。これらの要件が満たされない場合、分筆による共有解消が現実的でないケースもあるため、事前の測量や専門家への相談は欠かせません。

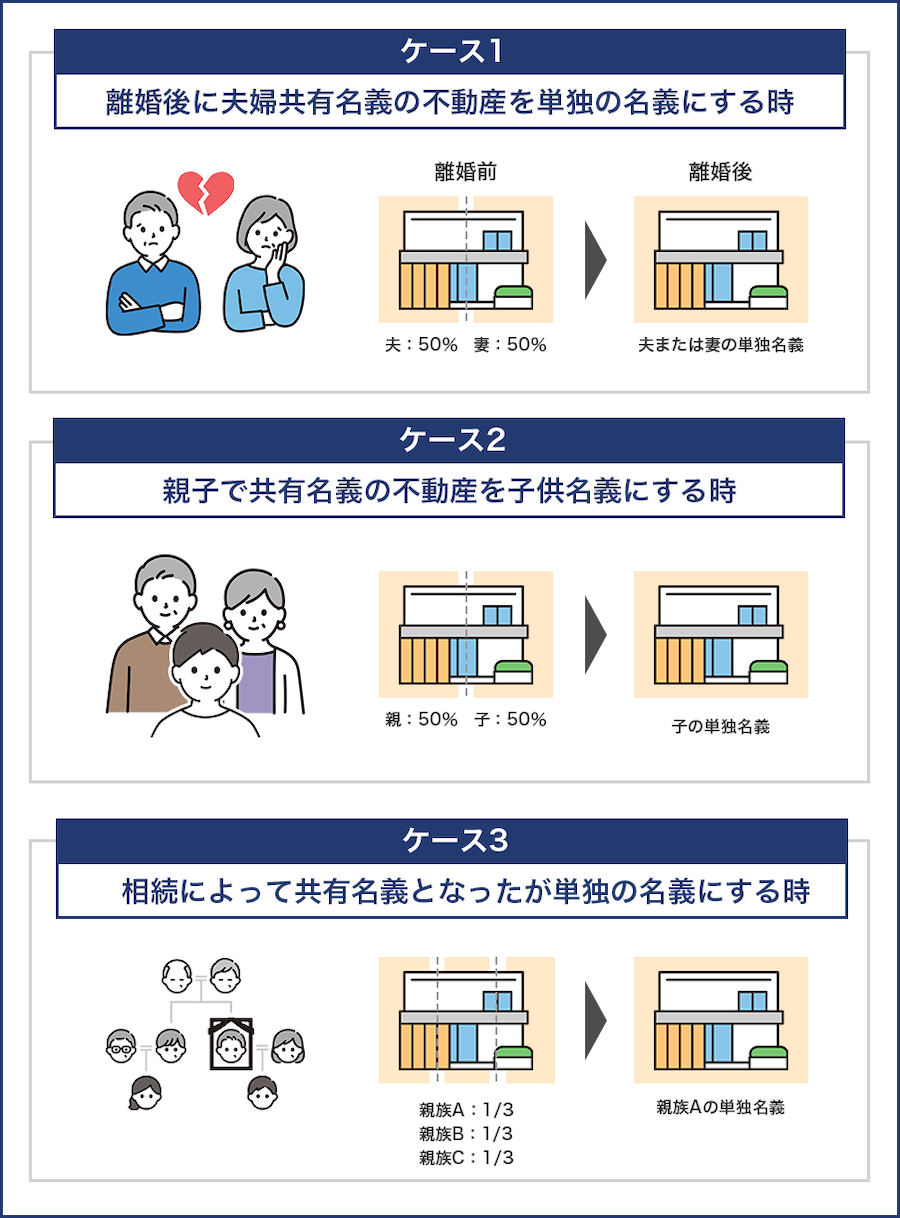

共有名義から単独名義に変更が必要な場面別の名義変更方法

共有名義から単独名義に変更が必要になる場面は複数あり、ケースによって選ぶべき方法も異なります。

- 離婚時に夫婦共有名義から単独名義にする場合

- 親子の共有名義から子どもの単独名義にする場合

- 相続によって兄弟などと共有名義になった不動産を単独名義にする場合

離婚時に夫婦共有名義から単独名義にする場合

離婚時に共有名義から単独名義へ変更する場合は、実際に住み続ける側を単独名義とし、財産分与による持分譲渡または共有持分の売買によって名義を整理する方法が一般的です。

夫婦で共有名義の不動産を所有している場合、離婚後も共有名義のままにしておくと、将来的な売却や住宅ローン返済、税金の負担、居住権などを巡ってトラブルに発展するリスクが高くなります。

特に注意が必要なのが住宅ローンです。夫婦の収入を合算してローンを組んでいたり、ペアローンを利用していたりする場合、離婚後にどちらかが返済を滞納したりすると、連帯債務者や連帯保証人である元配偶者にも返済義務が及びます。

このようなリスクを避けるため、離婚後も不動産に住み続ける予定がある場合には、居住者が他方の持分を取得し、単独名義に整理する方法が選ばれることが多いのが実務の実情です。

具体的な方法としては、金銭の清算を伴わない財産分与としての持分譲渡と、対価を支払って取得する共有持分の売買があり、夫婦の合意内容や資金状況に応じて選択されます。

ただし、住宅ローンが残っている場合には、債務者変更や借り換えなどについて金融機関の承諾が必要となり、

単独で返済を継続できるかどうかが厳しく審査される点には注意が必要です。

なお、売却が可能な状況であれば、そもそも単独名義に変更せず、共有名義のまま売却して財産分与する方が合理的なケースもあります。これは、名義変更を前提としない別の選択肢として検討されやすい方法です。

親子の共有名義から子どもの単独名義にする場合

親子の共有名義から子どもの単独名義に変更する場合は、相続時に単独取得する方法を基本とし、必要に応じて生前贈与や持分売買を検討するのが一般的です。

親子で不動産を共有しているケースでは、二世帯住宅を建てる際に資金を出し合った場合や、相続対策として共有名義にしている場合が多く見られます。

生前に名義を変更する場合、親から子への持分移転は法律上「贈与」または「譲渡」として扱われ、贈与税や不動産取得税が発生する可能性があるため、税負担が大きくなりやすい点がデメリットです。

そのため、緊急性がない場合には、生前に無理に名義を移さず、将来の相続で子どもが単独取得する方法がもっとも負担の少ない選択肢となるケースが多くなります。

一方、親の認知症リスクや不動産管理の必要性などから、早期に名義を整理したい場合には、生前贈与や親から子への持分売買が検討されますが、税務・ローン・家族間の公平性を踏まえた慎重な判断が欠かせません。

相続によって兄弟姉妹と共有名義になった不動産を単独名義にする場合

相続によって兄弟姉妹で共有名義になった不動産は、遺産分割による単独取得、または共有持分の売買によって整理する方法が現実的です。

相続時に法定相続分どおり共有名義で登記すると、形式上は公平に見えますが、売却や賃貸などの重要な判断に共有者全員の同意が必要となり、実務では不動産の活用が難しくなるケースが少なくありません。

共有状態を放置すると、相続が重なるたびに共有者が増え、連絡や合意形成が困難になり、不動産が事実上「動かせない資産」になるリスクがあります。

もっとも理想的なのは、相続発生時の遺産分割協議において、特定の相続人が不動産を単独取得する方法です。代償金を支払う「代償分割」を用いれば、公平性を保ちながら共有名義から単独名義に変更できます。

すでに共有名義となっている場合には、兄弟姉妹間での持分売買や、第三者への共有持分売却によって共有関係から離脱する方法が検討されます。

共有名義から単独名義に変更するために必要な準備を方法ごとに紹介

共有名義から単独名義に変更する際には、共有者間の合意形成や必要書類の整理などの準備が必要です。

この準備は共有名義から単独名義に変更する方法によって異なります。共有名義から単独名義への変更をスムーズに行うためにも、自身が検討している方法に応じてどのような準備が必要なのかを把握しておくことも大切です。

ここからは、前述した5つの方法ごとに、手続きを進める前に押さえておきたいポイントを整理して紹介します。下記の方法をタップ・クリックすることで、その方法で必要な準備に関する解説を確認できますのでご活用ください。

共有持分の売買で必要な手続き

共有持分の売買で共有名義から単独名義に変更する場合、おおまかには下記のような流れで準備が必要になります。

- 売却条件(価格・支払い方法など)を共有者間で合意する

- 売却内容を文書化してトラブル防止を図る

- 売主側・買主側の必要書類を整理する

- 登記申請の役割分担を決める

- 準備が整い次第、持分移転登記へ進む

1. 売却条件(価格・支払い方法など)を共有者間で合意する

共有持分の売買で共有名義から単独名義に変更する場合、まずは価格や支払い方法などの売却条件を共有者間で合意する必要があります。具体的には次のような事項を共有者間で話し合います。

| 概要 | |

|---|---|

| 売却価格 | 固定資産税評価額を基準にするケースが多く、専門業者による査定結果も調整要素になります。相場より大きく乖離すると贈与とみなされる可能性もあるため、専門家に相談しながら決めるのが得策です |

| 支払い方法 | 決済日は登記申請と同日に設定するのが実務では一般的。分割払いを選ぶと、登記時期をどうするか(全額支払後か、担保を設定するか)を事前に合意しておく必要があります。 |

| 登記申請のタイミング | 共有者間の取引でも「金銭の授受」と「権利移転」を同時に行うのが基本。後日登記にするとリスクが増すため、決済と同日申請が実務では推奨されます。 |

| 登記費用の負担区分 | 登録免許税は買主が負担するのが一般的ですが、当事者間で自由に決められます。司法書士報酬もどちらが負担するか事前合意が必要で、曖昧にすると手続きが止まる原因になります。 |

価格の決め方や支払い方法、登記のタイミングが曖昧なままだと、後の手続きが止まる原因になります。

共有者同士の取引は「話せばまとまる」と思われがちですが、実務では細かな取り決めを事前に整理しておかないと、決済日や登記申請の段階で認識違いが生じやすいです。

2. 売却内容を文書化してトラブル防止を図る

共有者間でまとまった売却条件は、必ず書面に残しておくことが重要です。共有者同士の口頭合意だけでは、後になって「言った・言わない」の認識違いが起きやすく、決済や登記手続きに支障が出るケースもあります。

文書化する際は、以下の内容を整理しておくと実務的に安心です。

| 記載しておきたい内容 | ポイント |

|---|---|

| 売却価格 | 合意した金額を明記する |

| 支払い日・方法 | 振込先・決済日・分割条件があれば記載する |

| 登記申請のタイミング | いつ申請するか、必要書類の準備時期も共有できる |

| 費用負担 | 登録免許税や司法書士報酬の負担者を明確にする |

書面はあくまで当事者の意思確認を明確にするためのものであり、法的な代理行為を行うものではありません。不明点がある場合は、契約書の作成に詳しい司法書士へ相談するのが良いでしょう。

3. 売主側・買主側の必要書類を整理する

売却条件の合意が済んだら、次に必要書類を整理します。共有者間の取引では、書類の不足が原因で登記申請が進まないことも多いため、事前に確認しておくことが重要です。

| 書類 | 必要となる場面 |

|---|---|

| 登記原因証明情報 | 売買の事実を証明するために必要 |

| 共有者の印鑑証明書 | 売主側が提供。3か月以内のものが一般的 |

| 本人確認書類 | 売主・買主ともに必要 |

| 登記識別情報(権利証) | 売主側が用意。紛失している場合は追加手続きが必要になる |

共有者が複数いる場合、書類の準備が遅れると全体の進行が止まるため、「いつまでに何を用意するか」を早めに共有しておくことが実務では重要です。

4. 登記申請の役割分担を決める

持分の売却で共有名義から単独名義に変更するには、最終的には法務局で「持分移転登記」を行う必要があります。この登記が完了して初めて、法的に単独名義へ変更されたことが確定します。

そのため、共有者間で取引内容の合意が済んだ後は、登記申請に向けて「誰がどの作業を担当するか」を明確にしておくことが重要です。役割を曖昧にしたまま進めると、必要書類が揃わず申請日が遅れるなど、実務上のトラブルが発生しやすくなります。

| 決めておきたい内容 | ポイント |

|---|---|

| 誰が登記申請を行うか | 一般的には「持分を取得する側(買主・贈与を受ける側)」が申請人となるが、当事者間の合意で柔軟に決められる |

| 司法書士へ依頼するか | 専門家に依頼する場合は、必要書類の提出方法・期限・費用負担も事前に共有しておくとスムーズ |

| 登記に必要な書類の準備担当 | 売主・買主がそれぞれ用意する書類を整理し、いつまでに揃えるかを明確にしておく |

| 登録免許税や司法書士費用の負担 | 誰がどの費用を負担するかを事前に合意しておくと、決済時のトラブルを防げる |

登記申請は、共有者それぞれの書類が揃わない限り進められません。そのため、「どの書類を誰が準備するか」「専門家に依頼する場合はいつ相談するか」 といった段取りを早めに共有しておくことが、単独名義への変更を円滑に進めるためのポイントになります。

共有持分を贈与する場合に必要な手続き

共有持分を贈与して共有名義から単独名義に変更する場合、おおまかには下記のような流れで準備が必要になります。

- 贈与内容(移転する持分割合・時期など)を共有者間で合意する

- 贈与契約書の作成

- 贈与者・受贈者の必要書類を準備

- 登記申請の役割分担を決める

1. 贈与内容(移転する持分割合・時期など)を共有者間で合意する

共有持分を贈与する場合は、まず「何を・どこまで・いつ渡すのか」をはっきりさせておくことが前提になります。ここでの合意があいまいだと、贈与契約書の作成や登記原因証明情報の作成ができず、最終的な持分移転登記まで進めなくなってしまいます。

具体的には、少なくとも次の点について当事者間で認識をそろえておく必要があります。

- 土地・建物のどちらの持分を贈与するのか(両方か、どちらか一方か)

- どのくらいの持分割合を移転するのか(1/2 全部なのか、一部なのか)

- 贈与の効力発生日(いつ贈与したものとするか)

- 贈与後は誰が不動産を利用し、固定資産税などの負担をどうするか

贈与の効力がいつ発生したかは、贈与税の課税関係や、翌年以降の固定資産税の負担者にも影響します。また、土地と建物の持分割合をそろえずに贈与すると、後の売却や担保設定が複雑になることもあります。

このように、贈与内容の合意は「とりあえず話がまとまればよい」というわけではなく、その後に作成する贈与契約書や登記手続き、税務の扱いの土台になる部分です。最初の段階で丁寧に条件を整理しておくことが、スムーズに単独名義へ変更するための重要なステップといえます。

2. 贈与契約書の作成

贈与は無償で行われるため、後に「本当に合意があったのか」という争いになりやすい取引でもあります。そのため、贈与契約書を作成し、当事者の意思を明確に残しておくことが重要です。

| 贈与契約書に盛り込む内容 | ポイント |

|---|---|

| 贈与する持分の内容 | 土地・建物ごとに持分割合を明記する |

| 贈与の日付 | 税務上の判定基準になるため明確に記載する |

| 名義変更の方法 | 登記申請を誰が行うかを記載すると混乱を防げる |

贈与税の対象となる可能性があるため、事前に税務の確認を行うことが望ましいケースもあります。

3. 贈与者・受贈者の必要書類を準備

持分移転登記では、贈与の場合にも必要な書類が決まっています。

| 書類名 | 必要な理由 |

|---|---|

| 登記原因証明情報(贈与契約書など) | 贈与の事実を証明するために必要 |

| 贈与者の印鑑証明書 | 実印での意思表示を確認する目的。 |

| 本人確認書類 | 贈与者・受贈者ともに必要 |

| 登記識別情報(権利証) | 贈与者が保管しているもの。紛失時は別途手続きが必要 |

書類が一つでも不足すると登記申請ができないため、準備段階での確認が非常に重要です。

4. 登記申請の役割分担を決める

贈与による名義変更も、最終的には「持分移転登記」を行うことで完了します。一般的には受贈者が登記申請を行いますが、当事者間の合意で柔軟に決められます。

| 決める内容 | ポイント |

|---|---|

| 誰が登記申請を担当するか | 受贈者が担当することが多い |

| 司法書士へ依頼するか | 依頼する場合は費用負担や書類提出の期限も共有する |

| 費用の負担 | 登録免許税は受贈者が負担するケースが一般的 |

共有持分を放棄する場合に必要な手続き

共有持分を放棄して共有名義から単独名義に変更する場合、おおまかには下記のような流れで準備が必要になります。

- 放棄する内容(対象持分・時期など)を明確にする

- 持分放棄の意思を確認できる書面を作成する

- 取得者・放棄者それぞれの必要書類を整理する

- 登記申請の役割分担を決める

- 準備が整い次第、持分移転登記を申請する

1. 放棄する内容(対象持分・時期など)を明確にする

持分放棄は無償で行われるため、口頭だけの合意では後のトラブルにつながりやすい方法です。そのため、まずは次の点を明確にしておく必要があります。

- どの不動産(建物/土地)の持分を放棄するのか

- 放棄する割合(1/2なのか1/3なのか など)

- 放棄の効力をいつ発生させるか

- 放棄後の管理・利用・固定資産税の負担をどうするか

放棄の効力が発生した時点によって、翌年度の固定資産税の納税者が変わる可能性があるため、時期の合意は特に重要です。

また、土地と建物の持分割合が一致していない場合、後の売却や担保設定に影響するため、どの部分を放棄するかも丁寧に整理する必要があります。

2. 持分放棄の意思を確認できる書面を作成する

持分放棄では後に「本当にその意思があったのか」が争点になることがあります。そのため、実務では「持分放棄証明書」など、意思を確認できる書面を作成しておくケースが多く見られます。

| 書面に記載すべき内容 | ポイント |

|---|---|

| 放棄する持分の内容 | 土地・建物ごとに、具体的な持分割合を明記する |

| 放棄の意思表示 | 「無償で持分を放棄する」旨を明確に表現する |

| 放棄の効力発生日 | 管理負担・税務の判断に影響するため必須 |

| 登記手続きに関する記載 | 取得者が登記申請を行う旨を記載しておくと誤解を防げる |

契約書ではなく「確認書」という位置づけですが、意思の有無が争われるリスクを下げるうえで大きな役割を果たします。

3. 取得者・放棄者それぞれの必要書類を整理する

放棄といっても、登記上は「無償での持分移転」という扱いになるため、贈与に近い形式で書類を準備します。

| 書類名 | 必要な理由 |

|---|---|

| 登記原因証明情報(持分放棄証明書など) | 持分放棄の事実を証明するために必要 |

| 放棄者の印鑑証明書 | 実印での意思表示を確認する目的 |

| 本人確認書類 | 取得者・放棄者ともに必要 |

| 登記識別情報(権利証) | 放棄者が保管しているもの。紛失時は追加手続きが必要 |

放棄者にとっては「お金の動きがない」ため軽く見られがちですが、書類の不備があると登記申請ができません。

4. 登記申請の役割分担を決める

持分放棄でも、単独名義に変えるには法務局で「持分移転登記」を行う必要があります。この登記を誰が担当するかは、事前に話し合っておくことが重要です。

一般的には 持分を取得する側(残る共有者) が登記申請人となります。

| 決める内容 | ポイント |

|---|---|

| 誰が登記申請を行うか | 通常は取得者だが、当事者間の合意で調整可能 |

| 司法書士へ依頼するか | 依頼する場合は書類の提出期限や費用負担も決めておく |

| 税金・費用の負担 | 登録免許税は取得者側が負担するのが一般的 |

共有名義の土地を分筆する場合に必要な手続き

分筆は建物の持分移転とは違い、測量・境界確定・登記など複数の専門的な工程を経る必要があるため、最も手間と時間がかかる方法といえます。

共有名義の土地を分筆して共有名義から単独名義に変更する場合、おおまかには下記のような流れで準備が必要になります。

- 分筆が可能か(接道・形状など)を事前に確認する

- 土地家屋調査士へ測量・境界確定を依頼する

- 分割案(どこを分けるか)を共有者間で合意する

- 法務局で分筆登記を申請する

- 分筆後、それぞれの区画を単独名義として登記する

1. 分筆が可能か(接道・形状など)を事前に確認する

土地は形状・接道状況・建築基準法上の制限などによって、分け方次第で再建築不可になるケースがあります。そのため、分筆が現実的かどうかは、最初に必ず確認する必要があります。

確認すべき主なポイントは次のとおりです。

- 分筆後の各区画が建築基準法上の「接道義務」を満たしているか

- 極端に細長い形状になるなど、著しく価値が下がる区画が生じないか

- 用途地域・地目・都市計画の制限に抵触しないか

分筆は「面積を2つに割ればよい」というものではなく、不公平が生じない分け方かどうかの検討が重要になります。

2. 土地家屋調査士へ測量・境界確定を依頼する

分筆するためには、土地の正確な面積や境界線を確定させる必要があるため、土地家屋調査士への依頼が不可欠です。

この工程は分筆手続きの中でも最も費用が発生しやすい部分で、土地の形状・面積・隣地数・状況などによって大きく変動します。

| 作業内容 | 費用相場の目安 | 概要 |

|---|---|---|

| 現地測量(地積測量) | 20万〜40万円程度 | 土地の形状・面積を実測し、分筆に必要な基礎データを作成する |

| 境界確定(隣地立会含む) | 30万〜60万円程度 | 隣地所有者との立会いを経て境界を確定する。隣地が多いほど費用が増える |

| 分筆図(案)の作成 | 5万〜15万円程度 | どのラインで区画を分けるか図面として整理する |

| 分筆登記申請(調査士の手数料) | 10万〜20万円程度 | 調査士が法務局に申請する際の報酬 |

3. 分割案(どこを分けるか)を共有者間で合意する

分筆の目的は共有状態の解消であるため、どの区画を誰が取得するかを共有者間で事前に合意しておく必要があります。

この際の話し合いでは、主に下記の内容が重要です。

- どの部分を分けるか(分筆のライン)

- 面積の均衡(不公平がないか)

- 利便性(接道・形状・利用価値)

- 必要な場合は代償金の有無

価値が均等にならない場合は、価値の高い区画を取得する共有者が、もう一方へ「代償金」を支払うこともあります。

4. 法務局で分筆登記を申請する

分筆登記が完了すると、1筆の土地が複数の独立した土地として扱われます。そのうえで、各区画について必要に応じて持分移転登記を行うことで、共有名義から単独名義に変更できます。

たとえば、兄と妹が共有していた土地を2区画に分けた場合、「区画Aは兄が単独で所有し、区画Bは妹が単独で所有する」というように、それぞれの区画を各共有者の名義に登記し直すことで、共有状態を解消できます。

共有名義から単独名義に変更する際の持分移転登記の流れ

ここまで紹介してきた準備が整ったら、共有名義から単独名義へ正式に変更するために、最終段階として持分移転登記を行います。

持分移転登記は、共有名義から単独名義へ変更するために欠かせない手続きであり、分筆による現物分割を除いて、どの方法を採用する場合でも必須となる作業です。

持分移転登記の基本的な流れは次のとおりです。

- 持分移転登記に必要な書類を準備する

- 法務局に持分移転登記を申請する

- 登記完了後に登記識別情報通知書を受け取る

法務局での審査が完了すると登記簿が書き換えられ、正式に単独名義として扱われるようになります。

持分移転登記の具体的な記載方法や申請書の作成ポイントについては、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。

持分移転登記に必要な書類を準備する

持分移転登記にはさまざまな書類が必要です。

登記に必要な書類は、どの方法で持分を移転するかによって異なります。ここでは、代表的な書類と「どの方法で必要になるか」「どこで入手できるか」を一覧表にまとめました。

| 書類名 | 書類が必要になる方法 | 入手方法 |

|---|---|---|

| 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) | すべての方法で必要 | 各共有者が準備する |

| 印鑑証明書 |

売買(売主・買主) 贈与(贈与者・受贈者) 放棄(放棄者・取得者) 分筆後の取得者 |

市区町村役場など |

| 固定資産税評価証明書 | 売買・贈与・放棄・分筆後の取得 | 市区町村役場。毎年の納税通知書でも確認可能な場合あり |

| 登記原因証明情報(契約書など) |

売買:売買契約書 贈与:贈与契約書 放棄:持分放棄証明書・申述書 分筆:分筆登記完了後に必要書類を添付 |

当事者が作成(司法書士が作成補助する場合あり) |

| 委任状 | 代理申請(司法書士へ依頼)を行う場合のみ必要 | 司法書士がフォーマットを作成することが多い |

| 登記識別情報(権利証) |

売買(売主) 贈与(贈与者) 放棄(放棄者) |

各共有者が保管しているもの |

| 公図・地番参考図 | 必要に応じて(特に分筆や境界確認が必要な場合) | 法務局で取得 |

| 測量図・地積測量図 | 分筆による現物分割を行う場合 | 土地家屋調査士が測量して作成 |

書類に不備がある場合、法務局から補正を求められ、手続きが長期化することもあります。特に、登記原因証明情報は不備が起こりやすいため、事前に必要書類を整理し、内容を確認しながら準備することが重要です。

実務では、持分移転登記を正確に進めるために、司法書士へ申請書作成や書類確認を依頼するケースも多く見られます。

法務局に持分移転登記を申請する

必要書類がそろったら、次は法務局に登記申請を行います。

持分移転登記は、所有権移転登記の一種であり、共有者の持分のみを特定の共有者へ移転するための手続きです。申請後、法務局の審査を経て登記が完了すると、正式に単独名義として扱われるようになります。

申請書には、方法ごとに異なる登記原因(売買・贈与・持分放棄など)を正確に記載し、添付書類とともに法務局へ提出します。提出方法は、法務局の窓口へ直接持参する方法のほか、オンライン申請を利用することも可能です。

登記に際しては登録免許税の納付が必要であり、税額は移転する持分の固定資産税評価額と登記原因によって異なります。たとえば、売買や贈与では評価額の2%、相続や遺産分割では0.4%など、原因に応じて税率が変わります。

持分移転登記は、記載内容や添付書類に不備があると補正が必要になり、手続きが長引くことがあります。特に、相続関連書類や登記原因証明情報は不備が起きやすい部分です。そのため、実務では司法書士へ申請手続きの代行を依頼するケースも多く、スムーズに名義変更を進めたい場合は事前に相談しておくことが一般的です。

登記完了後に登記識別情報通知書を受け取る

法務局での審査が終わり、持分移転登記が完了すると、新たに単独名義となった所有者に対して「登記識別情報通知書」が交付されます。これは以前の権利証に相当するもので、今後不動産を売却したり、金融機関から融資を受けたりする際に必要になる重要な書類です。

登記識別情報通知書は、不正利用を防ぐために厳重な管理が求められます。紛失した場合でも再発行は原則できず、代わりに事前通知制度などの別手続きが必要になるため、保管場所には十分注意する必要があります。

また、登記内容は自治体にも連携され、翌年度の固定資産税の納税通知書の宛名などにも反映されます。共有名義から単独名義に変更すると、不動産に関する管理責任や税金の負担者も変わるため、名義変更が完了した後は、所有者として負担すべき事項を改めて確認しておくことが重要です。

共有名義から単独名義に変更しない方がいいケース

ここまでは共有名義から単独名義に変更する方法について解説してきましたが、実は無理に単独名義へ変更しない方が良いケースもあります。

- 共有名義不動産を売却する際の税金負担を軽くしたい場合

- 固定資産税などの費用負担を持分割合で分けたい場合

- 夫婦の収入合算で住宅ローンを組んでおり、名義変更が制限される場合

- 家賃収入を共有者間で分けたい場合

- 相続・遺産分割がまだ確定していない場合

ここからは共有名義から単独名義に変更しない方がいいケースについて、それぞれ具体的に解説していきます。

共有名義不動産を売却する際の税金負担を軽くしたい場合

共有名義から単独名義に変更すると、売却時の税金が必ずしも有利になるとは限りません。むしろ、税金の特例控除が適用されることで、共有名義のまま売却したほうが税金の負担を軽くできるケースがあります。

前提として、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、「譲渡所得税」が課されます。ただし、居住用の不動産を売却する場合には、「居住用財産の譲渡所得の特別控除」が適用されることがあり、この特例が使えれば、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。

共有名義の不動産であっても、各共有者がこの特例の要件を満たしていれば、共有者一人ひとりに対して3,000万円の特別控除が適用されます。たとえば、夫婦が共有名義で所有し、双方が実際に居住していたマイホームを売却する場合には、合計で最大6,000万円まで控除を受けられる可能性があります。

共有名義のまま売却することで、共有者全員に特例控除が適用される可能性がある代表的なケースは次のとおりです。

- 夫婦が共有名義で所有し、双方が実際に居住していたマイホームを売却する場合

- 共有者それぞれが持分に応じて居住実態を有していた二世帯住宅を売却する場合

- 相続により複数人で取得した不動産を、各相続人が要件を満たしたうえで売却する場合

このようなケースでは、売却前に単独名義へ変更してしまうと、特例を受けられるのが名義人1人分に限られ、結果として税金が高くなることもあります。

売却時の税負担を抑えたい場合は、単独名義に変更する前に、共有者それぞれが特例の対象になるかを確認したうえで判断することが重要です。

固定資産税などの費用負担を持分割合で分けたい場合

共有名義の不動産では、固定資産税や修繕費、管理費などの費用を、持分割合に応じて分担することができます。そのため、費用負担を公平に分けたい場合には、無理に単独名義へ変更しないほうがよいケースがあります。

前提として、固定資産税は不動産の所有者に課される税金であり、共有名義の場合は共有者全員が連帯して納税義務を負います。ただし実務上は、持分割合に応じて各共有者が負担する形を取るのが一般的で、共有者間で精算しながら支払われるケースが多く見られます。

共有名義のままであれば、「誰がどの程度負担すべきか」を持分割合で分けやすく、固定資産税だけでなく、火災保険料や修繕費、管理費といった費用も分担の考え方を明確にしやすくなります。

一方で、単独名義に変更すると、名義人がすべての費用を負担すべき立場と受け取られやすく、当初想定していた分担が崩れることがあります。

実務でよくあるトラブルは、単独名義に変更した後で、他の共有者からの費用負担が曖昧になり、名義人だけが固定資産税や修繕費を支払い続ける状況になるケースです。

費用を持分割合で分けたいのであれば、名義を変更する前に、支払方法や精算ルールを共有者間で確認し、共有名義を維持するかどうかを判断することが重要です。

夫婦の収入合算で住宅ローンを組んでおり、名義変更が制限される場合

夫婦の収入合算やペアローンを利用して住宅ローンを組んでいる不動産では、共有名義から単独名義への変更を慎重に検討すべきケースがあります。名義を1人にまとめたくても、住宅ローンの契約内容によっては、名義変更が事実上制限されることがあるためです。

前提として、住宅ローンが残っている不動産には、金融機関による抵当権が設定されています。この場合、不動産の所有者を変更するには、ローン契約や抵当権設定契約との整合性が重要になります。

収入合算やペアローンでは、夫婦双方が債務者や連帯保証人となっていることが多く、名義を変更するには金融機関の承諾が必要となるのが一般的です。

実務でよくあるのは、「登記上は名義変更できるはず」と考えて手続きを進めようとした結果、金融機関から承諾が得られず、手続きが止まってしまうケースです。

また、無断で名義変更を行うと、ローン契約違反と判断され、条件変更や一括返済を求められるリスクが生じることもあります。

このような場合、無理に単独名義へ変更しようとするよりも、住宅ローンの完済や売却のタイミングまで共有名義を維持したほうが、結果的にトラブルを避けやすくなります。

住宅ローンが絡む不動産では、名義変更の可否を登記手続だけで判断せず、ローン契約全体を踏まえたうえで対応を検討することが重要です。

家賃収入を共有者間で分けたい場合

賃貸に出している不動産について、家賃収入を共有者間で分けたい場合には、無理に単独名義へ変更しないほうが良いケースがあります。共有名義を維持することで、収入と負担の関係を持分割合に応じて整理しやすくなるためです。

賃貸不動産から得られる家賃収入は、不動産を所有している人それぞれの不動産所得として扱われます。

共有名義の場合には、原則として持分割合に応じて家賃収入を分配し、各共有者が自分の分について確定申告を行います。この仕組みは税務上も一般的な取り扱いです。

共有名義のままであれば、家賃収入と固定資産税や修繕費などの費用を、持分割合に応じて対応させやすくなります。一方で、単独名義に変更すると、家賃の受け取りが名義人に集中し、他の共有者への分配方法について説明や精算が必要になることがあります。

実務でよくあるトラブルは、名義を1人にまとめた後、家賃収入の分配が曖昧になり、後から税務上の取り扱いで問題になるケースです。

家賃収入を共有者間で分けたい場合は、名義変更を先行させるのではなく、収入の受け取り方法や精算ルールを整理したうえで、共有名義を維持するかどうかを判断することが重要です。

相続・遺産分割がまだ確定していない場合

相続が発生したものの、遺産分割の内容がまだ確定していない段階では、共有名義から単独名義への変更を急がないほうがよいケースがあります。遺産分割がまとまらないまま名義を変更すると、後から手続きをやり直す必要が生じるなど、かえってトラブルにつながるおそれがあるためです。

相続不動産は、遺産分割協議によって「誰が取得するのか」が確定してから名義を整理するのが原則です。相続人全員の合意がないまま特定の相続人に名義を集約すると、その後の協議が無効になったり、合意のやり直しを求められたりする可能性があります。

実務では、「手続きを進めやすくするため」という理由で、代表者的な相続人の名義に先に変更してしまい、後から他の相続人との認識の違いが表面化するケースが少なくありません。その結果、売却や活用の予定が大きく遅れ、相続人間の関係が悪化してしまうこともあります。

相続が絡む不動産では、まず遺産分割協議を確実にまとめ、その内容を書面で明確にしたうえで、名義変更や売却を進めることが重要です。遺産分割が未確定の段階では、無理に単独名義へ変更するよりも、共有状態を維持したまま全体の方針を整理するほうが安全な場合が多いといえます。

共有名義から単独名義に変更するのが難しいケースもあるため注意!実際の相談事例をもとに紹介

共有名義から単独名義へ変更する方法はいくつかありますが、すべてのケースでスムーズに手続きできるわけではありません。実務上、共有者の事情や不動産の状態によって、合意形成や登記手続きが難航するケースも少なくありません。

特に、以下のような状況がある場合、「共有名義から単独名義への変更がそもそも成立しない」「または専門家の関与が必要になるほど複雑化する」というケースがあります。

- 共有者の誰かが変更に同意していない

- 共有者に行方不明・音信不通の人がいる

- 共有者に認知症を患っている人がいる

- 共有者に未成年者がいる

- 誰が共有者なのかがわからない

なお、弊社は共有名義不動産や相続不動産などの買取を行う業者です。日々、共有や相続などによってトラブルが起きた方からの買取相談が寄せられ、中には共有名義から単独名義に変更できなかった方からのご相談もあります。

ここからは、共有名義から単独名義に変更するのが難しいケースについて、実際に寄せられた相談事例をもとに解説していきます。

共有者の誰かが変更に同意しない

共有名義から単独名義へ変更するには、基本的に共有者全員の同意が必要です。共有者のうち誰か一人でも反対すれば、売買・贈与・放棄いずれの方法でも共有名義から単独名義に変更することはできません。

実務上もっとも多いのが、「価格面で折り合いがつかないケース」や、「そもそも話し合いに応じてもらえないケース」です。

実際に、共有者の兄から同意が得られなかった人から寄せられた相談事例があります。

このように合意形成ができない共有名義不動産では、持分売却が現実的な解決策になることが少なくありません。

共有者に行方不明・音信不通の人がいる

共有者の誰かの所在が分からない場合、その人の同意が得られないため単独名義への変更は事実上不可能です。

特に、数十年前から音信不通の親族が共有者になっているケースは、相続不動産で非常に多く見られます。

相続後、土地の整理や名義変更を進めようとしましたが、共有者の一人と長年連絡が取れない状態が続いており、協議そのものができませんでした。そのため、土地の活用や売却についても一切話を進めることができない状況でした。

固定資産税については相談者様が代表して負担しており、使う予定のない土地に対して支払いだけが続いていました。共有名義である以上、自分一人の判断では何も決められず、将来への不安や精神的なストレスが大きくなっていったといいます。

このように、所在不明の共有者がいることで名義整理も処分もできず、負担だけが続く状態となったことから、今後の対応について相談に至った事例です。

行方不明者が共有者でも、不在者財産管理人の選任などを行えば名義変更が不可能というわけではありません。

ただし、裁判所の関与が必要となり、長期間の手続きや費用負担を避けられません。

そのため、実務では「現実的に名義変更が難しい」と判断し、共有持分の売却によって早期に共有状態から離脱する方が多いのが実情です。

共有者に認知症を患っている人がいる

共有者の誰かが認知症で判断能力が不十分と判断される場合、その方の意思確認ができないため、売買・贈与・放棄のいずれも合意形成ができません。単独名義への変更は事実上困難となり、家庭裁判所の手続きが必要になる場合もあります。

相談者様は維持費の負担が増えており、早期売却を希望していましたが、名義変更できないため身動きが取れない状態でした。

このケースでは、名義変更を試みても長期化する可能性が高く、相談者様もご不安を抱えていました。最終的には、相談者様が自分の共有持分のみを弊社に売却し、共有関係から離脱することで負担を軽減する形を選択されました。

共有者に認知症を患う人がいたとしても、成年後見人を選任すれば、法的には名義変更の協議を行えるケースもあります。

しかし、後見人制度は申立て・審査・選任後の管理など手続きが複雑で、売却時には裁判所のチェックも入るため、短期間での名義整理は困難となりがちです。

そのため、共有者に認知症を患う人がいるケースでは、共有持分の売却によって負担から離れる方法を選ぶことも多いのが実情です。

共有者に未成年者がいる

未成年が共有者の場合、その権利を保護するため、売買・贈与などの取引には家庭裁判所の許可が必要となることがあり、短期で名義変更を行うことはできません。

相談者様は、誰も住んでいない家の維持費や固定資産税の負担が年々重くなっており、早期に売却して整理したいと考えていました。しかし、共有者である母は認知症のため意思確認ができず、名義変更や売却に必要な同意を得ることができない状態でした。

共有名義のままでは、相談者様一人の判断で処分を進めることはできず、名義整理の手続きを検討しても、成年後見制度などを利用する必要があり、時間や手間がかかる可能性が高い状況でした。

このように、共有者が認知症となり意思表示ができないことで、名義変更も売却も進められず、費用負担と将来への不安だけが増していったことから、今後の対応について相談に至った事例です。

特別代理人を選任すれば未成年者が関わる取引も可能ですが、裁判所の許可には時間がかかり、予定どおりに進まないこともよくあります。

こうした背景から、早めに住宅の整理をしたい方は、自身の持分の売却によって共有状態から抜ける方法を選択されるケースも少なくありません。

誰が共有者なのかがわからない

相続登記がされていない不動産では、相続人が10人以上に及ぶことも珍しくなく、誰が共有者なのかすら確定できない状況が生まれます。

共有者が確定しない限り、共有名義から単独名義に変更するための協議をスタートすることもできません。

長年相続登記が行われていなかったため、代替わりのたびに権利関係が細分化し、誰が共有者なのかを把握するだけでも大きな負担となっていました。実際に連絡が取れない相続人も多く、遺産分割や名義整理について話し合いを行うことは現実的に困難な状況でした。

一方で、土地は利用することも処分することもできないまま、固定資産税の支払いだけを相談者様が続けており、「なぜ自分だけが負担しているのか」という不公平感と将来への不安が強くなっていきました。

このように、相続人が多数に及び共有関係が複雑化したことで、整理や活用の見通しが立たず、負担だけが続く状態となったことから、今後の対応について相談に至った事例です。

相続人調査や相続財産管理人選任によって名義整理を進めることもできますが、相続人が多いほど長期化し、費用も増えます。

そのため、実務では「相続関係が複雑で全員の同意を得られないため、まず自分の持分だけを売却して負担を軽減したい」という相談も多く寄せられます。

共有名義から単独名義に変更する場合にはどんな費用や税金がかかる?

ここでは、共有名義から単独名義に変更する場合に必要な費用や税金を紹介します。具体的には、以下の費用や税金の支払いが必要です。

| 必要な費用 | 金額 |

|---|---|

| 司法書士への報酬 | 4万円から16万円程度 |

| 登録免許税 | 固定資産税評価額の1.5%(軽減税率適用時) |

| 印紙税 | 200円から48万円(契約金額によって異なる) |

| 不動産取得税 | 土地と家屋は固定資産税評価額の3% |

| 譲渡所得税 | 譲渡所得の20.315%か39.63%(不動産の所有期間によって異なる) |

| 贈与税 | 不動産価格の10%~55%(贈与した不動産の価格によって異なる) |

それぞれ詳しく解説します。

司法書士への報酬|4万円から16万円程度

共有状態にある不動産の単独名義への変更に関する手続きを司法書士に依頼すると、司法書士への報酬が発生します。

司法書士事務所によって金額は異なりますが、報酬の一般的な目安は以下のとおりです。

| 登記内容 | 報酬の目安 |

|---|---|

| 所有権移転登記 | 2万円~10万円 |

| 抵当権抹消登記 | 1万円~3万円 |

| 住所変更登記 | 1万円~3万円 |

自分で登記手続きをすればこれらの費用を節約できますが、登記に関する手続きは司法書士に依頼するのが無難です。基本的には上記の費用がかかるものとして考えておいた方がいいでしょう。

登録免許税|固定資産税評価額の1.5%(軽減税率適用時)

税額は不動産の固定資産税評価額に税率をかけて算出します。固定資産税評価額とは、固定資産税を決める際の基準となる評価額のことで、各自治体が管理している固定資産課税台帳に記載されています。

なお、固定資産税課税台帳に価格の登録がない(新築住宅)の場合は、法務局の登記官が認定した課税標準額に対して税率をかけて登録免許税を計算するため、共有不動産を管轄する法務局に問い合わせる必要があります。

また、登記の種類によって税額の算出方法が異なります。具体的な算出方法は以下のとおりです。

| 項目 | 算出方法 |

|---|---|

| ・売買による土地の所有権移転登記 | 固定資産税評価額×1.5% ※軽減税率適用、通常は2.0% |

| ・売買による土地以外の不動産の所有権移転登記 ・贈与による所有権移転登記 ・財産分与による所有権移転登記 ・放棄による所有権移転登記 |

固定資産税評価額×2.0% |

| ・抵当権設定登記 | 固定資産税評価額×0.1% |

| ・抵当権抹消登記 ・住所変更登記 |

不動産1つにつき1,000円 |

売買による土地の所有権移転登記の税率は基本的に2.0%ですが、令和8年3月31日までは軽減税率が適用されており、登録免許税の税率は1.5%となっています。

印紙税|200円から48万円(契約金額によって異なる)

売買契約や贈与契約による単独名義への変更の場合は、印紙税も必要です。

なお、不動産の贈与契約書では、契約書に記載された評価額に関係なく、一律200円の収入印紙を貼付します。

一方、不動産の売買契約(譲渡)に関連する書類を作成する場合に必要な印紙税額は以下のとおりです。

| 作成する書類 | 印紙税額 |

|---|---|

| ・不動産の譲渡に関する契約書 (不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡契約書等など) ・地上権や土地の賃借権の設定、譲渡に関する契約書 (土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など) |

・1万円未満:非課税 ・10万円以下:200円 ・10万円を超え50万円以下:400円 ・50万円を超え100万円以下:1,000円 ・100万円を超え500万円以下:2,000円 ・500万円を超え1,000万円以下:1万円 ・1,000万円を超え5,000万円以下:2万円 ・5,000万円を超え1億円以下:6万円 ・1億円を超え5億円以下:10万円 ・5億円を超え10億円以下:20万円 ・10億円を超え50億円以下:40万円 ・50億円を超えるもの:60万円 |

ただし、令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約金額が10万円を超える場合に関しては、印紙税額が以下のように軽減されます。

| 契約書に記載された契約金額 | 税額 |

|---|---|

| 10万円超50万円以下 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |

| 1億円超5億円以下 | 6万円 |

| 5億円超10億円以下 | 16万円 |

| 10億円超50億円以下 | 32万円 |

| 50億円超 | 48万円 |

※不動産譲渡に関する契約書に記載された契約金額が10万円以下の場合は軽減税率の対象外(税額200円)、契約金額が1万円未満は非課税

※不動産の譲渡に関する契約書のうち、平成26年4月1日から令和9年3月31日まで作成される場合の軽減税率

参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

参考:No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

不動産取得税|土地と家屋は固定資産税評価額の3%、非住宅用の土地建物は4%

贈与や売買によって共有持分を取得した場合は、不動産取得税が課税されます。

税額は固定資産税評価額に税率をかけて算出します。税率は以下のとおりです。

| 取得する不動産の種類 | 税率 |

|---|---|

| 宅地 | 3% ※令和9年3月31日までの軽減税率 |

| 住宅用の建物 | 3% ※令和9年3月31日までの軽減税率 |

| 住宅用以外の土地建物 | 4% |

なお、取得した不動産が土地か家屋かによって不動産取得税額の計算方法が異なります。

土地を取得した場合の計算方法は以下のとおりです。

納税額=当初税額-軽減額

取得すると土地が、住宅新築予定土地または中古住宅用土地(耐震基準適合既存住宅の場合)では、以下のいずれかのうち、低い方が軽減されます。

- 45,000円

- 土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×(課税床面積×2)×3%

※課税床面積の上限は200㎡

家屋を取得した場合の計算方法は以下のとおりです。

非住宅の納税額=固定資産税評価額×4%

取得した家屋が一定の要件を満たしている場合、築年数に応じて特別控除額が適用されます。特別控除が適用される一定の要件は以下のとおりです。

- 土地を取得してから3年以内に住宅を新築する場合

- 新築後1年以内に未使用の建売住宅を購入した方がその敷地を取得した場合

- 事故居住用の中古住宅とその敷地を取得した場合

※新築・購入する住宅の床面積は50㎡~240㎡

※中古住宅は昭和57年1月1日以降に新築されたもの

特別控除額は以下のとおりです。

| 新築された日 | 控除額 |

|---|---|

| 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |

| 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |

| 昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |

| 平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |

| 平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |

譲渡所得税|譲渡所得の20.315%か39.63%(不動産の所有期間によって異なる)

単独名義への名義変更を行う場合、譲渡所得税がかかることがあります。

税額は、譲渡所得に税率をかけて計算します。譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。

譲渡価額とは不動産の売却金額、取得費とはその不動産の購入金額、譲渡費用は売却にかかった諸費用を指します。

なお、取得費に含まれるのは以下の費用です。

- 土地・建物の購入時に納めた登録免許税や不動産取得税、特別土地保有税、印紙税

- 借主を立ち退かせるための立ち退き料

- 土地の埋め立てや土盛り、地ならしのための造成費用

- 土地の取得に支払った測量費用

- 所有権などの確保のための訴訟費用

- 当初から土地の利用が目的と認められる場合の建物の購入代金や取り壊し費用

- 土地や建物の購入に借り入れや資金の利子のうち、土地・建物を実際に使用する日までの期間の利子

- 土地の購入契約を解除して、他の物件を取得した場合の違約金

なお、・売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、譲渡所得税の税率が以下のように異なります。

| 所得税 | 復興所得税 | 住民税 | 合計税率 | |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得(所有期間が5年以下) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |

| 長期譲渡所得(所有期間が5年超) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |

贈与税|不動産価格の10%〜55%(贈与した不動産の価格によって異なる)

共有者間の贈与によって不動産を取得した場合は、贈与税が課せられることがあります。

贈与税額は、贈与された不動産の時価から計算されます。詳しい計算式は以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格=不動産価格-110万円

贈与税額=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

なお、贈与税の税率は特例税率と一般税率の2種類があります。

特例税率とは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の方が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受ける場合に適用される税率です。

一方、一般税率とは特例税率に該当しない場合に適用される税率です。

一般税率での贈与税率と控除額は以下のとおりです。

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | - |

| 300万円以下 | 15% | 10万円 |

| 400万円以下 | 20% | 25万円 |

| 600万円以下 | 30% | 65万円 |

| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |

| 1,500万円 | 45% | 175万円 |

| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |

| 3,000万円超え | 55% | 400万円 |

次の、特例税率での贈与税率と控除額は以下のとおりです。

| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 200万円以下 | 10% | - |

| 400万円以下 | 15% | 10万円 |

| 600万円以下 | 20% | 30万円 |

| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |

| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |

| 3,000万円 | 45% | 265万円 |

| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |

| 4,500万円超え | 55% | 640万円 |

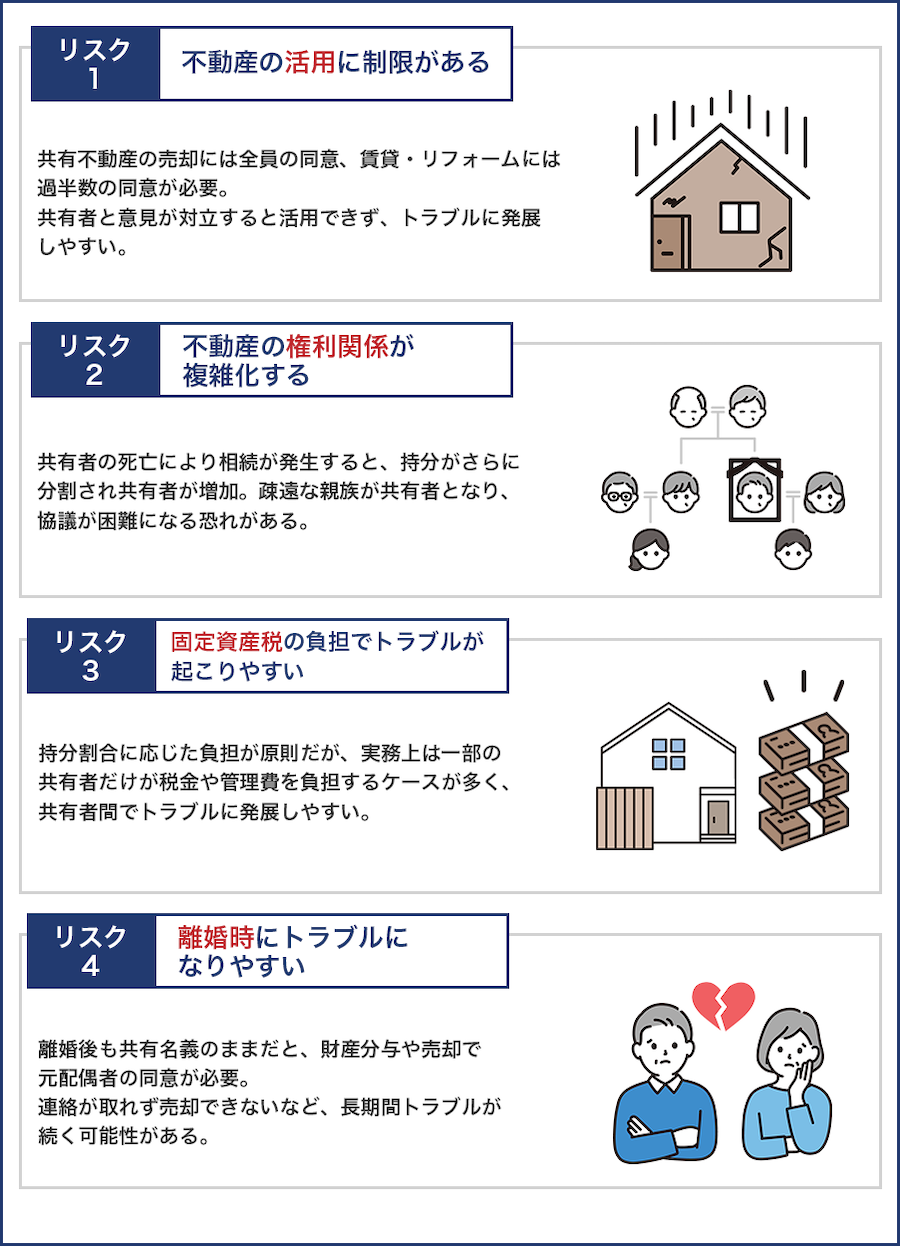

不動産を単独名義に変更せずに共有名義のままでいるリスク

弊社には「不動産を単独名義にせずに共有名義のままにしていてもいいのか」という相談が寄せられることもあります。

「共有者が死亡したことで相続があった」という場合は除きますが、法律上は不動産を単独名義にしなければならないというわけではありません。とはいえ、共有名義状態にはリスクがあるため、実務上は単独名義に変更した方がよいケースがほとんどです。

たとえば、不動産を単独名義に変更せずに共有名義のままでいるリスクとしては下記が挙げられます。

- 不動産の活用に制限がある

- 不動産の権利関係が複雑化する

- 固定資産税などの支払い負担について共有者間でトラブルが起こりやすい

- 離婚時にトラブルになりやすい

ここからは、不動産を単独名義に変更せずに共有名義のままでいるリスクについて解説していきます。

不動産の活用に制限がある

前提として、共有名義不動産においてすべての共有者は、その不動産を使用する権利が法的に認められています。すべての共有者に権利がある以上、共有者の誰か1人が独断で勝手に共有名義不動産を活用することは認められていません。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

e-Gov法令検索 民法第249条

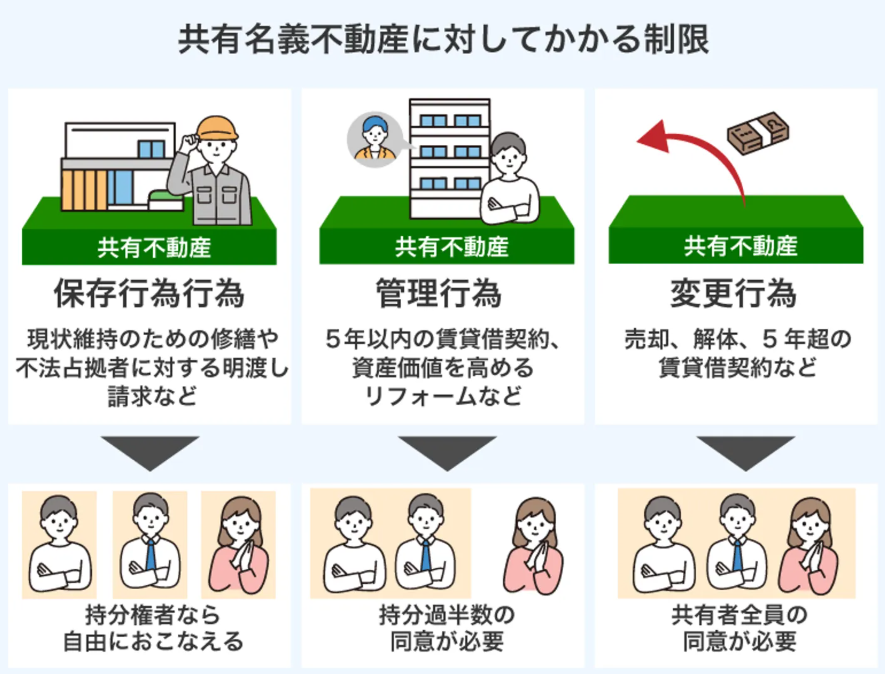

共有名義不動産を活用するのであれば、他の共有者から同意が必要になります。どのように活用するのかによって同意がどれほど必要になるのかは、民法で下記のように定められています。

| 行為の種類 | 共有者の同意 | 行為の具体例 |

|---|---|---|

| 変更行為 | 共有者全員の同意が必要になる | ・家屋の取り壊しや建て替え ・増改築 |

| 管理行為 | 共有持分の過半数の同意が必要になる | ・賃貸に出す ・リフォームする |

| 保存行為 | 共有者の同意は不要 | ・建物滅失登記 ・壁紙の交換 ・その他の修理 |

例えば、共有名義の不動産全体を売却するには、共有者全員からの同意が原則必要です。誰か1人でも反対する共有者がいれば売却することはできません。

また、不動産について何かの行為を行うたびに共有者と協議する必要があり、その際には共有者同士で意見が対立してしまいトラブルに発展することも珍しくありません。不動産の有効活用を検討している場合は、共有状態の解消を目指したほうがいいでしょう。

不動産の権利関係が複雑化する

不動産が共有名義のままの場合、権利関係が複雑化する恐れがあります。

共有者の1人が死亡して相続が発生した場合、その持分は相続人に引き継がれることになります。相続人が複数名いる場合は、共有持分がさらに分割され、権利の所在が複雑になってしまうのです。

なかには疎遠な親族が新たな共有者となるケースもあり、意思疎通が難しくなるほか、不動産への分割や活用、売却のための協議がまとまらなくなる場合もあるでしょう。

結果的に、不動産が放置される状況になりやすく、トラブルの解決が先送りされることになります。トラブルの回避のためにも、共有不動産への対処を早めに検討することが大切です。

固定資産税などの支払い負担について共有者間でトラブルが起こりやすい

不動産の共有状態が続いた場合、固定資産税などの支払い負担について共有者間でトラブルに発展するケースもあります。

前提として、共有名義不動産ではすべての共有者がそれぞれの持分割合に応じて固定資産税などの費用を負担しなければなりません。

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

e-Gov法令検索 民法第253条

法律上はこのように定められていますが、実務上は「共有者の誰かが費用を払わない」「代表者1人だけが負担している」といったケースも少なくありません。税金や管理費を負担しない共有者がいる場合、費用を負担している共有者とトラブルに発展してしまうこともあるのです。

共有者間でのいざこざがトラブルに発展すれば、共有者間の関係性が悪化する可能性があるため、不動産の共有状態は早めに解決したいところです。

離婚時にトラブルになりやすい

夫婦同士で不動産を共有している場合、離婚時にトラブルが起こる恐れがあります。

夫婦が離婚する場合、財産分与を行います。財産分与とは、婚姻中に協力して築いた財産を、夫婦で分配することです。

共有名義の不動産も財産分与の対象となり、分配する必要がありますが、不動産は等しく2分割できない場合がほとんどのため、夫婦のどちらかの単独名義に変更して処理するケースも多く見られます。

しかし、不動産は売却して現金化しなければ分配することが難しい財産であるため、実務上は共有名義のまま離婚をするケースも多々あります。このようなトラブルを未然に防ぐためにも、離婚の際には不動産の共有名義を解消しておくことが得策です。

単独名義への変更以外に不動産の共有名義から抜け出す方法

不動産の共有名義から抜け出す方法は、単独名義に変更することだけではありません。他にも下記のような方法で共有名義から抜け出すことが可能です。

- 共有持分を第三者に売却する

- 共有物分割請求訴訟をする

なお、詳しくは後述しますが、共有物分割請求訴訟は裁判所の判断で強制的に共有状態を解消する方法です。最終手段とも言えるため、「他に方法がない」という場合に検討するのが良いでしょう。

共有持分を第三者に売却する

前述したように、共有持分であれば所有者が自由に売却できます。売却先は共有者に絞られるのではなく、購入を希望する人であれば誰にでも売却可能です。

そのため、不動産の共有名義から抜け出す方法としては、共有持分を第三者に売却することも1つの手です。

ただし、共有持分はあくまで所有権の一部に過ぎず、所有したとしても不動産全体を自由に使えるわけではないため、居住目的の一般の人が購入することはまずありません。実務経験上でも、仲介で共有持分を売却できるケースはごく稀です。

そこで、共有持分を第三者に売却する場合、専門の買取業者に依頼するのが得策です。専門の買取業者であれば買い取った共有持分を活用して利益を出す仕組みを整えているため、共有持分だけであっても売却に期待できます。

共有物分割請求訴訟をする

不動産の共有状態を解消する方法として、共有物分割請求訴訟を起こす方法もあります。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所を通じて共有状態の解消を行うための訴訟です。裁判所に適切な分割方法を裁定してもらい、その方法に従って共有物を分割します。

共有者同士での話し合いでは、共有状態の解消方法について話がまとまらないケースも多々あります。そのような場合に、有効な手段となるのが、共有物分割請求訴訟です。なお、共有物分割請求訴訟は、他の共有者の同意がなくても訴訟の申し立てが可能です。

裁判を起こすことで、共有状態を抜け出すための方法を提示してもらえるほか、裁判所の裁定であれば、他の共有者も従いやすくなるでしょう。

ただし、分割方法は訴訟を起こした人が決められるのではなく、あくまでも裁判所の判断によります。そのため、自分が希望していない方法が提示される場合があるほか、すべての共有者にとって望まない結果となるケースもあります。

共有者間の協議がまとまらない場合は専門家(弁護士、司法書士)に相談しよう

共有不動産の処理や活用について、共有者同士での話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。

意見がかみ合わず、不動産を自由に活用できなくても、維持管理費用や固定資産税などのコストが発生します。また、その状態で不動産を放置すると、自分の子どもや孫の世代まで、トラブルの解消を先送りすることにもなりかねません。

共有持分のトラブルに対しては、法律の知識や交渉スキルも必要になります。

そのため、共有者同士での協議がまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談した方がいいでしょう。

まとめ

共有名義の不動産を単独名義に変更する方法には、売買・贈与・放棄・分筆などいくつかの手段があります。しかし、どの方法を選ぶべきかは「共有者の関係性」「税金」「住宅ローンの残債」「不動産の形状」「共有者の意思能力」などによって大きく異なります。

また、共有名義のまま放置すると、売却や活用の妨げになるだけでなく、相続のたびに権利関係が複雑化し、将来的に手続きができなくなるリスクもあります。

本記事で紹介したように、共有状態を解消しなかったことで、実際にローン滞納・固定資産税未納・連絡不能・認知症・相続人の増加など、多くのトラブルが発生しています。共有名義を適切なタイミングで整理しておくことは、資産価値を守るうえで非常に重要です。

共有名義から単独名義への変更は、方法の選定から登記、税務、共有者との調整まで、多くの専門知識を必要とします。特に共有者間の合意が得られない場合や、権利関係が複雑化している場合には、個人だけで解決することが難しいケースも少なくありません。

共有名義の解消で悩んでいる方は、早い段階で専門家に相談し、最適な方法を検討することをおすすめします。状態が複雑になる前に動き出すことで、解決までの時間と費用を大きく抑えることができます。

共有名義から単独名義の変更でよくある質問

共有名義から単独名義に変更するにはどこで手続きをすればいいですか?

共有名義の不動産を単独名義に変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局で所有権移転登記の手続きが必要です。

名義変更の方法には、売買・贈与・財産分与などがあり、変更の理由に応じた契約書を作成し、共有者全員の合意と必要書類(登記識別情報、印鑑証明書、住民票など)をそろえて申請します。

手続きには登録免許税もかかるため注意が必要です。登記手続きは自分でも可能ですが、書類の不備を避けるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

共有名義から単独名義に変更するには、共有者全員の同意が必要ですか?

原則として、共有名義から単独名義に変更するには、共有者全員の同意が必要です。持分の譲渡や売買、贈与など、いずれの方法をとる場合でも、名義を失う側の合意がなければ手続きを進めることはできません。

また、共有名義のまま不動産全体を売却する場合も、共有者全員の同意が必要となります。一方で、自分の共有持分のみを第三者に売却する場合であれば、他の共有者の同意は不要です。

住宅ローンが残っていても、共有名義から単独名義に変更できますか?

住宅ローンが残っている状態でも、単独名義に変更できるケースはありますが、金融機関の承諾が必須です。具体的には、債務者変更や借り換えを行い、単独で返済を継続できると金融機関に認められる必要があります。

無断で共有名義から単独名義に変更すると契約違反になるため、名義変更を検討する際は、事前に金融機関へ相談することが重要です。

共有名義から単独名義に変更する場合は必ず贈与税がかかりますか?

共有名義から単独名義に変更する場合、必ず贈与税がかかるわけではありません。

贈与税は名義変更そのものではなく、無償で財産をもらったかどうかで判断されます。

贈与税がかかりやすいのは、共有持分の譲渡や、売買の形をとっていても実際に支払いがない場合です。このようなケースは、税務上「贈与」とみなされる可能性があります。

一方、持分を時価で買い取った場合や、離婚に伴う財産分与、相続を原因とする名義変更であれば、原則として贈与税はかかりません。