共有名義の土地売却のロードマップ!おすすめの売却方法のフローチャートやトラブル対策も紹介

共有名義の不動産は自由に活用しづらく、手放したいと考える方は少なくありません。実際に弊社では共有名義の土地について「相続したけれど使い道がなく売却したい」「兄弟の一人が反対していて処分できない」などのご相談を多くいただきます。

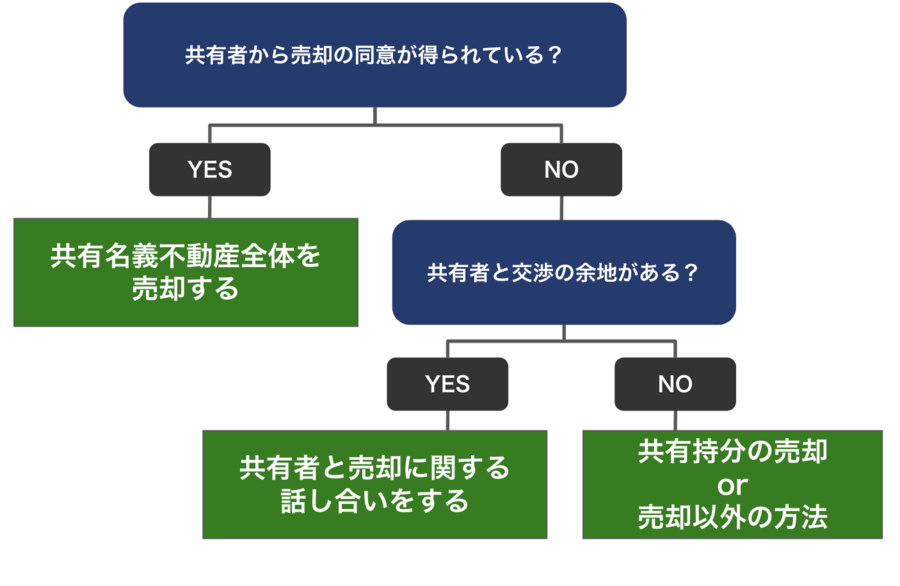

共有名義の土地を売却する方法は、大きく分けて「共有者全員からの同意を得て土地全体を売却する方法」と「自分の共有持分だけを売却する方法」の2つがあります。

法律上、土地全体を売却するためには共有者全員の同意が必要であり、1人でも反対する共有者がいると原則的に売却が法的に認められません。一方、自分の共有持分であれば、他の共有者の同意がなくとも自由に売却が可能です。

つまり、共有者からの同意が得られるかどうかを軸に、共有名義の土地全体もしくは持分のみのどちらを選ぶかを決めるのも1つの手です。

たとえば、共有者同士の関係が良好で全員の合意が得られそうな場合は、市場価格に近い価格で売却できる土地全体の売却が向いています。その場合、共有者から同意を得られるような交渉の進め方を参考にして、話し合いを進めるのも良いでしょう。

一方、共有者間での話し合いが難航していたり揉めたりしている場合、自分の共有持分のみを売却して共有状態から抜け出すことも得策です。

実際に弊社にも相談が寄せられますが、共有名義を放置していると土地を使っていなくても固定資産税が発生したり、相続の際に権利関係が複雑化したりなどの問題があります。持分を売却すれば共有によるトラブルから手早く解放されます。

なお、詳しくはこちらの見出しで解説しますが、共有名義の土地の売却方法のどちらが適しているかの簡易的な目安表を作成しましたので参考にしてみてください。

| 土地全体の売却 | 共有持分の売却 | |

|---|---|---|

| 向いているケース | ・共有者全員が売却に賛成している ・共有者同士の関係が良好で、話し合いや交渉がスムーズにできる ・土地の立地や条件が良く、高く売却できる可能性がある |

・共有者の合意が得られず、全体売却が実現できない ・共有者との話し合いをする手間を省きたい ・他の共有者が自分の持分を買い取ってくれる可能性がある ・共有名義から早めに抜け出したい |

| 向いていないケース | ・共有者の中に売却に強く反対する人がいる ・共有者との関係が悪く、話し合いが難しい ・共有者の人数が多く、全員の同意を取り付けるのが現実的でない |

・共有者とは良好な関係を保っておきたい ・少しでも高値で土地を売却したい |

本記事では、共有名義の土地の売却に関する基本的なルールとともに、自身の状況で適切な売却方法をフローチャートを用いて解説していきます。また、実際の事例に基づく共有名義の土地売却で起こるトラブルや売却以外に共有名義を解消する方法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

共有名義の土地売却に関する基礎知識

共有名義の土地は単独名義よりも権利関係が複雑です。単独名義の場合は所有者がその不動産を自由に使用できますが、共有名義の場合は共有者全員に使用する権利があります。

そのため、共有名義の土地を売却する際は、単独名義のように所有者が単独で自由に行えるわけではありません。共有名義の土地売却に関しては、下記のようなルールがあります。

- 共有名義の土地全体を売却するには共有者全員からの同意が必要

- 土地における共有持分のみであれば共有者の同意がなくても売却できる

共有名義の土地全体を売却するためには共有者全員からの同意が必要とされており、1人でも反対する人がいれば売却はできません。一方、共有持分のみであれば、共有者の同意がなくても自由に売却が可能です。

ここからは、共有名義の土地売却に関する基本的なルールについて詳しく解説していきます。

共有名義の土地全体を売却するには共有者全員からの同意が必要

共有名義の土地全体を売却する場合には、共有者全員の同意が必要です。共有物の売却に関しては、民法第二百五十一で以下のように定められています。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

民法上の「変更」には、建物の増改築や取り壊しなど物理的な変更だけでなく、土地の売却や抵当権の設定など所有権に関わる取り扱いも含まれています。

売却すると所有者が変わり、その人物が自由に建物を建てたり取り壊したりできるようになります。つまり、所有権や利用形態が根本的に変わるため、民法上の「変更」に該当すると解釈されるのです。

そのため、共有名義の土地全体を売却する際には、共有者全員の同意を得なければ法的に売却は認められません。

たとえば、土地を3人で共有している場合、2人が売却に同意していても、1人が売却に反対する場合、共有名義の土地全体を売却することはできません。これが仮に10人以上で共有している場合も同様であり、誰か1人でも売却に反対している状態では売却が法的に認められないのです。

○特別な事情がある場合には共有者からの同意がなくても例外的に共有名義の土地を売却することが可能

共有名義の土地全体を売却するには、原則共有者全員の同意が必要です。しかし、「共有者が認知症になった」「共有者が行方不明で連絡すら取れない」といった場合、同意をとることが難しいケースも考えられます。

このような特別な事情がある場合、共有者からの同意が得られていない状況でも例外的に共有名義の土地を売却することも可能です。

詳しい手続きについては下記の記事で解説していますので参考にしてみてください。

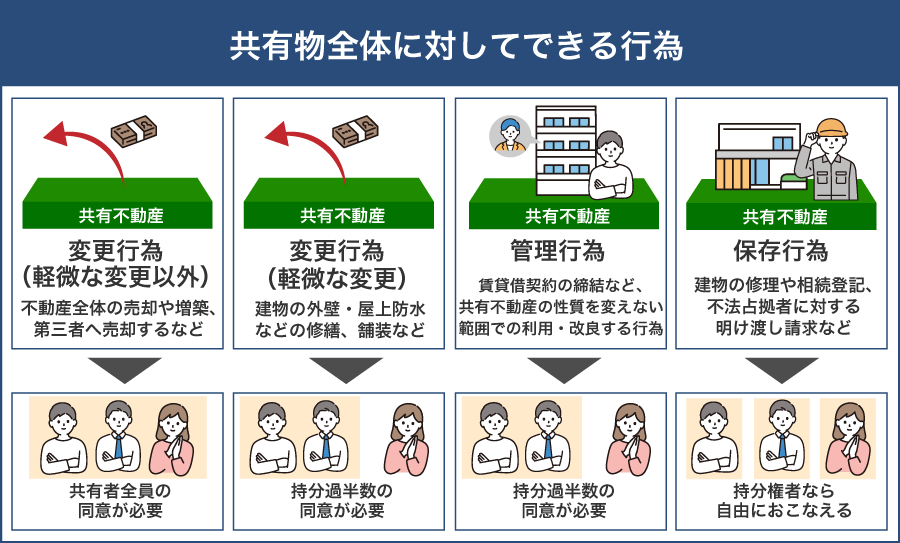

売却以外に共有者から同意が必要になる行為

共有名義の土地を売却する以外に、共有者から同意が必要になる行為は他にもあります。まずは共有者からの同意が必要なケース・不要なケースの例をまとめましたので参考にしてみてください。

| 管理行為 |

・軽微なリフォーム ・おおむね3年以下の短期賃貸借契約 ・土地を分けて登記しなおす「分筆行為」 ・砂利道をアスファルト舗装するなど形状または効用の著しい変更を伴わないもの |

持分割合の過半数の同意 |

|---|---|---|

| 保存行為 |

・建物の維持管理のための修繕 ・不法占有者に対する建物明け渡し請求 ・勝手に共有名義不動産を売られたときなどの妨害排除請求 |

不要 |

売却などが該当する「変更」については、前述の通り共有者全員からの同意が必要です。また、民法第252条で定められているように、「管理」に該当する行為の場合、持分割合の過半数を超える同意が必要になります。

管理行為に該当するケースとしては、軽微なリフォームやおおむね3年以下の短期賃貸借契約などが該当します。たとえば、土地を3人で共有しており、それぞれが1/3ずつ持分を所有している場合、少なくとも2人からの同意がなければ管理行為を行えないのです。

土地における共有持分のみなら共有者の同意がなくても自由に売却できる

共有名義の土地において、自分が所有する持分のみであれば、他の共有者の同意を得なくても売却が可能です。

そもそも共有持分とは、共有名義の土地における所有権の割合のことです。

土地全体は共有者全員で所有していますが、その中で「誰がどのくらいの権利を持っているか」を数字で表したものが持分です。たとえば、兄弟2人で均等に土地を所有している場合、1人あたりの共有持分は2分の1となります。

そして、民法第二百六条では以下のように定められています。

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

引用元: 民法|e-Gov 法令検索

民法における「使用、収益及び処分」を共有持分に置き換えると、「自分の持分を自由に売却したり譲ったりすることができる」と捉えられます。

持分は所有権の割合に過ぎないため、土地全体を勝手に売却したり建物を建てたりすることはできません。しかし、自分の持分は所有者1人だけが所有する権利であるため、他の共有者の同意を得ずとも自由に売却や譲渡ができるのです。

たとえば、土地を兄弟で2分の1ずつ所有している場合であれば、自分が所有している2分の1の持分は誰かに売ったり譲ったりすることができるというイメージです。

共有名義の土地の売却方法!フローチャートでおすすめの方法を紹介

共有名義の土地を売却するには他の共有者からの同意が必要ですが、持分のみであれば自由に単独で売却できます。そのため、共有名義の土地における売却方法は「同意を得たうえで土地全体を売る」「共有持分のみを売る」の2パターンに大きく分けられます。

また、場合によっては「共有名義の土地全体を売りたいけど共有者と交渉できていない」という場合もあることでしょう。この場合、共有名義の土地の売却方法を決めるよりも先に共有者との話し合いを進めるのが得策です。

つまり、共有名義の土地の売却方法を決める際には、共有者との話し合いを行なったうえで、土地全体もしくは持分のみのどちらを売却するかを決めるのが良いでしょう。

そこで、どちらの売却方法が適しているのかを判断しやすくするためにも、共有名義の土地の売却方法のフローチャートでまとめました。

※該当する項目をタップ・クリックすることで、詳しい解説を確認できます。

- 共有者全員から売却の同意が取れている場合:共有名義の土地全体の売却を進める

- 共有者からの同意がまだ取れていない場合:共有者と売却に関する話し合いをしてから売却方法を決める

- 共有者から同意が得られそうにない場合:共有持分のみの売却を検討する

たとえば、共有者から同意が得られていなくても交渉の余地があるような関係性であれば、まずは売却に関する話をしてから、同意が得られれば土地全体を、同意が得られない場合は持分のみの売却を検討するのも良いでしょう。

共有者全員から売却の同意が取れている場合:共有名義の土地全体の売却を進める

共有者全員から同意が得られている場合、共有名義の土地全体の売却を進めるのが良いでしょう。

共有名義の土地全体を売却する方法には、主に「仲介」と「買取」の2種類があります。それぞれの概要は以下のとおりです。

| 方法 | 概要 |

|---|---|

| 仲介 | ・不動産会社に仲介してもらい、広告などを出して買主を探す方法 ・立地条件などが良く、高値での売却が期待できる場合に向いている |

| 買取 | ・専門の買取業者に土地を買い取ってもらう方法 ・少しでも早く土地を現金化したい場合に向いている |

仲介:立地や周辺環境などの条件が良い場合

共有名義の土地を売却する方法の一つが「仲介」です。

仲介とは、不動産会社に依頼し、物件の調査や査定を経て、不動産情報サイトや自社ネットワークを通じて買主を探す仕組みのことを指します。共有名義の土地を仲介で売却するメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・市場価格に近い価格で売却できる ・立地条件が良い場合は相場を上回る価格での売却が可能 |

・買主が見つかるまでに時間がかかる ・内覧の対応が必要 ・仲介手数料の負担が発生する ・契約不適合責任を負う |

仲介による売却は、立地や条件が良い土地ほど多くのメリットがあります。

たとえば、東京都内23区に位置していたり駅から徒歩5分圏内にあったりする場合は、需要が高く、買主が見つかりやすい傾向にあります。このような好条件の土地であれば、市場価格に近い、もしくはそれ以上の価格で売却できる可能性があります。

ただし、条件の良い土地であっても、必ず買主がすぐに見つかるとは限りません。購入希望者が現れたとしても、内覧の対応や値下げ交渉などで時間を取られるため、短期間での売却は難しいです。

また、売買契約が成立した際には、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

さらに、仲介では契約不適合責任が免責されず、物件に不備があることが後から発覚すると、契約解除や損害賠償請求などを受けるリスクがあります。

上記のメリットとデメリットから、共有名義の土地を仲介で売却するのが向いているケースは「立地や周辺環境などの条件が良く、多くの人からの需要が見込まれる場合」になります。

一例として、以下のような条件が揃っている土地は、仲介での売却がおすすめです。

- 東京23区など都心部にある

- 駅から徒歩5分以内にある

- スーパーや商業施設などが近く、生活利便性が高い

- 周辺に学校や大学などがあり、ファミリー層からの需要が見込まれる

- 住宅街として人気の高いエリアにある

- 再開発エリアや人口増加が見込まれる地域にある

- 南向きや整形地など、使いやすい形状になっている

条件の良い土地であれば、一般の買主だけでなく、不動産会社や投資家なども含めて幅広い層からのアプローチが期待できます。

買取:なるべく早く現金化したい場合

共有名義の土地を売却するもう一つの方法が「買取」です。

買取とは、不動産会社や買取業者が買主となり、直接土地を買い取る仕組みを指します。共有名義の土地を買取で売却するメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・買主探しの手間がなく、短期間で売却できる ・スピーディーに現金化できる ・条件の悪い土地でも買い取ってもらえる ・仲介のように売れ残るリスクがない |

・売却価格は仲介よりも低くなる傾向がある ・不動産会社によっては断られる場合もある |

買取は、仲介のように買主を探す必要がないため、短期間で売却が成立するのが大きな特徴です。買取業者が提示した査定額に納得できれば、最短数日での現金化も可能です。

また、条件の悪い土地でも買取に対応してもらえるケースが多く、長期間にわたって売れ残るリスクもありません。

ただし、買取の場合は仲介よりも売却価格が低くなるのが基本です。不動産会社は、買い取った土地を再活用して販売し、利益を得るのを目的としています。そのため、買取の相場は仲介よりも2〜3割ほど安くなります。

また、立地や周辺環境などの状況によっては、買取を断られることもあります。買取業者の多くは条件が悪い土地でも買取に対応していますが、買取可能かどうかの判断基準は業者によって異なります。

上記のメリットとデメリットから、共有名義の土地を買取で売却するのが向いているケースは「スピーディーな売却を望んでいる、または仲介で買主が見つかりそうにない土地を所有している場合」になります。

一例として、以下のようなケースでは仲介よりも買取のほうがおすすめです。

- 山間部など買主が見つかる見込みが薄いエリアに土地がある

- 土地の周囲に墓地や暴力団の事務所、風俗店などがある

- 土地の形状が歪で建物を建てにくい

- 再建築不可物件など、土地の需要が限定される

- まとまった現金がすぐに必要な状況にある

- 遠方に住んでおり、長期にわたる対応が難しい

売却までのスピードを優先したい場合は仲介よりも買取が向いており、多少価格が下がっても早期に現金化できる点が大きな魅力です。

共有者からの同意がまだ取れていない場合:共有者と売却に関する話し合いをしてから売却方法を決める

共有者からの同意がまだ取れていなくても交渉の余地があるのであれば、まず共有者と売却に関する話し合いをしたうえで売却方法を決めるのが良いでしょう。

話し合いをしたことで共有者全員が売却に前向きだったことに気づけるケースもありますし、交渉の進め方によっては売却に後ろ向きな共有者がいたとしても、売却の同意を得られる可能性もあります。

なお、共有名義の土地全体の売却を見越したうえで、共有者に売却に関する話し合いをする場合、共有者が同意をしやすいように話を進めることも大切です。

共有持分を専門とする弊社では「共有名義の不動産全体を売却できなかった」という方からご相談を受けることもあり、ヒアリングの際にはどうして売却ができないのかをお聞きすることも多いです。

このような相談を踏まえると、「このような対応を早い段階から取れば、共有者から同意が得られる可能性がある」というポイントも見えてきます。そこで、弊社に寄せられた相談事例をもとにして、交渉のポイントをまとめましたので参考にしてみてください。

| 交渉のポイント | 概要 |

|---|---|

| 土地全体を売却すれば持分割合に応じて現金を公平に分配できることを伝える |

「共有にすれば全員平等にわけられる」という共有者がいたために同意が取れずに売却できなかった相談者もいる。 しかし、実務上は「固定資産税などを負担しない人がいる」など、共有名義でも不公平になるケースもある。 売却をすればこのような不公平が生じずに、得られた金額を平等に分配することが可能。 |

| 土地を共有名義のまま所有することのリスクを伝える |

「共有名義のままでもいい」という共有者がいたために同意が取れずに売却できなかった相談者もいる。 共有名義の状態は権利関係が複雑な分、単独名義よりもトラブルが起こりやすい。現状は問題なくても、将来的にトラブルが起こる可能性もあるため、そのリスクを防ぐために売却を勧めるのも1つの手。 ※共有状態のリスクについては「共有持分のリスクとは?共有状態のデメリットとトラブルを避ける方法を解説」の記事を参考にしてみてください。 |

| 手続きや費用は自身が負担して売却活動を進めることを伝える |

「売却にはたくさんの手続きがあって面倒」という共有者がいるために売却できなかった相談者もいる。 売却にかかる手続きや費用に関しては、事前に同意があれば誰が負担しても問題ないため、可能な限り自身が負担することを条件に、土地全体の売却を進めるのも1つの手。 |

共有者から同意が得られそうにない場合:共有持分のみの売却を検討する

共有者から同意が得られない場合、共有名義の土地全体を売却することは法的に認められません。そのため、売却方法としては、共有持分のみの売却が強いられます。

共有名義の土地の持分のみを売却する場合、「他の共有者に買い取ってもらう」か「共有持分専門の買取業者に依頼する」のいずれかの方法になります。それぞれの概要は以下のとおりです。

| 方法 | 概要 |

|---|---|

| 他の共有者に買い取ってもらう | ・他の共有者に交渉し、自分の持分を買い取ってもらう方法 ・共有者が持分の買取を望んでおり、購入資金を用意できる場合に向いている |

| 共有持分専門の買取業者に依頼する | ・専門の買取業者に直接持分を買い取ってもらう方法 ・他の共有者と話し合いができない、または早期に現金化したい場合に向いている |

他の共有者に買い取ってもらう

共有持分を高値で売りたい場合は、他の共有者に交渉するのがおすすめです。

無関係な第三者が共有持分を買い取るメリットはほぼありませんが、共有者であれば自身の持分割合が増え、土地の活用の幅が広がるというメリットがあります。

たとえば、持分をすべて買い取って単独名義にすれば、売却したり建物を建てたり、自由に土地を有効活用できます。持分を売却する側としても、共有状態を解消したうえで現金を得られるため、双方に利点のある方法です。

他の共有者に共有持分を買い取ってもらうメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・買主が他の共有者のため、交渉がまとまりやすい ・売却後も共有者と良好な関係を保てる |

・他の共有者が購入資金を用意できなければ成立しない ・価格交渉で折り合えない場合がある |

他の共有者はその土地の持分を所有しているため、将来的に土地を活用する目的などがあれば、買取が成立しやすい点がメリットです。また、お互いが条件に納得したうえで売却すれば、今後も良好な関係を保てるでしょう。

一方、共有持分の買取にはまとまった購入資金が必要です。そのため、他の共有者に資金力がなければ実現できません。また、価格交渉で折り合いがつかず、揉める恐れもあります。

上記のメリットとデメリットから、共有持分を他の共有者に買い取ってもらう方法が向いているケースは「他の共有者に資金力があり、持分の買取を希望している場合」になります。

一例として、以下のようなケースに該当する場合、他の共有者に買い取ってもらう方法を検討してみましょう。

- 他の共有者がその土地を活用したいと考えている

- 共有者が土地を単独名義にすることを希望している

- 共有者同士の関係が良好で、円滑に話し合いができる

- 共有者が提示してきた買取価格が、市場価格と比較して妥当である

共有者と連絡が取れる状況にある場合、まずは共有持分の買取か可能かどうかを尋ねてみるとよいでしょう。

共有持分専門の買取業者に依頼する

共有持分だけを買い取っても自由に土地の活用ができないため、一般の不動産会社に売却するのは難しいのが実情です。

しかし、共有持分を専門とする買取業者であれば、持分のみでも買い取ってもらえます。

共有持分専門の買取業者は、他の共有者の持分を取得して単独名義にしたうえで土地全体を売却したり、取得した持分を他の共有者に転売したりすることで収益化を図っています。

共有持分を収益につなげる体制が整っているため、立地条件の悪い土地の持分や、権利関係が複雑化した持分でも買取に対応してもらえるケースが大半です。

共有持分専門の買取業者に依頼するメリットとデメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・他の共有者の同意がなくても売却できる ・買取対応に慣れているため、スムーズに現金化できる ・契約不適合責任が免責される ・共有者との関係が悪くても、トラブルを避けながら共有名義から抜け出せる |

・売却価格は市場価格より安くなるのが基本 ・業者ごとに査定額が異なるため、複数社での見積もりが必要 ・売却後に共有者との関係が悪化する恐れがある |

専門の買取業者に売却する場合、他の共有者との交渉は一切不要です。買取業者は共有持分の買取に慣れているため、査定から売買契約までがスムーズに進みやすく、早期に現金化できるのも大きなメリットでしょう。

また、買取業者とは契約不適合責任が免責される契約を結ぶのが基本であるため、売却に際してリスクを負うことがありません。売却後は買取業者が共有者との交渉を進めるので、トラブルを避けつつ共有名義から抜け出せます。

一方、買取業者に依頼する場合、買取価格が市場価格より安くなる点はデメリットです。

さらに、業者に売却すると他の共有者は「知らない第三者と土地を共有している状態」になります。そのため、売却後に他の共有者から不信感を抱かれ、関係性が悪化する可能性があります。

上記のメリットとデメリットから、共有持分を専門の買取業者に依頼する方法が向いているケースは「市場価格より安くなっても、確実に現金化したい場合」「共有者との関係がすでに悪化しており、話し合いで解決できない場合」になります。

一例として、以下のようなケースに該当する場合、専門の買取業者に依頼する方法がおすすめです。

- 他の共有者が買取に応じてくれない

- 他の共有者と関係性が悪化しており、交渉が難しい

- 共有者間で土地の活用について揉めており、少しでも早く共有名義から抜け出したい

専門業者への売却は、共有者間で話し合いが進まない場合や、早期に現金化したい場合に向いています。

共有名義の土地における売却相場

共有名義の土地全体、または持分のみの売却を検討している場合、「どれくらいの価格で売れるのか」と考えている人もいることでしょう。

まず前提として、共有名義の土地全体と持分のみでは、売却価格に大きな差が出ます。これは持分のみの場合、あくまでその土地の所有権の一部を売却するだけであるため、土地全体を売却するよりも価格が安くなるためです。

つまり、売却価格の相場は「共有名義の土地全体>共有持分のみ」となるのが前提です。

そして、土地全体でも持分のみであっても、売却方法には「仲介」「買取」の2つがあり、どちらの方法で売るのかによっても売却相場は変わります。

端的に言えば、仲介であれば市場価格に近い価格で売れやすい一方、買取の場合は業者が買取にかかる経費などのコストが差し引かれるため、仲介よりも安くなるのが基本です。あくまで目安ですが、買取の場合は仲介価格の7割〜8割程度が売却相場になります。

これらを踏まえて、「共有名義の土地全体」「共有持分のみ」の売却相場を仲介と買取ごとにまとめました。

| 売却相場 | |

|---|---|

| 共有名義の土地全体を仲介で売却する場合 | 市場価格に近い価格が目安 |

| 共有名義の土地全体を買取で売却する場合 | 市場価格の7割〜8割が目安 |

| 共有名義の土地の持分だけを共有者や仲介で売却する場合 | 市場価格 × 持分割合が目安 |

| 共有名義の土地の持分だけを買取で売却する場合 | 市場価格 × 持分割合 × 1/2〜1/3が目安 |

土地全体を売却する場合、仲介なら市場価格に近い価格を期待できますが、買取の場合はその価格の7割〜8割が目安となります。たとえば、3,000万円の土地全体を売却するケースなら、仲介では3,000万円程度、買取なら2,100万円〜2,400万円が相場です。

また、共有持分のみを売却する場合、市場価格に持分割合をかけた金額が相場になります。3,000万円の土地において持分割合が1/3の場合、他の共有者や仲介で売却する場合は1,000万円、買取業者に売却する場合は333万円〜500万円が相場になります。

共有名義の土地を売却するときの流れ

共有名義の土地を売却するときの主な流れは以下のとおりです。

- 共有名義の土地を相続した場合は登記を済ませておく

- 共有者全員と話し合って売却の同意を得る

- 不動産仲介会社や買取業者に査定を依頼する

- 依頼する業者と契約を締結する

- 決済・登記を行う

1. 共有名義の土地を相続した場合は登記を済ませておく

相続によって土地を取得した場合は、まず相続登記を済ませておく必要があります。

登記がされていない状態では、そもそも売却手続きを進めることができません。買主や不動産会社からも登記簿で権利関係を確認されるため、未登記のままでは売却が不可能です。

また、2024年4月からは相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した場合、その所有権の取得を知った日から3年以内、または遺産分割が成立した日から3年以内に登記申請をおこなわなければなりません。

正当な理由なく登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となるため、共有名義の土地を相続した際は必ず登記を済ませておきましょう。

2. 共有者全員と話し合って売却の同意を得る

共有名義の土地を売却するためには、共有者全員の同意が必要です。

たとえ一人でも反対する人がいれば、契約を成立させることはできません。そのため、売却を進める前に共有者同士でしっかりと話し合い、合意形成を図ることが大切です。

話し合いの際には、売却価格や売却後の代金分配についてだけでなく、売却にかかる費用や手続きを誰が負担するのかも決めておく必要があります。

不動産会社とのやり取りや内覧の対応などが必要となるほか、不動産会社への仲介手数料や測量費などの諸費用も発生します。共有者全員が同じ方向を向いて売却を進められるよう、あらかじめ費用や手続きの分担についても取り決めておきましょう。

3. 不動産仲介会社や買取業者に査定を依頼する

共有者全員の同意が得られたら、次は不動産仲介会社や買取業者に査定を依頼します。

不動産の価値は依頼する会社によって評価が異なるため、1社だけでなく複数社に査定を依頼して比較することをおすすめします。複数の査定結果を見比べることで、相場感を把握しやすくなり、より有利な条件で売却を進められる可能性が高まるためです。

この段階で、売却に必要な以下の書類も集めておきましょう。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 登記識別情報 (登記済権利証) |

土地の権利関係を証明する書類 |

| 土地測量図・境界確認書 | 土地の範囲を確認するための書類 |

| 身分証明書 | 土地の所有者本人であることを確認するために必要 |

| 住民票 | 土地の所有者の住所を確認するために必要 |

| 印鑑登録証明書・実印 | 売買契約書に実印を使用するために必要 |

上記のうち、身分証明書、住民票、印鑑登録証明書、実印は共有者全員が自分の分を用意する必要があります。

4. 依頼する業者と契約を締結する

査定結果をもとに依頼する業者を決めたら、正式に売買契約を締結します。

仲介の場合は媒介契約、不動産会社による買取の場合は売買契約を結ぶ形となります。

契約内容には手数料や売却条件が記載されるため、内容をよく確認してから署名・捺印をおこないましょう。

5. 決済・登記を行う

契約が成立すると、買主から代金が支払われ、所有権移転登記をおこないます。

所有権移転登記とは、土地の所有権を売主から買主へ正式に移すための手続きのことです。

仲介の不動産会社や買取業者に依頼する場合、その業者が主体となって所有権移転登記をおこなうため、案内に従って手続きを進めていけば問題ありません。

所有権移転登記が正式に買主へ所有権が移り、売却手続きは完了です。

共有名義の土地全体や持分のみを売却する場合にかかる税金・費用の一覧

共有名義の土地全体や持分のみを売却する場合、単独名義の土地を売却するのと同様にさまざまな税金・費用がかかります。

| 概要 | |

|---|---|

| 印紙税 | 売買契約書や領収書など課税文書の作成時に課される |

| 登録免許税 | 所有権移転や抵当権抹消などの登記申請時に課される |

| 譲渡所得税 | 不動産の売却で譲渡益が生じた場合に課される |

| 仲介手数料 | 不動産会社を介して売却する場合に発生する |

なお、これらはあくまで売却の際にかかる費用の一部に過ぎません。「登記手続きを司法書士に依頼する」「法的トラブルを弁護士に依頼して解消する」といった場合、さらに費用はかかります。

共有名義の土地売却で起こるトラブル!実際に起きたトラブルを紹介

共有名義の土地売却は、共有者間での交渉や調整が必要になることから、トラブルが起こるケースが多くみられます。

ここでは、弊社に寄せられた共有名義の土地に関するご相談の中から、実際に起きたトラブルを例に挙げて紹介します。

- 相続した兄弟のうち一人が売却に反対して話が進まなかった事例

- 売却後の代金分配で共有者同士で揉めてしまった事例

- 共有者の1人が行方不明で売却できなかった事例

- 共有者の1人が勝手に共有持分を業者に売却した事例

- 売却に伴う測量費や仲介手数料の負担をめぐって争った事例

相続した兄弟のうち一人が売却に反対して話が進まなかった事例

相続をきっかけに、兄弟3人が土地を共有することになった事例です。

長男と次男は「使っていない土地なうえ、固定資産税の負担も重いから手放したい」と考えていましたが、三男は「祖父母から受け継いだ土地だから残したい」として強く反対しました。

結果として売却は進まず、数年が経過する中で固定資産税は長男が立て替える状況が続き、不公平感が大きくなっていきました。

このような行き詰まりを避けるためには、早い段階で共有者全員が集まり、土地の利用方針について具体的に話し合う必要があります。

それでも合意できない場合は、自分の持分だけを他の共有者や専門業者に売却し、共有名義から抜け出すのがもっとも手早い解決方法です。

売却後の代金分配で共有者同士で揉めてしまった事例

兄弟姉妹3人で共有する土地を売却したものの、代金の分配で揉めてしまった事例です。

土地は1,200万円で売却でき、登記簿上の持分割合は「兄が2分の1、弟と妹がそれぞれ4分の1」であるため、兄が600万円、弟と妹がそれぞれ300万円を受け取ることになりました。

しかし、兄が600万円を受け取ることに弟と妹が不満を示し、「兄の取り分が大きすぎる」と主張しました。実際には登記簿に記載された割合に従って配分するのが原則であり、兄の取り分は法律上正しいものでした。

最終的に、弟と妹は「兄が長年土地を利用してきたのだから減額すべきだ」と言い出し、感情的な対立に発展しました。

このような問題を防ぐためには、売却前に登記簿の持分割合を全員で確認し、どのように代金を分配するのかを合意しておくことが大切です。

とくに、土地の利用状況や維持管理費の負担など感情的な要素が絡むと争いになりやすいため、必要に応じて司法書士などの専門家に相談し、客観的に状況を整理しておきましょう。

共有者の1人が行方不明で売却できなかった事例

相続によって兄弟姉妹4人が土地を共有することになったものの、そのうち三女が海外に移住して連絡が取れなくなっていました。

残りの3人は「土地を売却して現金化したい」と考えても、三女の同意を得られないため契約を進めることができません。最終的には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、弁護士に依頼する形で対応しました。

このような場合には、不在者財産管理人を通じて売却を進めるしか方法がなく、時間や費用の負担が大きくなってしまいます。

トラブルを避けるためには、相続後できるだけ早い段階で共有名義の土地の利用方法について話し合い、単独名義にしたり売却したりするなどの方針を決めましょう。

共有者の1人が勝手に共有持分を業者に売却した事例

叔父と甥2人で土地を共有していたケースで、甥の1人が資金繰りに困り、叔父に相談することなく自分の持分を共有持分の買取業者に売却してしまいました。

その結果、突然見知らぬ業者が新たな共有者となり、叔父は「今後この土地をどう扱えばよいのか」と戸惑うことになりました。

さらに業者から「早めに土地全体を買い取りたい」と強く働きかけられ、不安を抱える中で弊社にご相談をいただきました。

このように、共有者が第三者に持分を売却してしまうと、意図しない相手と共有関係を持つことになり、強引な営業などのトラブルに巻き込まれることがあります。トラブルを回避するためには、共有者同士で「持分を売却したいときは必ず事前に相談する」というルールをあらかじめ取り決めておくことが大切です。

売却に伴う測量費や仲介手数料の負担をめぐって争った事例

売却に伴う測量費や仲介手数料をどのように負担するのかで争ったケースです。

古い土地を売却する際には境界を明確にする必要があり、測量士に依頼した結果、数十万円の費用が発生しました。さらに、司法書士への報酬や不動産会社への仲介手数料も必要となることが判明しました。

兄は「持分割合に応じて3人で均等に負担すべき」と主張しましたが、妹は「私は売却に反対だったのだから費用を負担するのは納得できない」と反発し、話し合いがまとまらず売却が延期されました。

最終的には兄が費用を立て替えて売却を進めましたが、精算の段階で再び口論になってしまいました。

このように、売却前に話し合いをしても費用負担に関して共有者の納得が得られず、トラブルが生じるケースは多くみられます。

共有者がどうしても費用を負担したくないと主張しているのであれば、自分の共有持分のみを買取業者に売却する方法がおすすめです。買取業者に依頼すれば、仲介手数料や司法書士などの費用がかからないため、負担を最小限に抑えつつ売却できます。

土地を売却せずに共有名義を解消する方法

土地を売却せずに共有名義を解消する方法は、主に以下の3つがあります。

| 解消方法 | 向いているケース |

|---|---|

| 土地を分筆する | ・土地に十分な広さがあり、分筆後も資産価値がある ・土地を分筆しても接道義務を満たすことができる |

| 他の共有者の持分をすべて買い取って単独所有にする | ・持分を買い取れる資金力がある ・土地を将来的に自分や親族で活用したい |

| 共有物分割請求訴訟を起こす | ・共有者同士の関係が悪く、話し合いが成立しない ・どうしても共有状態を解消したいが、協力が得られない |

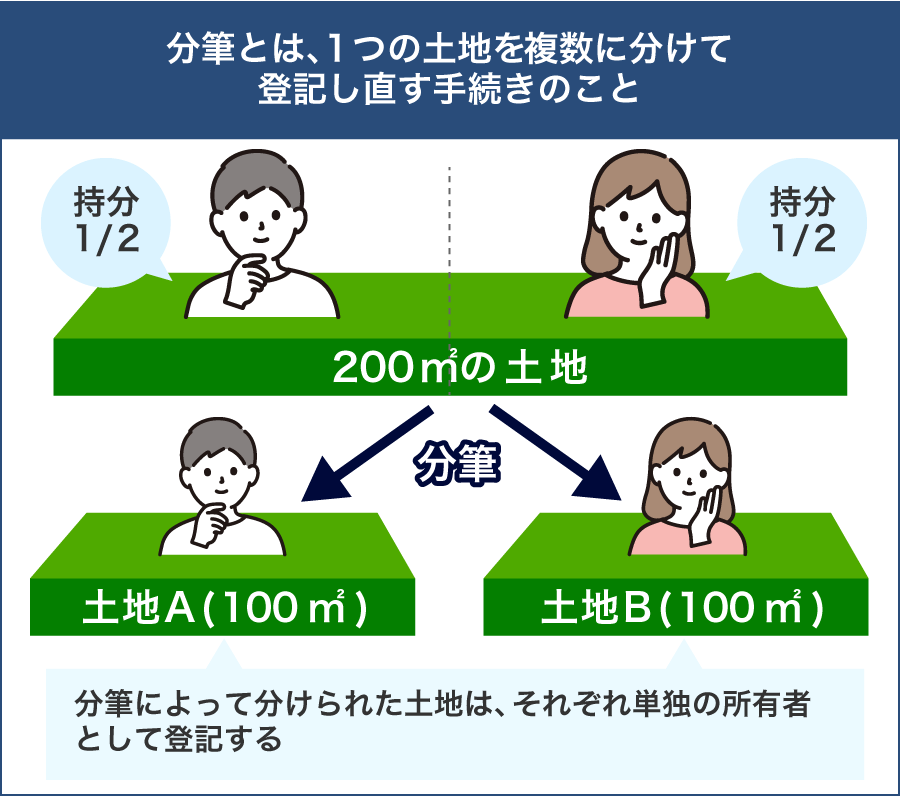

土地を分筆する

共有名義の土地を解消する方法の一つに、土地の分筆があります。

たとえば兄弟で200㎡の土地を2分の1ずつ共有している場合、100㎡ずつに分筆し、それぞれが単独名義として所有する形にできます。

分筆のメリットは、共有関係を解消できるため、それぞれが自分の土地を自由に活用できるようになる点です。建物を建てたり第三者に売却して資金化したりすることが可能になるうえ、駐車場や貸地として収益を得ることもできます。

一方、分筆は土地にしか適用できないため、建物には使えません。さらに1つの土地を小さな区画に分けることになるため、分割後は面積が小さくなり、土地の価値は下がるのが基本です。また、分筆登記のためには土地家屋調査士に依頼する必要があり、現地調査や測量、境界確定などの作業に数十万円単位の費用が発生します。

分筆が適しているのは、分割後の土地でも十分な利用価値が保てるケースです。たとえば「分筆後も住宅を建てられる広さがある」「接道義務を満たせる」などの条件を満たしていれば、有効な解決策となります。

他の共有者の持分をすべて買い取って単独所有にする

共有名義を解消する方法として、他の共有者の持分をすべて買い取り、土地を完全に単独所有にする方法があります。

単独名義にできれば、売却や賃貸、建物の建築なども自分の判断だけで進められるようになり、共有状態に特有の制約から解放されます。「不動産を手放したくはないが、共有状態は解消したい」と考えているケースにおいては、有効な解決策となります。

一方、持分を買い取るためにはまとまった資金が必要であり、十分な資金力がなければ実行できません。また、他の共有者が売却に応じなければ成立せず、強制的に取得することはできません。さらに、売買価格の交渉がこじれるケースも多く、金額面で折り合いがつかないと共有者との関係性が悪化する恐れがあります。

持分をすべて買い取る方法は、不動産を長期的に保有していきたい方や、将来的に土地を活用したいと考えている方に向いています。資金的な余裕があり、他の共有者も売却に応じる意思を持っている場合には、こちらの方法を検討してみましょう。

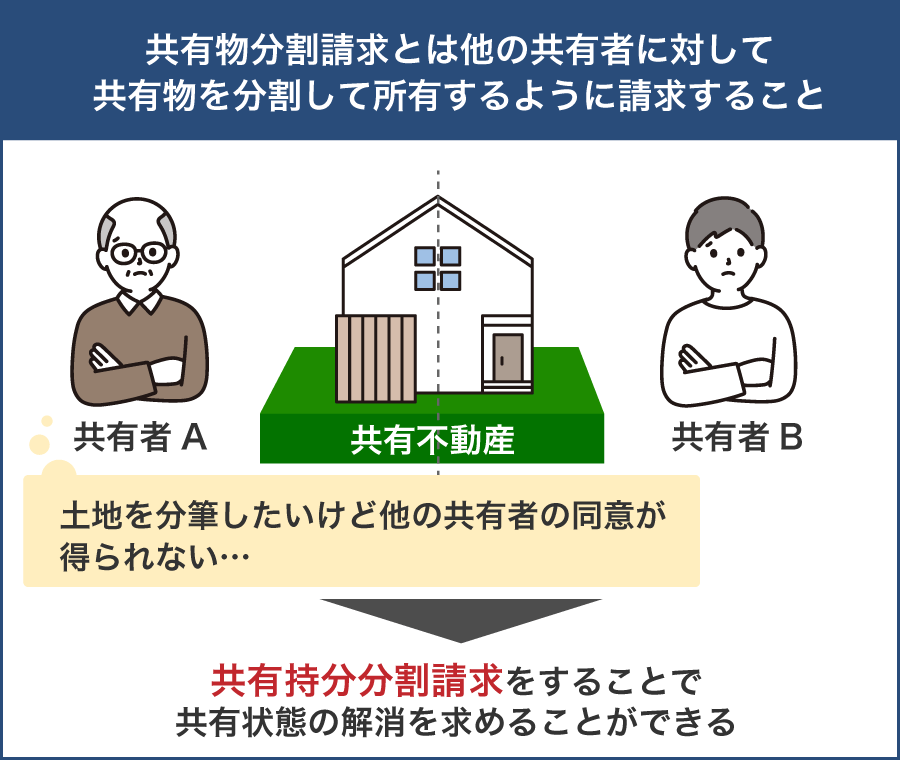

共有物分割請求訴訟を起こす

共有名義を解消するための最終手段として、共有物分割請求訴訟を起こす方法があります。

共有物分割請求訴訟のメリットは、共有者同士の対立が深刻でも共有状態を解消できる点です。裁判所が不動産鑑定士による評価を踏まえて判断を下すため、客観性や公平性が担保されています。

ただし、裁判所はあくまでも中立の立場で判断するため、望んだ結果になるとは限りません。また、弁護士費用や不動産鑑定費用などの経済的負担も大きく、訴訟が長引けば半年から数年かかる場合もあり、精神的な負担もかかります。

そのため、共有物分割請求訴訟は、共有者同士の協議が不可能な状況や、どうしても共有状態を解消したい場合にのみ検討しましょう。実際に訴訟を起こす際には、弁護士に相談しながら手続きを進めることが大切です。

まとめ

共有名義の土地を売却する際には、まず「土地全体を売却するのか」「自分の持分だけを売却するのか」の方針を決める必要があります。

全体を売却するためには共有者全員の合意が必要である一方、自分の持分だけであれば単独で売却できます。

土地全体を売却する場合、通常の土地と同じように扱われるため、売却相場が下がることはありません。そのため、基本的には土地全体の売却を優先したほうがよいのですが、共有者同士の話し合いが難しそうであれば、自分の持分のみを売却する方法を検討しましょう。

自分の持分のみを売却する際には、共有持分専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。専門の買取業者は共有持分の取り扱いに慣れているため、査定から売買契約までスムーズに進みます。

共有名義の土地売却に関するよくある質問

共有者の1人が認知症になった場合でも売却できますか?

共有者の1人が認知症になっている場合、売却の合意が取れない状況にあるため、そのままでは売却できません。成年後見制度を利用して後見人を立てるなど、法的な手続きを経る必要があります。

共有名義を放置するとどんな問題がありますか?

共有名義を放置していると、土地を利用していなくても、固定資産税や維持管理費の負担が発生します。さらに相続が重なると権利関係が複雑になり、将来的に売却や活用がより困難になる可能性があります。